论毛泽东阶级分析法对晋西北地区阶级流变的影响

2020-11-30郭存在孟和宝音

郭存在 孟和宝音

摘 要:分析社会阶级结构,是阶级分析方法的重要内容之一。将阶级分析方法应用于社会生活实践中,才能把握阶级的总体特征、阶级之间的内部联系以及斗争趋向。在马克思主义阶级理论的指导下,毛泽东深入农村进行亲身调研,由此产生了符合中国农村现状的阶级分析法,指导着中共在农村开展经济、政治、文化等各方面的工作。晋西北地区是黄土高原上较为僻壤的一个封闭区域,1937—1945年,中共抗日根据地政府在此建立,广大群众应用毛泽东的农村阶级分析法重新建构着晋西北地区农村社会阶级结构,并对此一区域的农村社会生态产生重要影响。

关键词:毛泽东;农村阶级分析法;晋西北;农村阶级结构

中图分类号:K26 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2020)11-0084-04

中国自古以农立国,三农问题历来是事关国家兴衰的重大课题。20世纪以来,农村革命一直是时代演变、更迭的主线之一。1921年,中国共产党成立后,对农民问题的认识比以往传统政府更加深刻,中共二大明确提出:“中国三万万农民,乃是革命运动中的最大要素。”[1]毛泽东是中共党内较早认识农民问题严重性的领导者之一,“从1925年开始,毛泽东把主要精力放在领导农民运动、研究农民问题上,逐渐形成了关于农村阶级分析理论。”[2]11此后,不断发展完善,成为指导中共在农村工作的重要理论基础。

一、毛泽东农村阶级分析观概述

毛泽东将马克思阶级分析理论中国化,形成一套完整的分析中国农村社会阶级成分的世界观。这与毛泽东生于农村,长于农村有着莫大的关系,也与他对中国古代农民战争规律的把握有着一定联系,加之科学的马克思主义阶级分析观指导,毛泽东将在近代中国农村看到的、听到的、切身体会到的,转化为指导中国农村革命的理论,并运用于实践。

1925年12月1日,毛泽东发表了《中国社会各阶级的分析》一文,在文章中,毛泽东将中国社会划分为五个阶级,地主阶级和买办阶级、中产阶级、小资产阶级、半无产阶级和无产阶级,并对各阶级的社会状况做了详细的论述。将农民划分在小资产阶级和半无产阶级内[3]7。农村中所谓的富农归属于小资产阶级,一些半自耕农和贫农被划分到半无产阶级中。

1926年1月毛泽东在《中国农民》第一期发表了《中国农民中各阶级的分析及其对于革命的态度》,将中国农村划分为八个阶级:大地主、小地主、自耕农、半自耕农、半益农、①贫农、雇农及乡村工业者、游民[4]49。相比之前《中国社会各阶级的分析》将农村中的地主阶级一分为二,并增加了半益农。

1927年在毛泽东考察湖南的湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县后,作了《湖南农民运动考察报告》,通过实地调查研究真正认识到农民问题的严重性,要想推翻地主阶级,必须将广大农民组织起来,由此他在文中提到了组织农民协会,成为农民反抗地主压迫的重要阵地。

1933年10月10日为了解决农村土改中所存在的问题,曾由当时中央工农民主政府通过毛泽东所做的《怎样分析农村阶级》,将此文作为划分农村阶级成分的标准。毛泽东在文中将农民划分为五等阶级,即地主、富农、中农、贫农、工人(雇农),此次划分为中共在农村工作和实践提供了必要的理论基础,大致以后中共干部都循此在农村划分阶级成分,标志着毛泽东农村阶级分析观进入成熟阶段。

毛泽东的农村阶级分析观是在中共革命进程中逐渐形成的,它始于中国共产党成立初期、发展完备于土地革命战争时期、推广运用于抗日战争时期,是一套完整的分析农村社会阶级结构的科学方法论,是中国农村从传统转变到现代性轨迹之上的重大理论创新,并以革命的方式重新塑造着传统意义上的农村。本文将以1937—1945年晋西北地区农村为区域实例,考察毛泽东阶级分析法对其社会阶级结构的重塑进一步可以窥探出整个20世纪三四十年代华北地区农村阶级结构变化的特点。

二、毛泽东的阶级分析观与晋西北农村阶级结构的流动变化

1937—1945年是晋西北地区剧烈变革的时期,变革表现在中共对该地区社会资源的重新整合。“一个过去鲜为人知、封闭的‘边缘地区变成了一个引人注目、‘开放的革命实验场,以及逐步走向现代社会的转型过程中。”[5]1传统社会完全被打破,革命深刻影响着晋西北地区的农村。表现在阶级结构方面就是打破已经存在几千年的阶级固化状态,摧毁传统的旧有思维,使农民群体成为农村的真正主人。1935年12月中共中央在陕北瓦窑堡会议上,确立了要建立广泛的抗日民族统一战线的基本政策。1936年,毛泽东等率领中国工农红军抗日先锋军东渡黄河进入山西,转战于晋西南、晋中和晋西北53县。紧接着11月初,薄一波等人回到山西工作,接办和改组了山西牺牲救国同盟会,使之成为中国共产党领导下的特殊形式的统一战线和群众团体,标志着山西抗日民族统一战线的正式建立。随着晋西北抗日武装力量的壮大、中共晋西北各级党组织的建立,1940年1月15日中共在兴县蔡家崖建立了晋西北抗日民主政权,标志着晋西北抗日根据地的正式形成。中共的抗日根据地民主政权使得晋西北广大农村开始步入现代性轨道当中,从传统角色转型到具有民主性质的农村上来,这种现代性表现之一就是中共干部运用毛泽东的农村阶级分析观重塑着晋西北农村阶级结构,并进而影响着这一地区的社会生态。

阶级结构指社会的阶级构成、各阶级的地位和各阶级之间相互关系的总和,并且具有稳定性和流动性双重特征。一般性地,无外部力量的介入,阶级结构是不会发生巨大改变的。在传统中国,阶级之间的稳定性要高于流动性,尤以内陆地区落后的农村为例,农民受到“宿命论”等传统思想的束缚与乡绅政权的压迫,主体意识和反抗意识十分薄弱,因此滞碍着阶级之间的流动。晋西北地处内陆偏远地区,阶级固化十分严重,直到20世纪三四十年代,中共以毛泽东农村阶级分析法对晋西北地区进行阶级划分后,催化着晋西北农村阶级结构的变化,加速着阶级之间的流动,成为晋西北农村社会生存样态从传统向现代迈进的转折点,表现在两个方面:弱化地主和富農的势力与强化中农和贫农的实力。

(一)弱化地主和富农的势力

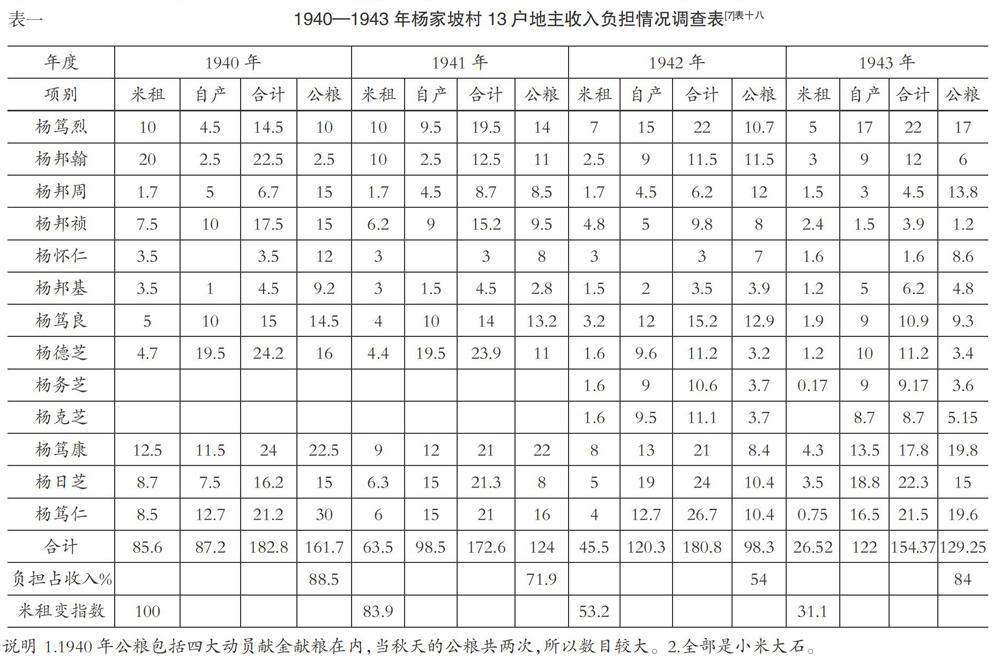

“根据中共晋西区党委1941年对18县的调查,占人口3.07%的1 016户地主拥有14.6%的土地,土地比率是人口比率的4.76倍。”[6]1又据中共晋绥分局调查研究室关于老区9县20村的调查,“1939年占人口总数13.5%的107户富农占有22.8%的土地,每户平均拥有土地204亩,每人平均27亩。”[7]表六通过调查发现少数地主和富农占据着农村绝大部分土地资源。因此,中共首先依据财产的多寡,对地主和富农进行定性划分;其次对其经济进行限制和打击。1939年11月1日,中共中央明确指出在经济改革方面“必须实行减租减息”等决定。减租减息政策的前提就是对农村阶级的划分。通过减租减息政策,晋西北地区的地主和富农在农村的经济地位发生巨大转变。按照毛泽东的农村阶级分析理论标准,相当一部分的地主和富农,因减租减息政策,经济地位发生了变化,甚至转变为富农、中农乃至贫农,再加之日本人对晋西北社会生态的破坏,地主和富农的社会地位更加沉沦。以下是晋西北地区一农村13户地主在1940—1943年的收租状况。

从表1中可以看出,从1941—1943年,该村地主的米租在逐渐下降,摊派的公粮负担逐渐增加,米租总量从85.6减少到26.5,减少了将近69%,地主中杨邦翰减租幅度最大,从88%减至25%,大致减少了63%;该村的地主平均米租率下降了32.57%。其中,地主杨邦祯和杨邦周的米租却有所上升,可能是地主抗租,也可能是通过改变租种方式以减少政策对其地租的影响力,亦或是一些其他因素。但总体上来讲,中共的减租减息政策,打击了地主与富农,使其在农村经济地位有所削弱,同时也大大减轻了中、贫农的负担。据中共中央晋绥分局调查研究室《农村土地及阶级变化材料》显示,“老区9县①村地主土地减少了31 610.5亩,只剩余4 458.8亩,占全部土地5.5%,土地比重略多于人口比重(大约一倍左右,战前则为五倍),每户地主平均占有土地166.8亩,每口平均28.2亩。地主占有土地在土地总数中的比重减少了32.2%,每户平均减少了416.2亩,每口减少了48.7亩。以每户看,减少了原有土地的71%;以每口人看,减少了原有土地的63.7%。”[7]12-13“到1945年,1939年时占人口13.5%、总户数9%的107户富农已减至仅占人口总数6%、总户数3.6%的48户,其原有土地中22.6%要么出賣要么出典或被赎走,而现有48户富农所占土地为全部土地之11.4%,比原有土地减少了一半,即降低了11.4个百分点,户均土地191亩而比原来减少了29亩,人均土地25.3亩而比原来减少6.3亩。”[7]13-14中共革命重塑着晋西北农村的阶级结构,进而影响着地主和富农在阶级社会中的生存实态,使他们在社会资源的重新整合过程中,经济地位发生了根本性的转变,他们在乡村的政治与文化的权威性也随着财富的减少而逐渐丧失。

(二)强化中农和贫农的实力

20世纪三四十年代的晋西北农村地域内,中农和贫农是数量较多的人口活动主体,他们处于社会最底层,用血汗创造着社会所需要的基础物质,同时他们遭受着地主的压迫,所生产出来的物质资料绝大部分被地主和富农所剥削,留下的只是最基本的生存资料。在晋西北地区,中共对农村社会阶级层次的重新塑造与建构,强化了中农和贫农的实力。实力的增加表现在两个方面:第一,农村“中农化”的发展取向;第二,中农和贫农在农村政治权力结构中地位的提升。

“根据中共晋西北区党委1941年对18县的调查,占人口34.6%、户口31.6%的中农拥有45%的土地,土地之比为人口之比1.3倍或户口之比1.4倍,每户平均有地111.8亩,每人平均有地23.8亩。”[6]1-2“又据中共晋绥分局调查研究室对老区9县20村的调查,1939年占人口总数35.4%的486户贫农拥有11%的土地,每户平均20.9亩,每人平均4.7亩。”[7]4-5可见中农和贫农人口最多,却只占据着农村极少的土地资源。中农拥有土地的数量较贫农多,生活水平自然要高一些。例如,兴县赵村中农民日常生活以米谷为主,岁时节令多吃莜面。但贫农的生活水平却十分低下,兴县赵村贫农连年负债,生活以黑豆及部分米谷为主,有时甚至以糠秕充饥,特别在战争爆发后“吃的却不如前,常吃些糠。”不过随着中共在该地区控制的强化及其一系列政策的实行,中农经济状况开始趋于稳定并逐步好转。“根据老区9县20村调查,1939年的375户中农到1945年时,除5户迁走、1户并家外,369户老中农中经济向上发展、生活有所改善者146户(其中两户已上升至富农阶层),经济及生活能够维持原状者133户,经济及生活受战争影响而低落者90户,仅及总数四分之一。六年间,每户每人平均拥有的土地数量几无变化或略有增加。”[7]可见中共的减租减息政策转变了一些中农的经济状况,整体上中农的生活趋于稳定化。贫农阶层在“中农化”的影响下,逐步萎缩,“1939年时占整个农户40.6%的468户贫农,到1945年已减少至占全部农户30.8%的408户,由农村最大的阶层退居为农村第二大阶层。”[7]5-6表2是抗战前后,晋西北地区地租率变化情况,其中岚县地租率降低到最小值9%,七县平均地租率大致降低12%。由此可见,中共的减租减息政策在晋西北农村地区起到了一定的效果,保护了中、贫农的利益,提高了他们的经济地位。

中共对乡村内部权力的重新整合,是其革命任务之一,因为内部控制的强弱直接关系到政权建设的成败,传统时代“乡村社会中的领袖只能产生于具有共同象征性价值观念的组织结构之中。但是这种似乎约定俗成的文化价值正掩盖了在乡村社会中它的产生与运作过程。”[9]9因此,传统社会中权力结构的建构和运行具有很大的封建性质。中共在晋西北农村划分阶级成分后,“通过改选和任命,更换了基层行政人员,形成以中、贫农为主体结构的权力格局。”[10]随着地主和富农阶级地位的没落,中、贫农在乡村的干部比例不断扩大。“据1941年兴县9个自然村10名村选代表成分统计,地主占5.6%,富农占15.7%,中农占48.1%,贫农占30.6%[11]。到1944—1945年,中、贫农在乡村政权中干部比例进一步增大。“如1944年兴县、宁武、偏关等6个县区51位村长,中农占58.8%、贫农占33.4%、富农占7.8%。1945年8月,兴县、宁武、偏关、崞县、五寨、岚县等6县89个行政村3 649名干部中地主占0.6%、富农占6.4%、中农占47.6%、贫农占42.5%、雇农占0.4%。”[12]从统计数字可以得出,地主已经处于乡村政权中的权力边缘,而贫、中农已然成为行使乡村权力的主体。中、贫农经济地位的提升与政治权力的中心化,使得中共在农村得以扎根,从而为建立抗日根据地,为抗日战争奠定了良好的群众基础,并将此一区域农村的自身发展逻辑带入到现代性轨迹当中,为农村的发展注入新动力和正能量,而这一切都得益于毛泽东所提出的符合中国国情的农村阶级分析理论。

三、结论

回归传统还是不断变革?这一命题是20世纪以来,中国人所要面临的必选题。无疑,1937—1945年晋西北地区选择了后者,它从一个较为封闭的地域走向开放,起初这种开放是被动的、无奈的,在中共以崭新的姿态嵌入晋西北后,以强大的适应性①能力将晋西北地区的农村纳入革命的洪流当中,农村革命的表现之一就是广大人民群众以毛泽东农村阶级分析理论重塑着晋西北农村社会阶级结构,通过打击地主和富农,扶持中农和贫农,打破了晋西北地区农村阶级固化的状态,加强了阶级之间的流动性。通过阶级划分,更多的中、贫农逐渐抛弃传统的“宿命论”,成为农村的“新主人”。因此中共在晋西北地区较早进行了农村革命,成为毛泽东阶级分析法运用于农村的“实践区”和“试验区”,也为今后中共如何利用国家权力改造乡村旧有的领导机构以建立新型领导层并推行新的政策提供了蓝本。

参考文献:

[1]中国社会科学院经济研究所中国现代经济史组.第一、二次国内革命战争时期土地斗争史料选编[M].北京:人民出版社,1981.

[2]许丽丽.毛泽东农村阶级分析理论的政治因素探究[J].太原理工大学学报,2013(6).

[3]毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,2008.

[4]中共中央文獻研究室.毛泽东年谱[M].北京:人民出版社,1993.

[5]岳厚谦,张玮.黄土·革命与日本入侵——20世纪三四十年代的晋西北农村社会[M].太原:书海出版社,2005.

[6]中共晋西区党委.统一战线政策材料汇集Ⅰ—晋西北的阶级[Z].1941年12月.

[7]中共中央晋绥分局调查研究室.农村土地及阶级变化材料[Z].1946年6月.

[8]山西省档案馆.抗战前后租率的变化[R].山西革命历史档案馆A88-3-20.

[9]杜赞奇.文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[10]岳厚谦,董春燕.晋西北抗日根据地基层干部群体[J].安徽史学,2009(1).

[11]山西省档案馆.花园沟村政权及其上下领导关系[R].山西革命历史档案A141-1-129.

[12]山西省档案馆.行署各政权系统人员统计表、村政权干部统计表[R].山西革命历史档案馆A90-1-25-7.