云南省清水乡泥石流特征及治理方案设计

2020-11-30李小膀冷冰林

李小膀 冷冰林

(1.中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南 昆明 650051;2.云南华电金沙江中游水电开发有限公司,云南 昆明 650051)

1 概述

云南腾冲县清水乡黄瓜箐沟谷为深切割的澡塘河左岸支流,地质构造发育,地质环境脆弱,地质灾害频发。该沟谷区内地质灾害点多,类型多、规模大,地质灾害危害严重。受黄瓜箐沟谷滑坡、泥石流直接威胁的人员共有1 010人,威胁固定资产达7 500万元,地质灾害险情等级为特大型[1]。

自20世纪90年代,当地居民就一直受地质灾害的威胁危害,特别是2004年7月18日曾爆发一次较大规模的泥石流活动,在黄瓜箐及公路上形成20 cm~50 cm厚的泥石流堆积体,造成的腾冲县城—清水乡公路中断,冲毁黄瓜箐疗养区房屋300 m2,冲毁黄瓜箐沟堤及沿沟两岸部分农田,直接经济损失达100万元[2,3]。并对黄瓜箐疗养地、沟谷下游云南腾冲火山国家地质公园内蛤蟆嘴、美女池、温泉游泳池、财政培训中心及下游农田等造成直接威胁和危害,社会影响极大。

为保障该区人民的生产生活及火山国家地质公园的安全,减轻或削弱地质灾害对该区的危害,腾冲县人民政府在资金十分短缺的情况下,于2010年4月对该区地质灾害威胁严重的区域实施了治理工程。治理工程的防治目标是通过对泥石流的综合防治使其达到稳定;并对泥石流沟进行初步防治,扼制其恶性发展趋势,避免泥石流在短期内对黄瓜箐疗养区造成直接威胁和危害。主要实施了拦渣坝、抗滑桩、截水沟等工程,目前治理工程取得了较好的防治效果,达到了预期治理目标。

2 泥石流特征

2.1 泥石流形成特征

1)地形条件特征。

该泥石流灾害发育于黄瓜箐大沟左岸的冲沟内,冲沟上游宽广,下游汇集狭窄。沟谷呈深切“V”字形峡谷,沟床平均纵坡达404.3‰;两岸地形挺拔陡峻,地形坡度一般大于30°,降雨容易快速汇聚形成洪峰,此地形为泥石流的形成提供有利的形成、流通条件。

2)水动力条件特征。

该泥石流沟属山区季节性溪流,年内流量变幅巨大,旱季断流,雨季由于地形条件,短历时径流量大。该区地处季风低纬山地半湿润亚热带气候区,枯雨季节分明,气候温和湿润。每年5月~10月为雨季,前期连续降雨时间长,土体长期处于饱和状态,加之单点暴雨较多,日最大降雨量达112.1 mm,由于地形汇流条件好,这种降雨特征为泥石流的形成提供了较好的水动力条件。

3)松散固体物源特征。

该流域内松散固体物集中,沿河两岸滑坡发育,滑坡体或滑坡前缘直抵沟内,沟床内松散固体物较多,沟两岸坍塌严重,造成严重水土流失,松散固体物丰富,可移动固体物方量来源有:不良物理地质体(H2滑坡、H1滑坡(已治理好)、B1崩塌)和边坡残坡积物。

根据估算,该流域松散固体物储量达32.90×104m3,可移动方量为10.60×104m3,为泥石流的形成提供大量松散固体物源。

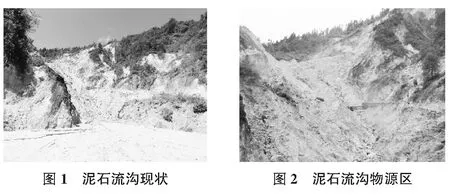

2.2 泥石流流域特征

该泥石流沟为黄瓜箐大沟左岸支沟,如图1,图2所示。黄瓜箐大沟由南向北流入澡塘河后转为由东向西汇入大盈江。泥石流流域平面呈“梨”形,源头宽广,出口较狭窄。汇流面积为0.90 km2,主沟长331.0 m,最高点海拔为1 640.40 m,最低点位于黄瓜箐大沟交汇处1 525.33 m,高差115.07 m,平均纵坡353.6‰。根据泥石流特征,可将其划分为形成流通区和堆积区,分述如下。

2.2.1形成流通区

2.2.2堆积区

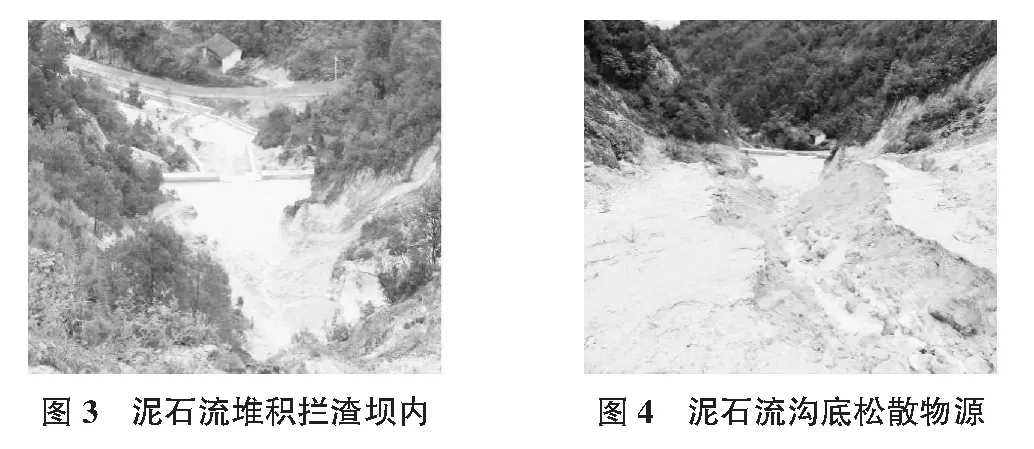

位于泥石流沟与黄瓜箐大沟交汇地带,如图3,图4所示。海拔1 556.86 m~1 525.55 m,高差31.53 m,主沟长129.40 m,平均纵坡136.94‰。该区于2011年4月已实施了2座拦渣坝,现状堆积区形成三个台阶,设置拦渣坝后,沟槽底宽8 m~35 m,沟岸坡度约30°。岩性为泥石流堆积之砂砾石层,厚度一般在1 m~3 m,平均厚1.5 m,多呈黄褐、灰白色,湿,砾石直径一般6 cm~20 cm不等,以次棱角状为主,分选性差。两岸边坡植被较发育。

2.3 泥石流特征

自1995年至今,近20年的演变过程,由先前的几十立方米小塌体,逐渐由塌滑—塌滑受冲蚀—再次塌滑,如此反复演变成现状。

由于泥石流沟流域岩性软弱,风化强烈,岩体破碎,不良物理地质作用强烈,松散固体物源量大、面广,且地形纵坡较大,沟槽较窄,泥石流其流体具有流速大、来势猛、历时短等特点,从其物理特征看属稀性泥石流,处于旺盛期。

泥石流堆积区位于黄瓜箐大沟交汇处,腾冲—清水公路旁,堆积物位于已建拦渣坝及出口的沟槽地带,长129 m,宽8 m~35 m,厚1 m~3 m,多数物质被黄瓜箐大沟已携带走。泥石流固体物质主要为卵砾石,分选性差,磨圆度差,堆积物粒径多为6 cm~20 cm之间,偶夹径大于1 m孤块石。

3 泥石流治理方案设计

泥石流流域面积较小,但松散固体物源极为丰富,一旦爆发泥石流灾害危害极大。泥石流物源区物源主要由沟谷两侧的滑坡体和崩塌体构成,两地质灾害体均处于不稳定状态,沟谷部位松散固体物呈饱和状。滑坡体地形坡度陡、滑面埋深大、滑坡推力大,滑床地质条件较差,若直接对其进行治理难度极大,费用高且防止效果较差。因此对泥石流的治理以防止产生大的泥石流灾害为出发点,对物源区采取适当的拦挡、排水措施,并对沟谷内的松散固体物进行水土分离,同时在沟口部位设置停淤场,利用东侧溪沟水对其进行定期冲刷和清淤。

3.1 设计原则和标准

在“坚持一切从实际出发,因势利导地利用自然条件”的思想指导下,按照全面规划,统筹兼顾,突出重点,抓住要害的治理原则,以期达到在一定范围内控制和减轻地质灾害的危害。

根据清水乡黄瓜箐地质灾害的特点,地质灾害防治以工程措施为主、生物措施为辅,工程措施与生物措施配套举措,工程措施以拦挡为主的方针;全面规划,统筹兼顾,融防灾、抗灾、减灾、救灾与国民经济建设为一体,达到社会效益、经济效益、环境效益的统一;从大环境着眼,小流域着手,从上游到下游,从局部到全体,治坡与治沟相结合的思路;工程防御体系,生物生态防御体系,监测预报体系,环境保护与管理体系相结合的防治对策。

根据清水乡黄瓜箐现状地质灾害威胁人口及威胁资产确定防治工程等级,根据相关设计规范[4-6]该区地质灾害危害对象及财产,综合判定滑坡防治工程分级为一级。该区地质灾害危害对象及财产,综合判定泥石流灾害防治工程安全等级标准为二级。

3.2 防治工程方案设计

3.2.1肋板式排水沟

在泥石流沟上游设置钢筋混凝土肋板式排水沟,设计呈“Y”字形,根据野外调查实测剖面,主要设计两种断面尺寸。其中,位于主沟的中下游设计断面尺寸为上口宽6.0 m,底宽2.50 m,高4.50 m,沟帮宽1.0 m,沟壁坡比为1∶0.3,沟底厚1.0 m。由于排水沟位于滑坡、崩塌前缘沟心部位,沟谷两岸坡体极为松散破碎饱和,为使排水沟长期发挥作用,并进行水土分离,并且加强沟帮稳定性,在排水沟内每间隔5 m设一块肋板,设计肋板宽0.3 m,高2.0 m,肋板上设置排水孔。主沟肋板式排水沟设计总长53 m,肋板10道。

主沟上游及支沟地带的肋板式排水沟,设计断面尺寸为上口宽4.80 m,底宽2.30 m,高3.30 m,沟帮宽0.80 m,沟壁坡比为1∶0.3,沟底厚0.80 m,排水沟每间隔5 m设一块肋板,设计肋板宽0.3 m,高1.80 m。支沟肋板式排水沟设计总长235 m,肋板40道。排水沟及肋板均采用C40钢筋混凝土浇筑而成,水泥采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥。

由于泥石流沟上游沟道纵坡较陡,通过对边坡进行验算,为防止肋板式排水沟随滑坡下滑,在排水沟底部交叉设置不同长度支撑锚杆。单根支撑锚杆共有2.90 m,5.90 m及8.90 m三种长度,采用DN80(φ89)钢管通过打眼后灌注M30水泥砂浆,钻孔孔径130 mm,灌浆后形成直径为130 mm的水泥柱。支撑锚杆纵向排距5.0 m,横向间距分别为1.21 m和1.31 m,共设置47排,锚杆计141根,其中2.9 m长锚杆39根、5.9 m长锚杆66根、8.9 m长锚杆36根,共计长822.90 m。

3.2.2拦渣坝

在N1泥石流沟中上游已建拦渣坝位置处上游设置一道混凝土拦渣坝(3号)。一方面拦挡沟谷上游的松散固体物质;另一方面减弱泥石流沟形成较大的冲击力对下游的威胁危害。

设计拦渣坝总坝高13.50 m,有效坝高为9.5 m,长为43.15 m,顶宽2.00 m,迎水坡坡比1∶0.6,背水坡坡比1∶0.2,基础埋深4.0 m,整坝采用C40混凝土砌筑,水泥采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥,坝体上用φ30 cm PVC管按2.0 m×2.0 m间距梅花状布设泄水孔;坝体中部设置泄水洞,尺寸为1.0 m×1.25 m。3号拦渣坝设计库容4 600 m3。

3.2.3护岸挡墙及固床坝

在3号拦渣坝下游沟道两岸设置护岸墙、固床坝,主要是对沟谷两岸滑坡、崩塌体前缘形成的堆积体进行拦挡,并减轻沟水对沟岸的侧蚀作用。护岸墙、固床坝均采用M10浆砌石砌筑。护岸墙出土高2.5 m,背坡比1∶0.3,面坡直立,顶宽1.0 m,基础埋深2.0 m。左、右岸护岸墙单侧设计长36 m,总长72 m。

为了抑制泥石流沟道的冲刷,在3号拦渣坝以下沟道以及已有拦渣坝之间设置固床坝,间距为20 m,共设置3道。

固床坝采用梯形断面,坝体材料采用M10浆砌块石,坝高3.0 m,单道固床坝长6.0 m,埋深1.5 m,顶宽1.0 m,底宽1.60 m。采用梯形断面,背坡垂直,面坡坡比1∶0.2。坝顶面做成横向坡度为1∶10的V形,V形中点应尽量靠近沟床中心。

3.2.4停淤场

停淤场拟设于泥石流沟口平缓地带,占地面积约为500 m2,停淤场的左岸已有拦渣墙,本次对右侧水沟进行改道并设置拦渣墙和排水沟,设计拦渣墙长25 m,墙高2.50 m,出土高1.50 m。

停淤场东侧现为一溪沟,常年有水,可利用溪沟水对停淤场进行定期冲刷和清淤。停淤场拦渣墙距东侧公路路边缘尚有5 m的距离,可利用此空地作为临时停车场使用。

3.2.5植物工程

黄瓜箐沟谷区地表植被发育,本工程设计植物措施,主要是针对泥石流物源区植被由于地质灾害遭受破坏区域,主要措施是在泥石流沟谷物源区两岸滑坡、崩塌区坡面上种植稳土、固坡的植被。由于2011年4月完成的治理工程已施工抗滑桩周围斜坡部位采取植物工程,可以对斜坡表面起到水土保持及固坡的作用,从而减少了泥石流物源。树种以旱冬瓜、爬山虎为主,并撒播车桑子及狗牙根,作用是水土保持、固土以及绿化环境。植树种草面积为22 300 m2。

4 结语

1)黄瓜箐泥石流治理工程采用拦渣坝、抗滑桩、排水沟、停淤场和植物工程相结合的综合治理措施,取得了较好的社会效益;

2)黄瓜箐沟谷地质灾害点多、面广,治理难度大,其后续应加强监测和预警工作,并对泥石流进行长期的动态监测,视灾害发展变化采取相应的治理措施;

3)该泥石流防治工程实施对云南地区和同类地质环境区的现场泥石流灾害防治工作具有指导和借鉴意义;

4)当地政府应加强建筑管理和环保管理,严禁危害防治工程安全使用的建筑、垃圾排放等不良现象发生。