运用多感官体验来提高中学生音乐欣赏的能力

2020-11-28朱思静

朱思静

摘 要:在初中音乐课堂教育中,单纯的视唱练耳往往无法为初中生带来强烈的音乐艺术欣赏感受,故而教师可以借助多感官体验活动的组织和实施引领学生们参与,并鼓励学生们在多感官的体验和感悟中实现音乐艺术的欣赏、品味、感受和理解,进而充分调动学生的感官完成音乐欣赏和音乐理解。因此,教师可以借助听觉、视觉、触觉的多元化教育应用,为学生们带来不一样的音乐欣赏课程体验。

关键词:初中生;多感官体验;音乐欣赏

音乐不仅仅是音符的堆砌,更是创作者情感的流露和思想的展示。在初中音乐教育的组织和实施过程中,教师需要借助音乐欣赏活动的开展引领学生们感受不同风格的音乐作品,促使学生逐步建立良好的音乐欣赏和审美能力。同时,为了保证音乐欣赏课堂的教育效果,教师需要借助多感官体验活动的实践强化学生们的艺术体验,并借助听觉的触动、视觉的观察、触觉的运用促使学生们充分发挥多感官体验能力,进而深化学生们的音乐艺术体验和艺术理解。最终,每一位学生都将在多感官体验中完成音乐艺术的欣赏、品味、感受和理解。

一、听觉的触动:聆听音乐的美感

音乐是一种听觉艺术,在音乐欣赏中,听觉的触动是必不可少的艺术感受形式,而耳朵也是十分重要的音乐艺术审美器官。因此,聆听教育是音乐教学中最重要的启蒙教育。《新课程标准》中也明确指出:音乐艺术的一切实践都需依赖于听觉,听是音乐艺术最基本的特征。所以借助听觉的触动对学生们实施艺术鉴赏,并鼓励学生们将自己听到的乐音进行感受和理解,尝试使用自己的语言表达一下音乐中具有的独特美感。经过听觉训练,学生们将逐步建立音乐艺术欣赏的意识和能力,并能够在艺术欣赏中感受到音乐艺术蕴含的美感和魅力。

(一)对比聆听

对比聆听可以从音樂的体裁、类别、流行地区等方面入手。抓住音乐特点及风格,引导学生关注音乐语言、风格、体裁,体会音乐要素的各个变化,感受不同文化背景下的音乐差异,让学生听觉变得更加灵敏。

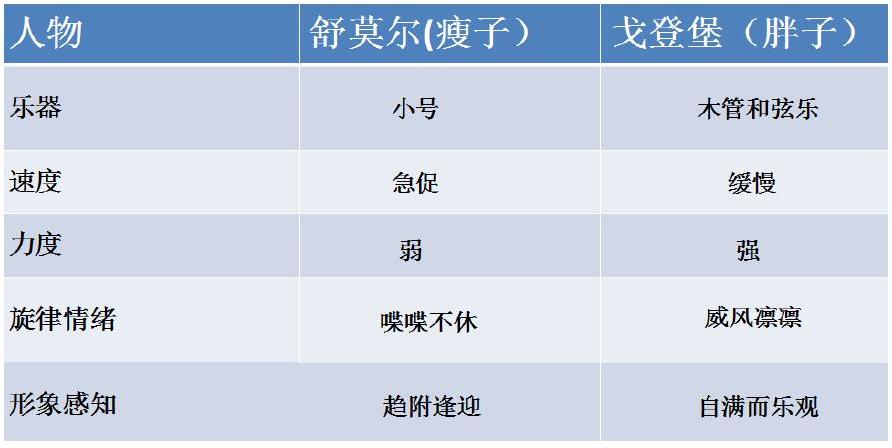

在执教《图画展览会》时,为了使学生更清晰地辨别乐曲当中不同乐器所代表的不同人物性格,设计了对比表格,让学生带着目的去进行聆听,并对音乐要素进行分辨。

除了乐曲内部小范围的对比之外,还可以是作品风格之间的对比,比如在执教《山野放歌》时,对花儿和信天游这两种体裁之间进行对比,设计对比表格,使学生更清晰地辨别不同体裁之间的共性与不同点。

(二)分层聆听

分层次音乐欣赏教学的主要体现在按照学生的认知形成的规律为主线来安排教学内容,每一阶段所提出的欣赏要求和欣赏重点不同,而且目的要非常明确,不能单纯地重复播放音乐,要根据由易到难逐步递进的原则,最大限度地发挥教材的作用和学生自身的潜能,把音乐欣赏教学变成一个由量变到质变动态的学习过程。

在欣赏《卡门序曲》这首作品时,笔者分四次聆听主题,第一次聆听让学生选择一条旋律线为一段无声的斗牛视频选择适合的音乐,将本课的主题导入;第二次聆听出示谱例并提问“这段主题有几个乐句?”,第三次聆听“它的主奏乐器是什么?”,第四遍聆听“除了小提琴演奏的主题,还有什么乐器?”。之后在将学生分组,每组学生模仿不同的乐器跟着音乐律动,将主题再次进行巩固,这样由浅入深的提问方式,和最后的随着音乐律动让学生更能轻松地掌握音乐要素,从而把主题深深地牢记于心。

在初中的欣赏课中很多都是多声部织体的作品,如管弦乐《雷鸣电闪波尔卡》、民族管弦乐《雨打芭蕉》、室内乐《G大调弦乐小夜曲》、《A大调鳟鱼钢琴五重奏》、小提琴协奏曲《梁祝》等等,这些大型的乐曲都可以由浅入深地多次欣赏来记住主题旋律。通过分层聆听让学生在看不见的织体中,感受理解音乐。

二、视觉的感受:

(一)教学内容的可视化

可视化是指一种以视觉为核心,以音乐为载体,借助多媒体技术,通过图片、音乐、动画短片等方式来直观呈现的技术。在音乐教学中运用多媒体技术,已经成为当今音乐教师的必不可少的教学手段之一。多媒体的画面色彩绚丽,形象逼真,与音响浑然一体,能够充分调动学生的视听觉感受,更有利于学生具体地掌握音乐的艺术形式。

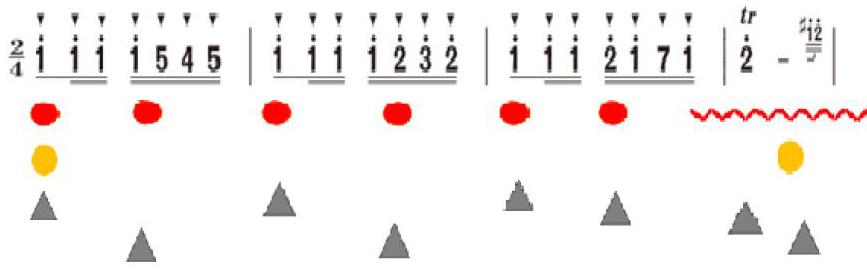

在《卡门序曲》欣赏中,在第三次聆听时提问“它的主奏乐器是什么?”,播放音乐,在主奏乐器的出现时显示红色圆形的旋律线来提示学生该段乐曲的主奏乐器,大部分学生都能很快地回答出来是小提琴。在第四次聆听时也是用同样的方法,“除了主奏乐器,你们还能听出其他什么乐器?”,这时用黄色三角形旋律线来表示明亮刺耳的大镲,灰色三角形的旋律性表示低沉圆润音色的圆号。这种在播放音乐的同时出现不同的几何图形的旋律线。最终,学生们不但不会思想不集中,反而凭借视觉观察完成了乐曲情感变化和曲调变化的律动感知。

(二)教师示范直观化

教师的示范教学,如动作的表演、演奏和演唱的表演,这些示范方法的直观性可以让学生瞬间领悟那些用言语难以表述出来的技能和要领,也能让学生对教师的角色充满敬意。因此,音乐教师在教学中的以身示范,能对学生学习音乐产生积极的兴趣和求知欲,起到事半功倍的效果。

在《青春舞曲》教学中,笔者在导入部分伴随着音乐表演了一段新疆舞蹈,提问学生“这是我们哪个少数民族?”,学生很快就能答出是新疆维吾尔族,“从哪些动作可以看出是新疆呢?”,“手拿铃鼓,晃头移颈、拍掌的动作”。这样教师用自己的情感和姿态去感染学生,课堂的开始就让学生对本课产生浓厚的兴趣。最后在学生学会这首歌曲的学唱后,在课堂的延伸部分,学生边唱边做一些手部的简单动作,这样让学生全身地参与其中,使枯燥的学习变得轻松、愉快。

三、触觉的运用:触碰音乐旋律线

每一首乐曲都是有生命的,而旋律线就是证明。在初中音乐课堂上,教师可以借助乐曲的旋律线对学生们实施多感官教育,并鼓励学生通过触摸旋律线、跟随旋律线进行运用、演绎的形式激发学生的触觉,促使学生感受到音乐艺术作品的生命力,进而促使学生们积极投入到音乐艺术学习和欣赏过程中,促使学生完成音乐作品的感受和理解。例如,在学习《长江之歌》这部分知识时,首先为学生们弹奏了这首乐曲,并引领学生们感受到了其中蕴含的爱国情怀。接着,为了调动学生的触觉感官意识,就在黑板上展示了一段谱曲

并结合乐曲的旋律走向设计了旋律线在黑板上展示:

经过详细的观察,鼓励学生们尝试结合旋律线用手指结合乐曲进行绘制,并尝试结合旋律中音调的高低认真感受旋律线的起伏和变化。学生们被这种趣味化的音乐感官体验所打动,并建立了音乐艺术学习的兴趣和旋律线探究积极性,进而高效借助触感的运用完成了音乐作品旋律的感知、音高和节奏的理解。更为重要的是,学生们结合旋律线进行触觉应用能够拓展学生们的艺术欣赏感官体验,为学生们建立耳目一新的音乐课堂学习感受——最终,学生们将会在音乐课堂的触觉应用中完成《长江之歌》乐曲知识的掌握,并在旋律线的触碰中提升学唱及音乐欣赏的意识和能力,实现音乐素养的强化。

综上所述,初中音乐教师为了提升音乐欣赏教育的实施效率,可以借助多感官艺术体验活动的实施对学生们进行引导,并鼓励学生们借助听觉的运用感受音乐艺术的美感,借助视觉的运用欣赏音乐的律动,借助触觉的运用感受音乐旋律线。同时,学生们将会在音乐艺术的多元化欣赏和多感官运用中感受到音乐作品中包含的美感和情感,也将充分理解音乐作品中包含的深刻思想。最终,学生们将在多感官应用中切实实现音乐欣赏能力的建立,达成良好的审美意识和审美素养。

参考文献:

[1]义务教育音乐课程标准[M] .北京师范大学出版社,2011版.

[2]蒋欣池.浅谈初中音乐教学中学生主体性的培养与发展[J].读与写(教育教学刊),2020,17(02).

[3]陈斯曼.以生为本,打造高效的初中音乐课堂[J].课程教育研究,2020(04).

[4]张英.初中音乐欣赏的有效性教学探索[J].中国新通信,2020,22(02).