新疆阿克苏地区新元古代沉积特征对裂谷发育过程的指示*

2020-11-27刘若涵何碧竹焦存礼蔡志慧贠晓瑞彭守涛郝光明郭宪璞

刘若涵 何碧竹 焦存礼 蔡志慧 贠晓瑞 彭守涛 郝光明 郭宪璞

1. 自然资源部深地动力学重点实验室,中国地质科学院地质研究所,北京 100037 2. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083 3. 南方海洋科学与工程广东实验室,广州 511458 4. 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京 100083

塔里木盆地四周被天山-北山造山带、昆仑造山带以及阿尔金造山带所环绕,地表被广袤的塔克拉玛干沙漠所覆盖,面积超56×104km2,是中国三大克拉通之一。较好的前寒武系露头主要分布于塔里木克拉通边缘隆起区,包括塔里木克拉通东北缘的库鲁克塔格地区、西北缘的阿克苏地区、西南缘的铁克里克地区以及东南缘的阿尔金地区,但基底与初始沉积地层接触关系、沉积地层厚度和沉积类型、构造类型和改造程度等也都存在显著差异。其中,关于塔里木盆地北部新元古代的盆地性质、结构长期以来争议较大,先后有弧后裂谷盆地(Geetal., 2012;Xuetal., 2013;Zhangetal., 2013a;Wenetal.,2017,2018;管树巍等,2017;吴林等,2017)、陆内裂谷盆地(Xuetal.,2005,2009; Zhangetal., 2009, 2016;王宇等,2010;何碧竹等,2019)等不同观点。虽然,盆地内存在新元古代裂陷目前已受到广泛认可,但对其分布及发育特征尚存争议。吴林等(2016)认为塔里木盆地新元古代沉积地层仅位于满加尔和阿瓦提两大拗拉槽;何碧竹等(2019)通过对全盆地震资料的精细解释认为新元古代裂陷不仅存在于现今的坳陷区,也存在于隆起区,而且裂陷的主要断裂不仅对新元古代地层发育及展布具有重要的控制作用,同时对下寒武统玉尔吐斯组的发育也具有重要的控制作用。因此,对塔里木盆地新元古代裂陷内的沉积充填分析日益迫切。

当今古老地层及深层、超深层油气勘探在全国、乃至全球都是需要攻克的重点。在塔里木北缘露头区南华-震旦系发育好-极好的烃源岩及震旦系碳酸盐岩台地相白云岩优质储层(梁狄刚等,2000;何金有等,2010;Zhuetal., 2017),阿克苏地区及塔北隆起均发现了下寒武统玉尔吐斯组极好的优质烃源岩(贾承造,2004;朱光有等,2016)。新近在柯坪断隆边缘及塔北隆起上完钻的探井在寒武系均获得重大突破,均表明塔里木盆地新元古界-寒武系具有较大的油气资源潜力,将是重要的深层油气勘探新领域。但塔里木盆地新元古代构造格架、样式及发育的研究,目前主要集中在盆地内部(任荣等,2017;吴林等,2017;何碧竹等,2019),由于上覆巨厚显生宙沉积盖层,缺乏深钻井揭示,解剖其精细结构及沉积充填,存在很大困难。而在塔里木盆地周缘不同程度出露的新元古代地层,为揭示新元古代发育特征及古环境提供了良好的研究场所。

阿克苏地区处于现今塔里木盆地西北缘盆山结合部位——柯坪断隆之上,其第一套沉积盖层为新元古界,发育较为齐全,上、下界限清楚(高振家等,1986)。前人研究揭示该地区新元古代的地层发育(郑碧海等,2008;Turner, 2010;王宇等,2010;康建威等,2016;Yangetal., 2017;Wuetal., 2019;邓浩博等,2019)并有一系列岩浆、构造事件发生(Xuetal., 2005;王飞等,2010;Zhuetal., 2011;张健等,2014;Heetal., 2014, 2019;蔡志慧等,2019),但以上研究对象主要侧重单一野外剖面,而且研究层位侧重于震旦系。然则对阿克苏地区新元古代早中期的地层发育情况及其形成环境的研究较为薄弱,特别是对于阿克苏地区新元古代地层的构造-沉积发育演化的序列更是缺乏系统的研究。

本文通过野外地质考察,对阿克苏地区不同位置(尤尔美那克、苏盖特布拉克、磷矿沟及东二沟剖面)新元古代地层的沉积特征及垂向发育规律进行了研究,并结合前人野外实测剖面(乌什、尤尔美那克剖面)以及钻井等资料,系统构建了阿克苏地区新元古代地层沉积序列及其空间格架,并揭示了该地区不同时期的构造-沉积演化过程,以期为塔里木北部新元古界-寒武系的油气勘探提供亟需的科学依据和重要线索。

1 区域地质背景

塔里木克拉通是我国三大克拉通之一,具有前寒武系基底且发育了良好的南华纪-寒武纪沉积盖层(高振家等,1986;张健等,2014)。塔里木克拉通的前寒武纪基底由新太古界以TTG为主的岩浆杂岩(新疆维吾尔自治区地质矿产局,1993;Luetal.,2008;Longetal., 2010)、古元古界变质岩(Longetal., 2011; Zhangetal., 2013b)、中元古界及新元古界下部以绿片岩相为主的变质岩(Zhangetal., 2005;Xuetal., 2013)组成,基底之上发育了厚度(0~4100m)差异巨大的新元古代沉积盖层(高振家和朱诚顺,1984; Xuetal., 2005, 2009;高林志等,2010;何碧竹等,2019),保存了Rodinia超大陆裂解较为完整的地质记录。目前,除库鲁克塔格地区,塔里木周缘其他地区前寒武纪的研究程度仍然较低。

阿克苏地区地处天山山脉南麓、塔里木盆地西北缘,东以温宿一带为界,西至阿图什以北,南以柯坪县为界,北以皮羌-苏巴什一线以北与阿合奇小区相接(图1)(张志勇等,2008;丁海峰等,2014)。阿克苏地区出露的前寒武纪主要有三种类型,依次为强烈变质变形的阿克苏群、未变质的南华纪-震旦纪沉积地层以及基性岩浆岩组合(包括侵入阿克苏群的未变质基性岩墙群以及发育于苏盖特布拉克组中的数层不等的顺层基性岩)(高振家等,1993;Turner,2010;Xuetal., 2013;陆远志,2018)。阿克苏群为一完整的蓝片岩-绿片岩变质岩系列,经历了高压超高压的深俯冲变质作用,是迄今为止世界上发现的最典型的前寒武纪蓝片岩(Liouetal., 1989;肖序常等,1990)。阿克苏地区新元古代沉积地层主要包括南华系和震旦系;其中,南华系自下而上发育巧恩布拉克组(Nh1q)和尤尔美那克组(Nh2y),震旦系自下而上发育苏盖特布拉克组(Z1s)以及奇格布拉克组(Z2q)(图2)。

图1 阿克苏地区地质简图(据新疆维吾尔自治区地质矿产局,1993修编)Fig.1 The sketch map of regional geology in Aksu area (modified after BGMRX, 1993)

2 地层发育特征

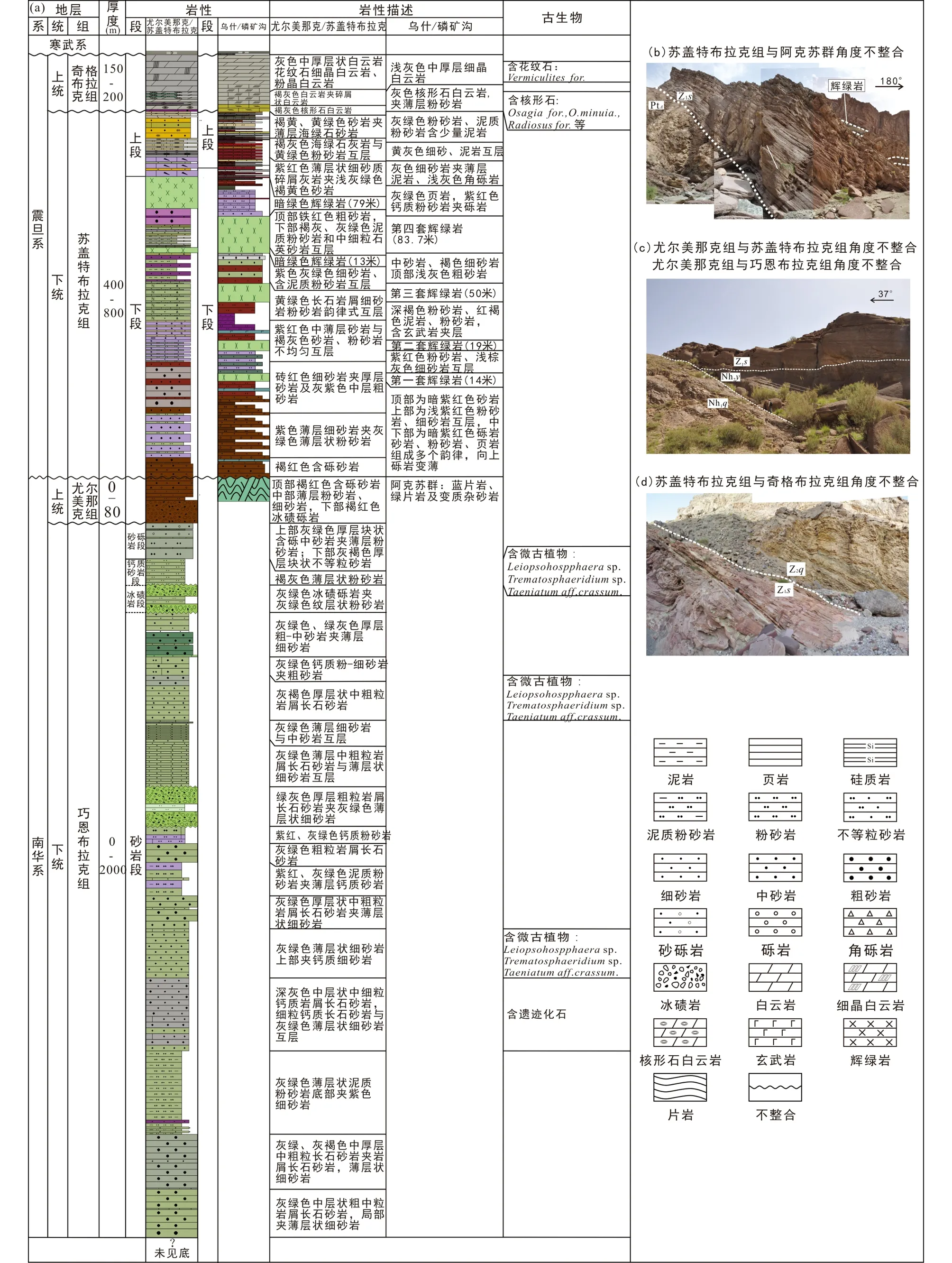

本次研究,基于阿克苏地区多处野外地质剖面,包括尤尔美那克剖面(HYE-2~HYE-5、HYE-8)、苏盖特布拉克剖面(HSG-5和HSG-6)、东二沟剖面(HDEG-1~HDEG-8)及磷矿沟剖面。根据阿克苏地区新元古代存在的区域性不整合(图2),将研究区的新元古代地层划分为两大构造层:南华纪构造层和震旦纪构造层。其中,南华纪构造层发育巧恩布拉克组和尤尔美那克组,震旦纪构造层发育苏盖特布拉克组和奇格布拉克组。

2.1 巧恩布拉克组(Nh1q)

巧恩布拉克组主要分布于尤尔美那克、苏盖特布拉克等地(图1),总厚度近2000m,未见底。自下而上可划分为四个岩性段:砂岩段、冰碛岩段、钙质砂岩段和砂砾岩段(图2a),分别相当于高振家等(1993)划分方案里的西方山组、东巧恩布拉克组、牧羊滩组及冬屋组。

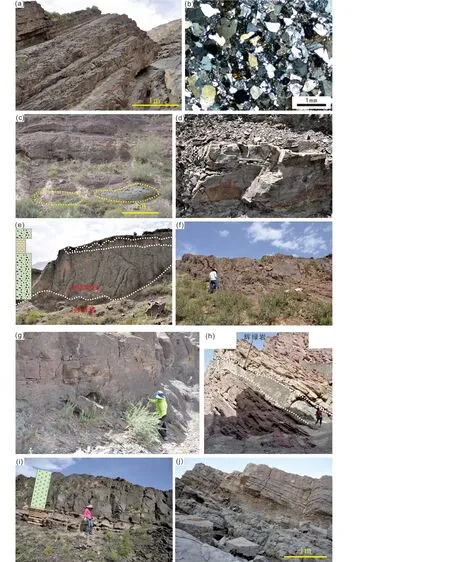

砂岩段 在尤尔美那克地区局部出露,厚度约1600m。下部岩性以灰绿色、灰褐色中-厚层状粉砂岩、细砂岩或中粗砂岩为主(图3a,b),中部含一套灰绿色冰碛岩,在尤尔美那克剖面5(HYE-5)中,可见灰绿色冰碛岩以透镜状分布于纹层状粉-细砂岩中(图3c),厚度大于100m。中、上部岩性以灰绿色、灰褐色薄层粉-细砂岩为主,或夹薄层泥岩(图3d),局部可见砂岩段顶部与巧恩布拉克组冰碛岩段角度不整合接触(图3e),未见底。

冰碛岩段 发育阿克苏地区新元古代第二套冰碛岩(图2a),该段在尤尔美那克地区的不同剖面均有出露,岩性以灰绿色冰碛砾岩为主,夹纹层状粉-细砂岩(图3e)。在尤尔美那克剖面2(HYE-2)中,可见灰绿色冰碛岩,厚约2~3m,顶部被剥蚀(图3e)。

钙质砂岩段 岩性主要为褐灰色、灰绿色石英细砂岩,层理构造不发育(图3f)。地层厚度不大(约100m),顶部直接与尤尔美那克组不整合接触(图2c),在尤尔美那克地区局部出露。

砂砾岩段 下部以褐灰色厚层块状不等粒岩屑长石砂岩夹灰绿色中-细砂岩为主,底部含少量砾石,其外貌与下伏岩石差异较大。上部由厚层含砾粗砂岩组成,中部夹少量灰绿色细砂岩、粉砂岩(高振家等,1986)。

本次研究在尤尔美那克地区可见砂岩段、冰碛岩段及钙质砂岩段不同程度出露。其中砂岩段被剥蚀殆尽,钙质砂岩段直接与尤尔美那克组角度不整合接触(图2c)。

2.2 尤尔美那克组(Nh2y)

尤尔美那克组主要分布在尤尔美那克一带,乌什、东二沟等地区无该组分布(图1)。其下部岩性为一套褐红色的冰碛岩,中上部为一套褐红色纹层状细砂岩和砂砾岩(图2a,3g)。厚度不大且分布不均(0~80m),角度不整合覆于巧恩布拉克组之上(图2c)。

2.3 苏盖特布拉克组(Z1s)

苏盖特布拉克组在阿克苏乌什地区、尤尔美那克地区以及东二沟等地均有出露(图1),地层厚度约400~450m。其中在尤尔美那克地区苏盖特布拉克组角度不整合在尤尔美那克组之上,其他地区直接与阿克苏群角度不整合接触(图2b)。苏盖特布拉克组可以分为上、下两段:下段在东二沟、磷矿沟剖面为一套紫红色、褐红色碎屑岩沉积,夹有玄武岩、辉绿岩层(图3h),在苏盖特布拉克剖面为一套灰色细砂岩、粉砂岩夹深灰色、黑灰色薄层泥岩,有顺层侵入的辉绿岩(图3i);上段为碳酸盐岩-细碎屑岩的混积沉积岩。各出露区苏盖特布拉克组的岩性组合基本一致。

2.4 奇格布拉克组(Z2q)

奇格布拉克组厚度约200m,角度不整合覆盖于苏盖特布拉克组之上(图2d),顶部与下寒武统玉尔吐斯组呈低角度不整合接触。岩性为一套浅灰色中-厚层白云岩(图3j),下部夹薄层砂岩和泥岩,柱状叠层石发育(图3j)。

图2 阿克苏地区新元古界综合柱状图(据高振家等,1986, 1993;新疆维吾尔自治区地质矿产局,1993;王宇等,2010;何景文,2015;康建威等,2016;邓浩博等,2019;以及本次研究实测剖面修编)Fig.2 Stratigraphic column of the Neoproterozoic in the Aksu area (modified after Gao et al., 1986, 1993; BGMRX, 1993; Wang et al., 2010; He, 2015; Kang et al., 2016; Deng et al., 2019; this study)

3 沉积相特征

在沉积特征分析的基础上,选取阿克苏地区不同位置的实测剖面(位置见图1)/钻井(新柯地1井)进行沉积相分析。阿克苏地区新元古代地层共识别出6种沉积相类型:深水陆棚相、冰川相、浅水陆棚相、冲积扇-辫状河三角洲、潮坪相和碳酸盐岩台地相,其中冰川相发育水下-冰川亚相和陆上-冰川亚相,潮坪相发育碎屑潮坪和混积潮坪。

3.1 沉积相类型

3.1.1 深水陆棚相

该沉积相类型发育于巧恩布拉克组砂岩段,其岩性特征以灰色、灰绿色、灰褐色厚-薄层细砂岩和粉砂岩互层为主(图3a)。碎屑矿物主要为石英、岩屑,矿物颗粒呈棱角-次棱角状,分选-磨圆差(图4a)。野外剖面可见砂岩单层厚度薄而累积厚度大,呈频繁互层、侧向稳定的复理石韵律(图4b)。

图3 阿克苏地区新元古界岩性特征(a)细砂岩,巧恩布拉克组,HYE-8剖面;(b)粗砂岩(+),巧恩布拉克组,HYE-8剖面;(c)透镜状灰绿色冰碛岩,巧恩布拉克组,HYE-5剖面;(d)灰褐色细砂岩夹薄层泥岩,巧恩布拉克组,HYE-4剖面;(e)灰绿色冰碛岩段角度不整合在砂岩段之上,巧恩布拉克组,HYE-2剖面;(f)褐灰色细砂岩,巧恩布拉克组,HYE-3剖面;(g)尤尔美那克组岩性序列(自下而上:红褐色冰碛砾岩-红褐色细砂岩-红褐色砂砾岩),HYE-3剖面;(h)褐红色碎屑、辉绿岩顺层侵入,苏盖特布拉克组,东二沟剖面;(i)砂泥岩互层、顶部为辉绿岩顺层侵入,苏盖特布拉克组,HSG-5剖面;(j)中-厚层白云岩,下部为叠层石,奇格布拉克组,东二沟剖面Fig.3 Lithologic characteristics of Neoproterozoic strata in the Aksu area

尤尔美那克地区野外剖面及前人实测剖面均发育不完整的鲍玛序列(图4b,c),主要有A段和B段,偶见C段(图4c)。

图4 阿克苏地区新元古代深水陆棚相沉积特征(a)岩屑石英细砂岩 (+),巧恩布拉克组,HYE8-2-2剖面点 ;(b)巧恩布拉克组细砂岩中的不完整鲍玛序列,HYE-8剖面;(c)巧恩布拉克组砂岩段中不完整的鲍玛序列(据高振家等,1986修编)其中①、②序列来自尤尔美那克南东4km Ⅲ号实测剖面;③序列来自尤尔美那克东3kmⅠ号实测剖面;(d)褐灰色细砂岩上部的灰绿色粉砂岩、发育波纹层理,HYE-8剖面;(e)HYE8-3,灰色块状含砾粗砂岩 递变层序,向上粒度变细;(f)褐灰色薄层状细砂岩、层理不发育,HYE-8剖面Fig.4 Deep water shelf sedimentary characteristics of Neoproterozoic strata in Aksu area

A段是具有递变层(图4d)的砂岩,底部可含砾石(图4e);B段是具水平层的细砂岩或粉砂岩(图4f),可含泥岩;C段以粉砂岩为主,或含细砂岩或泥岩,具有波纹层理、交错纹层等。

3.1.2 冰川相

3.1.2.1 水下-冰川亚相

该沉积亚相发育于巧恩布拉克组砂岩段中部以及冰碛岩段。垂向上,下部岩性以灰绿色冰碛砾岩(图5a)为主,冰碛岩中砾石成分复杂,包括花岗岩砾(图5b)、片岩砾(图5c)、石英砾(图5d)等不同类型的砾石。砾石分选差,粒径0.2~15cm不等。磨圆度亦较差,多呈次棱角状(图5a)。野外观察砾石多呈褐红色(图5a),表面可见明显的冰川擦痕;上部岩性以薄层、纹层状粉砂岩为主(图5e),粉砂岩中碎屑矿物以石英为主,其次为岩屑,含片岩砾石(图5f)。分选-磨圆较差,碎屑矿物多呈棱角状、次棱角状(图5f)。

该沉积相类型主要发育在尤尔美那克地区的不同剖面(HYE-2剖面和HYE-5剖面),在垂向上表现出旋回性(图5g),即每一旋回下部为灰绿色冰成杂砾岩,属于冰川固体搬运的结果;灰绿色冰成杂砾岩之上一般会伴随薄层、纹层状粉砂岩沉积,且粉砂岩表现出向上逐渐变细的正粒序(图5g)。粉砂岩中常含砾级坠石,坠石周围可见粉砂岩纹层的变形(图5e),为粉砂岩地层尚未完全固结时冰碛砾坠落其中所造成,属间冰期的产物。冰碛岩垂向上表现出的旋回性也说明冰川搬运具有周期性,即一次大规模的固体搬运之后会伴随相对短暂的稳定期,一期冰碛岩的形成是冰川多次搬运叠置的结果。

图5 阿克苏地区新元古代冰川相和浅水陆棚相沉积特性(a)灰绿色冰碛岩,巧恩布拉克组,HYE-2剖面;(b)冰碛砾岩中的花岗岩砾 (+),HYE-2-4-1剖面点 ;(c)片岩砾 (+),HYE-2-3-2剖面点;(d)石英砂岩砾 (+),HYE-2-3-3剖面点;(e)纹层状粉砂岩,含冰碛岩坠石,巧恩布拉克组,HYE-2剖面;(f)正粒序的粉砂岩,含片岩砾, 巧恩布拉克组,HYE-2剖面;(g)灰绿色冰碛砾岩,巧恩布拉克组,HYE-5剖面;(h)褐红色冰碛砾岩,尤尔美那克组,HYE-3剖面;(i)片岩砾,尤尔美那克组,HYE-3剖面;(j)灰绿色冰碛岩砾石,尤尔美那克组,HYE-3剖面;(k)冰川擦痕,尤尔美那克组,HYE-3剖面;(l)褐红色薄层状细砂岩,尤尔美那克组,HYE-3剖面;(m)岩屑石英细砂岩 (+),尤尔美那克组,HYE-3-3 剖面点;(n)褐灰色块状细砂岩,巧恩布拉克组,HYE-3剖面;(o)长石石英细粉砂岩夹方解石条带 (-),巧恩布拉克组,HYE-3-1-4剖面点;(p)褐红色钙质细砂岩,苏盖特布拉克组,东二沟剖面;(q)斜层理,苏盖特布拉克组,东二沟剖面;(r)中粒石英砂岩 (+),HDEG 5-2剖面点Fig.5 Sedimentary characteristics of the glacial and shallow water shelf facies in the Neoproterozoic strata, Aksu area

3.1.2.2 陆上-冰川亚相

该沉积亚相类型主要发育于尤尔美那克组的中下部。下部岩性为褐红色冰碛砾岩(图5h),底部砾石粒径较大(最大可达1~2m)且成分复杂(含绿片岩砾,图5i;和灰绿色冰碛岩砾,图5j),砾石表面可见明显的冰川擦痕(图5k);上部岩性为褐红色薄层状粉砂岩、细砂岩(图5l),碎屑矿物以岩屑、石英为主,分选中等、磨圆较差,矿物颗粒之间多呈镶嵌式胶结(图5m)。

垂向上,尤尔美那克组冰碛岩也表现出由冰碛砾岩至粉-细砂岩向上变细的沉积旋回(图5l)。薄层状粉-细砂岩属于间冰期产物,纹层中可见冰碛岩坠石,反映出冰川搬运周期性的特点。与巧恩布拉克组冰碛岩相比,尤尔美那克组褐红色冰碛岩砾石成分更加复杂,所携带的砾石粒径也较大。可知,尤尔美那克组冰碛岩更近物源区。

3.1.3 浅水陆棚相

主要发育在巧恩布拉克组钙质砂岩段和苏盖特布拉克组中上部。

巧恩布拉克组钙质砂岩段,岩性以红褐色、灰褐色粉砂岩、细砂岩(图5n)沉积为主,分选较好、磨圆中等。碎屑矿物以石英为主,颗粒间呈镶嵌式胶结,夹方解石条带(图5o)。或呈微层状粉砂岩与薄层状细砂岩互层沉积,底部夹褐色中粒岩屑长石砂岩,常夹钙质砂岩(图5p)薄层和透镜体(高振家等,1986)。

苏盖特布拉克组则以褐红色薄层状细砂岩沉积为主,在乌什、尤尔美那克以及东二沟等地均有沉积。岩性以褐红色具有斜层理的层状细砂岩(图5q)为主,分选-磨圆较好(图5r),反映出相对较强的水动力环境。

3.1.4 冲积扇-辫状河三角洲

该类型主要发育于苏盖特布拉克组中下部,尤尔美那克地区HYE-3剖面顶部(图6a)、东二沟剖面均以辫状河道充填沉积为主。

图6 阿克苏地区新元古代冲积扇-辫状河三角洲沉积特性(a)砂砾岩、砾石定向排列,尤尔美那克组,HYE-3剖面;(b)辫状河道充填沉积,HDEG-2剖面;(c)阿克苏群绿片岩中的石英脉,HDEG-1剖面;(d)平行层理,苏盖特布拉克组,HDEG-2剖面;(e)斜层理,苏盖特布拉克组,HDEG-3剖面;(f)槽状交错层理,苏盖特布拉克组,HDEG-3剖面Fig.6 Sedimentary characteristics of Neoproterozoic alluvial fan-braided river delta in the Aksu area

主要岩性特征:底部为褐红色砂砾岩沉积,砾石含量高、成熟度低、结构混杂(图6b)。砾石底部有侵蚀面(图6b),苏盖特布拉克组底部砂砾岩中的砾石多来自于下伏阿克苏群中的石英脉(图6c),属近源堆积;砂砾岩之上为褐红色的中-细砂岩,平行层理(图6d)、斜层理(图6e)及槽状交错层理(图6f)发育。

垂向上表现为下粗上细的正旋回,且垂向上发育多个沉积旋回,但上部的旋回砾石含量逐渐变少,砂岩层厚度减薄,砂、砾岩含量逐渐降低,泥岩含量逐渐增加。反映出水体逐渐加深的趋势。

3.1.5 潮坪相

3.1.5.1 碎屑潮坪

随着水体的不断加深,砂岩层逐渐减薄,泥岩层逐渐增加,岩性组合特征也由下粗上细的正旋回沉积转变为砂泥岩的薄互层沉积。在东二沟剖面,辫状河道沉积之上,为褐红色粉砂岩、细砂岩与红褐色泥页岩薄互层(图7a)。羽状交错层理(图7b,c)、斜层理(图7c,d)、波痕发育(图7e),属典型的潮坪相沉积。

图7 阿克苏地区新元古代潮坪相和碳酸盐岩台地相沉积特性(a)褐红色砂泥岩薄互层,HDEG-4剖面;(b)羽状交错层理,苏盖特布拉克组,HDEG-4剖面;(c)斜层理、羽状交错层理,苏盖特布拉克组,HDEG-5剖面;(d)斜层理、羽状交错层理,苏盖特布拉克组,HDEG-5剖面;(e)波痕,苏盖特布拉克组,HDEG-5剖面;(f)碳酸盐岩和碎屑岩混积沉积,苏盖特布拉克组,HDEG-6剖面;(g)灰褐红色碎屑灰岩,苏盖特布拉克组,HDEG-6剖面;(h)竹叶状灰岩,苏盖特布拉克组,HDEG-6剖面;(i)钙质砂岩和灰岩互层,苏盖特布拉克组,HDEG-6剖面;(j)大型软沉积变形,苏盖特布拉克组,HDEG-7剖面;(k)砂屑云岩,奇格布拉克组,HDEG-8剖面;(l) HDEG 8-6-1,砂屑云岩 (+);(m)泥晶-叠层云岩,奇格布拉克组,HDEG-8剖面;(n) HDEG 8-7-1,含陆屑叠层石白云岩 (-);(o) HDEG 8-7-3,叠层石(+);(p)白云质泥岩与泥岩薄互层,奇格布拉克组,HDEG-8剖面;(q)白云质泥岩与泥岩薄互层,奇格布拉克组,HDEG-8剖面;(r)白云质泥岩夹薄层膏岩,奇格布拉克组,HDEG-8剖面Fig.7 Sedimentary characteristics of Neoproterozoic tidal flat and carbonate platform facies in the Aksu area

3.1.5.2 混积潮坪

苏盖特布拉克组上段,为一套碳酸盐岩-碎屑岩混积沉积(图7f)。沉积特征主要为灰褐红色碎屑灰岩(图7g)、竹叶状灰岩(图7h)夹薄层状钙质砂岩及灰色灰岩(图7i)。整体垂向上呈频繁的薄互层,属混积潮坪沉积。混积潮坪之上,即苏盖特布拉克组上部,可见大型软沉积变形(图7j),指示该区的同(准)沉积期的古构造活动。

3.1.6 碳酸盐岩台地相

奇格布拉克组主要以碳酸盐岩为主,中下部有少量碎屑岩出现。底部以砂屑灰岩(图7k,l)、泥晶云岩为主(图7m,n),夹薄层砂岩和泥岩,发育柱状叠层石云岩(图7o)。下部为中厚层的白云质泥岩夹薄层泥岩(图7p,q)、薄纹层状泥岩白云质(夹薄层纹层状膏岩)(图7r),为局限-蒸发台地相沉积。上部为中厚层灰色白云岩,发育鲕粒白云岩、藻粘结白云岩和泥晶白云岩。

3.2 沉积相展布

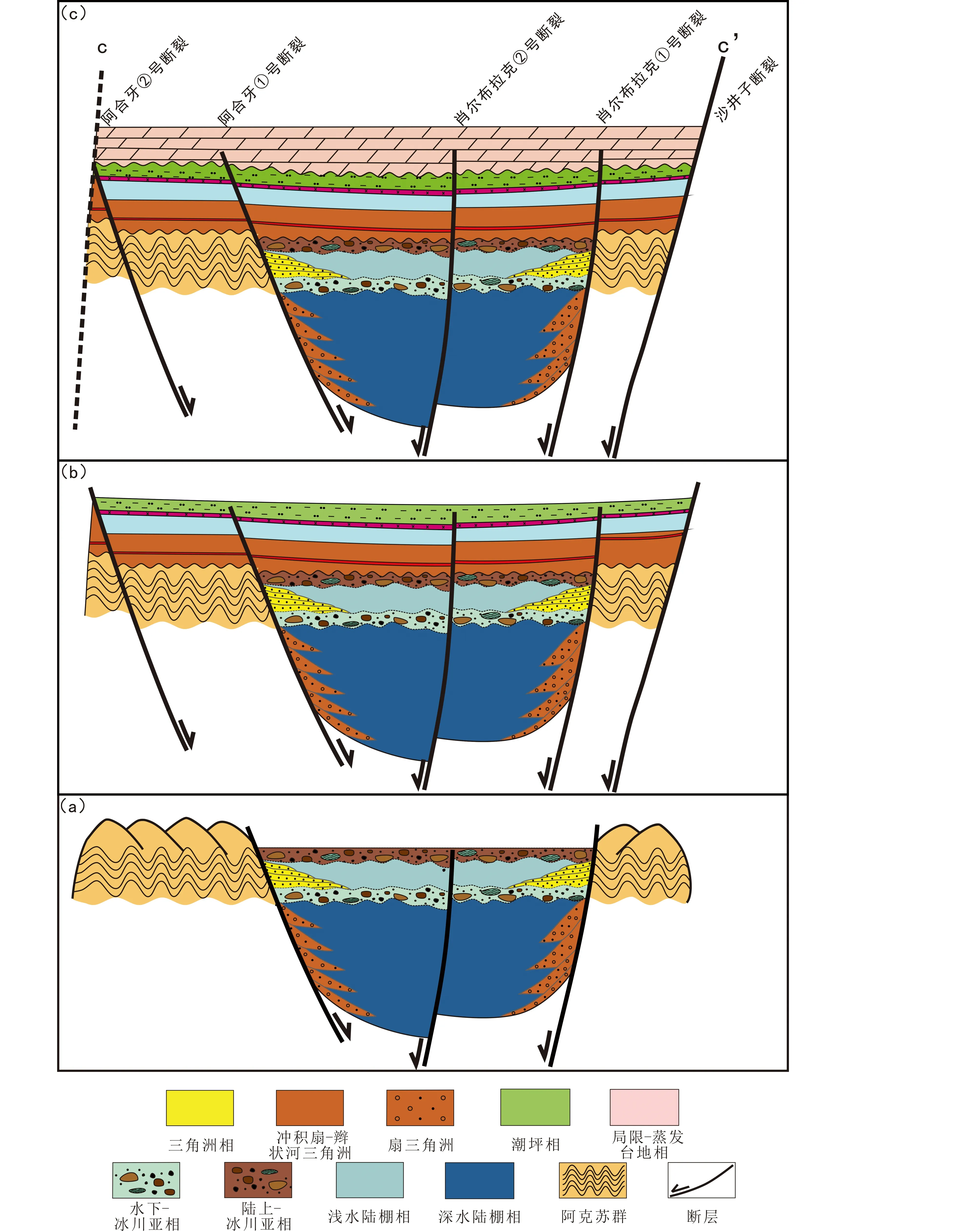

基于上述沉积相分析,根据不同时期典型的野外露头实测剖面/钻井资料,建立阿克苏地区新元古代的沉积相剖面,对阿克苏地区新元古代各个不同时期的沉积相展布及其垂向演化规律进行了分析(图8、图9、图10)。

图10 阿克苏地区新元古代沉积相平面示意图(a)南华纪初期;(b)震旦纪初期Fig.10 Sedimentary facies maps of Neoproterozoic in the Aksu area

南华系巧恩布拉克组沉积早中期,阿克苏地区裂谷发育。该时期的地层以深水陆棚相为主,沉积了一套厚度较大的深水复理石,尤尔美那克位于裂陷的中心位置,沉积地层厚度较大(近2000m)。地层向乌什、东二沟方向逐渐减薄,水体逐渐变浅,推测扇三角洲较发育。期间沉积了阿克苏地区第一套冰碛砾岩;巧恩布拉克组沉积晚期,研究区处于冰川-海洋环境,沉积了研究区的第二套冰碛砾岩,冰碛岩分选-磨圆差,是冰川多次搬运的结果,每一周期均表现为下粗上细的正旋回;巧恩布拉克组沉积末期,受构造活动的影响,研究区水体变浅,尤尔美那克地区沉积了一套浅海-三角洲相地层。

南华系尤尔美那克组沉积早期,尤尔美那克地区以陆上-冰川沉积为主,沉积了一套褐红色的冰碛砾岩。冰碛砾岩分选-磨圆差,呈下粗上细的正旋回;尤尔美那克组沉积晚期,尤尔美那克地区处于炎热干旱的环境,沉积了一套褐红色的砂砾岩地层,属冲积扇沉积。

震旦系苏盖特布拉克组沉积时期,由于南华系的填平补齐作用以及裂谷发育进入坳陷期,阿克苏地区的地势趋于平缓,水体较浅。阿克苏地区沉积了一套冲积扇-辫状河三角洲相地层,以辫状河道充填为主。该地层在全区均有分布,且由于乌什、磷矿沟更靠近物源方向,冲积扇沉积地层厚度较大而浅海相沉积地层较薄。而尤尔美那克地区由于沉积水体相对较深,冲积扇沉积地层厚度较薄而浅水陆棚相沉积地层较厚;至苏盖特布拉克组沉积末期,阿克苏地区沉积了一套潮坪相地层,早期以碎屑潮坪沉积为主,晚期以碳酸盐岩潮坪沉积为主。

震旦系奇格布拉克组沉积时期,阿克苏地区沉积环境较为稳定,水体较浅,研究区沉积了一套中厚层的白云岩地层。早期白云岩中夹薄层状膏岩、含大量叠层石,为蒸发-局限台地沉积。

4 构造-沉积演化

根据上述沉积相、沉积相组合及相带空间展布情况分析,本区新元古代裂谷的沉积构造演化经历了以下三个阶段。

(1)南华纪:局限深裂谷发育,发育两期不同环境的冰川沉积

南华纪,阿克苏地区受两侧深大断裂控制,裂陷呈狭窄长条形展布,面积不大,局限深裂谷发育(图8-图10a)。该时期,阿克苏地区处于海洋-冰川环境,沉积了一套近2000m厚的灰色、灰绿色、灰褐色细砂岩、中砂岩,为巧恩布拉克组砂岩段,发育深水陆棚沉积(图8-图10a)。镜下观察可见细砂岩、粗砂岩的分选-磨圆较差(图4a),厚度巨大,层理不发育,垂向表现出复理石韵律(图4b),属于深水复理石沉积。巧恩布拉克组砂岩段沉积之后,研究区开始进入冰期,沉积了一套灰绿色的水下-冰川相冰碛砾岩(图8、图9、图11a)。深水复理石的沉积以及冰川堆积充填,填平补齐了原来的地形;至巧恩布拉克组钙质砂岩段,该区已进入浅水陆棚相沉积环境;巧恩布拉克沉积末期经历了抬升暴露。尤尔美那克组沉积时期,水体较浅,研究区处于陆相氧化环境中,沉积了一套以褐红色冰碛岩为代表的的陆上-冰川沉积(图8、图9、图11a)。可能由于经历了长期的剥蚀夷平或剥蚀时间长于沉积时间,尤尔美那克冰碛砾岩的厚度不大。乌什、磷矿沟、东二沟以及新柯地1井等地仍不发育南华纪沉积地层。

图11 阿克苏地区新元古代构造-沉积演化模式示意图(a)尤尔美那克组沉积末期;(b)苏盖特布拉克组沉积末期;(c)奇格布拉克组沉积末期;各断层平面位置详见图10,剖面C-C′位置见图1Fig.11 Tectonic-sedimentary evolution model of Neoproterozoic in Aksu area

(2)震旦纪早期(埃迪卡拉纪早期):裂谷扩张期,火山活动强烈,广泛发育了冲积扇-浅水陆棚相沉积

早震旦世初期-中期,阿克苏地区地势已趋于平缓,研究区气候干旱炎热,处于陆相氧化的沉积环境。在底部冲积扇之上,沉积了一套褐红色辫状河道砂岩(图8-图10b)。但此时构造环境并不平静,在苏盖特布拉克组可见玄武岩、辉绿岩夹层。有学者对其中的玄武岩夹层进行定年,得出其时代为614.4±9.1Ma和615.2±4.8Ma(Xuetal., 2005),对苏盖特布拉克组的年龄起到约束作用;也有研究表明,玄武岩年龄为780~745Ma,认为是Rodinia超大陆裂解的响应(Zhangetal., 2012);因此,该时期的地层空间展布及形成时代环境仍存在疑问。早震旦世中晚期,随着冰川融化,阿克苏开始了广泛的新海侵,冲积扇-辫状河三角洲相沉积逐渐转变为浅水陆棚相、潮坪相沉积(图8、图9、图11b)。并在苏盖特布拉克组沉积末期构造活动逐渐增强,发生了局部掀斜,形成不整合。

(3)震旦纪晚期(埃迪卡拉纪晚期):坳陷发育期,广盆浅海相发育

经过短暂区域隆升后,再次沉降。奇格布拉克组沉积时期,阿克苏地区逐渐转变为温暖的浅海环境。阿克苏地区陆表海发育,碳酸盐岩台地相(图8、图9、图11c)遍布全区,也在塔里木盆地大部广泛发育,该地层比较稳定。

5 结论

(1)阿克苏地区新元古代发育南华纪和震旦纪两大构造层,其中南华纪构造层发育巧恩布拉克组和尤尔美那克组,震旦纪构造层发育苏盖特布拉克组和奇格布拉克组。本次研究,构建了阿克苏地区新元古代地层发育序列及空间对比格架。尤尔美那克地区地层发育齐全(含南华系和震旦系),乌什和东二沟地区南华系缺失,苏盖特布拉克组直接和阿克苏群角度不整合接触。

(2)阿克苏地区在南华纪早期处于裂陷期,尤尔美那克地区受构造活动影响,水体较深,沉积一套巨厚的深水复理石,期间发育阿克苏地区新元古代第一套冰碛砾岩;南华纪晚期,地势趋于平缓,沉积了厚度不大的水下-冰川亚相(第二套冰碛岩)和浅水陆棚相地层;海平面继续下降,巧恩布拉克组顶部为三角洲相地层;至尤尔美那克组,早期以陆上-冰川沉积(第三套冰碛岩)为主,晚期以冲积扇沉积为主。

(3)阿克苏地区在震旦纪早期处于裂陷扩张期,仍受控于主要正断层,地势平缓、水体较浅,由早到晚,海平面上升,由冲积扇-辫状河三角洲过渡到潮坪相和浅水陆棚相沉积环境;之后经历了短暂暴露,震旦纪晚期海侵继续扩大(奇格布拉克组),构造逐渐趋于稳定,水体安静且浅,以碳酸盐岩台地沉积为主,全区广布。

(4)阿克苏地区新元古代经历了3个构造演化阶段:深裂谷发育阶段(南华纪),发育两种不同环境的冰川沉积;裂谷扩张期(震旦纪早期),火山活动强烈,发育冲积扇-辫状河-浅海相沉积;坳陷发育期(震旦纪晚期),广盆浅海环境,发育碳酸盐岩台地。

致谢感谢何登发教授、郑孟林教授级高级工程师对本文的建设性意见。工程师张淼、研究生陈威威、王天宇、余卓颖、王天一、邬铁等参加了野外地质考察。