钱塘江中游传统村落八景文化现象初探

2020-11-27何嘉丽

李 烨 何嘉丽 张 蕊 王 欣*

将钱塘江中游流域存在八景文化现象的传统村落根据自然地理特性进行分类,以传统村落八景作为研究对象,通过类型学方法分类统计近江平原、丘陵区域、山间盆地3种类型的传统村落八景中各类景观元素的构成占比,对其主要分布范围、核心景观类型以及核心景观单体逐一剖析并进行总结,为识别钱塘江流域传统村落八景的个性与共性提供支撑,为当代传统村落文化景观遗产保护与发展提供新的视角。

风景园林;钱塘江中游;传统村落;八景文化

东南名川钱塘江古名“浙江”,发源于安徽黄山,是春秋战国越文化的主要发源地之一[1]。流域内自然资源丰富,传统聚落云集,中游尤甚,至今仍保留着新叶古民居等浙江省内最为完整的古代血缘聚落[2]。由《园冶·村庄地》一篇“古之乐田园者,居畎亩之中”“今耽丘壑者,选村庄之胜”[3]等句可见传统村落文化景观自古繁荣昌盛,在中国传统园林类型中占据重要地位。

各历史时期的文士将地貌环境、生产生活与历史经验等联系在一起,通过文学与美学的对位将其定型为地方性的集成文化景观,如“八景”“十景”“十二景”等,通称“八景”[4-6]。传统村落作为乡土文化综合体,乡村“八景”是传统文化景观的重要范式[7],包含着丰富的乡土地理信息和宝贵的民俗资料[8],集中体现了一定历史时期对于某一地区风景特质的认知与品鉴[9],是中国传统文化与自然审美相融的表现形式之一[6]。目前,风景园林领域基于八景范式的历史研究已较为成熟[10-13],多以诗词方志等文本素材切入,专注于地方自然环境的特点及变迁过程[8,14],建构了传统聚落圈层式的空间模式,再现了乡村生活的历史画卷。过往的乡村八景研究,大多局限于文学和美学角度的诗词意象梳理分析,缺乏对于具体景观要素和结构肌理特征的分析,因此无法从根本上鉴别地方八景文化的核心构成及其价值。

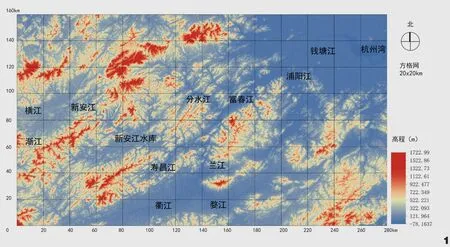

1. 钱塘江流域数字高程模型

本文在浙江地区八景的已有系统性研究基础上[15],结合乡村园林结构的认知[16],以各地地方志、宗谱、村史材料或地方著述中的钱塘江中游传统村落八景为研究对象,结合地理信息将传统村落八景归类,并将景观元素的分布结构、数量关系进行系统统计分析,对传统村落文化景观的构成实质进行探讨。

1 研究内容

《浙江通史》载:钱塘江中游为“新安江至富春江流域(衢县以下至富春江水库)”[17],即寿昌江至浦阳江流域,主要包括新安江、富春江、兰江、分水江、寿昌江、浦阳江等干流及大型支流所在流域(图1),是上游山地丘陵地貌与下游河岸平原的地理过渡带,同时也是衔接古徽州文化区域与江南吴越文化区域的亚文化圈。

钱塘江中游先后有《与朱元思书》《富春山居图》等著名田园山水小品、画卷传世,更有谢灵运、李白、范仲淹、陆游等文人墨客留下众多田园诗词墨宝[18]。钱塘江中游传统村落自古拥有相对完整的文化圈、生活圈与方言圈[19],自然资源丰富、八景文化汇集,且具有独特的景观环境、聚落建设以及文化审美等地方性特征,具备研究典型性和关键性。

2 类型划分

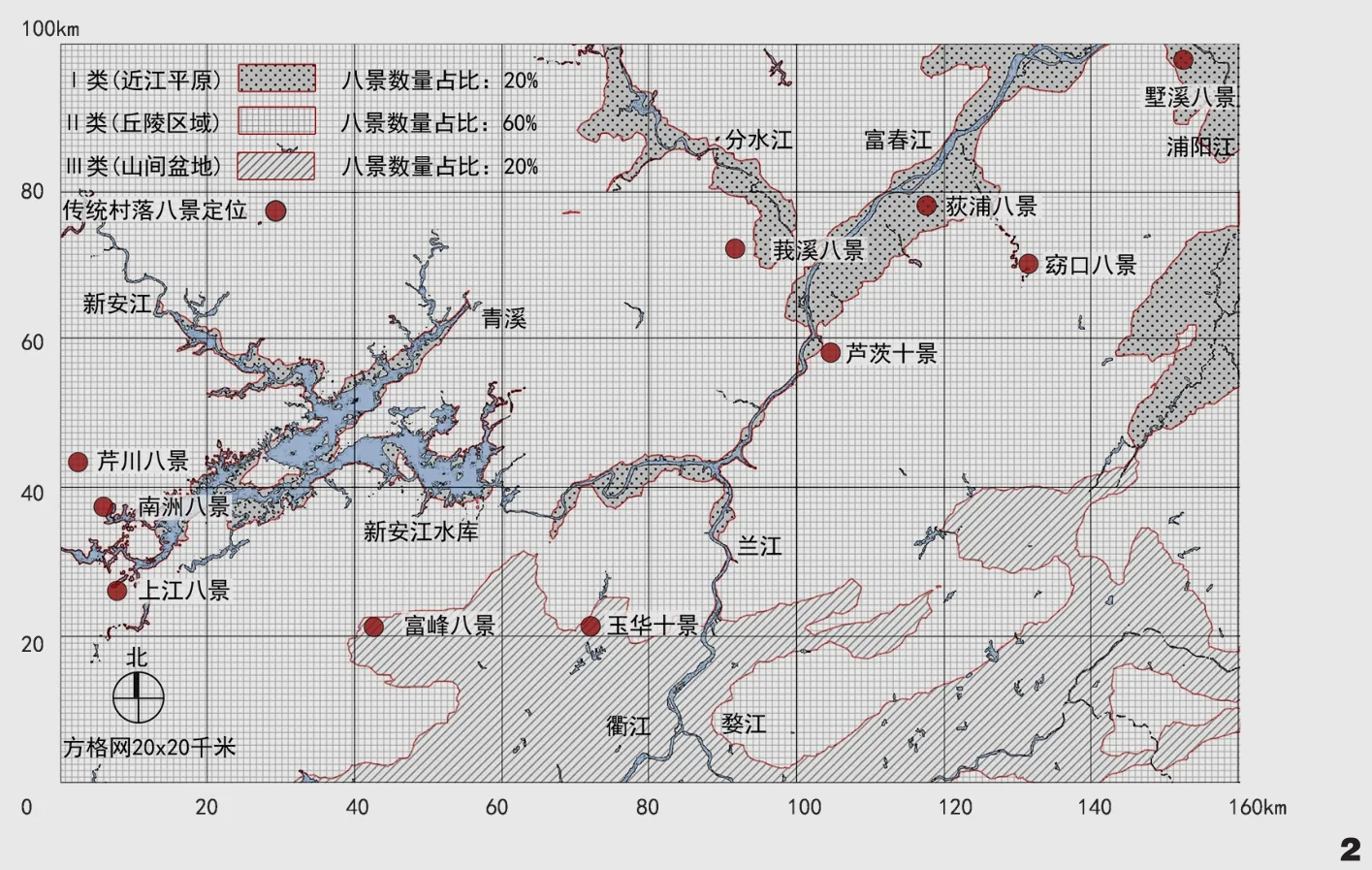

钱塘江中游流域呈西高东低之势,海拔高度在500 m以内、相对高度不超过200 m的丘陵地貌与海拔高度在500 m以上、边缘陡峭的高原地貌占据流域总面积的70%[20],其余为沿江地势平坦、海拔高度在200 m以下的平原区域以及一系列丘陵间洼陷盆地。在钱塘江中游的数字高程模型基础上(图1),结合传统村落八景定位,根据其所处环境的自然地貌特征可将钱塘江中游传统村落八景归属于三种关键地理单元,分别为近江平原、丘陵区域、山间盆地三种类型(图2)。近江平原区域有八景文化现象分布的传统村落共2个,占比20%;丘陵区域有八景文化现象分布的传统村落共6个,占比60%;山间盆地区域有八景文化现象分布的传统村落共2个,占比20%。

2. 钱塘江中游存在八景文化现象的传统村落分布图

3 各类传统村落八景构成

3.1 近江平原类型

近江平原类型传统村落八景主要位于钱塘江中游新安江、富春江等干流及较大型支流沿岸,多为河道纵横、湖荡分布的平原河网区域[21]。在荻浦八景以及墅溪八景中,水系景观元素占比最高,达31%,为组成八景的核心景观;山峦景观与生物景观次之,占比25%(表1)。山环水抱的自然地理格局是构建村落历史文化传承空间不可或缺的物质基础,传统村落八景往往以水系景观为中心,生物多样性丰富。

八景及八景诗中大量重复出现的景观单体极具典型性,对地方八景认知的形成具有重要影响,成为八景核心结构形成的重要标志。如《申屠氏宗谱》:“源出水流,或溪或澳,必经浦而入江也”[22]中提及“浦”这一景观单体,在传统村落八景中出现“渔浦晚棹”“浦口松涛”二景,反映出村落外围邻近面积较大、水流速度较缓的平静水面。除“浦”之外,“墅溪春晓”“范井水源”此区域的八景及八景诗中描写“溪”“井”“澳”等水系景观单体比重也极高,反映出村落内部线状或点状水系密布,溪泉、水井、暗渠数量较多。

山峦与生物景观描写频率仅次于水系景观,传统村落外围环境中的山峦往往列如屏障、地势巍峨。因地处水陆交界处,近江平原区域往往“山容雨过青逾碧,翠嶂烟开绿更肥”,终年气候湿润,动植物活跃程度较高,八景包括有“浦口松涛”“鲲鹏欲飞”等景。此外,以寺庙为代表的建筑景观如“慈济钟声”“汉庙晨钟”在八景中出现频率较高,清代徐曰纪曾多次在荻浦八景并诗中写道“白云深处一僧归”“寺前流水涤心尘”等关于寺庙禅修等景象的存在,近江平原传统村落中佛教兴盛之况可见一斑。

3.2 丘陵区域类型

钱塘江中游流域西部为岩溶地貌,丘陵区域是流域主要的地貌类型[20]。丘陵区域类型的传统村落八景分布范围最广、数量最多,包括芦茨十景、芹川八景、上江八景、莪溪八景、窈口八景、南洲八景。各村八景中的核心景观元素为山峦景观,占比36%,水系景观次之,占比26%(表2)。可见丘陵区域面积虽广,但宜居的传统村落大多“多藉拦引山水,以滋灌溉”,聚落均临山间水系而建。

明代吴江于《芹川八景记并诗》中写道:“长夏奇峰横侧起,惊疑怪石与天齐”,丘陵区域传统村落周围的山岳海拔最为高峻,山石景资源丰富、观赏价值极高[23]。各村八景中有“石马晓峰”“银峰耸秀”二景描述“峰”景观单体的高峻宏伟,更有“盘山石壁”“狮石停云”二景描述“石”景观单体的坚硬锋利、陡峭孤绝。凭借景观优势明显的山峦景观,气象景观占比较高,并以“蒸云”“紫烟”“栖霞”描述山中水汽充足、常年云雾缭绕之景。八景中“瀑”“泉”水系景观单体出现频率较高,除此之外亦有源、涧、潭等出现,集中体现了此区域传统村落内河床比降较大、水系源短流急的重要特征。

此区域的村落八景中建筑景观比例较低,体现出乡村聚落规模较小、建筑形态质朴。但动植物景观具有典型性,如“鲤鱼上水”“灵龟献瑞”“竹坪积雪”“金鱼鼓浪”等景,通过描述山地丘陵中优越的生态环境和丰富多样的动植物资源,反映出了丘陵区域传统村落人与自然和谐相处的闲适生活野趣。

表1 近江平原传统村落八景景观元素分布及统计

表2 丘陵区域传统村落八景景观元素分布及统计

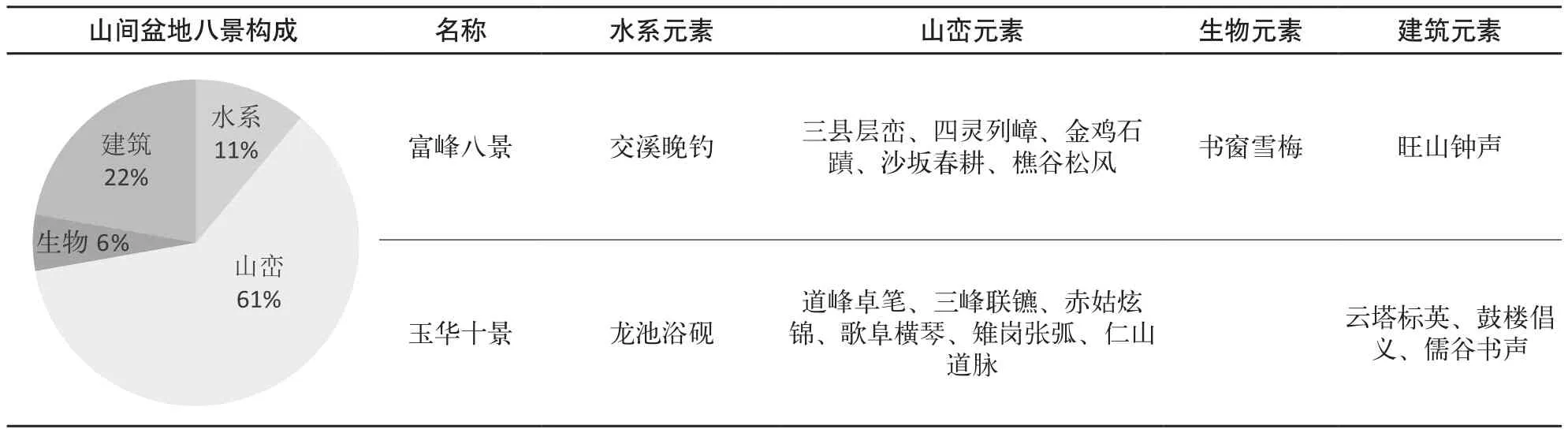

3.3 山间盆地类型

钱塘江中游沿岸以南“形成为洼地,约不过有百米突高之丘陵,起伏其间”[24],山间盆地类型传统村落主要位于近兰江水系的金衢盆地[25]以及周围一系列洼陷盆地区域内,传统村落八景包括富峰八景与玉华十景。在各村八景中,山峦景观占比61%,建筑景观次之,占比22%(表3)。由于金衢盆地自然条件优越,且海拔较高免受海平面上升袭扰,越部族原始聚落首先在此形成[25]。因而此地传统村落大多历史极为悠久,以建筑构筑为代表的人文景观繁盛。

表3 山间盆地传统村落八景景观元素分布及统计

表4 各类型传统村落八景主要分布范围、核心景观类型、核心景观单体总结

南宋诗人俞德邻曾以“山合疑无路,溪回别有天”描述山间盆地的自然地理形态,此区域两村八景中山峦多达十一景。“三峰联镳”“三县层峦”“四灵列嶂”三景用具体数字形象描述了簇拥在低陷盆地周围的数量众多、起伏绵延的山峦。正是由于这一系列丘陵的存在,才构成了江南丘陵东延半封闭红层盆地形态的典型地域特征。“谷”景观单体出现频率较高,“樵谷松风”“儒谷书声”二景突出展现了山间盆地中部低凹、四周山岗围绕的自然地貌。“腹地田亩,以塘井溪流为灌溉”,山间盆地传统村落内部溪流等线性水系数量较少、规模较小,水系景观元素出现频率较少。

“沙坂春耕”“书窗雪梅”“云塔标英”“儒谷书声”四景展现出山间盆地区域传统村落中盛行的耕读文化,“道峰卓笔”与“龙池浴砚”二景中的山水象形比喻更将这种文化的影响力体现到了极致。这种典型的中国传统村落生产方式、生活状态和人文精神,展现出经历漫长历史发展中积淀下来的相对发展完备的、闲适诗意的传统人居生态观。

4 结论与讨论

4.1 结论

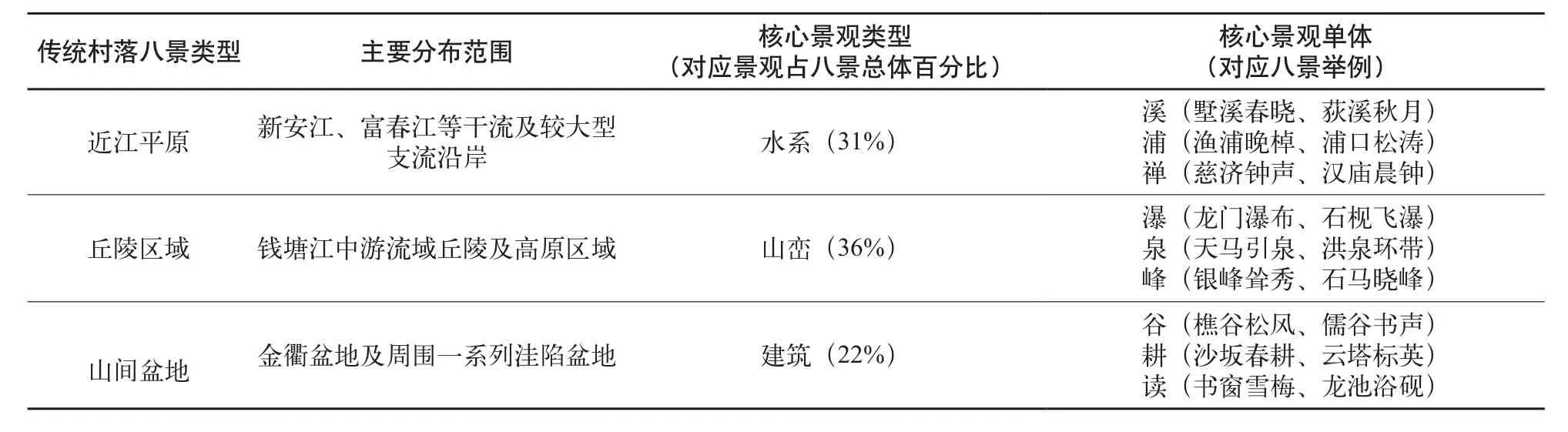

根据近江平原、丘陵区域、山间盆地这3类八景及八景诗的统计数值可知,同种类型传统村落八景显现出大量共性特征,不同类型的传统村落八景组合景观元素构成差异化明显。通过进一步剖析钱塘江中游的传统村落八景构成体系,明确了近江平原、丘陵区域、山间盆地这3类地理单元中传统村落八景文化的核心特征(表4)。

(1)近江平原类型传统村落八景:位于钱塘江中游干流及重要支流沿岸的平原河网区域,传统村落沿水而兴,贯通的水系使得文化相互交流整合,佛学文化被广泛传播。八景中气象、生物、建筑等各景观元素多结合水系分布,共同形成自然与人文高度交融的村落景观空间。

(2)丘陵区域类型传统村落八景:位于钱塘江中游流域丘陵及高原区域,地形地貌由峡谷丘陵及高山平川组成,传统村落依山而建。景观天然原生程度较高、动植物资源丰富,呈现出高山跌瀑、野趣盎然之景象。

(3)山间盆地类型传统村落八景:位于寿昌江沿岸的江南丘陵东延半封闭盆地范围内,盆地内部地势平坦开阔、溪塘纵横,山水资源优势均衡。因位于山中腹地少经战乱影响,传统村落八景发育与保存情况良好,人文景观历史悠久,建筑景观元素优势明显,耕读传家、读书进仕之风盛行。

4.2 讨论

基于区域自然地貌对八景进行分类与统计研究,有助于转译传统村落八景的核心内容,进一步探明地方八景的系统构成与特征。在今后的研究过程中,可使用新技术修复并完善地方传统村落史料数据库,运用Python等编程工具通过筛选文本关键词并进行定位,有助于更系统化、全面化地识别历史各时期的八景文化现象,为剖析地方八景在时间与空间维度的演变机制与发展特征提供历史洞察性视角,为明确传统村落文化景观保护更新的具体着力点提供支撑。