“开放式”住宅小区规划与景观设计模式探索

——以重庆两江新区龙兴国际生态新城为例

2020-11-27林立勇刘英婴刘雅静

林立勇* 刘英婴 徐 嘉 刘雅静

现行“封闭式”住宅小区开发建设模式存在人为割裂城市空间、公共环境设施难以统筹布局、容易导致破坏生态和千城一面等问题,已不能满足新时代人民对美好生活向往的需要,不符合中央城市工作会议精神。本文在分析“封闭式”住宅小区开发建设模式现存问题的基础上,通过总结重庆两江新区开展“定制建筑”开发建设试点经验,探索提出了新的“开放式”住宅小区开发建设模式的概念与特点,并以龙兴国际生态新城项目为例,对其规划与景观设计模式进行了初步研究。

住宅小区;开放式;规划与景观设计模式

2015年12月20日,习近平总书记在中央城市工作会议上发表的重要讲话中明确指出:“城市建设,要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”“城市不应该是若干封闭‘大院’和‘围墙’组成的‘围城’”“尽可能不再建设封闭的住宅小区,提升城市的通透性和微循环能力”“城市建设要以自然为美”“把好山好水好风光融入城市,使城市内部的水系、绿地同城市外围河湖、森林、耕地形成完整的生态网络”。为贯彻落实中央城市工作会议精神,落实五大新发展理念,构建舒适宜居的小街区,实现人民对美好生活的向往,切实提高城市规划建设品质,重庆两江新区自2018年5月起在部分指定区域开展了“定制建筑”开发建设试点工作,其实质是对住宅小区开发建设模式进行探索创新,即将住宅小区开发建设模式由现行的“封闭式”转向新的“开放式”,目的是通过在规划设计之初系统考虑小区整体景观环境、建筑总体布局和人车交通组织,打开围墙将原属于小区内部的环境区域开放变成城市公共的共享空间,实现城市内外空间相互连通、绿地成网成系统、产城景有机融合的目标;通过定制建造优化小区内部空间,促使城市建设主体多元化,推动形成具有地域特色的高品质社区。本文以“封闭式”住宅小区开发建设模式现存问题为导向,理论与实践相结合,在总结重庆两江新区试点创新经验的基础上,对“开放式”住宅小区开发建设模式的概念与特点、规划与景观设计模式进行初步探索。

1 “封闭式”住宅小区开发建设模式现存问题

“封闭式”小区是指有明确边界,用围墙将建筑物及其公共配套设施限制在一定地域范围内的小区类型,一般设有若干个出入口。“封闭式”小区主要经历了两个阶段,即计划经济时期大院式管理阶段和改革开放之后由市场经济主导管理阶段,目前仍然是我国城市居民主要的居住空间模式[1]。“封闭式”小区开发建设模式在增强居民安全感、保持环境卫生、方便管理等方面具有一定优点,但与此同时也造成了诸多“城市病”。

1.1 人为割裂城市空间,阻隔拥堵城市交通

现有大多数“封闭式”小区的占地面积较大,通常均在12~20 hm2,规划户数一般为2 000~3 000户,多的可达上万户。封闭的围墙简单地把小区内外强行分成两个隔绝的空间,造成市民穿行不便,大大降低了公共空间的可达性,而且由于小区内的公共场所不允许外人使用,将小区内部公共空间彻底私有化,导致本来连续的城市公共空间被切断,降低了城市空间的多样性,是造成城市公共空间活力不足的原因之一。此外,占地规模较大的“封闭式”小区人为阻断了正常的交通流线,破坏了城市公共交通网络的整体性和系统性,对城市公共交通规划布局及其顺畅运行造成了不良影响。如重庆某小区面积约50 hm2,其中一个组团的边长约2.4 km,这么大面积的地块完全封闭管理,人为拉长了过境该区域的交通绕行距离,导致局部交通流量叠加,尤其在高峰时段,当小区出入口流量较大时,极易超过道路交通负荷形成瓶颈,加剧城市交通拥堵压力。

1.2 公共环境设施布局,政府难以科学统筹

“封闭式”小区的配套设施一般遵循“谁开发、谁建设”原则,容易导致各个小区的公共服务设施布局和建设各自为政,难以统筹布局。一方面,对于城市整体空间而言,绿化空间、人行步道等无法连贯,完全变成私人空间;另一方面,各自为政的公共服务设施布局大多面积偏小且零散,无法集聚形成规模效益,导致部分公共设施的服务功能无法正常发挥或使用不便。例如,大多数小区内配建的游泳池、健身活动室等设施,经常由于使用率低但维护成本高而无法正常经营,最后导致设施关闭闲置,造成恶性循环;超市、菜市场、小学等民生类商业、教育设施,为保证邻近的多个封闭小区均能最大限度使用,通常被设置在小区边缘外侧、与城市干道相邻的地段,造成居民使用诸多不便[2]。如重庆洋河小学头塘校区,为服务东侧的3个封闭式住区,紧邻主干道布置,服务半径较大,需要通过天桥等设施才能保证学生通达的安全性。

1.3 市场主体主导开发,破坏生态千城一面

现有的“封闭式”居住小区开发建设均由市场主体即开发业主单位主导。为了追求自身经济效益最大化,开发业主单位选中的设计方案经常不尊重项目场地内的自然地形地貌,随意破坏原有的生态环境,实施挖山填湖大平场,毁坏具有特色价值的植被和名贵乔木。为了降低成本,同一小区内部的户型和单体建筑普遍采用标准化设计,简单拷贝,导致建筑风貌或以开发公司喜好为主,或迎合主流市场过于雷同,或过于彰显个性、奇奇怪怪,完全不顾项目所在城市和区域业已形成的城市风貌,导致大多数城市不是千城一面、缺乏地域特色(图1),就是互不协调、过于突兀。

2 “开放式”住宅小区开发建设模式的概念与特点

2.1 “开放式”住宅小区开发建设模式的概念

所谓“开放式”住宅小区开发建设模式,是指在建设用地出让前,由规划主管部门开展地块的概念性规划设计,明确地块开放、小组团围合、智能化管理、开放的小区环境与城市环境融为一体等原则,确定相关控制要求并纳入规划设计条件;在建设用地出让后,地块总体规划布局、景观环境和配套设施由开发建设单位统一规划建设,划定单栋建筑净用地,拟建建筑依据规划设计条件,结合购买人的需求进行个性化定制设计,由开发建设单位建造销售的一种新型开发建设模式。

1. 千城一面的“封闭式”住宅小区风貌(源自网络)

2.2 “开放式”住宅小区开发建设模式的特点

与“封闭式”住宅小区开发建设模式不同,“开放式”住宅小区开发建设模式深入贯彻了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念,有利于推进城市精细化管理、推动城市多元化发展、提升城市规划建设品质。其主要特点包括:

(1)由过去的建设用地整体地块出让转向建设用地划定建筑基地出让,核心是开放建筑周边的公共环境。

(2)建设用地地块内建筑基地位置、建筑周边的公共环境边界及控制要求,出让前由规划主管部门按照开放的小区环境与城市环境融为一体的原则,开展概念性规划设计研究确定,并纳入规划设计条件和土地招拍挂条件,土地出让后由开发建设单位统一规划建设,打造个性化的私家花园,有利于破除“千城一面”的住宅小区环境。

(3)建设用地地块内各建筑基地建设,开发建设单位既可按照现有房地产开发模式统一规划建造销售,也可依据购买人需求进行单独定制建造销售,结合业主需求彰显个性,包括户型产品、建筑风格、层高、色彩、布局及花园与房屋面积大小,具有较高的市场灵活性。

3 “开放式”住宅小区规划与景观设计模式

“开放式”住宅小区规划与景观设计模式,主要是在开发和管理过程中,摒弃了现行“封闭式”住宅小区只顾小区自身安全管理和住户内部相互关系,而与周边城市交通、公共设施、景观环境等要素互不关联的弊端,充分考虑与周边地块的有机联系,将整体地块分为公共环境区域和建筑基地设计两部分,在依山就势、尊重自然、保护地块内部特色景观设计要素的基础上,积极加强地块之间建筑整体布局、人车交通组织、公共设施布局、绿化景观环境等要素的系统性融合设计,形成有序多样的公共环境,最大限度发挥景观空间和服务设施的公共价值[3]。

3.1 公共环境区域设计模式

地块内公共环境区域的规划设计布局,应与周边的城市交通设施、广场、公园绿地街道或社区中心等公共空间有机结合。

(1)充分尊重和保护自然原始地形地貌,将好山好水好风光融入社区,避免千城一面。地块规划布局应以自然为美,小区边界原则上不设围墙,实现互通共融,营造高品质环境;建筑和道路依山就势布局,避免大填大挖,尽量保留地块内的小山、池塘、沟壑、林地、珍贵植物等景观特色要素;将规划建设的“片区级—街道级—社区级”三级城市公园体系和林荫步道系统,延伸到地块公共环境区域内部,通过公园绿地或绿道即可步行到达各个建筑基地,形成可达性强的网状绿地空间;落实“生态城市”“海绵城市”的建设要求,做到人与环境共处,景观与生态共存,保证城市生态环境体系完整。小区围墙打开后,居民关注的安全管理和环境卫生维护等问题主要结合现代化的智能管理手段予以解决。

(2)构建系统通达的人车交通网络,尽量减少对城市空间的人为割裂,缓解交通拥堵。以人为本,根据居民的活动规律,利用步行交通网络将毗邻住宅小区之间的公共服务设施、商业服务设施、公共活动广场、内部道路有机连接起来。小区内部道路建议多采用尽端式,避免城市交通进入居住区。沿城市主、次干道要形成界面连续、方便快捷、安全舒适、富有生活气息的街道空间氛围。

(3)集中统筹公共服务设施布局,尽量避免零散设置,合理区位方便居民使用。社区级公共服务中心、文化活动中心、广场、餐饮超市、菜市场、幼儿园等社区级公共服务设施,不宜以小区为单元各自为政分散布局,应以社区为单元、成规模统一集中规划布局在服务半径相对居中位置,且应位于开放共享的公共景观绿地周边和小区的主要步行出入口附近,并统筹解决好人车交通流线组织、公共停车等问题[4]。

3.2 建筑基地设计模式

“开放式”住宅小区的建筑基地,是指地块内公共环境区域外,由建筑基底外轮廓线与建筑周边所需的景观环境空间共同形成的用地范围,包括建筑基底面积和周边景观绿化面积。

(1)传承项目所在城市空间特色。“开放式”住宅小区的建筑布局应符合项目所在城市在空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的要求,尽可能留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等基因。

(2)负面清单控制和菜单引导。规划主管部门应对“开放式”住宅小区的总体建筑风格、建筑色彩等设计要素,提出负面清单控制和菜单引导要求,做到“整体和谐、多样有序”。

(3)发展绿色建筑,融入园林景观。“开放式”住宅小区开发建设单位应注重节能环保要求,积极发展星级绿色建筑,推广绿色新型材料应用,倡导绿色施工,推动新型建筑材料、智能保温技术、保温装饰一体化技术等新材料、新技术、新工艺应用。将园林景观融入到建筑设计中,成为建筑不可或缺的一部分,形成富有特色的公共活动空间[5]。

4 “开放式”住宅小区规划与景观设计案例——两江新区龙兴国际生态新城项目

4.1 区位及现状

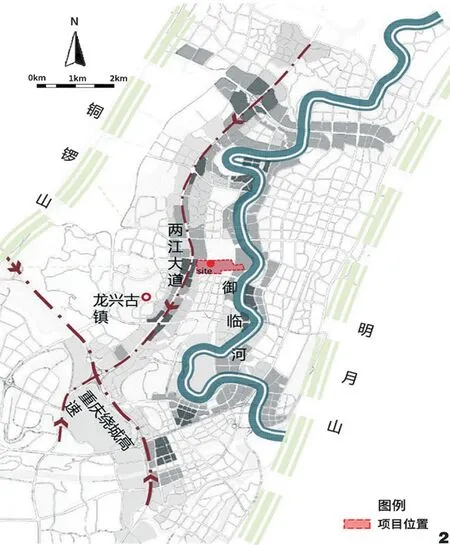

龙兴国际生态城项目位于两江新区龙盛片区,两江大道东侧,御临河西岸,紧邻公园绿地(图2)。用地性质以居住用地为主,配套有部分商业及教育配套设施用地。规划区总面积71.38 hm2,容积率以1.0为主。其中,西区开发地块面积24.79 hm2;东区开发地块面积23.5 hm2。

规划区范围内部分地块已平场,部分规划道路在建。基地地形起伏较大,高程最高海拔为276 m,最低海拔为231 m,最大高差45 m;用地较为平整,大部分坡度在5°以内,局部区域坡度较大;坡向主要为东北坡和西北坡,分级较为明显。生态城中部为在建的御龙湾公园,现状有一条自然小溪沟,平时水量较小(图3)。

2. 项目区位示意图(资料来源:重庆博建建筑规划设计有限公司龙兴国际生态新城项目组)

3. 综合现状图(资料来源:重庆博建建筑规划设计有限公司龙兴国际生态新城项目组)

4.2 公共环境区域设计

4.2.1 总体空间规划设计

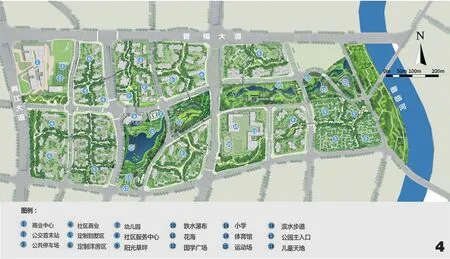

规划以御龙湾公园为东西主轴,通过各个地块相互之间自然、顺接的共享绿廊,将地块开放成为共享空间,将居住、社区服务、教育、商业等各类城市功能有机串联成绿色的生态新城,有效保护基地的生态完整性。剩余地块自然划分成39个私密的建筑基地空间,形成公园中的建筑空间肌理(图4)。建筑高度分为低层、多层和小高层3种形态,总体上高低错落有致(图5)。

4. 龙兴国际生态城修详规总体平面图

5. 龙兴国际生态城修详规总体效果图

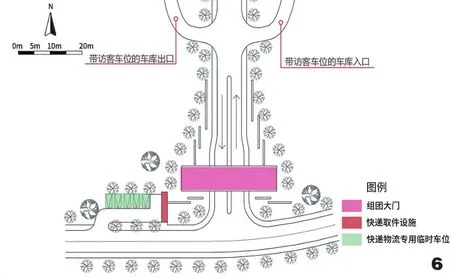

6. 带访客车库规划布局示意图

7. 绿廊慢行网络分析图

4.2.2 人车交通规划设计

车行方面,车行道依山就势,顺应自然地形等高线布局,避免出现超过1.5 m的堡坎。在每个地块出入口附近设置物流快递的专用临时停车位及快递取件设施。地下车库必须配置访客专用车位,按0.1个/100 m2标准设置。物流快递的专用临时停车位出入口应靠近地块大门一侧道路(图6)。

步行方面,地块内小组团之间的步行道根据人行规律,充分结合各个地块相互之间自然、顺接的共享绿廊进行无障碍设计。对共享绿化通廊和步行道的打开位置、打开方式、打开效果和过街方式都进行了精心设计,防止出现机械连接的假通廊,真正确保其公共开放和相互连接,满足人行、休闲、健身需要(图7)。

4.2.3 公共服务设施规划布局

将城市级商业中心和公交首末站设置在城市主干道两江大道东侧、紧邻轻轨车站的交叉口地块,便于融入城市中心体系,方便居民进出。社区级公共服务设施,主要包括社区公共服务中心、小学、幼儿园、社区级商业设施、公共停车场、体育馆、运动场、国学广场、儿童天地等,设置在相对居中的带状御龙湾公园周边,通过共享绿廊和步行道将所有公共设施有机串联(图8),方便居民就近到达使用,并保证通行安全性。

4.3 建筑基地设计

4.3.1 建筑风貌设计

明确对色彩、材质、风格、比例尺度等控制要求。色彩方面,建筑外墙(含屋顶及窗户)避免超过5种以上的色彩搭配,应采用相似色进行设计,避免颜色纯度、亮度、明度过高。材质方面,采用高品质石材、陶砖、真石漆、高级外墙涂料;避免采用釉面砖、光面石材、低品质涂料;公共建筑必须采用石材、玻璃及钢结构。屋面应采用陶瓦、水泥瓦、油毡瓦等高品质材料;避免采用釉面筒瓦、琉璃瓦、小青瓦(除纯中式传统建筑)等低品质材质。建筑风格方面,在地块内建筑风格应统一在一个风格大类之中,避免两种及以上不同的风格混搭在同一组团内;同一建筑不允许采用冲突的建筑风格混搭(图9)。另外,应避免过度夸张的尺度及比例。

4.3.2 环境景观规划设计

建筑基地内层数在5层及以上的住宅建筑设置公共绿化空间。单层设置的公共绿化空间总建筑投影面积不得小于30 m2,且不得大于100 m2,层高不宜小于6 m,须对70%及以上的建筑投影面积进行覆土绿化。公共绿化空间需与交通体合理连接,保证空间公共使用、通达、共享。公共绿化空间纳入项目统一设计、建设、验收,由开发单位负责后期维护,确保公共绿化空间景观效果(图10)。同时,依托公共绿地构建基地内完整的海绵生态系统。

通过精准的竖向设计,控制大部分雨水进入公共绿地并最终进入御龙湾公园,部分区域通过雨水花园等方式打造海绵系统节点,实现建筑布局与海绵生态相结合,景观设计与海绵生态相结合,公共空间与海绵生态相结合。

8. 已建成部分公共设施与绿廊有机串联实景图(资料来源:重庆两江新区开发投资集团有限公司)

9. 单体建筑风貌实景图(资料来源:重庆两江新区开发投资集团有限公司)

4.3.3 智能化管理设计

“开放式”住宅小区较之常规依托围墙进行物理围合的“封闭式”住宅小区,在后期安全防护方面存在较多难点。因此,“开放式”住宅小区在管理时应更多地采用现代化智能手段加强物业管理。例如,可引进全天候无死角智能监控、人脸识别、智能门禁、安防巡逻等新技术,实现社区管理的智能化,才能有效解决居民担忧的安全防护问题[6](图11、12)。

10. 已建成部分景观环境实景图(资料来源:重庆两江新区开发投资集团有限公司)

11. 智能化管理示意图(资料来源:重庆博建建筑规划设计有限公司龙兴国际生态新城项目组)

12. 私属智能安防区域示意图(资料来源:重庆博建建筑规划设计有限公司龙兴国际生态新城项目组)

5 结语

“开放式”住宅小区开发建设模式可以有效提升城市的通透性和微循环能力,解决“封闭式”住宅小区现存的主要问题,满足新时代人民对美好生活的向往需要,符合中央城市工作会议精神,但其探索创新是一个复杂的系统工程,还存在不少难点尚待进一步研究解决,特别是在建筑单体的个性化定制方面,与我国现行的房地产预售制度等相关法律法规、住宅标准化产业化政策以及大型房企内部的标准化设计要求等存在不少矛盾,现阶段大范围推行难度较大。此外,还存在建设周期延长和建设成本增加后房地产公司利润率如何保证、相关部门配套政策如何合力支持、公共环境区域开放共享后如何对权属于不同业主单位的景观绿地进行有效地日常运行维护、如何创新运用大数据智慧化管理手段加强安防管理等诸多难题,需要政府各部门在城市社会管理、土地出让、规划审批、社区管理等方面加强政策引导和支持。当前重庆两江新区的试点工作还只是初步的,只有待上述矛盾和难题在今后的实践中切实得到有效解决后,“开放式”住宅小区开发建设模式才能真正得到市场的认可和推广。