被忽視的義理

——陳垣《元西域人華化考》之英譯及其反響

2020-11-26屠含章

屠含章

提要: 本文利用陳垣《元西域人華化考》之英譯本及西方學界的相關書評,主要揭示譯者富路德對原著的改造,並勾勒此書在美國漢學界所引起的爭議。富路德不厭其煩地爲原著添加大量注釋以幫助西方讀者閲讀,卻删去了頗含義理意味的陳寅恪序。陳垣在《華化考》中展示出的史料蒐集功夫受到了評論者們的一致認可,但他的時代關懷卻不太能受到西方學者的理解與認同。尤其在美國,牟復禮與拉鐵摩爾等學者對此書批評尤多。美國學者對義理的忽視,不僅在於陳垣微言大義的筆法有些曲折,還在於他們與作者之間所存在的情感隔閡。

關鍵詞: 陳垣 《元西域人華化考》 富路德 牟復禮

《元西域人華化考》(以下簡稱《華化考》),給人的一般印象是海内外公認的名著,陳垣本人也將其視爲生平最爲得意的作品之一。此書内有陳寅恪在序中的評價——“先生是書之材料豐實、條理明辨,分析與綜合二者俱極其工力,庶幾宋賢著述之規模”,(1)陳寅恪《重刻〈元西域人華化考〉序》,《勵耘書屋叢刻》,北京師範大學出版社影印,1982年,頁7。外則有日本學者桑原騭藏在書評中的褒獎——“陳垣氏之研究方法,則超越中國學者之弊竇而爲科學的者也”。(2)[日] 桑原騭藏撰,陳彬和譯《讀陳垣氏之〈元西域人華化考〉》,《北京大學研究所國學門週刊》第1卷第6期,1925年,頁9。很長一段時間以來,這内外雙重評價奠定了《華化考》在學術界的基調,也構成了我們對於此書的基本認知。

然而,當我們將視野稍微打開,目光投向以往不那麽受到重視與關注的面相時,便會發現問題不是這麽簡單,尤其體現在對一部著作的認知上,見仁見智是常有之事。具體到《華化考》一書上,其實英譯後的此書在美國頗有爭議,並不像在域内抑或東瀛所受到的一律好評。(3)關於《華化考》的英譯本,陳智超在爲該書撰寫導讀時就有提到:“1966年,《元西域人華化考》的英譯本由錢星海和L. Carrington Goodrich翻譯、注釋,作爲《華裔學志叢書》之一,在美國洛杉磯出版,1989年又在德國再版。這時距本書首次發表的1924年已經六十五年了。它也從一個方面反映了本書長盛不衰的學術生命力。”劉迺龢等所編《陳垣年譜配圖長編》亦提及此書之英譯。2008年,陳智超將英譯本前後兩版的封面與扉頁影印,收入他整理的《陳垣〈元西域人華化考〉創作歷程——用稿本説話》之中。可惜的是,學界不僅對《華化考》的英譯本不甚注意,更没有深入研究英譯之後此書在西方漢學界造成的反響。就筆者目力所及,汪榮祖在評介陳垣的史學之時,注意到《華化考》在美國引起了關於“漢化”的爭論,但没有系統地梳理這一問題。同樣注意到此書在歐美之反響的是殷小平。她在談這個問題時,與汪榮祖一樣着眼於陳垣在《元西域人華化考》中提出的“華化”理論所引起的爭議。參見陳智超《〈元西域人華化考〉導讀》,陳垣《元西域人華化考》,上海古籍出版社,2000年,導讀頁11;劉迺龢等編《陳垣年譜配圖長編》,瀋陽,遼海出版社,2000年,頁139;汪榮祖《陳垣的史學風格》,瞿林東主編《史學理論與史學史學刊》第六卷,北京,社會科學文獻出版社,2011年,頁56—57;殷小平《再談陳垣先生與元代基督教史研究》,張榮芳、戴治國編《陳垣與嶺南: 紀念陳垣先生130週年學術研討會論文集》,北京,中國社會科學出版社,2011年,頁117—123。這一現象本身及其背後的原因值得我們進一步去探析與思考。

《華化考》的英譯本作爲《華裔學志叢書》之一於1966年在美國洛杉磯出版,翻譯此書的是美國漢學家富路德(L. Carrington Goodrich)及其助手錢星海。首先,富路德對《華化考》原著的體例與内容的改造很值得注意。再者,英譯本出版不久之後就在歐美産生了不小的反響,有不少書評出現。在歐洲,從德國、法國的書評上看,還是以贊譽爲主。但在美國,1967年,牟復禮(Frederick W. Mote)、拉鐵摩爾(Owen Lattimore)相繼發表書評,則以批評居多。《華化考》在美國學界産生的爭議,或許能夠引發我們以下幾個方面的思考。

首先,讓我們關注到中外史學交流當中的理解與誤解。爲何在中國爲人所稱道的頗含義理意味的《重刻〈華化考〉序》在美國並不受重視?爲何譯者不能理解陳垣用“華化”、“元”的特殊意涵?這些理解與誤解,又是因何而産生的呢?或許其中有中外學術社羣的差異,研究取向的不同,民族、文化觀念之間的隔膜,局内、局外人不同的視角(4)默頓(Robert K. Merton)在《科學社會學》中對於“局内人和局外人的視角”曾有過經典論述,他雖是着眼於知識社會學的角度展開,但對於我們理解美國漢學界的中國研究也不無啓發。參見[美] 默頓著,魯旭東、林聚任譯《科學社會學——理論與經驗研究》上,北京,商務印書館,2003年,頁135—190。等原因,抑或有政治的因素摻雜其中。其次,爲何此書在歐洲還是以好評爲主,卻在美國引起爭議?爲什麽歐美學界對此書都有“參考書”的評價,這是稱許,還是貶低,抑或藴含了更爲複雜的信息?這些問題或許能夠展現美國漢學界的研究轉向以及代際轉换的一個側面。再次,爲觀察陳垣的史學增添一個異域的視角,豐富我們的認識。批評與爭議往往比贊揚與稱許更能促進思考,推動研究的進一步深入。

换言之,這些看似細微的問題其實關涉到中美漢學界對於著述體例與史料闡釋等重要問題的不同取向,很值得進一步挖掘。在美國中國學頗爲興盛的當今,回顧這段歷史或許對於中外史學交流能有些許啓示。

一 學術史脈絡中的《華化考》之英譯本

翻譯《華化考》,並加以注釋,將其引介到西方學術界的是Luther Carrington Goodrich及其助手錢星海。譯者Luther Carrington Goodrich(1894—1986)的中文名是富路德,又譯傅路德。依據美國哥倫比亞大學(Columbia University)的韋慕庭(Clarence Martin Wilbur)爲富路德所撰寫的訃告,富路德誕生於傳教士家庭,出生地爲北京近郊。他在哥倫比亞大學是一位德高望重的歷史學家,曾擔任哥大中文系(後來中文系與日文系合并)的系主任長達三十年之久,並於1946—1947年擔任過美國東方學會(American Oriental Society)的主席一職。在西方漢學界具有里程碑式意義的工具書《明代名人傳》(TheDictionaryofMingBiography,1368—1644)是由他主編的。此外,他的《中華民族簡史》(AShortHistoryoftheChinesePeople)初版於1943,後成爲教科書不斷再版。(5)Wilbur, C. Martin, “Obituary: Luther Carrington Goodrich (1894-1986)”, The Journal of Asian Studies, vol. 46, no.2, 1987, p.469.

富路德著作等身,可以稱得上是美國漢學界的大家。其實,這位富路德對中國學人來説並不陌生。根據《顧頡剛日記》,富路德在1932年與1937年來到北平之時與當時的中國學人以及歐美漢學家有些交往,曾與他同席過的學者有吴文藻、洪煨蓮、施美士(Ernest K. Smith)、卜德(Derke Bodde)、魏特夫(Karl A. Wittfogel)、福開森(John C. Ferguson)等等。(6)《顧頡剛日記》,臺北,聯經出版公司,2007年,第二册,頁593,662—663;第三册,頁623,635。他的《乾隆禁書考》(TheLiteraryInquisitionofCh’ien-Lung)在1935年出版後,雷海宗、郭斌佳、洪煨蓮相繼撰寫書評。(7)見吴原元《走進他者的漢學世界: 美國的中國研究及其學術史》,上海人民出版社,2016年,頁93—95。在中國學者之中,他與胡適之間的來往最多,時間跨度也最長。從1934年他去信邀請胡適來哥倫比亞大學講學半年,(8)曹伯言整理《胡適日記全集》,臺北,聯經出版公司,2004年,第七册,頁82。1939年6月6日陪伴胡適在哥大參加畢業典禮,(9)曹伯言整理《胡適日記全集》,第七册,頁659—660。到1943年胡適爲其新作《中華民族簡史》撰寫書評予以肯定,(10)Hu Shih, “Untitled Review”, Pacific Affairs, vol. 17, no.2, 1944, p.225.再到1955年多次討論中國印書史的問題,(11)曹伯言整理《胡適日記全集》,第九册,頁136—137,152—153。二人討論的“模勒”,近年辛德勇在《中國印刷史研究》(北京,生活·讀書·新知三聯書店,2016年)的中篇“唐人模勒元白詩非雕板印刷説”里有專門的探究。二人也算是有一段不錯的學術情誼。

言歸正傳,富路德在1949年便開始着手於《華化考》的翻譯。1954年,在羅馬召開了一次紀念馬可·波羅七百年誕辰的會議,富路德在這次會議中發表了題爲“Westerners and Central Asians in Yüan China”的報告,介紹了《華化考》的主要觀點。(12)見François Aubin, “Untitled Review ”, L’Année sociologique, Troisième série, vol.18, 1967, p.364.經過長時間的努力,此書作爲《華裔學志叢書》之一於1966年出版。

爲何富路德要譯注陳垣的《華化考》?在譯序中,富路德給出的理由很簡單:“我們想到陳垣的著作部分因爲此書本身的趣味,部分則由於此書出版後所受到的贊譽。”(13)L. Carrington Goodrich, “Preface”, in Ch’en Yüan, Western and Central Asians in China Under the Mongols: Their Transformation into Chinese, transl. and annotated by Ch’ien Hsing-hai and L. Carrington Goodrich, Los Angeles, Monumenta Serica, 1966.引文爲筆者所譯。儘管如此,我們還是應當將富路德的這一學術工作放在美國漢學界的研究譜系與他本人的學術歷程當中看。筆者認爲,儘管《華化考》名義上是作爲專著被譯介的,但另一方面也帶有一定程度的史料集的性質。這一點後面還會談到。

美國中國學研究非常重視中國人物傳記的研究,從20世紀三十年代到七十年代,先後完成了《清代人物傳略: 1644—1912年》、《中華民國人物傳記辭典》與《明代人物傳》等。最早的《清代人物傳略: 1644—1912年》,由恒慕義(Arthur W. Hummel)主持,開始於1934年,費時八年,富路德也參與其中。《明代人物傳》則由富路德本人主持,從1958年就開始醖釀。(14)參見朱政惠《美國學者的中國人物傳記研究——概況、特點、背景及相關諸問題的思考》,《史學理論研究》2015年第3期。哈佛大學費正清中國研究中心與“中研院”歷史語言研究所及北京大學中國古代史研究中心三方面合作的中國歷代人物傳記資料庫(CBDB)項目,也可以看作是這一傳統到現今的延續。

從富路德本人的學術歷程來看,他所做的工作還是以學科建設爲主。他的《中華民族簡史》帶有通史性質,問世之後不久便成爲美國大學的中國歷史教科書。此外他不惜花費大量的精力翻譯、編纂文獻資料。比如,主持編纂惠及後人的工具書《明代名人傳》,以及在撰寫《乾隆朝的文字獄》時翻譯了大量與文字獄相關的檔案與記載。就富路德的治學特點而言,因他受教於20世紀二三十年代的美國,主要接受的還是傳統漢學的學術訓練。(15)參見朱東方《傅路德: 美國漢學的實踐者與引導者》,華東師範大學歷史系碩士學位論文,2013年;朱東方《美國漢學家傅路德治學特點芻議》,《文化學刊》2017年第2期。

除了以上兩點之外,此書之英譯亦應考慮歐洲漢學界的背景。上文提到富路德在1954年於羅馬召開的紀念馬可·波羅七百年誕辰的會議上發表了題爲“Westerners and Central Asians in Yüan China”的報告,介紹了《華化考》的主要觀點。不僅如此,《元西域人華化考》還是作爲《華裔學志叢書》中的一種出版的。

《華裔學志》於1935年初創,在北京的輔仁大學編纂。歷經幾度搬遷後,從1972年開始,纔選址於德國波昂和科隆附近的Sankt Augustin聖言會院區。(16)1949—1963年間,學志於日本重建編輯室。從1963年開始,學志遷至美國,成爲加州洛杉磯分校東方語文系的機構,直到1972年。《華裔學志》爲聖言會所創建,具有傳教功能,因此帶有一定的宗教色彩。一方面,“就傳教任務而言,學志的學術成果及其對中國文化的興趣,勢必對中國的知識份子及彼等對天主教教會的態度有正面的影響”,另一方面,“學志原本也是傳教士吸收中國資訊的來源,有助於他們的傳教工作”。正是因爲這一層傳教背景,就其主題而言,《華裔學志》的主要關懷向來是中外關係研究,不論是《華裔學志》中的研究,還是《華裔學志叢書》中所收專著,大多涉及中國本土宗教信仰以及外來宗教在中國的角色。(17)[德] 巴佩蘭(Barbara)著,謝慧英(Hsieh Hui-ying)譯《〈華裔學志〉及其研究所對西方漢學的貢獻》,《世界漢學》第3期,頁49—63。此文亦刊於臺灣的《漢學研究通訊》(總90期,2004年5月,頁1—22),並有附録一: 《華裔學志叢書》、《華裔選集》書目,附録二: 《華裔學志》出版品書評引言選集,附録三: 訃聞表、傳記表、書目表,附録四: 刊物簡評。此外,爲紀念《華裔學志》創刊八十週年,臺灣輔仁大學華裔學志漢學研究中心、北京外國語大學中國海外漢學研究中心、德國奧古斯丁華裔學志研究院聯合相繼主辦三場研討會。關於在北京舉辦的“《華裔學志》與西方漢學”學術研討會,可參見庫曉慧《“〈華裔學志〉與西方漢學”學術研討會綜述》,《國際漢學》2015年第3期,頁195—196。《華裔學志》在輔仁初創之時,陳垣也曾擔任執行編輯,時隔三十餘年後,他的得意之作《華化考》的英譯本能作爲《華裔學志叢書》的一種出版,也算是一段學術良緣。

二 富路德之改造: 從書名到體例

富路德的英譯本依據的是1935年的《華化考》勵耘書屋叢刻本。(18)富路德的説明,見 L. Carrington Goodrich, “Preface”, in Ch’en Yüan, Western and Central Asians in China Under the Mongols: Their Transformation into Chinese, transl. and annotated by Ch’ien Hsing-hai and L. Carrington Goodrich。值得注意的是,目前可見最早在研究中提及陳垣著作的是哈佛的蒙古學專家柯立夫(Francis Woodman Cleaves),他在介紹陳垣的《華化考》時,將此書翻譯爲“A Study of the Sinicization of People of the Western Region during the Yüan (Dynasty)”。(19)Francis Woodman Cleaves, “K’uei-k’uei or Nao Nao?”, Harvard Journal of Asiatic Studies, vol.10, no.1, 1947, p.3.與柯立夫的直譯相比,富路德的翻譯可以説是意譯。

首先,“考”被隱去,“元西域人華化”又被分别放在主標題與副標題中呈現。主標題“Western and Central Asians in China Under the Mongols”對應“元西域人”,副標題“their transformation into Chinese”對應“華化”。這樣的變化看似與柯立夫的翻譯無甚差别,實則相差甚遠。經富路德的改造,這樣的一部書,與其説是一部專著,倒不如説更像是一部人物傳記資料彙編的史料集。

其次,以“華化”對應“their transformation into Chinese”。而在正文之中,陳垣用的“華化”、“中國化”等詞都被譯爲“sinicization”,並没有作出區分。實際上,陳垣用“華化”而非“中國化”或“漢化”是有其特殊用意的。陳智超通過檢閲現存的《華化考》的提綱和初稿,發現題目中的“華化”,提綱原作“中國化”,後改爲“漢化”,至定本改爲“華化”。他在比較五種版本(初稿、油印稿、排印本、木刻本、1962年修訂本)之後,基本確定: 定本正文之中的“華化”在初稿中一律作“漢化”,而絶大部分的“漢化”是在油印稿(完成於1923年10月)中被改爲“華化”的。陳智超認爲陳垣“不曰色目人而曰西域人,不曰漢化而曰華化,以西域人與華人相對,以西化與華化相對”,其實正與他自己所點明的著書旨趣相關——“此書著於中國被人最看不起之時,又值有人主張全盤西化之日,故其言如此”。(20)陳智超《〈元西域人華化考〉導讀》,陳垣《元西域人華化考》,上海古籍出版社,導讀頁4—5,11—12。陳智超先生還注意到,陳垣應雜誌之請,抽出全書部分内容,以《元基督教徒之華學》和《十四世紀南俄人之漢文學》爲題發表在《東方雜誌》二十週年紀念號(1924年1月)、《小説月報》第七號號外,《中國文學研究》下册(1927年6月)上。可惜的是,譯者並没有注意到“漢化”與“華化”的差異,原文中與“華化”相關的多樣化的表達(比如“沾被華風”)都被譯成“sinicization”或“sinicized”。

再次,以“under the Mongols”譯“元”。富路德的譯法當然有其緣由。西方的蒙元研究始於歐陸,而歐陸對蒙元史研究的興趣最早源於成吉思汗征服戰爭對歐洲的震懾。17世紀法國出現的第一部蒙元史著作就是《古代蒙古和韃靼人的第一個皇帝偉大成吉思汗史》。18世紀以來,法國漢學家通過漢文史料的譯編和利用,爲蒙元史研究注入新的血液。但總體上説,歐陸的蒙元史研究還是將蒙古視爲相對獨立的民族實體,關注其歷史沿革與内部結構。(21)參見陳德芝《蒙元史研究導論》,南京大學出版社,2012年,頁219—220;韓儒林《元史研究之回顧與前瞻》,原載《責善》1940年第7期,後收入氏著《蒙元史與内陸亞洲史研究》,蘭州大學出版社,2012年,頁36—38。

只是,陳垣本人恐怕要對這一翻譯持反對意見。關於稱“元”還是稱“蒙古”,有一處旁證材料,或許可以幫助我們理解這兩種稱法在陳垣筆下的差異。浙江三門包賚在20世紀五十年代多有致信問學於陳垣。一次,包賚寄來《賈似道二三事》,陳垣給出的第一條修改建議就與稱“元”還是稱“蒙古”相關,兹録於下:

中華人民共和國未成立以前,各少數民族相爭之事常有,自《共同綱領》制定民族政策後,我們講歷史的,對於古代民族相爭之事,要很謹慎的來處理。大著第一、第四章説宋元交戰之事,“蒙古”二字,凡四十見,大爲刺目。蒙古爲中華人民共和國少數民族之一,我們要説宋元交戰之事,盡可説“宋人”、“元人”,何必一定要説蒙古?在編年之書如《宋元通鑑》、《續通鑑》等於宋未亡前用宋紀元,所以他引《元史》時,常常將元帝稱爲“蒙古主”,以别於宋帝,是可以的。在我們今日,則説蒙古人侵宋,何如説元人侵宋?説蒙古圍襄陽,何如説元兵圍襄陽?兹將大著中所有“蒙古”二字一律易作元朝或元人,未知尊意以爲如何?且大著中有一處用“蒙古佬”三字,更欠嚴肅。又有一處“金人”、“蒙古人”並稱,也欠妥。

不過,包賚其人“自信力甚强”,認爲這可改可不改,理由有二: 第一,“蒙古”爲“種族通稱名詞”,不含“尊賤褒貶之意”;第二,“蒙古”、“元”皆有其時間性,若在蒙古稱元之前稱其爲元,有預言之嫌。陳垣好心建議,而在包賚看來,陳垣對涉及少數民族的措辭太過拘束,其實大可不必。(22)“1954年4月4日陳垣致包賚信”與“1954年6月19日包賚致陳垣信”,陳智超編注《陳垣來往書信集》(增訂本),北京,生活·讀書·新知三聯書店,2010年,頁730,732—733。陳垣在給張立民的著作提意見時,也有類似的看法:“大著拜讀,敬佩之至,但有小小意見,謹獻其愚。文中‘蒙古’實指元朝,可否以‘元人’代之?大著用《新元史》,不用宋濂《元史》,未喻尊旨。”“1962年10月31日陳垣致張立民信”,陳智超編注《陳垣來往書信集》(增訂本),頁897。

這條材料雖然時間是在20世紀五十年代,而且陳垣在信中引據《共同綱領》立論,實則此前他就有這樣的意識。他對長子陳樂素説:“凡問題足以傷民族之感情者,不研究不〔以〕爲陋。如氏族之辨(辯),土客之爭,漢回問題種種,研究出來,於民族無補而有損者,置之可也。古人謂食肉不食馬肝,未爲不知味,亦是此意。”(23)“1946年6月23日陳垣致陳樂素信”,陳智超編注《陳垣來往書信集》(增訂本),頁1146。因此他稱“元”而不稱“蒙古”,意在言民族之合,中華之廣。

在正文的翻譯當中,富譯基本上忠實於陳垣的原著,但應當注意到他在體例上對原著的改造。首先,富路德依據的是《華化考》的勵耘書屋叢刻本,但删去了陳寅恪所撰《重刻〈元西域人華化考〉序》,增添一篇譯者序,主要説明翻譯的緣由、經過,對錢星海以及其他人的幫助之感謝。其次,譯者不厭其煩地爲原著增加頁下注,主要是解釋文中涉及的名物,説明與陳垣提到的問題相關的研究近況(其中尤以伯希和的研究爲多),亦有糾錯。再次,删去原著原有的“徵引書目”,在正文之後加上索引。

一般認爲陳寅恪所撰《重刻〈元西域人華化考〉序》是發揮《華化考》義理的重要文字。在這篇序言之中,陳寅恪嘆息清代“史學之不振”,表彰陳垣之“精思博識,吾國學者自錢曉徵以來未之有”,認爲此書“材料豐實,條理明辨,分析與綜合二者俱極其工力,庶幾宋賢著述之規模”。(24)陳寅恪《重刻〈元西域人華化考〉序》,《勵耘書屋叢刻》,頁7。國内學界討論陳垣的《華化考》,往往都會援引陳寅恪的序言,以説明陳垣的著作對於中國史學發展的意義。爲何富路德要將這一篇序言删去?對於這一問題,筆者尚未掌握充足的材料能夠解釋。對於富路德來説,翻譯並注釋《華化考》是一項很大的工程。儘管他願意耗費大量精力將文中一個又一個的地名、人名、典故等注釋清楚,但卻没有將陳寅恪這篇千餘字的短文翻譯出來。這一點令人難以理解。但是,這至少説明富路德没有看到此篇文字的意義,也並不太關心陳垣此書對於中國當時的史學界的價值。與之相比,譯介顧頡剛《古史辨·自序》的恒慕義或許更了解中國學者著作中序文一類文字的價值,儘管在英文世界中並没有與中國的“自序”相對應的體裁。他在譯文前還撰寫了一篇很長的導讀,以增進西方學者對中國當代學術發展之了解。(25)Ku Chieh-kang, The Autobiography of a Chinese Historian: Being the Preface to A Symposium on Ancient Chinese History (Ku Shih Pien), trans. and annotated by Arthur William Hummel, Leiden, Brill, 1931. 關於恒慕義譯介顧頡剛《古史辨·自序》對西方漢學轉型的意義,參見Brian Moloughney, “Arthur W. Hummel and Gu Jiegang: Translation in the Making of Modern China Studies”, Twentieth-Century China, vol.42, no.1, 2017, pp.97-109.

三 關於“宗教教派性”的觀點

牟復禮在書評當中談到《華化考》的原文以及譯文中“宗教教派性”的問題,頗值得注意:

特别奇怪的是,在發現當時的中亞人與中國人雖然私下裏是忠誠的佛教徒,但推崇儒家的政治與社會理想時,作者表現得相當驚訝(頁66—67)。譯文自始至終將“佛教”、“道教”與“儒教”(這些詞在使用的時候是可以與佛學等詞互换的)强化成“Buddhism”、“Taoism”與“Confucianism”,使之看起來是可以相互比較的各種“主義”(isms)或者宗教,爭奪同一地盤,相互之間存在排他性。但是錯誤不只是在於英文的翻譯以及英文的文化世界,問題的癥結在於陳垣的中文,在於他的基本觀念。陳垣在他的中國宗教思想研究中投射了不合理的宗教教派性的(sectarian)觀點。按照中國人的標準,特别是在元代歷史中,一個人信仰佛道,同時供職於信仰儒學的政府,這很正常。……陳垣下面這段話的判斷似乎也有問題:“苟無二三西域人之服膺孔學(the faith of the master)者搘拄其間,釋氏之徒,且欲以其道易天下,借兵威之所及,非盡變中國如印藏不止。……而孔子之道之所以能見重於元者,亦純賴有多數異教西域人(many Hsi-yü people of other religious faiths),誦其詩,讀其書,傾心而輔翼之也。”(頁66)首先我們應當注意到原文中與儒學相關的部分並没有與“faith”的意思相對應的詞語,可見譯文很大程度上强化了宗教的、教派性的觀點。(26)Frederick W. Mote, “Untitled Review”, The Journal of Asian Studies, vol. 26, no.4, 1967, pp.690-691.引文爲筆者所譯。

陳垣是否確如牟復禮所説在解讀史料時加入了自身宗教教派性的觀念?同時,譯者富路德是否如牟復禮所説又進一步强化了這種觀念呢?其實通讀全文就能發現陳垣的確將自身的宗教經驗投射到了歷史解釋當中,但他並没有犯牟復禮所談到的認爲儒釋道之間存在排他性的錯誤。實際上,陳垣所認爲的排他性只存在於基督教與儒釋道之間。富路德在翻譯的過程中基本上做到了忠實於原文,但由於他自己以宗教教派性的觀點理解中國的宗教,所以在有的地方增入了自己所認爲的儒釋道之間的排他性。

陳垣對於自己的基督教徒身分比較隱晦,學界曾經没有定論。自劉賢發表《陳垣基督教信仰考》以後,陳垣的基督教徒身分可以説已經被證實。(27)劉賢根據教會檔案、民國期刊、友人回憶等資料證明陳垣是北京缸瓦市教會的一名基督教徒,並通過梳理陳垣文字中的基督教信仰的表達,進一步確證陳垣的基督教徒身分。參見劉賢《陳垣基督教信仰考》,《史學月刊》2006年第10期,頁83—91。另外,王皓指出,儘管陳垣皈依於基督新教,但在史學研究方面卻與天主教有着更爲密切的關係。參見王皓《陳垣史學與教會因緣》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2017年總第97期,頁87—121。此外,劉賢在《陳垣與20世紀上半期中國宗教研究的現代轉變》中談到,陳垣代表了中國宗教研究的現代轉變: 視角上,從教内信徒宣教式的宗教研究轉向兼具教外視野的、客觀的、爲學術而學術的宗教研究;方法上,擺脱過去“護教闡教”的“神學”式宗教研究轉向描述性的“史學”式宗教研究;態度上,從區分優劣差等的不平等的宗教研究轉向平等的宗教研究。(28)劉賢《陳垣與20世紀上半期中國宗教研究的現代轉變》,《中國人民大學學報》2014年第3期,頁147—154。

不過,陳垣的宗教體驗還是不可避免地影響了他對史料的闡釋。他不僅在發表議論時常有信仰的自然流露,更是將自身的經歷投射到歷史的分析當中。通觀《華化考》全書,有三處論證尤爲明顯。

其一,在《儒學篇》的馬祖常部分,陳垣以“二妻”作爲馬祖常一家“背基督歸儒”的證據之一,理由是“二妻爲基督教人所大戒”。(29)蘇天爵所撰祖常弟祖謙墓碣銘與《馬文貞公墓志》分别揭示了馬潤與馬祖常父子皆有二妻。祖謙墓碣銘中説“祖謙母楊氏,生母李氏”,證明祖常之父馬潤有二妻。《馬文貞公墓志》中則直接説馬祖常“娶索氏,次怯烈氏”。見陳垣《元西域人華化考》,《勵耘書屋叢刻》,頁54。此處關於“二妻”的分析在很大程度上有陳垣自身經歷的影子。1927年當陳垣面對方豪在信中詢問其是否爲耶穌教教友時,他並没有給出明確的答案:“承詢予是否爲耶穌教教友,亦應有一問。余數月前,曾演講回回教入中國歷史,人多疑余爲回回教徒。近爲輔仁大學校長,人又疑我爲天主教徒。不知我實一宗教史研究者而已,不配稱某某教徒也。”(30)“1927年6月13日陳垣致方豪信”,陳智超編注《陳垣來往書信集》(增訂本),頁315。

對於“不配稱某某教徒”這一處很耐人尋味的表達,劉賢的分析是,陳垣未能履行一夫一妻制,(31)陳垣幼年時被過繼給三伯,兼祧兩房,因此家族依例爲他迎娶鄧照圓和吴淑媛兩位妻子。1913年,陳垣在當選國會議員後移居北京,同年,與他於廣州光華醫學院結識的徐蕙齡到京,同他一起生活。見劉迺龢等《陳垣年譜配圖長編》,頁23,62。與基督教規定相悖,因此心中有愧。當然,陳垣更願意自稱“一宗教史研究者”,或許因爲他擔心基督徒身分的表露會影響著作的學術性和客觀性。此外,陳垣之所以隱諱自己的基督徒身分,與當時的大環境也有一定的關聯,主要是在民族主義高漲的非基督教運動之後,多數中國學者都與基督教保持距離。(32)劉賢《學術與信仰: 宗教史家陳垣研究》,北京,中國社會科學出版社,2013年,頁39—42。劉賢的解釋大體上令人信服。可以作爲補充證據的是,自從陳垣離開廣東舊宅以後就再也没有回去過。即便是到了1947年母親去世,亦未回粵服孝。這一點,鄧之誠在1947年9月28日的日記中記上了一筆,對陳垣略有譏諷:“陳援庵、余遜、柴德賡來。陳新喪老母,而不服孝,何也?”(33)鄧瑞整理《鄧之誠文史札記》上,南京,鳳凰出版社,2012年,頁438。筆者推測,這種對舊式大家庭的逃避,有可能也與其宗教信仰有關。

其二,陳垣據以判斷馬祖常一家“背基督歸儒”的另一點,是馬氏家族的祭祀行爲。他認爲馬潤“率諸生祀司馬光之鬼,其悍然不守基督教律可知也。及至祖常,對於祠祭,更隨俗浮沉而無所忌,故《石田集》有《陪可用中議祠星於天寶宫詩》,其他類此者不一而足,蓋已蕩盡基督教之藩籬矣”,原因是“祀鬼亦爲基督教律所不容”。(34)陳垣《元西域人華化考》,《勵耘書屋叢刻》,頁54。

其三,在卷六《禮俗篇》第三節“西域人祠祭效華俗”中,作爲史學家的陳垣更是從幕後走向前臺,以自己及友人李和的經歷爲例,反觀元人馬祖常之“致祭於羣祀”:“年前基督教徒李和,以不肯祭關岳去官。吾在教部時,嘗值丁祭,辭不與也。”(35)陳垣《元西域人華化考》,《勵耘書屋叢刻》,頁231。陳垣辭不與丁祭,自然與其基督信仰有關。這一處的信仰表達很有意思,而以往的研究者對此不甚注意,可能是因爲現在通行的《華化考》采用的是1962年的修訂本,而陳垣在修訂舊作時將這幾句話删去了。(36)參見陳智超《〈元西域人華化考〉創作歷程——用稿本説話》上,頁25—27。除此處之外,還有《儒學篇》的“更有一事,富有宗教意味,令人神往者”,删去了“令人神往者”。抹去自身宗教信仰表達的語句,可能跟陳垣已在1959年加入中國共産黨有關係。

只是,這種依據自身宗教經驗所作出的理證顯得有些隨意,並不像他在論證其他問題時那麽嚴謹、科學。“二妻”是否爲當時景教信徒大戒?能否作爲景教信徒“背基督歸儒”的評判標準?或者説,現代的基督教教律是否可以用於分析元代之景教?再者,僅以“二妻”與祀鬼兩點,就能證明馬潤、馬祖常父子完全抛卻了景教信仰嗎?

誠然,解決這些涉及蒙元時代色目人宗教信仰與習俗等問題在筆者能力之外,但是可以確定的是,以今人的體驗作爲證據分析古人,應該是有問題的。在陳垣這裏,過去與現在似乎並無距離。其一,他有强烈的古爲今用的意識,其首要目的是論證元代色目人華化、彰顯中華文化在歷史上曾經展現出的吸引力。其二,他認爲當下的體驗是可以做到理解古人的,這種傾向在《通鑑胡注表微》中發揮到了極致。(37)參見袁一丹《易代同時與遺民擬態——北平淪陷時期知識人的倫理境遇(1937—1945)》,《文學評論》2015年第3期,頁88—89。

不過,陳垣並不如牟復禮所批評的那樣,對推崇儒家理念的佛教徒大驚小怪。比如他説:“智耀固儒而釋者,不純爲儒也。”(38)陳垣《元西域人華化考》,《勵耘書屋叢刻》,頁30。再者,在他所涉及的信仰當中,具有排他性的唯有基督教,有三個例子可以證明。其一,前文已經提到過他説馬祖常“背基督歸儒”。其二,他稱趙世延“家學儒道雜糅,而與基督實不相容”。(39)陳垣《元西域人華化考》,《勵耘書屋叢刻》,頁111。其三,當他論及由其他宗教“改奉儒教或服膺儒教”之時,(40)陳垣《元西域人華化考》,《勵耘書屋叢刻》,頁47。在他的表述中,只有基督徒是改奉“儒教”,其餘回回教徒、佛教徒、摩尼教世家則只是服膺於“儒教”。然而,不可否認的是,陳垣在《華化考》中對儒學的定位也存在一定的内在矛盾。一方面,在大多數情況下他不稱“儒教”,而言“儒學”,可見他並不認可“儒教”這種説法。同時,他也清楚儒與釋、道並不相互排斥。但另一方面,文中也有稱“儒教”的例子,比如上文所引“改奉儒教或服膺儒教”。

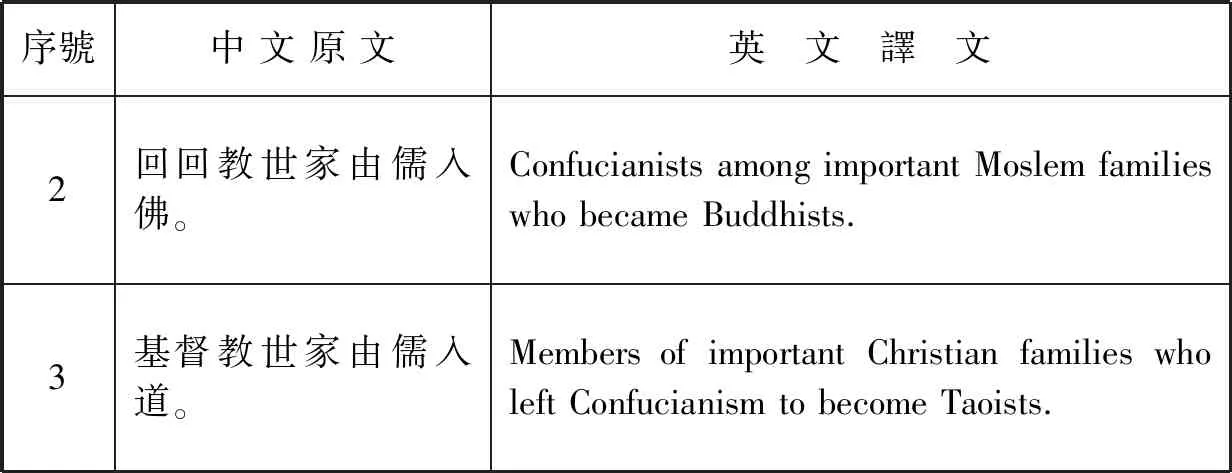

至於富路德對《華化考》文本的翻譯,確實存在牟復禮所指出的問題。牟復禮比較了下面一段譯文與中文原文(見下表中的第一列),指出“在這段話的中文原文中,並没有與‘faith’相對應的與儒學相關的原文”,因此他認爲原文中宗教教派性的觀點在譯文中被大大强化了。爲方便比較,筆者將中文原文與英文譯文摘出,列表如下(着重號與英文斜體爲筆者所加):

表 陳垣原文與富路德譯文對照表

(續表)

富路德以“the faith of the Master”翻譯“孔學”,可見他將儒學視爲宗教。而且,從他對“由儒入道”的翻譯上看,他並没有真正理解陳垣的本意。陳垣説的“由儒入佛”、“由儒入道”並不是“背儒入佛”、“背儒入道”。此處的“由”是“經由”的意思。因此儘管富路德對“由儒入佛”的翻譯大體不錯,但將“由儒入道”譯爲“left Confucianism to become Taoists”卻是有誤的。他對於中國宗教的理解,在其著作《中華民族簡史》中就有明確的表達——“佛教、儒教與道教爲中國主要的宗教”(Of China’s primary religions — Buddhism, Confucianism, and Taoism ...)。(41)Luther Carrington Goodrich, A Short History of the Chinese People, New York, Harper & Brothers, 1943, p.179.

四 觀點與體例: 《華化考》遭受的質疑

英譯本出版不久之後就在歐美産生了不小的反響,有不少書評出現。從德國漢學家傅海波(Herbert Franke)與法國漢學家Françoise Aubin、Louis Hambis的書評上看,此書在歐洲的反響還是以贊譽爲主。(42)Herbert Franke, “Untitled Review”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 30, no.3, 1967, pp.725-726; Françoise Aubin, “Untitled Review”, L’ Année sociologique, vol.18, 1967, pp.360-365; Louis Hambis, “Untitled Review”, T’oung Pao, Second Series, vol. 56, livr. 1/3, 1970, pp.193-194.Françoise Aubin説,此書對於對中國感興趣的人而言,“中國式的思維”和“中國傳統學術的方法”表現得很明顯。她表示,不論是對於漢學家,研究蒙古時代的歷史學家,研究古代突厥—蒙古人的民族學,還是對於做比較研究的學者,這本著作中提供的材料都會對他們的研究有所裨益。(43)Françoise Aubin, “Untitled Review”, p.364.同樣在法國,另一位漢學家Louis Hambis也肯定此書的參考價值。(44)Louis Hambis, “Untitled Review”, p.194.可以説,陳垣在《華化考》中展示出的竭澤而漁的史料蒐集功夫受到了西方漢學界的一致認可,即便是對陳垣批評最多的牟復禮也説:“這部著作包含了豐富的説明性的資料可供文化史家進一步挖掘與再利用。”(45)Frederick W. Mote, “Untitled Review”, p.691.然而,除此之外,此書在美國漢學界所受到的重視程度與評價並不高。

中國的讀者想來十分熟悉陳寅恪在《重刻〈華化考〉序》中對陳垣的高度評價:“先生是書之材料豐實,條理明辨,分析與綜合二者俱極其工力,庶幾宋賢著述之規模。”上文提及富路德的英譯本直接删去陳寅恪的序。不僅如此,讀書頗爲仔細的牟復禮還找出中文原版中的序,特意援引這句話,表示不敢苟同陳寅恪對《華化考》的這句溢美之詞,他認爲“對於現代讀者來説,這個標準是陳垣極度欠缺的”。(46)Frederick W. Mote, “Untitled Review”, p.690.

牟復禮以及拉鐵摩爾對《元西域人華化考》的批評主要在觀點與體例兩方面。就觀點而言,牟復禮認爲此書表現出漢族中心主義的傾向,無視漢人之西域化,而單論西域人之“漢化”(sinicize)。(47)這裏有一個翻譯的問題。上文已經提到,從陳智超先生所披露的《元西域人華化考》早期稿本來看,陳垣是經過一番斟酌的。他最後特意用“華化”而非“漢化”,“以西化與華化相對”,是爲中華文化吸引力與無窮生命力而作的辯護。然而,譯者没有注意到,自然也没有在英譯本中反映出陳垣的本意,只是用“sinicize”來翻譯“華化”。顯然,“sinicize”更近於“漢化”,也容易讓普通讀者産生“漢族中心主義”的聯想或誤解。不過,牟復禮既然看到過中文版,他的立論應該並非受到英譯本的影響,而是因其“文化局外人”的立場。拉鐵摩爾則認爲陳垣的著作主要關心融入中國儒家精英的那些外國人,而忽視那些居住在鄉村的外國人(“village” foreigners)。1969年,華裔學者楊聯陞發表書評,針對牟復禮的批評,特意維護陳垣的選題與立論:“這裏牟復禮教授似乎忽略了此書的中文標題與英文的副標題。即便陳垣教授在他的討論中有一些漢族中心論,我仍然認爲没有必要期待(作者作出“西域人華化”)與‘華人行爲野蠻化’的全面對比。比如(華人)采用蒙古名這樣的例子,就算用來説明中亞文化對華人的影響也並不合適。毋庸贅言,博學的作者不可能不熟悉這些現象。”(48)Lien-sheng Yang, “Untitled Review”, Journal of the American Oriental Society, vol. 89, no.2, 1969, p.425. 括號中的文字爲筆者所加,以便讀者理解文意。也就是説,他認爲陳垣自然心知肚明與西域人之華化相對的另一歷史潮流,亦即華人也受到了西域人的影響,但他在限定題目的時候已將這一潮流排除在他的敍述之外。直到何炳棣在20世紀九十年代回應羅友枝(Evelyn Rawski)對其“漢化”觀點的批評時,還引用《華化考》中的研究作爲立論的依據。(49)何炳棣與羅友枝在觀點上的對立,被稱爲“新清史”論爭,由此引發諸多命題的討論。這場論戰起源於何炳棣1967年發表的《論清代在中國歷史上的重要性》(“The Significance of the Ch’ing period in Chinese History”)。何氏認爲清代是中國歷史上征服最成功的朝代,並提出其成功的關鍵在於采取了漢化政策。1996年,羅友枝針對何炳棣的“漢化”觀點,從滿洲中心的歷史觀出發,强調清朝統治者自身的滿洲認同,力圖説明“清帝國”是一個超越了“中國”的帝國,呼籲重新審視清史。何炳棣隨即撰文回應,捍衛“漢化”的觀點。參見劉鳳雲“序言”,劉鳳雲、劉文鵬編《清朝的國家認同——“新清史”的研究與爭鳴》,北京,中國人民大學出版社,2010年,頁3—4。

不難看出,民族主義的情緒主導了陳垣的選題,但促使他鈎沉西域人華化的並非由於他有大漢族民族主義的觀念,而是因其痛心於中華文化在西方文化占領上風的時代環境所遭受的過分質疑與抨擊。這也是爲何他在《華化考》中贊美歷史上中華文化的魅力、吸引力與包容力。這一點引起了楊聯陞的理解之同情,而在數十年之後,何炳棣又引陳垣爲同道。這不是巧合,而是因爲,在史家的職業身分之外,作爲華人所共有的對中華文化的情感對史家的立場産生了作用。另一方面,亦可見《華化考》所提出的命題在西方漢學界,尤其是20世紀下半葉的美國學界所産生的反響相當深遠,相關爭論從未停息。

至於拉鐵摩爾批評的此書之太過精英主義,而不關注多數的普通人。其實早在《華化考》英譯本出版之前,司義律(Henry Serruys)也提出了類似的問題,並認爲儘管此書囊括資料豐富,仍不能證明“元代的非中國人多數業已華化”,因爲“與未華化者相比,那些習漢語、寫漢字,或者因某種技能而爲人所知者受到更多注意”。(50)Henry Serruys, “Remains of Mongol Customs in China During the Early Ming Period”, Monumenta Serica, vol. 16, no.1/2, 1957, p.138.也許從邏輯上看這樣的批評大體不錯,不過從史學實踐的角度來看,由於史料的局限,研究元代普通的西域人恐怕並非易事。(51)汪榮祖也表示司義律的批評“並非無的放矢”,但“事實上,其他不受注意的,成千上萬的色目人,包括士兵、商人、官吏、書記、舌人、教師、僧侣、探險家等人並無記録,也就無從論述”。汪榮祖《陳垣的史學風格》,頁57。因此何炳棣在援引陳垣之時還特意加上“精英”的限定,表示陳垣研究的是西域人中“精英人羣之華化”(elite sinicization)。(52)Ping-Ti Ho, “A Rebuttal of Evelyn Rawski’s ‘Reenvisioning the Qing’”, The Journal of Asian Studies, vol. 57, no.1, 1998, p.139.

從美國的史學發展看,拉鐵摩爾的批評在西方是很習以爲常的維度。20世紀初,魯濱遜倡導“新史學”,反對精英主義史學,他的主張在美國産生了巨大的影響。而在中國,何炳松早於1922年就翻譯了魯濱遜的《新史學》,但這種爲大衆寫史、重視普通人的思維方式並没有對主流史家造成衝擊,同行中更没有以此作爲學術著作的評價標準。直到1949年後馬克思主義史學成爲主流,面向羣衆的觀念纔以政治的力量衝擊到大多數的史家。陳垣也不例外,他在1949年後受到馬克思主義史學的洗禮,開始對舊著中“士大夫的臭架子”有所反思。他在給柴德賡的信上感嘆《表微》“資産階級氣味甚深,時時流露士大夫的臭架子,與無産階級相距很遠”。(53)“1958年3月31日陳垣致柴德賡信”,陳智超編注《陳垣來往書信集》(增訂本),頁595。

就體例而言,牟復禮對陳垣的材料安排方式——將部分人物的經歷分散到了不同的章節之下——有些牢騷。(54)Frederick W. Mote, “Untitled Review”, p.691.拉鐵摩爾則批評道,陳垣書中對於歷史進程中此消彼長的發展趨勢采取了一種簡單化的“掌故式的處理方式”(anecdotal treatment),而這並不符合現代的學術規範。(55)Owen Lattimore, “Untitled Review”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, no.3/4, 1967, p.178.

牟復禮對此書體例的批判是可以理解的,因爲他把這本書當作材料書來看,認爲此書所提供的史料有再利用的價值。不過,《華化考》全書的著述形式還是對傳記體有所改造的,可以説,陳垣結合了現代學術對於概念的界定與傳統著述中傳記體的寫法。陳智超依據對陳垣初稿中提綱部分的爬梳,推測陳垣在構思《華化考》時,曾有兩種方案: 一是以“人”爲綱,即以一個個“華化”的“西域人”爲綱,分述他們“華化”的表現;另一種是以“華化”的内容爲綱,確定華化的内涵與外延,如學術、宗教、美術等等,然後分述在這些方面有所表現的西域人。(56)陳智超《〈元西域人華化考〉創作歷程——用稿本説話》上,頁7。陳垣選定了第二種方案。

倘若陳垣選擇第一種方案(以“人”爲綱)進行編排、寫作的話,那麽他的著作將成爲一部以“人”爲綱的傳記合集,對於希望“進一步挖掘與再利用”此書資料的西方研究者而言,使用起來將更爲方便。只是,陳垣在選題的階段已有限定,專論西域人之“華化”,因此以“華化”的内容爲綱更有利於彰顯論點。

引起拉鐵摩爾批評的則可能是陳垣所采用的“大段引文”的寫作方式。對於歷史進程的發展趨勢的描述是20世紀歷史學科學化的體現之一,在這種史學觀念的指導之下,歷史就如同自然科學的研究對象一般有規律可循,因此歷史學家能夠探尋歷史發展的規律,並做出準確的因果分析,而這與陳垣所采取的以“大段引文”呈現歷史事實的書寫方式截然不同。“掌故式的處理方式”並非是簡單化的,而是將事理“見之於行事”。(57)“見之於行事”出自司馬遷《史記·太史公自序》中的“我欲載之空言,不如見之於行事之深切著明也”,《史記》卷一三〇,北京,中華書局,1982年,頁3297。有關言事與言事理的思考,參見羅志田《見之於行事: 中國近代史研究的可能走向》,《歷史研究》2002年第1期,頁22—40。在這樣的歷史敍述中,史料並不會因爲歷史學家的論述而處於從屬的位置。

陳垣在點評中國佛教史籍《禪林僧寶傳》時,談到兩種記事體裁之不同:“一則類聚衆文,裁剪而成傳,其作用爲物理的”,“此史家之法也”;“一則熔化衆説,陶鑄以成文,其作用爲化學的”,“此文家之法也”。(58)陳垣《中國佛教史籍概論》,北京,中華書局,1962年,頁135—136。在這裏,他將西方自然科學的方法與文史兩家處理材料的不同方式相勾連,聽來頗有新意。就陳垣而言,他自然傾向於史家之法。

其實,“大段引文”的書寫方式在民國史家之中頗爲普遍,不僅陳垣如此,陳寅恪、柳詒徵、錢穆皆如此。這種引用多於發揮的書寫方式可以追溯到孔子的“述而不作”,不僅對於延續活的傳統發揮了一定的作用,而且對於史學而言,建立新文本與舊文本之間的“文本互涉”(Intertextuality)的關係,能夠增强新文本的權威性,尤其是没有經過加工的引文更具真實感。(59)Brian Moloughney, “Derivation, Intertextuality and Authority: Narrative and the Problem of Historical Coherence”, East Asian History, no.23, 2002, pp.129-148.簡言之,這種書寫方式兼具科學性與藝術性,能夠傳達“思想與感情的深邃和完整”。(60)張元《大段引文——陳援庵史學書寫形式的一項選擇》,陳勇、謝維揚主編《中國傳統學術的近代轉型》,上海人民出版社,2011年,頁320—332。

小 結

爲什麽陳垣寄托在《華化考》之中的微言大義(或者説他的時代關懷)受到美國漢學家的忽視,而其觀點甚至受到嚴厲的指摘呢?

首先,從富路德到拉鐵摩爾、牟復禮對此書的關注點以及評價的不同,顯示出美國漢學界的研究路徑所發生的從欣賞到研究的轉向。大體而言,他們從興趣的追尋、文本的細緻研讀,轉而更重視問題的探索,因此對中國學者的著作從嘗試讀懂、理解的態度轉爲評判、批判的立場。儘管富路德對於《華化考》的理解也有個别並不準確之處,但他花費了大量的精力譯注此書,想必閲讀得相當仔細。但到了拉鐵摩爾、牟復禮等漢學家,他們的態度就變得有些許傲慢,評判多於理解。

其次,這與“華化”的概念不能被充分理解有關。“華化”是陳垣自己創造的概念,容易被理解成“漢化”,但究其實質,二者之間有着重要的差異。因爲與“漢化”相對的是“蠻化”,而與“華化”相對的是“西化”。這一點陳垣所賦予史學研究的現實關懷是牟復禮與拉鐵摩爾等批評者所没有理解的。他們在評價時帶有一種“文化局外人”的心態與立場,所以不能對陳垣藴含於著述中的對中華文化的感情“心有戚戚焉”。牟復禮在回憶録中自稱以“文化上的局外人”的視角觀察20世紀中國史學的發展。從行文上看,他花費了大量的筆墨敍述顧頡剛與古史辨運動對中國現代史學發展的貢獻,顯然他更欣賞疑古派對傳統的懷疑與批判的態度,至於柳詒徵、錢穆等人對顧頡剛的批評,他則認爲不夠有力。(61)見Frederick W. Mote, China and the Vocation of History in the Twentieth Century: A Personal Memoir, Princeton University Press, 2010, pp.87-106, 124-131.關注中國的亞洲内陸邊疆的拉鐵摩爾對於中國歷史與文化的理解自然偏重於邊疆因素,而對中華文化的意義有一些輕視與低估。

理解的錯位不僅在於作者所使用的“微言大義”的春秋筆法有些曲折,還在於作者與批評者之間時間與空間的區隔以及心靈的隔膜。值得注意的是,即便是中國本土的學者,也未必能體會陳垣用“華化”而非“漢化”的深意。比如,顧頡剛在《當代中國史學》中評論陳垣的研究時亦稱“漢化”:“《元西域人華化考》考證回回、畏吾兒、波斯、印度的回教徒、耶教徒、摩尼教徒漢化的狀況,彌爲精博。”(62)見顧頡剛《當代中國史學》,上海古籍出版社,2006年,頁111。相較而言,身居海外的楊聯陞與何炳棣或許更能仔細體會陳垣在構思與寫作時的心情,可見局内與局外的差異更多是立場、心靈與情感上的。