第10讲 亲自然活动中的随机生成教育

2020-11-25张珊珊,孟卫平

系列讲座:且谈幼儿在亲自然中的玩与学

特邀主持人:王莉

亲自然活动中,蕴含了诸多未知、无法预见的教育时机,一个有智慧的教师要随时准备为环境的变化、事件的发生提供鹰架支持,让随机教育成为幼儿学习与发展的驱动力。

“生成”表示某种事物或现象发生和发展的动态过程,与“预设”相对应,具有复杂性、动态性、情境性和偶发性。亲自然活动中的随机生成教育意味着它不是教师预先计划好的活动,而是师幼亲自然活动中,教师追随幼儿的兴趣、尊崇幼儿的自然天性、理解幼儿的需要,根据教育现场当下的具体情况不断调整、生成,以促进幼儿更加有效学习的动态发展过程。从某种意义上说,生成教育就好像光和影的游戏一样:自然而然,但又充满了偶然和变化。

如何从幼儿的兴趣中引发教育活动?如何让幼儿通过生成教育获得持续发展?要解决这些问题,教师需要让自己的手和嘴慢下来、静下来,脑子转起来,支持幼儿在亲自然活动中的探索,观察幼儿的行为,理解行为背后的动机;倾听、支持,陪伴幼儿的成长,促进幼儿有意义学习的发生。

让我们来看一个案例:

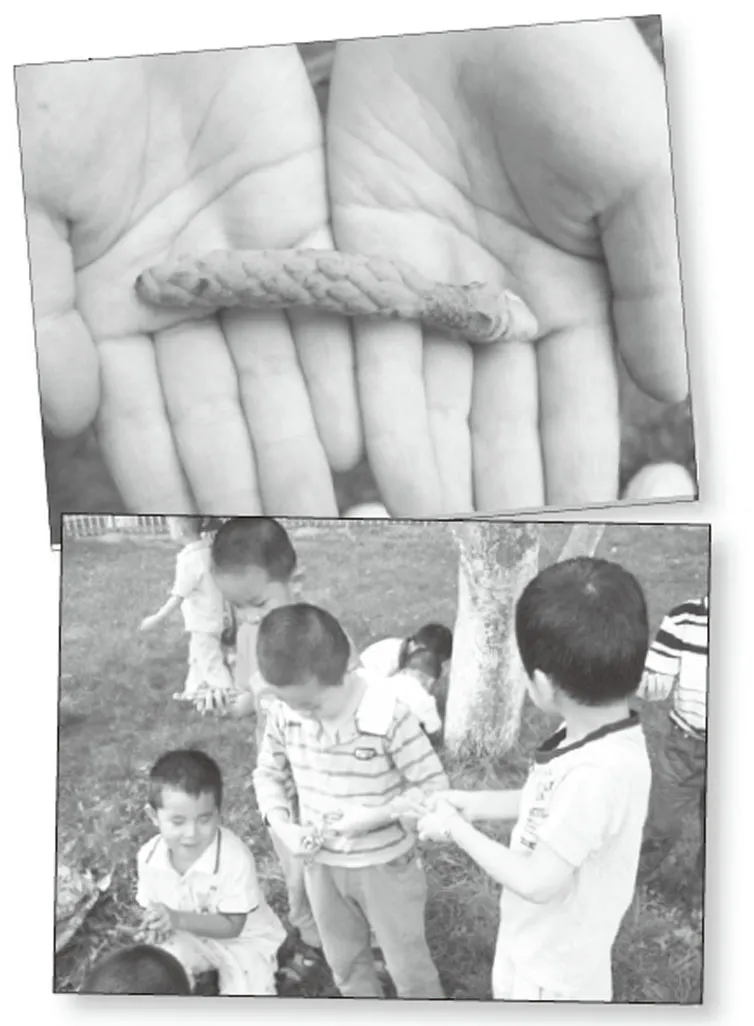

一次亲自然活动中,孟老师预设的活动是让孩子们在草坪上模仿小动物,一名幼儿在模仿兔子奔跑时突然发现地上有很多果实,就呼朋唤友:“快来看,这里有许多果果!”,小朋友一下就好奇围拢了过来。孟老师发现孩子们对掉落在草地上的果实如此感兴趣,就随机生成了“捡果果”的活动——“我们来一场捡果果比赛吧,看谁捡的多!”孩子们迅速地都去捡果果了,每个人都想捡的更多,可是孩子们手里拿不下了,有人就喊:“老师,我拿不下了!”——问题出现了——于是,孟老师提出:“想个办法装起来!”看看孩子们采用了哪些办法,有的把果实装在裤兜里,有的塞在裙子边里,还有的把自己的衣服边卷起来。

到底谁捡的多呢?孩子们争先恐后的说“我捡的多!”“我捡的多”,听到了孩子们的争执,老师没有直接给出结论,而是反问孩子们:有什么办法知道谁捡的多呢?

“我们可以数一数!” 孩子们就开始数自己的胜利果实了——有自己数的,也有合作数的,其中一个幼儿每次数到49的时候总是又回到了40——幼儿的个体差异显现出来,在同伴的帮助和老师的个别辅导下,这个幼儿终于弄清楚了自己捡的数量。

在这个案例中,一个孩子的偶然发现引起了大多数孩子的好奇与兴趣,教师没有打断他们,没有要求他们必须按之前的游戏计划进行,而是敏感地捕捉到了当下的教育契机,随机生成了“捡果果、数果果”的活动。这个随机生成的活动,呼应了孩子们的兴趣,孩子们专注又投入。同时以老师对幼儿年龄特点、已有经验、个体差异的了解和把握,用几个关键性的提问和引导,延续了幼儿兴趣,拓展了活动深度,既有个体的学习又有同伴互助,数学领域的学习在生活中以游戏的形式自然而然的展开了——这就是随机生成的魅力。

再来看一个案例:

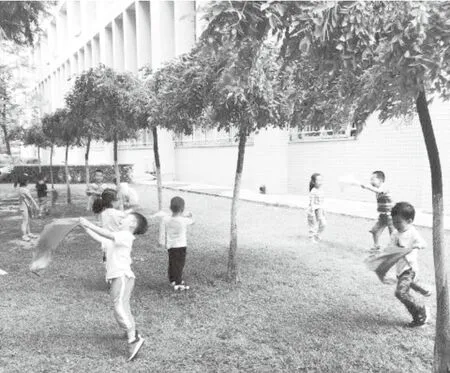

一天,老师带孩子们到操场玩儿“影子”游戏,突然刮起了风,太阳也藏了起来,在老师带孩子们回教室的途中,一个男孩子指着女孩子的头发说道,“快看,风把她的头发吹的乱七八糟,我看到风了!”又一个孩子说到,“风在这里,把树枝吹的哗啦啦响!”孩子们开始自发的玩儿起了找风的游戏。于是老师引导大家,还有什么办法可以找到风?有的孩子提到了可以借助工具。

老师让大家回到教室找找看,有什么工具可以更好的找到风。孩子们在教室区域里找来了纸,水袖、塑料袋、纱巾、风车等工具,再次来到大楼通道旁,孩子们看着纱巾、塑料袋随风飞舞,风车飞速旋转,开心的不得了,兴奋的大叫“我找到风了,我找到的风很大,我在和风做游戏!”。

风是自然现象中再平常不过的现象,随时都可能发生。上面的案例中,突如其来的大风天气引发了孩子们的找风、捕风的一系列探究,孩子们追寻着自己的疑问,像“科学家”一样多通道地去探索和揭秘风的秘密,教师则最大限度地去支持幼儿获取相关经验的需要,为幼儿提供了各种探究工具,并发掘、利用家长资源,引导幼儿主动建构和丰富自己的探究体验,幼儿、教师和家长共同开展了一场奇妙的“风的自然探究之旅”。

孩子们天生就是会和自然互动的,他们了解自然、研究自然、敬畏自然,当他们在自然中尽情游戏的时候,当他们的心灵和大自然在一起时,他们是开放的、自由的、放松的。我们发现,在自然中,孩子们就能展开自主、自发的学习……幼儿在大自然中打开了所有的感官,用自己的方式与节奏自然地感受着、体验着、学习着、生长着,每一个活动的生成、发展、结束、延伸都是幼儿和教师双方的智慧的碰撞,思维的交流,共同的建构,教师们需要做的则是倾听、接纳、认同与共同体验。

当然,生成并不意味着完全不需要预设和计划。只是这种计划不是对活动的具体目标与程序的规划,而是更具弹性、过程性和开放性,包容更多的可能性。对于教师而言,在亲自然活动中我们需要思考问题是:我们对外界环境的变化是否像孩子一样敏感;我们是否愿意逐渐收起对幼儿厚重的控制;我们是否能够做到“心中有目标,眼中有孩子,处处有教育”;我们是否有适合幼儿学习的知识结构;我们是否如孩子般热爱生活,拥有一对带着想象的翅膀;我们是否能够看见幼儿,倾听来自幼儿的声音,捕捉他们的兴趣所在,并及时给予适宜的回应和反馈?——这也是值得我们进一步思考和探讨的问题。