刷屏文化:弹幕社群的“同时性”与“想象的共同体”

——以网络动画片《那年那兔那些事儿》的弹幕文本为例

2020-11-25张玲玲朱旭光栗青生

张玲玲 朱旭光 栗青生

作为一种网络互动媒介,弹幕已经形成一套独特话语体系。既有研究关注作为评论的普通弹幕,最接近弹幕原初含义的刷屏弹幕(即大量相同评论)则研究者较少。在发布静态文字评论的论坛,刷屏因重复无意义的内容而被视为恶意行为,而在视频中,弹幕刷屏是青年网络社群表达情感共鸣的方式,也是一种新型集体意义生产方式。那么,作为一种互动媒介,刷屏弹幕在互联时空中培育社群集体认同的核心机制是什么?本文借用尼迪克特·安德森的“想象的共同体”理论,管窥刷屏弹幕的“同时性”社会时间建构与社群身份认同。

一、研究现状与研究问题

(一)被忽视的刷屏:弹幕的概念迁延与网络互动文化

弹幕又称覆盖式评论,视频播放时,评论自右至左掠过屏幕,使观众感觉像无数子弹飞过。弹幕一词的沿用路径为“炮兵战术或军事用语→弹幕射击游戏→视频网站”,最早来自于日本视频网站niconico上一则人气较高的视频《粉雪》(现已被删除),视频上大量相同评论覆盖整个屏幕的景象被niconico网友形象地称为“弹幕”,因此,niconico网站被认定为弹幕一词的发源地。[1]传入中国后,弹幕的语义和用法产生变化,不论评论数量多少,只要符合流动性、覆盖性(overlaid comment)的特征,都统称为弹幕。[2]这种误读使中文弹幕与其原初含义大相径庭,指代“大量相同评论”还需辅以“刷屏”二字,是为刷屏弹幕。在哔哩哔哩网站(www.bilibili.com,下文简称B站),“弹幕礼仪”鼓励用户发送“符合视频气氛的弹幕”“注意气氛,并看场合说话”,单一用户恶意在短时间内发送过多相同弹幕是被禁止的,而多个用户发送相同的弹幕则是被鼓励的,被视为“共同的情感表达,不属于恶意刷屏。”[3]

既有研究并未将刷屏弹幕与普通的“覆盖式评论”做区分,较为关注弹幕文本的类型化区分,及其与视频文本之间的关系。根据两者之间的关联,弹幕大致被分为基于视频文本的弹幕、游离于视频文本的闲聊式弹幕、无文字的效果型弹幕。[4]在视频观看过程中,弹幕评论的密度与视频内容的重要程度、趣味程度显著相关。[5]受众对不同类型角色的态度存在显著差异,态度倾向越积极弹幕评论长度越长。[6]弹幕是对元叙事的颠覆,它与元叙事是“并行不同层的世界”,在作为表层非叙事的弹幕面前,内层元叙事失去首要地位,用户挪用元叙事建构随时调用的资料库;通过内容和评论之间时空关系的重置,弹幕颠覆了作者和观者之间的等级权力结构,用户对在线空间的挪用与时间顺序的重构使得被隐匿的东西清晰可见。[7]弹幕是日本青年亚文化对中国青年亚文化的一次“定向衍射”,它能够超越时空限制,构建出一种奇妙的共时性的关系,形成一种虚拟的部落式观影氛围,这种气氛经过强化,可以演变成一种“狂欢”。[4]

毋庸置疑,弹幕刷屏文化的根基是粉丝社群。它既是用户对视频文本的阐释,亦在观者眼中作为叠加于主文本之上的副文本。既有研究大体将弹幕视为评论文本,偏重于考察副文本与主文本之间的关系,只有少数研究关注其中的权力关系。由于弹幕无论数量多寡均被视为均质化的存在,作为一种集体意义生产方式的刷屏文化未被独立看待。

(二)从纸媒到网络:“同时性”与“想象的共同体”建构

弹幕是副文本,也是用户个体嵌入集群并获得在场感的媒介,其社会性维度被观者之间多重关系所建构。在“积极受众论”视野中,用户权力被视为天然平等,但刷屏文化却昭示着均质化权力分配并不存在,基于想象关系的集体权力才是意义生产的主导,“想象的共同体”成为主要的理论维度。谨慎反思弹幕是否构成真正意义上的共同体,则需回溯至其概念本身。“共同体”由德国学者滕尼斯提出,他认为人与人通过相互结合所形成的“现实的和有机的生命”就是共同体。[8]随着概念的迁延,共同体已成为外延更为宽泛的概念,在传统意义上的共同体渐呈衰落态势时,互联网为小共同体与多元共同体的创建提供了新渠道。胡百精认为,共同体的演进大抵呈现出从家元共同体提供认同和“自然秩序”,到族群共同体许诺共识和“创制秩序”,再到互联网以其技术逻辑、核心价值和多元语境重构功能确立承认原则和构建多样共生的生态秩序。[9]

互联网为小共同体的衍生提供了土壤,而其长期建构机制则是通过网络社群的“同时性”社会时间来实现的。想象的联结(the imagined linkage)有两个来源:同时性与人们对其他人的想象。[10]厘清“同时性”的媒介建构机制是讨论“想象的共同体”的基本前提。在时空社会学领域,“同时性”最早与国家统治的空间扩张捆在一起,后来又与市场经济扩张联系在一起,最后与技术扩散相结合。在世界范围内,“同时性”成为一种假想的时间感,根据这种时间感,个体能够同时处于任何地方,并参与别处发生的任何事情。[11]在安德森“想象的共同体”理论中,“同时性”与仪式联系在一起,“单日的畅销书”报纸将互不相关新闻通过日期联系在一起,其极易过时的特征创造了一种同时消费的想象与共同身份的群众仪式,“报纸的读者们在看到和他自己那份一模一样的报纸也同样在地铁、理发厅,或者邻居处被消费时,更是持续地确信那个想象的世界就植根于日常生活中,清晰可见。……印刷资本主义使得迅速增加的越来越多的人得以用深刻的新方式对他们自身进行思考,并将他们自身与他人关联起来。”[12](32-33)安德森的论述观照了“同时性”的个体性基础,“同时性”建立在个体的知觉模式与具体社会情境之中,表现了人们对于社会时间的想象,以及个体藉此理解自我与他人关系的方式,为我们理解弹幕媒介的观众想象提供了线索。吕鹏、徐凡贾注意到弹幕媒介的社会性基础,提出“想象的确定性”是弹幕视频与电视节目的不同之处,电视的“流散仪式”很大程度上依靠的是受众的想象,而想象因不可观察所带来的不确定性只有同时在场观看节目的家人才能弥补,弹幕替代同时在场的家人弥补了想象的不确定性。[13]在互联网时空中,身处不同时空的个体通过网络界面的“同时性”建立想象的联系,在观看过程中,弹幕跟随线性的视频叙事自右至左飞逝而过,人们感受“同时性”的时间单位从报纸的“单日作废”缩短为“转瞬即逝”,观众想象着“此时此刻”自己与他人共同在场,观看着同样的故事。这种集体想象建构了与报纸、电视等大众媒介完全不同的“同时性”社会经验。

基于网络视频播放界面与互动弹幕的集体想象,观众重新建构了社会时间与心灵空间。针对视听文本,电影理论家巴拉兹提出三种时间:“首先是放映时间(影片延续时间),其次是剧情展示的时间(影片故事叙述的时间)和观看时间(观众本能的产生印象的延续时间)。”[14]网络视频是线性视听文本,故事被放置于有限的放映时间之中,在终有尽头的故事播放轴上,刷屏弹幕帮助观众集体对抗有限的放映时间,延长心理维度的观看时间,进而实现对于“同时性”社会时间的重构,实现“我们在一起”的感觉。

(三)集体意义生产:动画片《那年那兔那些事儿》的家国叙事与弹幕社群

B站国产动画片《那年那兔那些事儿》(下文简称《那兔》)是一部通过虚构故事演绎中国近代史的系列动画片,《那兔》将国家化为卡通角色演绎近代历史,讲述“兔子”(中国)对抗“鹰酱”(美国),最终带领种花家(谐音“中华”)崛起的故事。《那兔》的故事涉及军事、历史、政治方面的背景知识,以及漫画版《那兔》迷群早以耳熟能详的桥段,这对大部分观众构筑了一道具有封闭性的“次元壁”。不过,《那兔》弹幕呈现出某种程度的开放性,它通过对于元叙事的阐释与补充,邀请观众进入语境并成为观看群体的一部分。林品认为,《那兔》实现了ACG文化与民族主义的接合,“通过这种双重的拟人化手法,作为个人主体的‘我’与作为国家主体的‘我兔’,经由直观的视觉形象建立了直接的身份同一性”。[15]在《那兔》的刷屏弹幕中,这种“身份同一性”是通过弹幕与叙事的叠加共同实现的,如刷屏弹幕“每一只兔子都有一个大国梦”来自于主角兔子的一句台词,观众通过刷屏的视觉呈现唤醒民族情感,确认个人身份与国家想象之间的联系。就《那兔》的个案而言,刷屏弹幕景观建立在对屏幕完整性的破坏之上,但其所建构的集体意义生产秩序却并不会打破主文本的叙事流畅性,反而起到了点燃观众情绪的作用。《那兔》的刷屏弹幕提供了一套较为完整的话语样本,通过观察这套流动的衍生文本,可窥见弹幕社群内部所存在的多种价值维度,及其试图超越粉丝圈层的集体意义生产机制。

刷屏弹幕集中体现了想象的社群性。通过对《那兔》刷屏弹幕的内容分析,本文试图回答以下问题:作为一种评论文本,刷屏弹幕所蕴含的价值维度如何重构想象的社会关系?基于新的“同时性”,刷屏弹幕所构筑的“想象的共同体”呈现哪些关键的文化特征?

二、研究方法与设计

(一)样本与抽样方法

本文通过网页浏览器获取源代码,从中提取《那兔》53集动画片(含《番外篇》)所有弹幕文本,所形成的文本库共包含73500条弹幕文本。本文的抽样方法为立意抽样,所抽取的样本为短时间内同时出现的、较为密集的相同弹幕,取样标准为单次刷屏20条及以上的弹幕。B站单个视频的弹幕总数量有上限,长度10分钟以内弹幕上限为1000个,15分钟以内的上限为3000个,《那兔》单集视频长度在10—15分钟,所以其单集弹幕总量在1000—3000个之间。在视觉上,20个相同弹幕同时出现足以组成一次明显的刷屏效果,为同时保证单集样本数量与本研究的总样本量,所以将取样标准定为20个,最终从文本库中获得102组刷屏弹幕样本。

(二)类目建构与分析维度

1.内容构成。内容构成即弹幕文本的内容表达。《那兔》的刷屏弹幕表现出较为鲜明的主题特征,这是判定内容构成的主要依据。在同一次刷屏中,弹幕的文本具有相同的主题、相同的关键词,由此关键词的一致性是判定刷屏弹幕是否属于同一次刷屏的主要依据。例如,弹幕“如果奇迹有颜色 那一定是中国红”在第1季第8集中出现一次刷屏,共121个相同弹幕,这121个文本组成一个刷屏弹幕样本,“中国红”作为该样本的关键词,被编码到“家国”类主题。样本的内容构成归属于哪个主题,由编码员结合弹幕的文本关键词、话语主体及其所处的语境综合判定。

2.刷屏强度。刷屏强度指的是,在同一次刷屏中,相同弹幕文本在短时间内连续出现的个数,个数越多代表刷屏的强度越高。刷屏强度分为以下几个等级:一级(50以下)、二级(51—100)、三级(101—150)、四级(151—200)、五级(201以上)。

3.互动关系。当刷屏弹幕在屏幕上爆发的时候,刷屏弹幕的文本往往与动画中的某些元素存在某种互动式的联系,弹幕文本常常回应某个角色的台词或旁白、呼应某个故事情节。判定互动关系的主要依据为时间上主副文本意义的关联性,如果样本与动画的某句台词,或者情节或符号处于视频播放轴的相同位置且与之有明显的意义关联,即可初步判定两者是互动的关系。

三、研究结果与发现

(一)刷屏弹幕主要由“个人”“家国”“文化”三个主题构成

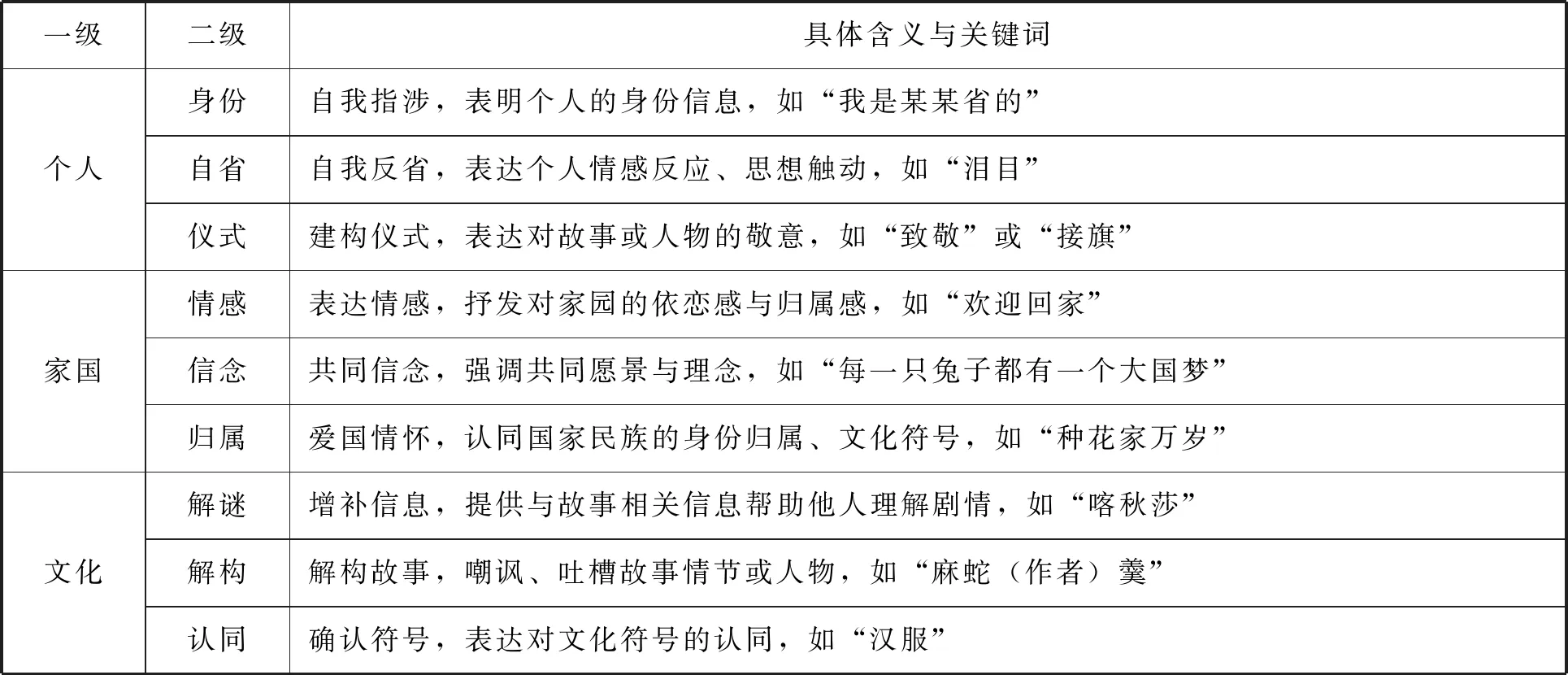

《那兔》的刷屏弹幕呈现出较为鲜明的主题性特征(详见表1),分列为“个人”(33次刷屏)、“家国”(34次刷屏)与“文化”(35次刷屏)三个主题。在以“个人”为主题的二级类目中,最常见的主题是“个人—仪式”(17次刷屏)。

表1 《那兔》刷屏弹幕文本的主题特征

从主题来看,“个人”主题的刷屏呈现以“主我”为中心的主体性话语特征,通过表露个人特征、表示自我反省与表达敬意彰显个体存在感,如“俺们是山东的”“(我)想哭”“(我)致敬”。“家国”主题则指向家国同构的价值认同,表达以“种花”为核心的共同情感与爱国主义情怀,如“此生无悔入华夏 来世还愿种花家”“公辞六十载 今夕请当归”“背后即是祖国 我们无路可退”。相较而言,“文化”主题的话语主体性并不鲜明,由弹幕对主文本的解谜、解构与认同综合而成,体现了弹幕对叙事主文本中符号的积极阐释,如“喀秋莎”(苏联歌曲)、“汉服”(中华传统服饰)、“男神”(周恩来)、“麻蛇羹”(催更梗),这种阐释既包含认同,也包含戏谑、抵抗等意涵。主题分析发现,与普通弹幕不同,评论功能在刷屏弹幕中并不明显,刷屏弹幕大部分主题由“主我”为中心的主体性话语所构成,发挥了弹幕社群仪式建构、情感表达、自我认同等多种功能。

(二)强度较高的刷屏弹幕表现为“仪式表演”与“爱国情感”

从刷屏强度来看,强度较高的三级以上(101+)刷屏弹幕样本共有54个,“家国”主题最多(个人22个,家国24个,符号8个)。在二级类目中,“个人—仪式”与“家国—归属”强度较高,“文化”主题虽然总量较多,但整体强度并不高。强度较高的刷屏弹幕具有两个特征:首先是仪式表演特征,一次“个人—仪式”刷屏往往由上百个“致敬”(或者是“谢谢”“接旗”)组成,强度在四级(151+)以上的达10次之多,也就是说,在53集动画片中,平均每3集就有一次“个人—仪式”刷屏,成为《那兔》独有的蔚为壮观的景象;其次是爱国情感表达,弹幕使用简洁明快的语言表达爱国情感或家园情怀,亦或是对国家未来的信念感,如“如果奇迹有颜色 那一定是中国红”“盛世已到 你快回来”“每一只兔子都有一个大国梦”。从强度来看,刷屏弹幕主要通过“仪式表演”与“爱国情感”表达集体认同,在中国传统价值结构“身—家—国—天下”中,刷屏弹幕兼有个体的反身性认同与“家国”认同,蕴含浓烈的爱国主义色彩。

(三)台词与情节是刷屏弹幕的主要互动对象

在关系维度,92%的刷屏弹幕与视频主文本呈现明显关联,主要的互动对象是台词与情节。台词相关有47处,情节相关有32处。台词是刷屏弹幕主要的互动对象,这类台词包含明确的话语主体性指向,蕴含强烈的情感色彩,弹幕重复呼应主角的台词或调侃反派角色,就像观众在跟剧中角色进行对话。例如,与主角兔子台词“背后即是祖国,我们无路可退!同志们,冲啊!”所对应的弹幕为“背后即是祖国 我们无路可退”,与主角兔子台词“走了!盛世见!”所对应的弹幕为“盛世已到 你快回来”。情节也是刷屏弹幕互动的主要对象,引发刷屏的情节不一定都是剧集的关键情节,但一定涉及众所周知的历史政治事件,呈现感人至深的情境或细节,由此引发刷屏弹幕的共鸣。例如,在“一国两制 统一种花”的灯被点亮时,刷屏弹幕为“湾湾回家”;当原子弹成功试爆时,刷屏弹幕为“为中华之崛起献上礼炮”。与此类似,刷屏弹幕所互动的对象通常是广为人知的标志性符号,这类符号虽总量不多且很少单独出现,但仍然能够被青年观众社群迅速识别并引发共鸣。例如,针对油画《井冈山会师》的刷屏弹幕为“★”,周恩来总理在片尾背景图片中出现时的刷屏弹幕为“男神”。与论坛中静态刷屏不同,动态的视频刷屏弹幕呈现出围绕元文本的互动式意义生产。在线性叙事所构造的故事场景中,刷屏弹幕与观众情感爆发呈现强烈的联接感,这种联接并非直接来自叙事本身,而是源自故事所处的共享文化系统与弹幕社群的共同情感结构。

四、结论与延展

《那兔》的刷屏弹幕提供了亚文化社群技巧性挪用元叙事所构成的文本横切面,在语义关系场的微观结构中,想象发生在个体对“同时性”时间的经验感知层面,并通过意义的再生产促进社群的情感皈依与集体认同。弹幕社群的共同体建构机制呈现出“阐释—想象”的矛盾二重性:线性叙事的破坏与想象空间的重构、个体化阐释的淹没与集体表达的凸显、转瞬即逝的“同时性”与跨时空社群的建构,这种遮蔽与标出同在的悖论成为理解刷屏弹幕媒介文化的核心要义。

(一)“主我”:弹幕社群的话语使用与主体重构

个体的自我指涉与反省是刷屏弹幕的价值维度之一,呈现了弹幕社群基于“主我”话语的主体性重构与自我认同。安东尼·吉登斯认为,在标志自我身份认同的话语中,“主我”是一个语言转换器,它从术语的网络中获取其意义,而借助此网络,主语的话语系统亦得以形成,在不断变化的场景以及每个已知文化的独特情景中运用“主我”的能力是人格反身性概念的最基本特征。[16]弹幕视频建构了叙事与非叙事交叠、意义生产主体多元化、符号深度混杂的混合文化情境,观看主体藉由刷屏弹幕表达“主我”的反思,以及基于“主我”之合集的情感与想象。不同于零星弹幕的补充性或反抗性,刷屏常常通过强势覆盖的形式对主文本进行回应,非线性叙事的文本从线性叙事的故事中跳脱出来构成新的主体。如果说普通弹幕类似于电视观众在客厅私密空间中的“闲谈”,刷屏则更靠近公共空间中的集体表演(诸如“打call”),个体通过参演成为现场的一部分。《那兔》的刷屏弹幕则更进一步,它试图超越纯娱乐范畴走向集体记忆层面,类似于青年群体在纪念碑前或广场上缅怀先烈或齐唱国歌的行为,呈现一种不可侵犯的庄严感。

网络社会中的意义是围绕一种跨越时间和空间而自我维系的原初认同建构起来的,而这种原初认同就是构造了他者的认同。[17]弹幕为匿名个体的联结提供了可见的文本,成为抒发共同情感、书写集体记忆和在共享文化框架之下进行表演的媒介,为互联网空间中失落的自我主体性提供了重建的可能。刷屏弹幕的“主我”话语运用体现了青年社群在互联网世界重建集体生活的努力,尽管随着时间的流变,新的文本被生产出来,旧的文本被覆盖乃至消失,但这种基于联结与互动的主体重建机制却未曾发生改变,成为常规的存在。

(二)共振:弹幕社群的意义生产“再中心化”

弹幕是观众对元叙事进行积极阐释的成果。隆·莱博提出,观众常常“漫游在不同的社会行动环境和文本之间”,“把注意力集中在叙事传统的这个或那个方面,阐释它们,使之有意义”,这种思维自觉性也表达了一种社会性和自我的作用,即“人们行动、做出判断的能力”。[18]在刷屏弹幕文本中,虚构场景与现实图景交织,宏观叙事与日常经验驳接,故事的合理性通过观众的个体经验与主文本勾连而得以确认,最终形成家国情感的共鸣与集体记忆的内化。刷屏弹幕爆发的位置往往是宏观叙事与个人经验交叠的瞬间,在播放轴上,虚构与现实、集体记忆与个体经验相互映照,内置于观众个体的情感被唤醒,符号系统的逻辑被扩展到现实世界。

在刷屏的过程中,意义生产的权力显然已经发生迁移,零星文本被淹没,作为社群集体权力的刷屏被彰显,这种通过“共同在场”的集体想象超越粉丝社群经验,直接与主文本中的集体记忆与社会共享文化系统建立联结,试图形成更为广阔的互文关系。在粉丝的世界里,意义生产并不是单独的、私人的过程,而是社会的、公开的过程。[19](71)刷屏弹幕试图超越元叙事,指向更为广泛的、以教育和传媒为代表的社会想象体制,这归功于《那兔》对社会共享文化系统资源的广泛征用,多处故事情节直接采自主流媒体与教育领域,包括电视新闻、革命历史题材油画以及语文基础教材(如电视新闻《祖国的拥抱:志愿军遗骸归国纪实》,油画《南昌起义》《井冈山会师》《走过岷山》,语文课文《一个苹果》《永不磨灭的番号》《谁是最可爱的人》《丰碑》)等等,这种征用有利于巩固其叙事合理性,帮助观众在经验世界与想象世界之间建立联系,使具有共同情感结构的个体冲破地理空间的阻隔,在互联网世界重逢并凝结为“想象的共同体”。

但从另一方面讲,刷屏这种社群集体意义生产方式是非常霸道的,它企图藉由B站“弹幕礼仪”建立正当性,同时也被其他社群贴上“小粉红”的标签。在此,弹幕媒介成为网络群体争夺话语权力的空间,刷屏的“再中心化”是对社群多元文化的遮蔽,有时会成为一种封闭的圈层“自嗨”,反而阻碍了意义的延展。

(三)“齐唱”:弹幕社群的“同时性”文化实践与身份建构行动

刷屏是古老的“齐唱”文化的新变种,是弹幕社群建构集体身份的行为方式。正如安德森所言,“有一种同时代的、完全凭借语言,特别是以诗和歌的形式——来暗示其存在的特殊类型的共同体。让我们以在国定假日所唱的国歌为例。无论它的歌词多么陈腐,曲调多么平庸,在唱国歌的行动中暗含了一种同时性经验。恰好就在此时,彼此素不相识的人们伴随相同旋律唱出了相同的诗篇。就是这个意象——齐唱(unisonance)。”[12](171)基于“同时性”时间经验,刷屏文化的“齐唱”景观建立在观众的情感高度唤醒状态,唤醒了个体对于贴近自我的、具有共享文化经验的其他个体的想象。作为一种可见的想象,文本碎片被编织起来形成一个沙丁鱼般的主体,围绕主文本不停地穿梭游弋,这种激情而默契的集体行为,充分彰显了弹幕社群的“身份政治”行动。

“齐唱”对于集体身份的建构作用在早期粉丝社群研究中也有表述。电视剧《星际迷航》的粉丝在聚会中集体“齐唱”自己创作的同人歌曲,表达粉丝的集体身份、共同经历与共同情感。“如果你‘懂了’那笑话、梗或者致敬,和所有其他粉丝听众们一起欢笑,那么就加强了归属感,‘家族’感和共有的文化感。”[19](249)在世界互联网空间,“齐唱”建构了多元化的“同时性”经验。例如,在2009—2011年之间,美国音乐人埃里克·惠特克(Eric Whitacre)将自己创作的旋律与指挥视频发布到YouTube网站并招募演唱者,之后收到来自世界各地网友的演唱视频,当这些视频被剪辑在一起,就形成了一个“虚拟唱诗班”社群,在奇妙的神圣感与诗意中,演唱者感受到跨越地理空间与地方文化的联接,孤独的个体成为“齐唱”社群的一份子。互联网场域的“齐唱”展演跨越现实中的阶层与身份差异,建构新的集体身份。这种身份建构机制与现实中官方或非官方组织的“齐唱”展演是一致的,“将我们全体连接起来的,唯有想象的声音。”[12](172)

五、结 语

在技术逻辑对社会文化生产的高度僭越之下,互联网流动时空推动意义再生产与社会关系发生变迁,不同时的“同时性”将成为常态。徐红曼指出,在社会学视域,时间是一种基本经验事实的体验,被诠释为社会认同与情感皈依的生成。不同群体在异质性的世界里借由社会时间,通过同一际遇空间、相同类别的群体共识性的强化过程,改造旧的认同规则,培育新的集体认同。[20]刷屏弹幕是网络社群在物理空间、心灵空间和社会空间的层层套叠与分离之中的集体投射,社会时间的建构来自于社群的“同时性”想象,这种“同时性”不仅归功于平台对网络社群的规训,更倚赖于现实中共同情感结构个体之间的主动联接,经由个体的反身性思考,卡斯特的“无时间的时间”被重构为青年网络社群的集体时间。

囿于网络社群亚文化的局限性,弹幕社群亟需寻求与广阔社会现实的对话,以拓展其话语多元化路径,否则,只能沦为亚文化社群的自我陶醉,最终被波兹曼所说的“技术垄断所导致的符号流失与叙事失落”消解于无形。[21]《那兔》题材的特殊性使本文研究结论较为局限,但其所揭示的心灵空间想象在微观时空结构中的生发机理,提示着时间重构将成为理解亚文化社群集体意义生产与共同体建构的关键维度。