脑利钠肽和D-二聚体检测对心衰的诊断价值

2020-11-25周华

周 华

(宜兴市第二人民医院,江苏无锡 214221)

心力衰竭是心内科十分常见的疾病,冠心病为主要因素。相关研究显示,全世界范围内每1 000个人中就有9例出现心力衰竭,该疾病每年的总发生率为0.23%~0.27%,约有60%左右的患者会在确诊5年内死亡[1]。随着我国人口老年化现象不断加剧,心衰的患病率呈现不断上升的趋势,成为全社会性的危害公共健康的疾病[2]。因此,早期诊断,及时发现患病危险因素,及时预防,对改善患者预后十分关键。相关研究显示[3],生物标记物对于患病风险,疾病诊疗方面具有重要的价值,在心力衰竭的患者中,其机体内的脑利钠肽(BNP)、D-二聚体(D-D)水平显著升高,同时与心功能损伤程度之间关系密切,为进一步探讨BNP和D-D联合检测对心力衰竭的诊断价值,本文将宜兴市第二人民医院检验科2018年6月至2019年5月收治的120例心力衰竭患者作为研究组,另选取同期健康体检者120例作为对照组,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析宜兴市第二人民医院在2018年6月至2019年5月收治的120例心力衰竭患者作为研究组,其中男性60例,女性60例,年龄60~90岁,平均年龄(75.73±8.34)岁,病程 1 ~ 6 年,平均病程(3.5±1.1) 年,NYHA心功能分级:II级40例,III级50例,IV级30例。急性心衰50例,慢性心衰70例。另选取同期健康体检者120例作为对照组,其中男性61例,女性59例,年龄60~88岁,平均年龄(74.42±6.73)岁,两组患者性别、年龄一般资料比较差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。本研究经宜兴市第二人民医院伦理委员会批准。纳入标准:均经过临床症状,心电图检查,血液检查,心脏超声及心衰评分系统得到明确诊断,伴有呼吸困难及乏力等症状。排除标准:排除伴有严重肾功能障碍,恶性肿瘤患者,COPD患者及糖尿病等。

1.2 方法

两组患者均在清晨空腹的状态下抽取静脉血,对BNP的检测方法选择化学发光法,以3 000 r/min进行离心15 min,分离血清,送检测定;D-二聚体选择免疫比浊法进行检测,3.8%枸橼酸钠0.2 mL+1.8 mL静脉血,混匀,以3 000 r/min 进行离心 15 min,分离血浆,立即检测,检测仪器型号:ACLTOP700 和cobas6000-e601,试剂盒选择相配套的专用试剂,严格根据说明书进行操作。每个患者取血一次。

1.3 观察指标

观察并进行记录两组BNP和D-D的水平,并进行统计,同时对心功能分级的研究组,记录BNP和D-D水平。

1.4 统计学分析

本次研究纳入的数据统计学处理方式以SPSS 22.0软件进行统计分析,BNP、D-D的水平为计量资料()表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对两组患者检测BNP、D-D的水平进行比较

研究组患者的 BNP(5 138±300.35)pg/mL、D-D 水平(4.39±1.84)mg/mL显著高于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 对两组患者检测BNP、D-D的水平进行比较()

组别 n BNP(pg/mL) D-D(mg/mL)研究组 120 5 138±300.35 4.39±1.84对照组 120 326.35±26.84 0.41±0.02 t 53.736 3.988 P<0.05 <0.05

2.2 研究组心功能不同分级患者其BNP、D-D水平比较分析

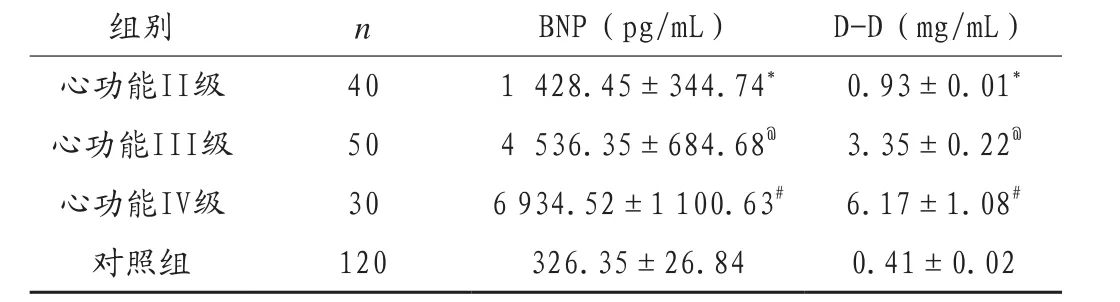

心功能II级、心功能III级、心功能IV级患者的BNP、D-D水平均高于对照组,两组之间比较差异均有统计学意义(P < 0.05),见表 2。

表2 研究组心功能不同分级患者其BNP、D-D水平比较分析()

表2 研究组心功能不同分级患者其BNP、D-D水平比较分析()

注:与对照组比较,*P<0.05;与心功能II级比较,@P<0.05;与心功能III级比较,#P<0.05。

组别 n BNP(pg/mL) D-D(mg/mL)心功能II级 40 1 428.45±344.74* 0.93±0.01*心功能III级 50 4 536.35±684.68@ 3.35±0.22@心功能IV级 30 6 934.52±1 100.63# 6.17±1.08#对照组 120 326.35±26.84 0.41±0.02

3 讨论

慢性心力衰竭主要是各种功能性疾病及心脏结构发生改变的情况下,患者心室出现损伤。心力衰竭的患者需要进行长期治疗,但治疗的过程中仅仅是缓解患者的病情发展,同时后期治疗费用高,进一步加重患者的心理负担。目前,该疾病已经对人们的身体健康造成严重的威胁,找寻合适的诊断方案及相关指标对改善患者预后十分关 键[4]。

临床上,用于诊断、观察病情及评估预后的分子生物学指标越来越多,如BNP、尿酸、心肌肌钙蛋白I、超敏C反应蛋白(hs-CRP)及肿瘤坏死因子等。其中,脑利钠肽属于一种活性多肽,由32个氨基酸组成,主要是机体心肌细胞分泌所得,表达于心室,是临床上用于诊断心功能异常时比较敏感且最具特异性的指标。由于心力衰竭的相关病因尚未明确,在临床上可以通过检测患者的BNP水平,从而评估患者的病情程度。在本研究中,研究组患者的BNP水平显著高于对照组,这与文献研究结果一致[5]。这是由于心力衰竭的患者,心脏负荷增加,心脏容量增加,神经内分泌系统被激活,血管升压素释放增加[6],从而激活与之抗衡的利钠肽系统,BNP被大量释放入血,最终导致血浆内的BNP快速增高。为了进一步了解心力衰竭患者血浆内的BNP水平,本研究联合检测了患者D-D水平,结果发现,心力衰竭患者的D-二聚体水平也显著高于对照组,而D-D属于一种特异性分子标志物,主要是纤维蛋白单体在经过活化因子交联后,经纤维蛋白降解所得,主要用于反映机体内凝血纤溶系统功能,对于心力衰竭的患者来讲,D-二聚体水平的上升,表面患者机体内已经有纤维蛋白的溶解与形成,说明患者机体内的血液处于高凝状态,伴有微小血栓的形成,引起了继发性的纤溶功能亢进[7]。同时D-二聚体会随着患者病情的发展而发生变化,改变患者血流动力学,并影响心室结构,最终造成心室重构的情况。本研究结果中,不同心功能分级的患者,其BNP、D-D水平之间差异显著,这与于晓阳等[8]研究结果一致。此结果进一步说明,在反映患者心脏受损的程度上,两种指标是同步的,因此表现出正相关[9]。

综上所述,BNP和D-D联合检测对心力衰竭具有较高的诊断价值,同时随着心衰程度的加重,患者BNP、D-D水平也不断随之升高,有助于临床判断患者的心功能分级,值得临床推广。