经椎间孔外腰椎间融合术治疗腰椎退变性疾病18例体会

2020-11-23朱凌谢维邓昶杨波陈祝江高学伟李绪贵

朱凌 谢维 邓昶 杨波 陈祝江 高学伟 李绪贵

腰椎退变性疾病经保守治疗无效多采用手术治疗,部分病人需行腰椎融合手术。传统开放经后路椎体间融合(PLIF)及经椎间孔椎体间融合(TLIF)手术有效解决了神经受压及椎间不稳定的问题,取得了良好效果[1]。但随着骨科微创化理念的不断发展及对因脊柱结构破坏而导致的医源性腰痛认识的不断深入,越来越多的目光投向了如何进一步优化手术缺点、最大限度地保留后方结构以减小创伤,增加腰椎术后脊柱稳定性,降低腰椎术后失败综合征的发生。有研究发现,下关节突及椎板不会卡压神经,只有上关节突的增生内聚才会引起临床症状[2]。在实际手术过程中,下关节突往往仅仅为了获取视野及操作空间,而作为显露上关节突步骤上的拦路虎而被切除。因此手术仅切除部分上关节来进行椎间盘切除及椎间融合才是对机体组织结构破坏最小的,可快速恢复病人腰椎功能,减少腰椎术后失败综合症发生。经椎间孔外进行腰椎体间融合(ELIF)技术是通过肌间隙入路,无需切除下关节突,减少了后方骨质结构破坏及椎旁软组织损伤,临床疗效显著。我们对腰椎退变性病人采用ELIF技术进行双侧固定治疗,取得较好的疗效。

对象与方法

一、对象

我科2017年1月~2019年1月收治腰椎退变性病人18例,男7例,女11例;年龄36~65岁,中位数52岁;L2/3椎间盘突出2例,L3/4椎间盘突出3例,L4/5椎间盘突出13例。其中椎间盘源性腰痛3例,显微内镜椎间盘切除术后复发1例,单侧椎间盘突出4例,椎间盘突出合并椎间不稳10例。纳入标准:(1)病史大于3个月,保守治疗无效;(2)以腰痛为主,久站久坐腰部难以持重可伴有一侧下肢疼痛;(3)影像学表现为L2~L5单节段椎间盘退变突出,纤维环未破裂,可伴有椎间不稳。排除标准:多节段椎间盘突出;合并严重中央及侧椎管狭窄;Ⅱ度以上腰椎滑脱;椎间盘破裂脱出或钙化;L5/S1节段;严重的骨质疏松;合并有椎体骨折、肿瘤、感染;存在其他明确的手术禁忌。所有病人均签署手术知情同意书,接受双侧椎弓根钉棒固定 ELIF手术,所有手术由同一名符合资质的主任医师主刀。分别于术后1周、3个月、6个月、1年进行随访及影像学评估。

二、方法

1.手术方法:全身麻醉,病人取俯卧位,透视定位责任节段,并标记上下椎体椎弓根外缘连线。以一侧标记线作一长约3~4 cm切口,切开皮肤深筋膜,寻找多裂肌与最长肌间隙,钝性分离,以微创小拉钩牵开,显露上下关节突的外缘。以Margel定位法置入2枚无尾椎弓根钉,以通道撑开器撑开2螺钉尾部;仔细分离关节突外缘组织,切除部分上关节突外侧及潜行减压腹侧,直达椎体间隙;探查触摸出口根后,于下位椎体椎弓根上方切开椎间盘纤维环,摘除髓核,刮出软骨板,试模,植入减压自体骨及同种异体骨,并置入Cage;更换椎弓根螺钉。以同法于对侧置入2枚椎弓根螺钉。上入2侧纵棒,适当加压。冲洗创口,留置引流管一根。

2.术后处理:术后卧床,予以抗感染、对症支持治疗;根据引流量,切口引流管于24~48小时拔除;术后第2天佩戴支具下地活动,术后1周拍片,术后1、3、6、12个月定期复查;术后3个月内支具保护下循序渐进行功能锻炼,避免久坐、久站及过度弯腰负重。

3.评价方法:评价指标(围手术期)包括手术时间、术中出血量;临床效果评价:术前1天、术后1周、3个月、6个月、1年分别记录病人VAS及JOA评分;影像学评估:根据Brantigan植骨融合评分标准评价椎间植骨融合情况,包括是否出现融合器下沉、移位及是否出现内固定移位、失败的情况。

三、 统计学处理

结果

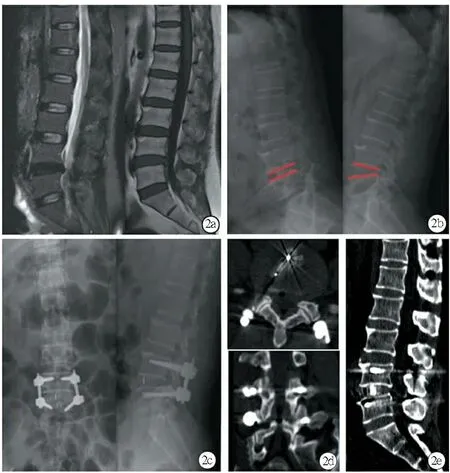

手术均顺利完成,并完成随访,平均手术时间(91.06±5.08)分钟,术中出血量(131.89±8.65)ml,术后无马尾神经及神经根完全性损伤,无硬膜破裂。1例出口根受牵拉刺激经对症治疗1周后缓解。末次随访无融合器移位、下沉、内固定失败,融合情况根据 Bridewell 评价标准,均达到Ⅰ~Ⅱ级融合,植骨融合时间平均为6.5个月。所有病人病情均得到改善,术后随访未诉明显不适。手术前后VAS及JOA评分比较见表1。手术模拟演示见图1,典型病例见图2。

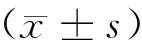

a:椎间孔狭窄,需要切除部分上关节突;b:切除部分上关节突并撑开椎体后椎间孔区明显扩大

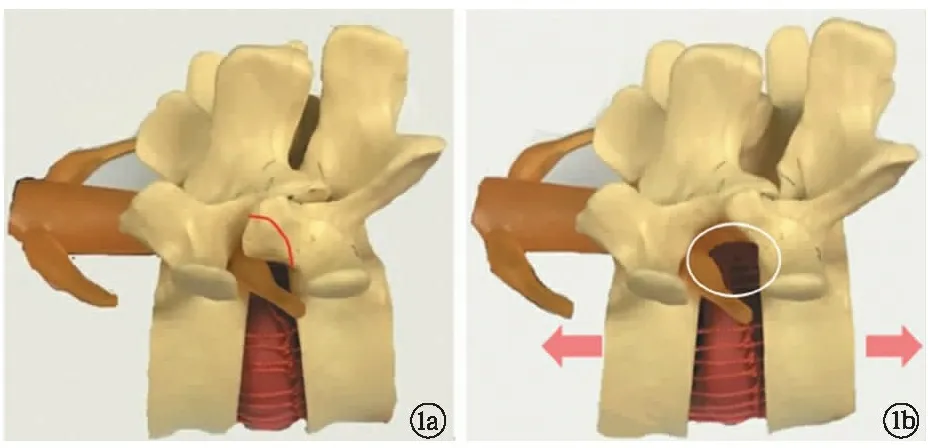

a:术前MR片示L4/5椎间盘变性突出;b:功能位X线片示L4/5椎间失稳;c:术后内固定位置良好;d:术后1周CT片示关节突关节存在,下关节突保留完整;e:术后1年CT示骨小梁通过上下终板,椎间融合良好

表1 手术前后VAS及JOA评分比较(分)

讨论

腰椎融合术是治疗腰椎退行性疾患的有效术式之一,传统开放的PLIF、TLIF手术方式能有效松解神经根的压迫,消除根性疼痛并稳定脊柱,但因剥离及减压等医源性对机体组织的破坏,术后易发生腰椎失败综合征[3]。随着临床研究及微创理念的发展,大家认为尽可能保持后方结构完整性,可明显降低对邻近节段影响,增加术后腰椎的即刻稳定性,提高手术节段最终融合率[2]。2002年Phillips等[4]通过尸体解剖研究了经椎间孔外横突间进入进行椎间融合的可行性,并率先报道2例经椎间孔外椎体间融合术,术后随访2年临床效果良好。该报道首次描述了经椎间孔外横突间进行腰椎融合方式。其后很多学者对ELIF技术进行了研究,并取得较好疗效[5-6]。我院于2017开展ELIF手术,亦取得较好疗效。本研究18例病人手术均顺利完成,无马尾神经及神经根完全性损伤,无硬膜破裂,1例出口根受牵拉刺激经对症治疗1周后缓解。

传统开放PLIF、TLIF需对椎旁软组织剥离较多且破坏下关节突,术后易出现椎旁肌纤维水肿、变性,甚至坏死,从而导致腰部疼痛,功能活动受限。ELIF直接从肌间隙进入,避免了对椎旁软组织剥离及过度牵拉损伤,保持术后椎旁肌良好的功能。朱海峰等[7]发现微创经肌间隙入路出血少,术后腰背痛发生率低,多裂肌萎缩不明显。本组病例术后复查MRI显示椎旁肌形态良好,没有萎缩及脂肪变性。PLIF需要切除后方韧带复合体及部分上下关节突,TLIF保留了韧带复合体,但也需要切除下关节突才能再减压侧椎管并切除椎间盘。Guo等[8]认为,下关节突在多数情况下并不构成致压因素,只是为了获取视野和操作空间,成为入路上的“无辜牺牲品”,这种医源性的破坏造成机体不必要的损伤,影响了脊柱稳定性。ELIF不切除上下关节突,或仅切除部分上关节突尖端及外缘,最大限度保留机体骨性结构,减少了创伤,同时维持了脊柱自身稳定性。PLIF、TLIF均需切开后纵韧带,再切除椎间盘。有学者认为这亦会影响脊柱稳定性,ELIF从椎间孔外直接切开纤维环切除椎间盘,不会损伤后纵韧带,可提高术后的稳定性[9]。ELIF入路在椎管外切除椎间盘,不用牵拉神经根及硬膜囊,减少了对椎管内神经组织的激惹,避免了术后神经根水肿及椎管内粘连,防止术后硬膜外纤维化发生[10]。本组病例术后无一例发生马尾及神经根完损伤,无脑脊液漏,无硬膜外血肿形成,术后机体功能恢复快,术后第二天拔出引流管后即戴支具下地活动。ELIF入路是后外侧接近45°,与PLIF、TLIF相比,该入路进入椎体间可置入更大直径的Cage。李立钧等[11]研究表明,该入路可置入Cage长为29.8~32.2 mm,较长的Cage增大了椎间融合的面积,同时提高了脊柱节段即刻稳定性[12]。对于曾经行后路脊柱手术需要翻修的病人,采用ELIF技术可避开原手术瘢痕组织及椎管内粘连,减少硬膜撕裂及神经损伤风险[13]。本组1例显微内镜椎间盘切除术后复发病人采用该方式取得良好效果。

Mingjie等[14]通过有限元分析认为单边椎弓根螺钉固定ELIF稳定性优于单边TLIF固定,单边椎弓根螺钉加对侧椎板关节突螺钉固定稳定性可与双边椎弓根螺钉固定TLIF生物力学相当。但无论TLIF与ELIF均存在单边固定失稳的可能,双侧椎弓根螺钉固定可满足融合手术所需的稳定性要求。本研究病人均采用双边固定,稳定性好,术后第二天即可佩戴支具下地活动。

近年来,为避免脊柱后方结构的损伤,许多学者采用前侧及外侧腰椎体间融合(ALIF、OLIF、XLIF)手术,前侧及前外侧手术方式只能对椎管内神经进行间接减压,适应证较窄,且该入路可能发生严重神经血管损伤等并发症。Kumar 等[15]通过尸体研究发现,针刺椎间盘的前方和中部损伤神经几率为12.5%和18.8%,而紧靠上关节突外缘针刺不会损伤神经,同时该处远离神经丛14.3 mm,ELIF入路正是紧靠上关节突外缘切取椎间盘的,因此,ELIF相对ALIF、XLIF、OLIF更安全。本组仅1例病人术后出现出口神经根受激惹症状,经对症处理,出院时症状消除。

吴波等[16]测量了椎间隙水平中线与椎间孔安全三角高的交点到出行神经根的距离平均仅7 mm,因而经此处置入宽度9 mm Cage较困难。但杨明杰等[17]通过3D打印技术及三维重建分析切除部分上关节突可使椎间孔面积增大30%,同时椎间孔前后径明显增宽,在这个扩大的椎问孔区域中,可以很充分地进行减压、椎间盘切除、椎间隙处理并置入椎间融合器。本组病例下关节突均无破坏,仅行部分上关节突切除完成椎间融合。

通过该技术可直接减压神经根孔,缓解出口根的卡压;通过潜行摘除突出椎间盘,松解走行根的卡压;同时也可通过椎体间隙的撑开,间接减压中央椎管及侧椎管。本组病例疼痛由术前(6.94±1.21)分降至(1.06±0.64)分,末次随访病人表示满意。

国内外ELIF技术多采用旁开中线6~9 cm做切口[18],沿Wiltse间隙进入。但研究显示,国人Wiltse间隙在腰骶段离正中线最大距离仅为47.22 mm[19],我们采用旁开中线3~4 cm沿上下椎弓根投影外侧连线做切口,更容易找到真正的Wlitse间隙,减少术中肌肉软组织的损伤,再通过拉钩或管道的倾斜近45°,很容易达到椎间孔外侧,也减少了工作通道深度。透视定位后于上下椎弓根先置入2枚无尾裸钉(去掉尾帽的椎弓根螺钉),避免螺钉尾部对手术视野的遮挡,同时可保护钉道,避免上关节突切除过多。2螺钉间可用通道进行撑开,扩大椎体间隙,便于Cage的置入。直视下探查出口根,并予以小棉片保护,避免出口根损伤。横突间及椎间孔区血运丰富,血管网相互吻合,可以及时予以止血,不会造成组织缺血,并保证术野清晰。根据术中需要切除部分上关节突的尖部及外侧,增加安全三角的面积,以便Cage更安全的置入。

ELIF手术对机体组织结构破坏小,适合于因腰椎间盘退变引起腰痛为主的病人,椎间盘突出于外侧或极外侧,且纤维化未破裂,可合并有腰椎不稳。但该手术视野较小,直接探查椎管内病变较困难,所以不适合椎间盘突出突破纤维环或者游离在椎管内的髓核;椎间盘钙化亦难以切除;中央椎管及侧椎管严重狭窄病人亦不适合;L5/S1因横突肥大,多裂肌肥厚,髂嵴阻挡,位置较深不便于采取该术式[5]。

本研究结果显示,ELIF技术对选择恰当的腰椎退变性病人可以取得较好疗效,该术式操作简单,创伤小,病人康复快。但因该术式目前适应证较窄,导致本组研究病例数较少,无对照组,尚需进一步进行大样本研究,深入分析其远期疗效。