从“以审美为核心”到“以人为本”

2020-11-20殷珺

【摘 要】通过2020年版《中等职业学校艺术课程标准》与2013年版《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》的比较研究,揭示核心素养视域下中职音乐课程发展方向,洞悉其背后的音乐教育价值取向,提出围绕核心素养培育的中职艺术课程管理与教学策略。

【关键词】《中等职业学校艺术课程标准》;核心素养;审美核心论;以人为本

【中图分类号】G712 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)68-0048-06

【作者简介】殷珺,南京市玄武中等专业学校(南京,210000)教师,讲师,主要研究方向为公共艺术音乐课程教学模式。

2020年3月,教育部发布了《中等职业学校艺术课程标准》(以下简称《课程标准》)。此次课程标准的研制与修订是在教育部直接领导与统一部署下,历经深入调研、更新思路、征求意见、接受评审、科学论证、修改完善的过程,历时四年,落实了自2013年《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》(以下简称《教学大纲》)发布以来,教学目标从“双基”“三维”到发展学生“核心素养”的战略转型。

一、从《教学大纲》到《课程标准》

相较于2013年的《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》,2020年发布的《中等职业学校艺术课程标准》在名称上,虽省去了“公共”二字,但这里的“艺术课程”仍是面向中职各专业学生必修的公共基础课程,是包含音乐、美术、舞蹈、设计、工艺、戏剧、影视等艺术门类的综合性课程。

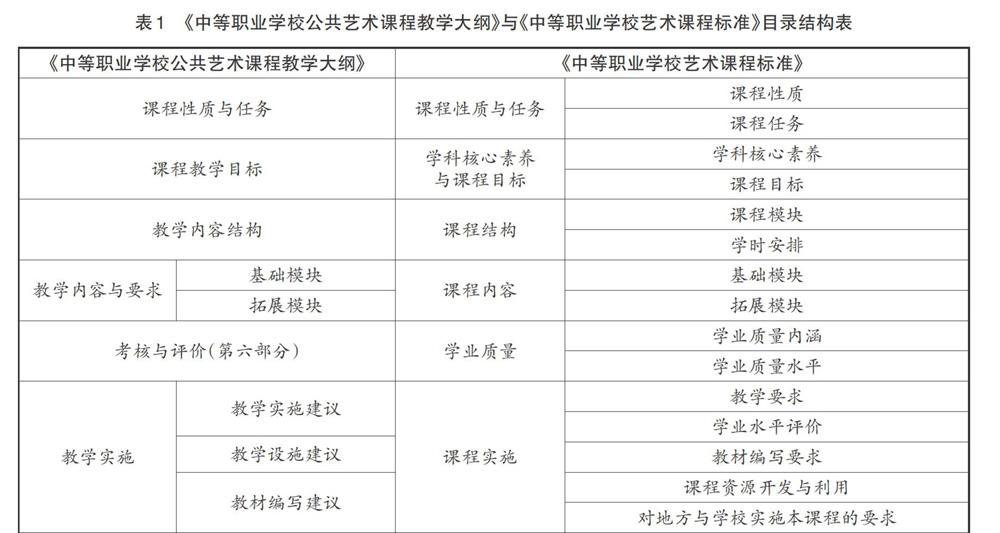

单从文本目录上看,《中等职业学校艺术课程标准》纲领更为细化,内容更为丰富,结构更为合理(如下页表1所示)。《教学大纲》与《课程标准》在课程性质、课程目标、课程内容与课程评价方面有较大的不同。课程性质方面,《课程标准》提出艺术课程具有“思想性、民族性、时代性、人文性、审美性、实践性”,这有利于课程改革方向的把握。课程目标方面,《教学大纲》中的三大目标建立在“双基”与“三维”目标的基础上,以审美鉴赏为核心;《课程标准》则通过四大学科核心素养的确立落实立德树人,将人的价值、人的需要、人的发展有机结合。课程结构方面,《课程标准》沿袭了《教学大纲》课程模块的划分以及学时的安排,但在模块内容上做了更为细致的阐述。比如,将基础模块分为音乐鉴赏与实践、美术鉴赏与实践,拓展模块明确为歌唱、演奏、舞蹈、设计、中国书画、中国传统工艺、戏剧、影视、其他9个部分,每个部分都有“内容要求”和“教学提示”进行说明,围绕学科核心素养培养方案,指引学习的方法和途径。课程评价方面,《教学大纲》中的考核评价仅涉及“评价原则与内容”“评价方式与方法”,而《课程标准》中明确了艺术学科学业考试,阐述了评价目的、原则、主体、方式、结果五项内容,提出导向性、整体性、发展性三大原则,并新增“学业质量”这一重要考评内容,按照音乐学科核心素养水平分级以及高职院校分类考试等各类升学考试要求制定学业质量标准和学业水平分级,因此其具有更强的导向性和可操作性。值得注意的是,《课程标准》将“核心素养”置于评价的中心,其中学科核心素养的提出是从《教学大纲》到《课程标准》改革的核心。

二、艺术课程核心素养基本内涵与内在逻辑

中等职业学校艺术课程核心素养主要包括艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解。

艺术感知素养是艺术课程核心素养的基础。一方面,以聆听为基础,对音乐作品音响材料加以分析和阐述,彰显音乐独特的艺术表达形式;另一方面,建立综合艺术感知,调动多种感官,丰富艺术形象,联系姐妹艺术形式,立足于“听—唱—观—动—创”体验式学习。

审美判断是对审美对象的审美特性进行评价和判断。美学意义上的审美判断最早由笛卡尔提出,在康德的理论中得到进一步阐释,指向一种审美心理过程,审美判断素养包括审美的观察力、感受力、分析力、综合力、理解力、创造力和传达力等。[1]从审美心理的角度来看,相对于艺术感知素养注重的感性认识,《课程标准》中的审美判断更偏重理性认识。审美判断素养的提出,一方面揭示了“审美”一词在艺术教育中无可取代的地位,另一方面可窥见《课程标准》中映射的传统审美心理学的影子。

创意表达是指学生能够运用艺术形式、方法或媒介开展个性化的艺术创作表现和实践。这里的“创”不仅仅指艺术作品创造的过程,更是一种表现方式的体现,是一种富有创造力的实践活动。在音乐课堂上,听觉艺术与视觉艺术相结合,是音樂实践活动中一种有创意的方式。“观”,可以“观”音乐的内部要素,如旋律线条、声部构成、色彩明暗、曲式结构等,也可以“观”与音乐相联系的艺术形态。听音观曲,启动联觉效应,有利于将抽象的音乐思维具体化,将飘缈的音乐氛围情境化,有助于学生想象力的展开。

文化理解注重理解不同文化语境中艺术的人文内涵。文化理解素养的培育,一方面要求尊重欣赏世界的多元文化,另一方面传承和弘扬中华优秀传统文化。文化理解素养的养成并非抽象、笼统、形而上学的认知,而是结合具体的审美形态、审美特征以及审美观念,“风格”“意象”“意境”“流派”的揭示,都是通往艺术文化理解的窗口,是从形式到内涵、层层深入学习建构的有效路径。

四大艺术课程核心素养有其内在的逻辑性,既各自独立又相互依存,既有所侧重又相互融通。四者寓于艺术审美过程之中,符合传统审美心理规律,同时也符合实践与认识的唯物主义辩证关系。其中,“感知”到“判断”是从感性认识到理性认识的过程,“表达”到“理解”是从艺术实践活动到认识深化的过程,这意味着《课程标准》仍建立在传统艺术审美心理学的理论基础之上。然而,“审美判断”作为四大核心素养中的一项,又有别于传统艺术教育观中的“审美核心论”,与“创意表达”“文化理解”并行。以艺术感知为基础,以审美判断为途径,以创意表达为驱动,以文化理解为导向,是中等职业学校艺术课程教学改革的方向。

三、核心素养视域下中职音乐教育价值取向的转变

核心素养视域下,《课程标准》印证了我国近年来音乐教育价值取向从“以审美为核心”到“以人为本”的转变。随着20世纪末美国音乐教育家贝内特·雷默《音乐教育的哲学》问世,建立在“主客二分”哲学基础上,“以审美为核心”的审美教育哲学成为我国音乐教育的基础理论。雷默的“审美核心论”建立在绝对表现主义哲学基础上,认为音乐的审美教育是“通过培养对音响的内在表现力的反应来进行的人的感觉教育”,强调音乐艺术本身内在的系统性、逻辑性以及普适性。2001年我国《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》和《普通高中音乐课程标准(实验)》正式发布,明确提出了“以审美为核心”的音乐教育基本理念,為音乐学科审美教育的贯彻执行提供了有力的支撑。

虽然我国近年来音乐教育理念仍未走出“主客二分”的主体性思维定式,音乐审美活动仍常常被定义为一种内化的、抽象化的审美心理活动,音乐实践活动常被局限于对于音响材料的聆听、分析、判断和表述,还未走出传统审美心理学范畴,但在最新发布的《中等职业学校艺术课程标准》中,核心素养的提出折射出当今音乐教育价值取向的转变,从“以审美为核心”的美学价值观走向多元化音乐教育观,为我国音乐教育发展提供了新的视野与思路,主要体现在四个方面:

一是从单一走向多元。《课程标准》中“创意表达”和“文化理解”的提出打破了“审美核心论”的桎梏,倡导在文化语境中开展音乐实践活动。立足于文化与实践音乐教育观念之上,相比以前,《课程标准》对音乐教学活动中的音乐表现与音乐评价提出了更高的要求,两者与音乐鉴赏一起构成完整的音乐实践活动,这是音乐教育观念从单一走向多元的转变。

二是从学科本位到学生本位。《教学大纲》中的课程教学目标呈三维目标的格式,提倡以学科知识为中心,以音乐学科基础知识与基本技能的传授为中心的教学理念。《课程标准》则以立德树人为根本任务,关注人的全面发展与可持续发展,关注学生的音乐、艺术需求,注重音乐课程的实践性以及多元文化理解,这是课程性质从学科本位到学生本位的迁移,是人本主义的价值体现。

三是从知识技能到审美人文。《课程标准》在“课程内容”部分提出要引导学生聆听符合身心发展特点,具有精神高度、文化内涵、艺术价值的中外经典音乐作品,体会其思想性、人文性和艺术性,激发学生的学习兴趣;引导学生从多元文化的角度理解世界音乐文化的多样性,认识中外音乐文化的共性与个性,体验中国音乐的独特魅力,鉴定文化自信。相比从前,《课程标准》更加注重学生音乐感知力以及鉴赏能力的培养,这是课程内容从知识技能要求到审美人文内涵的深化。

四是从预设课堂到建构课堂。传统的教学大纲、教学设计预先提出课程教学的目标,并以此为教学活动开展的立足点以及评价的标准;《课程标准》要求坚持“做中学、做中教”,创设教学情境,引导学生开展自主学习、探究学习与合作学习。这种“建构课堂”倾向于对课程内容予以重构,用开放、发展的眼光建构课程,关注课堂生成,强调动态过程。

四、核心素养视域下中职艺术课程音乐教学策略研究

(一)优化学习内容

加强跨学科综合,注重艺术课程之间以及艺术课程与文化课程、专业课程的整合,是优化学习内容的重要途径。刘沛教授在《基于超链接以音乐为核心学科的综合课程》一文中提出“基于超链接,以音乐为核心学科,与人文、社科和自然科学相关联的全视野审美课程”的设计理念值得借鉴,他指出,“从一个链接基点出发,建构起与若干个链接标靶相关联的基本链接模型”。[2]

以音乐鉴赏与实践模块中“中国传统民族器乐曲”教学内容的设计为例,传统教学设计以一曲或多曲的音响材料分析作为教学重点,学生难以仅通过抽象的聆听领悟其中的人文内涵和文化精髓。如果我们以“文化理解”素养为导向,可以将“韵”这一审美意象作为一个链接基点,与其他艺术形式相联系,从而窥探中国音乐美学观念,培养学生艺术感知和文化理解素养。

具体说来,在中国音乐美学史上,“声”“音”“乐”是三个不同的概念:音者,声之有余也;乐者,音之有韵也。“韵”是中国传统文化在音乐艺术中的缩影,是中国审美观念的凝聚。基于对“韵”的把握,切合中国传统音乐的特点,笔者选取了“余”与“散”这两个审美形态。学生感知传统乐曲中的“绕梁余音”和“自如散拍”,层层领略中国传统音乐中的“声”“音”“韵”“乐”,并探讨“余”“散”在其他艺术形式中的回响,感受“余”的含蓄,“散”的洒脱。如妙笔行书中一撇一捺间的余音袅袅,水墨丹青里一虚一实间的形散神凝,绸扇乐舞中一张一弛间的身韵流转,盖碗茶艺里一倾一注间的挥洒自如,感受中国传统道家文化的渗透,对中国传统民族器乐曲的认识从器到曲、从情到韵、从形到神、从音到乐。在这里,以“韵”为链接基点,聚焦音乐中声音特点的“余”和节拍特点的“散”,延伸至书法、国画、舞蹈、茶艺等艺术形式中的审美形态,领悟中国审美文化观念,突破了传统教学中就曲论曲、就音谈音的局限,是以学科素养为导向,进行跨学科综合、教学内容优化的体现。

(二)关注呈现方式

多元化的呈现方式,不仅作用于学生的艺术感知,也能潜移默化地引导学生进行创意表达。音乐的呈现不应局限于音响材料的听觉呈现,旋律线条、音乐画面、作品结构造型、节奏动律等都可以用视觉的、接触的方式呈现,不同的呈现方式体现了对音乐的不同感受,多元化的呈现方式丰富了学生对音乐的认知。

以“合唱”一课的教学设计为例。提到合唱,就不得不提到声部,声部这个概念比较抽象,怎样创意表现声部,将声部形象化、可视化、色彩化、立体化,这是本节课的一个难点。首先是声部的形象化。简单来说,声部就是同时进行的旋律线条,我们可以通过观看“线条骑士”配乐动画,来感受声部的线条。其次是声部的可视化,可以用音乐制作软件进行现场旋律采样,通过声轨的叠加改变其中一个声部的音调或速度,形成和声,引导学生观看声部的形成。再次是可以联系视觉艺术中的光线与色彩的变化,感受不同声部间和声色彩的明暗,引导学生感知声部的色彩化。最后是声部间的音程关系,声音构筑呈立体空间感。联系空间艺术——建筑,启发学生感受声部的立体化呈现。当然,领略合唱的魅力,还可以从层次、对话、角色、交流、和谐等一系列的角度切入,从各个方面进行多元化呈现,从而促进创意表达素养的养成。

(三)转变教学模式

立足于学生核心素养本位的发展要求,传统以聆听为核心的音乐教学模式向“听—唱—观—动—创”综合体验式音乐欣赏教学模式转变,倡导从“单一—封闭—静态—标准化”的静听向“多维—开放—动态—个性化”的体验模式转化,生成发现、探索、对话、协作、创造的课堂机制。

音乐教学活动绝不局限于抽象的聆听,不仅可以如上述案例调动视觉能力“观看”音乐,还可以启动触觉能力“触碰”音乐,拓宽音乐的感受维度。例如,在“音乐情绪”一課中,学生聆听几段带有不同情绪的音乐,教师可以引导学生通过肢体语言,直观表现音乐中的音高走向,进而探讨音乐的抑扬顿挫给音乐情绪带来的变化。当我们的肢体随着音高的下落而下沉时,自然而然地能感受到一种沉重压抑的气息;当音乐开头音高上扬,我们随之起立转圈,同样也能自然而然感受到喜悦愉快的氛围。再如,厦门六中合唱团的很多作品就结合了体态律动的理念,让人耳目一新,对我们的音乐教学有借鉴意义。由此可见,单一的聆听模式向多维的体验模式转变,感受、表现、创造、理解音乐的渠道拓宽了,有利于启动学生的综合艺术感知,多维、立体、深刻地领悟音乐艺术。

(四)关注课堂生成

音乐里的意义没有标准答案,它不应是预设的,更不该是被灌输的,而应是学生自主发现的,甚至是学生自己赋予的。故而,以活动为导向,以任务为驱动,关注课堂生成,尊重学生个性化的体验,引导学生探索音乐里的意义,是音乐课程启动艺术感知、启发创意表达的重要手段。

以探究“音乐的情境”为例,以梵高的《星空》为具象的情境载体,引导学生为《星空》配乐。音乐是流动的绘画,绘画是凝固的音乐,画面为音乐提供了情境,音乐为画面渲染了气氛。仔细凝视,《星空》里就有着涌动的音流,不同的音乐营造了不同的氛围,梵高笔下究竟是怎样的《星空》,由学生自己来定义、描述与评价。学生作品中,拉威尔的《西班牙舞曲》描绘了一幅诡谲、神秘的星月夜;杨·伊万诺维奇的《多瑙河之波》铺陈了一幅热情奔放的夜晚景象;肖邦的《夜曲》诉说着星空下唯美忧伤的爱情故事。当打开建构课堂的大门,关注课堂生成,我们会发现,音乐表现的形式丰富多样,作品诠释的意义独树一帜,音乐里的世界可以由每一个学生自由建构。

(五)完善评价体系

评价环节是整个课程体系中的重要一环,目前我国现行的课程评价中仍存在不少问题。第一,现行评价难以实现跨学科之间的整合;第二,现行评价偏重学科知识技能的评价,忽视了能力素养的评价;第三,现行评价多以终结性评价为主,缺乏音乐教学活动中的形成性评价,不利于促进学生可持续的艺术成长;第四,现行评价形式仍以教师为评价主体,自评与生评比例不大,不利于学生元认知的构建;第五,现行评价多为笼统的整体评价,缺少分项的评估;第六,现行评价常忽视个体差异性;第七,课程目标与课程评价不能有效匹配。针对以上问题,学科核心素养的提出成为解决课程评价困境的有效路径。围绕学生核心素养养成构建的课程评价体系更有利于实现跨学科之间的素养评价,也有利于终结性评价与形成性评价相结合、综合性素养评价与分项素养评价相结合,注重学生的个性差异,实现学生可持续的艺术成长。

(六)强化艺术实践

艺术实践是艺术课程的课外延伸,是教学过程的延续,也是教学成果的体现。注重艺术实践与专业学习的有机结合,提高艺术应用水平,促进专业发展,适应学生职业发展需要,体现职业教育特色,是中职艺术课程的特殊要求,也是艺术实践应用价值的体现。

以学前教育专业的音乐课程教学为例,在学习“音乐的律动”一课时,教师可以带领学生走进幼儿园,以任务驱动的方式,利用奥尔夫乐器进行伴奏,引导学生带领学龄前儿童在游戏中跟随音乐的快慢进行律动变化。这一音乐实践活动不仅深化了学生对音乐节奏节拍的感知,同时也有助于提升学生职业能力水平,促进其学科核心素养和职业素养的双向发展,服务职业生涯发展。

总之,以《中等职业学校艺术课程标准》为顶层设计,基于核心素养的艺术课程教学需要我们从多个维度对既往的教学行为、思维观念、课程目标、评价方式做出调整。一方面,教师要在音乐鉴赏与实践的模块教学中,找准音乐学科的独特定位,围绕学科的核心素养深入发掘和提炼学科的育人价值;另一方面,从“以审美为核心”到“以人为本”,不仅是中职音乐教学改革的主基调,也是其他艺术学科教学改革的风向标,核心素养视域下中职艺术课程音乐模块的教学策略可拓展至美术、舞蹈、影视等其他平行艺术模块教学中,搭建以艺术感知为基础,以审美判断为途径,以创意表达为驱动,以文化理解为导向的综合性艺术课程,探索走向融合的艺术课程教学模式,并结合学生所学的专业和所需的职业素养,构建有职教特色的中职艺术课程。

【参考文献】

[1]朱立元.美学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.

[2]刘沛.基于超链接以音乐为核心学科的综合课程——综合音乐课程的技术和思想平台及研制模型[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2001(4):78-81.