红色文化旅游资源的挖掘与传播

——基于内蒙古红色资源的解读

2020-11-19张迪,崔燕

张 迪,崔 燕

(1.大连理工大学 新闻传播系,辽宁 大连 116024;2.内蒙古民族大学 文学与新闻传播学院,内蒙古 通辽 028000)

一、研究背景

2000年初,江西省率先提出红色旅游概念。2004年开始,红色旅游逐渐在全国范围兴起并受到年轻群体的关注,2019年红色旅游景区“80、90、00”后出游人群占比达49%[1]。与此同时,学者就红色文化旅游资源展开了相关深入研究,取得了可喜的研究成果。姚素英和王富德认为红色旅游资源是集自然旅游资源、历史人旅游资源和社会旅游资源为一体的旅游资源。红色旅游的核心内涵是革命情操和奋斗精神[2]。雷召海指出,红色旅游是一种精神文化产品,广义的红色资源指弘扬爱国主义精神的革命活动中凝结的人文景观和精神,狭义红色资源是指中国共产党领导人民群众进行的革命战争中所形成的历史遗迹和精神瑰宝[3]。学者普遍认同红色旅游的政治喻义和教育意义,认为红色旅游是以革命和战争时期的纪念地、标志物为载体,具有精神内涵的一种以体验红色文化为主的旅游形式,红色旅游推动了地方经济的发展[4],游客通常选择抗日战争纪念日、国庆、清明等节假日进行参观,红色旅游具有节假日周期特征。

红色旅游精品多、数量大,呈现明显的地域特征,据此红色旅游类型可分为上海、广州等大城市中国共产党初创旧址;分布范围集中在中西部地区的革命老区以及东北抗日遗址等[5]。尽管红色旅游概念提出较晚,但是红色旅游产品早已存在,并且经历了不同发展阶段。第一阶段为萌芽阶段,由1949年持续到1977年,该阶段主要是对红色旅游资源进行开发和保护;第二阶段为发展阶段,持续时间为1978年到1989年,这一阶段红色旅游的开发和管理逐渐转向市场化;第三阶段为成熟阶段,持续到2003年;第四阶段为全面发展阶段,从2004年至今,这一阶段红色旅游景点景区纷纷建立并逐步完善,红色旅游产品实现了多样化发展[6]。另有学者认为,红色旅游的全面发展,得益于旅游市场的健康发展和得天独厚的资源条件,满足了革命传统教育的需求和老区经济建设需求,对保护革命历史文化遗产具有重要意义[7]。

同时,学者围绕红色旅游资源开发模式和规划开展了一系列研究,刘海洋和明镜的学术论文将红色旅游的开放模式分为各景区联动开发模式、引入社区管理的社区参与模式和“寓教于乐”的体验教育模式[8]。毕剑通过实地调研总结出红色旅游与绿水青山、红色旅游与古城区结合等7种开发模式[9]。廖军华提出了“引爆-整合模式”[10]。另有学者根据地方特色,提出了相应开发模式,如张文莲和杨志武根据地方特色,提出绍兴市红色旅游资源开发和保护一体化模式[11];张雅彬和王梓润基于智慧旅游对四川巴中红色旅游开发提供了相关对策[12]。杨志军和郑建炯提出应遵循历史对安顺红色旅游资源进行开发[13];李霞等以福建长汀为例,提出红色旅游应和生态旅游相结合[14]。以上模式在形式方面有重合之处,经过总结发现学者主要围绕红色旅游的跨区域开发及“红绿”“红古”“红色演出”开发模式、红色旅游与地方经济的协调发展等主题开展研究。这种研究思路体现出学者将研究重点基于红色旅游开发的共性与个性的对接,着眼于探索红色旅游共性特征的基础上如何因地制宜,选择合适的开发模式。

综上所述,学者对红色文化旅游资源的研究集中于陕西、湖南、江西等红色老区,其他地区红色文化旅游研究成果较少。因此,研究结论无法完整呈现中国红色旅游资源开发和传播现状。

作为中国北部地域跨度最长、与苏联直接接壤最长的边境地区之一,内蒙古自治区因其自身独特的地理位置,使其留有许多非常珍贵的红色文化旅游资源,像满洲里“中共六大展馆”、“居延-定远红色地下交通线”、乌兰浩特市“内蒙古自治区成立大会会址”等。这些遗址真实地记录着中国共产党领导中国人民进行艰苦奋斗的历史征程,记录着无数革命先烈抛头洒血、为中国革命流血牺牲的英勇事迹,记录着中国共产党早期领导人历尽艰险、披荆斩棘,到苏联接取革命火种的艰险历程。所有这些,无疑是对一代代后人进行革命传统教育的极好素材和红色文化旅游的吸引基点。

目前的现实情况是,内蒙古红色文化旅游发展时间较短,产品形态开发、旅游资源管理等方面并不完备,产业形态不够成熟。因此,有必要对内蒙古红色文化旅游资源挖掘、利用过程中存在的问题进行深入分析,提出相应解决对策。本文采用田野调查法,实地考察了内蒙古红色纪念馆、会议遗址、红色旅游线路等近百处红色文化旅游资源,结合SWTO分析方法,对以上问题进行专题分析,以期加深对红色文化旅游的认识和思考,为我国红色文化旅游产品的可持续性发展提供可行性建议。

二、内蒙古红色文化旅游特征分析

目前,内蒙古自治区有6处全国重点革命历史文物保护单位,50处自治区重点革命文物保护单位,100处盟市、旗县区级重点革命文物保护单位,50多座革命历史博物馆,陈列藏品近10万件[15]。内蒙古红色旅游资源丰富,且具有其自身鲜明的特征。

1.类型较全,时间跨度较完整

内蒙古红色文化旅游类型较全,类型包括纪念馆、历史遗迹、烈士公墓、抗日根据地旧址等,涵盖多条旅游线路。同时,这些史迹的历史跨度较为完整,全面记录了革命历史的变迁和中国共产党领导中国人民进行革命斗争的历史功绩。以乌拉特前旗垦区暴动指挥部旧址为例,中共垦区特别支部是乌拉特前旗历史上中国共产党建立的第一个基层组织,该革命老区本身就极具历史和文化价值。有当年第一个站出来公开反对日伪统治的抗日女王爷奇俊峰,中滩抗日根据地等。垦区暴动指挥部旧址位于乌拉特前旗西山咀镇往北十余公里,现已是乌拉特前旗西山咀农场1分场。1934年3月“西北移垦办事处”在该区成立,垦区的一砖一瓦都记录着内蒙古革命政权建立、整编、成长、壮大的红色革命史。内蒙古河套地区垦区暴动无疑是中国革命史和抗日战争史的重要一页。

同时应看到,内蒙古红色文化资源包含了新民主主义革命时期珍贵的历史资源,比如跨越三个革命历史时期的乌兰夫纪念馆就是一个典型实例。乌兰夫纪念馆坐落于呼和浩特市新华西街乌兰夫公园内,是本文作者调研的内蒙古自治区各地红色文化遗产中保存最为完整、建设最具规模的红色文化传播基地之一。此外像第一次国内革命时期的中共六大展馆、解放战争时期的凉城县贺龙革命纪念馆、呼和浩特市内蒙古革命烈士陵园等,都有着非常重要的革命史价值。可见内蒙古红色革命历史资源十分丰富。

2.分布范围广,地域特征明显

内蒙古自治区自身地理位置独特,作为中国北部地域面积跨度最长,与苏联直接接壤边境地区之一,内蒙古红色文化受地理位置的影响,形成了独特的文化类型。红色文化资源分布广袤,呈现出有别于其他省份的鲜明旅游特点。但同时也应看到,内蒙古红色旅游资源的空间分布不均衡,呈现小范围集聚,大范围分散的特点。小范围集聚方面,呼伦贝尔市、兴安盟、巴彦淖尔市红色文化资源密度较高。大范围分散范畴则可看到,从东北满洲里中共六大展馆到西北地域的阿拉善盟居延-定远红色地下交通线行车路线超过5000里,从西南地域的鄂托克前旗三段地革命历史纪念馆、延安民族学院城川纪念馆到北疆的乌兰浩特市内蒙古自治区政府旧址、内蒙古民族解放纪念馆行车路线近4000里。从东到西、从南至北横跨路途很长,地域面积广袤,地理特征突出。

3.红色遗存物品具有民族特色

这方面主要体现在文字使用方面。内蒙古红色建筑史迹、展览馆、纪念馆等一般均配有蒙汉两种文字图解。红色文化展馆藏品均是蒙汉文字同时并列,呈现出浓郁的民族特征和地域文化特点。如呼和浩特市乌兰夫纪念馆珍藏的红色历史文物——内蒙古人民革命党党证。党证内容由蒙古文字书写,极具民族特征,类似文物还有内蒙古自治运动联合会印章、内蒙古人民革命党党旗等。文献史料方面最富特色的是大量具有民族文化特征的刊物,如1925年多松年和乌兰夫等人创办的内蒙古第一本革命刊物——《蒙古农民》,封面由蒙汉两种文字书写。再比如最早用民族文字宣传革命主张的《内蒙国民旬刊》、解放战争时期内蒙古自治运动联合大会机关报《内蒙古周报》《内蒙画报》以及《内蒙古自治运动联合会成立大会特刊》等都是蒙汉两种文字的红色传媒文化孤本,具有很高的中国革命史价值、地域文化史价值、新闻出版史价值等民族文化价值。

内蒙古红色文化资源的另一特点是革命文物和少数民族地域文物合二为一,比如乌兰浩特市内蒙古民族解放纪念馆展出的蒙古骑兵师的马鞍、马鞭、马靴等均是蒙古民族的固有器物,但同时又是革命历史文物,使得这些文物更具地域文化意义,更能吸引参观者和游客的兴趣。

三、内蒙古红色文化旅游资源现存问题

内蒙古红色文化旅游资源的开发目前仍处于初创期,资源开发和利用没有形成系统化模式。

1.红色文化旅游资源空间差异显著,开发不平衡

受到开发时间、景点知名度等因素的影响,内蒙古红色文化旅游资源开发差异较大。如呼和浩特市乌兰夫纪念馆、乌兰浩特市内蒙古民族解放纪念馆、满洲里市中共六大展览馆等,这些红色文化资源已被全方位开发利用,不但是重要的爱国主义教育基地,也是国内外闻名的红色文化旅游景区,在政治、文化、经济等方面均发挥着重要作用。但是也有部分红色文化旅游景点建设不够完善,如垦区暴动指挥部、贺龙革命纪念馆、三段地革命历史纪念馆等,这些红色文化旅游资源开发利用情况不容乐观。可见内蒙古红色文化旅游资源开发不平衡,部分旅游资源的社会影响力较小,资源开发处于初级阶段。这种情况既不利于红色文化的保护,也不利于红色文化旅游产品的管理。

2.缺少多元利用,可参观性不强

内蒙古革命历史纪念场馆里面的红色历史遗产缺少多元利用,未能与地方文化特色相融合,红色文化展品的展览陈列形式较为单一,未能充分发挥出红色历史文化对外传播的作用力。在展览方式方面,展馆内部一般均是相同的展板布置、展台和橱窗陈列着革命前辈的遗物和相关历史文物,布置方式单一。参观人数较多时会有讲解员讲解,再无其他。纪录短片和影视资料播放、电子声光和高保真音响配合展播等现代化展览技术的运用极难见到。上述展示方式较为传统,与受众经常接触的新型多媒介展示形式有一定距离,使得当年一段段惊心动魄、艰苦卓绝的革命史难以形象化展现给后人,亦给参观者留下较为单一的印象。

3.缺少展示场所,发展空间受限

如红色历史文化遗址——王若飞纪念馆就是一个实例。王若飞纪念馆地处包头市东河区市中心,紧挨东河区最大商贸批发市场,纪念馆外面是居民区停车场,也是居民小区进出通道,这就很难拓展展示场所,纪念馆空间必然受到一定限制,因受到交通条件影响,参观者不愿意前往,难以引导游客参观热情,这种状况势必影响纪念馆长远发展。可喜的是包头市政府意识到了这一问题,于前年设法将纪念馆外面停车场和居民小区通道一并购置,开始对纪念馆进行扩建。鄂托克前旗红色文化旅游景区情形如上,鄂托克前旗不仅是新民主主义革命时期党领导鄂尔多斯地区进行民主革命的中枢,保卫陕甘宁边区的北部屏障,更是抗日战争时期沟通党中央与大青山抗日游击根据地和共产国际联系的交通要道,亦是党的新民主主义民族理论与政策的主要试验基地以及培养少数民族高级人才和干部的摇篮。这一红色历史文化遗址坐落在鄂托克前旗职业技术学校院内,尽管建有纪念馆,但由于地处学校校园内,旅游者难以发现该红色纪念馆,纪念馆的发展空间受到一定限制,无法进一步扩大红色历史文化品牌的社会影响力,难以实现有效对外传播。

四、内蒙古红色文化资源的SWOT分析

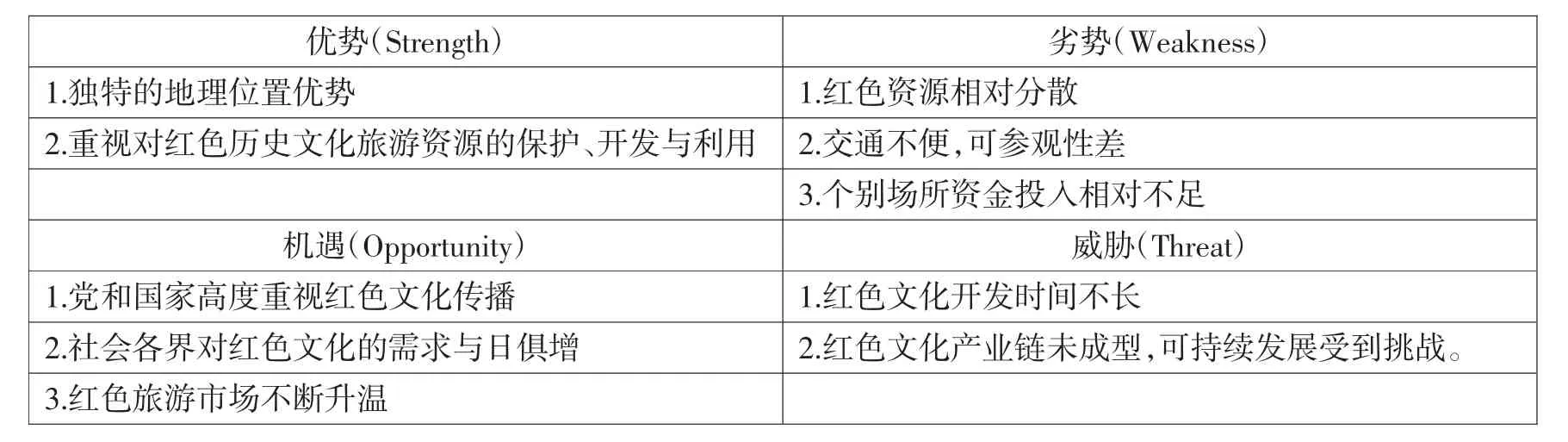

SWOT分析是基于内外部竞争环境和竞争条件下的动态形势分析,是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部机会与威胁等进行分析研究。本文通过实地调研将相关数据予以列举,用系统分析方法,把各种因素相互匹配并加以分析,进而得出相应结论,作为对内蒙古红色文化旅游资源挖掘与利用的策略依据。

表1 内蒙古红色文化旅游资源SWOT分析

表1为内蒙古红色文化旅游资源发展的优势、劣势、机遇和威胁,依据上述四个方面对内蒙古红色文化旅游资源进行SWTO分析。

1.自身优势(strength)

内蒙古红色文化旅游资源的优势较为明显。一是内蒙古自治区有着辽阔草原,具有独特地理环境,这些都是红色历史文化旅游资源对外传播、吸引国内外参观者的优势。比如往返苏联的红色地下交通线、早于中华人民共和国成立两年成立的内蒙古自治区政府旧址、中共六大展馆等。这些都是其他省区没有的、独一无二的红色文化旅游资源。二是自治区领导重视。内蒙古自治区各级政府非常重视对红色历史文化旅游资源的保护、开发与利用。自治区政府每年都要划拨一定资金专门用于自治区各地红色历史文化遗址的建设、修复等,仅财政支出每年就达近千万元。[16]因而,切实有效把握自身优势并加以最大程度发挥,则会带来非常可观的政治、社会、文化与经济效益。

2.存在不足(weakness)

首先,红色资源相对分散,难以形成有效传播范围。内蒙古自治区地域广袤,人口居住较分散,具有代表性的红色文化遗址遗迹分布在呼和浩特市、巴彦淖尔市、乌兰浩特市、锡林浩特市、满洲里市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、包头市、通辽市、赤峰市、阿拉善盟等十余市、盟、旗、县,从东到西遍及内蒙古自治区全境,空间分布相距甚远,对于红色历史文化旅游来讲,难以形成完整的参观与旅游线路。受制于旅游时间,不少旅游者被迫放弃部分景点。

其次,交通不便,可进入性差。地处偏僻是制约内蒙古红色历史文化旅游扩大影响力的主要原因。众所周知,像呼和浩特市乌兰夫纪念馆这样的红色历史文化景点地处内蒙古自治区首府,非常方便国内外客人参观。但是,像居延-定远红色地下交通线遗址、乌拉特前旗中滩抗日根据地旧址和垦区暴动指挥部旧址等红色历史文化遗址均地处偏远,交通不便,加上没有专门的交通线路,很难被人知晓,更难有效对外传播,扩大其红色历史文化影响力则更是无从谈起。这是研究内蒙古红色历史文化旅游资源时必须正视的现实问题。

最后,个别场所资金投入相对不足,基础设施建设滞后。如实地调研的乌拉特前旗垦区暴动指挥部旧址和乌拉特前旗中滩抗日根据地旧址均因资金投入不足,未能在原址建起规模纪念馆,因而无法产生旅游效应,此类红色历史文化则无法发挥出爱国主义教育基地的作用。

3.面临的机遇(opportunity)

第一,党和国家高度重视红色文化传播。改革开放几十年,党和国家一直非常重视红色历史文化对外传播。习近平总书记在视察江西红色历史文化遗址时曾专门谈道:“井冈山精神和苏区精神,承载着中国共产党人的初心和使命,铸就了中国共产党的伟大革命精神。这些伟大革命精神跨越时空、永不过时,是砥砺我们不忘初心、牢记使命的不竭精神动力。”[17]党和国家始终高度重视全国各地红色历史文化对外传播,始终重视红色历史文化遗址挖掘、开发和利用。有着党和国家的支持做动力,内蒙古红色历史文化遗址的挖掘、开发和利用必然有大的进展。

第二,社会各界对红色文化的需求与日俱增。参观红色历史文化遗址,缅怀革命先烈的丰功伟绩,是全国各族人民的共同心愿与期待。根据2018年年初发布的《2018年全国旅游工作报告》显示,红色旅游客群年龄层逐渐低龄化,游客主体开始转向80后和90后。客群对红色文化旅游的认同感逐年提高,并表现出红色旅游的参观意向。红色历史文化遗址参观人数呈现连年增长态势。

第三,红色旅游市场不断升温。数据显示,最近三年全国红色旅游接待游客累计达34.78亿人次,综合收入达9295亿元,年均增长率为百分之五以上。[18]不断升温的红色旅游市场需求态势为内蒙古红色历史文化资源的开发利用带来更大机遇。

4.应对的挑战(threat)

第一,红色文化开发时间不长。

与其他省区相比,内蒙古红色历史文化资源开发时间相对较短,时间范畴上并不占优势。如自治区最早对外展出的红色历史文化遗址王若飞纪念馆改建于1962年,其原址为包头市泰安客栈;内蒙古革命烈士陵园仅有40年的对外开放历史,乌兰夫纪念馆于1992年年底正式落成,较之国内大部分纪念馆历史明显较短。如1950年10月井冈山纪念馆就已经建成,江西瑞金红色根据地于1961年3月4日就获批“第一批全国重点文物保护单位”,延安革命纪念馆更是于1950年7月1日新中国成立不到一年就建成并对外开放;相比之下,内蒙古红色历史文化遗址建成与开展时间明显晚于这些省区;知名度与社会影响力同样落后于这些省区,内蒙古红色文化旅游资源的社会知名度与影响力不足,面临的竞争压力更大。

第二,红色文化产业链未成型,导致可持续发展受到挑战。

内蒙古红色历史文化资源总数有百处以上,但是,这些红色历史文化资源分散在自治区各地,对外展出只有一项业务,业务范畴单一,未能与当地的特色民族文化相融合,参观时间和客群受到严重影响,未能有一个科学的红色文化产业经营理念,无法形成红色文化旅游产业链,导致无法生成可持续发展的旅游态势。

本文对“内蒙古红色文化旅游资源”进行SWOT分析后,总结出内蒙古红色文化旅游资源挖掘和利用实际情况是优势大于劣势,机会与威胁共同存在,基于此实际情况制定SO增长型和ST红色历史文化旅游多种经营混合战略。

具体做法:

a.SO增长型战略:(投入资源加强优势,争取机会)

b.ST多种经营战略:(投入资源加强优势,避免威胁)

五、内蒙古红色文化旅游资源开发与传播策略

基于上述情况,如何科学有效地对内蒙古自治区红色文化旅游资源进一步发掘,本文根据红色文化资源的现状提出以下对策:

1.开发与保护并举,扩大传播影响力

大力挖掘到目前为止鲜为人知或未能被发掘的红色文化旅游资源。作为红色文化遗产,挖掘的主要工作就是深入探讨、发现未能被人注意或者没能引起重视的革命历史文化遗产,如居延-定远红色地下交通线、中滩抗日根据地、垦区暴动指挥部等,对其革命史、爱国主义教育、文化与经济旅游等各方面潜在价值进行评估,弘扬爱国主义传统,发挥出教育下一代人接好无产阶级革命事业的班的作用。

2.借助新媒体方式,提升可参观性空间

设法寻找仍然健在的革命历史事件的见证人,对他们进行口述历史采访,以永久保存这些极有可能消失的一手史料;对收集到的珍贵史料设置具体保护存储措施,以永久保存红色历史文化资料。同时对相当部分并未广为人知的红色历史文化遗产进行多种形式的艺术创作,制作成各种形式的宣传材料,如电影、纪录片、短视频、电子宣传屏等,利用各种媒体进行对外传播;尤其应积极利用新媒体技术对外传播。同时,借鉴国外纪念馆运营的成功经验,通过线上VR参观的方式,引导受众产生现场体验感。

3.融入草原特色文化,整合旅游资源

红色文化遗址是中华传统精神的延续和体现,不同地区的文化精神具有浓厚的地域特征,如延安精神、西柏坡精神、长征精神等[19]。这些都为红色文化旅游资源的挖掘和产品开发提供了很好的借鉴。在内蒙古红色文化旅游资源挖掘的过程中,应借鉴其他地区的成功经验,将红色精神与内蒙古民族文化相结合、将红色文化与历史和人文精神相结合,形成综合性强的旅游产品。如“草原丝绸之路”沿线各民族文化结构与内蒙古红色文化旅游资源整合计划就能让游客群体更好地体验具有草原特色的红色文化旅游产品,再有像冬季那达慕知识竞赛、草原美景进校园等活动,可让游客身临其境的感受草原生活,从而避免仅有解说或展板的枯燥参观,提升游览的趣味性。[20]内蒙古红色文化旅游资源分布较广,应充分发挥地域特色,将空间分布相距甚远的纪念馆、遗址等相整合,开发内蒙古红色旅游线路。