横波地震在关中活断层勘探上断点的先导性研究

2020-11-18朱建刚

朱建刚,智 敏

(中煤炭科工集团 西安研究院有限公司,西安 710077)

0 引言

地震勘探广泛应用于寻找石油、天然气、煤炭等重要资源普查和开采,一般目的层较深[1]。城市活断层勘探主要为查明活动期较近的地质构造的位置、走向和规模(主要在第四系覆盖层中的构造)等现状,同时关注断裂的活动性,浅中深资料都需兼顾。传统地震勘探主要是纵波波源激发,根据纵波的特性知道,对于浅层和较小构造(100 m以内、断层小于5 m)的识别精度较差。

现阶段我国处于高度发展时期,城市的扩张,铁路公路建设的高速增加,为避开地质构造影响,要求对浅层的地质构造、隐伏断裂勘察更为精确,因此寻找合适的勘探方法成为首要。而横波勘探在我国还处于初级发展阶段,应用较少[2]。

横波具有速度低,波长短的特点,通常纵波主频是横波的2倍,而速度能达到3倍(软底层)甚至更高[3]。由于其特殊的传播特性,受地下水影响较小,在潜水不好情况下同样有利。根据其特点,横波勘探对100 m以内浅层、较小地质构造具有很大优势[4]。

1 横波勘探方法

横波由剪切力产生,在剪切模量为零的介质(气体、液体)中不能传播,因此横波只能在固体介质中传播[5]。

根据纵横波的介质震动特性和相关理论,纵横波在介质中的传播速度表示为:

(1)

(2)

其中:VP、VS为纵波、横波速度;μ为介质的剪切模量;E为介质的弹性模量;ν为泊松比;ρ为密度,根据上述公式可得式(3)。

(3)

一般介质泊松比值范围为0~0.5,因此

(4)

2 实际应用实验

2.1 实验区域选取

实验区域选取陕西关中盆地中部,区境内的地貌主要有平原、黄土台塬两种基本形态。受秦岭、渭河走向的控制,境内各种地貌均作东西向延伸,南北向交替,呈明显条带状分布。区域上紧邻我国南北地震带东侧的渭河断陷地震构造带内,北侧为北山山地,南侧为秦岭地块,勘探程度较高,有很多较小的隐伏构造。

区域地层主要由第四系(Q)松散沉积地层、第三系(R)沉积岩、太古界(Ar)变质岩组成。第四系(Q)总厚度约840 m,全新世(Q4)地层厚度约20 m,更新世(Q3)地层厚度约20 m,往下是Q2和Q1。

地形起伏不大,浅层地层主要为风积、冲积、洪积形成,推测应为石川河一级阶地。地层近水平,沉积韵律清晰。一级阶地表层黄土一般为黄土状土,较密实,具轻微湿陷性或不具湿陷性,地下水位埋深在2 m~5 m之间,水位浅变化不大,低速带不发育,对地震波激发与接收均有利,因此,表、浅层地震地质条件简单。

2.2 实验数据采集

好的数据需要合理的采集技术和参数的支持,本次数据采集选用Arise仪器,配备200道60 Hz纵波检波器,200道38 Hz横波检波器,测线长度为186 m,18磅大锤同点多次垂直叠加(同点多次激发,压制噪音,提高信噪比),保证能量均衡稳定,以已知断点为中心铺设,采用不对称中点放炮,全排列接收,覆盖次数24次。

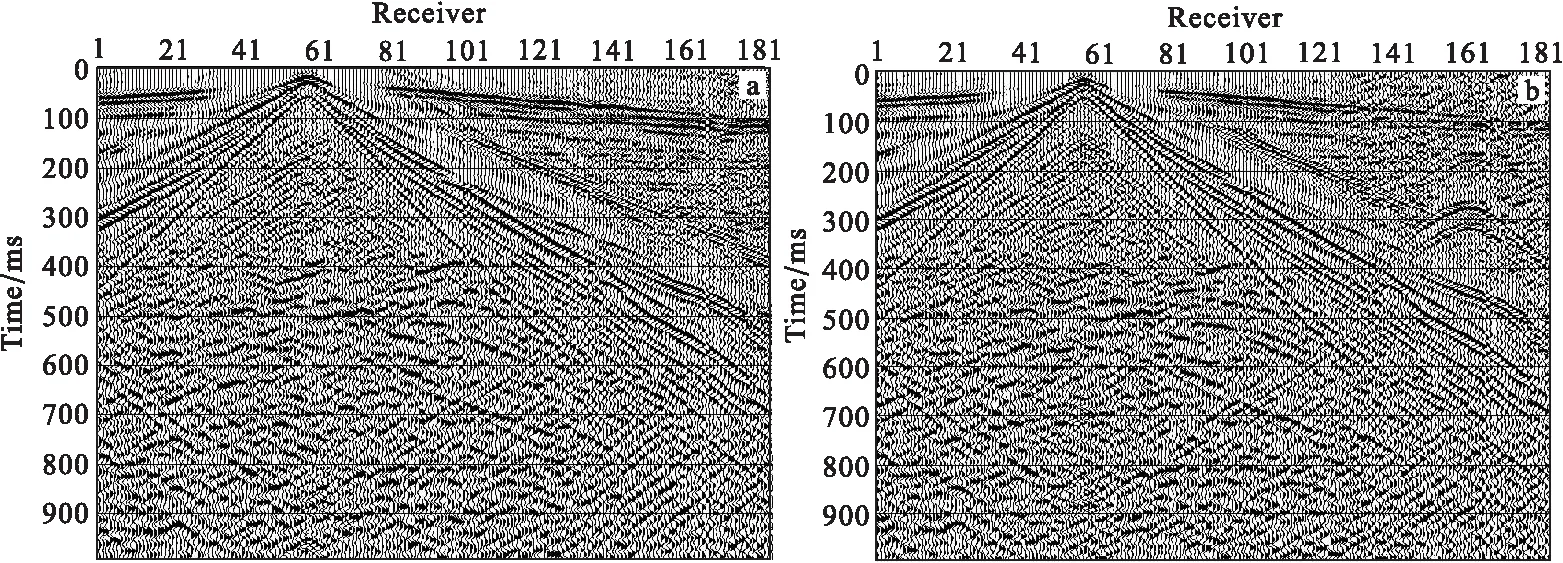

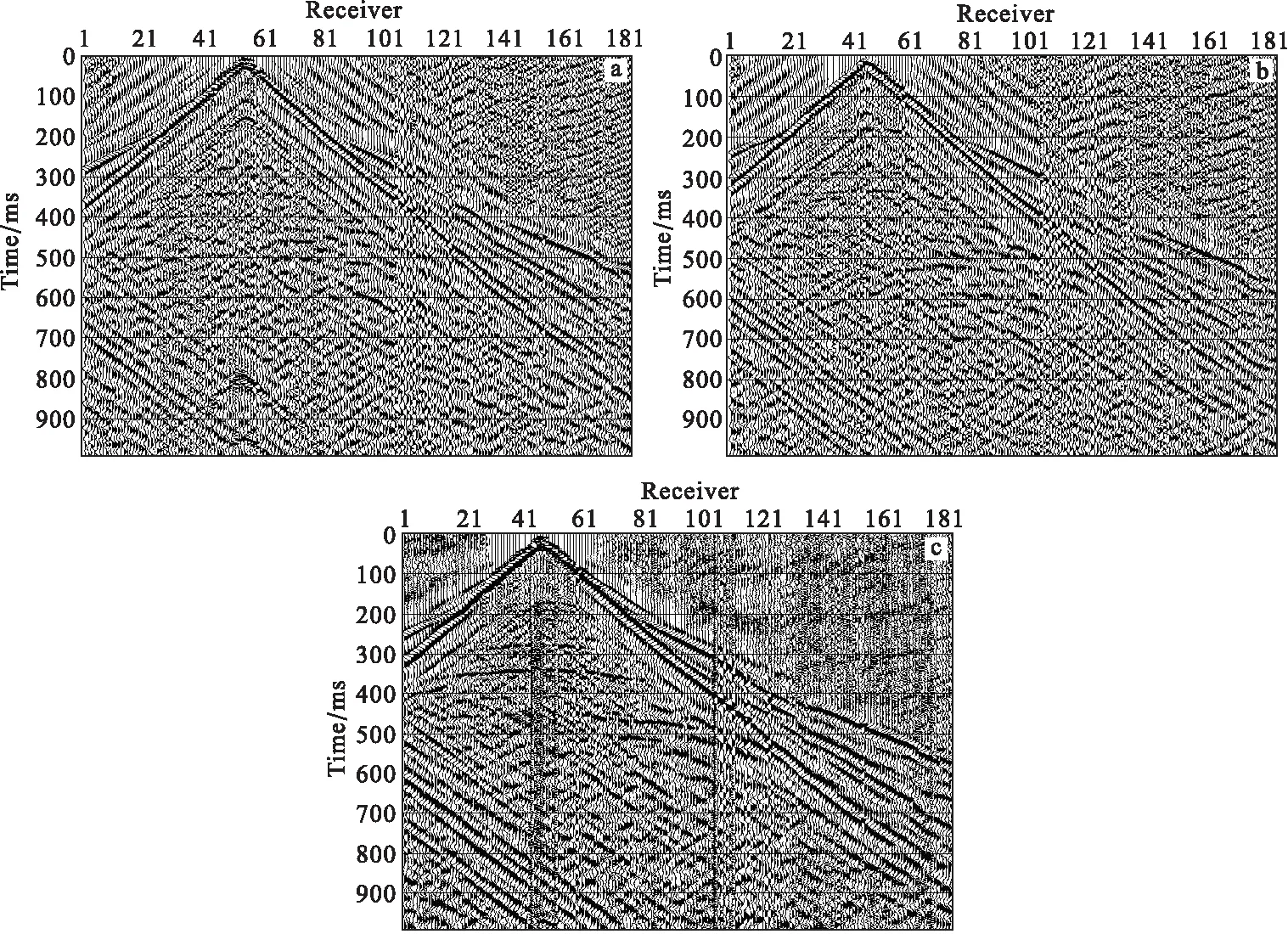

通过对比纵横波5次、8次垂直激发单炮发现,反射目的层相较差别不大,都能满足最终需求,并且过多的垂直叠加次数并没有提高资料的信噪比,有时反而起到反作用,因此根据生产需求,最终选定大锤垂直激发5次(图1、图2)。

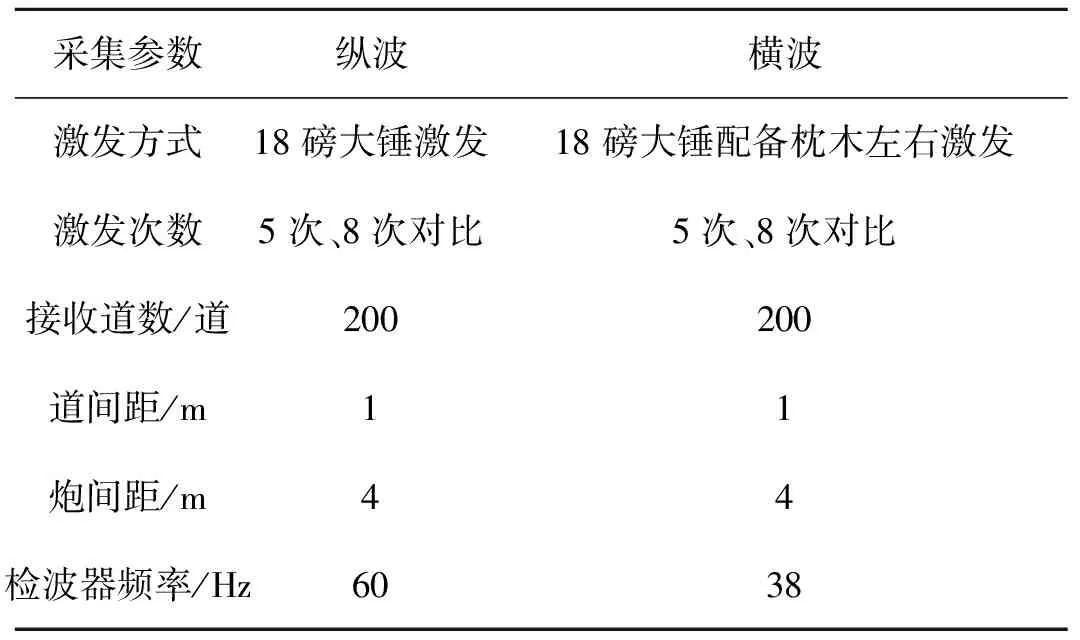

表1 纵、横波采集参数表

图1 纵波大锤激发次数单炮记录对比

图2 横波大锤正反极性激发次数单炮记录对比

2.3 数据处理

数据处理是针对本区地质任务和地质特点,提出处理目标以及要求。处理流程主要包括:①原始数据解编;②定义观测系统;③道编辑(去掉坏道、反极性道);④静校正;⑤振幅恢复 ;⑥叠前资料去噪 ;⑦地表一致性反褶积;⑧速度分析;⑨动校、叠加、偏移等。为达到更好的处理效果,对原始资料分析,以便选择合适的处理流程和参数。

在本区已进行多次活断层探测,综合以往的处理解释经验,并根据本次原始资料进一步改进。纵波数据处理流程如图3所示。横波相较纵波,传播方式不同,主流程如图3所示。处理主要不同和难点:①横波速度低,拾取速度主要在150 m/s~350 m/s之间,线性噪音影响较大,去噪是关键;②横波静校正初置波难以分辨清楚,本次地表起伏不大,由于横波的产生是重锤侧向击打枕木产生,近道纵波、初至波等干扰较大,并且分不清楚。

图3 纵波、横波处理流程图

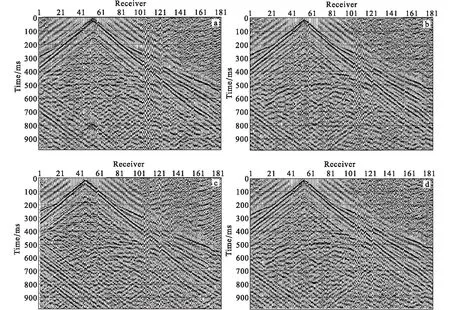

根据难点提出合理的应对方案:①去噪处理时,先对资料进行原始速度分析,并拾取初始速度,利用拾取后的速度进行速度域与频率域多种方式滤波,依照先去强噪音,后去较弱干扰的宗旨进行(图4);②针对近道初至波影响较大的情况,通过限制偏移距,只拾取稳定的中偏移距初至波,对资料进行静校正。横波做枕木左右激发,形成不同极性单炮记录,可对不同极性结果对比,同时可以进行双极性耦合实验(图5),通过对比单炮分析,耦合单炮能够有效地压制部分随机噪音,提高信噪比。

图4 纵横波去噪后对比

图5 横波正、反极性以及耦合单炮记录对比

2.4 数据效果分析

野外选取实验线位置相同,只是进行了纵波和横波正反极性的锤击实验,因此野外静校正量一致,排除了静校正干扰。横波的正反极性处理也采取了相同参数,尽可能的排除人为干扰。对数据处理得出叠加剖面对比,并对实验线处断点验证的探槽拍照(图6)。

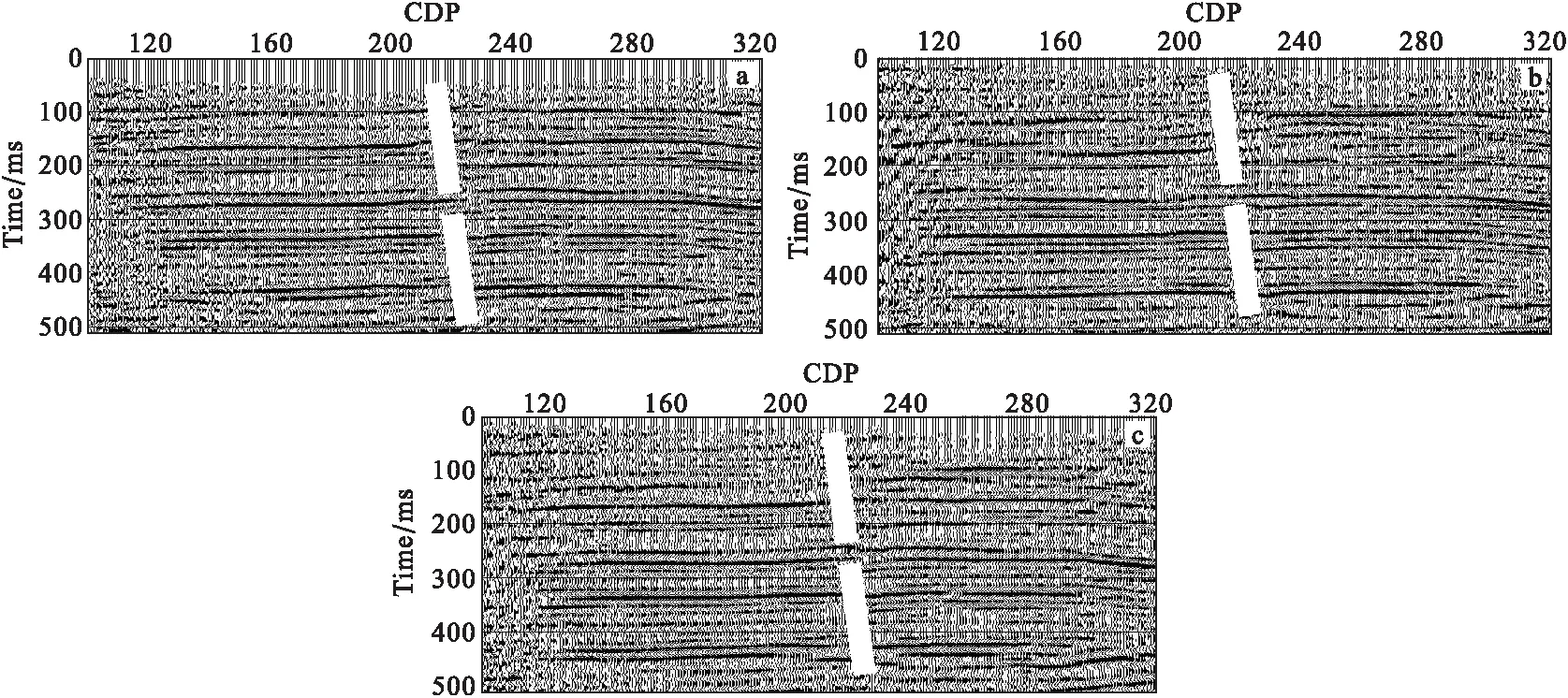

从对比图7分析看出,纵波时间剖面同相轴连续性较好,没有明显的较小隐伏断层出现,横波剖面在CDP220左右的位置(CDP320-420由于枕木问题造成资料较差),相对有较小的隐伏断层,这与已知的地质构造符合(图6显示的断距不足1 m正断层)。因此证明横波较纵波有更好的分辨率,能够识别出较小的构造。

图6 测线附近实际探槽照片

图7 纵横波时间剖面对比

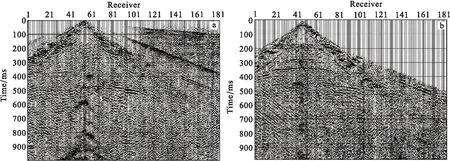

通过实际数据对比分析横波较纵波具有更好的分辨率,实验采集了正反极性的横波数据,同时对同一地点单炮进行耦合分别叠加对比发现(图8),正反极性和耦合后的剖面都能识别出已知隐伏构造,但耦合后的单炮资料(图4)反射同相轴更好,并且在处理流程相同的情况下,耦合剖面的隐伏断裂更清晰,都能满足浅层小构造的勘探需求。因此耦合后双极性横波单炮、叠加剖面信噪比更高,对构造识别提供更有利证据。

图8 横波正、反极性以及耦合后时间剖面对比

3 结论与建议

在陕西关中的纵横波实验收获了一系列高质量的单炮和剖面,有利的证明了以下几点:

1)由于上断点埋深较浅,纵波速度快,无法准确识别,横波对上断点识别更具优势。

2)横波勘探时,双向激发优于单向激发,双向激发耦合后会去掉一些不规则干扰,提高信噪比,对小构造(断层)、隐伏断裂的识别更好。

3)横波勘探时也有一些不足和需要克服的地方,如人工锤击能量弱、深度较浅,只有60 m左右,不利于断层的解释,可以考虑增加锤击能量或其他方式产生横波震源,将探测深度扩展至200 m左右为宜。

4)横波勘探也有一定的局限性,首先为震源产生比较难,其次速度低,浅层噪音影响较大,因此叠前资料的处理需更精细。

5)建议活断层勘探采用分两步走的办法,先采用5 m左右道距纵波勘探方法定位解释断层,再采用1 m道距横波勘探方法准确锁定活断层上断点位置及埋深,以便减少钻孔数量,降低勘探成本。