基于 “产城融合” 视角的我国流通业转型空间及战略选择

2020-11-18曹宇波副教授

曹宇波 副教授

(山西大学商务学院 山西太原 030031)

引言

随着城镇化建设水平的不断提高,城市生活圈给人们带来了生活上的便利和生产上的发展,越来越多的现代产业在城镇中落户发展,其中最为重要的便是流通业。流通业是社会再生产的核心环节,是先导产业,其发展水平与城镇化有着紧密联系。此外,城市建设面积不断增加、城市经济规模提升、城市财政实力显著增强等一系列变化,都昭示着我国城镇化的快速发展。城市的扩张带来了更多的人口集聚,由此导致各方面要素需求的提高,现代流通业的资源配置优化能力由此得到不断重视。一些学人通过分析城镇化的实现路径,指出城镇化的过程是扩大内需的关键,通过人口集聚和扩散对流通产业的积极影响将促进社会消费水平的提升,对于提升经济社会发展潜力具有重要意义。但是,在我国新型城镇化推进过程中仍然存在着关键的结构性矛盾,即城镇化实现与产业结构调整的矛盾。一方面城镇化扩张对土地要素的依赖较为明显,一些地方采取不断扩张城市边界的做法维持土地城镇化发展,使得城镇化建设粗放,产生“鬼城”等畸形城市形态,城市产业空心化明显,“有地无产” 的现实问题严重;另一方面,伴随产业结构的调整,产业集聚化导致产业园区周边与城镇的联系缺乏,物业配套不健全、功能区建制缺乏,出现 “有产无城” 的问题。因此,强调 “产城融合” 具有一定的实际意义。《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》提出 “工业化与城镇化良性互动” 的发展理念,将 “产城融合” 视为协调统筹各功能区健全发展的关键。在这一背景下,作为城镇化过程中崛起的关键基础性产业,其转型空间和发展战略的选择对于提升现代流通业发展水平、促进城镇化过程中的产业协调具有重要价值。

我国 “产城融合” 现状分析

(一)从 “工厂城” 到 “产城融合”

在1979 年,以 “企业办社会” 概念呈现的工作- 生活一体化架构便已出现,并形成中国式产城融合的先导。其中具有代表的有上海宝钢的 “工厂城”,实现了工人工作和生活围绕着厂区进行,厂区在基本生产功能下延展了生活、娱乐、社交等多种属性。但随着现代房地产业的快速发展,基于地产运营商和产业运营商的新型 “产城融合” 模式得以实现,其中主要表现为产城综合体、特色小镇、工业园区、技术创新园区等新型 “产城融合” 形态。其演变过程如图1所示。

从图1 中可以看出,从 “工厂城” 到现代 “产城融合” 模式的变化过程符合经济建设和产业发展方式演变的基本规律,在 “工厂城” 阶段是 “人随产业走”,形成的是活力较低、创新价值不高的低层次 “产城融合” 体系;而在城镇化建设促进人口集聚的过程中,现代 “产城融合” 表现出 “产业向市场靠近” 的近场化建设理念,分布在城市群边缘或城乡结合部的产业园区、开发区兼容了“工厂城” 的优点,摒弃了其缺点,同时加入了更符合现代城市经济运行的相关要素,比如更加立体的产业功能布局,由此提升了 “产城融合” 的整体效率。

图1 现代 “产城融合” 体系的更迭

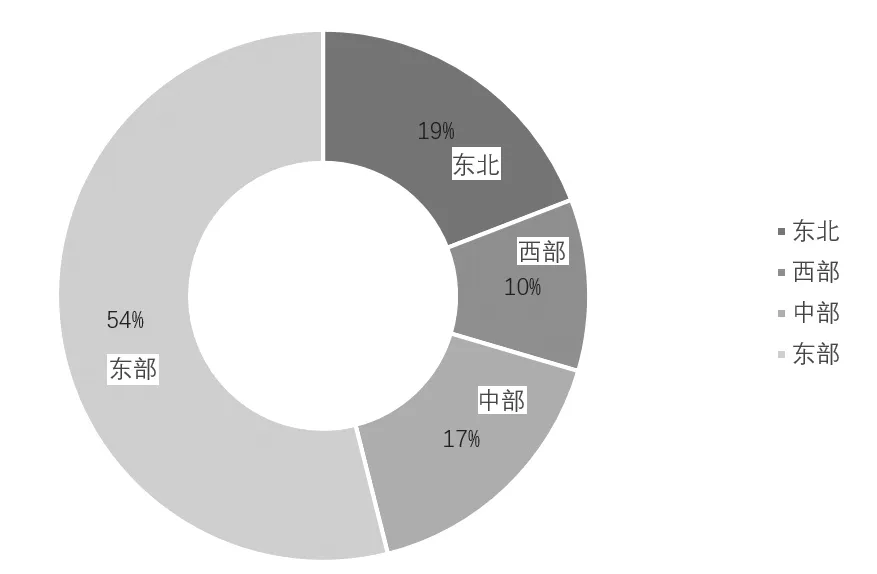

图2 2018 年20 强产业园区地区分布状况

表1 流通业与城镇化融合发展水平评价指标体系

(二)从东部沿海向内陆地区延伸

从空间变化来看,“产城融合” 具有从东部沿海向内陆地区转移变化的特征,图2 显示了2018 年20 强产业园区地区分布状况。从中可以看出,东部沿海地区具有良好的“产城融合”基础,产业园区数量多且通常规模较大,在沪宁杭、苏锡常等地城市群附近,布局有丰富的产业园体系,是我国 “产城融合” 综合发展最快的区域。而随着西部内陆地区产业发展水平提高,经济实力加强,产业园区的建设发展水平不断提高,整体来看仍有较大的发展潜力。

流通业与城镇化融合整体水平测度

(一)耦合模型

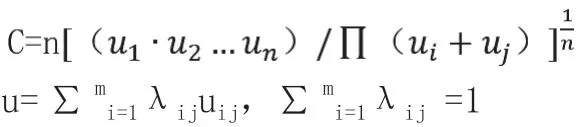

对比实证分析,耦合关系评价能够更为直接地探寻相关变量之间的协同变动情况,是对两个或多个系统及系统要素间良性互相关联的测度,主要从发展及协调层面对不同阶层间的变动进行分析,对于本文研究的问题而言,建构如下的耦合评价模型。参考盛亚(2016)的研究,将流通业与城镇化之间的耦合关系表述为如下模型:

模型的基本结构:

其中,u 为系统综合序参量,表示的是耦合系统中的组成元素数量,在本文的研究中,取u=2。据此计算得到耦合度指数:

设定正常数x1,x2,…,xm为分别描述流通产业发展的m 个指标,y1,y2,…,yn则分别表示城镇化发展的n个指标,x'i表示第i个衡量流通产业发展指标的标准化值;相应地,y'j表示第j 个衡量城镇化发展指标的标准化值。其对应的权重指标为ai和bj。

耦合度C 为f(x)、g(y)在这一状态下达到的耦合度值。根据以往的研究,当C 的数值小于1 时,f(x)、g(y)达到了高水平耦合。当C 的数值介于0.5 和0.8 之间时,f(x)、g(y)达到了较好的耦合。当C 的数值小于0.5 时,f(x)、g(y)的耦合情况较差。而C 的数值小于0.3 时,基本可以判断f(x)、g(y)之间未能耦合。

(二)评价指标选取

鉴于商贸流通业的行业复杂性,目前尚未有针对商贸流通的官方定义。参考苏俊华(2017)的研究,取商贸流通业的狭义定义,即涵盖批发零售业、住宿餐饮业、交通运输业、仓储物流业在内的行业门类。具有一定的综合性。表1 从规模指标、结构指标、成长指标和效益指标4 个层面建构了流通业与城镇化融合发展评价指标体系。

(三)数据来源

本文所用数据主要选取全国31 个省、市、区2009-2018 年《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》以及流通业数据库等。个别年份缺失数据采用相近指标或相近数据计算填补。由于港澳台地区统计口径的差异,本文所选数据未包括上述三地。

(四)流通业与制造业耦合关系计算结果分析

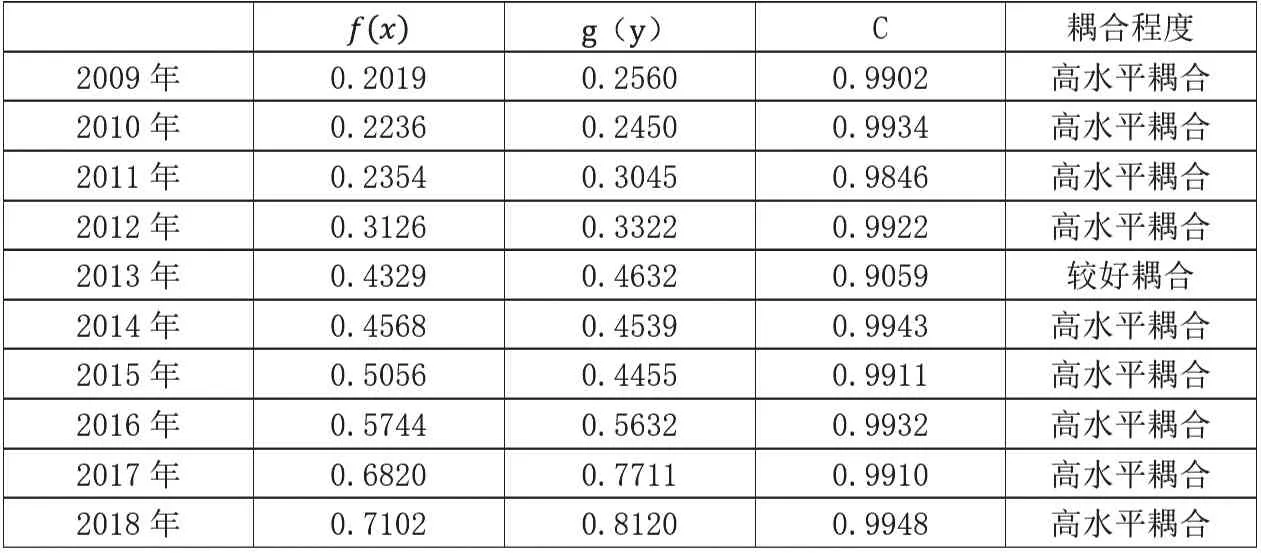

通过对2009-2018 年原始数据进行标准化处理,分别得到f(x)、g(y),并依次计算出耦合程度C。将计算结果列入表2 中。

通过表2 的数据计算结果可以看出,在2009-2018 年间,我国流通业与城镇化耦合程度基本达到高水平耦合,整体来看我国流通业与城镇化协同发展态势良好。但如果深入分析,则发现我国不同城市间经济发展水平差异明显,因此需要选取31 个省、市、区的数据进行分别研究,计算f(x)、g(y)和耦合度C 后汇总计入表3 中。

表3 中数据显示了选取的我国31 个省、市、区流通业与城镇化的耦合情况,从中可以看出,北京市、上海市、广东省、重庆市、江苏省、浙江省、福建省达到了高水平耦合,而西北部省份和东北、华北的大部分省份均未实现良好耦合。出现这一情况的重要原因在于东部地区和少数几个一线城市经济发展水平较高,流通基础良好,受到城镇化建设和交通运输资源驱动的影响,流通资源转换较快,增加了人力资本投入、促进了产业产出增加,因此流通业与制造业发展的协调程度较高,耦合水平普遍超过其他区域。而西部地区受到流通业发展滞后、交通、通信等基础设施落后的影响,城镇化建设水平较低,现代化商贸流通经济尚未形成,因而在很大程度上缺乏与流通业的协调发展能力。

流通业与城镇化耦合关系影响因素的实证分析

(一)模型构建与计量分析方法选定

通过上节的分析,当前我国流通业与城镇化耦合关系在全国层面上表现为高水平耦合,但在不同区域层面的分析结果则出现较大差异,这也说明 “产城融合” 的实际影响因素较多,因此为了探寻 “产城融合” 视角下流通业转型的战略途径,有必要使用计量分析方法。在模型选取方面,本文应用较为成熟的空间向量自回归模型(SAR),该模型可表述如公式(1):

表2 2009-2018 年流通业与城镇化耦合关系计算结果

表3 耦合结果评价

表4 变量汇总说明

(1)式中,ρ 为空间自回归系数,W 为邻接矩阵,Wy 为空间滞后因变量,ε 为随机变量。

定义“产城融合度”指标ICI 为被解释变量,选取f(x)和g(y) 作为解释变量,同时引入控制变量:对外开放水平(FOL)、流通信息化水平(INT)、流通业固定资产投资(FAD)。建模如(2)式:

(2)式中,i 和t 分别为地区和时间变量,εit为随机变量,α0为常数。各变量汇总如表4 所示。

(二)数据来源

用于实证研究的数据主要来自于2009-2018 年《中国统计年鉴》及各省市统计年鉴与上文研究得出的部分数据,数据使用Excel 2012初步处理后导入Stata软件进行进一步处理。

(三)实证分析结果

为了使研究过程更加简洁直观,笔者将选取的31 个省、市、区按照行政区域分区记为东部、西部、中部、北部四个重点区域,使用SAR模型进行计量分析,得出表5所示的结果。

本文借鉴徐春华、刘力(2013)的研究,使用极大似然法对模型进行参数估计,得到如表5 所示结果。该实证结果进一步验证了上文中流通业与城镇化耦合评价的结果。东部区域流通业与城镇化耦合水平较高,并在一定程度上促进“产城融合度” 提升,其影响系数为0.0389。中部和西部流通业与城镇化耦合水平较低,流通业分散经营导致流通发展水平提高,造成城镇化实现率降低,这可能是由于流通业未能与城镇化融合,流通产业基地(如物流园、仓库)均位于远郊区,导致城市中心对劳动就业人口的吸引力下降所致。北部地区与中西部地区同样具有类似结论,此处不再赘述。

控制变量对“产城融合度”的影响。从表5 中可以看出,对外开放水平(FOL)、流通信息化水平(INT)、流通业固定资产投资(FAD)三个变量均在1% 的显著性水平下通过检验,其中除西部地区“对外开放水平”估计系数为负之外,其余估计系数均为正。说明经济发展水平、流通业固定资产投资都可促进 “产城融合度” 提高,以东部地区为例进行分析,流通信息化水平(INT)每提高1%,就会促进东部地区 “产城融合度” 提高0.1940%;流通业固定资产投资每提高1%,就会促进东部地区 “产城融合度” 提高0.3342%。

综合来看,不同区域流通业与城镇化耦合关系对流通业转型升级的影响存在异质性,在我国新常态经济建设过程中,如何正确引导流通业在 “产城融合” 下获得良好发展,并实现顺利转型,还需要进一步优化分析。

表5 SAR 模型下我国东、西、中、北部的计量回归结果

“产城融合” 视角下我国流通业转型的战略选择

综合以上分析可知,我国流通业与城镇化融合发展的整体水平不高,国内不少区域城镇化建设过程中仍然存在流通业发展滞后的问题,为了更好地提高 “产城融合” 视角下我国流通业转型效率,需要结合以下发展战略进行。

(一)加快流通业态创新——打造数字化战略

在现代城镇化体系内,由于城市空间的扩大、人口的急剧膨胀带来的流通压力也不断增长,传统的流通发展方式主要依靠人力完成货物配送,服务响应较慢、消费者感知价值难以有效提高。可以在流通业态创新的背景下打造流通数字化战略,将大型流通企业如苏宁集团、京东集团的流通优势依托专卖商城、网上商城展开,打造社区场景的场景化流通服务体系。比如目前苏宁集团积极布局的 “苏宁云商” 便串联起了传统供应链和网络供应链,在终端物流配送环节践行节能超市等新兴业态,使得流通现代化水平得以更快实现。同时,“互联网+流通” 的概念运用业已成熟,电子商务在全国各大中城市已基本实现全覆盖,在城镇化过程中,我国流通企业要以电子商务为契机,在传统实体店的基础上拓展网上商店,将在线交易和线下交易做协同推进,继而提高流通竞争力。

(二)调整区域流通业态布局——打造集聚化战略

流通产业的空间集聚能够在很大程度上优化成本、提高效率。城镇化建设过程中必然伴随着区域经济结构空间布局的调整,城市化使得流通消费市场集聚,为了提高与消费终端的联系,流通企业也应该积极调整区域布局,明确区域流通节点城市的流通定位问题,发挥北京、上海、广州、成都等城市作为国际大型流通节点的基础作用,实现整体连结和区域协同并举、流通节点价值多元化的目标。相比大型城市的城镇化水平高、流通发展实力雄厚而言,我国中西部城市流通业发展缓慢,流通业与城镇化耦合水平极低,基本上无法在短期内实现 “产城融合”,但这类区域通常具有一定的流通消费潜力和资源优势,因此当地政府要着力加强这些城市的流通业建设,合理分布流通网点,实现与经济发达城市流通合作和资源共享,继而形成 “大流通” 的产业集聚形势。

(三)流通企业创新发展——打造精准服务战略

流通企业要拓展服务领域,利用网络经济加快网络虚拟业态布局,实现与实体店的融合,实现优势互补与竞争力的重构。加快各类型定制服务、个性化业务的建设,加快配套服务的跟进,注重物流配送和电子支付体系效率化建设,提高顾客满意度。

同时,流通企业要紧密贴合城镇化背景下区域产业分工和专业化市场体系的建设需求,实现批零市场的功能创新,同时凭借便利的网络渠道布局诸如出口代理、跨境电商业务,将不同渠道的产品进行展示推介、仓储物流、配送及售后服务体系进行融合,提高一体化服务能力。围绕现代城镇需求和市场结构的新型流通模式,学习诸如 “社区场景的零售”、“同城速递” 等创新业务的模式,打造更好的流通市场。