外周静脉置入中心静脉导管在肿瘤护理中的临床应用探讨

2020-11-16张广华

张广华

【关键词】外周静脉置入中心静脉导管;肿瘤护理;护理效果

【中图分类号】R473.73 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8714(2020)10-0238-01

肿瘤患者在接受治疗的过程中经常需要建立静脉通路来进行输液和化疗等。常规的静脉通路建立方法因为经常性的穿刺会给患者带来巨大痛苦,同时会在很大程度上增加感染的几率,从而在一定程度上影响治疗效果。外周静脉置人中心静脉导管(PICC)是临床上常用的静脉通路建立方式,其有效的避免了反复穿刺带来的众多问题,从而能够帮助患者获得更好的治疗效果。以下本文将针对外周静脉置人中心静脉导管在肿瘤护理中的临床应用效果进行探讨,具体操作如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取我院肿瘤内科在2019年4月-2020年3月期间收治的100例肿瘤患者为研究对象,应用常规分组方法“随机数字表法”将该100例患者分为A(n=50)、B(n=50)两组。A组患者中男女比例为29:21,年龄分布为22-77岁,平均年龄(49.5±1.5)岁;B组患者中男女比例为27:23,年龄分布为21-76岁,平均年龄(48.5±2.5)岁。两组患者在男女比例、年龄分布上没有显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

A组患者行传统静脉留置针穿刺,具体操作为:将留置针套上套管后放在皮下,之后拔针并拧紧肝素帽,最后将其与输液装置进行连接。

B组患者行PICC,具体操作为:1.静脉选择:选择较直、较粗以及静脉瓣较少的贵要静脉,可以有效提高穿刺成功率,或者是选择头部静脉等。2.测量插管长度:指导患者手臂外展90°,然后依据静脉的走向进行测量,从穿刺点到腋下再到第三根肋骨为止。3穿刺点消毒:以穿刺点为中心,半径10cm内的范围进行消毒。4穿刺操作:铺置无菌洞巾,并按照测量长度截断管道,同时使用生理盐水对管道进行冲洗。进针角度为15-30°,在回血后继续进针,并在进鞘后取出穿刺针。之后沿插管鞘将导管送至中心静脉位置,拔出导丝和插管鞘后连接肝素帽并风管。最后使用酒精对穿刺位置消毒,同时使用透明胶带对穿刺点进行固定。

同时对两组患者行心理疏导、用药护理、饮食指导和运动指导等。

1.3观察指标

观察两组患者的并发症发生情况,包括静脉炎、导管阻塞、导管脱管、感染等;同时采用本院自制的问卷调查表对患者进行护理满意度调查,满分为100分,90分以上、60-90分之间、60分以下分别表示患者对护理工作非常满意、满意和不满意。

1.4统计学分析

采用spss17.0软件处理数据,当p小于0.05时则表示数据差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者并发症发生情况对比

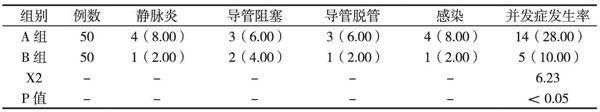

A组患者静脉炎、导管阻塞、导管脱管、感染等并发症总共发生14例,发生率为28.00%,而B组患者总共只发生5例,发生率为10.00%,B组患者并发症发生率显著低于A组患者,数据差异显著(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者并发症发生情况对比[n(%)]

2.2两组患者护理满意度对比

A组患者对护理工作非常满意和满意分别有15例和25例,满意度为80.00%,而B组患者对护理工作非常满意和满意分别有20例和28例,满意度为96.00%,B组患者对护理工作满意度显著高于A组患者,数据差异显著(P<0.05,X2=6.15)

3讨论

肿瘤患者在治疗期间通常需要采用静脉输液的方式来补充身体所需营养物质,同时也需要通过静脉通道的建立来进行化疗。如果采用一般静脉留置针穿刺对患者进行护理干预,那么患者將承受反复穿刺的巨大痛苦,同时很容易引发感染,而PICC置管护理有效的避免了这些问题。但是需要注意的是,使用PICC对肿瘤患者进行护理时,护理人员需要充分契合患者的身体状况进行穿刺静脉、穿刺点以及穿刺导管的选择,同时护理人员在穿刺的过程中需要严格实施无菌操作,以及严格控制好插管力度和速度,最后护理人员需要定期对风管和肝素帽进行检查。如此,通过细致、严格的操作和护理,能够帮助患者获得更好的治疗效果。本文显示,B组患者在导管留置期间的并发症发生率显著低于A组患者,同时B组患者对护理工作的满意度显著高于A组患者,由此则充分表明,PICC在肿瘤护理中的护理效果更良好。

综上所述,相较于一般静脉留置针穿刺而言,在肿瘤护理中PICC具有更好的护理效果,其可以显著降低患者的并发症发生率,从而在帮助患者获得更好治疗的同时显著提高患者对护理工作的满意度,该方式值得在临床推广应用。