高中化学教材中实验类栏目的探究水平和探究技能研究

2020-11-16姚娟娟王世存姚如富方璐

姚娟娟 王世存 姚如富 方璐

摘要: 通过构建探究水平和探究技能分析框架,对2019年版人教版高中化学教材实验类栏目进行分析,结果发现探究水平存在差异。在基础性探究技能中表现出不均衡性,在综合性探究技能中则差别不大。根据研究结论提出实验类栏目的教学实施建议。

关键词: 化学教材; 实验类栏目; 探究水平; 探究技能

文章编号: 10056629(2020)10001906

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

“科学探究与创新意识”是化学学科核心素养要素之一,在培养学生创新实践能力方面具有重要价值。《普通高中化学课程标准(2017年版)》明确指出“具有较强的问题意识,能提出化学探究问题,能做出预测和假设,能依据实验目的和假设,设计解决简单问题的实验方案,能对实验方案进行评价。能运用实验基本操作实施实验方案,具有安全意识和环保意识。能观察并如实记录实验现象和数据,进行分析和推理,得出合理的结论。能与同学合作交流,对实验过程和结果进行反思,说明假设、证据和结论之间的关系,用恰当形式表达和展示实验成果”[1]是学生达成这一实践层面素养的学业要求。

其中探究环节“问题提出与建立假设、方案设计与实施、结论分析与得出、反思与交流”的呈现形式,影响着学生在探究活动中的参与度,参与度不同,探究水平就不一样;不同环节可存在“预测和假设、观察现象、记录现象和数据、分析和推理、合作与交流、说明关系、表达和展示等”等技能,即进行探究环节的过程中能发展技能,环节与技能是上下位关系。探究活动围绕着探究环节开展,并在环节开展中使学生的探究技能得以提升。合理开展探究环节及其包含的技能要素培养是整个探究活动应关注的核心任务,是实施探究活动的出发点和落脚点,对培育学生的探究素养有重要价值。教师为更好地构建探究活动,必须清楚探究活动中探究环节的呈现水平以及探究技能要素。

当前,2019版人教版高中化学必修教材(以下简称“现教材(必修)”)已经正式出版[2],教材中的实验类栏目是开展探究活动、发展探究素养的重要资源。每一实验类栏目在探究环节的水平和探究技能要素构成上可能会有不同。为了明确现教材(必修)实验类栏目探究环节的水平和探究技能,指导教师合理利用教材实验开展探究教学,本文利用內容分析法,从探究水平和探究技能两个维度开展现教材(必修)中实验类栏目设置的研究。

1 实验类栏目概述

在现教材(必修)中,“实验××”“探究”“实验活动×”可统称为实验类栏目[3]。“实验××”栏目多次出现,彰显化学以实验为基础的学科特点,可引导学生在开展实验的过程中进行知识的生成与意义建构。“探究”栏目旨在通过典型的科学实践活动,启迪学生的科学思维,形成科学探究的思路。“实验活动×”在每章章末呈现,是课程标准要求学生必须要做的实验,每个实验活动最后都有“问题与讨论”,通过“问题与讨论”可判断学生对知识的掌握情况,巩固学生对实验的认知,引导学生反思与评价。三种实验类栏目的共同价值在于都对培养学生的科学探究与创新意识素养具有助力作用,每一个实验类栏目具有的探究水平、探究技能都可启迪教师对实验进行思考后开展教学。

2 实验类栏目分析

2.1 实验类栏目探究水平和探究技能分析框架的构建

探究水平是指探究活动的探究环节表现出的水平高低程度,与学生在探究活动中的参与度有关。关于探究水平的研究,美国课程学者施瓦布[4]根据“提出问题、设计方案、得出结论”三个活动要素首次将探究水平划分为“结构性水平、指导性水平、开放性水平”[5]。之后,赫伦在其研究基础上,增加了证实性水平,形成了“三要素四水平”的探究水平分析框架[6]。张新宇等根据教师(教材)与学生在探究活动环节中的角色地位,对施瓦布等人的探究水平体系进行了优化,将探究活动环节划分为了“目的确定、方案设计、方案实施、结论形成、反思交流”,每一环节包含“缺失、限定、引导、自主”四个水平,形成“五环节、四水平”的分析框架[7],与施瓦布等人构建的分析框架相比,该分析框架涵盖的探究活动环节更全面,更有区分性,操作性更强,对开展不同环节探究水平研究具有重要价值。

参照张新宇等的研究框架,构建实验类栏目探究水平的分析框架(如表1所示)。其中“缺失”指未出现某一探究环节;“控制性水平”指教师或教材提供环节的具体活动内容,学生处于被支配状态;“引导性水平”指教师或教材提供一定的活动支持,学生在环节活动中具有一定自主性;“自主性水平”指教师或教材不提供任何的活动指导,完全由学生自主开展环节活动。从缺失到自主性水平,学生的直接参与度不断提高,探究水平逐级提高。

在化学学习中,探究技能是科学领域中较为典型的技能,指学生在化学实验过程中具备的思维方式和操作技能。关于探究技能,美国科学促进协会将其划分为13种(观察、测量、分类、交流与质疑、预测、推论、空间或时间关系的使用、数字的使用、下操作性定义、控制变量、数据解释、提出假说、实验),并将13种技能纳入科学探究活动中加以培养[8]。后来学者根据视角、学科和层次不同,对探究技能有不同描述[9]。结合有关文献和《普通高中化学课程标准(2017年版)》,确定观察、比较、测量、推断与预测、展示与表述、形成并验证假设、识别与控制变量、数据(图表、符号)表征、分析与解释等探究技能。根据思维方式和操作技能的复杂程度,将其划分为基础技能和综合技能,如表2所示。

2.2 实验类栏目探究水平和探究技能的分析示例

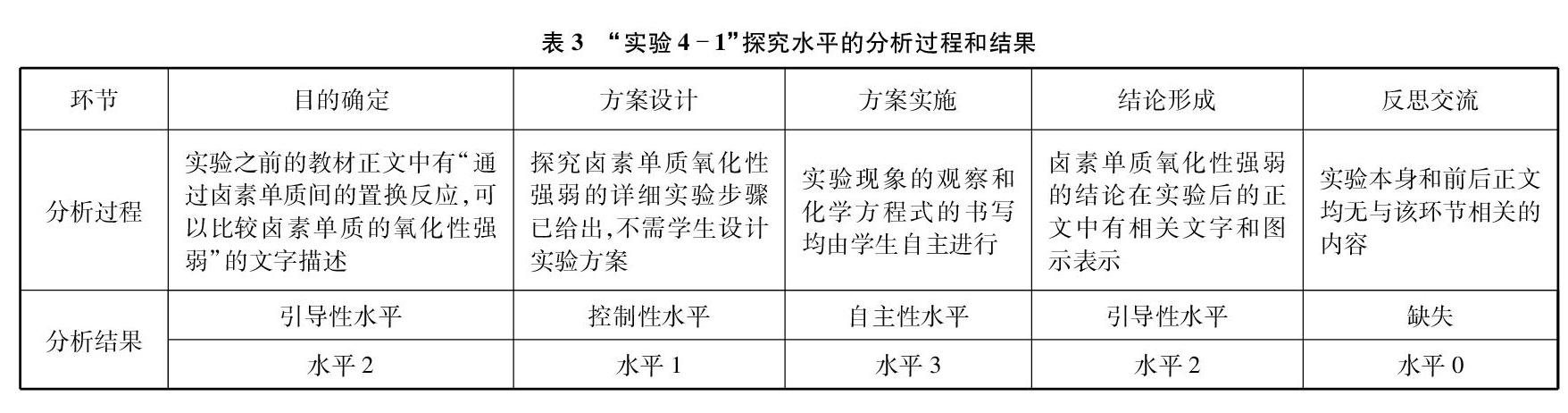

在分析实验类栏目的探究水平时,为了体现完整性,将结合教材前后的正文加以分析。如对于“实验41”,文本描述为“分别向盛有4mL KBr溶液和4mL KI溶液的两支试管中加入1mL氯水,振荡,观察溶液的颜色变化,并与氯水的颜色进行比较。写出反应的化学方程式。向盛有4mL KI溶液的试管中加入1mL溴水,振荡,观察溶液的颜色变化,并与溴水的颜色进行比较。写出反应的化学方程式”。对实验文本描述进行分析,对照表1和表2,得到该栏目各环节对应的探究水平与探究技能分析结果,具体如表3、表4所示。

由两位高校化学教育专业教师根据文本描述进行独立分析统计。用SPSS软件计算两位教师的相关系数,发现探究水平、探究技能层面的相关系数分别为0.860和0.924,说明结果可信度高。随后,对不同看法的文本描述进行交流讨论,并达到一致。

2.3 实验类栏目的探究水平分析

现教材(必修)实验类栏目的探究水平分析结果如表5所示。

由表5可知,现教材(必修)教材中实验类栏目在探究目的环节的水平分布于水平0、水平1和水平2,占比在32%~36%之间,分布较为均匀,不存在水平3。具体而言,探究目的环节处于水平0的实验类栏目均为“实验××”,比如“实验28”,其目的是探究Cl2的性质,但实验本身和相邻正文中均无相关内容出现,所以其探究目的水平为缺失。探究目的环节处于水平1的实验类栏目有18个,其中17个是来源于“实验活动×”和“探究”,这两种实验类栏目在标题中直接呈现了探究目的,剩下的1个来源于“实验210: 配制100mL 1.00mol/L NaCl溶液”,其在实验中明确了实验课题。探究目的环节处于水平2的20个实验类栏目也均来源于“实验××”,比如“实验75: 向试管中加入少量乙醇,取一根铜丝,下端绕成螺旋状,在酒精灯上灼烧后插入乙醇,反复几次。注意观察反应现象,小心地闻试管中液体产生的气味”。该实验本身未指出实验目的或名称,但在实验前后正文中分别出现“在一定条件下,乙醇能被氧化”的相关文字和有关实验的分析内容,这些内容对学生判断探究目的具有引导作用。

现教材(必修)实验类栏目方案设计环节的探究水平绝大多数处于水平1,占比为83.9%,说明以直接提供实验方案为最主要方式。少部分方案设计探究水平处于水平2和水平3。比如在“探究不同价态含硫物质的转化”中有这样的文本描述: “从上述转化关系(-2价硫元素与+6价硫元素间的相互转化)中选择你感兴趣的一种或几种,设计实验实现其转化;综合考虑实验安全和环境保护,选择一种实验方案进行实验”。其要求学生设计实验实现不同价态硫的转化,并且不同价态硫元素对应的物质和所选试剂均需要学生根据已知自行选择,充分体现了自主性,该探究活动方案设计环节的探究水平为自主性水平。此外,无实验类栏目缺失方案设计环节。

实验类栏目方案实施环节的探究水平分布于水平2和水平3,且多数处于水平3,说明关注学生本身对探究过程的观察、现象记录和数据表征,强调对学生信息获取能力的培养。实验类栏目结论形成环节的探究水平集中在水平2和水平3,且在水平3的实验类栏目相对较多一些,极少数处于水平0。表明现教材(必修)重視学生在获取实验结论及推论中的高度参与性。比如第二册第七章“探究: 烃的分子结构”中,有这样的文本描述: “使用分子结构模型(或橡皮泥、黏土、泡沫塑料、牙签等代用品)搭建甲烷、乙烯和乙炔分子的球棍模型。展示并描述三者的分子结构特点”。通过搭建分子结构模型的过程,学生直观感受到不同烃分子的结构,得出三种烃分子结构特点的相关结论,结论的形成是要学生通过演绎归纳得到,教材本身未呈现。

对于反思与交流环节,现教材(必修)实验类栏目探究水平多处于水平0,少数处于水平2和水平3。其中反思交流环节处于水平0的实验类栏目都来源于“实验××”栏目;处于水平2和水平3的实验类栏目均来源于“实验活动×”和“探究”。“实验活动×”和“探究”都有反思交流环节,且以引导性反思交流为主。比如第一册中的“实验活动3: 同周期、同主族元素性质的递变”呈现的一个引导性反思交流是“你对原子结构与元素性质的关系及元素周期律(表)有什么新的认识”。这样的表述为学生进行反思交流提供了方向和思路,属于引导性反思;再如第二册的“探究: 不同价态含硫物质的转化”存在的反思交流环节的相关描述是“实验过程中及时观察和记录实验现象,并对其进行分析,通过推理得出结论,就你的结论和发现的问题与同学交流”。文本描述并未指明学生从哪一角度进行交流,所以学生可根据实验过程自主选择反思交流的问题。

通过以上的分析可获得的信息有: 目的确定和反思交流环节处于水平0的均是“实验××”、方案设计环节处于水平3的是“实验活动×”与“探究”、反思交流环节处于水平2和水平3的均是“实验活动×”与“探究”等。这在一定程度上反映了三种实验类栏目的功能定位有所差异,“实验××”更多体现的是验证特征,“实验活动×”与“探究”更多体现的是引导与自主。

2.4 实验类栏目的探究技能分析

根据探究技能分析框架,并参照表4的思路,对现教材(必修)实验类栏目的探究技能分析,得到如下数据,如表6所示。

在基础技能方面,现教材(必修)实验类栏目的观察和比较技能占比最大,分别为92.9%和64.3%,而测量、推断与预测以及展示与表述技能占比较低,不同的基础探究技能之间表现出了不均衡性。几乎所有的实验类栏目都明确要求了“观察”技能,类似的表达有“观察现象、观察溶液的变化、观察颜色变化、你观察到什么现象等”。另外,很多实验类栏目也明确提出了“比较”的技能要求。有些实验类栏目虽然没有明确指出这一技能要求,但还是需要学生使用“比较”技能的,比如“实验54”探究SO2-4的检验方法: “在三支试管中分别加入少量稀硫酸、Na2SO4溶液和Na2CO3溶液,然后各滴入几滴BaCl2溶液,观察现象。再分别加入少量稀盐酸,振荡,观察现象。从这个实验中你能得出什么结论?写出相关反应的离子方程式”。在这一实验中,实验文本并未指出需要学生进行比较,但学生必须对比SO2-4、 CO2-3对应的钡盐在盐酸中的反应现象,才能得到准确的结论,所以这一实验类栏目涉及“比较”技能。由表6可知,现教材(必修)实验类栏目的基础探究技能以观察和比较技能为主,较少关注测量、推断与预测、展示与表述技能。

在综合技能方面,整体占比都较低,最高未超过40%。其中,分析与解释技能在四个综合技能中占比较高,说明现教材(必修)实验类栏目重视学生对实际问题的思考过程,关注学生对知识间相互联系的理解,强调学生在对实验信息的分析过程中形成逻辑性的知识体系。类似的表述有“观察并分析、观察并解释、分析现象出现的原因等”,比如“实验56氨溶于水的喷泉实验”在实验文本描述中呈现了“观察并描述现象,分析出现这些现象的可能原因”。其他综合技能较低,最低的是形成并验证假设技能,比如第二册“探究: 影响化学反应速率的因素——影响化学反应速率的因素还可能有哪些?请选择其中一个因素,设计实验验证方案,与同学交流”就体现了形成并验证假设的探究技能,但关于该技能的呈现较少,仅占12.5%。除分析与解释技能之外的综合技能较少,会不会影响学生在必修阶段某些综合技能的发展?对此,教师应学会分析和把握,根据学生的实际情况进行实验教学的重构与实施。总之,现教材(必修)实验类栏目比较关注分析与解释综合探究技能,对形成并验证假设、识别与控制变量、数据(图表、符号)表征技能呈现较少。

3 结论与建议

3.1 认识教材实验水平,把握学生认知水平,调整教学实际水平

现教材(必修)实验类栏目各环节的探究水平表现为: 探究目的、结论形成和反思交流环节存在缺失;探究水平处于控制性水平的环节只有目的确定和方案设计,另外三个环节不存在控制性水平;五个探究环节均存在引导性水平;除探究目的以外的四个环节都存在自主性水平。之所以会出现如此的结果,其原因可能在于探究环节本身在探究活动中的价值特点以及教材的功能导向。比如,方案设计和方案实施环节是探究活动必不可少的,所有的探究活动必定存在这两个环节;方案实施、结论形成和反思交流环节更适合体现学生主动经历探究的过程,在教材中就未出现控制性水平;而引导性水平存在于五个环节,正是表现出了教材文本应对探究活动有所引导,突出教材的价值,也启示教师在开展探究活动时应进行指导。

教师在开展现教材(必修)实验类栏目教学时,可根据教学内容本身难度、学生的认知水平以及所在学段进行针对性地实验教学设计,可对具体实验类栏目进行不同环节探究水平的调整。比如第一册“实验33”中关于“亚铁离子与铁离子的转化和检验”,教材在方案设计环节的水平是控制性水平,此时学生已学习了“钠及其化合物、氯及其化合物”知识,初步形成了研究元素化合物及物质转化的思路,可将该环节水平提高为引导性水平,引导学生进行实验的设计与验证。此调整可强化学生对氧化还原反应知识体系和物质转化的认知,学生在实验活动中自主构建Fe3+与Fe2+的转化模型,能更好地促进学生对元素“价—类”二维模型的理解。

3.2 分析教材实验技能,结合学生技能发展,合理平衡技能培养

现教材(必修)实验类栏目在基础技能上存在不平衡性,相对缺少测量、推断与预测、展示与表述基础技能的培养。从实验类栏目的特点思考,无论是分离提纯实验、物质制备实验、物质性质实验以及物质鉴定实验等,观察技能都是其中应存在的最基本的技能,其他几个基础技能与观察技能不同,所以现教材(必修)教材实验类栏目的观察技能占比很高,其他几个较少。在综合技能上,关注学生对信息的分析和科学解释,强调学生能够通过分析得出结论,但关于实验假设提出技能、实验控制技能和实验表征技能的呈现并不多。这个原因和基础技能类似,很多实验会需要学生进行分析与解释,但少数实验才会有控制变量和数据(图表、符号)表征等,且形成并验证假设技能更多地只会存在于探究水平较高的实验中。

对于探究技能,教师可以有意识地在实验教学中平衡,实现对学生探究技能的全面培养。可鼓励学生进行预测或对观察到的实验现象进行交流,从而提高学生的推断能力。比如“实验25”对比NaHCO3和Na2CO3的热稳定性,可以在实验前,引导学生从物质组成和转化的学科角度预测二者的稳定性大小,然后再进行实验,观察现象,与预测进行对比,不仅能够加强学生对NaHCO3和Na2CO3化学性质的理解,也能促进学生形成科学的推断思路和方法。再比如,第二册“温度对化学反应速率的影响”探究实验,可以让学生从所给实验用品中选择药品和试剂并进行控制变量下的实验设计,使得学生理解控制变量在科学实验中的重要性,提高学生的综合探究技能。

整体而言,教师要有效开展探究活动。首先,应分析和细化处理实验,确定教材中探究活动的探究环节水平和探究技能。应明确分离提纯实验、物质制备实验、物质性质实验以及物质鉴别实验等实验类型的特点,结合实验类型确定探究活动中的环节水平以及技能要求。其次,教师可根据新授课和复习课的授课类型决定探究活动的环节和技能,比如现教材(必修)中有“实验210: 配制100mL 1.00mol/L NaCl溶液”,在对应章节的“实验活动1”中再次出现“配制一定物质的量浓度的溶液”,这一实验活动对于学生而言可以看成是复习巩固,此时可以适当提高探究活动的环节水平和技能要求,从而使学生能在已有认知上得到提高。其三,在方案实施中学生对现象的观察,可根据教材实验是否提供观察表格、观察点等进行不同程度的引导。在结论形成中,有文字表述和口头表达两种表征结论的方式,教师可根据实际教学情况进行选择。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化學课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]王晶, 郑长龙等. 普通高中化学教科书·化学必修[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019.

[3]黄海清, 麦裕华, 钱扬义. 人教版高中化学必修模块教科书“实验”栏目实验活动分析[J]. 化学教育, 2010, (11): 16~19.

[4]Joseph J. Schwab, Paul F. Brandwein. The teaching of science [M]. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1962.

[5]黄鹤, 马云鹏. 美国理科教学中探究水平研究的特点与启示[J]. 外国教育研究, 2012, (4): 62~68.

[6]Marshall D. Herron. The nature of scientific enquiry [J]. The School Review, 1971, 79(2): 171~212.

[7]张新宇, 占小红, 陈琳. 基于探究水平的科学教材活动比较研究[J]. 化学教学, 2012, (10): 10~13.

[8]罗敏玲. 探析学生科学探究过程技能的培养[J]. 现代中小学教育, 2012, (9): 53~55.