老年人犯罪是否可以从轻处罚?

2020-11-16张志强

张志强

案例

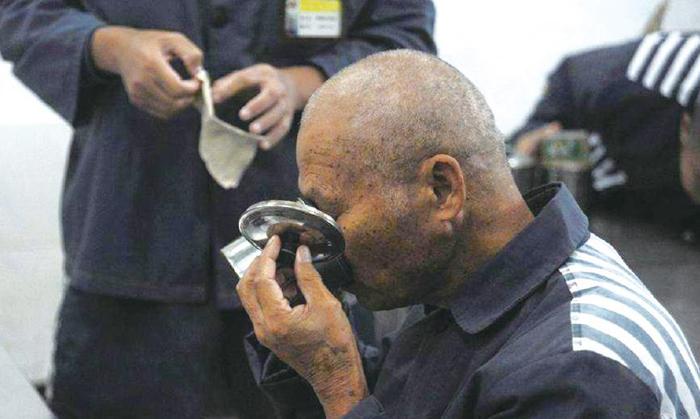

钟某1919年出生,是某地农民。2011年3月4日中午,钟某在当地大街上趁人不备,将姚某车内的钱包偷走,包内装有现金1000元。3月11日,钟某主动退还给受害人900元。钟某被抓获后,法院依法进行了审理。法院审理后认为,被告人钟某以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪。但被告人钟某已年满92周岁,具有法定从轻处罚情节,且案发后能如实供述其犯罪事实,认罪态度较好,赃款已大部分退还给被害人,根据有关法律规定,判处罚金1000元。

律师解答

随着我国老龄化社会的到来,老年人违法犯罪呈逐渐上升趋势,一些老年人出于种种原因走上了犯罪道路。老年人违法犯罪案件逐年增多,已成为全社会不容忽视的重要问题,这也带来了一系列社会问题。根据一项社会调查,伤害类、诈骗类、公职类以及邪教犯罪占老年人犯罪案件的“半壁江山”。

尊老爱老是中华民族的传统美德。从法律角度看,老年人是弱势群体,其身体、精神健康状况和知识水平逐渐下降是造成老年人犯罪的主要原因。春秋战国时期的《法经·减律》就规定:“年六十以

上,小罪情减,大罪理减。”即犯罪人60岁以上,若犯轻罪,可以据情宽容;若犯重罪,则可按理论减;汉朝、清朝等也都有对老人违法犯罪宽宥的制度。因此,不能将他们与普通成年人犯罪一样对待,而应该像对待未成年人、妇女等弱势群体一样在法律上给予足够的宽容。我国《治安管理处罚法》《刑法》从“矜老恤幼”的传统和老年人心理生理特点出发,对他们的违法犯罪作出了从轻处罚的规定。

一是年满75周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。这里的“周岁”按照公历的年、月、日计算,以周岁生日的次日算起。在我国,按照《老年人权益保障法》的规定,老年人是指60周岁以上的公民。《刑法》之所以如此确定,是因为目前我国人均寿命已达72岁,而且今后还会不断增加,加之老年人犯罪率比较低,因此给予宽宥的年龄定为75岁是合理的。能否“从轻、减轻”处罚的关键在于老年人犯罪时的主观心理态度是“故意”还是“过失”,如果是故意,则由法官自由裁量,既可以从宽,也可不从宽;如果是过失,就必须从轻或者减轻处罚。

二是审判的时候已年满75周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外。老年人犯罪不适用死刑是人道主义的表现,这是因为大部分老年人会因年事已高或体衰多病而丧失再次实施犯罪的能力,不必适用死刑,使用监禁的刑罚即可实现预防犯罪的目的。

三是如果尚未触犯刑律,属于一般的治安案件,对于70周岁以上的人,依法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留,但警告和罚款的处罚仍然可以适用。需要注意的是,拘留只是不执行而已,公安部门仍然可以作出处罚决定。治安处罚宽宥的年龄比刑法低了5周岁,这是因为刑事犯罪的社会危害性更大,因此应当予以更严厉的规定。

法律依據

《中华人民共和国治安管理处罚法》

第二十一条 违反治安管理行为人有下列情形之一,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚:

(三)七十周岁以上的。

《中华人民共和国刑法修正案(八)》

一、在刑法第十七条后增加一条,作为第十七条之一:“已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。”

三、在刑法第四十九条中增加一款作为第二款:“审判的时候已满七十五周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外。”

(摘自中华工商联合出版社《你不可不知的法律常识》)