药食同源的源流 内涵及定义△

2020-11-16谢果珍唐雪阳梁雪娟刘浩张水寒

谢果珍,唐雪阳,梁雪娟,刘浩,张水寒,*

1.湖南中医药大学,湖南 长沙 410208;2.湖南省中医药研究院 中药研究所,湖南 长沙 410013

随着“健康中国”战略的提出,养生保健在中国成为新风尚。与此同时,药食同源一词逐渐广为人知,与其相关的研究论述亦越来越多。2017年,中央一号文件《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出:“加强新食品原料、药食同源食品开发和应用”,将进一步促进药食同源的相关研究。从目前人们对药食同源理念及药食同源物质的研究与应用来看,尚存在一知半解、误用滥用的现象,亟需对药食同源这一概念追本溯源,明确其内涵及定义,指导企业开发及民众使用。

1 药食同源概念的提出

药食同源是现代人们对于药食关系及其应用的总结,其确切的出处及时间尚不明确。从中国知网、维普、万方和全国图书馆参考咨询联盟等数据库中收载的文献查询可知,该词首现于1984年发表的《略谈肿瘤病人的饮食疗法》[1],但在20世纪30年代,即有“医食同源”的说法[2],而在药食同源提出后,两者常同时出现。有学者认为医食同源即为药食同源,或因古代医和药的界限不明显,主要医疗手段为药物,且医家多会认药采药,更善合药[3]。发展到现代,医学与药学已逐渐分化成2个学科,医食同源与药食同源也表现出差异。从研究对象及范围来看,医食同源侧重于学科之间的关系,指的是医学和饮食营养学在实践及理论上的同源性,包含了药食同源,范畴较大;药食同源中,药物是医学的载体,食物是饮食营养学的研究对象,该词强调的是药物和食物的关系,范围较小[4]。药食同源可视为从医食同源中分离出来、研究具体药食关系的支流。

药食同源概念自首次提出以来,其研究总体表现出上升趋势,且在近几年有较大的提升。究其原因,一是药食同源符合市场需求。人口老龄化、亚健康及慢性病的威胁使“养”和“防”成为现代人日常保健的重心,且人们越来越倾向于回归自然,寻求符合自然法则的医疗及保健方式[5]。食物是最好的药物、食物代替药物等理念促使具功能性的食品成为时兴的食品形式。二是政策鼓励。1987年,原卫生部和国家中医管理局联合颁布了第一批《既是食品又是药品的品种名单》,明确了药食同源物质的范围,促进了药食同源的相关研究。2016年以来,国家集中颁布了多个有关中医药发展的法律法规文件,其中尤为强调发挥中医药在养生保健的优势,鼓励开发药食同源食品。

2 药食同源的发展史

要分析一事物的内涵,须对其追本溯源。俞慎初[6]在《中国医学简史》一书写道:“医药学的最初萌芽就是孕生于原始人类的饮食生活之中的,这应当说是人类医药学发生和发展的一般规律”。虽然药食同源一词出现于现代,但药食同源的理念早已体现在人们的生活实践中。在古代,我国人民已认识到“药从食来、食具药功、药具食性”,并利用食物的药用价值进行养生保健及防病治病,即“食养”和“食疗”[7-8]。

2.1 夏、商、周、春秋

随着人们的饮食习惯从生食到熟食,从“饥则求食,饱则弃余”到“植五谷,存余粮,酿香酒”的转变,医药的发展也从无意识的偶而为之到有意识的经验累积。甲骨文中记载了100多种可入药的动植物,有酿酒、鱼治腹疾、枣治疟疾和艾灸的描述[9-10]。《黄帝内经》记载:“自古圣人之作汤液醪醴者,以为备耳。道德稍衰,邪气时至,服之万全”[11]119。“汤液醪醴”,都用五谷蒸煮而成,说明五谷制成汤液和酒,既可饮用、也可疗疾。“医”的繁体字为“醫”,“酉”即为酒。可见,殷商时期人们对药物已有基本的概念和认知能力,并多以酒、食为药。

《山海经》可视为本草记载的源头,书中记载了70余种禽、兽、鱼、鸟、草、木、谷、果等可药用的食物,且对食物的功能进行了区分[12-13]。如“食之不饥”“食之不疥”“食之已风”分别体现了食物的充饥、保健和疗疾作用,说明此时人们已对食物的不同功能有了较明确细致的界定。《周礼·天官》中记有“食医”一职,掌管饮食调配。书中还记载了疾医主张用“五味、五谷、五药养其病”[14]。郑玄认为“五药”是草、木、虫、石、谷,说明“谷”既是食物,也可作药物,表明周朝人们对营养和治疗的辩证关系有了充分的认识。

2.2 战国、秦、汉、三国

《黄帝内经》是现存最早系统论述中医及养生理论的典籍,书中有大量篇幅阐述了饮食对养生保健的影响,认为“人以水谷为本,故人绝水谷则死……五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气”[11]200,明确了食物的功能偏向,为后世的食养理念奠定了基础。此外,书中建立了“味-食”关系,并将食物与五脏对应起来,认为“五味各走其所喜”,且“五味有所禁”,“无令多食”[11]208。然而,《黄帝内经》中没有“味-药”的阐述,因此有学者认为食物比药物更早一步脱离经验,上升到理论高度[15]。

《神农本草经》的出现使“本草”成为药物的代名词,但书中将食物与药物一同收录。书中收录的365种药物中,有59种是食物,其中36种已纳入《既是食品又是药品的品种名单》[16]。陶弘景的《本草经集注》载药730种,药食两用品已达195种,并首创自然属性分类法,将果、菜、米与药物分列[17]。

2.3 两晋、隋、唐、宋

东晋葛洪广泛地使用食物入药治疗各种疾病,颇具特色。据统计,《肘后备急方》所用的食物及药食两用物质有58种[18]。对于食物性能定位最精辟的论述出自隋朝杨上善所著的《黄帝内经太素·调食》:“五谷、五畜、五果、五菜,用之充饥谓之食,以其疗病则谓之药,是以脾病宜食粳米即其药也,用充饥虚即为食也。故但是入口资生之物,例皆若是”[19],解释了食物的食用性和药用性依照服用对象和服用目的不同而有侧重。从“故但是入口资生之物,例皆若是”的观点中可看出,杨上善认为所有的食物都可视为药物,强调了食物具有亦食亦药的特性,并未说药物也有亦药亦食的可能。

孙思邈在《备急千金要方·药名》中引用天竺大医者耆婆的观点:“天下物类皆是灵药,万物之中,无一物而非药者。斯乃大医也”,并在《食治篇》中提出食疗重于药治,收录了可药用的食物155种,扩大了药物的概念及范畴[20]。至此,食疗成为了中医治疗的重要方法。孟诜所著的《食疗本草》是以药用食物为主要内容的著作,记载的药食两用物质已达260种,而且不少为唐代初期本草典籍失载之物,如荞麦、绿豆、菠菜、白苣、胡荽、鲈鱼、鳜鱼、石首鱼等[21]。书中首次将药食两用物质从传统本草中分离出来进行论述,全面记载了食性、食宜、食忌和食方,有力推动了药食两用物质及食疗的发展。

2.4 元、明、清、民国

在元、明、清时期,涌现了大量食物性本草及食疗专科书籍,所载的药食两用物质在前朝基础上大大增加。元代吴瑞的《日用本草》收载了日用饮食物540种;忽思慧的《饮膳正要》收录各类食物230种,其中还包括许多少数民族的习用食品,如回回豆子、必思答、八担杏等[20]。明初朱棣的《救荒本草》共记载野生可食植物414种,其中276种为以往本草典籍未载之物,每种食物下有救饥和治病2种用途,为开辟食药物资源做出极大贡献[21]。李时珍的《本草纲目》载药1892种,增加新药347种[21]。书中果、谷、菜、禽、兽、介、虫分类下所载的食药占全部药物的36%。姚可成的《食物本草》更是收载了1679种药食两用物质。龙柏著《脉药联珠药性食物考》将非人常食之物归为“药性考”,常食之物归为“食物考”,将药物和食物进行区分,较有特色。1919—1949年,食疗类本草融入了现代医学及营养学的知识,对药食两用物质的认识更加深入,使食疗理论更加丰富和科学。这一时期的中药科普著作大部分以食疗命名,或许是基于食物同样具有药用价值与治疗作用,但更符合人们“厌药喜食”的习惯,易被读者接受,便于推广[22]。

纵观我国药食同源的演化史,可发现从食物到药物,再分化出药食两用物质;从汤液醪醴、五谷五菜到药食品种的不断丰富;从本草到食疗本草,从充饥到养生疗疾,人们对“食物-药物-药食同源”的认知过程是一个从抽象到具体、从简单到丰富、从实践到理论的过程。

3 药食同源的内涵

药食同源,即食物和药物具有同源性,从古今我国人民对两者的应用及研究来看,两者的同源性主要体现在以下3个方面。

3.1 来源具有同源性

食物和药物均来源于自然界,人类对于食物的认识要早于药物,在觅食的过程中,人们逐渐认识到某些物质能填饱肚子,即将其确定为食物;某些物质能损人健康或致人死亡,即为毒物;某些物质能使患病之人好转,即为药物。在我国,食物和药物的发现往往归功于神农氏。《医賸》中解释神农尝百草是“为别民之可食者,而非定医药也”[23],也说明寻食先于定药,即药食本同源,然先寻食后得药。以植物为主的饮食习惯,加上药物又多从植物而来,我国的药物亦称为“本草”,可视为药食同源的例证[24]。随着人类实践活动发展和认识水平的提高,人们认识到食物和药物的不同特性而将两者分离开来,药与食由同源走向分化,同时衍生了药食两用的分支。

3.2 成分具有同源性

从生物和化学的角度说,组成生命的元素相同,均为碳、氢、氧、氮、硫、磷等,这些基本元素进一步构成蛋白质、脂肪、氨基酸和碳水化合物等初生代谢产物,初生代谢产物通过次生代谢过程产生萜类、黄酮类、酚类和生物碱类等次生代谢产物。就功能而言,初生代谢产物可满足人体对能量的需求,而次生代谢产物多为防治疾病的有效成分。自20世纪60年代日本提出“功能食品”的概念以来,世界各国纷纷投入到食品的功能性成分研究中。膳食纤维、类胡萝卜素、低聚果糖等被认为是有益健康的功能性成分。因此,食品除营养功能和感官功能外,还衍生了第三功能,即保健功能。

此外,学者们将目光投向食物和药物的共有成分,并重点研究这些共有成分的保健功效及其机制。如葡萄、桑椹和虎杖中的白藜芦醇,具有抗肿瘤、抗心血管疾病、抗炎、抑菌抗病毒、免疫调节和雌激素样作用[25]。再如多糖,广泛存在于食物和药物中,具有修复肠道屏障及调节肠道微生态、抗氧化、降血糖、降血脂、提高免疫等药理作用;通过抗氧化、抗炎、保护胰岛β细胞结构和功能等方式促进胰岛素的分泌;通过调节关键酶活性、促进糖吸收利用和代谢以及信号通路等途径调节血糖含量等机制降血糖[26]。因此,食物和药物在成分上的同源性,为两者应用于医疗保健奠定了物质基础。

3.3 理论具有同源性

由于药物和食物来源相同,且共同目标是使人健康,客观上要求两者须有共同的理论指导。我国药食同源理念在应用于实践时体现了鲜明的中医药特色,食物和药物的理论同源性,主要体现在整体观念和辨证论治思想指导下的药食运用法则上[4]。

春秋战国至秦汉时期,百家争鸣,哲学思想空前繁荣。随着朴素自然辩证法及唯物主义哲学的发展,医学和饮食营养学亦在其指导下形成了较系统的理论。整体观、平衡观、阴阳五行、性味归经、升降浮沉、三因制宜等理论指导着食物和药物的应用。《寿亲养老新书》记载:“水陆之物为饮食者不管千百品,其五气五味冷热补泻之性,亦皆禀于阴阳五行,与药无殊”[27]。人是一个有机整体,“阴平阳秘”意味着身体健康,一旦阴阳失调,则需“祛邪扶正”。食养正气,药攻邪气。不同药物和食物的性味归经,不同地域、季节和体质的人群饮食与用药法则皆有不同。《黄帝内经·素问·六元正纪大论》记载:“用热远热,用凉远凉,用温远温,用寒远寒,食宜同法”[11]562,说明食物用以养生及药物用以治病的指导原则是一致的。

4 药食同源与药食两用物质的定义

从历史源流与内涵分析结果看,药食同源是人们对食物和药物(尤其是中药材)关系的归纳,指食物与药物来源一致,且具有成分同源性和理论同源性,许多食物既有食用性又有药用性,因此可用以养生保健及防病治病。药食同源是一种观念,不指代具体的物质。

药食两用物质概念的提出,是对药食同源更具体、更科学的阐释。在广义上,凡是既可食用又可药用的物质皆为药食两用物质。从《食疗本草》的260种药食两用物质到《食物本草》的1679种,古代医家们对药食两用物质的范围不断扩充。而后,在安全可控原则的指导下,在对药食两用物质成分及长期服用的安全性充分研究的基础上,从古代食物类本草中规范筛选安全性好的87种到《既是食品又是药品的品种名单》,并几经修订,逐渐规范了药食两用物质的品种。亦明确了“按照传统既是食品又是中药材物质”(药食同源物/药食两用物质)的定义、列入原则、来源、使用部位和限制使用等信息,为药食两用物质的应用提供了科学的指导。药食两用物质是具有传统食用习惯,且列入国家中药材标准(《中华人民共和国药典》及相关中药材标准)中的动物和植物可使用部分(食品原料、香辛料和调味品)。

5 药食之异

药食虽同源,但药食之异促进了两者的分化,借助“物-性-效”的关系有助于明了食物和药物的差异。

从化学物质上看,虽食物和药物都有初生代谢产物和次生代谢产物,但2种成分的含量、比例有差异。长期以来,人们对两者成分研究的侧重点有所不同。食品中初生代谢产物更多,故多侧重评价其营养成分,而药物中次生代谢产物所占比重更大。现代营养学认为,食物可提供蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物元素等人体需要的营养素。中药中主要的药效成分为黄酮类、甾体类、生物碱类、萜类等。如大豆,含有丰富的蛋白质和不饱和脂肪酸,在发酵为豆豉之后,蛋白质、脂肪、钙、镁、钾等含量明显下降,而核黄素、视黄醇等含量明显上升[28]。

从性味归经来看,食物和药物虽均具有四性五味,但其性味的强弱和厚薄不同[18]。《备急千金要方》中有:“药性刚烈,犹若御兵”之说[29]。而食物性味则多平和,因此,不论是补益、疗疾还是不良反应,都较药物小。范宁[30]对424种药材及212味食材进行分析,发现药材中偏性药味达77.6%,苦味系药材达43.6%,有毒药材占9.4%;而食物中平性占36.8%,甘味食材占81.6%,所有食材均无毒。而药食两用物质温性、甘味、归脾胃经的食物比例最多[31]。有学者研究了食物化学成分及性味归经的关系,发现平性食物、归脾肾经的食物蛋白质含量较高[32]。

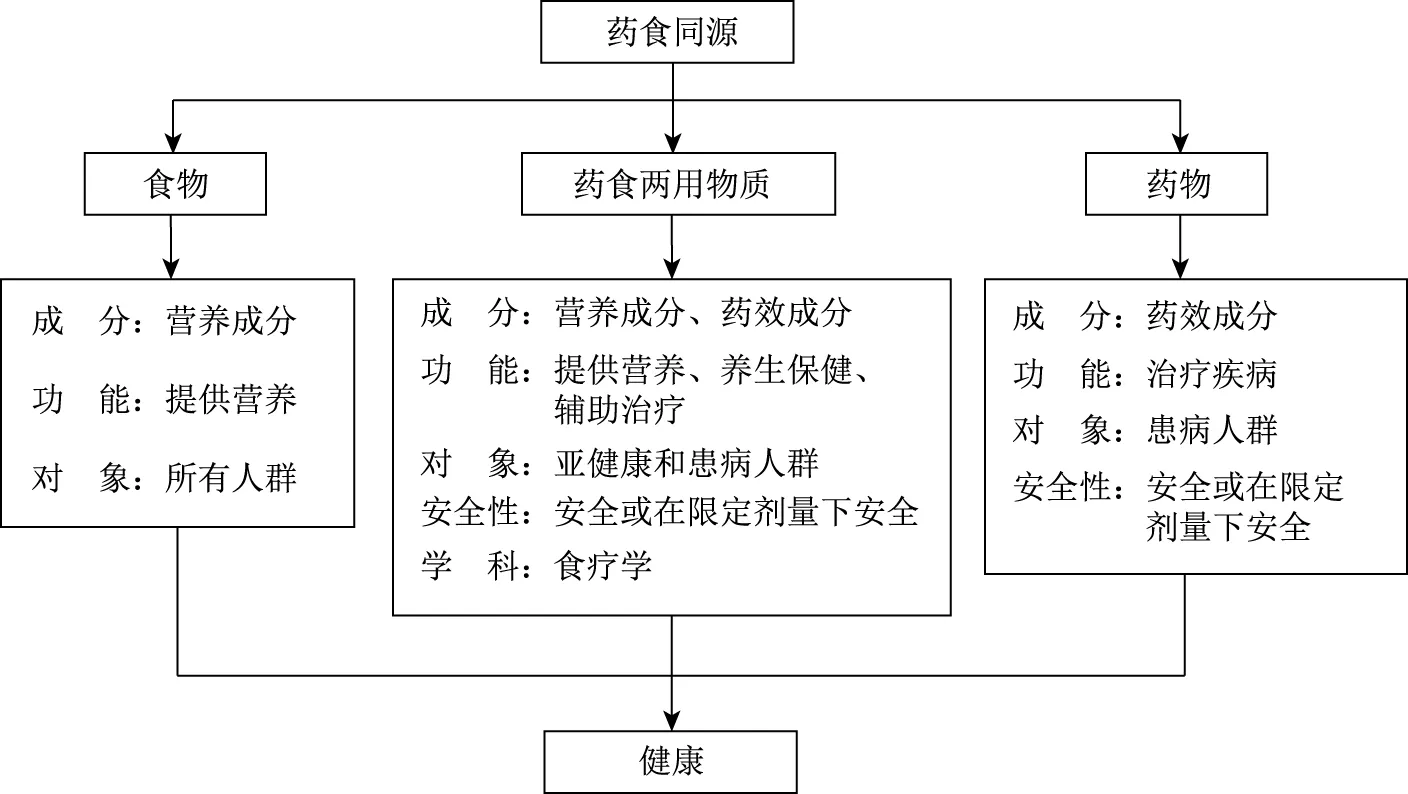

正因为食物和药物的化学成分及偏性有异,使得两者的主攻方向不同,食物主要用于“安身”,药物主要用于“救疾”。吴钢[33]在《类经证治本草》中说“药优于伐病而不优于养生,食优于养生而不优于伐病”。近代医家张锡纯[34]在《医学衷中参西录》中指出食物“病人服之,不但疗病,并可充饥;不但充饥,更可适口,用之对症,病自渐愈,即不对症,亦无他患”。这一观点很好地阐释了食物充饥、疗疾且安全的特性(见图1)。

图1 食物、药物和药食两用物质的来源与差异

6 结语

药食同源是人类在生产实践中总结的思想。药食本同源,随着人们生活经验的积累和认识水平的提高,逐渐分化为食物、药物和药食两用物质,具备了不同的特性,并应用于不同方向,形成不同学科,但殊途同归,最终目标都是为了人类健康。在中国传统中医药学的影响下,药食同源成为食疗食养的指导思想。在现代,药食两用物质是药食同源的集中体现。出于安全的考虑,已将药食两用物质明确限定在“按照传统既是食品又是中药材物质”名单范围内。药食同源并不意味着药食无异,在实际应用时,尤要注意药食的差异。