员工越轨创新行为与创新绩效关系机理研究

2020-11-16宇卫昕

赵 斌,古 睿,宇卫昕

(1.天津理工大学 管理学院,天津 300384;2.天津商务职业学院 经济贸易学院,天津 300350)

0 引言

创新在保持组织活力、加速组织成长与促进组织绩效等方面至关重要[1]。因此,创新管理一直是理论与实务界关注焦点。在创新管理实践中组织常常面临两难困境:一方面大力鼓励员工迸发创新想法、提交创新方案;另一方面由于组织资源有限性而否决大多数创新想法与方案。然而,方案被否决(或预计被否决)的一些员工坚持自己的创新想法,转入“地下”进行创新,直至取得一定创新成果,再去获取组织认可与支持,这种脱离组织认可与支持的“地下”创新活动被称为越轨创新[2]。理论与实践研究表明,越轨创新具有重要探讨价值:一方面,组织为了提高资源利用率,不断制定各种规章制度“规范”员工创新行为,然而员工为了谋求更大战略自主性不断进行越轨创新,越轨创新已成常态化[3];另一方面,越轨创新一旦成功,通常带来革命性新技术或新产品,最终给组织带来巨大创新收益[4]。

越轨创新相关研究较多关注员工越轨创新行为与创新绩效之间的关系。早期学者们对此存有争议[4,5],但近年来逐步达成共识,他们基于“延迟公开优势”、“突破式创新”等观点,认为越轨创新能够促进创新绩效提升[6,7]。新近研究开始关注越轨创新向创新绩效转化的情境因素,试图揭示二者关系机理的黑箱。研究显示:高组织整体创新水平[2]、高同事越轨创新率[2]、越轨创新员工具有高创造力[8]、越轨创新员工在组织中具有较高地位[8],以及领导对越轨创新采取原谅与奖励态度[9]的条件下,越轨创新更可能转化为创新绩效。虽然越轨创新逐渐成为创新管理研究热点,也取得了较为丰硕的成果,但不难发现其仍然存在巨大探索空间,尤其是员工越轨创新行为影响其创新绩效的作用机理尚未明晰,仍旧处于“黑箱”状态:①现有研究鲜有涉及中介变量的挖掘,越轨创新行为与创新绩效的内在关系机理研究尚有留白;②虽然二者间调节关系研究较多,但调节变量的选取尚处于碎片化状态,缺乏基于理论支撑的系统性甄选与探究。揭示越轨创新如何转化为创新绩效的黑箱,是越轨创新研究进一步深化的基石,鉴于此,本研究对越轨创新转化为创新绩效的作用机理展开系统与深入探究。

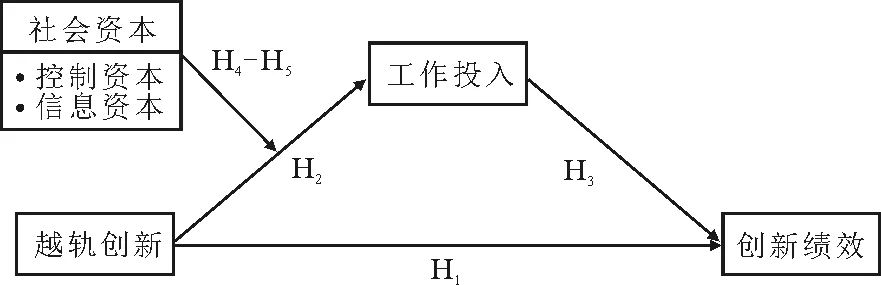

越轨创新是一种自内而外的主动创新行为,它源于员工个人意志,所以,员工在从事越轨创新时会“沉浸”其中[10]。心流理论指出,当员工从事自己感兴趣的工作时,会乐此不疲地全身心投入其中,并产生较高创新绩效[11]。基于此,本研究以心流理论为基础,工作投入作为中介变量,探究越轨创新行为与创新绩效之间的内在关系机理。此外,由于员工越轨创新是一种隐藏于“地下”的行为,所以,未能获得组织支持,创新资源短缺成为一大绊脚石。资源观中的工作要求-资源模型理论指出,当员工处于高工作压力下时,其拥有的资源有利于员工专注于工作本身,从而取得更高工作绩效[12]。因此,本研究选取员工拥有的重要个人资源——社会资本作为调节变量,分别探究社会资本二分维度下信息资本与控制资本对越轨创新行为和创新绩效间关系的影响。本研究理论贡献在于揭示员工越轨创新行为与创新绩效关系的内在机理,丰富越轨创新理论体系。

1 理论基础与研究假设

1.1 越轨创新

创新行为是指个体在新想法产生、构成、推广及应用过程中表现出的所有行为[13],基于过程视角,其包含3个阶段:创新想法产生、寻求创新支持、实现创新想法[14]。越轨创新是一种独特的创新行为,最早由Knight[15]提出,后经学者Augsdorfer[4]发展,将其定义为员工主动发展一些有益于公司利益的创新想法,但这些创新想法并没有得到公司支持。本研究综合以往研究[2,15],将越轨创新界定为员工创新想法已经(或预计)被组织否定,但其坚信这一想法能够给组织和自身带来收益,因此,私下仍不断寻求支持,努力发展和实现自己创新想法的创新行为。

回顾相关文献发现,越轨创新主要呈现出以下3种特征:①主动性。越轨创新是一种自内而外的自发创新行为,行为过程体现员工内在意志[16],越轨创新者在创新过程中更多地体验到选择、自由和意志[17],进而积极主动、创造性地解决创新过程中遇到的难题;②隐秘性。越轨创新行为是员工为了争取战略自主性,私自从事未被组织认可的创新活动,违背了组织相关规章制度[18],为了保证创新活动正常进行,避免组织惩罚,越轨创新者通常采取隐蔽方式;③目的合法性以及手段非法性。越轨创新行为实质上是员工为了组织和自身双重利益而进行的创新活动,其目的具有合法性[8],但同时该行为越过了组织规范的红线,具有“非法”的属性。

1.2 研究假设

1.2.1 越轨创新与员工创新绩效

一些学者已经对越轨创新行为与员工创新绩效之间的关系进行了研究。基于“延迟公开优势”观点,Mainemelis[6]认为员工采用越轨方式进行创新,很大程度是由于该创新项目与组织现有战略不符,若贸然向组织提出该创新方案极有可能被否决,所以,员工可以通过越轨的方式在发展自己创新想法的前期积累足够证据,提高越轨创新项目被组织接纳的可能性;Knudsen & Levinthal[7]认为通过越轨创新方式,在精神层面,可以使员工避免承受因越轨创新项目过早暴露导致的种种组织压力,使员工全身心投入到创新工作本身;在资源保障层面,员工还能规避组织限制其资源使用权限而受到惩罚的风险,保障越轨创新过程中所需的部分必要资源。基于“突破式创新”观点,越轨创新能避免组织对越轨创新项目发展的过多干预。George[19]研究发现,组织对越轨创新项目的意见反馈很有可能使员工陷入组织既定的研发循环中,不利于突破式创新的出现,当员工采用越轨方式进行创新时,恰好能打破常规,最终给组织带来意想不到的创新成果。据此,本文提出如下假设:

H1:员工越轨创新行为正向影响员工创新绩效。

1.2.2 越轨创新与工作投入

工作投入是指员工在工作中始终保持一种持久的、积极的情绪与动机的完满状态, 表现出活力(vigor)、奉献(dedication)和专注(absorption)3个方面特征[20]。心流理论指出,当人们从事自己喜爱的工作时,会全身心投入,甚至废寝忘食,不计回报并且乐在其中,使人们产生神奇的创造力[11]。而越轨创新本质上是一种主动创新行为,越轨创新者一般都对创新工作本身真正感兴趣,具有强烈的好奇心,能够敏锐地觉察到工作中存在的问题,渴望以新颖、巧妙的方式解决问题[16],员工会在越轨创新中表现出高度的工作投入。具体表现如下:①越轨创新者发自本心想要做好越轨创新项目,在创新过程中往往不知疲倦、精力充沛,对于出现的问题会反复琢磨并积极主动地寻求解决方案,并从解决问题的过程中蓄积更多力量,展现出惊人的活力[21];②在没能获得组织支持的情境下,越轨创新者为了做好自己认为有价值的工作,愿意把有限的时间、精力和资源都投入其中,对工作充满热情,不计回报、奉献自己[22];③越轨创新者对创新项目本身具有浓厚兴趣,在创新工作过程中往往表现出高度的忘我状态,十分享受这种全身心投入,不愿从中脱离出来,表现出高度的专注[23]。据此,提出如下假设:

H2:越轨创新对工作投入具有促进作用。

1.2.3 工作投入的中介作用

已有研究表明,工作绩效主要取决于工作动机、工作能力和工作资源等。其中,工作投入本质上是一种让员工沉浸于工作完成的动机[24]。通常具有高工作投入的员工会有充沛精力和良好心理资本,促使员工取得高的工作绩效[25]。具体而言:①高工作投入员工的活力在越轨创新工作中主要体现为更强的思维灵活性[26],这使其在从事创新活动过程中更具前瞻性和敏锐度,有利于创新项目顺利开展进而取得创新绩效;②高度工作投入的员工在越轨创新工作中极具奉献精神,不仅充满热情地从事越轨创新工作,还会将自己有限的时间、精力和资源尽可能多地投入到越轨创新项目中,这为创新项目提供了基础资源保障,增加了越轨创新成功机率;③越轨创新者专注地投入到越轨创新项目中,不受无关因素的干扰,能够保证创新项目质量[27]。综上,越轨创新通过激发员工工作投入,使其创新绩效得到有效提升。据此,本研究提出如下假设:

H3:工作投入在越轨创新和员工创新绩效关系中具有中介作用。

1.2.4 社会资本的调节作用

工作要求-资源模型(简称JD-R模型)理论指出,在高工作要求下,员工所拥有的资源是其能否实现高工作投入进而产生高工作绩效的关键[28]。社会资本是员工嵌入社会网络中的重要资源,这些资源在员工与其他网络成员的互动中取得,不被其直接拥有[29]。Granovetter[30]将这类资源分为“信息”和“控制”两大类:信息资本反映网络中员工对信息资源的获取能力;控制资本反映其对影响力、权力、人情、支持的获取能力。其本质区别在于信息资本强调员工对信息的获取应用能力,而控制资本更多地关注员工从他人获取相关资源支持的能力。

信息资本反映网络中员工对信息资源的获取应用能力。员工的高信息资本是决定其在从事越轨创新项目过程中能否持续保持高度投入的重要影响因素之一。只有越轨创新项目本身具有价值,才能对员工产生持久不断的激励作用,而信息资本是赋予越轨创新项目价值的有力支撑。越轨创新的成功源于组织“误判”了有价值的创新项目,这就意味着员工在选取项目时极具前瞻性。信息资本是员工所拥有的重要个人资源,主要涉及两个方面:一是有关行业波动、政策变更等关键市场信息[31];二是有关组织战略发展变革、产品改进创新的内部信息[32-33]。这些信息使员工敏锐感知行业发展背景下组织未来发展的方向、前景以及商机,决定了越轨创新项目的实际价值。在越轨创新项目不断推进和完善过程中,高信息资本员工所选项目的前瞻性和精准性逐渐显露出来,使得越轨创新者取得一个又一个阶段性成果,越轨创新工作的重要意义得以凸显[34],越轨创新者在创新过程中感受到更多荣誉与自我实现价值,进而更加投入到越轨创新工作中。综上,本研究提出如下假设:

H4:信息资本正向调节越轨创新与员工工作投入之间的关系。

控制资本反映员工对影响力、权力、人情、支持的获取能力。员工的高控制资本能够在一定程度上帮助其解决越轨创新中面临的资源短缺问题,有利于员工持续高度投入地从事越轨创新工作。越轨创新没能获得组织支持,创新所需资源极度匮乏,尽管越轨创新者会尽可能将自己的资源都投入到创新工作中[6],但是,这对于越轨创新来说只是杯水车薪。控制资本实质上是一种隐藏于社交网络中的个人资源,是一种重要的工具性资源。高控制资本的员工能够凭借自身影响力争取同事或其他相关人员的支持,不仅从中获取稀缺资源还能得到相应情感支持[35]。员工控制资本从两方面促进员工工作投入,一方面,员工能够借助这一能力获取创新相关物质资源,这是对员工越轨创新过程中资源,损耗的有益补充,客观上降低了越轨创新难度[36],进而提升了员工对越轨创新成功的期望,促使员工更加投入工作;另一方面,员工的高控制资本还能帮助员工获取来自他人的情感性支持,员工在越轨创新过程中不断消耗物质资源,还会消耗心理资源[37],此时来自他人的情感支持能够提升员工从困境中快速恢复的能力,避免消极情绪的干扰,专注于越轨创新工作。综上,本研究提出如下假设:

H5:控制资本正向调节越轨创新与员工工作投入之间的关系。

本文研究模型如图1所示。

图1 研究模型

2 研究方法

2.1 研究程序与样本描述

数据取自北京、天津、杭州、苏州4个城市24家企业,主要涉及互联网软件研发行业。为避免同源方法偏差,研究采用上下级配对问卷调查法,上级问卷主要完成对下属员工创新绩效的测量,下属问卷主要完成控制变量、自变量、中介变量以及调节变量的测量。由于越轨创新问题的敏感性,本研究采用匿名填写方式,并在调研过程中承诺所收集数据仅用于学术研究,以提高问卷填写质量。

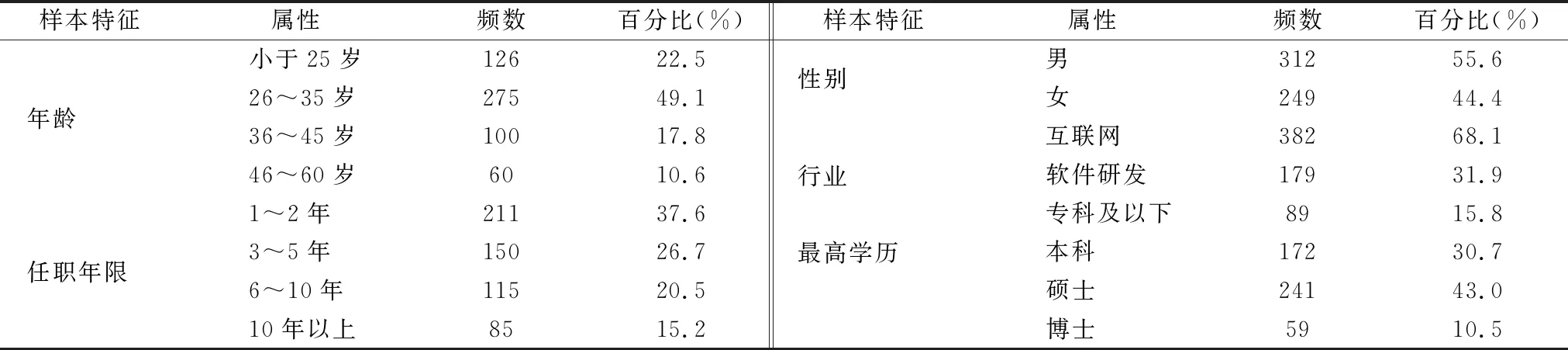

首先,本研究根据具体情境对国内外成熟量表进行系列修订,并交由创新研究领域学者和企业管理人员进行修正后形成预测试问卷。然后,在天津选取3家高新技术企业发放100份问卷,有效回收81份,根据预测试结果再次调整部分题项,最终确定正式问卷。为了验证变量间因果关系,研究采用纵向调查法收集数据。首先,请被试填写越轨创新、信息资本、控制资本和人口统计学变量信息,共发放问卷969 份,回收 815份,回收率84.1%。同时,剔除漏填、乱填的问卷52 份,最终保留有效问卷763份;6个月后让这763个被试再填写工作投入评价数据,并让这些被试的直接领导评价其下属在过去6个月的创新绩效,剔除无效问卷后最终保留有效配对问卷561 套(员工561 名,上级104名)。样本具体分布见表1。

表1 样本特征统计

2.2 测量工具

本研究使用的测量工具均来自国内外成熟量表。其中,越轨创新行为、信息资本、控制资本、工作投入、员工创新绩效的测量均采用Likert7点量表,要求被试者从1(非常不同意)到7(非常同意)对测量题项作出主观评价。

越轨创新。采用Criscuolo等[2]开发的越轨创新量表,示例题项如:“我主动花费时间去开展一些非官方的项目来丰富未来的官方项目”、“我喜欢在所从事的主要工作之外思考一些新的创意”等。该量表内部一致性系数为0.77。

工作投入。采用用Schaufeli[38]开发的量表,并根据本文研究情境进行了相应修正。示例题项如:“在我从事非公司布置的创新工作中,我感到精力充沛”、“我对自己从事的非公司布置的创新工作充满热情”、“我无法放弃目前从事的非公司布置的创新工作”等。该量表内部一致性系数为0.84。

社会资本。根据柯江林、孙健敏等(2010)的建议,参照Larson&Luthans[39]的做法,采用替代法测量社会资本。其中,控制资本借鉴Susskind等[40]编制的同事支持量表,结合研究情境以及预测试结果进行了适当修改。示例题项如:“在我从事工作要求之外项目的过程中,我能获得来自同事的帮助”、“当我从事非公司布置的创新工作遭遇瓶颈时,同事愿意倾听我的烦恼”等。该量表内部一致性系数为0.83。

信息资本。采用Zahra & George[41]开发的信息吸收能力量表,并结合研究情境以及预测试结果进行了适当修改,示例题项如:“我能清楚了解到公司发展战略以及公司战略变革信息”、“我获取信息的渠道较为丰富”等。该量表内部一致性系数为0.89。

员工创新绩效。采用Janssen & Yperen[42]编制的创新绩效量表,示例题项如“该员工会为了改善现有状况提供新想法”、“该员工会通过学习, 提出一些独创性的问题解决方案”等。该量表内部一致性系数为0.76。

控制变量。根据以往学者研究成果,控制了可能影响员工创新绩效的其它因素。任职年限、年龄、学历作为连续变量处理;性别和行业作为虚拟变量处理,性别分为男性(赋值0)与女性(赋值1);行业分为互联网行业(赋值0)和软件研发(赋值1)。

3 研究结果

3.1 共同方法变异问题检验

采用上下级配套问卷调研方法,在一定程度上避免了同源方法偏差。同时,根据Podsakoff & Organ[43]的建议,借助单因素测试进行检验,员工评估的4个变量未旋转的探索性因子分析结果显示,第一个未旋转因子的方差解释率24.95%,未占到总方差解释率的一半,表明不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 效度检验

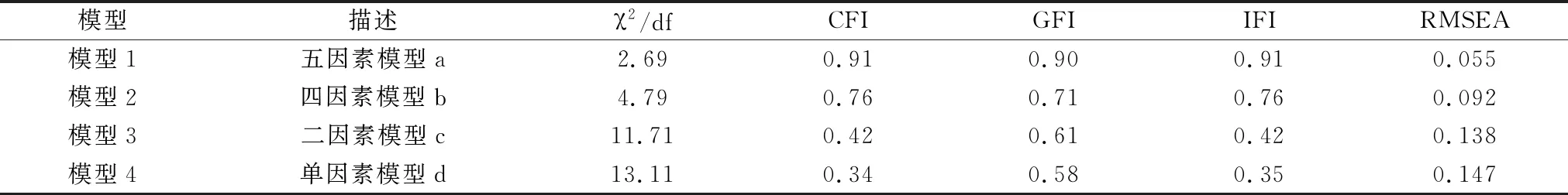

采用AMOS 22.0进行验证性因素分析(CFA),以此检验区分效度。相较于其它模型,五因素模型对实际数据的拟合效果比较理想。数据拟合指标为:χ2/df=2.69,RMSEA=0.055,GFI=0.90,CFI=0.91,验证性因素分析结果见表2,说明五因素模型具有较好的区分效度。

3.3 相关性分析

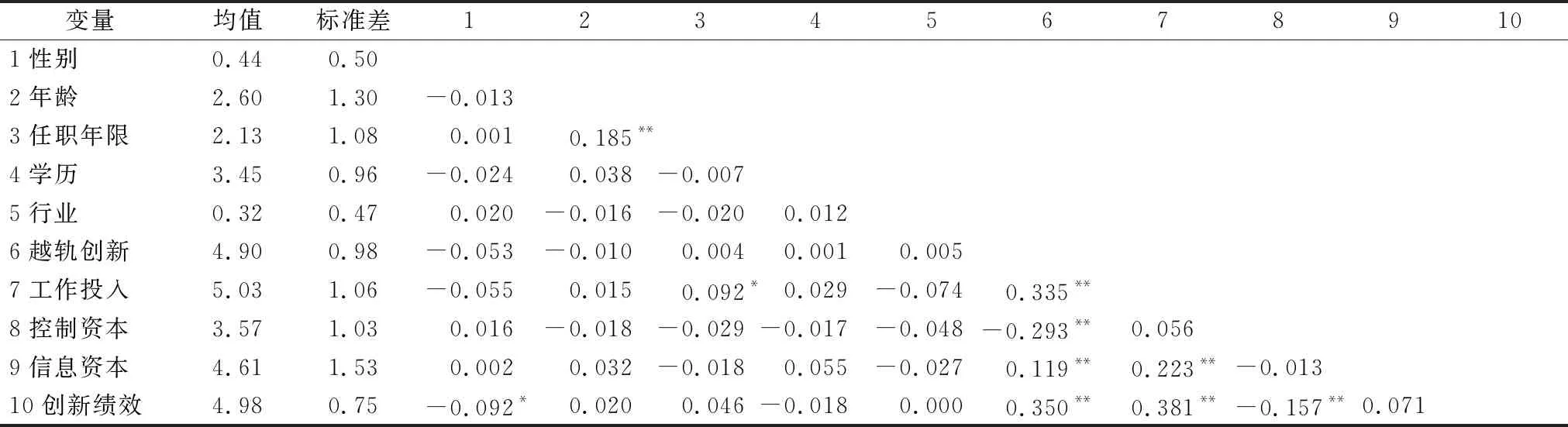

表3是各变量描述性和相关性统计数据,包括各变量的均值、标准差以及相关系数。越轨创新和工作投入分别与创新绩效之间呈显著正相关关系(r=0.350,p<0.01;r=0.381,p<0.01);越轨创新与工作投入之间也呈显著相关关系(r=0.335,p<0.01),初步印证了研究假设。

3.4 假设检验

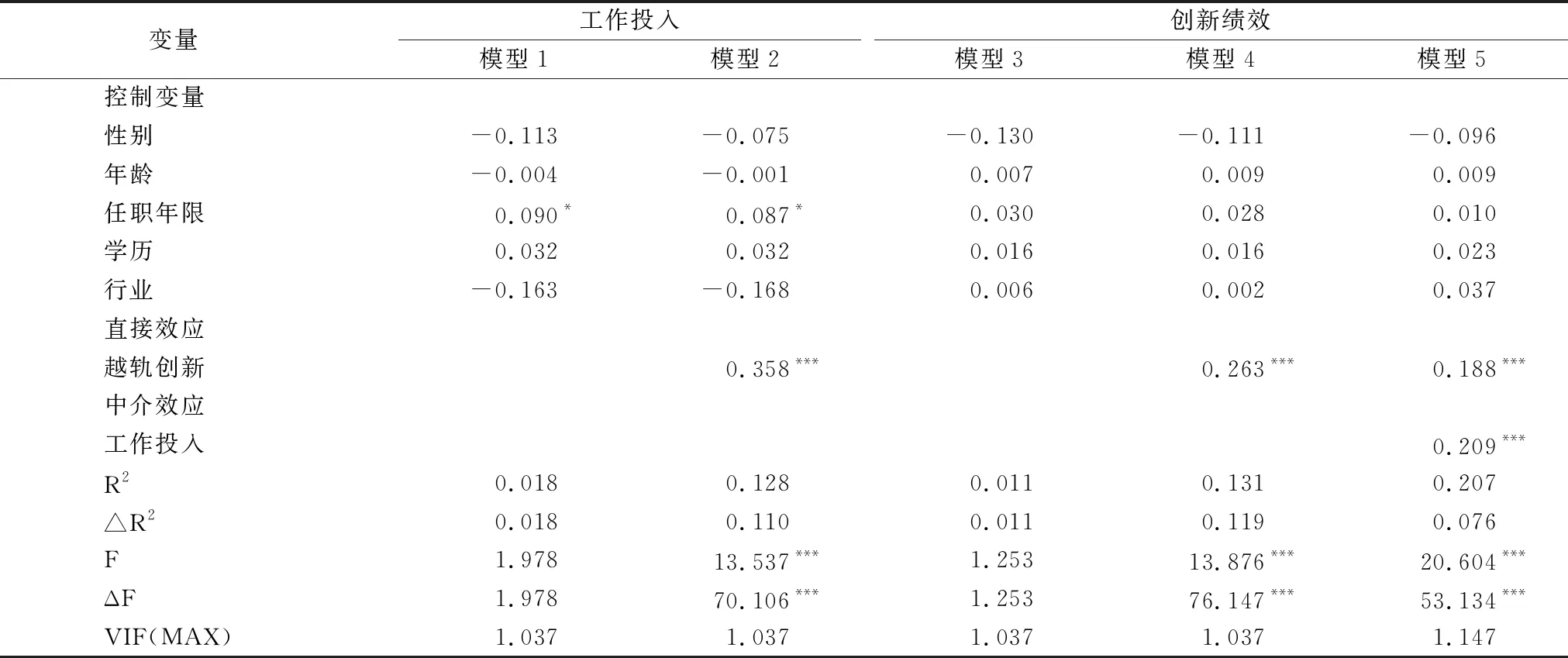

采用多层回归分析检验研究假设,结果如表4所示,各模型变量的VIF最大值远小于临界值10,表明不存在明显的多重共线性问题。由表4中模型4的直接效应回归结果可知,越轨创新对创新绩效具有显著促进作用(β=0.263,p<0.001),假设H1得到支持。从模型2回归结果可见,越轨创新对工作投入有显著促进作用(β=0.358,p<0.001),假设H2得到支持。

表2 验证性因素分析结果

表3 各变量均值、标准差及相关系数分析结果(N=561)

表4 工作投入中介作用的层级回归结果

关于工作投入的中介效应,借鉴Baron & Kenny[44]提出的方法加以验证,结果见表4。从模型5中介效应回归结果可知,当把越轨创新和工作投入一起放进回归方程时,以创新绩效为因变量,结果显示自变量越轨创新的回归系数显著下降(β=0.188,p<0.001),而中介变量工作投入的回归系数仍然显著(β=0.209,p<0.001),表明工作投入在越轨创新与创新绩效之间发挥部分中介作用,因此,H3得到支持与验证。

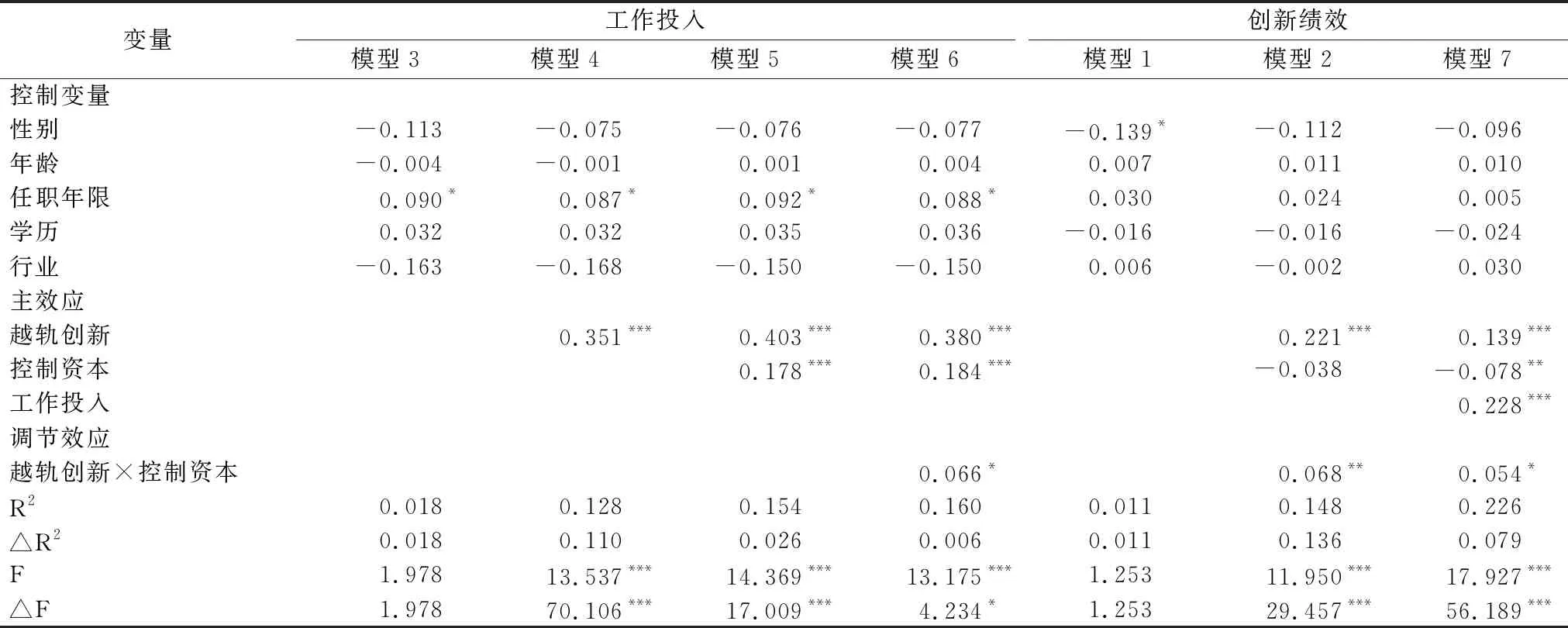

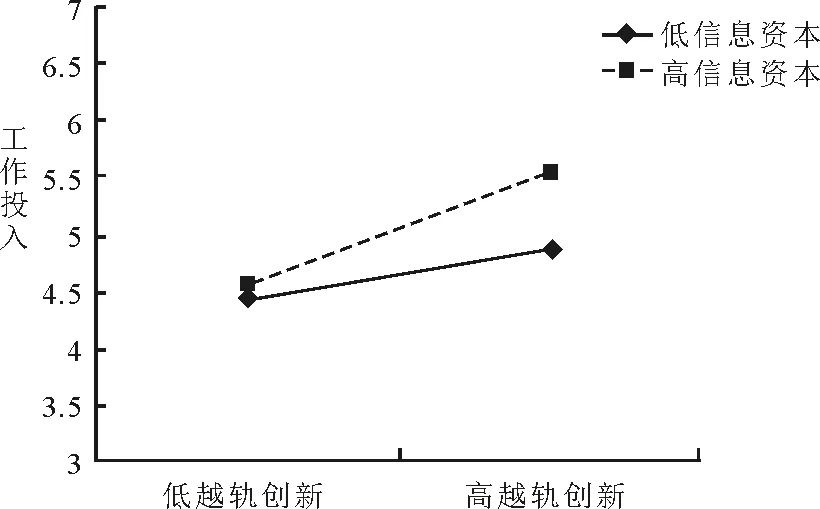

信息资本和控制资本的调节效应检验结果见表5和表6。从表5模型6的回归结果可知,越轨创新和信息资本的交互项回归系数显著(β=0.140,p<0.001),且与模型4主效应的回归系数(β=0.351,p<0.001)符号一致,表明信息资本对工作投入具有促进作用[45],假设H4得到支持与验证。同理,由表6模型6的回归结果可知,越轨创新和控制资本的交互项回归系数显著(β=0.066,p<0.05),H5得到支持与验证。

采用温忠麟和叶宝娟[46]提出的方法检验有调节的中介效应。首先,以工作投入为因变量,将控制变量纳入回归分析,作为基础模型3;然后,在模型3的基础上将越轨创新、信息资本(控制资本)以及二者交互项纳入回归分析,建立模型6;最后,以创新绩效为因变量,将越轨创新、信息资本(控制资本)、越轨创新与信息资本(控制资本)的交互项以及工作投入纳入回归分析,建立模型7。

由表5中模型6可知,越轨创新与工作投入显著正相关(a1=0.347,p<0.001);越轨创新和信息资本的交互项与工作投入显著正相关(a3=0.140,p<0.001);模型7结果表明,工作投入与创新绩效显著正相关(b=0.221,p<0.001)。系数a1、a3、b均显著且不为零,因此,中介效应(a1+a3*U)*b显著且与U(调节变量)相关,即中介效应显著且受到调节。

由表6中模型6可知,越轨创新与工作投入显著正相关(a1=0.380,p<0.001);越轨创新和控制资本的交互项与工作投入显著正相关(a3=0.066,p<0.05);模型7结果表明,工作投入与创新绩效显著正相关(b=0.228,p<0.001)。系数a1、a3、b均显著且不为零,因此,中介效应(a1+a3*U)*b显著且与U相关,即中介效应显著且受到调节。

表5 有调节的中介效应层级回归结果(信息资本)

表6 有调节的中介效应层级回归结果(控制资本)

为了更加清晰地说明调节效果,本研究绘制了调节效果图(见图2、图3)。

图2 信息资本的调节作用

图3 控制资本的调节作用

4 研究结论

4.1 研究结论

本研究基于心流理论,探究了越轨创新行为与创新绩效关系的内在机理,并根据工作要求-资源模型理论,系统探究了社会资本在越轨创新成功转化为创新绩效中的调节作用,得出如下结论:

(1)越轨创新对创新绩效具有积极影响,并且工作投入在越轨创新和创新绩效之间起中介作用,即越轨创新通过促进工作投入正向影响员工创新绩效。越轨创新行为作为一种主动创新行为,意味着越轨创新者本身具有极强的自主性动机,越轨创新源于员工个人意志,会主动投入更多时间精力从事越轨创新项目,即员工具有较高工作投入[47]。该结论印证了刘喆等提出的自主动机能够促进员工工作投入的观点。以往很多研究均表明,工作投入可以有效促进员工工作绩效[24,26],这也与本文研究结论相一致。

(2)员工信息资本对越轨创新与工作投入的关系具有调节效应,即员工信息资本增强了越轨创新对工作投入的促进作用。先前研究认为员工在组织中的地位是越轨创新转化为创新绩效的重要调节变量[8]。本研究结果验证了地位的作用,并在此基础上进行了深化。地位在一定程度上可以视为信息资本的代名词,员工在组织中地位越高,其对组织内外信息掌握得越充分。但是,不能排除某些员工比地位更高的人掌握更多行业发展前沿与组织战略方向信息,其越轨创新成功机率更高。可见,信息资本,即对行业发展方向和组织战略目标的精确把握,才是更为重要的员工个人资源。

(3)员工控制资本对越轨创新与工作投入的关系具有调节效应,即员工控制资本增强了越轨创新对工作投入的促进作用。这是因为控制资本更多地反映外部环境对越轨创新的影响,越轨创新发生环境较为特殊,正如黄玮等[8]指出,环境成为制约越轨创新活动成功的关键要素,地位是破解这一窘况的关键助力,越轨创新者可以凭借自身地位获取更多用于越轨创新的关键资源。本研究认同这一观点,同时也认为仅依靠自身地位获取的资源较为有限,员工地位越高其越轨创新项目相对来说所需资源也更加稀缺,所以,越轨创新者在创新过程中需要外界助力,才能支撑越轨创新顺利进行。

综合员工信息资本和控制资本的调节作用,本研究发现越轨创新的成功不仅依靠内心强烈的动机,还需提供资源支撑,该类资源包括内部资源与外部资源两类,虽同属资源大类,但两者作用机理不尽相同。前者能够为越轨创新引领方向,从根本上决定了创新绩效高低,后者则更多地提供物质支持和保障。

4.2 理论贡献

本研究深入探究了员工越轨创新行为与创新绩效关系的内在机理,打开了越轨创新向创新绩效转化的“黑箱”,具体表现为:①发掘了以员工工作投入为中介变量的越轨创新对员工创新绩效的内在影响机理;②通过相关理论系统选取两个调节变量,并探索性地实证检验了这一调节作用。研究结论进一步丰富和完善了越轨创新理论研究,进而拓展了创新理论体系。

4.3 实践意义

本研究还具有一定的实践启示意义。越轨创新能够在一定程度上提高员工创新绩效,但其本身还是违反了组织既定规章制度,对于试图采用越轨这一手段进行创新项目的员工而言,一定要慎之又慎,要认真考量自己是否掌握了行业前沿信息和公司未来发展战略定位,同时思考自己是否能够在越轨创新过程中获得他人物质和精神支持,避免给自己和组织带来不必要的资源损失。对于组织管理者来说,如何管理越轨创新是一大难题,管理者万不可采用一刀切的方式进行管理,虽然这种管理方式省时省力,但是,作为非官方创新的一种重要形式,越轨创新很可能是组织绩效的重要来源,如若管理者采用强制性方式勒令越轨创新者停止创新或者切断其创新所需资源,则会重创越轨创新项目,并降低员工自主创新积极性,给组织造成损失。管理者在察觉员工从事越轨创新项目时应该采取观望态度,在对该员工创新能力及其越轨创新项目进行足够了解之前不轻易否决,宽容其越轨创新行为。

4.4 局限与展望

首先,本文研究数据收集仅仅局限于互联网与软件开发行业,结论的外部效度受限,后续研究可以在调研更多行业的基础上检验相关结论;其次,主要关注社会资本二分维度下单一维度对工作投入的作用,忽视了多因素协同效应对于工作投入的影响,限于研究设计的局限,未对两者之间是否存在交互作用进行探讨,未来可以致力于这些变量的交互作用对两者关系影响的研究;再次,基于心流理论探究了越轨创新行为与创新绩效的关系机理,未来研究可以从其它理论视角审视这一问题。