寻常的肺炎,不寻常的博弈

2020-11-13甄橙

甄橙

在医生眼中,肺炎是由各种生物学因素或理化因素引发的发生在肺部的炎症。在公众眼中,肺炎是出现发热、咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难等症状的疾病。普通人几乎都有过感冒生病的经历,但很少有人对感冒惊慌失措。偶患肺炎,也会觉得到医院输液、打针等治疗就可以痊愈了。但2003年的非典型肺炎和今年的新冠病毒肺炎,颠覆了我们旧有的认知。

希波克拉底对肺炎的认识

人类社会早期,人们对于疾病的认识是模糊的。在无法合理解释疾病产生原因的情况下,人类把疾病归结为神灵的惩罚或魔鬼附身。这样的认识在远古时期的东西方,均留下了记载。这一时期,巫医治病,祈祷神灵,成为人们维系健康的寄托。

随着哲学思想的萌芽和发展,经验哲学在朴素唯物主义哲学指导下,坚持从人体自身和疾病实体的物质性和运动性出发,寻找疾病的原因,探寻疾病的本质。医学逐渐战胜了先前占统治地位的神灵致病说,将人们从巫术中解放出来,而原始、零散、有效的医药知识经哲学的概括,初步得到系统的总结和升华。医学逐渐形成为一门学科。疾病成为医学需要面对的首要问题。

超越神灵阶段,人们对疾病的初期认识主要来自生活观察和医者经验。这一时期,症状成为划分疾病的主要依据。因此发热、咳嗽、疼痛等临床常见的表现,既被视作疾病的症状,也被视作疾病的诊断结果。疾病,即身体产生了异常。异常与正常相对。对于人类的身体来说,正常者就是生理状态的良好状态,器官可以行使正常的生理功能。异常者则是生理状态发生改变,这些改变可能来自身体内部,也可能来自身体外部,但无一例外地致使器官无法行使正常的生理功能,于是产生了疾病。

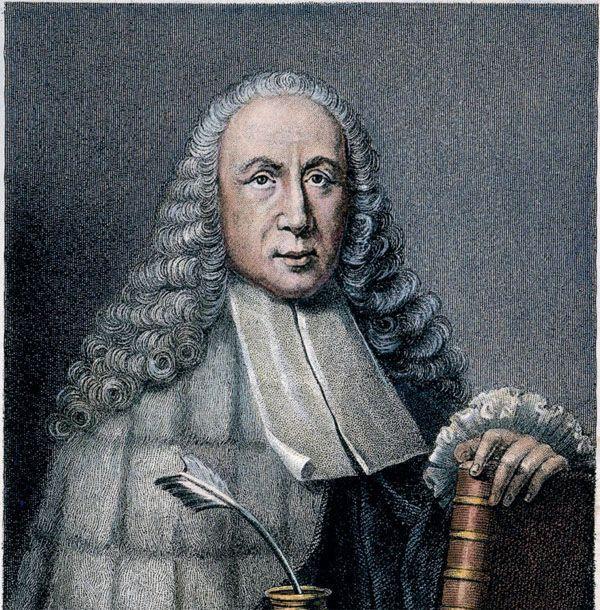

希波克拉底的四体液病理学说

希波克拉底

实际上,肺炎既不是新发疾病,也不是罕见疾病。早在古希腊时代,著名医学家希波克拉底就为我们留下了关于肺炎的记载。希波克拉底创立了四体液病理学说,认为身体的功能由四种体液决定:血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁,而地、水、火、风四种原始本质的不同配合构成了四体液的物质基础。四体液平衡则人体健康,四体液失衡则疾病发生。

希波克拉底认识到了鼻炎、喉炎、肺炎等呼吸道疾病,并将带有胸痛症状的疾病归为肺周围炎(Perioneumonia)。希波克拉底认为肺周围炎的典型症状是高热、单侧胸痛或双侧胸痛、呼吸急促、咳嗽、咳痰,痰中带血或呈青灰色,出现稀薄痰或泡沫痰。他还指出肺炎是由黏液造成的,黏液由头部降下,变成脓,脓与身体内的血块或黏液块积聚,形成结节,结节可以形成空洞。

作为一位勤于观察、经验丰富、辩证思维的伟大医学家,希波克拉底认为绝大多数疾病都具有自限性,比如肺周围炎通常在第7日症状开始减轻。希波克拉底提出,疾病的治疗原则是不要妨碍疾病的自然变化过程,医生的首要任务是通过各种手段提高病人的自然治愈力。

不同类别肺炎有了区分

继希波克拉底之后,古罗马医学家阿勒特斯对肺周围炎进一步研究后认为,单纯的肺周围炎患者,常常出现胸部的压迫感,胸痛不明显,但如果伴有肺黏膜炎发生,因为黏膜与胸壁粘连,就会造成胸痛加重,并出现呼吸困难。由于病人呼吸急促,不得不张嘴呼吸,因此常常口干咽干,咳嗽剧烈,严重者神志不清。

经历中世纪的黑暗时期之后,文艺复兴掀起了西方医学快速发展的浪潮。在以艺术为先导的时代,艺术家为了艺术走向人体解剖,推动了医学史上人体解剖学的建立。人体解剖学以研究人体器官的正常结构为首要任务,人体器官的位置和毗邻关系成为人体解剖学的重要研究内容。在明确了人体器官的结构之后,接下来的任务是解释这些器官的功能,于是催生了人体生理学。

17世纪荷兰临床医学家希德纳姆对肺炎的认识进一步深入。希德纳姆指出肺周围炎与胸膜炎属于相同的疾病,肺周围炎侵犯肺实质的范围更广泛一些。希德纳姆还报告了假肺周围炎,认为假肺周围炎好发于中老年肥胖患者,病人通常有饮酒的嗜好。希德纳姆的学生曾写下著作《论热病》(1775年)。他在书中给出了胸膜炎、胸膜肺周围炎、假肺周围炎和肺周围炎等不同的诊断名称,并指出了不同类别肺炎的临床特征。

18世纪英国著名临床医学家布尔哈维在著作《箴言》(1709年)中,描述了两种肺周围炎。一种发生在肺动脉末端,另一种发生在肺支气管内。布尔哈维的认识很可能是医学史上对大叶肺炎和小叶肺炎的最早区分。18世纪英国另一位临床医生库伦将所有胸部的炎症都视为同一種疾病,认为这些胸部疾病虽然存在一些临床症状的差别,但疾病的本质没有差异。

希德纳姆

莫尔加尼

基础医学与临床医学之间需要连接的纽带,诞生于18世纪的器官病理学完成了这一历史使命。意大利病理解剖学家莫尔加尼创建了这门学科。如今,病理学已经成为基础医学中不可缺少的一门学科。通常情况下,病理学分为病理解剖学、临床病理学、病理化学和实验病理学。其中病理解剖学简称病理学,它的主要任务是揭示器官、组织、细胞的形态改变,从这些形态改变阐明疾病的发生和发展规律。

莫尔加尼根据毕生的解剖学研究和临床经验,将病人生前的临床表现与死后的病理解剖结果联系起来,建立了器官改变导致临床症状的诊断思维,从疾病的位置寻找疾病的原因。他的名著《论疾病的位置与原因》开启了西医诊断疾病的新模式。莫尔加尼对肺炎患者死后的尸体进行解剖,发现病人的肺脏发生了实质性改变,质地像肉一样。莫尔加尼还观察到肺炎患者胸膜黏连的现象,从病理学的角度区别了肺炎和胸膜炎。莫尔加尼指出,正常解剖学是病理解剖学的基础,只有掌握了正常的生理解剖,才能理解病理解剖的意义。对于临床医生来讲,还必须掌握病人的临床病史,将三者结合起来,才能对疾病做出正确的诊断。

19世纪的后30年细菌学飞速发展,大部分致病细菌被发现。法国微生物学家巴斯德、德国细菌学家科赫、俄国生物学家麦奇尼科夫成为这一时期最著名的医学人物。他们不仅发现了炭疽杆菌、霍乱弧菌、结核杆菌等致病细菌,更重要的是建立了细菌的体外培养方法,建立了微生物学法则,确定了判断致病微生物的原则。这些先驱者的贡献推动了医学微生物学的发展,使临床医生可以对肺炎这样的疾病做出病原学诊断。从此以后,集合病因诊断、病理诊断、病位诊断和临床表现的临床综合诊断思想逐步建立起来。

人类与疾病的这场博弈

诊断工具和诊断技术的发明,使人类在发现疾病的道路上越走越快。显微镜、听诊器、x线机、B超机、CT、MRI、内窥镜、DNA技术、基因检测等等,这些影像学技术和生物化学技术为临床医学如虎添翼。人类不仅能够发现肉眼看不见的细菌,还可以发现比细菌更小的微生物,如病毒。当人类貌似进人对疾病无所不知、无所不能的时代,现实仿佛跟人类开了个莫大的玩笑。医学进步得越快,遭遇的疾病也越多;医学的手段越先进,疾病也变得越来越狡猾。人类与疾病陷入博弈之中。

疾病与人类相伴,医学伴随人类痛苦的最初表达和减轻疾病痛苦的最初愿望而产生。历史上面对疾病的发生,人类经历了无知与无奈。当确认某些疾病存在传染性时,人类的本能反应是逃亡。在无数次的无序逃亡中,在与疾病对峙的恐惧中,人类慢慢积累了经验,从绝望中找到了办法。13世纪从麻风病的逃亡中,诞生出隔离制度。14世纪从鼠疫的逃亡中,诞生出海港检疫制度。15世纪从梅毒的流行中,找到了愈创木(一种树木,当时人们饮用愈创木树脂制成的混合物治疗梅毒)。即使在没有特效药物的情况下,人类在不同时期都掌握了与疾病抗争的不同办法。

古希腊时期,按照希波克拉底的四体液理论,当肺周围炎病人疼痛剧烈时,可以用放血的办法来减轻疼痛。催吐是古人常用的治疗方法,18世纪时酒石酸锑仍是最受医生欢迎的催吐剂,并被看作是治疗肺炎的最有效药物。退热疗法是有效的对症治疗,在阿司匹林被发现以前,煤焦油水和金鸡纳树皮是医生经常使用的退热药。

20世纪抗生素和磺胺药的发明为人类带来了希望。1928年弗莱明发现青霉素,1935年多马克发明磺胺药百浪多息,1944年瓦尔斯曼发明链霉素,1947年发现氯霉素,1948年发现金霉素。此后四环素、土霉素等抗生素陆续应用于临床,细菌性肺炎在抗生素面前被人类打退。自1963年第一种抗病毒药物碘苷获得批准以来,已有90余种、13类抗病毒药物投入临床。

自牛痘疫苗发明以来,各型疫苗(包括肺炎疫苗)的研发,以及临床上各种支持疗法的应用,提高了肺炎的治疗效果,使人类有了更多的方法对抗肺炎。但就在人们以为传染病的危险已经远离人类而去的时候,疾病卷土而来。就像今年的新冠肺炎一样,看似寻常的肺炎裹挟着不寻常的病原,来到人类面前宣战。

如何应对这种局面?今天的社会相比远古时期已经发生了翻天覆地的变化,疾病的流行以前所未有的速度传播和扩散,波及的人群和受累的区域可以在短时间内剧增和扩大。疾病已不再是单纯的医学问题,医学与经济、文化、国家和社会日趋发生紧密的联系。疾病不仅仅是医生和科学家的事情,也是政治家和经济学家的责任。疾病具有国家和全球的重要属性。

当新冠肺炎疫情发生时,当认识到疾病具有传染性时,公众的第一反应不再是逃离,而应是留下。堅持留守疫源地,把传染控制在最小的范围内,最大限度减少交叉感染。同时,积极寻找病源,管理传染源,切断传播途径,保护易感人群。在专业诊治方面,相信医学专家;在社会防控方面,配合国家政府;在具体执行方面,做到自觉和自律。

因此,疾病不仅是对国家医学水平的考验,也是对国家决策能力的考验;不仅是对法律法规执行力的考验,也是对每个公民的道德考验。

诚如古希腊人所言,“健康是人类的最大美德”。这句话值得我们每个人深思。

(此文为香港《明报月刊》中文简体版,内容略有修改。)