穴位埋线结合正骨调曲法治疗青少年脊柱侧弯症疗效观察

2020-11-13刘兰英陈海荣凌珍美庄垂加潘文谦程维芬卢明香

刘兰英,陈海荣,凌珍美,庄垂加,潘文谦,程维芬,卢明香

(泉州市中医院,福建 泉州 362000)

青少年特发性脊柱侧弯症(AIS)是椎体节段偏离正中线而形成向侧方弯曲的带有弧度的脊柱畸形[1],是不合并神经肌肉功能异常、先天性脊柱骨骼异常的疾病,患者为青少年,因其生长发育快,其脊柱侧弯的速度也快,程度呈加重趋势[2]。早发现、早预防、早治疗是抑制本病发展的重要措施,本病目前治疗有手术及非手术治疗方式,非手术治疗有电刺激、支具、针灸、推拿、手法、牵引、功能训练等等[3]。本研究应用穴位埋线结合正骨调曲法进行干预,取得较满意的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 病例选自2018年7月至2019年12月在我院针灸科一区门诊就诊的青少年脊柱侧弯症患者63 例,随机分成穴位埋线结合正骨调曲法组(治疗组)32 例及手法治疗组(对照组)31 例,在治疗期间脱落3 例,由此最终收集60 例,两组各30 例纳入研究。治疗组女21例,男9例,年龄8~15(12.17±2.12)岁,侧弯部位:胸段 25 例,腰段 5 例,Cobb 角 10~32(27.12±6.22)°;对照组女 22 例,男 8 例,年龄 7~15(12.22±3.05)岁,侧弯部位:胸段24 例,腰段6 例,Cobb 角11~34(28.66±6.42)°,两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参考《中国整脊学》第2 版中“青少年特发性脊柱侧弯症”诊断标准[4]724。诊断要点:①脊椎侧弯畸形、无外伤史的青少年;②椎旁肌肉两侧不对称;③双肩胛、双肩、双髂嵴高度不等;④皮肤温度凹侧异常;⑤Adam 前屈试验(+);⑥立位X 线检查显示脊柱侧弯,Cobb角≥10°。

1.3 纳入标准 ①符合上述诊断标准,年龄7~15岁;②脊柱直立位X 线检查显示单侧弯,Cobb 角为10~35°,侧弯在胸段及腰段;③首次被发现,未进行相关治疗;④无体质过敏;⑤患者自愿进入实验,监护人或者家属知情并且签同意书。

1.4 排除标准 ①继发因素致病,如感染、代谢、外伤等原因引起;②先天因素致病;③合并血液病;④治疗部位有溃疡、皮疹等不宜施行外治法;⑤有精神疾患或其他严重疾患影响治疗,不能配合本实验。

1.5 脱落标准 在治疗过程中发生明显不良反应或其它意外事故,患者本人或家属拒绝进一步治疗者。

2 治疗方案

2.1 对照组

2.1.1 正骨调曲法 包括胸腰椎、腰椎旋转法、提胸过伸法,操作要领参见《中国整脊学》第2 版正骨调曲法部分[4]430-434。隔日治疗1次。

2.1.2 功能锻炼法 在家长监督指导下完成下述功能训练,每日锻炼2 次约30 min,每组运动动作进行10~15 次。①飞燕式运动:患者俯卧位,双上肢自然置于身体两侧,双下肢伸直,运动开始时配合吸气,颈胸腰段后伸、双上肢后展、双下肢后伸形如飞燕,至腰背部酸胀感,维持10~15 s,呼气回归原位重复动作。②双桥式运动:患者仰卧位,双上肢自然置于身体两侧,双下肢伸直,运动开始时配合吸气,屈髋屈膝,双足底、头及双肘尖支撑,背臀部抬离床面,至腰背部酸胀感,维持10~15 s,呼气回归原位重复动作。③左右侧弯运动:患者直立位,双目平视,双足并拢,脚尖朝前,双手自然下垂于躯干两侧,脊椎左侧弯者,开始运动时配合吸气,右侧中指沿右大腿外侧中线下移,尽量使脊椎右侧弯至极限,左侧胁肋部觉酸胀感,维持10~15 s,呼气回归原位重复动作。④顶天立地旋转运动:患者直立位,双目平视,双足张开与肩同宽,脚尖朝前,双手自然下垂于躯干两侧,开始运动时配合吸气,双手指交叉后上举过头,并垂直向头顶方向扩展,使身体拉长,之后身体尽个人能力向左右方向各旋转1 次,维持正位10~15 s,呼气回归原位重复动作。上述治疗持续8周。

2.2 治疗组 在对照组治疗基础上进行穴位埋线。取穴:顶椎两侧、顶椎上一椎及下一椎两侧的华佗夹脊穴(6 穴),双侧肾俞、脾俞穴(4 穴);方法:患者取俯卧位,充分暴露背腰部,选好上述10个穴位,用复合碘消毒液依次对穴位进行消毒,操作者压手的拇指和食指舒张即将埋线腧穴部位的皮肤,刺手的拇指和食指夹持装有羊肠线的进针器,令针与皮肤垂直方向快速扎入穴位,当局部感到酸麻胀重痛等针刺得气感后,刺手推针芯,压手退针管,刺手出现落空感后表示羊肠线已埋植于腧穴内,拔出进针器,为防止针孔出血,出针后按压针孔片刻,无菌输液贴固定,每隔12 日1次,共治疗5次。

3 疗效观察

3.1 疗效指标 ①Cobb 角[4]724:于两组治疗前后行脊柱立位X 线摄片,分别在X 线摄片上划线并测量出脊柱侧弯段主弯的Cobb 角。②Nash-Moe 椎体旋转度:于治疗前后进行脊柱站立位X 线片拍摄,分别测量主弯段顶椎的旋转度,按程度分为5 级[5]。③表面肌电信号均方根值(RMS):患者取坐位,身体略后倾,枕部顶于墙上,利用脊椎发力使枕部向后方顶墙,让其尽最大力气连续发力30 s,发力过程中收集肌电信号中的均方根值[6],于治疗前后测定。

3.2 疗效标准 参照文献[7]拟定。治愈:临床症状、体征消失,Cobb 角<5°,脊椎平衡。有效:临床症状、体征明显好转,Cobb角减少≥5°,脊椎平衡。无效:体征、症状没有明显改善,Cobb角减少<5°。

3.3 统计学方法 利用SPSS 19.0 统计学软件对全部数据资料进行统计处理分析,用均数±标准差(±s)表示计量资料参数,同组治疗前后的比较应用配对样本t检验,组间比较应用独立样本t检验,等级资料采用Ridit 分析,计数资料采用卡方检验,P<0.05 表示具有显著性差异。

3.4 结果

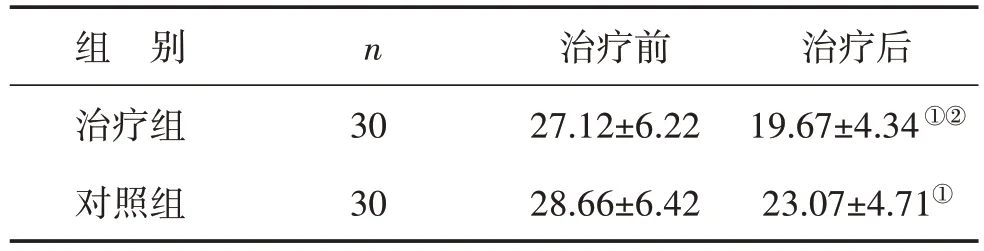

3.4.1 两组治疗前后Cobb 角比较 见表1。两组治疗前Cobb 角比较无显著性差异,两组治疗后Cobb 角均下降(P<0.05),组间比较具有显著性差异(P<0.05)。

表1 两组治疗前后Cobb角比较 (°,±s)

表1 两组治疗前后Cobb角比较 (°,±s)

注:与同组治疗前比较,①P<0.05,与对照组治疗后比较,②P<0.05

组 别治疗组对照组n 30 30治疗前27.12±6.22 28.66±6.42治疗后19.67±4.34①②23.07±4.71①

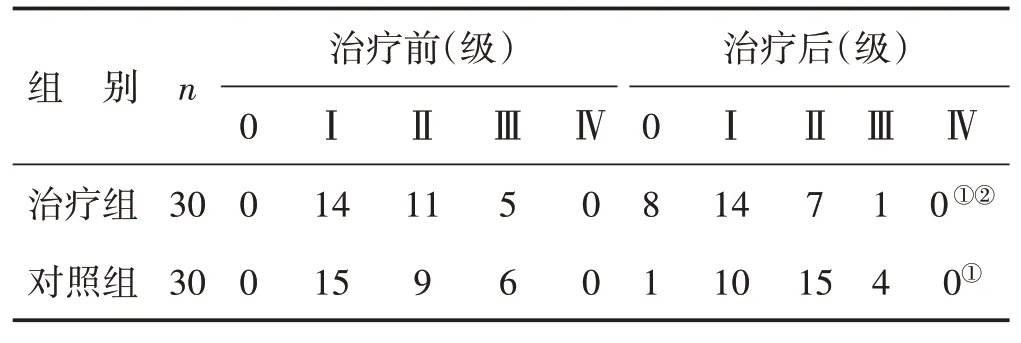

3.4.2 两组Nash-Moe 椎体旋转度比较 见表2。两组治疗前Nash-Moe 椎体旋转度比较无显著性差异(P>0.05),治疗后两组椎体旋转度均有改善(P<0.05),组间比较具有显著性差异(P<0.05)。

表2 两组Nash-Moe椎体旋转度比较 (例)

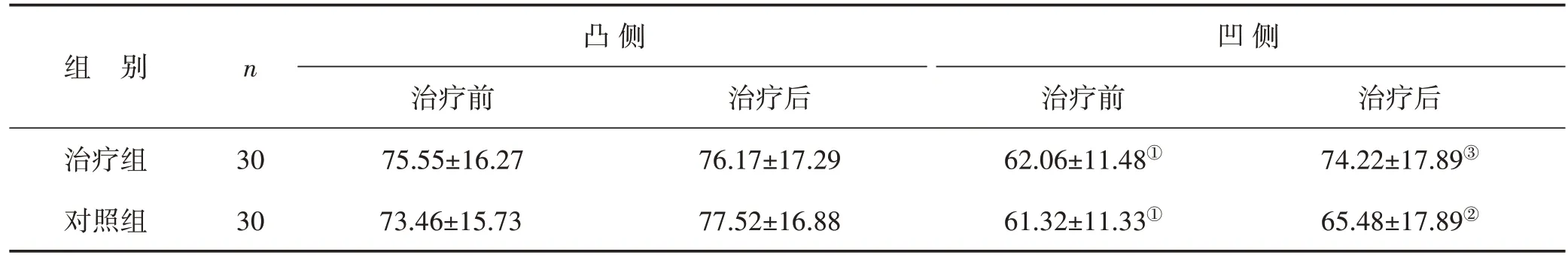

3.4.3 两组治疗前后RMS比较 见表3。两组治疗前凹凸两侧RMS 比较无显著性差异(P>0.05),两组治疗后凹侧RMS 比较具有显著性差异(P<0.05),治疗组MRS 值升高优于对照组;治疗组治疗后凹凸两侧比较(P>0.05),说明治疗组脊柱两侧肌力较平衡,而对照组治疗后凹凸两侧比较具有显著性差异(P<0.05),说明脊柱两侧肌力不平衡。

表3 两组治疗前后RMS比较 (±s)

表3 两组治疗前后RMS比较 (±s)

注:与同组治疗前凸侧比较,①P<0.05;与同组治疗后凸侧比较,②P <0.05;与对照组治疗后凹侧比较,③P <0.05

组 别治疗组对照组n 30 30凸侧治疗前75.55±16.27 73.46±15.73治疗后76.17±17.29 77.52±16.88凹侧治疗前62.06±11.48①61.32±11.33①治疗后74.22±17.89③65.48±17.89②

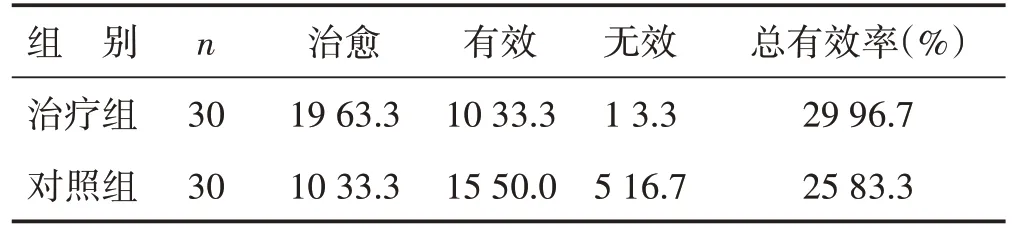

3.4.4 两组疗效比较 见表4。治疗组总有效率、治愈率分别为96.7%、63.3%,对照组为83.3%、33.3%,两组疗效比较具有显著性差异(P<0.05)。

表4 两组疗效比较 (例 %)

4 讨 论

我国青少年特发性脊柱侧弯症在15 岁以内的孩童中已达3 亿多人[8],若不予干预,患者病情加重,脊柱结构异常,压迫身体的内部器官,影响心肺功能,压迫神经则下肢活动受影响,出现下肢麻痛、无力,甚至二便失控、瘫痪等等,同时影响患者心理健康。本病发病原因尚不确切,目前普遍认为与遗传、生化因素、神经肌肉、营养代谢异常、姿势不良及生物力学等相关。但从目前干预的手段来看,不管是手术治疗还是非手术治疗,主要目的是从脊柱的生物力学出发,纠正脊椎两侧肌肉的不对称应力,使脊柱的生长发育往正常的中轴力学方向发展,即中医学所谓的“阴阳平和,百病乃消”。

《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》将青少年脊柱侧弯症归为中医“龟背”范畴,系婴幼儿形气未充,虚风贼邪乘虚而入,客于骨髓所致,“龟背者,因婴儿早坐,被客风吹入脊髓,逐渐佝偻曲折,背高如龟,往往为终身固疾”。本病因先天禀赋不足、后天又失于调养引起,病因责之于肾、脾,多见脾肾阳虚病证。本研究根据“肾为先天之本,脾为后天之本”“肾主骨,生髓”理论以及中医“整体和局部”理论,从整体上选择肾俞、脾俞穴进行埋线治疗以治本,局部取顶椎两侧、顶椎上一椎及顶椎下一椎两侧的华佗夹脊穴以治标,标本兼治以达“补益脾肾、共建先后二天”之功效。

有研究通过手术干预的方法发现拥有一侧腰大肌与拥有双侧腰大肌的活恒河猴在坐、站及跨步时腰椎的侧弯、旋转度有明显差异[9],并从中医整体观念出发,发现青少年特发性脊柱侧弯症的关键解剖改变在于腰椎侧弯,阐述了腰椎是脊椎运动的中心、原动力,腰椎曲度异常必将会影响胸椎和颈椎的功能,身体出现以胸椎与腰椎反向、颈椎与胸椎反向侧弯旋转的代偿方式来实现人体的中轴结构平衡[10]。贾惊宇等[11]研究表明脊柱侧弯患者凹侧的椎旁肌肉小于凸侧。青少年脊柱侧弯症的病因主要在腰椎,而维系腰椎平衡的脊旁肌主要有腰大肌及竖脊肌,如果两侧腰肌不平衡,则腰椎、胸椎甚则颈椎出现侧弯、旋转畸形。因此,脊旁肌的功能训练显得非常重要,飞燕式运动、双桥式运动主要是加强腰旁腰大肌及竖脊肌的功能,恢复其维系力,左右侧弯运动、顶天立地旋转运动可改善椎小关节的位置关系,针对性地纠正脊柱的侧弯旋转。在患者进行上述功能锻炼的基础上,医者予胸腰椎、腰椎旋转法、提胸过伸法分别对胸、腰椎进行干预,纠正脊椎两侧不等对的应力、恢复其生理功能及力学平衡,体现了中医“上病下治”的原理。表面肌电信号的均方根值(MRS)可用来诊断脊椎两侧的肌肉功能,作为无创检测方法在临床上应用广泛,顶椎两侧肌肉MRS 值的比值越接近1,两侧的肌肉功能越平衡,反之则越不平衡,本课题通过MRS检测,发现顶椎旁凹侧的肌电信号小于凸侧,与文献[6]相符,通过对顶椎两侧椎旁肌MRS值的比值比较,治疗组接近1,对照组略远离1,故治疗组在恢复脊柱力学平衡方面优于对照组。

穴位埋线具备“长效针”的功能,因其特殊的针具与羊肠线,可产生较普通针刺更强烈的针刺效应,具有“制其神,令其易行”“通其经脉,调其气血”“补虚泻实”的作用[12]。羊肠线对穴位的刺激作用可达10~15 d,甚或更长时间,而普通针刺需每天或隔日治疗1次,影响工作和学习,若治疗时间间隔长,则疾病易复发、疗效不易巩固,故选择穴位埋线法干预本病。其作用机制与如下因素相关:①穴位埋线的针刺作用与羊肠线柔和的持续刺激,可产生“长效针”效应,使作为异体蛋白的羊肠线在局部产生不同的生化反应,影响局部肌肉的合成与分解代谢功能,增强了机体的营养代谢;②穴位埋线能够提高局部应激力,增加局部血管床数量,增大血流量而改善局部肌肉的缺血缺氧状况,从而解除腰背肌的痉挛和疲劳感;③根据神经系统功能异常学说,可能是穴位埋线后大脑皮层建立新的兴奋灶,对病变脊柱产生良性诱导,使躯干姿势反射弧恢复正常,提升凹侧椎旁肌的伸展性,增强凸侧椎旁肌的收缩力量。

综上所述,通过穴位埋线配合正骨调曲法、功能锻炼治疗青少年脊柱侧弯症患者,在纠正侧弯及旋转角度及临床疗效方面具有较好疗效,值得在临床进一步运用。