当代山西鼓乐文化调查与对策研究

2020-11-13张磊

张 磊

山西是中国鼓乐文化的重要发祥地之一。秦汉时期晋北高原上的鼓吹乐,魏晋南北朝时期西域铙钹和胡音沙锣的传入与山西鼓乐的完美结合,形成独具特色的艺术形式,这一独具特色的艺术形式便成为隋唐、宋金、元明清各个时期风俗事项的助兴形式。从宫廷的祭祀仪仗到民间的庆典庙会,形态各异的锣鼓艺术实现了雅俗文化的完美融合。山西锣鼓在历史的长河中逐渐形成了积淀深厚的鼓乐文化。

自2006年山西开展第一批国家级、省级非遗名录申报至今已有十余年,这些被列入非遗名录的当代锣鼓鼓种现状如何?曲牌种类现存多少?锣鼓队伍年龄结构怎样?传承发展过程中遇到哪些问题,是发展壮大了还是逐渐萎缩了等等,这些文化现象都值得我们去发现、去研究,山西鼓乐的调查及相应的对策研究有助于鼓乐本身更好地保护与传承,有助于对山西鼓乐文化更全面地发展与传播。

一、山西鼓乐文化的分类

(一)山西鼓乐文化的流布分类

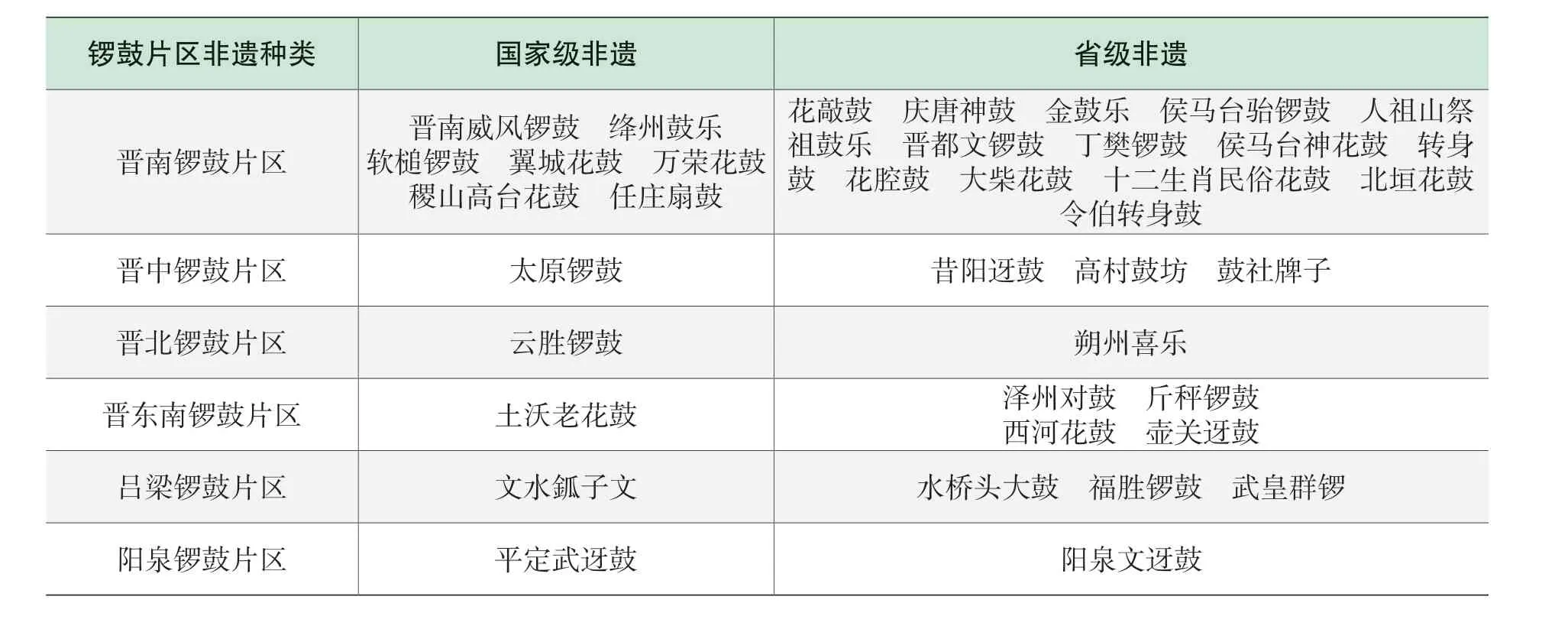

锣鼓艺术是山西非物质文化遗产中的大项,其一直以精湛的艺术品质引领着全国锣鼓艺术的发展。山西锣鼓遍及全省,其种类繁多且内容丰富,根据流布区域大致可分为晋南、晋中、晋北、晋东南、吕梁、阳泉六大锣鼓片区。

经统计山西国家级锣鼓类“非遗”项目12项,省级锣鼓类“非遗”项目26项,锣鼓类“非遗”项目总计38项。

另外除国家级和省级非遗外,晋南片区还有关公锣鼓、河津三迁锣鼓、禹王锣鼓、背冰锣鼓、临猗锣鼓、闻喜鼓车、转身鼓等;晋中的音锣鼓等;晋东南的瞪眼家伙等。从以上数据可以看出晋南片区锣鼓数量最多。

山西锣鼓类非遗项目流布区域

(二)山西鼓乐文化的形式分类

根据当代山西锣鼓的表演形式可归纳为清锣鼓、社火锣鼓、舞蹈锣鼓、混锣鼓四种类型。

1.清锣鼓

清锣鼓是山西民间鼓乐的代表,以纯锣鼓打击乐合奏形式呈现,可以在广场表演,也可以在街巷行进表演,旧时一般不注重动作,而现在清锣鼓已融入肢体语言,更具艺术性和观赏性。清锣鼓主要乐器有鼓、锣、铙、钹,如威风锣鼓、绛州鼓乐、太原锣鼓等。

2.社火锣鼓

社火锣鼓是春节或庙会期间民间举行的各种民俗活动中使用的锣鼓乐。社火形式多种多样,在这些传统的社火表演中锣鼓音乐主要以伴奏为主,在社火表演中占据重要位置。民间社火由于“十里不同风,百里不同俗”的地域差异,锣鼓曲牌融合当地民间音乐,有的起伏相间,有的张弛结合,形成具有形式独特且异彩纷呈更具地域性的社火锣鼓音乐。社火锣鼓有踩高跷、划旱船、扭秧歌、耍龙灯、舞狮子等。

3.舞蹈锣鼓

舞蹈锣鼓是锣鼓打击乐与民间舞蹈结合边击边舞的鼓乐艺术形式,是兼有说唱、戏剧、武术、杂技于一体的表演艺术。山西舞蹈锣鼓以花鼓类为主,舞台表演时讲究乐美舞美,广场表演时力求互动互应,极具灵活性和戏剧性。舞蹈锣鼓有翼城花鼓、万荣花鼓、朔州扇鼓等。

4.混锣鼓

混锣鼓是一种由吹奏、打击、舞蹈为基本内容的民间器乐合奏,其乐器由唢呐、笙、管子等吹奏乐器和鼓、锣、钹、板、梆、木鱼等打击乐器组成。如晋北八音会锣鼓《大得胜》,其节奏欢快、旋律明亮、鼓乐热烈;金鼓乐《金鼓闹平阳》演奏起来悦耳动听,气势磅礴。

二、山西鼓乐文化现状

(一)晋南地区鼓乐文化

晋南,古称河东地区,位于山西省西南部。山西晋南地区是尧、舜、禹的故乡,历史文化底蕴厚重,远古时期的西侯度文化和陶寺文化均出自晋南。晋南威风锣鼓和绛州鼓乐已成为晋南地区鼓乐文化的代表。

1.晋南威风锣鼓

晋南地区厚重的传统文化积淀,为晋南威风锣鼓在民间的衍生与发展提供了肥沃的土壤。晋南威风锣鼓最早的名称为“锣鼓”,老百姓俗称“家伙”,主要流行于临汾尧都区、洪洞县、襄汾县、霍州市、浮山县、汾西县等地,晋南威风锣鼓主要由鼓、锣、钹、铙四种乐器组成,其中以鼓和锣为主,钹和铙为辅,相互呼应。2006年“晋南威风锣鼓”被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

20世纪90年代初,当时从事威风锣鼓行当的民间艺人均年事过高,出现了后继无人的传承断代问题。因此由政府牵头,于1992年创办了一所学习晋南威风锣鼓的专业学校——临汾市鼓乐艺术学校,学员有130多名,平均年龄17岁。1994年抽调演奏水平较高的学员成立了“临汾市鼓乐艺术团”。临汾市鼓乐艺术学校为晋南威风锣鼓发展奠定了良好的基础,同时培养的部分学生现已成为威风锣鼓的中坚力量,如晋南威风锣鼓省级传承人张勇、临汾市尧都区金鼓乐市级传承人卢兆平都是当时的学员。

然而,今天的晋南威风锣鼓依然存在传承断代的危机。以洪洞县白石镇一支非常有特点的锣鼓队“洪洞威风锣鼓艺术研究会”为例,笔者在2019年的采访调研中得知,该锣鼓队日常排练演出人数为30人左右,年龄最大73岁,最小50岁。采访当天的锣鼓表演总人数27人,其中50-59岁之间的人员6人,60-69岁之间的人员19人,70以上的人员2人,从以上数据可以看出近80%的人员在60岁以上,该锣鼓队老龄化极为严重,亟待充实年轻力量。

2.绛州鼓乐

绛州鼓乐也称绛州大鼓,是流传于新绛县的民间锣鼓乐和吹打乐,被国际打击乐届誉为世界三大鼓种之一。绛州鼓乐演奏乐器以鼓为主,“鼓为群音之长”强调了鼓在鼓乐演奏中的重要性。2002年,“绛州鼓乐”被联合国教科文组织亚太文化中心录入“世界人类口头和非物质文化遗产”数据库,2006年“绛州鼓乐”被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

目前,新绛县山西崇道源文化传媒有限公司的艺术团是活跃在演艺市场最前沿的专业绛州鼓乐演出团体之一。山西崇道源文化传媒有限公司成立于2006年8月,公司旗下有山西绛都春鼓乐艺术团、征鸿歌舞团等7个专业文艺团体和灯光、舞美等5个配套部门。

山西崇道源文化传媒有限公司坚持挖掘与创新,坚持走市场化道路,坚守一流的创作团队。先后创作了大型绛州鼓乐舞台秀《鼓动黄河》、大型鼓乐音乐会《千年回响》、中国首部鼓乐音乐剧《老鼠娶亲》以及《走绛州》《祈福》《喜鹊闹梅》《关公出征》等优秀旅游剧目。

笔者于2019年10月18日对山西崇道源文化传媒有限公司艺术总监郝世勋根据历史记载创作的口衔鼓《喜鹊弄梅》进行视频录制,参演演员14人,男4人,女10人。演员年龄最大34岁,最小15岁;20岁以下2人,占全部人数14%;20—29岁10人,占全部人数72%;30—35岁2人,占全部人数14%。由此可见,目前绛州鼓乐团整体年龄偏小,可塑性强,发展空间大,为绛州鼓乐的传承与发展奠定了必备的条件。

“对于鼓手而言,掌握纯熟的演奏技巧只是一个表象,或者说是进入鼓乐世界的第一步,最关键的是在一次次训练和演出中品味出鼓乐所要表达的精神内涵,这是一个优秀鼓手必须掌握的”,艺术总监郝世勋为什么说这样一番话呢?在排练过程当中,郝世勋发现鼓手的演奏技巧娴熟,但是对作品的理解与表达有很大差距。因此,艺术团每天组织演员利用半天的时间学习传统文化,了解鼓乐历史,提高演员们的文化水平,丰富演员们的精神世界,达到了对历史鼓乐剧精神内涵认识的目标,这样的学习一直延续至今。

近年来,该艺术团每年完成近百场公益演出,与保利院线、山西演艺公司签定合作协议完成商业演出,目前已经成为最能代表绛州鼓乐艺术风格的艺术团。

(二)晋中地区鼓乐文化

太原锣鼓历史久远,是晋中地区鼓乐文化的代表。太原锣鼓是由“社鼓”演变而来,流行于太原、晋中及吕梁部分地区。20世纪70年代,太原锣鼓七套曲谱整理成册,正式取名为“太原锣鼓”。2008年“太原锣鼓”被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

太原锣鼓作为一种地域文化,是广大民众喜闻乐见的民间艺术形式,其主要表现在民俗社火和祝贺庆典上,现在已成为太原市社会文化的重要组成部分。太原锣鼓的主要演奏乐器是铙和钹,现存套曲七套,有《流水》《双一二五》《农村双一二五》《单一二五》《双五一二》《狗相咬》《迎宾鼓》,常用曲牌有50余首。目前,全市较大规模百人以上的鼓乐团有7支,中型规模50人左右的鼓乐团有百余支,小型规模20人左右的鼓乐团数量极多,但是在众多鼓乐团中可以演奏经典传统曲牌和特色技艺的为数不多。

目前太重鼓乐艺术团是“太原锣鼓”具有代表性的演奏团体之一。太重鼓乐艺术团成立于1996年6月,自成立以来在挖掘传承鼓乐艺术的基础上,博采众长开拓创新。多年来培养了一大批具有较高演奏水平的优秀鼓手,创作了多部喜闻乐见的优秀作品,已经成为独具特色的鼓乐艺术团。2006年,李乃忠团长组建了一支更为专业的鼓乐团——太重鼓乐艺术团专业打击乐团,此后打击乐团不断地接到国内外演出邀请,在多次锣鼓大赛中荣获大奖。

太重鼓乐艺术团经过多年的坚守逐渐形成自身特有的鼓乐艺术,其代表作品体裁多样,《抗金令》是传统体裁的鼓乐,描述了巾帼英雄梁红玉击鼓抗金的英雄气概和巾帼不让须眉的伟大气魄;《太重花》则是一首将民族鼓与爵士鼓巧妙结合起来的现代题材鼓乐,同时将东方民族鼓文化元素和西方现代鼓文化元素做了创新性的融合,表达了奋发图强的精神面貌。代表作品还有《龙腾虎跃》《远山的呼唤》《山里人》《黄河鼓韵》《欢庆》《黄河船夫》等等。

(三)晋北地区鼓乐文化

云胜锣鼓,也称云冈大锣鼓、得胜锣鼓,是起源于大同并流传于晋北地区的一种锣鼓乐,现主要流行于原平市永兴村。云胜锣鼓已形成一套编制齐全、音色丰富、节奏罕见,具有完整交响乐思维和深厚文化内涵的锣鼓艺术。2011年“云胜锣鼓”被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性扩展项目名录。

云胜锣鼓演出可在广场也可在舞台;演奏乐器以打击乐为主,有主鼓、耳鼓、套鼓、大镲、小镲等,吹奏乐器有唢呐、笙、管子、曲笛等;曲体结构类型为单曲体、联曲体、套曲体;演奏基本形式可分为二重奏、齐奏和对奏,另外还有5种独特的演奏技法。云胜锣鼓现存曲目单曲68首,联曲2首,套曲16套63首,合计133首。

2007年“原平云胜锣鼓艺术社”成立,现由市级传承人张彩虹主要负责。云胜锣鼓艺术社成立十余年里,在传承人邢明轩、张林雨、张彩虹的共同努力下取得了丰硕的成果,编著出版书籍《云冈大锣鼓》《云冈大锣鼓总谱》《云胜锣鼓图典》,每年参加多场演出和比赛,如2012年参加山西省首届鼓乐鼓舞精品邀请赛荣获金奖;2017年首届“鼓舞山西”文化艺术节获得特别奖;2018年参加了庆祝改革开放40周年“鼓舞山西”锣鼓活动季比赛及锣鼓艺术展演;2019年原平云胜锣鼓艺术社被文化和旅游部认定为传统音乐“锣鼓艺术(云胜锣鼓)”项目保护单位。

目前,云胜锣鼓艺术社固定队员20多人,临时队员60多人,队员平均年龄60岁左右,女性居多,职业有务农人员、企业职工、学校教师,文化程度初中居多。2019年笔者观看云胜锣鼓的演出,参演人员21人,男3人,女18人,演员年龄最大65岁,最小29岁;30岁以下1人,占全部人数4.8%;40—49岁3人,占全部人数14.2%;50—59岁14人,占全部人数66.8%;60—65岁3人,占全部人数14.2%。新生力量跟不上,队员年龄偏大制约了云胜锣鼓传承发展。

三、山西鼓乐文化面临的问题及发展对策

(一)作为传统习俗媒介的民俗活动日益淡化

在现代社会中,民间文化逐渐失去了其传统习俗媒介环境,使传统民俗活动日益淡化,人们对传统民俗活动的意识逐渐萎缩甚至淡忘。例如云胜锣鼓赖以生存发展的社会基础发生了变化,西方文化的侵入,民俗活动的遗忘,展示平台的减少,使这一古老艺术的生存空间越来越小。盛传于晋北的云胜锣鼓,目前只有原平和忻州各一家锣鼓队在活动,曾活跃于大同晋华宫矿的云胜锣鼓现已销声匿迹。平定武迓鼓在数百年的历史发展过程中作为迎神赛社的锣鼓仪仗和群众娱乐形式盛传不衰,如今由于传统庙会中“迎神”仪式的消失,平定武迓鼓失去了大部分的演出场合。这些已经成为活跃于民俗活动的民间鼓乐艺术自我消亡的历史因素。

民俗活动作为中华传统文化的重要载体,积淀出丰厚的文化内涵。当今民俗旅游发展迅速,在合理开发民俗旅游资源的同时,深入挖掘与再现民间鼓乐文化,将民间鼓乐文化与民俗旅游活动相融合达到互利共赢。民俗旅游是对外文化交流的窗口,可以更好地将具有地域特色和民俗风情的民间鼓乐文化展示,既使民间鼓乐文化具有生存发展的空间,同时也体现了地域文化旅游特色。

(二)传承人青黄不接及演奏绝活存在濒临失传的危机

随着时间的推移,一代代技艺高超的鼓乐传承人年事已高或相继离世,造成传承链条的断裂。洪洞县威风锣鼓艺术研究会近80%的锣鼓艺人在60岁以上,这些步入暮年的锣鼓艺人依然是鼓队主力,老龄化问题显得尤为紧迫;平定武迓鼓老艺人年事已高,有的患有多种病症,鼓乐绝活亟待传承,否则便有失传的危险;云胜锣鼓第四代唯一传承人邢明轩已经去世,一些颇有造诣的老艺人也因身体原因力不从心;还有翼城花鼓队作为业余文化群体,大多受市场经济的影响,微薄的收入致使一些年轻演员纷纷弃艺。太原锣鼓多种演奏绝技存在濒临失传的危险,著名的“撕边一锣”“流水急鼓”“抛铙击钗”等逐渐流失,许多年轻鼓手受诸多因素的限制,仅会一般性的基础表演。这些诸如传承断代和技艺失传的危机现象存在普遍性。

鼓乐文化能否有序传承离不开良好的人文环境,受当地民众共同的态度、观念和认知的影响。锣鼓艺术极具群众性和普遍性,扩大受众群体,加强宣传推广是集体传承锣鼓文化的首要任务。金鼓乐市级传承人卢兆平多年来一直坚守着传承与普及,在全国范围的中小学、公安、部队、企业还有社区传授鼓乐演奏,涉及全国400多个城市;2017年洪洞县威风锣鼓艺术研究会推动传统威风锣鼓走进白石小学传授威风锣鼓知识和地方民间打法,现已培训百余名学生,2018年学生们练习的《五点子》等传统曲牌参加了“六一”儿童节表演,赢得了大家广泛好评;夏县禹王锣鼓传承基地现有学员百余人,传承弘扬着大禹文化中蕴含的“公而忘私、民为邦本”的民族精神和禹王锣鼓演奏技艺,源源不断的为禹王祥韵鼓乐艺术团输送鼓乐人才,形成锣鼓传习到市场演出的良性循环。禹王锣鼓已成为当地庆典、庙会必不可少的活动内容,形成该地区共同的风俗习惯。这些诸如锣鼓进学校、进企业和进部队以及创办鼓乐传承基地等措施,为锣鼓艺术储备了人才,这些成功经验值得学习推广。

(三)资金的缺乏制约了锣鼓文化的发展

“绛州的鼓,威风的锣,太原的锣鼓舞大钹”是人们对山西三大鼓种的赞誉。目前,由于知名度的提升,演出场次的增加和演出范围的扩大,以这三大鼓种为代表的锣鼓艺术传承体系稳定、活动资金充足,发展势头强劲。而与之相反的则是一些鼓种甚至是国家级非遗鼓种由于缺乏活动资金,导致队员不稳定、排练不定期、作品无创新,演出无场次,传承发展受到极大影响。

锣鼓艺术的发展保持良性循首先需要相关文化部门的大力支持;其次注重鼓乐文化与时代紧密结合,创作具有时代气息的好作品,实现从输血到造血的历史转变。对民间鼓乐艺术进行改造,结合大众多元化审美需求,从而将鼓乐艺术推向更广阔的舞台。绛州鼓乐的成功经验是:坚持继承传统和发展创新的艺术方向,艰苦创业的团队精神,走专业和民间相结合的道路。绛州鼓乐,通过王秦安、郝世勋等一批鼓乐专家的考察、搜集、挖掘、整理和创新,相继推出《秦王点兵》《滚核桃》《老鼠取亲》《牛斗虎》等经典曲目,率先将民间广场锣鼓推向舞台,走进了艺术殿堂,打出了娘子关,登上了国际舞台。绛州鼓乐的成功经验值得学习与借鉴。

四、结语

纵观当代山西鼓乐文化现状总的来看还是向好发展。良好的传承需要广泛的群众参与,精品的创作离不开传承人和鼓乐专家的共同努力,持续的发展应具备创造性转化和创新性开发。

鼓乐改革创新应尊重传统,遵循“传承而不守旧,创新而不离根”的原则。曲目创作推陈出新,在坚持原汁原味和保持原生态,把握鼓乐文化的流变规律和传承方式,艺术形式的多样化与演奏技巧专业化的同时,更要注重符合现代大众的审美,加之表演艺术团体逐步走向正规化、制度化、专业化,这应该是当前民间锣鼓发展的一个方向。相信在实现中华民族伟大复兴和文化高度自信的今天,在几代鼓乐人的共同努力下,山西鼓乐文化这朵民间艺术之花会更加灿烂夺目。