21世纪以来风景园林国际研究热点与未来挑战

2020-11-12刘文平陈倩黄子秋

刘文平 陈倩 黄子秋

1 风景园林英文论文年发表趋势Trends in annual publications of papers written in English on landscape architecture

2 论文作者所在机构国家发文数量占比The proportion of national publications of the author’s institution

3 风景园林研究关键词共现网络Keyword co-occurrence network of landscape architecture research

随着全球气候变化、人口增长与经济发展,极端天气发生频率增加、生物多样性锐减、社区多元文化冲击以及突发公共事件被动响应等挑战逐渐显现。风景园林为应对和缓解这些挑战作出了大量积极的努力,已被证明能够带来一系列健康和福祉以及环境、经济和社会效益,如缓解城市热岛效应、改善动物栖息地环境、增强社会凝聚力基础、促进人类身心健康、支持城市更具弹性和可持续发展等[1-3]。这些以多种方式提供福祉的响应过程也积极促进了风景园林与生态学、地理学、心理学、经济学等多个学科的交叉研究,拓展了风景园林科学研究的广度与深度。为明确21世纪以来国际上风景园林科学研究的知识状态和所面临的挑战,有必要对近年来风景园林的研究主题及知识进展进行梳理与识别,以更好应对当前及未来全球变化与人类福祉需求的挑战。

1 风景园林国际研究主题概况

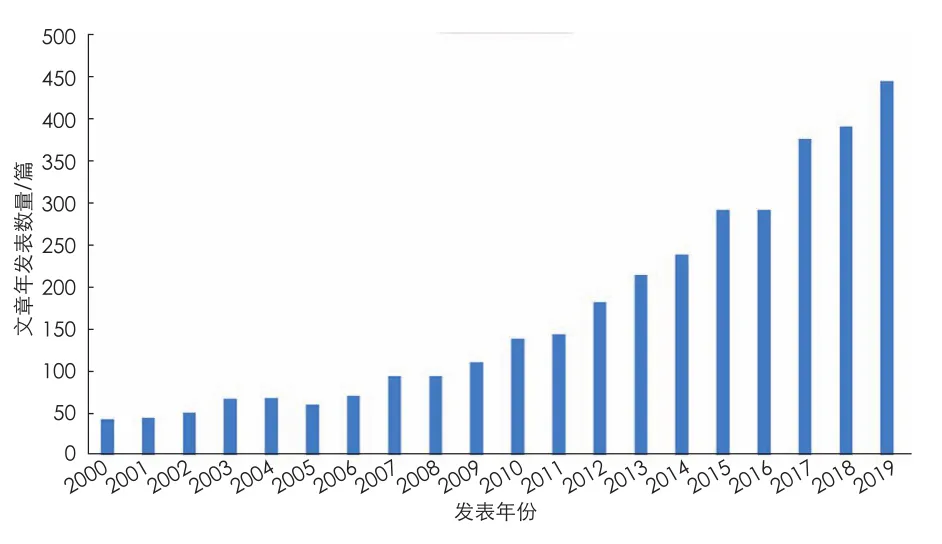

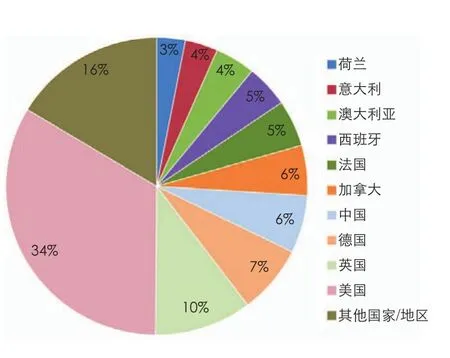

为全面梳理风景园林的国际研究进展,基于Web of Science核心合集数据库,以“landscape architecture”为主题词,检索21世纪以来(2000年1月1日—2020年3月10日)所发表的类型为“article”的英文文献,作为本研究的资料集。经检索,共获取3 564篇有效论文。从论文发表数量年度趋势上看(图1),风景园林研究呈逐年增长趋势。具体来看,2000—2008年为缓慢增长阶段,年发文量不足100篇;2009—2016年为快速增长阶段,年发文量从100篇以上跃升为近300篇;2017—2019年进入蓬勃发展期,年发文量由近400篇增长为近500篇。对论文作者所在机构国家进行统计分析,结果显示(图2):美国总发文量占比排名第一(34%),其次为英国(10%),其后依次为德国(7%)、中国(6%)和加拿大(6%)。

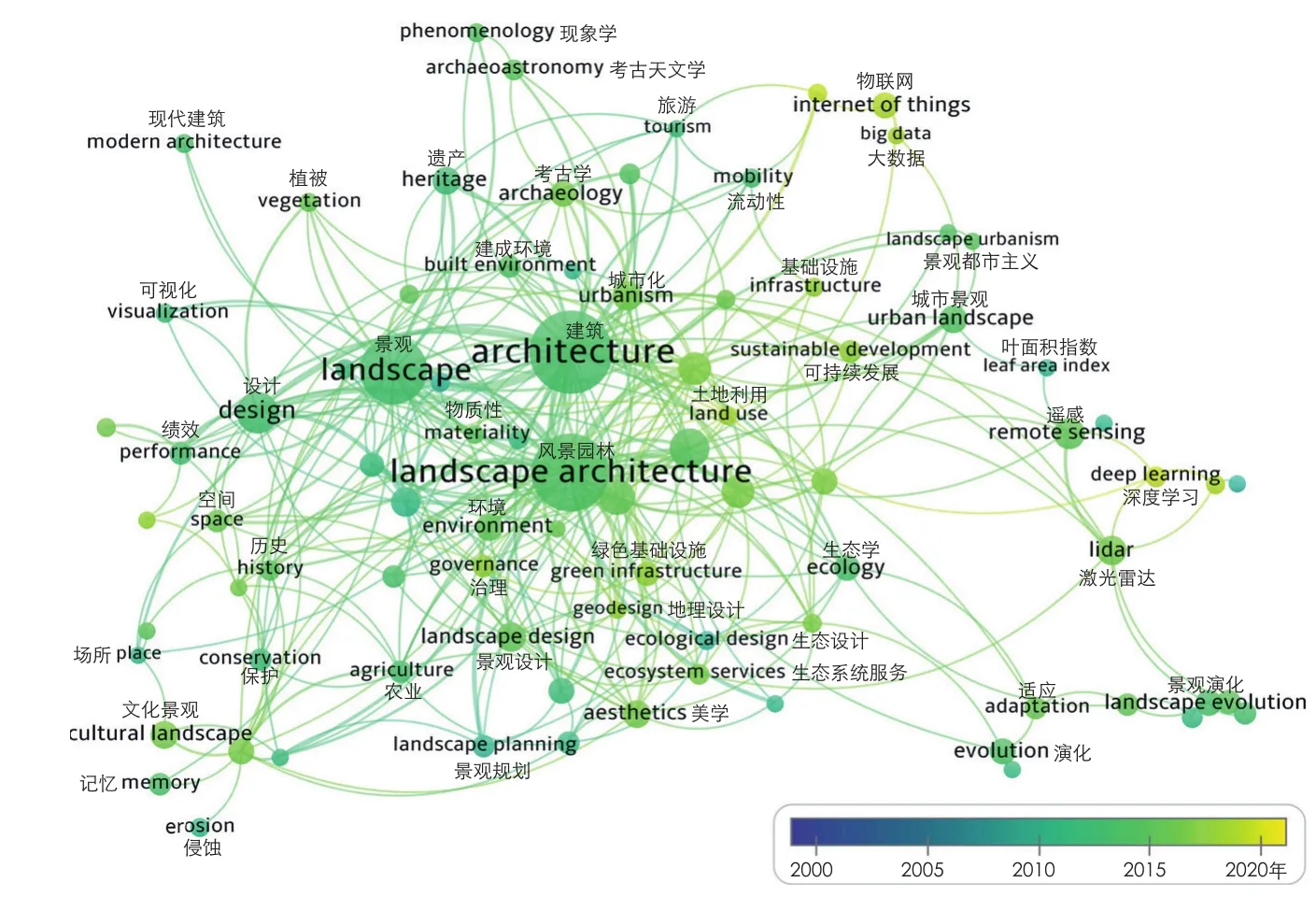

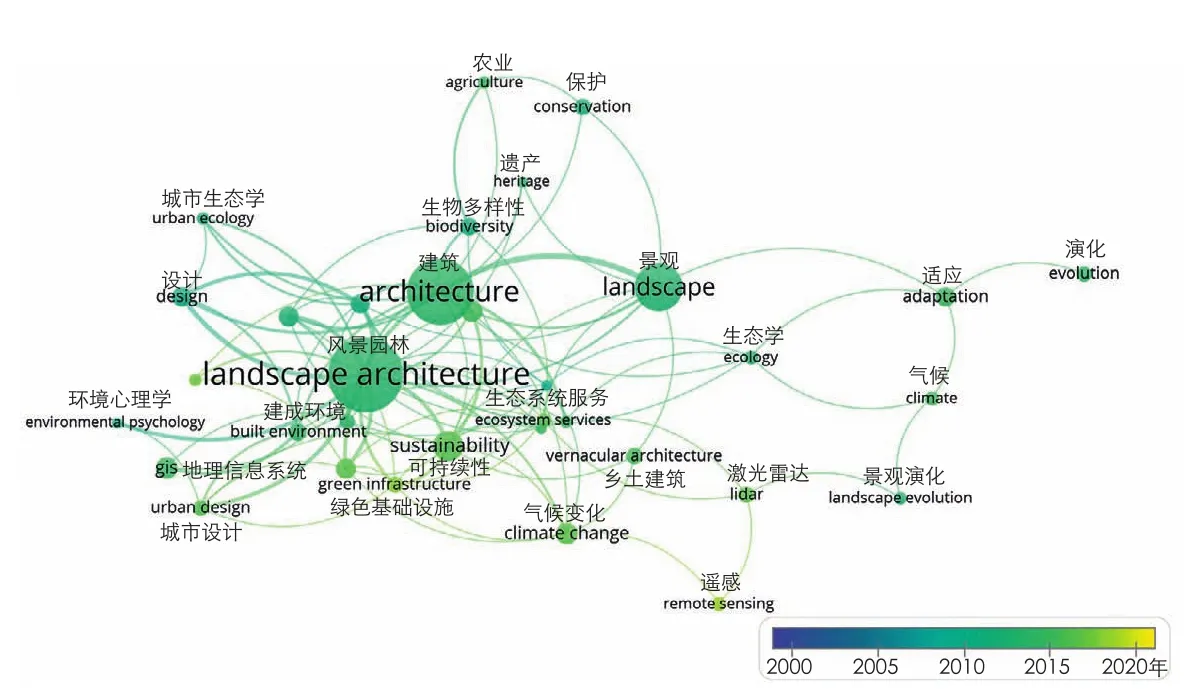

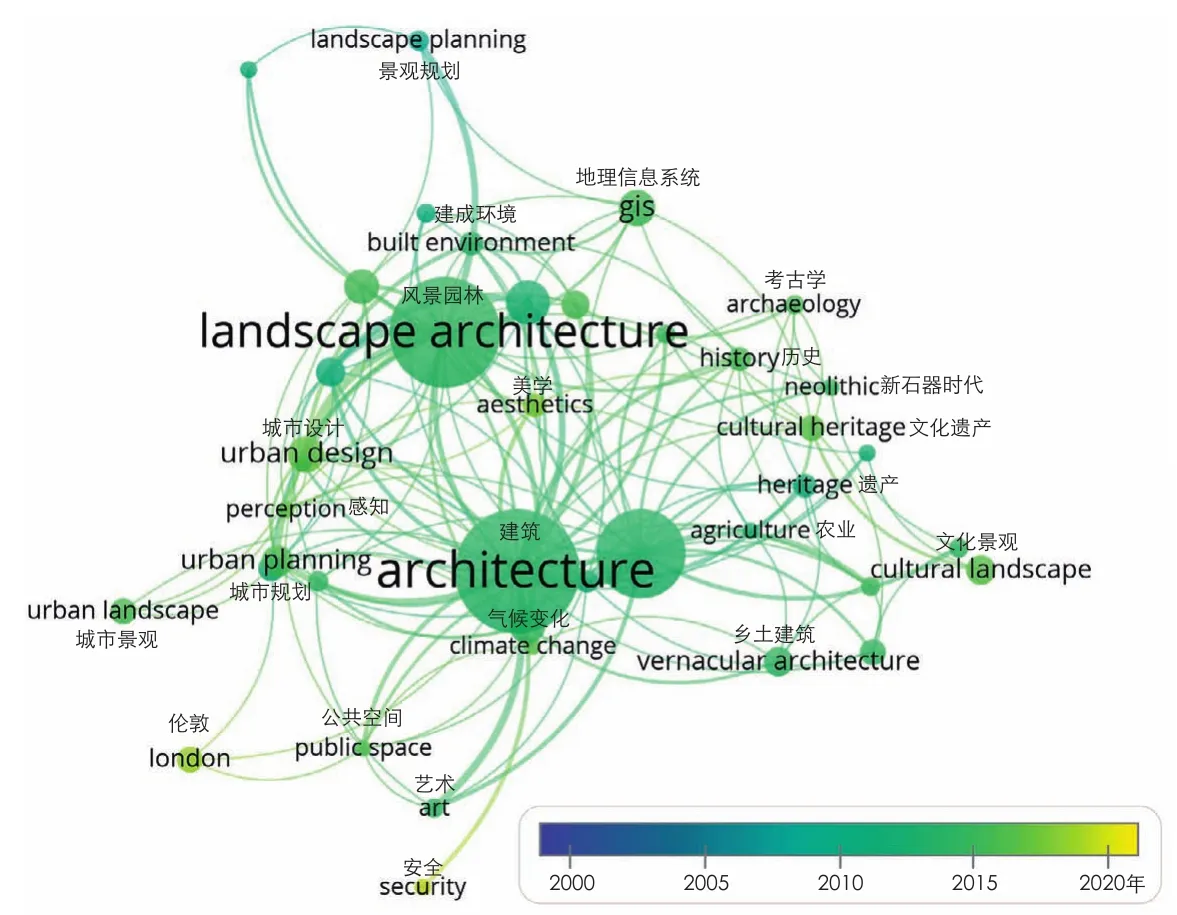

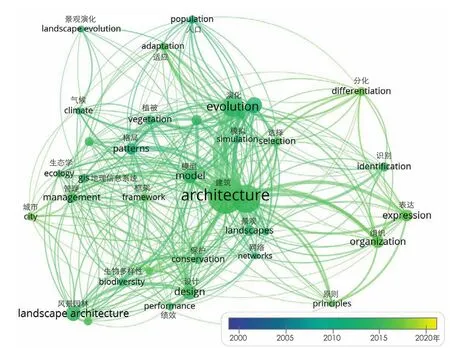

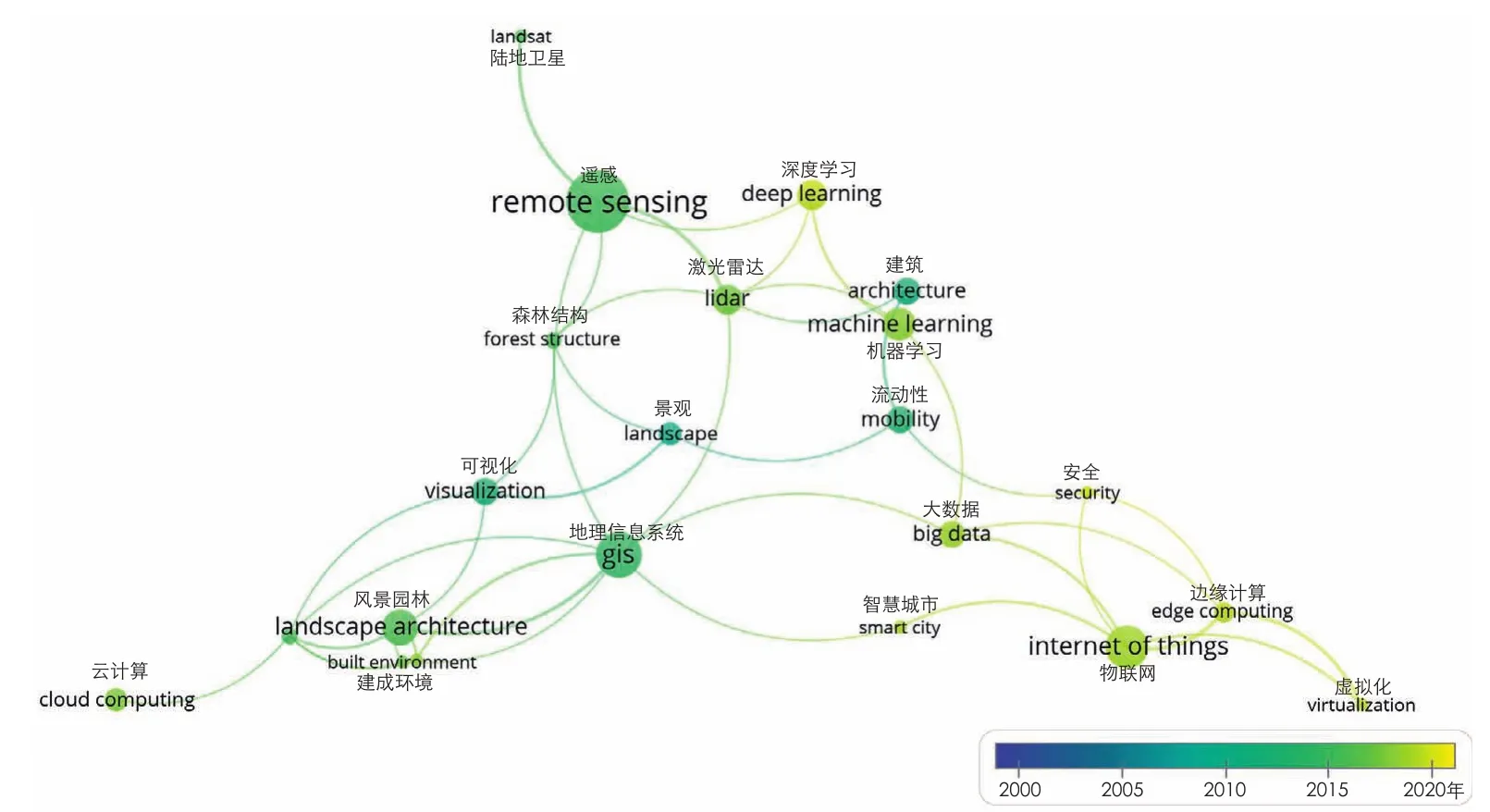

为解析论文研究主题,利用文献可视化软件VOSviewer对检索到的论文标题及摘要进行关键词提取,并进行词频与共现分析。关键词共现分析结果显示(图3):近20年风景园林研究主要以“风景园林”“景观”“建筑”为关联中心,在气候变化、生态系统服务、文化景观与遗产、绿色基础设施、建成环境以及大数据、深度学习等方面开展了丰富的研究。同时,共现分析将关键词划分为6个可能的类别(表1),分别为:1)气候与生态环境;2)绿色基础设施与建成环境;3)公共空间与人类福祉;4)历史、文化与艺术;5)景观评估、规划、管护与政策;6)数据与工具。这6个类别记录了21世纪以来以英文为发表语言的风景园林研究的主要领域。各类别主要关键词及其共现网络见图4~8。

2 风景园林研究主题进展

2.1 气候与生态环境变化的适应、缓解与修复

近年来,海平面上升、历时性风暴、栖息地退化等全球气候和生态环境变化的影响已开始显现,风景园林科学研究已充分认识到应对这些变化与挑战的必要性和重要性,在气候变化的适应与缓解、创建生产性景观、修复退化生态系统等方面开展了丰富的研究。在气候变化背景下,一方面鼓励可持续的生活方式,开展了耐旱性植物、微气候设计、生物滞留效应等一系列气候变化适应性研究,如降雨量稀少地区不同乡土植物的耐旱特性,气候变化影响下植物物候学特征和生长季节变化,以及不同活动强度对热舒适特征的偏好等研究[4];另一方面探索了多种减少碳排放、转向碳中和的气候缓解策略研究,如通过规划适宜步行的社区来减少碳排放[5],通过修复森林、湿地等来增加具有固碳功能的景观[6],通过减少使用混凝土、钢铁等材料来实施低碳策略等[7]。此外,为应对气候和生态环境变化带来的资源贫瘠、贫困与饥饿等问题,通过研究袖珍公园、家庭花园、屋顶与阳台农业、社区园地等景观的多功能性[8]揭示风景园林在应对粮食危机、挖掘城市生产潜力等方面的积极作用。栖息地丧失是物种灭绝和生态系统服务下降的主要原因,而扭转这一趋势的主要策略是保护重要生态系统和修复退化生境。与生态学研究不同,风景园林研究无论是对具有历史性和生态原真性的近自然或自然荒野景观的保护,还是对以人类干预为主的半自然、人工景观的修复,均试图在生态功能恢复逻辑的基础上探索文化干预,从而为生态恢复提供人类可参与的积极应对策略。如对国家公园保护与社区和谐发展的研究,以及通过精心设计废弃或高度退化的场地使其成为文化景观重新焕发生机,将受干扰且受损严重的土地修复为人类可活动的公园等[9-10],这些策略研究对高度城市化和快速工业化地区的生态修复具有非常重要的意义。然而,尽管已有研究认识到风景园林在生物多样性保护和生境修复方面的积极作用,但宏观尺度基于文化干预的生境修复研究仍不多见,生态与社会系统耦合视角下景观单元的生态修复研究仍须深入探究。

表1 风景园林研究领域类别及主要关键词与发文机构Tab. 1 Categories, keywords and main research institutions of landscape architecture research

2.2 绿色基础设施与建成环境

人口增长与快速城市化不仅使得城市绿色空间破碎化,也造成了拥挤的交通和严重的空气污染,使城市居民健康与福祉保障变得日益脆弱。绿色基础设施(green infrastructure, GI)作为城市中相互连接的绿色空间网络,已在大量风景园林研究中被证明对降低城市热岛效应、改善空气质量、保护城市生物多样性等具有重要作用[3,11]。然而,目前绿色基础设施研究多针对单一或局部地块,绿色基础设施网络在建成环境中所发挥的效能尚不清晰,特别是对生物多样性保护、城市降温和雨洪管理等方面所发挥的整体网络效应的理解尚存在局限性。GI构建是基于对空间、社会和生态系统的整体理解,现已成为实现可持续发展的关键战略之一[12]。为探索绿色基础设施网络构建方法,尽管风景园林学者将连通性、可达性以及文化性等概念嵌入到了GI网络研究中,但GI网络所发挥的系统性和整体性功能及其影响机制仍不明晰。

绿色基础设施也被证明是一个非常有价值的风景园林政策工具[13]。作为连接城市功能性空间和提高可达性的主要途径,绿色基础设施网络增强了城市居民与自然之间的稳定联系,为满足多目标需求及促进可持续发展提供了可行性。这一联系也由于公众参与的多尺度驱动因素而得到进一步拓展,特别是在城市人口众多且仍持续增长的国家,复杂的建成环境要求风景园林师更好地理解绿色基础设施与居民福祉需求之间的协同关系[14],以协调经济、社会与环境效益,从而促进可持续发展。然而,如何在不同尺度(社区、城市和区域)上实行GI策略,以及GI如何应对快速增长的人口,进而为特定尺度或多个尺度上的居民提供福祉等,仍须进一步深入探讨。

2.3 风景园林文化和社会福祉

4 气候与生态环境研究关键词共现网络Keyword co-occurrence network of climate and ecological environment research

5 绿色基础设施与建成环境研究关键词共现网络Keyword co-occurrence network of green infrastructure and built environment research

风景园林研究与实践是为人服务的,人类与自然及景观之间的关系是建立在对文化稳定的认知基础之上的。现有研究揭示出不同年龄、性别和社会经济地位的人感知和看待自然或景观可能存在着很多不同[1],但这些差异在不同的文化中仍有许多共同之处,如世界各地的年轻人都容易被参与性强、更具活力的行为所吸引,而成年人和老年人则更有可能偏好享受沉思自然的机会。这些文化认知差异下的共同与不同之处,促进了风景园林关于人们在公园、林地、花园、溪流、绿道等多个场所中如何感知、使用和认知自然与景观的研究[15]。此外,与不同文化体系和世界观的交流也拓宽了风景园林支持人类福祉发展的衡量标准,如将景观作为人与自然纽带的研究,不仅涉及地方依恋、归属感和扎根精神等与自然景观特征之间的联系[16],也涉及社会互动和隐私需求、社区认同感等方面[17]。在过去的20年里,风景园林对集体性质项目的研究趋势逐渐显现,特别是对重建城市或社区之间松散的联系以及营建平等的社区关系等方面愈加关注。同时,文化视角下对景观的保护进一步提高了对景观自然价值的认识,如对遗产景观、历史城镇、文化线路、乡土建筑等方面的研究[18-19],加深了人类与环境是一个相互关联的有机体的认识。然而,目前对文化景观的研究主要聚焦于可见的静态景观与物质层面,对文化景观的构成特征、管理与发展等方面探讨较多,而对文化景观背后的经济社会问题则较少关注。

由于生态质量很难被人们直接看到,风景园林鼓励人们透过文化的视角审视生态系统。近年来,风景园林研究试图将生态环境转译为景观文化与语言,架构起自然与人类社会的桥梁,涌现出了生态美学、景观服务、生态健康等一系列相关研究[2]。同时,将景观的自然性作为各种社会服务来研究,如自然环境对缓解易怒、焦虑、压力等消极心理的作用,对促进血压、心率、血清皮质醇等生理指标健康调节的益处等[20-21],均促进了人们对基于自然的健康生活方式的认识。此外,基于居民健康福祉的研究,也逐渐由风景园林对个体短期的健康影响逐渐拓展到对城市居民群体的长期健康影响研究,特别是对老年人、儿童、低收入者、少数族裔等弱势群体的福祉影响。这些研究为理解景观作为一种健康资源提供了新的强有力的支持。然而,当前研究对风景园林促进健康与社会福祉的内在作用机制关注较少,从风景园林到居民获得福祉的转化路径依然不清晰,亟需进一步深入研究。

2.4 景观绩效评估与规划管理

作为一门实践性较强的学科,越来越多的风景园林师被要求设计和评估高性能景观。景观绩效评估为景观项目的有效性贡献提供了量度方法,帮助研究人员和从业人员识别潜在的景观效益[22]。已有研究开发了多个在线评估工具包,如美国风景园林基金会(Landscape Architecture Foundation,LAF)开发了7个景观绩效类别和31个子效益评估工具[23],这些工具增进了人类对实现环境、社会和经济可持续性的理解。然而,目前已有的景观绩效评估存在评估方法、标准以及数据来源等多方面不统一的问题,绩效指标存在交叉、重叠、界限模糊等现象,尚未形成统一的评估体系,导致当前景观绩效评估研究难以形成有效的比较研究和实践反馈。同时,在使用这些工具包之前必须基于场地特定条件对评估工具进行相关变量和参数的校准设置,导致这些工具包还难以广泛应用。尽管绩效评估使人们对景观支持人类福祉有了更清晰的认识,但如何制定及调整策略与政策来提高景观绩效则较少被关注。

风景园林规划与管理被视为提升人类福祉的有效手段[24]。在过去的几十年里,风景园林研究的规模从场地变化到区域,规划和管理的对象也从屋顶花园、公园、绿道扩大到城市河流走廊、绿色基础设施网络等[25]。然而,随着经济社会快速发展,城乡居民自由度和移动性增强,城乡绿地与居民时空交互关系逐渐在多个尺度上显现,如何基于多尺度绿色空间联动机制进行规划与管理已成为当前风景园林研究的难题之一。同时,快速城市化发展增强了城市空间和社会化的不确定性和多样性,风景园林规划与管理的制定往往需要解决突发的、不同利益需求冲突等问题。基于公众参与的风景园林规划与管理决策研究逐渐受到关注[26],然而当前研究尚浅,公众的能力、参与时间、利益相关者之间的互动、决策的透明度和成本等问题仍是公众参与风景园林规划管理过程的主要障碍。

此外,风景园林研究与实践中对生态景观修复的项目实施、资金资助、补偿措施等政策管理关注较多,如《欧洲风景公约》《可持续发展策略2005》《欧盟城市环境水框架指令》等。这些政策主要由国家和地区法律法规支持,且多数保护与修复工作由公共资金所资助,可为景观绩效评估与管理带来可衡量的标准。

6 文化与社会福祉研究关键词共现网络Keyword co-occurrence network of culture and social well-being research

7 景观绩效评估与规划管理研究关键词共现网络Keyword co-occurrence network of landscape performance evaluation, landscape planning and management research

2.5 遥感、大数据、人工智能与虚拟现实

遥感技术在风景园林研究中的使用日趋成熟,目前已在土地利用变化诊断、生态系统服务评估等方面开展了大量工作[27],为风景园林大尺度定量评估研究提供了便利。此外,随着数据收集和监测变得越来越容易,以及数据开放等政策支持,基于开放数据的风景园林研究逐渐成为新兴视角,特别是利用游人时空间行为大数据对游憩服务进行刻画[28]、基于街景照片的景观评价以及网络点评分析等[29]研究成果尤为显著。这些新数据拓宽和加深了风景园林师对场地及其人文环境的理解。然而,大数据处理技术成为当前风景园林研究的主要挑战,目前还没有专门应用于风景园林研究的大数据分析和处理工具。在城市科学等相关领域,机器学习和人工智能技术被认为能够增进对物理对象与社会现象之间关系的理解[30],逐渐成为当前风景园林相关研究创新的驱动力。如已有学者基于物联网数据实时监测并管理城市生态环境,利用无线电识别技术、传感网络技术等建构城市绿地管理信息数据库等[31]。然而,机器学习与人工智能是否能够支持风景园林全尺度研究,能在多大程度上为我们理解复杂的人居环境提供智慧工具,目前尚不清楚。

随着移动驱动的智能技术在游戏与游憩等多情境中的应用,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等技术开辟了风景园林师和公众与环境数据流交互的新方式。这些新方式已在多个风景园林场景中被应用,如场地规划、景观恢复、游憩与娱乐设计等[32-33]。VR和AR技术允许来自不同背景的人直观地参与和理解数字环境,并与数字物理环境的隐藏层进行交互,从而增强对特定空间环境的认知与理解。此外,在过去5年中,VR技术与建筑信息管理软件BIM的结合[34],也极大促进了设计、施工、运营等发展的成本节约和有效沟通。在可预见的未来,这些新型技术将成为日常生活的一部分,也势必成为辅助风景园林决策过程和行业发展的重要技术工具。

3 风景园林研究未来挑战

3.1 解决严重的水、食物和生态问题

资源枯竭与生态环境退化是当前世界多个地区面临的主要问题,获得清洁的水、空气和充足的食物是人类福祉的基本需求。在发展中地区,随着城市化进程加快,保护耕地和满足粮食需求已成为城市可持续发展的一个重要议题。与此同时,当前亚洲的许多地区面临着季节性和区域性缺水的重大问题,干旱、洪涝灾害频发,湿地等生态系统退化趋势加快,管理水源、控制水污染和确保安全的生态环境是当前亚洲主要城市面临的重大挑战。联合国2030年议程和可持续发展目标强调了在解决贫困和公平性问题的同时还要保持生态系统完整性的挑战,必须寻求新的视角和途径来恢复人类与自然之间的平衡。风景园林作为以协调人与自然关系为核心的学科,可以以更积极的视角探讨人类与食物、水和生态之间的关系。在已有研究与实践中,风景园林已探索将私人和公共空间、废弃地块等贫瘠的空间转变为高价值空间,将自然雨水管理技术与方法融入社区与公园系统等[8],挖掘出了令人惊叹的生长空间和水资源管理与利用技术。在当前迫在眉睫的生态环境危机中,作为一个具有多学科交叉特性的学科,风景园林仍需继续深入推动人类与景观的互动,积极促进人与自然和谐发展。

3.2 塑造文化和社会包容的人居环境

8 数据获取与研究工具关键词共现网络Keyword co-occurrence network of data acquisition and research tools

随着全球城市化进程的加快和社会经济的日益发展,城市社会分化、文化多元、社会排斥与不平等现象日益增多。与此同时,发达国家与部分发展中国家的人口结构在年龄和能力方面也正在发生前所未有的转变。根据世界卫生组织(WHO)的数据,2000—2050年,全世界60岁以上人口的比例将会从大约11%增加到22%。面对多元文化冲击的世界,如何为老龄化人口、残疾人、低收入人群、女性以及不同文化信仰的群体提供平等的人居环境是一个紧迫的全球问题,有必要重新思考景观与社会文化之间的关系。作为协调人与自然关系的学科,风景园林在塑造文化和社会包容的人居环境方面具有天然的优势,近年来已陆续探索了景观如何在不同的维度上促进社会包容,如何鼓励广泛参与应对多样化的社会环境等问题[35]。然而,由于文化多元性及其社会关系复杂性,如何促进社会包容性仍是目前风景园林研究的薄弱面。理解城市中发生的社会过程是管理城市文化与景观环境的先决条件。探索不同人群在社会环境中是如何相互作用的以及如何创建更强包容性的城市等问题,仍是风景园林科学与实践研究需解决的难题。

3.3 多元复杂的“研究—实践”关系与跨学科合作

尽管风景园林的实践性与应用性较强,风景园林师大多依赖经验来指导设计和决策,然而越来越复杂的生态、环境和社会经济问题日渐要求前瞻的科学研究来指导实践。基于多学科交叉合作研究是风景园林理论拓展和解决复杂实践问题的重要途径。与生态学、地理学、环境科学等自然学科的合作,可以帮助风景园林揭示自然环境与景观的生物物理特征与机理;与历史学、艺术学等人文学科的合作,可以促进风景园林解释其发展历史以及对个人和群体的相关文化意义和价值的理解;与社会学、管理学等社会学科的合作,可以增强风景园林解决现实问题的能力。增强跨学科合作宽度,系统地协调自然环境与更广泛的地方利益,可以使风景园林学科更能响应当今时代复杂的生态与社会问题解决的紧迫需求。此外,厘清多元复杂的研究与实践关系,将科学研究与实践经验结合起来解决复杂问题,也是风景园林学科发展的必然途径。然而,尽管当前已出现了“以设计为创新的研究”“以设计为研究对象的研究”“基于实践的研究”“基于经验的知识”“基于情境的知识”等相关探讨[36],但总体而言关于研究与实践的关系及其相互转化的认识还处于起步阶段。

3.4 信息技术与更加务实的风景园林教育

随着软件和数字通信的不断发展,信息与计算机技术在风景园林研究和实践中已显现出极大的作用,特别是AR、VR、MR等已被视为帮助我们理解与世界互动的一种技术和思维,有效降低了交互成本。风景园林的核心教育方式一直是基于工作坊(studiobased)的学习模式,然而由于涉及文化多元性、生态复杂性以及季节性、感知偏好等多因素影响,这种学习模式正在受到时间、预算、效率等多方面挑战。信息技术与计算机软件在风景园林教育中的应用有效突破了学生学习的时间和预算限制,并鼓励了学生独立自主地探索认知环境。已有研究表明,这种使用AR等技术的非正式学习方式和环境可以有效激励用户形成自己的认知方式与认知思维[37],通过引导看风景的方式而帮助人们独立思考。信息技术的发展不仅促进了知识的有效吸收与转移,还帮助促进了观念的转变。因此,如何合理应用信息与计算机技术,降低风景园林研究与实践交互成本,促进教育思维与方式转变,是当前与未来一定时期风景园林发展所面临的必然挑战与机遇。

4 启示

风景园林是一个需要广泛知识的领域,尽管在过去几十年里风景园林在应对气候变化与生态环境退化、协调绿色基础设施与建成环境、保护文化景观、促进可持续发展与管理等方面开展了丰富的研究,但随着未来全球化与气候变化等挑战的增强,风景园林学研究须进一步在理论研究的系统性、多学科交叉合作以及新技术应用等方面加强。

1)加强多尺度关联性研究,促进理论研究的系统性。目前,风景园林研究已在多个空间尺度上开展了大量工作,但总体而言在多空间尺度关联和长时间跨度动态变化方面的研究较少,在单尺度上的研究较碎片化。随着生态环境与社会文化问题在全球、区域与地方等多个尺度上的联动效应凸显,以及风景园林学科研究水平的提升,走向时空多尺度关联研究和理论研究的系统化将成为风景园林学科发展的必然主题。

2)加强多学科交叉合作研究。目前全球面临着越来越严重的生态环境恶化、资源匮乏和多元文化冲击等问题,这些问题的综合性和复杂性决定了风景园林学科发展亟需探索出促进人与自然良性互动的系统途径与方法。风景园林师需要加强与其他专业背景人员的协同合作,通过多学科、多领域合作和共同参与,不断丰富学科理论体系与实践技术手段,有效应对当前及未来全球变化对人居环境的冲击与挑战。

3)加强新技术工具的应用。信息技术的发展为风景园林学科研究带来了新的助力,不仅促进了学科研究定量化技术的进步,也带来了研究思维与方式的转变。随着未来跨学科合作与复杂性课题研究的推进,新技术工具将成为风景园林学科研究在数据获取、可视化、定量分析与评价、模拟决策与预警等方面的新助力。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中图表均由作者绘制。