回归历史语境的区域风景营建机制研究

——以严州古城为例

2020-11-12毛华松漆媛媛

毛华松 漆媛媛

0 引言

风景作为一个文化建构的过程,与自然、经济、政治有着复杂关联,是塑造身份、创造记忆、巩固信仰、施予影响的工具[1]。传统风景作为文化记忆的组成部分,具有延续的价值[2],可为如何依照集体意象塑造出更好的场所提供线索[3]。中国作为风景诞生最早的国家[4],其城市风景在价值意义、要素类型、游赏活动的复杂性上远胜西方。因而,深入研究和揭示中国风景营造的经验智慧,对当代中国城市风景营建具有重要的现实意义[5]。那么传统区域风景蕴含着怎样的特征?这样的特征又是由哪些营建主体,通过何种要素、类型,以怎样的空间组织来强化的?这些是深入阐述中国风景营建机制,揭示传统营造内涵的关键问题。本研究立足于当前城市风景研究基础及存在的问题,尝试建构回归历史语境的“分类型+分主体+分时代”的史料梳理方法,以城址千年延续、历代方志相对齐全的严州府为例,通过对城市风景的类型、主体、目标等进行讨论分析,梳理风景的空间组织秩序、建设主体实践、建设价值导向等内涵问题,以期为中国城市区域风景营造传统探索新思路、新方法。

1 回归历史语境的城市传统风景类型重构

1.1 城市传统风景研究现状及其语境缺失问题

当前中国古代城市风景的研究已较为系统深入,主要包括区域山水风景体系的探究及其类型的整理,并逐渐延伸至风景营建背后的社会关系。在区域风景体系上,基于图文史料解读,归纳风景营建的山水审美及相应要素的空间组织是主要的研究方向。如汪德华认为山水文化始终渗透于中国古代城市布局中[6];王树声关注由不同层次的风景建构“风景网络”,从而构成了大尺度的区域风景整体[5];张颖、刘晖从形胜的角度讨论人居与自然环境的关系,强调景观实体与空间胜美的协同融合[7]。在城市风景类型的研究方面,对山水形胜、历史名迹、教化园林及关键风景建筑等也有广泛的研究,如陈薇、郑曦分别通过扬州城与瘦西湖[8],钱塘江下游地区的鉴湖、西湖、湘湖的城湖关系[9],探讨了江南城市风景湖泊的动态调适;王建国关注常熟“腾山而城”的独特城市形态[10];其他如对四望风景[11]、邑郊园林[12]、城市楼阁[13]、八景文化[14-15]、关键风景点[16]等风景要素、类型的分析,更是丰富了对城市传统风景营建类型和空间特征的认识。而通过对风景主体实践及其思想发展历程的探索,研究风景营建的社会关系是近期的学术发展方向。如吴良镛基于柳宗元、白居易等文人官员“利用地区资源进行的人居环境营造和风景塑造”,指出了风景塑造中“道德”与“自然”的融合[17];卢建成、林开世分别基于台湾八景[18]、宜兰八景[19]的位置、命名及相应活动等,强化疆域概念及汉文化在台湾地区的认同感;郭璐从隋大兴城规划布局、建筑设计、建设管理出发,梳理出了都城营造的主体构成及内在逻辑[20]。

上述研究基本梳理出了中国城市传统风景营建的山水审美、物质类型及空间模式等优秀经验,也涉及古代城市传统风景的营建主体、目标等内容。但研究对象大多以隶属关系分类的园林物质空间为主,虽在一定程度上体现了园林所具有的主体意识,但并未精准反映其复杂的隶属主体、活动阶层、社会目标等多要素层次,客观上造成了“见木不见林”的实际研究问题,反而使在“中国传统特色的整体观”[21]影响下的古代城市的风景营造传统未得到全面的阐述,并且对风景营建所处的社会环境的研究相对缺失,使其研究结论难免与史实之间产生了“漂移”[22]。这样的困惑同样存在于建筑史的研究中,赖德霖指出在对中国建筑史的研究上,长期存在“类型体”或“分期+分类综合体”的写作体例,虽然其较好地体现了中国建筑发展的时间性及建筑类型发展,但弱视了这些建筑所体现的主体意识,失去了它们各自在古代社会与文化语境中的意义[23]。因此,回归物质空间的“原境(context)重构”[24],也成为包括园林史、建筑史等人居环境史学研究的普遍学术范式转向。

1.2 基于营建主体认知的历史语境重构方法

那么如何才能回归风景产生的历史语境?笔者认为可从纯粹的分时期、分类研究中脱离出来,回归营建主体,关注谁在建,为何而建,建了什么,如何使用?进而探究主体在风景建设过程中的目标和行为。同时,在史料依托方面,方志在政治经济、社会阶层及风景类型记述上的整体性,是城市风景历史语境建构的最佳载体。以严州为例,现存的8部方志古籍详细记述了宏观层面的山川、水利,中观层面的郡圃、寺庙,微观层面的亭台楼阁等,关于城市风景的营建情况,其内容包含:山川、形胜、水利等与宏观风景秩序相关;公署、坛壝、学校等与官方行政教化相关;寺观、祠庙、院庵等与民众日常生活相关的诸多门类。这样的风景分类记述和学界现行的以隶属关系为主的园林分类有很大差异,客观上反映了城市传统风景建设管理的多元化。

2 严州城市传统风景类型建构及史料梳理

2.1 严州城市区域风景资源与营城实践

要深入理解严州城市传统风景营建机制,应当首先明确严州山水风景资源与营城实践的互动关系。严州府为浙江传统“上八府”之一,乃浙中腹地通往浙南和安徽的门户枢纽。其西接徽州,东临婺州(今金华),南面衢州,北靠临安(今杭州),“据浙江之上游,当瓯歙之逵道”。府城三面翠山环绕,一面临江,大山大水构成其“锦峰绣岭”“溪山秀妙”的山水格局(图1)。

严州建城历史悠久,唐武德四年(621年)始置严州,武德七年(624年)废严州入睦州;北宋宣和三年(1121年)改睦州为严州,后升严州为建德府;明初又改为严州府,领建德、淳安、分水、寿昌、遂安、桐庐6县。历史上曾有4次大规模的城墙修建活动,包括唐中和四年(884年),陈晟筑严州罗城;北宋宣和三年,周格基于防御考量,将罗城缩为十二里二步(5 321.4 m),并设子城于罗城正北;南宋嘉定六年(1213年),宋钧对原城墙进行改筑;元至正二十一年(1361年),李文忠主持重筑,保留东侧近碧溪段旧城,西北、正北向内迁入,正东则向外扩出,重建后的城池进一步缩小,周回仅有八里二十三步六分(3 567.72 m)。

可以看出,严州府理想的山水环境及相对稳定的城池形制,既保障了城市自身风景形成、发展的延续性,又为宋元时期严州城市传统风景营建机制的研究提供了一个相对稳定的空间结构(图2)。

2.2 严州城市传统风景类型建构

方志中的门类划分是城市传统风景类型建构的重要依据,也是风景营建机制探究的重要前提。方志的记述虽有一定规律,但在大类、小类的数量、归属上仍有较多错位,需以方志分类为基础,结合参与主体、参与方式以及功能目标差异等文献记述,构建出一个贴近历史语境的分类系统。

方志中的风景记载主要包括自然和人工两大类。以格式更为完备的明清方志为例,自然风景一般出现在“方舆志”“疆域志”“封域”3个名称基本相近的分类中,其内容都以形胜、山川及水利为主;人工风景主要涵盖城池、公廨、学校、书院、祠庙、坛壝、寺观、铺舍等,其差异性分类表述更趋复杂,放置于“营建志”“经略志”“学校志”“秩祀志”等不同分类。综合方志中风景点记述及“艺文志”的营建历史描述,其中公廨、教化、寺观、馆驿是建设目标、参与主体、经费筹措等差别较为明显的4类(表1)。其中,公廨园林作为政府治理和权力象征的物质载体,主要涵盖基于地方政权仪礼、办公住宿接待及部分开放式郡圃组织的,包括“城池”“公署”“廨署”等子城、衙署内容和社稷坛、风雨坛等“秩祀”类仪礼空间,主要由地方长官建设管理;教化园林作为社会教化的主要空间载体,包括书院、祠庙等以传播儒家经典、推广儒家名人典范为基础的“学校”“书院”“祠墓”等空间,主要由学吏负责建设或管理;寺观园林是区别于“祠墓”的佛、道传教空间,多由僧人、道士建设;馆驿园林是城市风景中的重要组成部分,也是易被忽视的一类,包括“铺舍”“驿站”“驿遁”以及“亭院”等历史类型,主要是服务官员、旅客的沿路沿江休憩、观景场所,常由官员、邑人及僧道多元主体参与建设。

3 严州城市传统风景HGIS可视化分析图HGIS visual analysis diagram of Yanzhou town traditional landscape

2.3 “分类型+分主体+分时代”的风景营建史料整理

在风景类型建构的基础上,通过《淳熙严州图经》《景定严州续志》《万历严州府志》《万历续修严州府志》《光绪严州府志》5部府志及《康熙建德县志》《乾隆建德县志》《道光建德县志》3部县志的史料梳理,同时附以诗、词、赋、文等,结合“分类型+分主体+分时代”的史料提取方法,整理出严州历代风景的建设主体、始建年代、景点名称、所处位置、建设内容及建管方式等基础信息,进而为风景要素空间分布、建设主体及建设目标等分析提供量化基础。

3 严州城市传统风景营建机制探寻

基于对古代文献记载、舆图资料等的深度解读,结合HGIS(Historical Geographic Information System)的可视化空间人文技术,将风景要素的基础地理信息(名称、类型、主体及位置)标定到现代空间地理上,从而呈现出严州城市传统风景“分类型+分主体+分时期”的空间分布模式,以期直观地反映风景要素的空间组织秩序及时空变迁特征(图3)。

3.1 依托优势山水资源的风景选址特征

由历代风景HGIS可视化分析图可看到,纳入方志里的各类城市风景点,大多是依托于区域优势山水资源营建的。严州城池在营建过程中,基于城防、礼制、风水等传统营城思想,形成了“山—城—溪(江)—山”的城景格局,《光绪严州府志》称之为“青溪环其前,蛟峰镇其后,不郭而山雉堞,不凿而水捍池隍”。城北镇山乌龙山及其支脉秀山、东山、建安山,城东的北高峰、城西的九峰山、城南的南高峰等组成的环城山系,和城南新安江、东阳江合流成浙江(宋代方志江河名),城内唐代始凿的西湖、明代始筑的东湖和东西渠道等组成的城内外水系,形成了严州府优秀的山水资源,并奠定了符合传统城市礼制的“地中模式”和风水的山环水抱的形胜格局。

而历代严州城市风景的营建进一步强化着这样的人文礼制和风水形胜格局。从图3可见,宋代城市风景主要集中于城北乌龙山及其支脉和城周西湖、新安江沿线两大片,以及城东北高峰、城西九峰山、城南南高峰等关键区域。其中城外景点类型主要涵盖了寺院、祠庙、坛壝等,城内的景点主要有依托乌龙山进入城内的余脉秀山建设的郡圃,以及礼仪性的鼓角楼等。明清城市风景基本延续了宋代城市风景的基本分布特征,主要在东湖片区的文昌阁、龙山书院和北高峰片区新增景点建设。这些基于自然山水格局建设的山麓塔院、城池楼堞、江畔馆亭,强化着自然的人文秩序和形胜格局,从历代留存舆图中具有明显标识的北峰塔、南峰塔、秀亭、社稷坛等,可以看出这类风景点营建在城市风景中的重要性。

同时此类自然与人文秩序的双重叠合,是多类型风景共同建构、差异性分布的结果。其中,寺观园林作为主要的山水风景点,主要出现在城郊的乌龙山、九峰山及南北高峰上,如乌龙山玉泉庵、雷公庵、广济庙、尊宿庵等,北高峰麓的圆通院、九峰山巅的九峰庵及南高峰上的天宁禅寺等,这些寺观历经数次重葺至清仍存,成为城郊山地开发的文化核心[16]。与自然结合的公廨园林主要分布在子城内镇山余脉秀山下的郡圃,以及作为礼制存在的城周特定方位的坛壝等,如社稷、山川、先农诸坛,意境上始终充满宣政标治、明贤仁义的氛围[14],体现出封建礼制下严格的国家性礼祀制度[25]。而教化园林一般选址于城内或周边的自然山水,如城东建安山下的建德县儒学、北高峰麓的文昌阁、龙山书院和西湖的宝贤书院等。此外,远郊富春山下钓台处有严子陵钓隐遗迹,经宋知州范仲淹辟为钓台书院,成为“严陵八景”之一。馆驿园林则多依托于航运干道新安江沿岸,如富春驿、定川馆、分歙亭、安流亭等诸多亭驿,也有随着临江东湖的开发,在明代新增的严陵公所、严陵会馆2处驿馆。

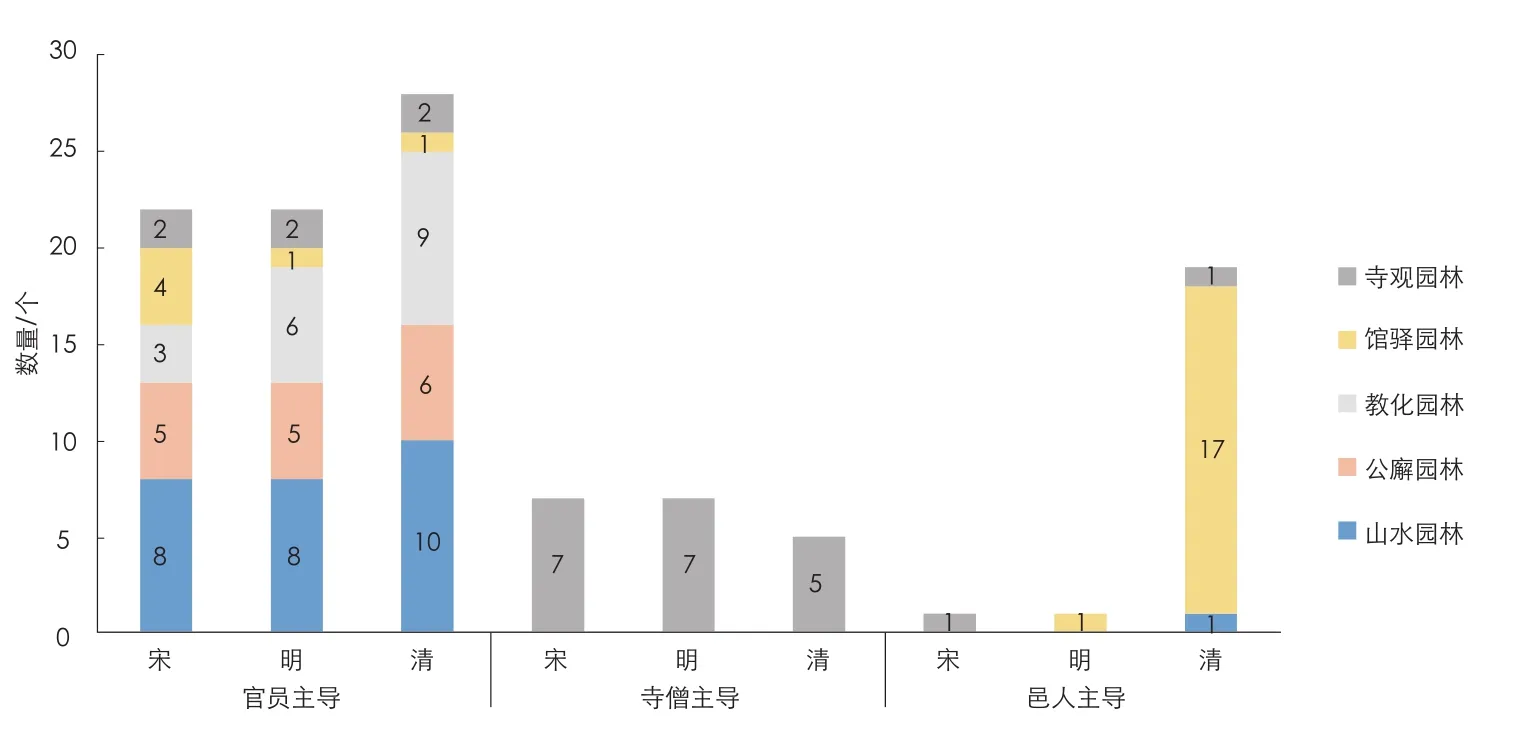

3.2 基于风景营建主体的多元类型实践

历代方志关于风景营建过程中“谁建设”“为何建设”的文字线索,对理解作为社会空间的城市风景在历史语境中是如何生成的,有着典型的例证意义。从宋到明清严州的方志中,可以较为清晰地看到所有风景均由3个阶层——官员、僧道、邑人主导建设完成,并在建设目标、类型上有着差异和融合(图4)。

其中,官员作为地方的政治代表,贯彻着中国传统的“祭政合一”的教化政治[26],是地方风景营建的绝对主体,其主持或参与建设的风景类型多与宣政标治、振兴教化、保障民生相关,主持了山水形胜、公廨园林、教化园林的建设,也参与了部分馆驿、寺观园林的建设。在历代方志记载的由官员主导建设的风景类型中,山水形胜类风景是主要的建设类型(26处),通过浚湖筑堤、置亭矗塔完成风景营造,既构建起州人览景之胜地,也关注到农田水利等民生问题;此类风景大多为官府出资修建,也会召集乡达、士绅等募资协建。如明知府韩叔阳始置东湖,岁久坝溃,湖水东泄,康熙十一年(1673年)知府梁浩然等捐俸并号召众士绅公捐开浚,康熙二十一年(1683年)知府任凤厚又携众士绅重筑。其次是教化园林(18处),全为官方建设,尤其是清代官员更重视地方教化,择风景秀美之地营建多处书院,进而以“地灵”激励“人杰”。再其次是公廨园林(17处),也全部由官员建设,其中的郡圃更是成为州人定期游赏的空间场所[27]。同时,历代官员也作为倡导者或捐资人,参与了馆驿(6处)、寺观(6处)的风景建设,或“以待往来舣舟者”,或受皇帝敕封于山麓建庙以“迈德振名”。官员主导或参与的风景类型体现了中国传统地方政治的治理特征和过程,诚如《嘉靖严州府志》所云:“封守有制,莅治有堂,筑輶轩之馆,通利济之方……佐以书院义学,益以学田斋舍……无非保障斯民之意也。”

4 宋明清三代风景营建主体与风景类型的数量关系The relationship between landscape construction subject and quantity of landscape type in the Song, Ming and Qing dynasties

僧道和邑人是城市风景营建的重要参与者。其中僧道以“崇德报功为民祈福”为目的,主要于山水胜处立寺建庙(19处),也常因寺内“名人游咏甚多”,成为“一郡胜处”。如宋僧守越于城外西北一里处建尊宿庵,明僧纯广、延洪、延志等相继复建,庵内“题咏甚富”,有灵香阁、网正堂、翠寒亭诸景;又如宋僧文佐于西湖心造华严堂,“寺为湖水环绕,真是水中可居之地”。邑人重点参与以茶亭为主的馆驿园林建设(15处),此类风景体量较小、修建较易。也有邑人参与到寺观(2处)、形胜风景(1处)的建设。如绍兴四年(1134年)因“水患复作”,州人于水南建两港龙王庙,而后“自是安流”;乾隆间邑人于秀山麓创仇池庵,“庵内建观音阁及回廊小亭,庵外有井名秀泉井”;清邑人王政懋于府治西北古洪音楼旧址之左创鸣盛亭,悬古钟其上,“既专美于游观,复兼司夫晨夜”。

3.3 人文与自然双重影响下的关键风景标识点

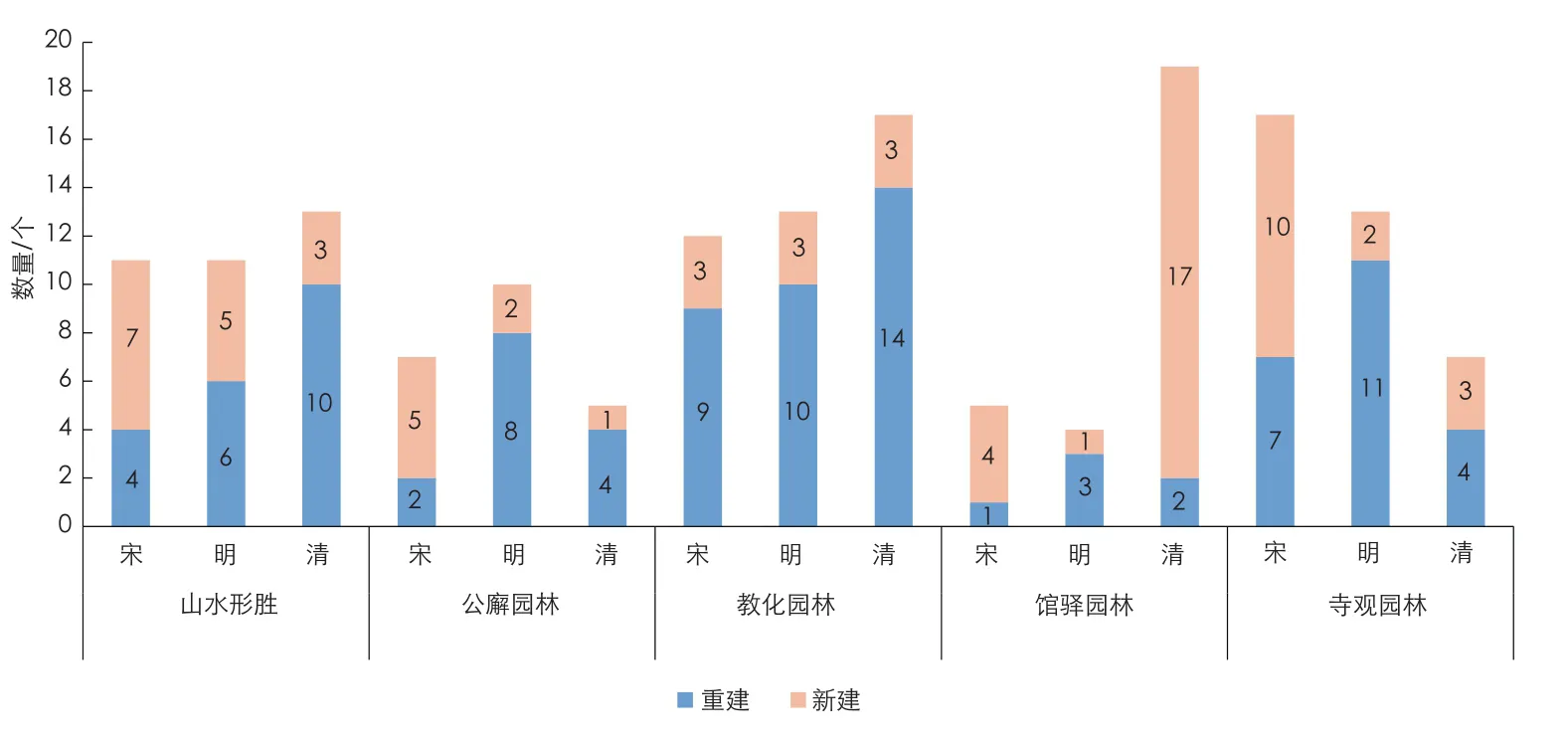

风景点的历代重建频率体现着该景点在区域风景格局中的重要性。从宋至清代严州的历代方志记载的风景点类型与地点的重建频率统计中可以看到,人文政治性的目标和优势山水风景的彰显是影响风景点重建次数的重要因素。

在风景类型的重建频率分析上,教化园林是重建次数最多的风景类型,其次是寺观园林、山水形胜与公廨园林、馆驿园林。教化园林重建频率高、新建次数少,显现了教化园林一旦建成,历代在地点和主题保护上的稳定性(图5)。其中又以钓台书院(13次)、三先生祠(8次)的重建次数为显,它们经过历代官员的修葺增建,已逐渐演化为严州地域文化的典型象征。寺观园林在宋代还是以新建为主,次数远超重建,重建主要分布于明清两代。可见宋代是城周山水寺庙建设的主要开发期,明清相对以维持、重修为主。山水形胜的重建主要集中在西湖、东湖、东西渠道的疏浚上,即以城乡水利为基础的形胜建设。山麓除南峰塔、北峰塔外,其余亭台少有重建的,或是因为景点建设规模小,多以新建为主。馆驿园林的新建次数远超重建次数,特别是清代邑人参与建设的馆驿新建次数增多,可以反映出后期民间参与馆驿园林建设和维护增多。综上,客观显现历代建设类型的重点呈现以教化为主,寺观、形胜为辅,日常生活(包括官员生活—衙署和市民生活—馆驿)为次的类型层次。

在基于地点的重建频率分析下,可以看到作为镇山的乌龙山及其余脉上的风景点,是重建次数最多的地点,达26次;其次是子城衙署的风景点重建,达15次;再次是富春山(钓台书院)、胥岭等地,达11次;而后是西湖及其风景点的9次重建;再依次是东湖、新安江、北高峰、东西渠道、南高峰和九峰山。可以看到历代在区域性的重点建设地点包括了形胜地、衙署区和主要水利区(图6)。

5 不同类型风景要素重建、新建数量统计Statistics of reconstructions and constructions of different types of landscape elements

6 不同地点风景要素重建、新建数量统计Statistics of reconstructions and constructions of landscape elements of different sites

类型和地点上的重建频率分析,可以看到城市风景营建上人文与自然的双重影响。两者在重要的风景点叠加后,也成为地方风景中的关键标识点。重建次数最多的前5位风景点分别是富春山的钓台书院(11次)、府治西侧的严州府学(10次)、乌龙山的三先生祠(8次)、府治后的郡圃(7次)以及西湖(6次)、东湖(6次)。而这些景点既是传统治教的空间载体,又是历代诗文中重点表述的地方关键风景点。

4 结语

本研究基于回归风景产生的历史语境,通过严州5部府志和建德3部县志中风景点类型、分布和建设主体、重建频率等系统整理和分析,归纳了自宋至清的严州城市风景建设中的3个规律性特征:1)城市选址中凭借的优势山水资源,是区域风景营建重要的空间依托,并通过风景点的营造,进一步强化了城市在礼制、风水、教化、惠民等上的秩序和功能建构;2)在城市风景营建的主体上,官员是绝对的建设主体,奠定了城市风景的基本目标,僧道、邑人作为重要参与者,补充并完善着城市风景秩序的建构;3)风景点重建频率受风景类型和地点的双重影响,其中教化型的风景类型和山水胜景处的风景点,是历代重建频率最高的城市风景点,并由此形成了城市重要的关键风景点。这些规律性营建特征的探究,对阐明风景产生背后的营建思想及营造模式,以及理解风景与自然、经济、政治等的复杂关联,有一定的理论与实践意义。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1、3~6由作者绘制;图2引自《淳熙严州图经〈建德县境图〉》《万历严州府志〈严州府总图〉》《大英博物馆藏〈严州府暨建德县舆图〉》;表1由作者绘制。