自定义“化身”:社交媒体中的自我建构

——以微信重度用户为考察对象

2020-11-11杜丹陈霖

杜 丹 陈 霖

内容提要 自定义“化身”是微信重度用户运用数字技术能动地生存于网络空间的策略性实践。通过对重度用户在微信社交平台上自定义“化身”的考察,本文认为,身体是社会交往的媒介和关系的纽结,“化身”是人们在信息技术的框架下自定义的网络用户名、头像、肢体及其身体叙事,其体现为个体的自我表达、社会角色形象的塑造、交往关系中的自我展演。“化身”的在场、互视、交往与行动,为人们拓展社会性自我提供了更多的可能性。

引 言

在中国大陆,微信是一个连接互联网的手机超级应用,是活跃其间的重度用户[1]重度用户特指微信用户中每天使用微信时长在4小时以上、微信关系超过200人、与微信建立黏性的群体。这一群体在企鹅智酷发布的《2017微信重度用户&生态研究报告》中也有界定,该报告指出:34.6%的微信重度用户日均使用时长达4小时以上,45%用户的“微信关系”超过200人,朋友圈中的“泛好友”越来越多,用户黏性上升,“重度用户”显著增长。经常使用且依赖的网络社交媒体,其勾连了重度用户的社会交往与互动,成为他们表演的舞台。重度用户在微信界面上的自定义(customizing)[2]自定义是主体在用户图形界面(UGI)中生产内容的基本方式。UGI 是采用图形方式显示的计算机操作用户界面,支持用户通过窗口、菜单、按键等方式来方便地进行图形操作。在屏幕上,UGI清晰且功能强大,被规范为无数矩形的网格化窗口,供用户填充或删除信息。书写是在“驯化”[3]Roger Silverstone,Television and Everyday life,Routledge,1994,p.83.数字技术过程中展开的创造性实践,其中既包括在屏幕上编辑与构造程序,也体现为通过参数、网格、菜单、图形、色彩与数字画笔等交互式图形技术输入、删除数据,来管理“多个矩形屏幕区域”[1]赫恩、巴克:《计算机图形学》第三版,蔡士杰、宋继强、蔡敏译,〔北京〕电子工业出版社2004年版,第24页。。在这样的具身化实践中,人们用身体触碰屏幕,抓取、移动、缩放、变形或创造虚拟环境中的身体,塑造“化身”(avatar),进而在微信舞台上扮演变幻多样的角色,参与网络空间中的自我叙事,并由此展开多元的社会交往。

在现有的传播研究中,不少学者已“发现身体”[2]方惠、刘海龙:《2018年中国的传播学研究》,〔北京〕《国际新闻界》2019年第1期。,并对传播中的身体实践展开探讨。陈月华(2005)认为,虚拟技术让交流的双方互以对方的身体作为交流的界面,保证双方身体的感觉器官的开放,具有技术上的可能性与交流的有效性[3]陈月华:《传播:从身体的界面到界面的身体》,〔北京〕《自然辩证法研究》2005年第3期。;金萍华和芮必峰(2011)提出网络交往的“身体在场”观,认为在场之身体通过现实身体的二次表征嵌入网络交往[4]金萍华、芮必峰:《“身体在场”:网络交往研究的新视角》,〔北京〕《新闻与传播研究》2011年第5期。;赵建国(2015)认为,信息时代中的虚拟化在场似乎比实在性在场更重要[5]赵建国:《身体在场与不在场的传播意义》,〔北京〕《现代传播》2015年第8期。;孙玮(2015)运用“存在现象学”来阐释微信与人们的实践,认为微信是随身携带的移动场景,人们通过习惯性使用,建构了全球化时代实践的地方感,同时呈现了群体性的一种崭新的共同在场感,构成了当下中国人的在世存有[6]孙玮:《微信:中国人的“在世存有”》,〔上海〕《学术月刊》2015年第12期。;彭兰(2019)则认为,进入智能时代,人会被“虚拟实体”化,人的行为、活动、身体状态等以多种维度被映射在虚拟世界里[7]彭兰:《智能时代人的数字化生存》,〔上海〕《新闻记者》2019年第12期。。

现有研究虽揭示了网络社会交往中身体的重要性与变化,但还未对人们如何塑造作为网络交往的身体,并凭借其展开社会交往展开深入研究,由此,本文将以微信重度用户为考察对象,探讨他们在微信中凭借“化身”展开的交往实践,具体回答以下三个问题:(1)微信重度用户如何运用媒介技术展开身体的自定义书写?(2)如何塑造“化身”,扮演多元的社会角色,并塑造形象?(3)如何在交往关系中通过“化身”的展演建构社会性自我?

表1 18例个案基本情况

带着这些问题,本文将微信重度用户的身体界定为具身化实践与知觉的主体,也是其在屏幕上创造的可感知的“化身”,而“化身”则是用户在信息技术的框架下自定义的网络用户名、头像、肢体及其身体叙事。由于身体运行着“一个行动系统,一种实践模式”,具有“双重重要性”,即呈现为主我(I)与客我(me)的分化[8]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译、黄平校,〔南京〕译林出版社2000年版,第111页。,实在具身与“化身”的结合就使身体作为可见与能看的统一,成为交往的媒介和关系的纽结。凭借此,微信重度用户就能在网络社交平台上与他人共在与互视(mutual visibility),并展开社会交往。为此,本文运用目的性抽样的综合方式(主要包括滚雪球、机遇式等)选择与确定研究个案,并通过线下的深度访谈、线上参与式观察以及文本分析等方法展开研究,以期尽可能获得对微信重度用户的身体自定义现象深入与细致的描述。首先,本文将研究对象界定为:日均使用时长在4小时以上、个人好友数量在200人以上、依赖手机记录个人生活、并与他人互动的微信重度用户;其次,关注他们如何在实践中使用微信,如何通过塑造“化身”,与他人展开社会交往实践。由此,本文选取了具有代表性的18例个案进行半结构式访谈。访谈个案的基本信息(见上页表1)。

在深度访谈的同时,研究者还运用网络民族志的方法,对受访者的身体自定义进行参与式观察。在综合浏览的基础上,依照自定义身体的类型、特征及网友的互动参与程度来缩小和选取抽样研究的文本,并对它们进行文本分析。同时,本着质性访谈的伦理原则,本研究征得受访者的知情同意后,呈现了受访者在微信中书写的一些文字与身体图像。

一、网名:身份的表征与衍化

微信中的“在场”首先是由实践者在不同时刻自定义的网名来呈现的。微信中的网名一般被书写为字符或图形,它们大多是直白和清晰的,因为网名的自定义直接关系到社会交往的对象能否快速识别彼此,并确认沟通与交往的关系。通过访谈,我们发现,受访者自定义的网名通常都是其线下身份的线上呈现或再现。由于网名在微信中是体现身份最重要的信息,因而,微信重度用户并不经常在微信交往中修改自我与他者的网名,而是将其作为身份与自我呈现的首要因素,一些受访者的网名甚至就是线下的姓名。

对于大多数受访者而言,微信不是陌生人社交的空间,而是线下熟人社会延伸且拓展至线上的交往空间,他们在微信中凭借“化身”展开的互动与沟通,延伸了实体空间中的社会交往,因而,微信中的网名呈现或再现了他们真实的社会角色与社会关系。比如,一部分受访者表示他们不修改网名,同时会自定义朋友的网名,以便于识别和对应个体的线下身份;还有一些受访者讲述了网名的由来与变化,他们自定义的网名对应了不同人生阶段的年龄、生活、学习和工作,并具有连续的身份可识别性。比如,受访者吴某某说网名换过三次,分别对应“大学-大学毕业-工作”,他说:

上大学的时候网名比较“可爱”;工作之后,为了让领导记住,就给自己取名“小吴同学”,以便于与领导沟通;工作一段时间后,可能是有一些经验和成绩了,我就不喜欢别人这样叫我,我就把网名改回了全名。

另一位受访者夏某某认为网名就是要“创造一种谐星的效果”。他大学快毕业的时候叫“夏英俊”,不少新加的好友都问他“英俊,你真的很英俊吗?”这表明幽默的网名可以激发朋友或陌生人对他的好奇心与关注;工作之后,夏某某有了第二个网名“帕金森”,“帕金森”的网名源于与同事的恶搞;然而,这一网名很快因为工作需要而修改成“公司+夏某某”,他认为不能叫“帕金森”的原因主要是因为“新客户可能不会加我”。可见,网名的自定义受到实体空间中交往关系亲疏的限定,在与陌生人的交往中,网名被赋予了实体工作的身份与意识。而在熟人、同事或好友的社交关系中,诙谐的网名往往是彼此维持亲密关系的重要媒介,夏某某称:“刚换的时候,在好友群里边,有人找‘帕金森’,居然找不到。”值得注意的是,虽然“帕金森”这一搞笑的网名已经成为其与朋友亲密交往的符号,但在他与家人的交往关系中并没有得到认可,夏某某的父亲就对他说:“你不要叫这个名字,这是一种病,不吉利的”。

可见,对于微信重度用户而言,自定义网名既是主我操控语言展开的命名行动与自我呈现,也是他们“化身”成为的一个个可被观看且用于社会交往的客体对象。自定义网名呈现了微信重度用户对语言限度的拓展,即他们运用数字技术展开的编码可能超越一般的语言应用常规与语境,呈现出灵活的分离、组合、挪移或异质同构。通过操控网名的自定义,他们动态地塑造出自我的“化身”,通过主我与客我的对话,将身份、话语与意义嵌入到网络社会交往之中;与此同时,网名在维系与朋友、同事和家人的社会交往关系中发挥着连结与互动的作用。网名不仅直接代表或呈现了实践者在社会交往中努力塑造的形象,网名也是他们在不同时刻或阶段与他人沟通交往的重要纽带。

二、头像:形象的焦点与设置

如果说网名对应了微信重度用户在实体空间中的姓名与身份变化,那么,他们在社交媒体中自定义的头像并不一定就是他们日常生活形象的镜像——网络头像可能是个体视觉形象、生活状态或兴趣爱好的抽象、浓缩与部分再现,也可能是对自我形象的美化、丑化或隐喻。通过在线参与式观察发现,微信重度用户自定义的头像是表征“化身”在场的理想符号,具有指示、言说与呈现差异化个体身份的意义。微信重度用户一般依照日常情境、情感、兴趣爱好等原则,采用镜像、美化、个性与差异化的方式自定义头像,从而传递出个性与自我认同。

理想的头像通常是微信重度用户日常生活形象的镜像或美化。比如,被访谈者汪某某经常拍摄一些个人照片,并喜欢将这些漂亮的肖像照片自定义为头像,她认为头像就是“用来让别人看清楚长相的”,“换头像会给人一种不一样的精神状态和风貌”。还有一些受访者在美化形象的时候,会依据职业与身份的需要对头像进行自我定位,比如被访谈者郭某某将自己工作用的微信头像设置为“一个街拍的美女”,这个虚拟的角色不仅有助于她在微信中开展工作,还能有效地帮助其隐匿实在的形象。

个性与差异化也是微信重度用户在自定义头像时非常关注的因素。一般来说,他们首先在线下进行拍摄记录,然后运用一些应用程序进行图像处理,进而将其定义为头像。比如,50后的赵某某将自己冬泳的照片自定义为头像。80、90后则通常不会直接使用手机拍摄的照片,他们会使用一些数字绘图工具来自定义头像,如受访者郭某某说她与丈夫是在某个植物园的一个固定地点拍摄照片,并用绘图软件做成了情侣头像。另一位受访者秀芳描述了她运用数码相机、美图秀秀等数字技术自定义头像,并在此过程中融入性别、个体身份、职业与兴趣爱好的过程。她说:

我的头像一般根据时间和心情来换。以前经常晒娃,后来孩子渐渐长大,就晒我自己了。现在的头像是去年在北京长城上拿着相机的自拍,北京回来之后就决定做微商,于是就把产品的广告图片P在了头像上,我用美图秀秀做的。加广告主要凸显微商的身份,我喜欢拍些花花草草,摄影是我的兴趣爱好,所以头像就做成这样了。

微信重度用户在屏幕界面上通过头像形成了空间化的此刻具体再现,他们在不同的时刻勾连不同的时空与记忆,从而动态地创造出自我的角色、形象与身份,呈现出“化身”的理想状态。虽然不同的微信重度用户熟练运用数字技术的技能存在差异(比如80、90后受访者比70后受访者更善于使用绘图软件、从互联网中下载图像等),但他们都通过操控不同的数码物件,凸显出他们的能力、想象与身份认同。与此同时,微信重度用户自定义的头像也隐含了他者的期待与想象,呼唤着他人的观看与认同。通过自定义头像,微信重度用户突显了个体的差异与个性,连接了自我与他人的沟通,从而将自身能动地编织进了社会交往。

三、肢态:含混的身体与多元叙事

与头像形成相对清晰的空间化的“焦点”不同,微信重度用户在不同时刻书写的身体以自发与含混的状态呈现。微信重度用户通常会采用各种数字工具、技能与想象展开身体叙事,从而在屏幕上空间化不同时刻的身体“肢态”,呈现出自我的多重可能性。他们书写“肢态”的目的是力图脱离被规训的身体,获得日常生活的不可能,或让不可能超越肉身的边界转变为可能。

列斐伏尔说,时刻(moment)是瞬间的连续,时刻不能持久,也不同于一段时间[1]Henri Lefebvre:Critique of Everyday Life Volume II,London:Verso,2002,p.344.,这启发我们认为,时刻具有“之间性”,它介于瞬间与一段较长时间之间。瞬间书写的身体和整体呈现的身体都表现为相对清晰的姿态,相反,居于之间的身体则是含混的,这里的含混并不是贬义上的模棱两可,而是指微信重度用户书写的“肢态”既突显主我的身体实践,也体现为“化身”,成为他者眼中的客体对象。

“化身”在屏幕界面上视觉化地展示身体姿态及其叙事,其所表征的差异与个性也是至关重要的,因为身体姿态及其叙事的书写不仅源于身体技术、实践者对数码物件的驯化,还是主我认识自身、与他者达成认同的中介。比如,受访者赵某某(65岁)是一个野游爱好者,他经常在朋友圈中发布在野外与好友一起游泳、漂流的照片,这些在不同时刻呈现的“肢态”既表明了他的身份——已经退休,野游活动的组织者,也隐匿了其肉身的真实状态(受访者患有高血压等疾病)。他通过健壮、快乐与富有生机活力的身体姿态及其叙事展现了其操控数字技术塑造“化身”的能力。在一定程度上,他所展现的鲜活“肢态”会让自我与他人觉得“他”就属于这些化身,并进而成为彼此在场、互视、交往与认同的证明。

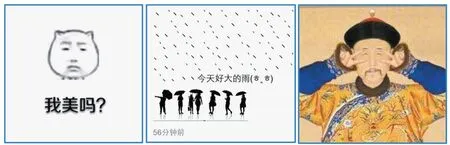

含混的“肢态”不仅是镜像的身体,也可能呈现为符码、文字、图形与身体图像的叠加、拼贴与混合(见图1)。就审美而言,这些在年轻的受访者朋友圈中随处可见的“肢态”既可能呈现出美化与装饰的意图,也可能是丑化与恶搞的,又或居于其间。通过对身体符号展开盗猎、改写与拼贴,年轻人在屏幕上书写出多样的身体姿态与个性的身体叙事。他们通过扮演这些个性的角色,化身成为各种另类的自我,从而消解了肉身上被强加的诸多权力与义务,突显出自我意识。

图1 符码、文字、图形与身体图像的叠加、拼贴与混合

不同的微信重度用户在不同时刻书写出众多含混的“肢态”,那么,他们是如何运用肢体语言展开叙事的?首先,“肢态”的叙事是在“化身”的变换过程中不断地能动展开的,虽然不同化身的身体叙事可能征用了相同的数字技术,采用了同样的姿体语言、故事构造与表达方式,但每一个实践者仍然会在不同的时刻书写且展演出不同的“化身”故事。在此过程中,实践者的拍摄角度、色彩、背景、情节与身体动作等要素就是其所演绎的“化身”的叙事脚本。比如受访者静惠说:“肯定不能拍正面,一定要找好光线和角度,如果脸比较大,拍的时候就要远一点,给他找一个稍微侧一点的角度,或者从上往下拍,差不多45度角,会更加好看”。另一个受访者岩某某则讲述了她运用数字图像APP进行身体拼贴的过程,她说:

我发自拍的时候会用一些软件,稍微加一些贴纸,比如兔耳朵,还要找个角度拍一下,这样显得脸小一些,我还会把照片做成四格的,有两张做成一黑一白的,也会加文字。

这些“肢态”的叙事不仅讲述了受访者的性别、个体身份与审美偏好,也联系着熟人之间的友情与社会交往,呈现出他们所属社会交往关系中的某种习惯性的性情倾向(disposition)与品味(taste)。比如上述两位受访者都经常使用自拍与自己制作的表情包与熟人互动;另一名受访者夏某某说,自己一般会与玩得比较熟的朋友使用自己制作的“不可见人”的表情包,“那些很黄很暴力的也只会跟熟人发”。不言而喻,当年轻人在其网络交往关系中习惯于扮演这种个性与另类的角色时,这些“肢态”的叙事既呈现主我与客我的对话,也表现出交往双方彼此的真诚与认同。

其次,受访者们围绕“化身”展开的身体叙事并不仅仅是对身体原型的镜像、夸张与戏说,“化身”的自定义更多地是从数据库中发掘、下载与收藏,或在屏幕上进行二次生产。在此过程中,网络空间中散布与流动的各种身体符号或文本为他们提供了无限的数字资源,他们展演“化身”的过程就是运用数字技术进行征用与改造,进而展开“肢态”的叙事与再叙事的过程。通过访谈,本研究发现暴走漫画表情是80、90后微信重度用户普遍偏好的“肢态”语言。尽管他们中的大多数人并不直接编辑与涂改这些网络表情,但是,暴走漫画表情的创造本身就出自年轻人之手,受访者的收藏、使用与交换呈现出他们对该类型的“肢态”语言及其叙事方式的认同。

暴走漫画表情的身体叙事主要通过肢体、姿态、表情与文字等多种视觉符号的解构与拼贴来进行,这些视觉符号还具有互文性,它们的呼应、交错与补充,将用户的收藏夹打造成为风格化的角色资料库,年轻人可以在不同的时刻与情境中使用且扮演库中这些另类角色,从而通过身体的叙事与展演,达成群体认同。虽然这些个性与另类的“化身”由于反复的解构与拼贴,呈现为低像素与劣画质,但在技术、资本与官方话语分级掌控的微信空间中,正是这样的肢体碎片与戏谑演绎,帮助年轻人获得了创造的快感,传递出颠覆与仪式化抵抗的亚文化意识。

总的来说,“化身”的塑造不仅言说与呈现了微信重度用户在屏幕时空中的多重自我,也是他们摆脱稳定与单向度,突破肉身局限,追求自我存在意义的必要过程与手段。因而,网名、头像与含混的“肢态”虽然在不同的时刻被时间轴整合于屏幕空间,分散在由各种自我叙事组成的信息流中,但也呈现出实践者在碎片化的时空中对身体的单一性叙事的超越与抵抗。借助“化身”的展演,微信重度用户释放出身体的潜能,建构起流动的社会交往与自我认同。

四、社会性自我的建构

布迪厄认为,人的社会实践活动是以事先占据和主动的方式存在于世界……这种存在直接支配着我们的言行[1]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,〔南京〕译林出版社2003年版,第79-80页。。微信重度用户在屏幕上塑造且展演“化身”的行动就是能动地置身于网络社会,在与他人的社会交往中互视与沟通,探寻社会性自我的实践活动。在此过程中,他们凭借“化身”体验自身,从他人的身体、言说、角色扮演与行动中,找到并建构自我。因而,“化身”的塑造不仅是微信重度用户对个体自我的探寻,更是他们在日常实践中围绕“化身”的塑造与展演而展开的社会交往活动,他们以此成为积极的行动者。

(一)自我的表达与主宰 微信重度用户的身体是流动的,他们绝不仅仅是端坐于屏幕前静止的有机体,他们通过对数字技术的驯化,塑造出多重“化身”,成为各种扮演的社会角色;他们也不仅仅是多重任务中自由穿行的行动主体,他们的自定义书写,还将屏幕界面转变为改造自身、角色演绎与交往互动的空间。在此意义上,“化身”的塑造与自我探寻突显出微信重度用户对自我的关注与照看,并展现出“我能主宰(govern)自己”的意识[2]伊恩·伯基特:《社会性自我》,李康译,北京大学出版社2012年版,第8页。。

在微信中,受访者常常会不断地诉诸“化身”的塑造及其交往实践,来尝试扮演不同的角色,演绎不同的兴趣爱好与社会行动,以此探寻多重的自我。比如,受访者高某某描述了三次自定义头像的过程:在注册微信的初期,由于没有使用经验,他选择了系统预设的头像;第二个头像与他的兴趣爱好“摄影”有关,他认为摄影照片会引起朋友们的共鸣;第三个头像的自定义一方面与肥胖的形象形成“反差”,另一方面则源于对婚姻生活及其身份的认同,他与妻子都分别自定义了卡通情侣头像。另一位受访者静惠描述了其邀请摄影师拍摄练习瑜伽的照片,并发布于朋友圈的过程。她在微信中发布的身体照片不仅告诉观看者她的生活状态、兴趣爱好以及为之付出的努力,而且呈现出她期待实现的目标(取得瑜伽教练资格)。

除此之外,还有一些微信重度用户会在屏幕界面上用符号制造与身体相互关联的头像、网名的诙谐效果,或在自定义头像、网名和发布肖像照片时,塑造幽默的自我形象。比如,有用户用漫画角色的手臂指示头像,描述自己是“没钱的迷妹”;有受访者将头像自定义为“长得太丑无法显示”,或涂写上“头像”二字;还有一些用户常常在发布第九张照片时,声称“假装有照片”“我实在凑不齐九张啦”等等。(见图2)

图2 幽默的自我形象

微信用户的自我的表达与主宰不仅体现为实践者的“头像”“自拍”与各种视觉化的文字,还呈现出身体的隐匿——受访者用一种更含蓄的方式来呈现我是谁?上一刻在干什么或我正处于怎样的生活状态。比如有用户喜欢发布旅途的风景照片;有用户将自己的头像定义为“今天也要开心鸭”,用动物的诙谐形象表达当下的情绪;还有一些喜欢亲手制作美食的微信重度用户,常常使用一些美图app拼贴并“晒”美食照片……这些不同年龄、性别与职业的微信重度用户都将身体隐匿起来。显然,隐匿自身是他们表达与呈现自我的另一种方式和习惯,虽然他们的身体形态不被再现于屏幕界面,但是每一个观看者似乎都能感觉到他们的“化身”存在,并想象出他们休闲或忙碌的身影。

可见,通过将自定义的网名、头像、身体照片与视觉化的文字时间性地呈现于屏幕界面,又或是发布一些隐匿了身体的生活场景,微信重度用户在屏幕空间上主宰了自我的表达,虽然这些表达是碎片且不断变化的,但他们通过“化身”拓展了对自我的认识与身份认同,从而在实践中告诉别人“我是谁”,也表达出“我想成为谁”的欲望。与此同时,他们的表达也是在与他人的协作中,在已有的社会关系中,通过共享观念创造出来的,他们以此塑造自身的社会角色形象。

(二)社会角色形象的塑造 微信重度用户对自我的探寻,是运用数字技术自定义“化身”,进而“控制”所扮演的社会角色形象来实现的。“控制”不仅塑造出不同的自我形象,还是他们维持自我与他人认同感的基本途径。微信重度用户的“控制”手段主要有:重塑身体外貌与行为举止、自我反思性监控与持续叙事。

在微信朋友圈中,受访者都偏好在不同的时刻发布关于自身或他人身体外貌与行为举止的照片,他们以此来再现自我与他人的形象,解释自我的身份、生活状态、行动、情感以及与他人的社会关系。因而,通过身体外貌与行为举止的重塑,受访者可以调控他们在朋友圈中的自我呈现。

朋友圈中的身体外貌和行为举止无一例外地都标示出受访者所属的性别、阶级、地位和职业等个体特征,他们呈现的身体外貌与行为举止,虽然与实体空间中的社会认同并没有完全分离,但是,由于“化身”的媒介化、屏幕界面的私人化以及网络交往的虚拟、跨时空等特性,使得他们在一定程度上可以通过控制“化身”的呈现来拓展自我呈现的可能性。受访者对自我形象的重塑主要是通过他们所掌握的数字技术、社会资本、文化资本与符号资本来实现的。比如前文中所描述的赵某某,由于已经退休,他拥有了大把的休闲时间,且熟练掌握了手机拍照技术,他甚至能在水上或水中拍摄游泳活动;对于年轻人而言,涂鸦、拼贴与重构身体符码是他们运用图像技术、亚文化资本重塑自我形象的主要手段。

在自我形象的重塑与维护过程中,身体外貌和行为举止都呈现出受访者想要成为或扮演的角色,角色形象的塑造虽然发生在不同的时刻,却在屏幕时间轴上呈现出主我的连续性反思过程。吉登斯认为,“反思性的觉知是所有人类行动的特征”,受访者对“化身”展开的装扮与呈现显然受到了主我的“反思性监控”[1]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,黄平校,〔南京〕译林出版社2000年版,第39页。。这种自我监控在实践中持续进行,其不仅通过身体、符号来中介与表达,也具有话语的性质,也即是说,微信重度用户在通过持续地征用各种技术手段、文化资本、社会资本与符号资本塑造自我形象的同时,会不断地展开自我反思并调整言说。在受访者中,老周就是一个典型的个案。

老周,是一名摄影师,有妻子和两个孩子,经营着一家私营的照片拍摄和冲洗店。由于职业习惯与爱好,他一直都在记录自己家人的日常生活状态。自2018年2月10日起,他为自己的拍摄取名“一家两姓”,几乎每一天都会在朋友圈中发布其家庭成员休闲、娱乐、旅行或学习的肖像照片与生活场景。在朋友圈中,他将妻子定义为“一个了不起的女子”,将儿子描述为“以大欺小”“任劳任怨”“喜欢和妈妈在一起”的学霸,而女儿则是“起床苦难户”“比较坏”。

显然,老周在微信朋友圈中有计划地“控制”了家庭成员的形象与生活的再现,这些照片与文字既呈现了他们在实体空间中的身份与日常生活,也成为其不断进行自我反思与监控的见证。他将自身塑造成为一个诙谐、有责任心的爸爸,为观看者呈现出一个勤劳、美丽、充满爱心的妈妈和一双可爱、优秀的儿女。总之,正如老周在微信中所说:我们是“健康快乐”“相亲相爱”的一家人。

在微信重度用户对“化身”展开的反思性监控中,持续性几乎是所有受访者的行为特征,虽然存在持续时间的长短差异,但是通过在一段时间内不停地对客我展开反思性监控,主我力图建构社会角色形象与自我认同,获得本体安全感。从上述个案我们可以看到,实践者在持续地操控新媒介技术进行言说的过程中,获得了对自我、家人与家庭的认同,这也是他寻求本体性安全感的实践方式。

还有一些跑步健身者的个案也显示出他们持续运用数字技术记录、监督自身,并在微信中努力塑造自我形象的过程。如使用咕咚、华为运动健康与微信运动等APP,监控每日步行的步数、身体消耗的热量、距离与排名,从而力图通过对身体的控制、描述与呈现达成社会角色形象的塑造与自我认同。比如,有微信重度用户在退休之后声称每天公布行走信息的目的就是“自我监督和自律”。在本研究持续观察的过程中,该用户每日都发布运动的信息,并不断地通过自我言说鼓励自己。当他连续快走万步21天之后,他很自豪地在朋友圈中贴出了“勋章”,来彰显自我的成就感,并说“每天公布的目的就是自我监督,自律”!

总的来说,微信重度用户对自我的探寻是在屏幕空间中展开的一个时间性的实践过程,其体现为主我对“化身”的身体外貌、行为举止与反思性的持续叙事,并由此创造出有控制能力的用户,能够在相对平等的基础上参与自身社会角色形象的塑造,并与他人一起达成社会关系的生产与再生产。微信重度用户每一刻呈现的自我形象都包含着自身过去的某些痕迹,在时间轴上,随着此刻成为过去,新的身体叙事又呈现出新的超越自我的可能性。因此,在理想的状态下,时间轴的开放与流动,为角色形象的书写、呈现与变化留出了无限的空间,这即意味着人们的自我认同被悬置,每个实践者就拥有了更多的机会,将自身塑造为自己想要成为的样子。与此同时,社会角色形象的塑造与探寻,或许是人们对抗焦虑与脆弱的习惯,人们以此过滤掉一些负面与消极的心理因素,塑造且展演出活生生、有价值的社会性自我。

(三)交往关系中的自我展演 微信重度用户的社会性自我探寻并不是孤独的个体追求,而是积极主动地在屏幕上言说“化身”的故事,在与他人的互动中,能动地塑造出他人眼中的交往对象与形象,从他人的言说与对话中找到自我认同。恰如乔治·H·米德指出的,主我是有机体对他人态度的反应,客我是有机体自己采取的有组织的一组他人态度。他人的态度构成了有组织的客我,然后有机体作为一个主我对之作出反应[1]乔治·H·米德:《心灵、自我与社会》,赵月瑟译,上海译文出版社1992年版,第154-155页。。也如巴赫金所强调的,在一个群体中的谈话,总是包含别人的意向和评价,透着他人的声音,“每个创作意图,每种念头、感情、心境,就需通过他人话语、他人风格、他人姿态折射出来”[2]巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,《巴赫金全集》第五卷,白春仁、顾亚铃译,〔石家庄〕河北教育出版社2009年版,第265页。。微信重度用户的自我展演也是如此。其自我的形象不仅由主我控制,其中更包含着他人的评价,主我通过持续地对他人的评价进行反思,才能够不断地在下一刻调整身体的姿态、表情、言说与装扮,置身于与他人的社会交往关系,从而达成与他人的沟通。可以说,微信交往中的自我展演是关系性的,重度用户在屏幕上塑造的“化身”及其角色形象充斥着朋友、家人、同事与熟人的声音,也包括那些从媒体上认识的公众人物、明星、政治领袖等。他们塑造的“化身”、扮演的角色与形象都是针对他人而言的,对共同在场与演出的人具有意义。本研究的受访者林某某就是其中典型的个案。

林某某,女性,43岁,在微信中,她不仅是妻子、女儿、15岁男孩的妈妈、国营企业的职员,还是国内某减肥品牌旗下的一名“体脂管理师”。她在不同时刻对“化身”的塑造模糊了实体与网络空间、家庭生活与工作行为的边界,呈现出多元身份的探寻与自我认同。通过在微信中展演这些化身与角色,她建构了与他人的对话性社会交往网络。

目前,她在微信中为自己定义的网名是“多多”(儿子的小名),头像为身着正装的肖像照片,自定义的留言是“做好体脂管理师,做好斜杠中年!”她经常随机发布与父母、丈夫、儿子、朋友在一起外出旅行、聚会、生活以及工作的照片。从2017年6月始,林某某开始在微信中从事“体脂管理师”这一职业,陆续发布了不少参加职业培训与考试、亲身体验减脂以及与客户互动的照片。这些记录着身体在场、自我展演的照片见证了她置身的社会交往网络,以及她对其社会性自我身份认同的不懈追求。比如,千里迢迢地从老家去义乌参加“体脂管理师”的培训与考试,用照片记录在场并表达对团队的归属意识;在微信中发布减脂广告,运用一些健康知识或网络流行语号召朋友们要“保持平常心,佛系减肥!”然而,当“体脂管理师”的考试通过之后,她立即将角色变换为母亲,她在朋友圈中说:

体脂管理师的线上线下考试总算告一段落啦!就是结果还不得而知,接下来,开始监督小多同学进行中考前冲刺咯!他写作业,我就看书。

一天之后,她又继续开始指导“三个重量级”的客户减脂,她写到:

三位重量级的选手开始减脂啦!有19岁的大男孩,有73岁的老人家,他们都意识到了“胖”一定不是好事情!你还在等什么呀?

在对其朋友圈进行参与式观察中我们发现,通过将“化身”及其形象塑造作为一种习惯,林某某可以轻松地展演且建构多元的角色与身份认同,这些社会性的角色展演与身份认同虽然在不同的时刻是流动、跨界与变化的,但她显然具有操控它们并实现自主转换的能力。当她外出出差时,或在公园里与丈夫、孩子一起休闲散步时,她都会主动地运用“体脂管理师”的身份去发现并联系潜在的客户,并将这一时刻发布于朋友圈:

动车站候车,无聊中四处打望。

但是,我不是看帅哥美女哦!

我在寻找胖子。……

本文重点聚焦了其在微信中化身为“体脂管理师”这一角色,发现受访者会能动地运用不同的社会资本、文化资本与符号资本来塑造身体,并通过与他人的社会交往来强化其社会角色与身份认同。比如发布健康身体与脂肪过多身体的内脏对比照片,利用视觉符号制造“恐慌”,呼唤他人的认可;用身边减脂成功者的前后对比照片来强调成就感,用权威医学领域专家的形象来为自己“站台”,试图说服客户,调动他们的信心……

可见,林某某的身体实践与言说既是针对自我的持续性反思与控制,更是针对交往关系中的他人展开的互动,她的自我展演是针对他人而存在的,其社会性自我是在不断地回应他人的询唤(interpellated)、召唤(called),或解释自身的行动中展开与进行的。一般而言,社会性自我的认同受制于特定朋友圈中他人的道德评判,当受访者运用某种社会资本、文化资本与符号资本展演自身所扮演的角色时,都会受到他人的询唤,实践者必须回应他人的质疑或认同,为行动给出说法,证明其正当性。这即意味着,通过持续的自我展演,交谈的双方都能在交往关系中对他人的社会性自我予以启发与赋形(in-form),从而形成自我的道德评估。因此,微信重度用户的自我建构就是凭借“化身”展开的一个社会化的身体展演过程,他们对社会性自我的探寻,是在愈加广泛的社会交往关系中通过“内向”地吸纳他人态度,“外向”地与他人协同来实现的。在与他人的对话中,他们感觉到自我的生机与活力。

结 语

以上我们看到,网络社交平台以内容生产为目的,让潜在的用户自我同步,协调他们之间的交往关系;数字技术的可供性虽对实践者的身体实践提供了标准化的技术框架,但也预示出自定义产生的冲突与张力,从而为用户塑造多重“化身”提供了“无限”可能。自定义“化身”是微信重度用户运用数字技术能动地建构社会性自我的策略性实践,其体现了人们超越身体局限的潜能,且帮助人“化身”成为各种想要扮演的社会角色,嵌入网络社会交往,进而拓展了社会性自我的探寻。

这样的具身化媒介实践,既使身体作为社会交往之基础的性质得以凸显,也彰显出具身化成为媒体实践得以展开的条件、过程和结果。也因此,借助围绕微信重度用户个案的调查与分析,我们可以在更普适的层面去理解,人们在日常生活中为什么热衷于运用各种数字媒介、网络社交平台展开社会交往实践,身体的自定义如何促进人们对自我展开想象、呈现与建构,“化身”如何为社会性自我与社会交往关系的拓展提供更多的可能性。尽管本文聚焦特定网络社交媒体使用群体及其身体实践,但可以在一定程度上反映人社交媒介实践的现象、价值与意义。

本文对微信重度用户自定义“化身”的考察表明,人们通过媒介技术展开的具身化交往实践,塑造出自我的多重“化身”;“化身”的展演,不仅呈现出个体的身体实践、话语与情感沟通,更构建了多层次、多面向的社会交往与认同空间。人们以此将自身打造成为一个个活生生的个体,感觉到“真实”的存在以及与他人的交往活力,从而体验到“虚拟与现实的双重人生”,实现从“多任务处理”向“多向度人生”的转向[1]雪梨·特克尔:《群体性孤独》,周逵、刘菁荆译,〔杭州〕浙江人民出版社2014年版,第166页。。人们对社会性自我的探寻,也是不同群体在网络社会交往中参与的共有实践,人们由此将身体与意识、实在与虚拟、家庭生活与工作行动交织在一起,将中介化的社交媒体打造成为一个社会化的实践空间,成为媒介实践中相互联系的社会力量。