南昌市城市化进程对极端降水的影响

2020-11-11万一帆刘卫林刘丽娜朱圣男黄一鹏

万一帆,刘卫林,刘丽娜,朱圣男,黄一鹏

(南昌工程学院江西省水文水资源与水环境重点实验室,江西 南昌 330099)

0 引 言

极端降水是造成洪涝灾害的重要原因之一,往往导致重大经济损失和人员伤亡[1]。造成极端降雨的原因有内、外因,而城市化是较为显著的外部原因之一,这引起了国内外学者的广泛关注[2]。在气候变暖及城市化加速发展的背景下,我国极端天气频发,呈现出增多、增强的趋势。多年来,国内外学者对各地极端降水事件进行了大量的研究[3- 8]。现有研究主要集中在城市化对大中城市的降雨时空分布影响研究,而对南昌市的研究较少。特别是,以往对南昌降水的影响研究主要集中在南昌年降雨量、降雨频率及降雨日数等降雨特征的影响,对极端降水的影响研究相对不足。因此,本文选取统计年鉴中的社会经济资料将南昌发展划分为城市化高速发展前后两个阶段,并选取南昌市1960年~2005年的降雨数据以安义站为对比分析站分析城市化对南昌市极端降雨的影响,计算城市化对极端降水的贡献率等。结合前者的研究成果可为南昌市的发展规划提供指导和预警作用。

1 数据及研究方法

1.1 数据

采用南昌、安义两站1960年~2005年的连续逐日降水观测资料以及城镇人口、产业结构等社会经济资料。其中,社会经济资料来源于《南昌市统计年鉴》。

南昌站位于东经115°52′48.2″,北纬28°41′38.4″,紧邻赣江中大道,属于城市化程度较高的地区。安义站位于东经115°32′27.1″,北纬28°50′25.9″,近邻安义县码头村北潦河,农田区域较多,基本属于农村地区。两站属同一个气象分区,地形相似,因此以南昌站、安义站分别作为城市、乡村代表雨量站来分析城市化对南昌市降雨特征的影响情况。

1.2 研究方法

本文首先基于《南昌市统计年鉴》的相关资料,从三大产业结构占比及南昌市人口结构占比来分析得出城市化加速发展的突变年。选取极端降水指标,通过增雨系数[5]对南昌城市化前后不同量级的降雨量进行对比;以城市化前后降雨量的比值来分析不同强度降雨日数的变化;同时使用小波变换[9]分析来探究降雨的周期性变化,从而得出城市化对降雨的影响;最后使用廖镜彪[8]等、王丽娟[10]提出的城市化对降雨贡献率的计算方法求出城市化对南昌市降雨的贡献。

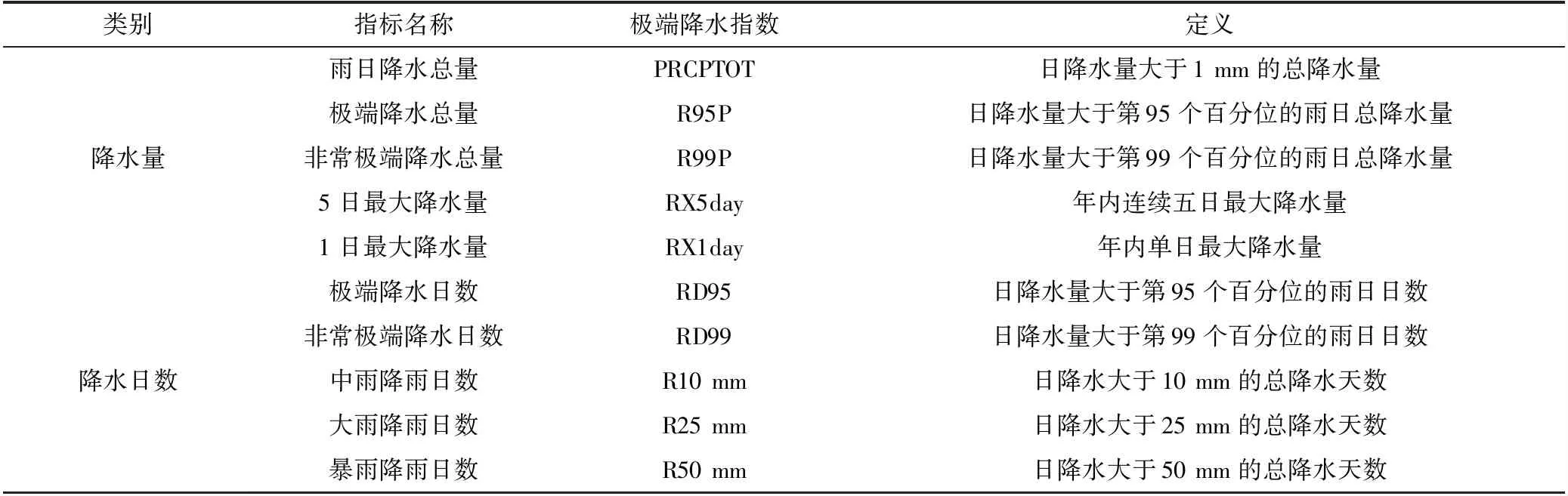

(1)极端降水指标。极端降水事件可以定义为降水序列中超过极端降水时间阈值的降水事件,其中极端降水阈值可以通过绝对阈值法(如在我国24 h降雨量在50 mm以上为暴雨)和相对阈值法(如降水序列中超过一定百分位的降水量)确定[11],本文采用世界气象组织推荐的极端气候指标中的10个极端降水指标(见表1),对南昌市的极端降水进行分析。

表1 降雨指标阈值

(2)增雨系数。以增雨系数K增=P市/P郊来表达城市化对降雨量的影响[12],将多年降雨数据以1995年为界划分为城市化前及城市化后两个阶段,计算雨日降雨量、极端降雨量等降雨指标的增雨系数,比较城市化对降雨量的影响。

(3)小波变换。小波函数是指具有周期震荡性、能够迅速衰减到零的一类函数,即ψ(t)∈L2(R)一般满足[7]

(1)

式中,ψ(t)为基小波函数,它可通过尺度的伸缩和时间轴上的平移变换构成一簇函数系。即

(2)

式中,ψa,b(t)为子小波;a为伸缩尺度因子,反映小波的周期长度;b为平移因子,反应时间上的平移。

若ψa,b(t)是由公式(4)给出的基小波函数,那么对于给定的能量有限信号f(t)∈L2(R),其连续小波变换为

(3)

(4)

(4)贡献率计算。本文采用廖镜彪、王丽娟等人对城市化贡献的计算方法进行贡献值及贡献率的计算[3]。选取南昌站、安义站降雨量相差较小的1960年作为基准年,并取当年两站降雨量的平均值为基准值,其他年份降雨相对于1960年的变化值为ΔP,区域背景对于1960年的降雨量变化值为ΔP1,城市化对南昌市降雨量影响值为ΔP2,因南昌市降雨是通过区域背景和城市化共同作用的,则ΔP2=ΔP-ΔP1[10]。历年ΔP通过南昌站1960年~2005年的年降雨量计算得到,区域背景变化ΔP1通过安义站的年降雨量计算得到。同时城市对降雨的贡献率可用1995年前后城市化对南昌降雨影响值的总和∑ΔP2/ΔP得到。

2 结果分析

2.1 南昌市城市化进程

选取南昌市三大产业结构的多年变化,同时结合人口数据对南昌市城市化进程进行分析。自1978年到2017年南昌市第一产业占比由21.8%到3.8%呈现逐年降低的趋势,降低幅度可达18个百分点;第二产业长期占据主导地位,比重从49.2%到52.2%呈小幅度增长,并在1990年出现骤降现象,同期第三产业出现骤增现象,直至2000年左右增长才趋于稳定;第三产业比重从38.4%到44%呈增长趋势,随后逐渐趋于稳定。由此说明,在城市化进程中南昌市三大产业结构发生了重大变化,以农业为主的第一产业的占比降低及第三产业的占比提升在一定程度上加速了城市化进程。

根据南昌统计年鉴已有人口数据,绘制人口占比结构图(图略)。自20世纪60年代起截至2009年南昌市总人口呈稳定上升趋势。其中,农业人口由126.18万人上升至263.21万人,平均每年增长2.85万人;非农人口由67.59万人上升至234.13万人,平均每年增长3.47万人;从增长速度来看,南昌市非农业人口年均增长约为农业人口的1.22倍;从人口占比来看,南昌市非农人口占比持续增长,由35%上升到47%。此外南昌市城镇人口由72.19万人上升至391.29万人,平均每年增长6.65万人;农村人口由121.58万人下降至106.04万人,平均每年减少0.32万人。由此可见在人口总体呈上升趋势的前提下,南昌存在大批量人口自农村向城市转移。自1962年起转移人数逐渐增加,且在1995年后出现骤增现象,当年城镇人口自221.92万人上升至264.6万人,年增长人数是多年平均增长人数的6.42倍,城镇人口占比从17%上升至28%,2000年以后增长逐渐趋于平缓。

从以上两个方面来看,自建国以来南昌市城市化发展快速、进程明显,尤其是1990年~2000年期间,城市化规模迅速扩大。因此本文以1995年为南昌市城市化发展的时间突变点,研究城市化进程前后南昌市降雨指标的变化,以此来分析城市化对南昌市降雨特征的影响作用,推求城市化对降雨的贡献。

2.2 极端降雨影响分析

2.2.1降雨量的影响分析

1995年城市化进程加快以后,南昌市城区雨日降雨量、极端降雨量、非常极端降雨量、1日最大降雨量及5日最大降雨量存在不同程度的增减。其中,雨日降雨量及非常极端降雨的增雨系数有所增加,增雨系数分别增加0.01和0.03,相应增量为15.7mm和4.7mm;极端降水量、1日最大降水量及5日最大降水量均没有增加,相反存在小幅度减小,增雨系数分别减小0.09、0.03和0.07,相应减少量为38.7、2.5mm和14.2mm。通过以上分析,说明城市化发展对南昌降雨量影响较小。

2.2.2降雨日数的影响分析

将南昌站、安义站1960年~2005年降雨量按照不同雨量级进行划分,对比城市化前后不同降雨强度天数的变化。统计分析表明,自1995年后南昌R10mm和R25mm平均降雨天数相对城市化其有所增加,比值增量分别为0.01和0.02;R50mm、极端降水和非常极端降水日数相对减少,比值减少量分别为0.17、0.12和0.11。通过以上分析可认为南昌市城市化进程对雨量较小的R10 mm和R25 mm降雨天数具有小幅正向影响,对雨量稍大的R50 mm、极端降水日数及非常极端降水日数有小的负向影响。而在降雨量变化分析中已得到城市化使得非常降雨量有所增加,但同时降雨天数又相反有所减小;因此,认为城市化降雨加大了非常降雨的单次降雨量。

2.2.3降雨周期分析

2.2.3.1 降雨量的周期分析

南昌市降雨量变化存在多个时间尺度的周期性变化。其中,雨日降水量以28年以上年代大尺度的周期变化最为明显,此外还存在2个相对较小尺度周期分别为18~22年尺度及4~6年尺度。在28年时间尺度上存在3个偏多期和3个偏少期,即1962年以前的偏多期、1962年~1970年的偏少期、1970年~1980年的偏多期、1980年~1990年的偏少期、1990年~2000年的偏多期以及2000年以后的偏少期,在此时段上的周期变化较为稳定,有全时域性;18~22年时间尺度上约以10年左右的周期交替震荡,存在3个偏多期和4个偏少期;4~6年时间尺度在1960年至1985年间具有较为明显的周期,1985年以后10年周期不明显,此后又开始增强。

极端降水量以29年以上年代大尺度的周期变化最为明显,此外还存在2个小尺度周期分别为18~21年和8~11年。在29年时间尺度上存在3个偏多期和3个偏少期。即:1963年以前的偏多期,1963年~1972年的偏少期、1972年~1982年的偏多期、1982年~1993年的偏少期、1993年~2002年的偏多期及2002年以后的偏少期,在此时段上的周期变化较为稳定;18~21年时间尺度上约以10年左右的周期交替出现,存在4个偏多期和4个偏少期;8~11年时间尺度上约以3年为周期出现6个偏多期和7个偏少期。

非常极端降水量以25年以上年代大尺度的周期变化最为明显,其次在14~16年和尺度3~5年尺度上也存在较为明显的变化。在25年时间尺度上存在2个偏多期和3个偏少期,即1960年~1970年的偏少期、1970年~1980年的偏多期、1980年~1990年的偏少期、1990年~2000年的偏多期及2000年以后的偏多期,在此时段上的周期变化较为稳定;14~16年时间尺度上约以6年为周期出现5个偏多期和5个偏少期;3~5年尺度上的周期变化在1980年以前较为明显,大约以2年为周期交替出现。

5日最大降水量以28年以上年代尺度的周期变化最为明显,此外在15~17年和7~9年时间尺度上存在较为明显的周期变化。在28年时间尺度上存在3个偏多期和3个偏少期,即1961年以前的偏多期、1961年~1970年的偏少期、1970年~1978年的偏多期、1978年~1988年的偏少期、1988年~1998年的偏多期及1998年以后的偏少期,在此时段上的周期变化较为稳定;15~17年时间尺度上约以8年为周期存在5个偏多期和5个偏少期;7~9年时间尺度在1960年~1980年具有较明显的周期,80年以后的10年周期不明显,此后又开始增强。

一日最大降水量在28年以上、13~16年尺度上具有明显的周期变化,在7~9年尺度上具有较为明显的周期变化。在28年时间尺度上存在3个偏多期和3个偏少期,即1962年以前的偏多期、1962年~1967年的偏少期、1967年~1977年的偏多期、1977年~1987年的偏少期、1987年~1997年的偏多期及1997年以后的偏少期;13~16年尺度上约以10年为周期存在5个偏多期和5个偏少期;7~9年尺度上约以4年为周期出现10个偏多期和9个偏少期,周期变化不明显。

通过对极端降水量指标的周期性分析可知,南昌市降雨周期受大尺度和小尺度的共同影响,且年代变化较为明显。各指标28年以上尺度的周期变化最为显著,且由28年尺度发现2005年处于降雨偏少期的末期,等值线均未闭合,说明2005年后短期会出现雨量减少的趋势。

2.2.3.2 降雨日数的周期分析

南昌市不同强度降水日数存在不同尺度的周期变化。其中,极端降水日数在25年以上尺度的周期变化最为明显,此外在15~18年和8~11年尺度上存在较为明显的周期变化。在25年时间尺度上存在3个偏多期和3个偏少期,即为1962年以前的偏多期、1962年~1972年的偏少期、1972年~1982年的偏多期、1982年~1992年的偏少期、1992年~2002年的偏多期及2002年以后的偏少期;在15~18年尺度上以10年左右的周期交替出现4个偏多期和4个偏少期;在8~11年时间尺度上以5年为周期呈现6个偏多期和7个偏少期。极端降水日数在以上3个尺度上均有较为明显的震荡周期且周期变化较为稳定。

非常极端降雨日数在28年以上尺度的周期变化最为明显,其次是19~24年及4~6年尺度上较为明显。在28年以上时间尺度上,非常极端降雨日数存在2个偏多期和2个偏少期,即1960年~1970年的偏少期、1970年~1980年的偏多期、1980年~1990年的偏少期1990年~2000年的偏多期及2000年以后的偏少期,在此时段上的周期变化较为稳定;在19~24年尺度上以8年左右为周期出现了3个偏多期和4个偏少期;在4~6年尺度上偏多偏少交替较为频繁,出现13个偏多期和12个偏少期。

中雨降雨日数在28年以上尺度的周期变化最为明显;此外在14~16年变化较为明显,其他尺度上周期变化明显程度较弱。在28年以上尺度上存在3个偏多、偏少期,即1962年以前的偏多期、1962年~1972年的偏少期、1972年~1982年的偏多期、1982年~1990年的偏少期、1990年~1998年的偏多期及1998年以后的偏少期,在此时间尺度上周期变化稳定;在14~16年尺度上以8年左右为周期出现5个偏多期和5个偏少期,周期变化较为稳定。

大雨降雨日数在28年以上尺度的周期变化最为明显,此外还存在22~24年、7~9年2个周期较为明显的时间尺度。在28年以上的尺度上存在3个偏多期和3个偏少期,即1962年以前的偏多期、1962年~1972年的偏少期、1972年~1982年的偏多期、1982年~1992年的偏少期、1992年~1998年的偏多期及1998年以后的偏少期,在这个时间尺度上周期变化稳定;在22~24年时间尺度上,以15年左右为周期存在3个偏多期和3个半偏少期,周期变化较为明显;在7~9年时间尺度上,偏多期和偏少期大约每3年交替出现,周期变化较年代大尺度要弱。

暴雨降雨日数在周期上存在3个变化同等明显的时间尺度分别为年代大尺度25年以上、17~22年及9~14年。在25年以上的时间尺度上,存在3个偏多期和3个偏少期;在17~22年尺度上存在4个偏多期和4个偏少期;在9~14年尺度上存在6个偏多期和7个偏少期。在3个时间尺度上的周期变化均比较稳定,存在明显的周期性。

2.3 城市化对降雨的贡献

城市化的发展在不同程度上会对降雨造成一定的影响(见图1)。从增雨和减雨的方面来看,自1960年来南昌市城市化对降雨有正向(增雨)或负向(减雨)的影响,其中1961年、1964年~1967年、1969年、1972年、1974年~1975年、1978年、1986年~1988年、1990年、1995年、1997年、2000年及2004年为负向影响,其他年份为正向影响。可见,1995年城市化高速发展前的影响不具明显的规律性,1995年后城市化对降雨多为正向影响。此外,从与区域背景影响的一致性来看,1995年前城市化的影响与区域背景影响基本没有规律性,时而同向,时而反向;而1995年后城市化的影响与区域背景的影响基本一致。从量上看,城市化的影响在多年降雨量中的占比较小。从城市化的贡献率来看,1995年以前城市化的贡献率为3.31%,城市化后的贡献率为3.39%,相对城市化前提高了0.08%。分析认为,自城市化进程加快以后,南昌降雨受城市化的影响逐步趋于明显,但影响雨量较小,整体还是以区域气候的影响为主导。

图1 南昌城市化对降雨的贡献

3 结 论

近年来南昌市发展迅速,城市化程度加大,这对降雨等气象因素产生了不同影响。本文首先选取南昌市统计年鉴的相关数据对其城市化进程进行了分析,确认城市化高速发展的突变点为1995年;其次以安义站为对比站,对南昌站1960年~2005年的降雨进行分析,研究城市化发展对降雨特征的影响并计算其对降雨的贡献,得到以下结论:

(1)随着城市化的加快,南昌市区的雨日降雨量、极端降雨量、非常极端降雨量、1日最大降雨量及5日最大降雨量受到不同程度的影响,其中雨日降雨量、非常极端降雨量有小幅度增加,增量为15.7 mm和4.7 mm,极端降水量、1日最大降水量及5日最大降水量分别减小38.7、2.5 mm和14.2 mm;降雨量总体受城市化影响较小。

(2)从降雨周期来看,南昌市降雨量在28年大尺度上存在明显的偏多偏少期,自1960年起以10年左右的时间交替出现,具有全时域性;在13~18年及4~6年周期上周期性相对较弱,多集中在20世纪90年代中期以前。

(3)1995年后南昌市城区小量级降雨R10 mm、R25 mm的降雨天数相对1995年以前有轻微增加,增加比值为0.01和0.02;而R50 mm、极端降雨日数、非常极端降雨日数有所降低,降低比值为0.17、0.12及0.11。

(4)自1960年起至2005年,南昌市城市化发展对降雨量的增减影响有正有负,1995年前的影响不具有明显的规律性,其后多为正向影响;1995年前城市化的影响与区域背景的影响方向一致性不具有规律性,而后则与区域背景的影响基本一致;而城市化对降雨的贡献率自3.31%到3.39%,提高了0.08%;南昌市降雨受城市化影响趋势逐渐明显,但整体还是以气候影响为主导。