姚安县彝族女性服饰文化的象征人类学考察

2020-11-11胡周艳李若青

胡周艳,李若青

(云南民族大学 马克思主义学院,云南 昆明 650500)

一、姚安县彝族的分布

姚安县隶属于楚雄彝族自治州,北接大姚县、邻南华县、东与牟定县,县域内居住着汉族、彝族等23个少数民族,据姚安县人民政府网数据显示,姚安县共有20.54万人口,全县彝族人口占全县少数民族人口的95.4%,主要聚居于县境的东部和西部山区,部分聚居于南部山区。县城东部的彝族群众主要聚居于适中乡和前场镇,彝族人口均占各乡镇总人口的87%以上,西部山区集中分布于左门乡、大河口乡、官屯镇三个乡镇,三个乡镇共有彝族人口15 716人。以上乡镇皆为典型彝族聚居乡镇,具有丰富的彝族优秀传统文化。

二、姚安县彝族妇女服饰文化的共性与地域差异

(一)姚安县彝族妇女服饰文化的共性特征

每一民族服饰从最初的遮羞蔽体到富有艺术审美再到流传变迁都与人类的意识形态有关,民族服饰即民族文化历史发展的集合,将民族服饰视为一种文化符号,并形成系统的符号整体,象征一个民族独有的文化内涵。[1]姚安彝族女性服饰文化作为楚雄彝族文化的重要组成部分,具有鲜明的主体性、群体性和开放性,具有独特的象征寓意。姚安彝族女性服饰有以下共同点:一是服饰上的刺绣纹案多见于竹木花草;二是根据年龄角色佩戴相应的头饰,一般分为孩童时期、中青年时期、老年时期,在中青年阶段都喜在头饰上附着各类装饰品,而在老年阶段则都改为缠黑布包头;三是上衣都为右襟短衣,衣服领口上绣有花纹,手袖镶有花边,右襟衣外皆着领褂和围腰;四是下装一般着长裤,分为节庆型和日常型,节庆时所着裤子在裤脚边镶有花边,日常生活中则可随意搭配;五是配饰主要为银饰,如银手镯、银耳环、银泡、银穗、银链。

(二)姚安县彝族妇女服饰文化的地域差异

姚安彝族主要聚居于县城的东部和西部,根据区域划分将姚安彝族女性服饰分为马游坪式和前场式,各地服装在样式、配色和镶饰花纹上存在区域性差异,具体如下:

1.马游坪式彝族女性服饰多突出银饰、小花朵

一是马游坪彝族服饰多以粉红、翠绿、白色为主,色泽明亮,老年妇女的服饰颜色以黑、蓝为主,显得庄重。二是马游坪老妇人与年轻女性头饰大相径庭,马游坪老妇人的头饰为包头(见图1,文中图片均为胡周艳摄),即将黑布缠绕为三角形裹在头上,无其他饰品作为装饰,无论春夏秋冬皆如此,而女青年尤注重包头装饰(见图2),年轻女性头饰为银泡镶嵌三角形的包头帽,帽子先用海绵制成,并用绒面布料覆盖,多在包头帽沿四周饰以银泡、银穗、银须、银佛俑、玉饰、彩色毛线球、彩串料珠等饰物。三是女性服饰上衣多是立领右襟,前襟齐腹,衣襟后下摆略长于前衣襟,在上衣外则套花坎肩,花坎肩皆由带有花纹的修片缝制而成,腰系精致绣花围腰,马游坪最显著的特点是衣服和围腰上的花纹尺寸较小而又不失美感,女着毛边花布鞋。马游坪女性服饰的下装并不穿裙子,而是选择穿裤装,在民俗节日里搭配白色裤子,在日常生活中可以随意搭配裤装。

图 1 马游坪老妇服饰

图 2 马游坪女青年服饰

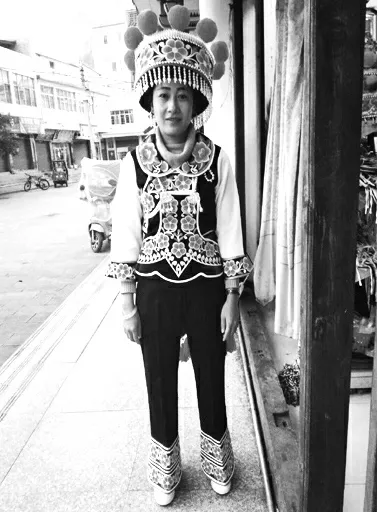

2.前场式彝族女性服饰突出花盘帽、大花朵

一是前场彝族服饰多以黑色、粉红色布料作为底色;二是前场彝族老妇人一般喜将六七尺的黑布缠在头上作为主要头饰(又称为包头),一般裹为圆形(见图3);年轻女性的头饰则为大盘帽,未婚女子更为重视头饰,多在大盘帽上方镶嵌粉色毛线绒球,大盘帽四周饰有山茶花刺绣,大盘帽的下方边缘处镶有白色珠子串的流苏装饰(见图4);三是女性上衣多是圆领右襟,衣襟齐腹,衣襟上绣上马樱花、山茶花,腰间系一块绣花精致的围腰,两根围腰带垂至腿部,围腰带一般以白色的布料为底,绣上花草鸟兽,特别鲜艳漂亮,下装着裤装,在裤脚边用山茶花作为装饰,整套服饰均为手工制作,所绣花纹取材于身边常见的花、虫、树、鸟,女着绣花毛边鞋,老人喜穿羊皮坎肩。

图 3 前场老妇服饰

图 4 前场女青年服饰

三、姚安彝族女性服饰的象征意义

象征人类学代表人物特纳所论述的“象征所代表的东西和其意义之间存在着某种相似性……象征的含义并不是绝对固定的。新的含义可以在集体的旨意下加在旧的象征体上……这种源于个人构想的象征含义便很有可能成为该象征被公认的标准或解释”[2]。不同类型服饰作为姚安彝族历史文化的物化形态,无论风格、颜色还是服饰上的纹案都不同程度体现姚安彝族服饰文化的历史性、地域性和民族性,在当地彝族社会文化生活中体现出更加重要的象征意义。

(一)姚安彝族女性服饰作为自然崇拜的象征

在悠久的历史进程中,传统的少数民族形成了独特的信仰体系,其中对大自然的崇拜是主要形式,是少数民族精神文化的关键构成[3],姚安彝族信奉“万物有灵”,认为世界上的一切包括有生命的人、动物、植物和无生命的土地、风、湖、雨、雷、电等万物皆有灵魂,并对其产生神秘的敬畏和崇拜,在姚安彝族女性服饰上也有相应的体现和象征。

一是马游坪彝族女性围腰上的瓜花、竹花、五朵花等花纹体现出姚安彝族崇尚自然,追求人与自然的和谐。据马游坪李女士(彝族,50岁)介绍:“我们马游坪领褂上的花色分别为瓜花、竹花、五朵花,五朵花就是带有五个花瓣的花朵中间空白部分为花芯,中间是黄颜色花蕊四周呈顺时针方向旋转的花朵称为竹花,带有四个类似三角形拼为花瓣的纹案叫瓜花,中间用类似蕨类植物相连接,围腰上的纹案为山茶花、马缨花。”上述所说的花纹在实际生活中皆有对应的实物,存在于马游坪彝族所生活的村庄、田野和山地,大自然中的景物纹样体现出彝族对自然的热爱,表明彝族追求人与自然和谐相处。

二是姚安彝族妇女着羊皮褂体现彝族群众对羊的崇拜。据说过去彝族姑娘要出嫁了,娘家就要为自家的女儿准备一件羊皮褂,认为羊皮褂能够庇佑女儿,并以此表达家人的美好祝愿,姚安县马游彝族服饰县级传承人罗女士(彝族,45岁)介绍:“我当年结婚的时候就是穿着羊皮褂”;此外,老年人喜在长衣外套穿羊皮坎肩(又称为马褂),以保暖防雨,中青年男女上山挑背柴禾时也穿羊皮马褂,以防寒护肩,据姚安县州级传承人李女士(彝族,54岁)介绍:“老人喜穿羊皮坎肩,要一张羊皮或两张羊皮经过浸泡裁剪才能缝制而成,平常把带有羊毛的一面穿在里面,但天阴时,要把羊皮坎肩翻过来,带有羊毛一面穿在外可避雨驱邪。通过万物有灵观念产生的羊崇拜行为、“生成维护”的驱邪及带来美好祝愿,构筑出姚安彝族社会生活的宗教氛围,形成了特殊的审美意识并直接作用了到姚安彝族日常生活中的服饰穿戴[4]。

(二)姚安彝族女性头饰是年龄角色的象征

头饰是姚安彝族服饰的重要组成部分,头饰作为重要的符号标志对民族成员年龄角色的界定具有重要的作用。一是姚安女性头饰自孩童时期至青年时期再至老年时期不同阶段皆有各自的头饰标识区别,前场女孩童时期戴虎头帽,到成年便要换上该地区本民族的标志性服饰,并佩戴符合年龄身份的头饰,马游坪女青年将银泡镶嵌在三角形的包头帽,在包头帽沿四周饰以银须、银佛俑、玉饰、彩色毛线球、彩串料珠等饰物,前场年轻的女性头饰则为大盘帽,并将彩色毛线球作为饰物,等女性步入中年后,便将头饰换为黑布包头,马游坪已婚育妇女缠黑布作为主要头饰,发髻一般挽成宝塔形,无其他饰品作为装饰,姚安彝族女性的头饰在不同的年龄阶段需佩戴相应年龄阶段的头饰。代女士(彝族,57岁)向笔者介绍:“马游坪女性的包头带中缝有7个银泡子,传说这7个银泡子代表七仙女,没有结婚的姑娘七仙银泡不准包正,已婚女子就可以包正”。据此可通过女性头饰上的七仙银泡正歪区分女性是否婚嫁,由此看来姚安彝族女性的头饰在不同年龄阶段仍有严格的规范。

(三)彝族服饰中女性围腰的语言文字象征

在过去没有文字记载的时代,民族服饰发挥了重要的语言文字功能,将民族的历史迁徙、民间故事等历史史实记录在民族服饰上。作为少数民族文化的象征载体,姚安彝族女性服饰具有丰富的文化内涵,在没有语言文字记录的情况下,马游坪彝族女性服饰、太平彝族女性服饰、左门彝族女性服饰便成为姚安县历史发展的史书,服饰的不同纹案和款式及其象征寓意都记录着彝族曾经的史实[5]。李女士(彝族,66岁)向笔者介绍:“有一个故事是关于围腰的由来,古时候我们左门的女人勤劳能干又会持家,在当时男人不如女人,有一天女人责骂家里的男人没把地里的庄稼种好,这恰好被路过的马皇帝看见了,马皇帝可怜这位男人,就从马鞍上扯了一块布丢下,恰好丢到了女人的腰部,之后女人就将这个围腰系在腰上,直到今天。”这则民间故事之所以能流传至今得益于姚安彝族女性服饰文化的传承,服饰文化的传承源于对姚安彝族女性服饰物质形态的传承,这种物质形态便是围腰,充当了具有语言文字功能的物质载体。

从以上论述可以看出姚安彝族女性服饰是楚雄彝族服饰文化的重要组成部分,服饰作为文化的象征符号,通过特定的纹案、款式充分展现了姚安彝族独特的世界观、文化观和价值观,是其上层建筑的集中体现,揭示了在服饰中蕴含的价值取向。