不同秸秆还田方式对土壤线虫群落特征的影响

2020-11-11饶继翔陈昊吴兴国胡森琦孙庆业

饶继翔,陈昊,吴兴国,胡森琦,孙庆业*

(1.安徽大学资源与环境学院,合肥230601;2.宿州市农业科学院,安徽 宿州234099)

秸秆还田是现代农业生产过程中的一项重要技术,其不仅可以显著增加土壤通气孔隙、降低土壤容重、提高土壤活性有机质含量、增加土壤养分[1-2],而且能够减少秸秆焚烧造成的一系列环境问题。秸秆还田对于促进作物生长、改善和提高土壤质量具有重要作用[3]。

秸秆还田在改善土壤质量的同时,也对土壤动物群落产生一定的影响[4],土壤动物作为农田生态系统的重要环节,广泛参与了农田生态系统的生态调节过程[5],对土壤中营养物质的转化、储存和释放以及对土壤微生物的调节和土壤理化性质的改变均发挥着积极作用[6-7]。土壤线虫是土壤微生态环境中最丰富且敏感的生物类群之一[8],其营养类群结构的变化与土壤生态系统过程紧密联系,同时其也能反映出干扰因素的变化情况[9],因此线虫作为土壤健康指示生物受到广泛重视。秸秆还田可在一定程度上改变土壤线虫的丰度和多样性,但受地域、生态环境、土壤类型、农事操作等诸多因素影响,土壤线虫群落对秸秆还田的响应不尽相同。牟文雅等[10]发现,潮砂土中玉米秸秆还田能明显增加线虫种类,提高线虫多样性。Zhong等[11]在海南岛通过长期免耕和秸秆还田研究发现,土壤线虫的总丰度增加,但植食性线虫丰度降低。孔云等[12]发现,潮土地区玉米秸秆不同还田量对土壤线虫数量和种类多样性有增加作用,但对线虫的群落结构无显著影响。张庆宇等[13]研究发现,不同秸秆还田量显著影响水田改旱田地块土壤动物个体数量,但对土壤动物的类群数及土壤生物的多样性影响较小。有研究发现,不同秸秆还田量对线虫种类、不同营养类群数量有一定影响,线虫种类随秸秆还田量的增加而降低[14]。

本实验在自然条件下对淮河流域地区进行不同方式的秸秆还田,以研究不同的秸秆还田量对土壤线虫群落结构的影响,探索秸秆还田量对于土壤结构和土壤生态系统的影响,为淮河流域地区科学合理利用秸秆、提高秸秆的利用率提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于安徽省宿州市埇桥区宿州市农业科学院的试验田,该区域属暖温带半湿润季风气候,四季分明,光照充分,雨量适中,雨量多集中于夏秋季,年平均气温15.7 ℃,多年平均降雨量840 mm左右,无霜期约210 d。土质为砂姜黑土,试验田主要耕作方式为小麦-玉米轮作。

在所属试验田开展秸秆还田试验,试验共设置7个处理(表1),每个处理分为4 个试验小区,即4 个重复。小区长15 m、宽8 m,四周用0.5 m 宽保护行相隔,按照随机区组排列。各小区内小麦播种行距0.2 m,播种量为195 kg·hm-2;玉米播种行距0.6 m,播种量为45 kg·hm-2。施尿素585 kg·hm-2、过磷酸钙750 kg·hm-2、氯化钾150 kg·hm-2,除G组外其余各组施肥量相同。秸秆还田采用机械旋耕还田方式,小麦秸秆和玉米秸秆机械粉碎后全部或50%还田,至本研究采样时试验已开展2年。

表1 不同秸秆还田方式的处理Table 1 Treatment of different straw returning methods

1.2 研究方法

1.2.1 样品采集与预处理

2019年3月采集各试验小区内0~20 cm(表层)土壤,用五点采样法采集土壤样品。所采集的土壤样品带回实验室分成两部分,一部分用于土壤线虫研究,另一部分于室内自然风干、研磨后过20 目和100 目筛网,用于土壤理化性质分析。

1.2.2 土壤理化性质的测定土壤中总氮、总磷、总钾、有机质、速效氮、速效磷、速效钾的测定按照《土壤农化分析》进行[15]。

1.2.3 土壤线虫的分离与鉴定

土壤线虫采用改进的浅盘法分离[16-17],分离后的线虫参照《中国土壤动物检索图鉴》[18]进行鉴定。根据线虫的取食习性和食道特征将其分成4 个营养类群[19]:食细菌线虫(Bacterivores,bf)、食真菌线虫(Fungivores,ff)、植物寄生线虫(Plant-parasites,pp)和杂食-捕食线虫(Omnivores-predators,op),并对线虫划分不同的c-p值[20]。

1.2.4 土壤线虫生态指数计算

相对丰度为每100 g干土中各营养类群线虫占线虫总数的比例。各类群数量优势度的划分参照文献[21]的方法进行:个体数量占总捕获量10% 以上者为优势类群,1%~10% 为常见类群,1% 以下为稀有类群。不同生态指数的计算公式如下[22]:

(1)Shannon 多样性指数:H=-ΣPilnPi

(2)Pielou 均匀度指数:J=H/lnS

(3)Simpson 优势度指数:D=ΣPi2

式中:Pi为第i个分类单元中个体占线虫总个体数的比例;S为鉴定分类单元的数目。

(4)丰富度指数:SR=(S-1)/lnN

(5)线虫通道指数(Nematode channel ratio,NCR):NCR=NB/(NB+NF)

(6)瓦斯乐斯卡指数(Wasilewska index,WI):WI=(NB+NF)/NPP

式中:S为鉴定分类单元的数目;N为分类单元中线虫数量;NB为食细菌类线虫的数量;NF为食真菌类线虫的数量;NPP为植物寄生类线虫的数量。

(7)自由生活线虫成熟度指数(Maturity index,MI)和植物寄生类线虫成熟度指数(Plant parasite index,PPI):MI(PPI)=Σ(vi×fi)

式中:vi为根据自由生活线虫(植物寄生线虫)在生态演替中的不同生活策略分别赋予的c-p值;fi为第i种线虫的个体数占群落总个体数的比例[23-24]。

1.3 数据统计分析

用SPSS 23.0 软件对数据进行单因素方差分析(One-way ANOVA),并用Duncan 法进行差异显著性检验,差异显著水平为0.05;用Origin 8.5绘图。

2 结果与分析

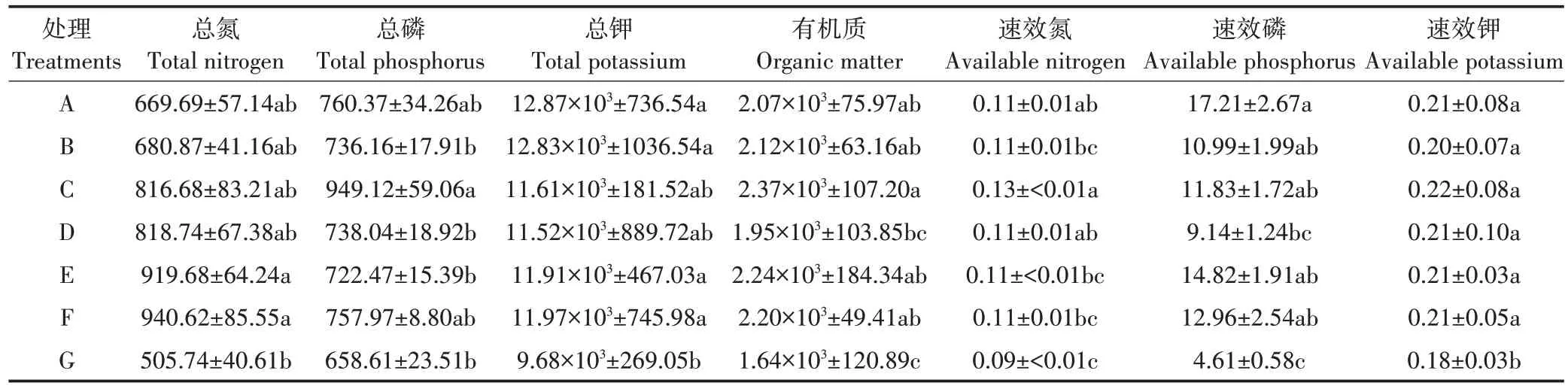

2.1 秸秆还田方式对土壤理化性质的影响

从表2 可以看出,E 组和F 组的总氮含量较D 组提升12% 以上;C 组的总磷含量较D 组提升25% 以上;秸秆还田的处理组中有机质含量均高于D 组,其中C组较D组提升21%。C组在各项营养成分指标上均处于最高或者较高位置,且在总磷和有机质指标上显著高于D 组,E 组和F 组的总氮和有机质含量要高于D组。因此,本实验中秸秆还田相较于秸秆不还田可以提升土壤肥力,对改善土壤质量有一定作用。

2.2 秸秆还田方式对土壤线虫物种多样性的影响

2.2.1 土壤线虫群落组成

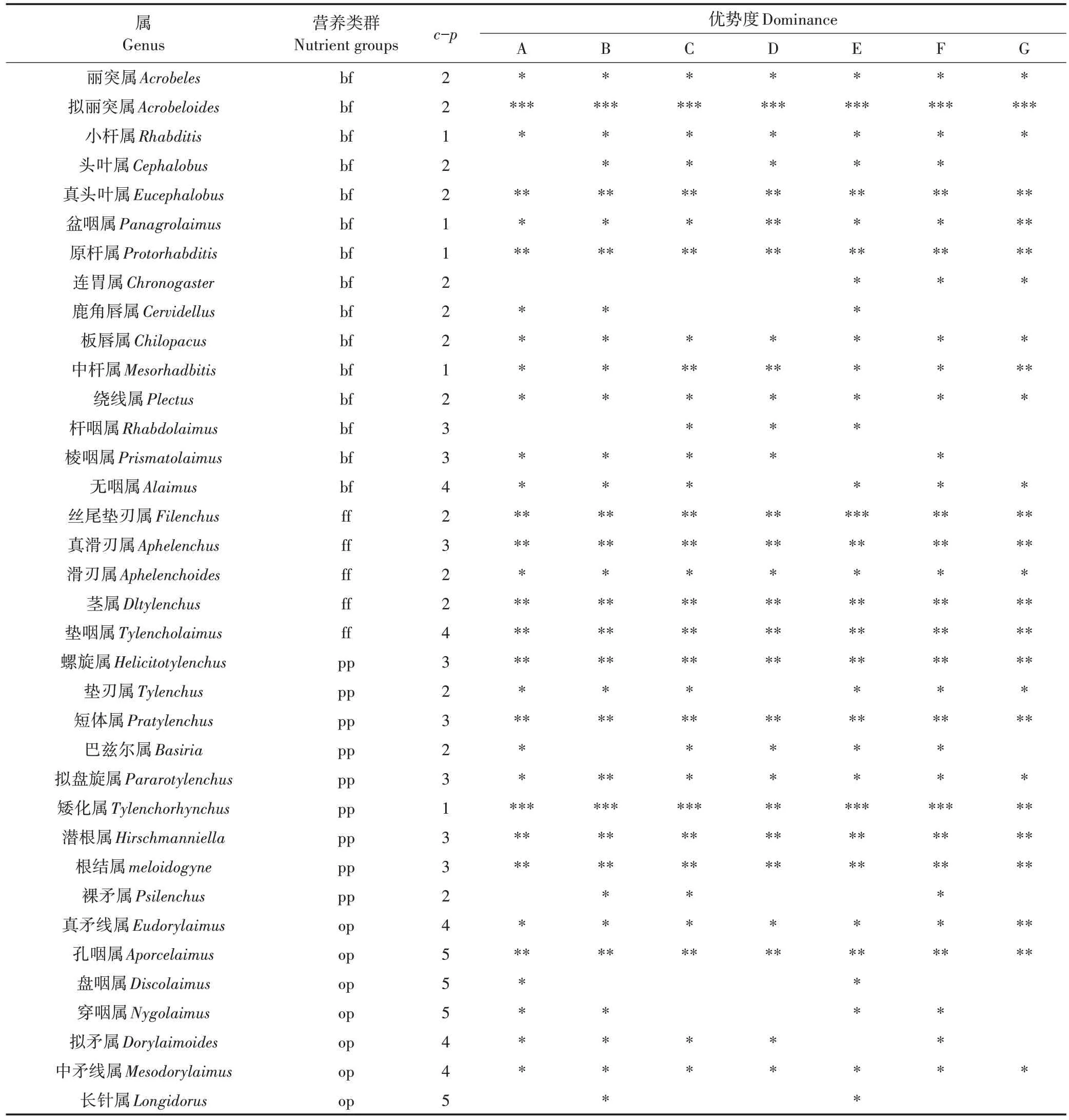

通过对不同还田方式的农田土壤中的线虫进行分离鉴定,共鉴定出线虫36属;其中食细菌类线虫15属,食真菌类线虫5 属,植物寄生类线虫9 属,杂食-捕食类线虫7 属(表3);优势属线虫共有2 种,分别为食细菌类线虫拟丽突属(Acrobeles)和植物寄生类线虫矮化属(Tylenchorhynchus)。常见属种类较多,在食细菌类线虫中为真头叶属(Eucephalobus)和原杆属(Protorhabditis),食真菌类线虫多为常见属,植物寄生类线虫中螺旋属(Helicitotylenchus)、短体属(Pratylenchus)、潜 根 属(Hirschmanniella)、根 结 属(Meloidogyne)总体上为常见属,捕食-杂食类线虫中仅孔咽属(Eudorylaimus)为常见属。在所有处理中,A、B、C、D、E、F、G 组分别鉴定出31、32、31、28、33、32、26 属,与G 处理组相比,秸秆还田可以增加线虫的数量和种类,特别是食细菌类线虫和捕食-杂食类线虫的种类。所以,秸秆还田可以增加线虫的数量,且秸秆还田的各组之间差距不明显。

2.2.2 土壤线虫数量

由图1 可知,秸秆还田的土壤中线虫数量要显著高于秸秆不还田的土壤,玉米秸秆还田的B 组和F 组线虫数量要高于小麦秸秆还田的A 组和E 组,C 组的线虫数量最高。说明秸秆还田处理可以显著提高土壤线虫的数量,且随秸秆还田量的增加有上升趋势。

2.2.3 土壤线虫生态指数

由表4 可知,随着秸秆还田量的增加,线虫的多样性指数(H)、均匀度指数(J)和自由生活成熟度指数(MI)均呈增加趋势,G组与其他处理组之间有显著差异,秸秆全部还田和秸秆50% 还田处理之间差异不显著,但总体随秸秆还田量的增加而增加。秸秆还田处理的优势度指数(D)要显著低于秸秆不还田处理。各处理的丰富度指数(SR)随秸秆还田量的增加有先增加后减少的趋势,其中以秸秆50%还田的E组最高。本实验中各组的线虫通道指数(NCR)均大于0.5,而且各处理中D 组和G 组的NCR 指数显著高于其他组。秸秆还田处理的自由生活线虫成熟度指数(MI)高于秸秆不还田处理的G组,且秸秆全部还田处理的MI值总体低于秸秆50%还田处理。

表2 不同秸秆还田方式土壤理化性质(mg·kg-1)Table 2 Physical and chemical properties of soil with different straw returning methods(mg·kg-1)

表3 不同秸秆还田方式土壤线虫群落组成Table 3 Community composition of soil nematodes in different ways of straw returning

图1 不同秸秆还田方式土壤线虫数量Figure 1 Number of soil nematodes in different ways of straw returning

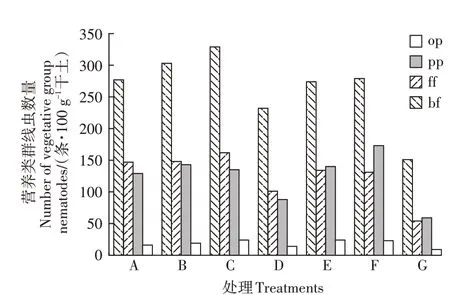

2.3 秸秆还田方式对土壤线虫营养类群及生活策略的影响

图2 说明,秸秆还田处理的土壤中各营养类群的线虫数量均高于秸秆不还田处理,食细菌类线虫和食真菌类线虫的数量随着秸秆还田量的增多呈上升趋势,植食类线虫数量和捕食-杂食类线虫数量随秸秆还田量的增加有先增加后减少的趋势。

图2 不同秸秆还田方式土壤线虫各营养类群数量Figure 2 Number of soil nematodes in different straw returning ways

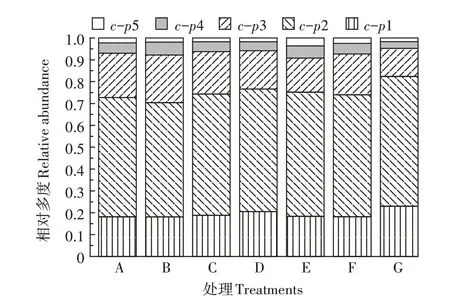

由图3 可知,c-p1、c-p2、c-p3 类线虫的相对多度之和在每个处理组中均大于90%,其中以c-p2类线虫多度比例最大,占比大于50%。秸秆50% 还田的E组和F组的c-p2类线虫相对多度占比大于秸秆全部还田的处理组。B组和F组的c-p3类线虫的相对多度占比大于其他秸秆还田处理组。

2.4 土壤线虫群落结构与土壤理化性质的相关性

相关性分析表明(表5),在本实验中线虫的数量变化与总氮、有机质、速效磷和速效钾含量呈显著正相关;捕食-杂食类线虫数量与有机质和速效钾含量呈显著正相关;线虫多样性指数(H)与速效钾含量呈显著正相关;瓦斯乐斯卡指数(WI)与有机质含量呈显著正相关。

3 讨论

图3 不同秸秆还田方式土壤线虫生活史类群相对多度Figure 3 Relative abundance of life history groups of soil nematodes in different straw returning ways

表4 不同秸秆还田方式土壤线虫生态指数Table 4 ecological index of soil nematode in different straw returning ways

表5 土壤线虫数量、生态指数及优势属线虫数量与土壤性状的相关系数Table 5 Correction coefficients between numbers of nematodes,ecological indices,numbers of dominant genera and soil properties

华萃等[25]的研究表明秸秆还田量对有机质的影响不显著,而对总氮的影响显著。但是本实验研究发现不同的秸秆还田量之间总氮和有机质含量的差异显著,而总钾含量差异不显著。这与田平等[26]发现的旋耕秸秆还田可提高耕层土壤有机碳、总氮、总磷含量的结果相似。可能是采样时间的不同,白和平等[27]发现秸秆中有机质和矿质元素的释放随着作物生长呈现先上升后下降的变化趋势,前期秸秆中营养成分释放较多,所以各组之间变化较大。

在不同秸秆还田方式下的土壤中共鉴定出土壤线虫36 属,秸秆还田增加了土壤线虫的数量和种类,与Yin等[28]发现的秸秆施用可以促进线虫的繁殖结果相似。本实验中食细菌类线虫和捕食-杂食类线虫的种类增加,而且随着秸秆还田量的增加捕食-杂食类线虫数量有先增加后减少的趋势,可能是由于随着秸秆还田量的增加对土壤及其生态系统的干扰程度增加,从而导致线虫数量呈现先增加后减少的趋势,这与Gu 等[29]的研究结果相似。武际等[30]和徐建程等[31]均发现秸秆的腐解会呈现前期快、后期慢的变化规律,秸秆还田前期会为土壤微生物提供大量底物,从而使得土壤中细菌和真菌数量大幅增加。食细菌类线虫数量和食真菌类线虫数量随秸秆还田量的增加呈现逐渐增加的趋势,可能是秸秆的腐解会产生大量的真菌和细菌,从而导致食真菌类线虫和食细菌类线虫的数量呈上升趋势,这与Hu 等[32]发现秸秆还田可以增加真菌类线虫数量的结果相似。秸秆还田后c-p4、c-p5 类线虫的相对多度相较G 组有所增加,而D 组稀有类线虫的多度仅与秸秆50% 还田的处理组差异较大。可能是由于秸秆全部还田对于土壤的扰动较大,导致稀有种类线虫的数量发生变化,但是这种干扰对优势种类线虫的影响并不明显。

本实验中多样性指数(H)秸秆不还田处理的G组与秸秆还田的处理组之间有显著差异,但秸秆还田的各组之间无显著差异;各组间的丰富度指数(SR)差异较大,秸秆还田与秸秆不还田之间有显著差异,秸秆还田的处理中E 组的SR值最高并与其他组之间差异显著。本实验中各组的线虫通道指数(NCR)均大于0.5,说明本实验土壤中的有机物质分解是以细菌分解占主要方式。实验中秸秆不还田处理的NCR值高于秸秆还田处理组,说明秸秆还田有助于增加线虫的数量和种类。秸秆还田处理的瓦斯乐斯卡指数(WI)与秸秆不还田的G处理组有显著差异,且随着秸秆还田量的升高呈先上升后下降的趋势,各还田处理组中秸秆50% 还田的E 组WI值最高,说明秸秆50%还田土壤健康程度最高。自由生活线虫成熟度指数(MI)和植物寄生类线虫成熟度指数(PPI)适合用来指示短期的强干扰[33],其中MI值越高表明干扰程度越小,反之干扰程度就越大。本研究中E 组MI值最高,说明在本实验中E组受到的干扰程度最低。

线虫的各种营养成分与线虫的生态学指数之间相关性并不显著,但是与线虫数量之间的相关性比较显著。土壤总氮、有机质、速效磷和速效钾与线虫的总数呈显著正相关,说明土壤中线虫数量的变化是多种营养成分综合作用而并非单一营养成分作用的结果。这与华萃等[25]所认为的线虫群落密度主要受有效磷的影响有所不同,可能的原因是土壤性质的差异。有机质和速效钾含量与食细菌类线虫和捕食-杂食类线虫数量呈显著正相关。秸秆还田后秸秆中养分释放速率钾最高,释放量碳最高[34],可能是秸秆还田后土壤有机质和速效钾含量的大量增加使得线虫的食物来源更加丰富,进而导致线虫数量增加。

秸秆还田通过改变土壤线虫的数量和种类,从而改变土壤生态系统的结构,使得土壤生态系统更加稳定和健康。结合以上数据认为该地秸秆还田以秸秆50%还田更为合理,对土壤的养分积累和土壤生态系统的健康更有利。

4 结论

(1)不同的秸秆还田方式均可以增加土壤线虫的种类和数量,食细菌和真菌类线虫的数量会随着秸秆还田量的增加而增加,但线虫种类随秸秆还田量的增加呈现先上升后下降的趋势,其中秸秆50% 还田线虫种类最多。

(2)秸秆还田丰富了土壤线虫的群落结构,提高了土壤生态系统的稳定性。

(3)秸秆50% 还田处理后的土壤抗干扰能力和健康程度最高。