管理研究中的女性形象

——基于管理学国际期刊的文献分析

2020-11-10吴欣桐朱子钦

吴欣桐, 陈 劲, 朱子钦

(1.清华大学 经济管理学院,北京 100084;2.清华大学 技术创新研究中心,北京 100084)

一、引 言

性别议题是管理学中的前沿研究领域(Joshi等,2015),性别及其蕴含的社会嵌入内涵不仅是重要的管理研究范畴,也是管理活动开展的重要场域,因而在管理研究中具有独特价值和特殊意义。2008年高盛在全球发起“巾帼圆梦”计划,帮助崭露头角的女性创业者增加商业和管理教育机会、拓展资本获取渠道;2013年,Facebook首席运营官Sheryl Sandberg出版《向前一步》(Lean in)探讨女性所面临的职业困境及突破瓶颈的方式(Sandberg,2015);2014年联合国发起“HeForShe”运动,号召世界范围内自愿参与并付诸行动的男性们为性别不平等的社会现象做出改变;2015年,Academy of Management Journal(AMJ)设立理论专刊讨论性别研究在管理研究中的进展(2015年第58卷第5期)①参见https: //journals.aom.org/toc/amj/58/5。。近十年间,在政策、事件、社会运动等方式的助推之下,管理研究中对性别议题的讨论逐渐浮现并揭开了其藏于历史嵌入性、社会嵌入性之下的内核,形成性别在管理研究中的独特属性和角色。总体上,管理研究中的性别议题旨在探讨工作场所中的女性由生理和社会性别差异而导致的特定生理变化、生理阶段、心理感知、行为规范、社会角色、领导风格、性别刻板印象等对个体离职决策、工作满意度、团队建设与合作、工作效率、企业绩效等的影响。

性别研究是20世纪50年代之后出现在西方社会科学研究中的重要领域,涉及社会生活、经济活动、政治诉求、文化艺术等跨学科话语体系,试图通过身体表征、心理需求、社会经历等来审视“性别”所蕴含的政治、历史、文化等多重社会因素之间的角力。关于“性别”的社会建构,形成了性别化社会期望、行为规范、角色承担、责任分配等(Powell和Butterfield,2003),反映了政治、历史、文化等多重社会因素对不同性别的交织影响,会直接影响到社会劳动分工、个体职业选择、性别行为规范、管理风格、社会关系等。管理研究中的性别议题于20世纪70年代以后逐渐兴起(Acker,2006),是组织管理领域尤其是人力资源管理中的重要研究议题,关注男女性之间的差异对个体行为风格、工作满意度、团队建设与合作、工作效率、企业绩效等的影响,以充分挖掘女性的人力资源潜力,形成多样化和差异化的管理方式与策略,构建和谐包容的工作环境,探索并实现最佳实践和卓越绩效。

管理研究中的女性形象具有高度嵌入性特点,在不同的研究场域之中,女性呈现出相去甚远的角色和形象,这使得在理论研究及实践应用研究中所需考虑的最基本问题就是管理学研究中的女性呈现出何种形象特点,进一步地,这些形象特点能够用何种理论进行解释,又以何种方式进行测度。本研究将管理学国际期刊中的性别议题相关文献作为文献池,整合系统性评述、科学计量学、内容分析等研究方法来探索如下问题:(1)在管理研究中,“女性形象”呈现出何种特点,女性形象特点背后蕴含了哪些管理现象和问题,又使用了哪些理论来进行解释;(2)在对理论解释所展示的因果链条进行假设检验的相关实证研究中,性别维度又是以何种方式被测度和分析的;(3)就管理研究而言得到了哪些结论和实践启示。本研究是对管理学领域关于性别的研究进行宏观理论综述的探索性尝试,以“女性形象”为引子,串联起理论交叉属性较强的管理现象,并以现象为支撑点,分析其内涵、所涉及的相关理论及对管理问题的解释视角和解决方式,搭建管理研究中多样化性别研究之间的包容性对话,建立管理理论和管理问题之间的桥梁。与此同时,管理学领域的“性别研究”反映了社会问题本身的多元性和复杂性,是对与性别相关的管理和社会问题的重视,有利于实现负责任的管理研究(徐淑英等,2018)。

二、研究设计

(一)数据来源

文献样本来源于2018年英国商学院协会(ABS)出版的高质量学术期刊指南中四星及以上的管理类国际期刊的六大子类(包括普通管理类、创业类、人力资源管理类、创新与技术变革类、营销类和组织研究类),共计32份期刊,涵盖了各类宏观和微观层面的管理现象。期刊来源的限定,一方面能够将文献共被引网络限定在管理研究之中,尽可能不让文献池产生漂移;另一方面ABS四星及以上属于权威期刊,所刊出的文献能够被认定为在该领域研究中具有代表性和前沿性。另外,文献共被引网络亦能够识别出其他期刊中的高质量研究文献。

文献池的建立采取如下步骤:(1)从Web of Science核心数据合集中进行文献检索,检索策略如下:在Web of Science中使用高级检索功能,标题词“TI=(gender OR sex OR women OR female)”,同时限定期刊来源,来源刊“SO=(Entrepreneurship Theory and Practice OR Journal of Business Venturing OR Strategic Entrepreneurship Journal OR……OR Organizational Research Methods OR Strategic Management Journal)”,时间跨度为所有年份。共检索到539篇文献,作为基础文献池。(2)整理文献的基本信息,包括发表期刊、年份、作者、摘要、关键词。(3)逐篇阅读并收集其研究框架。

(二)研究方法

采用科学知识图谱分析与文献内容分析相结合的方法。科学知识图谱(mapping knowledge domains)是一种文献计量方法,能够通过文献共被引网络分析识别出某个研究领域的知识结构、规律和分布情况,同时发现当前的研究热点、研究趋势和前沿领域(陈悦等,2015)。内容分析是从非结构化文本资料中的特征词中进行提取,得到对研究目标有用的信息。内容分析的详细步骤如下:(1)借助CiteSpace软件进行文献初步计量,通过文献共被引网络与可视化分析,识别出重要文献簇并形成知识图谱;(2)对每个文献簇所对应的主题词及重点文献摘要进行内容分析,列出关键词及所应用的理论;(3)提取基础文献中的实证研究文章并进行内容分析,得到文献中性别维度的测度层次与方法,明确性别维度在理论所解释的因果关系中的呈现方式。

三、管理研究中的女性形象

(一)文献计量分析结果

在所入选的管理学国际期刊中,从2012年开始,关于性别的研究文献的发表量呈现明显的增长趋势,如图1所示,说明期刊中开始形成较为稳定的性别研究收稿栏目和专业主编来推进该领域文献的发表,例如AMJ副主编Aparna Joshi、Katherine DeCelles,ASQ副主编Nancy DiTomaso、Ivona Hideg,JOM副主编Rebecca Greenbaum。

图1 1998—2019年文献发表数量趋势图

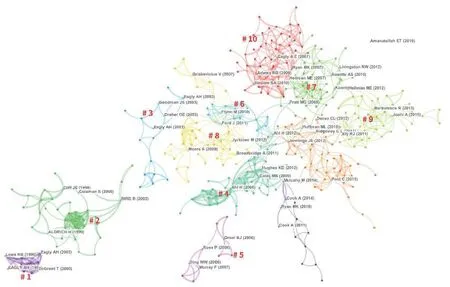

借助CiteSpace文献可视化计量分析软件识别管理学中性别研究的知识图谱和关键议题,并对共被引文献池中的全部研究成果进行跨时间维度的聚类和可视化。文献计量的具体设置为:(1)在时间和文本处理上,按照每一年进行时区分割,知识单元来源设置为标题和摘要,不进行术语突发性探测;(2)在网络配置上,在标题、摘要、关键词等位置提取节点并进行共词分析,将每年的TOP 20作为节点提取依据;(3)在网络裁剪上,采用寻径网络并简化合并方式。结果显示,共形成了10个明显的文献簇,如图2所示。文献簇对应的核心文献如表1所示。

图2 基于共被引分析的管理研究中性别议题的文献簇

(二)女性形象特点及其理论解释

从文献簇分析结果上看,形成的文献簇聚类并不在同一个维度或研究分支,需要探索每一个聚类之间的共性维度和聚类之中的特性维度来对文献簇分析结果进行进一步解释。本研究采用“女性形象”这一具有社会建构属性的分类方式来分析不同行业、女性身份、管理现象中的研究议题。将初始文献池中的摘要和关键词以“理论”(theory)为索引进行词语提取并与相应的文献簇进行对应,得到每一文献簇中使用的核心理论,再进一步提炼得到管理研究中女性的五种典型形象,其对应的理论解释如表2所示。

1.差异的女性

“差异的女性”主要是指在女性员工和女性领导力研究中,女性所表现出的生理特点、行为方式、领导风格等方面与男性有显著不同。商业领域性别差异的比较研究必然促进了关于孰好孰坏的思考(Eagly和Johnson,1990;Eagly和Carli,2003a),女性性别优势和劣势研究随之产生(Vecchio,2003;Eagly和Carli,2003b)。当时最令人瞩目的是Vecchio和Eagly在The Leadership Quarterly上发表的女性领导力优劣势争论:女性领导力劣势是客观存在的(Vecchio,2003),还是由性别歧视造成的(Eagly和Carli,2003a)。

性别优势常常用于解释女性行为风格、沟通方式等方面差异所带来的人力资本价值、团队异质性、上下级关系、社会责任承担等对企业绩效相关指标的影响,相关研究通常倡导发挥女性的性别优势,主张性别主流化和“向前一步”(Sandberg,2015)。“差异的女性”研究根据研究对象的不同可分成两种类型:第一种以普通女性从业者为研究对象,研究女性特质及其对商业行为的影响,包括女性的诚实、谦逊、关爱、关系协调特质对工作绩效、工作满意度、团队氛围等的影响。另外,重点关注一线服务业中女性的情绪劳动(Babin和Boles,1998;Scott和Barnes,2011)。第二种以女企业家、女性高管、女性董事会成员为对象,从微观个体出发,实证检验女性领导力优势是否真的存在。在研究前期,样本分散在不同行业和企业之中,研究结果缺乏普适性说服力。领导力研究中心(Center for Leadership Studies)成立后,构建了多因素领导力问卷(multifactor leadership questionnaire),并倡导通过元分析去进行系统性评述,以得到较具普适性和稳健性的结论。元分析结果证实女性领导力优势的确能够带来组织绩效的提升,女性领导者比男性领导者更具有变革性(Eagly和Johannesen-Schmidt,2001)、权变性(Lowe等,1996)、民主性(Eagly和Johnson,1990)。逐渐地,研究内容对管理现象的刻画更加细致,重点关注在企业危机或变革时期(例如首次公开募股时期,退市预警时期,重大诉讼或仲裁时期,发生大型并购、收购或联盟时期等),女性领导者所面临的处境,例如玻璃天花板、玻璃悬崖(Haslam和Ryan,2008)、山顶女王(queens of the hill)(Furst和Reeves,2008)。

表1 文献簇及其核心文献

表2 典型形象特点与对应的理论

性别优势包括女性领导风格对企业绩效的提升、女性领导者对社会事务的同理心和关爱、女性管理者比例的提升对企业社会责任承担的贡献等。女性在管理领域常常被认为:(1)更善于沟通,更善于与上下级建立情感联系和非正式关系,具有更强的合作而非竞争意愿,倾向于建立扁平化而非等级化的管理制度(Koenig等,2011);(2)领导风格更倾向于变革型、放权型和权变型,而这些风格被认为是相对高效的管理方式(Eagly,2007);(3)女性的社会角色和诸多非正式制度压力会使得她们更加关心企业社会责任的承担,倡导慈善、捐赠、环保事务、员工权利等(淦未宇等,2015)。

2.隐匿的女性

“隐匿的女性”主要描述女性在职业层次尤其是高位职业层次中代表性不足、比例较低进而导致女性可见度低(visibility)的状况。这种状况使得女性的能力不被尊重和认可、女性获得的收入和晋升机会低,家庭压力、工作满意度和工作环境都使得职业层次特别是高位职业层次中的女性逐渐流失(Fouad和Singh,2011),其数量进一步下降。

性别代表性是指在特定的组织环境中男性和女性从业人员的比例,是性别劣势所带来的后续影响。与性别代表性相关的是组织中女性尤其是管理层、董事会中女性的比例和配额问题,呈现为操作性性别比①某一特定生态环境内处于繁殖期的同一物种雄性和雌性数量比例,在生物学中被称为“操作性性别比”。相较于出生性性别比,操作性性别比对于该物种个体的择偶、竞争等行为的影响更为明显、重要。和管漏现象。职业领域的操作性性别比会受到流入和流出人数的双重影响。从流入角度来看,招聘过程中的性别歧视使得女性在职场中成为少数派。但这种操作性性别比更多源于教育选择差异,尤其是在工程技术领域(Brush,1992;Walters和McNeely,2010)。在高校教职中存在“管漏现象”,学科领域的性别标签让女性在教育选择上存在明显偏好,只有少量女性会在高等教育中选择进入STEM领域(Science、Technology、Engineering和Math,STEM被认为是男性主导的学科领域),进而影响了女性初期的职业选择。社会支配理论(social dominance theory)是解释并解决性别比例影响的主导理论,它认为当组织中形成了多数和少数时,交互强化和群体支配将会起作用,多数派将对少数派产生歧见性和共识性意见。缓解社会支配力量的方法包括减少群体间差异、增加群体区分维度、增强个体价值观与组织价值观的匹配等。

已有研究表明,团队中女性参与和女性占比的改善,会带来公平氛围、团队异质性、工作环境异质性,混合型团队(mixed team)被认为拥有更多可能性(Viejola,1994),是一种最佳管理实践。进而,性别配额(gender quota)制度被应用在团队管理领域,尤其是在议会、立法会、董事会、陪审团等涉及群体利益决策的团队中(Hovden,2000;Wang和Kelan,2013)。现有调查研究表明:有效的女性配额在33%—50%不等,而现有很多性别配额都不具有约束力,仅执行“遵守或解释”原则(comply or explain principle),因此很多性别配额的执行力往往与监管力度、政府主导、董事会举措直接相关。科研团队越来越强调女性参与所带来的性别多样性与卓越科学之间可能存在的密切联系,这被认为是女性积极参与到科学研究工作中的一个关键性动机(Schmidt等,2014;Huyer,2015;Valantine和Collins,2015)。该观点的支持者认为性别多样性有利于提升女性的表现力和创造力,但是部分社会学和心理学研究的元分析结果却否认了这一观点(Van Dijk等,2012)。因此,女性性别比例的提高是否真的能够促进组织绩效提升的问题至今悬而未决。

3.矛盾的女性

“矛盾的女性”主要描述女性因在工作和家庭不同场域之中的社会角色、责任与义务的多样性而难以平衡工作和家庭之间的关系,产生工作和家庭之间的冲突。这种冲突不仅会降低女性的工作满意度、工作效率,还会使得女性产生自愿或非自愿离职行为。

早期研究主要以普通男性和女性雇员之间的比较来得到家庭—工作冲突的性别差异(Kinnunen和Mauno,1998),随后研究对象逐渐聚焦于女性高管、驻海外女性高管(Linehan和Walsh,2000)、非标准工作时间的雇员(Craig和Powell,2011)、个体经营者(Craig等,2012)等。以Powell和Greenhaus的研究为代表的家庭—工作不平衡问题研究开始受到重视并连续在顶级刊物上发表(Powell和Greenhaus,2010a,2010b),社会角色理论和身份认同理论开始嵌入其中,用于解释女性所扮演的多重社会角色带来的时间和精力压力对女性工作满意度、请假、离职产生的影响。

工作和家庭的冲突主要来自三个方面:时间冲突(个人时间在工作和家庭之间的分配)、压力转移(个人会把其中一个领域的压力发泄到另一个领域)和行为差异(工作和家庭中的行为方式具有差别)。(1)时间冲突。从时间约束理论出发,包括其他类似于时间的有限资源,都具有有限性和互斥性。如果将有限的资源投入到工作领域,则无法同时投入到家庭领域,由此产生了有限资源投入的成本问题,例如女性在生育和抚养时间内会失去学习或晋升的可能性,获取加班收益的同时会减少休闲和家庭相处时间。(2)压力转移。工作与家庭领域的压力会相互转移,工作压力和负担意味着缺乏足够的工作资源来应对工作需求,这使得员工的消极情绪增加并向家庭领域溢出,工作与家庭之间存在非促进关系(Greenhaus和Powell,2006)。逆向地,家庭压力和负担包括家务承担、家庭支出、夫妻关系问题等会对个体情绪产生显著负面影响,家庭对工作的负面情绪溢出增加,导致工作效率、工作专注度等有所下降,工作投入不够。(3)行为差异。工作与家庭中的性别行为模式不相容,这主要源于工作和家庭角色对女性的行为要求不一致,个体较难甚至不能完成角色行为之间的转换。例如工作领域对领导角色的要求(理性、严厉、工具导向等)与家庭领域对母亲角色的要求(感性、宽容、情感导向等)截然相反,在高压力环境或工作—家庭界面模糊的情况下,角色转换难度较大,会产生身份和角色不一致的情况。

具体到工作场所,工作和家庭生活的冲突和不平衡(work-family imbalance,WFI)会影响工作投入程度、工作满意度、请假和离职率(Greenhaus和Beutell,1985)。随着宏观经济压力和市场竞争的加剧,工作时间不规律性以及工作内容复杂性和难度不断提升,工作对私生活时间的占用越来越常见。工作—家庭冲突理论从工作和家庭所存在的相互溢出效应出发,认为工作时间、责任、家务分工的重新分配能够有效降低冲突的严重性(韦慧民和刘洪,2011);实施边界管理,明确工作和家庭界面,防止界面之间的相互渗透,也有助于减少冲突(Shelton,2006)。社会角色理论也应用其中,细致划分了角色压力(角色冲突、角色模糊和角色超载)在工作干涉家庭、家庭干涉工作这两种对偶状态下的影响。相应地,为了缓解工作—家庭冲突,出现了女性友好型管理政策,包括远程工作、弹性工作选择、工作暂时性变动、休假机会、看护小孩或老人等福利方案。

4.孤立的女性

“孤立的女性”主要描述的是女性在职业生涯发展或商业活动中被排除在主流群体之外,不易形成社会关系,难以获得社会资源、资金资源、政治关联、合作关系等。相关文献主要聚焦于女性创新者(吴欣桐等,2018;吴欣桐和陈劲,2019)、女性创业者,以及女性学术创业和科学商业化(commercial science)过程中关于融资、合作、信用等方面的困境。

“孤立的女性”常常嵌入于社会网络理论之中。很多研究都表明社会网络与职业生涯发展、创业成功率有显著的正向关系(Ozgen和Baron,2007;Venkatesh等,2017)。社会网络能够提供丰富的市场信息、技术信息,这种多渠道和弱关联的价值网络体系比强关联的情感网络更有价值(Koenig等,2011;Parker和Welch,2013)。差异化的社会网络能够提供多样化默会知识、跨界学习机会,有助于个体发掘潜藏的市场和技术机会,从而更容易获得商业成功。

女性的社会网络在社会资本类型、数量和获取难易程度上有明显劣势。从角色承担上看,女性在社会网络中常常只是充当信息和知识传递代理人的角色,缺乏能动性,其社会网络更小且多为亲属、同族联系(McPherson等,2001)。从成员组成上看,在女性社会网络中,成员往往相互了解,以家庭成员、好友、同性别者、同经济实力者、同社会地位者居多(Ridgeway和Smith-Lovin,1999;Renzulli等,2000),交往层次固化,以强连接关系为主。从社会网络的应用上看,女性常常出于情感目的而不是工具目的来构建网络,与其他女性社交是为了获得社会支持,与男性社交是为了获得信息、帮助与建议。但是这些现象并没有在男性的社会网络中出现(McPherson等,2001)。生命周期也会造成社会网络的性别差异:女性在育龄时期常常处于社交瓶颈阶段,社会网络发展停滞不前;在保育阶段,女性需要与家族成员建立联系,从而形成了更强的同族支配型(kin-dominant)社会网络。女性一旦在家庭与工作责任中失去平衡,她们就会同时在社会和职业领域遭到孤立与指责,也难以抽身去拓展社会网络(England,1993)。因此,她们只能是已有网络的维系者,而非开拓者。另外还有很多关键因素影响男性和女性的社会网络:(1)女性会由于缺乏自信而拒绝进入男性的社会网络,从而导致女性之间的交往居多,同性抱团的比例很大;(2)男性很容易建立起“校友关系网络”(old boy networks),但很少见到女性在校友网络中出现(Gamba和Kleiner,2001;Knouse和Webb,2001);(3)女性倾向于与那些能够产生高度同理心、共鸣、信心和信任的人建立社会关系。社会网络理论在解决上述问题时,主要侧重于改进女性社会网络的某些特征,例如改变网络连接强度、以弱连接和工具性连接为主、丰富网络的异质性、强化网络交互、创建结构洞等策略。

5.渺小的女性

“渺小的女性”主要描述的是女性在社会角色上的刻板印象导致的合法性(legitimacy)缺失,使得女性缺少身份认同感(吴欣桐等,2017)、产生评价偏倚,甚至受到性别惩罚(gender penalty)(Solal和Snellman,2019),涉及女性领导者的显露(Lanaj和Hollenbeck,2015;McClean等,2018)、女性小额信贷(Zhao和Wry,2016)、CEO继任(Zhang和Qu,2016)、女性创始人众筹(Greenberg和Mollick,2017)、教授职位评定(Treviño等,2018)等。

社会身份与合法性的缺乏,来源于身份不一致假设(status incongruity hypothesis,SIH)与角色一致理论(role consistency theory,RCT)。RCT和SIH都通过社会认知图式给定了男性和女性的社会身份预设,一旦个体不符合预设形象,就会导致“合法性”缺失。女性管理者往往意味着超高的智力、逻辑推理能力、理性思考能力、分析能力,这使得她们的身份、角色与社会预设形象产生冲突,而违反认知图式会引起他人的心理不适,从而使他人产生抵触和指责。在工作场所,表现为团队内部、上司下属关系不和谐,团队合作、信息分享、知识互补、风险偏好、项目评估都会受到影响。

随之而产生的评价偏倚则是进一步造成绩效考核、职位晋升、薪酬提升等方面性别鸿沟的直接原因。评价偏倚是指在评估男性和女性时所产生的对真实值的偏离,通常情况下它不是由测量方法、测量工具而导致的,而是由缺乏社会身份与合法性所引起的性别偏见而导致的心理上的低估或错判。针对评价偏倚造成的性别鸿沟的研究,通常采用个体层面和国家层面数据来进行性别差异评价,以计量经济研究为主(Blau和Kahn,2003,2017),以优化评价方法、合理测度和分解性别差距为主要研究方向。在理论应用方面,常使用特质理论、社会认知理论(社会图式、社会期望等)、调节聚焦理论(regulatory focus theory)来解释评价偏倚的产生,使用的变量包括评价基准、社会文化因素、认知因素、动机因素、社会分层因素等。从解决措施上看,明确规定评价基准,从个体、行为和环境三个方面改变认知图式能够降低评价偏倚。若评价标准难以确定、组织机制较为薄弱,可以引入第三方监督或审计来保证评价的客观性(Briscoe和Joshi,2017)。

四、女性形象的测度方式

当前研究中关于性别议题的主要研究方法包括以下三种:(1)通过问卷或二手数据对某一类型女性所需要研究的指标进行数据收集并采用假设检验的方式进行定量研究;(2)对已有的定量研究成果进行元分析,从而扩大样本数量并得到相对稳健的研究结论;(3)借助访谈、历史档案收集、田野实验等方式收集大量文字数据并采用质性研究方法,对单个或多个研究对象的经验进行再呈现。就后两种研究方法而言,元分析对性别维度的测度方式取决于其系统性评述对象的指标测度方式,而质性研究强调对原始资料和经验事实的不断总结与归纳,从而逐渐形成理论。因此,两者均无需过多考虑如何进行性别维度的测度,对研究样本进行选定就能够自行对性别进行限制和测度。就第一种研究方法而言,将性别维度嵌入管理研究之中,其测度方式主要包括差异比较、性别匹配分析、性别转换分析、性别比例分析等。这些测度方式与女性形象特点的对应关系如表3所示。

(一)差异比较

测度样本的性别主要为了比较其背后所蕴含的生理差异和社会性别差异,综合称为个体属性差异(Constantinople,1973)。差异比较包括个体属性、行为、绩效、各类管理指标等的性别分组比较,设计组间因子实验或分组拟合分析。最典型地,性别是一种人口统计变量,直接对性别进行统计能够形成哑变量并直接纳入模型。所使用的参数分析方法包括独立样本T检验(因变量满足正态分布)、曼恩—惠特尼U检验(因变量为有序数列)、卡方检验(因变量为二分类名义变量)。另外,还可以使用合适的拟合模型对男性和女性两组样本进行分组回归,再利用差异分解方法去除劳动者个体特征上的差异,从而分解出性别差异。常用的性别差异分解方法是Oaxaca-Blinder分解方法,它以线性模型为基础,通过构建各种特征下的均值方程,对男性样本和女性样本做方程回归,把性别均值差异分解为由男女特征差异引起的可解释的部分,以及由特征回报差异引起的不可解释的部分。这种建构特征均值并分解差异的方法被逐渐推广到probit模型(Gomulka和Stern,1990)和受限因变量的logit模型之中(Nielsen,1998)。如果分别进行拟合分析,则按照未受限模型、男性模型、女性模型分别构建方程,依次检验三种方程的拟合优度,在模型拟合优度允许的条件下,对不同方程的系数是否相等进行差异分析。

表3 女性形象的测度方式

部分领导力研究会将组织样本中某一类特殊角色的性别作为组织层面的指标,包括CEO、董事长、独立董事、CFO(淦未宇等,2015)等。这些高级管理层成员直接影响和决定着公司的战略方向、投资决策、联盟决策、竞争优势、管理效率等。因此,高层管理角色的性别对组织的绩效指标有更加直接和显著的影响。例如,女性董事和独立董事倾向于通过提高董事会的独立性来提升财务绩效、保护投资者利益并行使监督权力(Carter等,2010),使得董事会具有更强的治理效率,进而提升公司绩效(Adams和Ferreira,2009)。再如,女性CFO会表现出更强的风险规避倾向,因此会采取更加保守和谨慎的财务披露政策(Francis等,2013),对财务报告、内部审计和内部控制更加重视(Peni和Vähämaa,2010)。

然而,在进行个体属性比较时,存在两类典型问题:第一,错误地将差异归因于性别。第二,由于性别不产生直接作用,直接系数不显著,而忽略性别因素。性别有可能会起到单独的调节作用,需要与其他变量进行交叉效应分析。例如,在位权力大小、外部环境(熊市或牛市)(李小荣和刘行,2012)、样本年龄、性别角色态度(金家飞等,2014)会与性别产生显著的交叉效应。

(二)性别匹配分析

性别匹配(gender match)是指在商业领域内两个对偶角色的性别所形成的不同组合,包括三分类划分(男—男、男—女、女—女)和二分类划分(同性、异性)。对偶角色的性别匹配包括:领导和成员的性别匹配、CEO与CFO的性别匹配、雇主与雇员的性别匹配、服务员和消费者的性别匹配、工作场所师徒的性别匹配、合作双方的性别匹配。另外,工作—家庭平衡、工作—家庭界面管理等相关问题研究,以“在婚夫妻”为样本,对夫妻间各类指标进行配对和匹配度分析,匹配内容包括收入、时间配置(Baxter和Hewitt,2013)。例如夫妻创业(copreneurship)问题被提出并用于解释夫妻之间共同参与创新和创业管理,在企业中共享所有权、承诺和责任的现象(Barnett和Barnett,1988),他们能够借助性别差异来平衡企业中权利、角色、决策的各种关系,形成相互配合。在潘安成和肖宇佳(2017)的研究中,夫妻作为合作者,会分配角色职能、赋予角色权利、调整角色内容、提升角色能力,同时作为配偶,会提供情感价值和处理关系冲突。

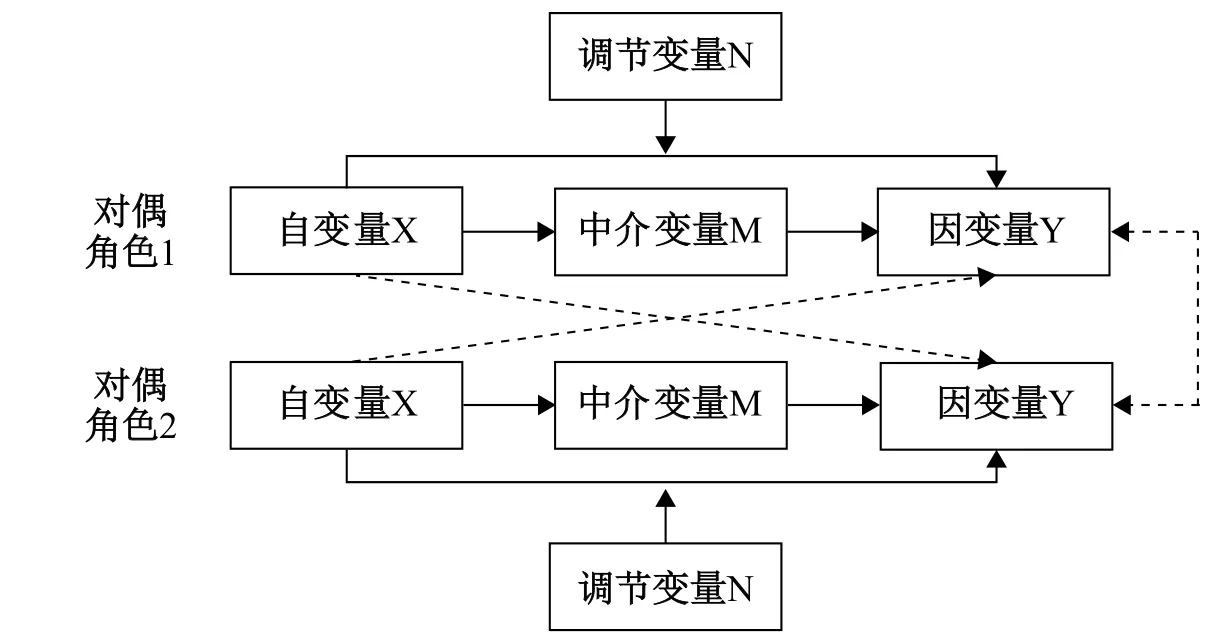

“性别匹配”被纳入模型中时,往往使用的是社会交换理论(Tata和Prasad,2008)、领导—成员交换理论(Bhal等,2007)、追随理论(Braun等,2017)等。在进行具体实证检验时,性别匹配可以基于常规人口统计变量的调查结果,通过样本之间的后期匹配来得到。另外,也可以采用实验设计的方式,有意设置对偶角色的性别类型,从而自然形成性别匹配变量。李海等(2017)提供了一种处理夫妻对偶角色交叉效应的框架模型,如图3所示,对偶角色的自变量会交叉影响因变量,因变量之间也存在相互影响。

图3 对偶角色交叉效应的测度框架

性别匹配分析的典型问题是所设定的对偶角色是否真实存在相互影响的关系。对偶角色往往是工作存在相互配合和高度互动、能够共同影响结果绩效的双方,例如上司与下属、顾客与服务员、师徒双方、医生与护士、磋商双方等。

(三)性别转换分析

“性别转换”(gender change)分析大量出现在诸多关于职位变更、合作关系变换的研究中,来探讨前后被更换的职位或人员性别的变化是否会对工作氛围、团队绩效、合作倾向等产生影响,通常以某一事件为测度点,对事件发生前后的性别变化进行测度,例如CEO继任(CEO succession)、家族企业继承。性别转换及其影响研究主要源于领导风格的性别差异对组织绩效的影响相关研究(如Eagly等,1992,2003;Rosette和Tost,2010),性别转换意味着领导风格、管理方式的相继改变。

Dawley等(2004)的研究表明,在外部环境是全新的、模糊的或存在高压力时,个体会倾向于依靠过去的经验和刻板印象来对他人进行认知,因此刻板印象对女性继任者的影响较为严重。关于CEO继任的颠覆性观点认为,性别转换可能会放大CEO继任过程的中断效应(Zhang和Qu,2016),CEO继任时发生的颠覆式改变(前任者为男性、继任者为女性)会放大CEO继任过程中的中断影响,对继任后的公司绩效产生不利,并加大继任者提前离职的可能性。在测度上,由于男性对女性的继任和女性对男性的继任代表不同的影响程度,因此通常使用哑变量的形式来测度“男性→女性(颠覆性性别转换)”或“女性→男性(非颠覆性性别转换)”,所使用的分析方法类似于进行个体属性差异比较时对哑变量的分析方法。

然而,在测度性别转换时,典型问题仍然是归因错误的问题。继任或转换事件对组织来说往往是一种创伤性事件(traumatic event)(Dawley等,2004),组织往往会发生相应的管理变革。前任者和继任者的转换对组织绩效的影响,也极有可能受到外部环境冲击(经济危机)、战略变革、身份合法性不足、信息不对称等因素的影响,因此需要详细设计控制变量。

(四)性别比例分析

性别比例是指女性在某一群体、团队或层次当中的人数占总人数的比重,其测度是从微观层面上升至中观层面,主要的测度指标包括出生性别比、配额比例、性别垂直对(刘永丽,2014)、比例差距等。这些性别比例能够进一步转化为多种与性别相关的指数,如性别代表性指数、性别多样性指数、性别不平等指数、性别歧视指数等。同时,性别比例会通过团队中的群体压力来影响个体性别意识,包括性别分工观念、性别平等意识、性别职业自信、性别权利意识等。

在关于性别比例的规定中,最具有强制力的是性别配额制度。欧洲和北美诸多国家纷纷颁布法律要求上市公司的女性董事达到一定比例,例如挪威在2003年颁布法律,要求5年之内实现女性董事比例达到40%;法国在2010年颁布法律,要求法律实施后的3年之内女性董事比例达到20%,6年之内达到40%;加拿大的魁北克省和德国的柏林市等省市级单位要求其国有企业的男女董事会成员比例均等;联合国将30%作为能影响局面的临界量(Sarah和Mona,2008)。然而,目前这类强制性的性别比例规定存在争议:第一是合法性问题,这涉及民族原则、市场原则和能力原则之间的平衡。第二是有效性问题,已有相关实证研究证实女性在董事会中的比例越高,董事会会议的出勤记录越好(Adams和Ferreira,2009)、股利支付率越高(Byoun等,2016)、管理中的代理成本越低(Jurkus等,2011)。

然而,性别比例分析的典型问题是性别比例是否能够真正反映女性的代表性、可见度和影响力的大小。Franceschet和Piscopo(2008)提出了实质性代表性(substantive representation)概念,并从过程和结果视角来测度实质性代表性,女性参与决策被视为过程,女性提出的新方案获得通过被视为结果。有些研究发现董事会的多样性会带来更好的业绩,而有些研究则没有发现这种关系(Carter等,2003;Gregory-Smith等,2014),关于女性代表性与绩效之间关系的文献还没有达成共识。另外,在“玻璃悬崖”管理现象(公司管理层往往倾向于在公司危机发生时任命女性高管)被证实后,性别比例与公司绩效之间的因果关系存在严重的内生性问题也是实证研究中的重要争议(Sila等,2016)。

五、结论与讨论

(一)主要结论

性别研究是20世纪50年代以后出现在西方人文社会科学领域中的重要研究领域,它由性别主流化政治运动所引发,经过长达70年的理论探索,逐渐发展成集政治改革、包容性经济发展、社会规范、话语体系、个体心理需求和生活体验等为一体的跨学科研究主题。而管理学凭借自身的学科特点和研究范式,在研究情境、研究对象、研究方法等方面对性别研究做出了理论贡献,并为管理实践中妥善处理性别问题提供了借鉴和经验。然而,管理研究领域的性别议题研究也面临一个难点:如何解决当前管理学性别研究中多理论交叉、不同研究议题之间相互独立的问题,使得多样化的性别研究之间建立起包容性对话。

为了对管理学领域的性别研究进行主题脉络梳理和理论回溯,本研究收集了管理学国际期刊中的539篇文献作为初始文献池,分别进行了文献计量分析和内容分析,包括计量结果、女性形象特点和女性形象的测度方式。从计量结果上看,在所入选的管理学国际期刊中,该主题文献发表数量递增、研究深度不断拓展,这些期刊从2012年开始已经形成较为稳定的性别研究收稿栏目,并有专业主编推进该领域文献的发表。从女性形象特点上看,相关文献共形成了10个明显的文献簇,而文献形成群簇并非基于行业、女性身份或管理现象,而是基于女性形象特点。在关键词提取和分析的基础上,可以归纳出五种类型的女性形象特点,包括差异的女性、隐匿的女性、矛盾的女性、孤立的女性、渺小的女性。从女性形象的测度方式上看,差异比较、性别匹配分析、性别转换分析、性别比例分析四种方式,能够覆盖五种类型女性形象的测度。

在管理领域探讨并重新梳理“性别研究”,能够从平等和关怀层面重新构建理论研究成果,无论是对于在管理理论中构建人文观,承担管理研究促进社会和谐与可持续发展的社会责任,还是对于做负责任的管理学研究,都输出了理论与实践层面的研究增量与借鉴价值。

(二)讨论与研究展望

本研究是管理学领域关于性别研究综述的探索性尝试,以管理领域的女性形象为文献梳理的中心,从管理现象出发,延伸到研究过程(理论解释→实证测度与检验→管理启示),提出了管理研究领域关于性别研究的主要理论、议题和相应的测度方式及其启示。

对于管理研究而言,本研究提供了一个关于多理论交叉议题的研究方法:用“问题围绕形象、理论围绕问题”的方式来解决当前管理学性别研究中多理论交叉,不同研究议题之间相互独立、缺乏对话的研究障碍。另外,面向问题,侧重于理论对管理问题的解释和解决,充分认识到理论所具备的功能:不同的理论解释同一个管理现象能够更加清晰地反映各个理论在性别研究中的关注焦点、应用范畴、边界划定;不同的管理现象采用相同的理论进行解释能够建立起不同现象之间的关联。

梳理现有研究的结果显示出性别研究的高度社会建构和社会嵌入属性,因此本研究认为,未来管理学领域的性别研究需要重点关注以下议题:

第一,新的社会情境(例如女性经济赋权、新职业类型的出现等)对女性资源禀赋、女性形象匹配性的改变。在社会深度数字化转型的过程中,体验经济、分享经济、卷入式营销渗入其中,女性在经济活动中的地位开始改变并得到提升,刻板印象、性别歧视、合法性不足等问题开始得到缓解;产业结构的升级促使社会发展,带来了行业的结构性调整并深度影响就业结构的调整。这些变化使得传统的社会结构、经济结构、文化结构等均被打破,权力、议事规则、话语权发生变化,传统研究所讨论的评价偏倚、性别比例、合法性缺失等问题需要被重新讨论。

第二,重视制度理论在管理学领域女性研究中的重要性(Joshi等,2015)。在管理现象中,大量的研究集中在社会认知、刻板印象、性别规范、女性社会角色、工作—家庭冲突等个体层面。然而,这些个体层面障碍所造成的影响是有限的(Ely和Padavic,2007),其背后所隐含的社会结构、文化、教育等制度性障碍才是个体层面障碍的来源。这些社会障碍的清除却远远超出了单个组织的权限,因此可以超越传统的企业管理理论边界来阐明非政府组织、媒体或政府在组织内部带来变革的策略。