星系团纤维状冷气体形成机制研究

2020-11-09

星系团纤维状冷气体形成机制研究

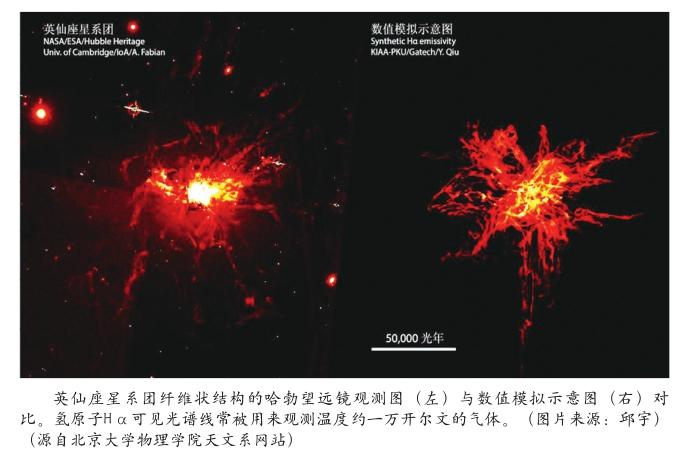

北京大学物理学院天文系科维理所邱宇博士领衔一项研究,关于星系团模拟揭示包含宇宙尘埃的纤维状冷气体结构的形成。研究论文发表于Nature Astronomy。数值模拟研究首次揭示了活动星系核反馈所驱动的、由内而外的气体外流是该纤维状结构形成的关键。初始温度在一万到一千万开尔文的气体外流的冷却时间小于它们上升到最大高度的时间,因此在外流路径中自然形成纤维状冷气体。通过这种方式形成的结构与天文观测的结构高度吻合。该文章为探讨活动星系核反馈对星系团的影响提供了新的框架,并为有关超大质量黑洞和其寄主星系协同演化的研究提供了理论上的支持。

探测到彗星46P/Wirtanen大气中的HCN成分

中国科学院新疆天文台行星科学研究团组王震副研究员等科研人员利用中科院紫金山天文台13.7米毫米波望远镜3.4mm波段观测彗星,在国内首次探测到彗星挥发气体中88.6GHz氰化氢分子发射线。研究论文发表于The Astronomical Journal。至今为止,46P/Wirtanen是距离地球第10个近的彗星,提供了研究彗发细节的良好时机。2018年12月14日—15日,研究人员对其观测16个小时,速度分辨率0.21km/s ,探测到HCN(J=1-0)的发射线,并估算了对应的氰化氢的生成率、氰化氢相对于水的丰度、气体膨胀速度等彗星物理参数,为进一步研究太阳系星云原始遗迹物质提供了重要的数据基础。

一个来自超大质量黑洞X射线周期性震荡信号

中国科学院国家天文台高能天体物理团组金驰川研究员主导一项研究确认,RE J1034+396的X射线震荡信号仍然存在,并且比10年前更強了,这是目前观测到的超大质量黑洞心跳信号的最长持续时间。研究论文发表于英国皇家天文学会月刊MNRAS。宇宙中存在大量的具有百万至上亿个太阳质量的黑洞。这个心跳信号首次证明来自超大质量黑洞的这类周期性信号可以长期保持稳定,为我们提供了深入研究其物理机制和起源的重要线索和绝佳机会。RE J1034+396也可以成为我国下一代X射线天文卫星,比如爱因斯坦探针(EP)卫星和eXTP卫星的重要观测目标之一。

银心中微子和伽马光子辐射研究进展

中国科学院紫金山天文台贺昊宁副研究员等与国内外合作者对高能立体望远镜系统(H.E.S.S.)观测到的来自银河系中心的能量约为1TeV以上的高能伽马光子作出理论解释,并对高能伽马射线望远镜(如切伦科夫望远镜阵列CTA、高海拔宇宙射线探测器LHAASO)和中微子探测器(如南极冰立方中微子天文台IceCube)对银河系内恒星形成区及银心区域的探测作出预言。研究论文发表于The Astrophysical Journal。研究模型解释了H.E.S.S.观测到的能量约为1TeV以上的伽马射线辐射,并计算了冰立方十年积分后可能观测到的来自银心方向的中微子数目,以及预测了银心方向的中微子分布模版。

利用“嫦娥四号”数据分析观测角度对光谱解译影响研究

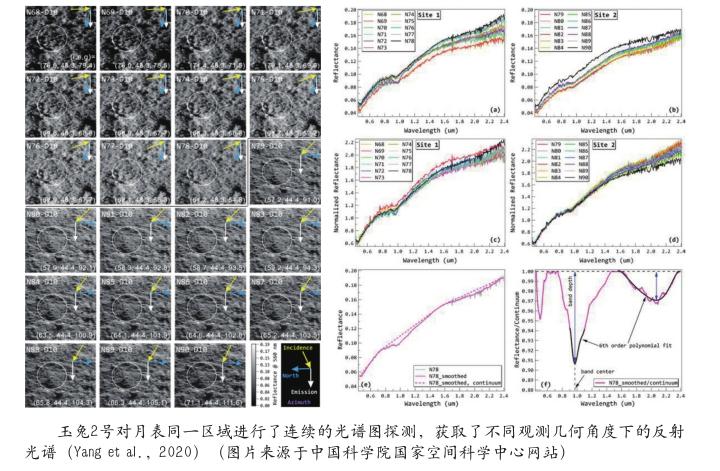

中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室刘洋研究员与中国科学院地质与地球物理所林杨挺研究员团队合作,利用“玉兔二号”可见光近红外光谱,对所测光谱如何受到观测几何角度的影响进行了详细研究。研究论文发表于Geophysical Research Letters。研究结果发现,观测几何角度的变化会对矿物成分的解译带来较大偏差,在1000nm处的光谱吸收位置最大变化约有30nm,2000nm处的最大变化约为150nm。因此,对光谱进行光度校正(所有光谱校正到同一角度),这对光谱解译来说是非常重要的过程。这一组原位测量的光度数据也可作为后续数据光度校正的基础。

日长变化中的新信号

中国科学院上海天文台天文地球动力学研究中心地球自转变化课题组、中国科学院行星科学重点实验室的科研人员在EOP参数之日长变化研究方向上取得了新进展。研究论文发表于Nature Communications。地球的自转一直在变化,而且变化得相当复杂,既有岁差和章动,还有极移和日长变化,物理上用自转轴指向参数(Earth Orientation Parameters; EOP)表示。它们都反映了地球的整体运动及其随时间变化的重要信息。该研究报道了日长变化中存在显著的约8.6年周期的振幅增强信号,并首次发现该振荡的极值时刻与地磁场快速变化的发生存在密切的对应关系。

热亚矮星与中子星双星系统研究进展

中国科学院云南天文台大样本恒星演化团组吴优博士等对热亚矮星与中子星双星系统进行研究,得到了银河系中这类系统的统计性质,并分析了它们在观测上被找到的可能性。研究论文发表于Astronomy & Astrophysics。论文构建了热亚矮星与中子星双星的形成模型。再通过双星星族合成方法研究了它们在银河系中的数目、诞生率、引力波辐射强度等。研究发现热亚矮星与中子星双星的形成经历了2次物质转移阶段,在银河系内的数目为7000?21000个,占银河系全部热亚矮星双星的0.3%?0.5%。大约有100?300个通过公共包层通道形成的短周期系统可以作为潜在的引力波源,在未来有望被LISA探测到。

利用LAMOST数据对超新星遗迹距离及尘埃性质的研究

北京师范大学赵赫、姜碧沩教授等人利用LAMOST和APOGEE等项目数据,建立了一个包含130万颗恒星的样本,这些恒星覆盖了32个河内超新星遗迹,约占银河系内已知遗迹总数的10%。研究者准确测量了其中15个遗迹的距离,获知了7个遗迹的距离范围,并研究了超新星爆发对星际尘埃的影响。研究论文发表于The Astrophysical Journal。星际尘埃作为星系的重要组成部分,广泛参与了星系中各种物理化学过程,并在其中扮演着重要的角色。局限于样本恒星的数量,目前还无法研究遗迹中消光和尘埃质量的分布。但随着光谱巡天的发展,这一方法将拥有更广阔的应用前景。