视觉学习行为的神经机制

2020-11-09

视觉学习行为的神经机制

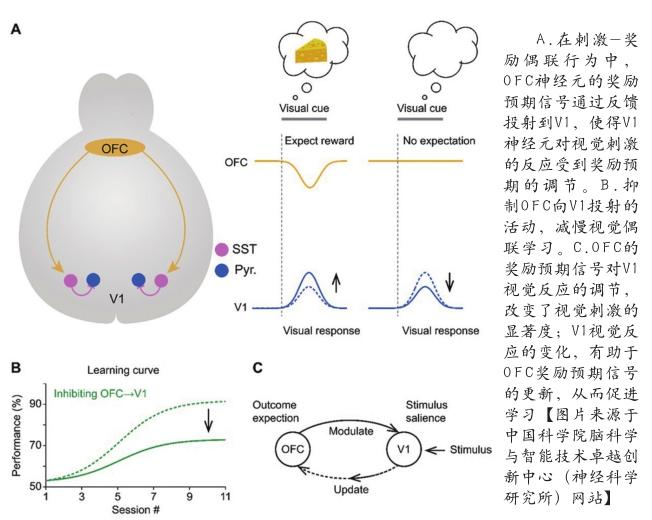

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室姚海珊研究组开展了眶额叶皮层通过调节初级视皮层的反应增益促进视觉偶联学习的研究。研究论文发表于Nature Communications。通过光遗传标记技术,发现投向V1的OFC神经元通过降低放电率的方式编码奖励预期信号,与V1神经元相反。在No-Go刺激出现时抑制OFC向V1投射的活动能够减慢小鼠的视觉学习速率,而光遗传激活V1的SST抑制性神经元能够提高小鼠的学习速率。因此,OFC向V1的投射能够调节V1神经元对奖励无关刺激的反应,通过改变刺激的显著性来易化视觉偶联学习。

基于机器学习的太阳风分类及其空间天气预警应用研究进展

中国科学院国家空间科学中心天气室研究员李晖、王赤等与南京信息工程大学副教授许飞展开人工智能识别太阳风分类的合作研究。研究论文发表于Earth and Space Science。团队利用国际流行的10种机器学习分类算法(KNN、LSVM、RBFSVM、DT、RF、AdaBoost、NN、GNB、QDA、XGBoost)在优选后的八维参数空间中开发了太阳风分类的自动识别算法,可以自动、快速地将太阳风观测数据分为冕洞风、冕流风、扇区反转区风和日冕抛射风4类。该研究证实了基于机器学习的分类算法有能力高效而准确地识别出4种典型类型的太阳风,可以获得比以往经验模型更好的分类效果。

数据驱动的蓝藻水华研究进展

中国科学院重庆绿色智能技术研究院大数据挖掘及应用中心与中国科学院水生生物研究所研究员宋立荣课题组合作,将人工智能方法与水生态问题进行融合,利用模型对我国大中型浅水湖泊蓝藻水华数据进行深入挖掘分析。研究论文发表于Harmful Algae。研究证实微囊藻生物量变化主要受到水温和总磷浓度调控,丝状蓝藻生物量依赖于具体的水体生境条件。建立了环境因子与蓝藻生物量及产毒能力的因果关联,检验出水温、光强和氮浓度依次为影响毒素浓度的关键因子,从毒素控制角度强调了氮磷双控的控制策略。利用贝叶斯推断方法对我国“三湖”氮、磷营养盐的控制浓度进行估算,强调气候变暖会影响营养盐标准的参考阈值。

智能计算成像研究方面取得新进展

中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室与德国斯图加特大学应用光学研究所、美国麻省理工学院合作,提出并实验验证了一种基于物理模型和深度神经网络的新型计算成像方法,无须大量带标签的数据来完成神经网络训练,促进了人工智能技术在计算成像中的广泛应用。论文发表于Light: Science & Applications。针对基于深度学习的计算成像方法中训练数据难以获取和模型泛化性有限的问题,提出将物理模型与神经网络相结合的方法(Physics-enhanced deep neural network, PhysenNet),利用物理模型替代训练数據来驱动网络参数的优化,以计算成像中的经典例子“相位成像”来验证该方法的有效性。

基于参考图像的人脸组成编辑方法

中国科学院自动化研究所媒体深度伪造与反伪造创新团队孙哲南研究员、李琦副研究员等人提出了一种从参考图像学习目标人脸组成形状的人脸组成编辑算法(r-FACE)。相关论文收录于IJCAI 2020。人脸肖像编辑指基于一幅给定的人脸图像,对人脸的属性或组成进行编辑,并且生成的图像看起来真实自然,其在影视制作、照片处理和交互式娱乐等方面具有广阔的应用前景。该方法提出了多样化且可控的人脸组成编辑方法,并较好地保留原始图像的姿势、肤色等风格特征,与传统算法及商业PS算法等相比有明显视觉效果提升。该方法能够生成高质量和多样化的人脸,并可以实现显著语义形状变化的人脸组成编辑。

从大规模科学文献中提取生物医学实体关系的新型深度学习模型

清华大学交叉信息研究院曾坚阳研究组成功开发了从大规模科学文献中提取生物医学实体关系的深度学习模型,即基于机器学习的大规模生物医学关系自动抽取技术。研究论文发表于Nature Machine Intelligence。研究团队采用了一种基于远监督的深度学习策略,使得模型能够在不依赖人工标注数据的情况下应用到各种生物医学关系抽取场景当中。此外,文章所提出的集成了隐式句法树学习和注意力机制的模型,在多项生物医学关系抽取任务当中,都取得了领先的实验结果。这项研究成果表明,这种新型的机器学习框架能够为生物医学关系发现提供有力的帮助。

预测纳米金属氧化物炎症效应的机器学习模型

大连理工大学环境学院李雪花副教授团队与苏州大学李瑞宾教授团队合作,首次构建了机器学习模型,实现了对纳米材料造成肺部炎症效应的预测。不仅为纳米材料风险评价提供了重要的工具,还拓展了对纳米材料炎症效应机理的认识。研究论文发表于Environmental Health Perspectives。论文构建了包含30种纳米金属氧化物的数据库,其中涵盖金属氧化物的4种定量、理化性质。开发了预测纳米金属氧化物肺部炎症效应的机器学习模型。识别和证明了金属氧化物诱导炎症效应的关键细胞事件。研究表明细胞摄取、溶酶体损伤及组蛋白酶Cathepsin B释放是金属氧化物造成炎症的关键事件。

自动化所空间机器人自主操控技术研究进展

中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室、中科院“空间自主操控创新交叉团队”张鑫、刘金国等,针对不具备抓捕特征的空间非合作目标,提出了一种机器人化“锁笼对”的捕获方法。研究论文发表于IEEE/ASME Transactions on Mechatronics。文章提出了采用双臂空间机器人实现锁笼对的捕获方法,核心是将目标限定在有限的封闭空间之中,即机器人化锁笼中;并提出锁困兼容性概念以及相应的性能指标,用于定量地描述锁笼对方法的捕获能力。基于该性能指标,提出一种双臂空间机器人预捕获构型的规划算法,以获得最优捕获能力。最后,搭建气浮式空间机器人实验平台验证了方法的有效性。