自由人的书写

2020-11-09张翀赵旭东

张翀 赵旭东

我与黄文斌先生素未相识,仅在网端看到展讯及作品。讶异钦佩之余,恰好与我的专业,以及近期的阅读与思考有关,就觉得应该写点什么。

文斌先生“痛饮读离骚”展览中的书法,均与酒相关,多以对联为主。不少是一些耳熟能详的联句,被他“奇怪”且富有想象力的书写,也拗劲十足。就像有副无情对,“五月黄梅天,三星白兰地”,当中也有我最喜欢的黄庭坚诗联,“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”。

这次展览作品大致可分为三类,或者说是三个系列。

第一类,是文字笔画增饰衍笔或图案的,如“自号酒徒胸中全无糟粕,人称浪子笔下颇有波澜”、“茶烹松火红,酒汲荷叶绿”等,取法春秋战国时候的鸟虫书。所谓鸟虫书,是用类似的鸟或虫的形象,増饰在笔画间。铜器或古文字研究者,常称其为装饰的衍笔。而衍笔之谓,也可以与“装饰”的词源相呼应。Decorate一词带有无意义的暗指。放到字体上,这些鸟虫装饰亦不起到造字部件的功用。

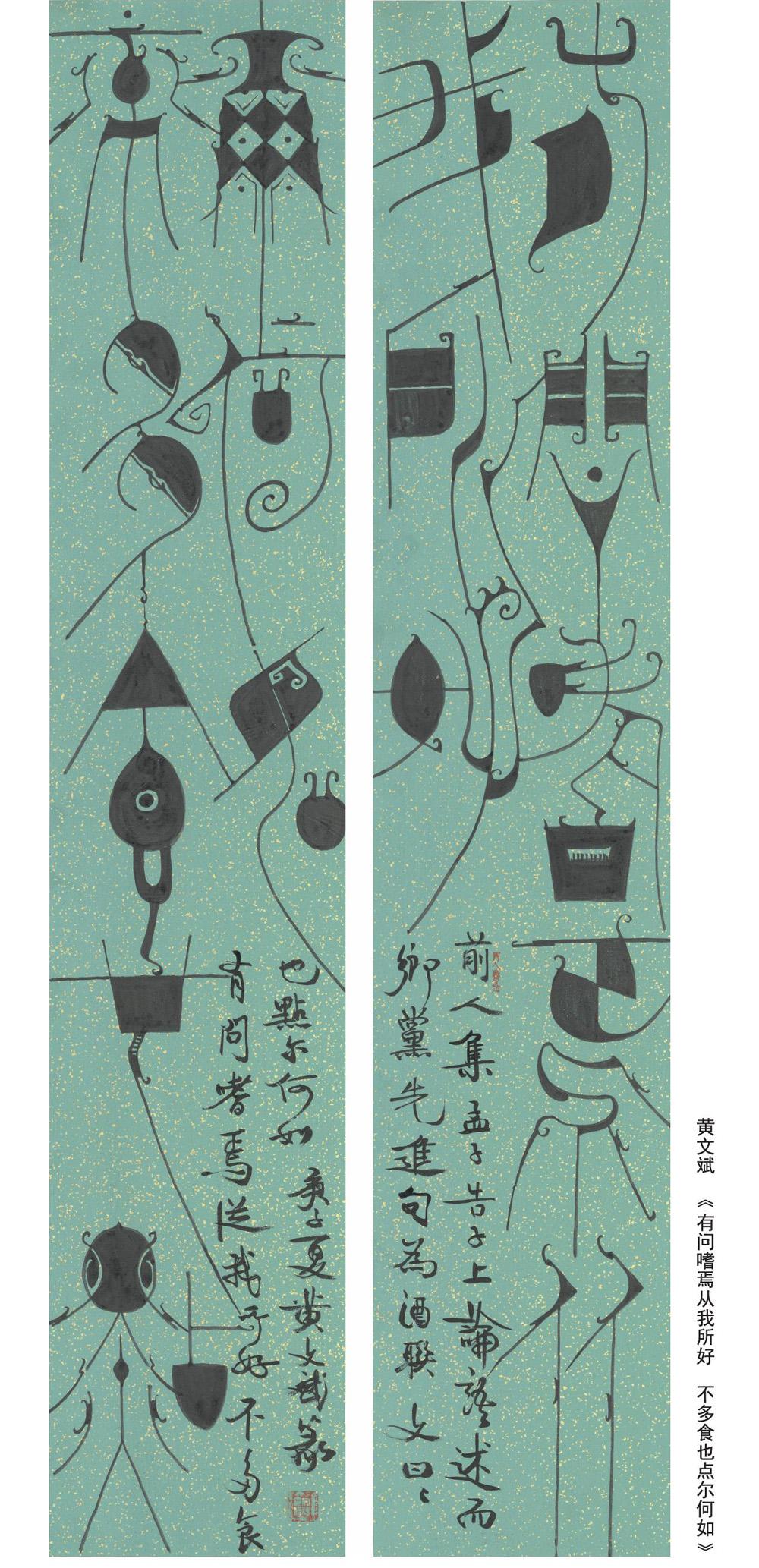

果真没有意义么?且看“三杯通大道,一斗合自然”、“有问嗜焉从我所好,不多食也点尔何如”等作品,可谓是从鸟虫书化出,但又赋予了新的意义。这些作品结体多有变化,或拉长,或变直线为曲线。在鸟虫饰笔的部位改用方格、涂黑等手法。这些又能往上追溯到早于鸟虫书的时代。商末周初的金文因铸造等关系,多有填实或肥笔。

鸟虫书引入到书道,最初见于鸟虫篆。但因篆刻多在方寸,受到空间的限制,多采用吴、越仅有衍筆装饰的风格。反倒忘了东周时期其他地区的风格。

如楚地鸟虫书添肥飘逸的“蚊脚书”,而黄书的结体变化则更近乎后来楚、蔡两地的鸟虫书。在我看来,“引鹤许行三径晓,约梅同醉一壶春”就有类似的因素。经过这样的吸收与变化,鸟虫等部件不再是字体的附庸,反而生成更具奇态的视觉意义,如作品“聊浮游以逍遥”,文字更具有图像的意味,且充满全幅。之前的鸟虫篆更像是在致敬传统,而文斌先生的作品则是面向未来。

第二类是“知我知鱼未是乐 有花有酒且开眉”、“冰簟且眠金镂枕,琼筵不醉玉交杯”,权且称作传统篆书的现代书写。像“知有”联近于峄山等铁线篆风,“冰琼”联则参以吴让翁的味道。不仅如此,这类作品有意地将笔画与线条合一。这较之第一类,更近乎传统篆书的语言,但意趣却不落前人窠臼。他的解决方案在于将字的上下空间压缩,出现字尾连字头的情况。这就有符号(Sign)转化为形象(Image)的可能,甚至还有字间穿插,如“美人娟娟如隔水,濯足洞庭望八荒”,“人”字的头部插入“美”字的两脚。

类似错落的字排,见于商代晚期的金文,西周昭穆之后的金文开始整饬,阅读的意味要大于观看。其视觉性却不及晚商的金文,像吴大澂等金石诸老主要即以西周中期的金文为学习范本,书联也是一字一隔,严整有余,意趣不足。文斌先生则不然,一联一行,是朝着视觉化更进了一步,这恐怕应该是书法现代化的一种途径。较之其他书体,篆书的线条更为独立,尚未融入到字符部件中,有与平面设计、建筑等视觉元素发生关系的可能。就像文斌先生用纵横的线条创造的另一幅“聊浮游以逍遥”,可能就有这种性质的尝试。

除改造字体内外空间外,黄文斌还有一些解构的方法。如“望崦嵫而勿迫,恐鹈鹕之先鸣”,字体是以简帛文字为基础。不过,摒弃了简书顿笔而致的粗笔,改易为较均匀的线条,仅保留了简书的书势。我们知道,简牍文字因简册木牍的载体关系,字形较小。进行再创造时,受到母体限制,也难以放大。我曾在展厅见过放大摹写的简书,荒疏可笑。

但是,经过解构再写出来就不一样,就有了作品尺寸可变的基因。这件作品单条尺寸为56cm×10cm。推算下来,每字见方在10cm左右,大小几乎是简书文字的十倍。恰是简省掉顿笔,使得放大后没有“一把草”式的感觉,反倒滋厚绵延。这实质上是对简书用笔习惯的修改。汉代毛笔以及持简而书的姿势的关系,简帛的文字不可能大起来。我们应时时警惕,不能因循守旧,尤其是在材料方面。这组作品中还有一件,“不拘乎山水之形云阵皆山月光皆水,有得于酒诗之意花酣也酒鸟叫也诗”取径两汉砖瓦文字,却并不撫古具体的某件。其来路缥缈,却给人以前程的信心,也是文斌先生个人的“不拘乎”吧。

还有一类,是以隶书为底,进行了一些并笔、黑体等视觉创造,如“愿陪南岳寿,长奉北辰尊”。这类作品不多,但弥足珍贵,可视作是对伊秉绶的反思。这一风格显然是受到伊秉绶的启发。可我们发现,伊书带有现代性的作品,多是横向的横披。而竖向的条幅或对联,则又退回到传统的臣工书作中。这有横向或竖向观看次序的问题,或者说是眼睛运动方向。除此之外,也有伊书采用均一线条的缘故,而且结体也较为平稳。而文斌先生在这个基础上,更拓展了一步,粗体与布白的运用讨论了竖式作品的更多可能。所谓金石书法只是对书协为主的行政体系的对抗。当它完成使命后,并不会对书法本身有多少启发。书法的未来之路,一定是要追求以技术为基础的形式感和视觉性。

值得注意的是,黄文斌还试图将这三类风格融合,形成更加紧密的书写系统。这以“酒气指尖出,歌声天外来”、“生死看淡,不服就干”、“案有黄庭樽有酒”“老去读书随忘却,醉中得句若飞来”为代表,视觉性和形式感进行了有机的组织。可能有人会质疑,这不是书写,而是画字。可我们需要知道的是,从商代甲骨契文到汉唐道教的符箓,都有画的意味。文字创立之初,就带有有精英化知识的意味,作为绝天地通的媒介,文字就不是给一般人看的。在神权与王权统一的时代,这当然是一种知识垄断,但因为通神的独特使命,文字显得生趣盎然,勃勃生机。后来在经学时代,彻底的文本化后,文字的字形部件被彻底的禁锢,书写也就变作了抄写。

从某种意义上来说,黄文斌这样综合性的书字不啻是对抄写的解放,回归到形象的本源。二王之所以是二王,除去笔势飞动外,点画间隐然是有形象的,即所谓“龙翔凤翥”。这种形象不是简单的物像,而是对宇宙时空、生死兴亡的有形且无形的传达,是一种意象。这也是在以书法的面貌,呼应了贡布里希所提出的艺术反抗“逼真”的哲思。那么,在书法领域,什么是“逼真”的代名词?我想,应该就是写字、抄录一类的吧。

纯正的艺术既要脱胎于宗教,又得背离宗教,其间的平衡点甚难拿捏。这一法则,也使得商朝或两汉都无法真正成为艺术的黄金时代,反而在东周和魏晋,艺术能够得以舒展。无论是东周的神话,还是魏晋的玄学,都是对宗教的继承与异构,恰恰成为了艺术生长的沃土。只有屈原《离骚》中敢于问天,“何阖而晦,何开而明”。这可能以“通饮读离骚”为展题的缘由吧,是为了缅怀那个充满想象力的时代。

说“常得无事,痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士”的王恭,后来被人讥笑“读书少”。这不过是后来南朝知识至上、学士取代名士的风潮使然。转念想想,知识有时也能成为艺术的敌人。多者成厄,会困住艺术创造者的想象的。艺术是最怕受到限制的。上古祭祀用酒,是因为酒能致神。陶渊明家贫多无酒,且又不善饮,但《饮酒》二十首,篇篇酒意十足,乃是“偶有名酒,无夕不饮”。酒意和诗意正好是在足而未满间,这也是艺术或饮酒的微妙之处。黄文斌的几幅《饮酒》,也顾盼自得。他的关于酒的作品,充满着想象力和磅礴气,这要比文字或酒更能通神。

张翀 草于庚子端午

自由人的书写

——观黄文斌先生篆刻书法展的旁白

写字这事情,本来就是非自然的,因为它是人造的事物,自然生不出文字这东西出来。但很多自以为文明的人,更乐于给写字添加上一个“道法自然”的绰号,非用“法”这个字来去命名“书”,因此而得“书法”之名,并引以为荣,以书法家自居。但在这里,细细想来,如何會有一种自然的成分在里面呢?

殊不知,自然千变万化,看看当下吧,连自然之中病毒究竟怎么变,我们大家都说不出来一个人人都可以接受的道理出来,街头小老百姓说不出来,这是很自然的,因为他们不思考,但一些大科学家们,似乎也只能像巫师一般去做各种的猜测,猜来猜去,这其中的故事原委还是不如两千年前古希腊的奥维德所写《变形记》(Metamorphoses)来得更为有趣和可信,若不是顶着“科学”这两个字的名头,想来这些考纯粹理性吃饭的人又和那些市井贩夫走卒有何根本的分别呢?

离题太远,还是转回到文字书写的书法上来,本来就是人会写字这么一件事,写出一些名堂的人非说它是“法”,那便只能是一种人为之法了,没有一点点的自然成分可言,而再一细谈到关于法的事情,人世间的法,或许大都可谓有一种趋同之势,并不是说它的内容而是说它的结构趋同,这结构即专指和人的关系的那种结构,霍布斯就说过,法不是用来提供公正的,它是要让人去服从的,仅此而已,因此它是人为的而不是自然的。书法大概也不过是如此,喜欢谈书法的那些人,原来大多在野,随意而为,现在好多则是以学院派自居了,还要顺应时代之需,搞出许多教程出来,结果书是越出越多,结果书写的趣味却是越来越少了,而且那结果自然是一副道德家般的姿态,非要所谓颜体、柳体、赵体不学,或者非王右军的风格不摹,这就属于是地地道道的人要刻意为之的法了,学的人照着那些所谓有法可依的“体”或者教程老老实实地去服从便是。

但另一方面,人去写字本身,又却是含有一种自然发挥的成分的,有心去观察不懂事的小孩子,他们自己在地上尿了一泡尿,然后便不知香臭地非伸手去抓尿水来随便的乱涂,这可真是人的一种最自然的书写了,可大人们一般都会是有一种自负的,甚至还有些久已养成的自以为是的自傲和自大,因此自然是不肯承认这种书写背后的自然活泼又可爱的属性了。实际上,小孩子的任意涂抹才应该算是一种真正属于自然书写的事情了,但我们怎么可能指望着专门以板着面孔来训斥小孩子的道德家们去承认这种书写的天真和价值呢?但画家毕加索承认了这一点,他说自己大半生都是在学习如何能够像一个小孩子般地去学习作画,因此态度而成为了一代引领立体主义绘画潮流的大师。

在这方面,中国人的写和画可谓是同一个道理的,所谓的书画同源,也就是这个意思,书画之间本是可以打通来的,实际上用刀去刻也是和用笔去写和画都是相通的,背后都是一个道理,那就是如何可能不那么费劲心思的随意自由的书写。现在很多讲书法的人硬生生地把平常字的书写一下子就逼迫到了一种类似印刷体模刻般的残忍道路上去却还并不自知,满世界挂在主人家厅堂里的各种大同小异的墨迹或座右铭都成为是这样的字,那多少总是让人感觉到像一个血肉之躯的耶稣被钉在了十字架上一般的极度不自然。中国画的命运大概也不过是如此,花鸟鱼虫山水之类的事物本该是属于自然的一部分,但一种不自然的绘画类别使得本来要去尽情描摹自然的画作越来越僵化而成教条画了。当年张大千先生跑去巴黎见到毕加索的那种不快,实在可谓是一种真性情和一种假自然之间的遭遇,自由自在的创造总会是跟一种真自然紧密地联系在一起,而拼尽老命去呕心沥血的临摹,到头来充其量也还只是一种假自然而已。

因此,能让人在一种自由的空间中去进行一种创造,乃至于尽兴随意的涂抹,倒可算得上是书写绘画乃至篆刻艺术上的一种真自然的真面目,而往往一个时代里不喜欢这种气派和作为的人如果越多,也就说明了书画腐败发霉的味道也就是越来越重了。虽然万事万物都在不断的变化之中,但事物发生发展的大致规律还是可能有的,这并不是一种规则意义上的规律,而是一种过程中的自我循环,因此凡是人间的事物,也包括书画在内,最初都一定会是从小孩子般的散漫而无拘束开始,中间一定会经过一个很漫长时间的人去刻意为之的华美精致的雕琢并使之规范化的过程,由此而形成一种人人趋之若鹜去追随的风格,进而引领着一个时代的前进和发展,然后就很快地必然又会从一种绚丽辉煌并且散发着浓郁香气之中日益走向一种衰败、腐朽以及最后糜烂的宿命。而一个社会能够稍微对此过程去做一种纠正的,不过就是给那些乐于从事书写、绘画、雕刻乃至涂抹的人以一种真正的自由和散漫,很显然,在这里最要清醒的是,最终的书写便是一种自由人的自由书写而已。

近日,疫情正盛,莲池兄转来即将要在西子湖畔进行展览的黄文斌先生的篆刻书法展,借助网络的发达,因此可以有机会先睹为快,字里行间都是一种酣畅淋漓的痛快,因此而浮想联翩。莲池微信语音命我为此展览写上几句话,因为实在不懂,又要说话,那也只能以外行之笔去违规地涂抹这些精致而内行的作品了。

赵旭东 六月十九日子夜时分