礼乐文化与西周楚钟

2020-11-06黄莹

摘要:周代建立的禮乐制度,是当时社会的典章制度和道德规范,在音乐乐器上主要表现为青铜乐钟与编磬。周代礼乐文化与西周楚钟有着密切的关系:楚人的青铜乐钟最初是效仿周制,如随葬乐器、乐悬制度等;至西周中晚期出现了包括楚公■钟、楚公逆钟、楚季宝钟等西周楚钟,逐渐显现出自己的特色。楚钟在继承周礼的基础上,在纹饰风格、组合、铭文、音乐性能等方面有着自身的特点。

关键词:礼乐;乐悬;楚钟

中图分类号:K221 文献标识码:A 文章编号:2096-5982(2020)10-0112-07

“礼”之本义,据许慎《说文解字》解释为:“礼,履也,所以事神致福也。从示从豊。”因此“礼”之本义是指祭神之器,而后引用为祭神的宗教仪式,再而后才泛指人类社会日常生活中的各种行为仪式。自西周以来,礼乐制度逐步建立、施行和传播。“礼乐是中国传统文化核心的二元,‘礼是中国传统的政治、伦理、祭祀的规章制度及其相关的仪式;‘乐是以音乐歌舞为中心的各种艺术活动。……礼乐的结合最早实现于祭祀活动之中。……周公的最大贡献是将这一宗教性的礼乐文化改造成政治性的礼乐文化。周公制礼作乐,将礼乐作为国家的根本制度。”① 乐的特性从某种程度上说适应了礼的要求,“移风易俗,莫善于乐”②。《左传》载,孔子曾说:“器以藏礼”,“名位不同,礼亦异数”,礼器是显示人们礼仪规范的重要的器物,使“贵贱有等”、“上下有则”,是贵族社会等级制度的一种反映。本文即探讨礼乐文化与西周楚钟的关系。楚人的青铜乐钟最初是效仿周制,如随葬乐器、乐悬制度等。至西周中晚期出现了包括楚公钟、楚公逆钟、楚季宝钟等西周楚钟,逐渐显现出自己的特色。西周楚钟体现出了礼乐文化在南方楚地的推行,反映了楚文化对周代礼制的继承和发展。

一、随葬乐器

中国是最早制造和使用乐钟的国家。盛行于青铜时代的青铜钟,与当时各诸侯国乐律学、声乐学和青铜冶铸技术的高度发达是分不开的。先秦时期,以编钟为主奏乐器的庙堂雅乐,成为中国独特礼乐文化的主要形式。“八音之中,金石为先。”青铜钟分为甬钟、钮钟、■钟等种类,按一定的先后次序组合起来,称为编钟。钟是两周盛行宫廷乐器之首,也是帝王权力的象征,故常以钟鼎并称。《易经·豫卦》:“先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。”《礼记·乐记》称:“礼乐顺天地之诚,达神明之德,隆兴上下之神。”又说:“乐者敦和,率神而从天;礼者辨宜,居鬼而从地。故圣人作乐以应天,制礼以配地。”礼乐制度的建立在音乐上主要表现为青铜乐钟以及石磬的使用,襄汾陶寺墓地成组的鼍鼓与石磬、二里头夏文化的铜铃,构成了中国礼乐中早期的金石之声。③ 殷商礼乐中编庸与特磬、编庸与编磬的基本组合,成为典型的金石之乐。④ 西周制礼作乐,编钟、编镈与编磬成为重要的旋律乐器,成为礼乐制度最显赫的文化形态。在礼乐制度的规范下,大量金石乐器被作为主要的随葬品入葬于诸侯、世卿等高等级贵族墓中。《周礼·春官·笙师》载:“大丧,廞其乐器,及葬奉而藏之。”可见,金石乐器的入葬,并非随意而为,而是礼制下的规约行为,蕴含着深刻的寓意。作为王朝历史、等级社会、伦理文化的见证者和参与者,青铜钟可以说是牵一发而动全身,每一次发展变化:如数量的多寡、形制的变化、用乐的形式、适用的场合等,都饱含着浓郁的政治信息和文化内涵,都无形地折射了社会的变迁和时代的发展,成为礼乐、等级制度变化的重要标志之一。

在西周社会中,金石乐器的功用主要有二:一是用来演奏乐曲,在欢娱喜庆的场合宴乐父兄宾朋,或在庄严肃穆的宗庙祭祀先祖神灵;二是作为礼制的物化形式,为统治阶级彰显财富、功绩;标志身份、地位。西周墓葬中,作为随葬物而入葬的乐器,显然丧失了其演奏乐曲的乐用功能,但其礼用功能与现实中无二,依然是墓主身份等级的标示物。在西周墓葬中凡出土编钟的墓,其墓主人等级都很高,如庄白一号窖藏、长甶墓、茹家庄 M1 甲室等,按照《周礼》推测当为天子或诸侯级别。⑤ 就西周晚期能够使用编钟的人群而言,可以分为周王、诸侯与王室之卿(如晋侯、虢仲、倗伯夫人等)、王室高级官吏(如殷或士戌、单氏逑等)、王室高级官吏的家臣及诸侯之卿(如虢仲家臣公臣等)四个基本等级,可见等级之森严。⑥ 现有的考古资料表明,随葬乐器与否及多少是标示墓主等级的重要标尺。这类乐钟的入葬,无疑具有强烈的礼制象征意义,即通过这种随葬形式,彰显墓主生前的地位、功绩并期望将这份荣耀传之后世,同时也为其子孙带来福祉。

《孟子·万章下》曰:“集大成也者,金声而玉振之也。金声也者,始条理也,玉振之也者,终条理也。始条理者,智之事也,终条理者,圣之事也。”西周时期的礼乐制度是和其政治体系密切关联的,它具有加强血缘关系、教化百姓和维护统治的多种职能。青铜钟作为礼乐重器,是祭祀时必备的乐器。《诗经》屡有关于钟的记载,如《小雅》中的《彤弓》《宾之初筵》《白华》等篇。在贵族的宗庙里,祭祀的烟火燎绕,鼓声隆隆,钟声锵锵,达到了人神相通,得到了神灵及祖先的保佑。从考古发现的甬钟看,绝大多数有铭文之钟,其铭文内容与祭享紧密相关,如“大林钟”、“大林协钟”、“大和钟”的铭文等。另一方面,青铜钟也是西周时期演奏歌乐的乐器。《诗经·周颂》中的《大武》乐章,据王国维先生考证全剧共有六部分,足见其规模。西周乐器据《诗经》记载有20多种,而在出土的乐器中,编钟在形体质量上占绝对优势,可知其音乐性能也是非常突出的。礼乐仪式本身具有很强的表演性,在《礼记·乐记》中有突出的记载:“故钟鼓管磬,羽籥干戚,乐之器也。屈伸俯仰,缀兆舒疾,乐之文也。簠簋俎豆,制度文章,礼之器也。升降上下,周还裼袭,礼之文也。”这里所说的“乐”指的是宗庙乐章,指能登大雅之堂的金石之音。孔子就曾认为“器”和“名”一样,都属于“不可假人”之列。所以,青铜钟无论作为祭祀重器,还是作为“八音之首”,其所代表的礼乐功能,是“因声知政”的。

我们在讨论青铜钟礼用功能的同时,不能完全忽视其本身的音乐性能。虽然乐器在入葬的瞬间已无法再如现实中那样演奏乐曲,但作为一种象征显然包含了希望在另一个世界也能够给墓主人带来欢娱的期望。如井叔采编钟铭文:“用喜乐文神人”⑦,明确表达了其娱神的功用。它是乐器娱乐功能在祭祖时的一种表现方式,《诗经·小雅·楚茨》就描绘了周人以乐娱神的情景:“礼仪既备,钟鼓既戒。孝孙徂位,工祝致告。神具醉止,皇尸载起。鼓钟送尸,神保聿归。”在葬礼上也应有类似的娱神仪式,有音乐等伴随墓主人登入假象中的神的世界。这些随葬的实用乐器很可能就是当时仪式音乐的演奏载体,演奏结束后直接作为随葬重器入葬,以期欢娱永远伴随逝者。⑧

二、乐悬制度

钟鼓之乐、金石之音,是以金石、钟鼓类乐器为核心的西周宫廷乐队的泛称。另见有金石乐悬、钟鼓乐悬等称谓。集青铜时代礼乐文化之大成的西周宫廷“雅乐”,是以位居“八音”之首的金(编钟)、石(编磬)类乐器的编悬结构为主体,并以周天子所独享的“宫悬”制度为其标志。所谓“宫悬”,即钟磬编悬呈四面排列的恢宏巨制。如《仪礼注疏》:“天子宫悬,诸侯轩悬,士大夫判悬,士特悬。”⑨ 在钟、磬编悬的四角的重要位置上,还树立着古人认为可以沟通天地神灵之间关系的建鼓,从而使鼓声在雅乐的乐队中保有着声震四方的独特地位,以至于“金石之乐”与“钟鼓之乐”的名称一直相互为用、不分彼此,从而使二者在中国礼乐文化发展史上具有同等重要的历史地位和学术定位。

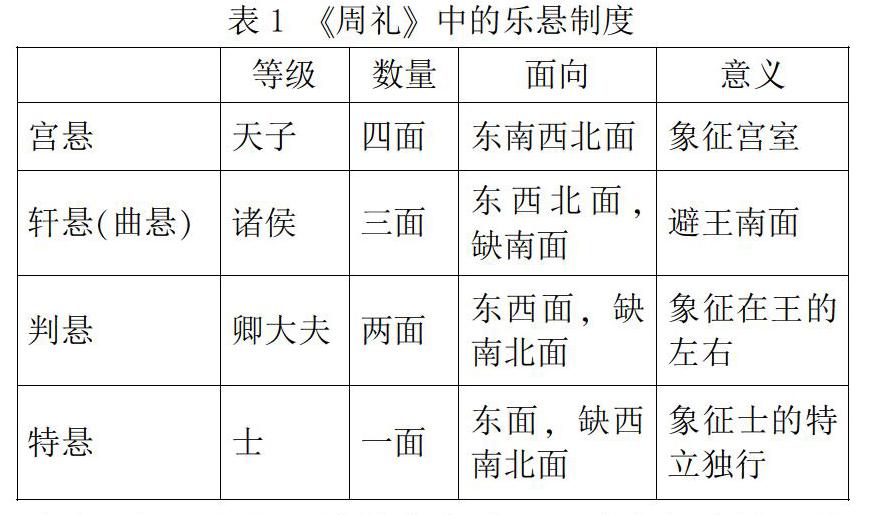

西周时期青铜钟的使用是有严格规定的。所谓“礼非乐不行,乐非礼不举。”《礼记·曲礼下》说:“大夫无故不彻悬,士无故不彻琴瑟。”显示出乐悬制度在大夫级、士级贵族中被严格地执行。乐悬就是悬挂钟磬的曲尺形钟架,不同等级有着不同的规定。《周礼·春官·小胥》:“正乐悬之位,王宫悬,诸侯轩悬,卿大夫判悬,士特悬,辩其声。”郑玄注:“乐悬,谓钟磬之属悬于笱虡者。郑司农云:‘宫悬四面悬。轩悬去其一面,判悬又去其一面,特悬又去其一面。四面象宫室四面有墙,故谓之宫悬。轩悬三面,其形曲,故《春秋传》曰‘请曲悬繁缨以朝,诸侯礼也,故曰惟器与名不可以假人。玄谓轩悬去南面,辟王也。判悬左右之合,又空北面。特悬悬于东方,或于阶间而已。”《周礼》规定的“乐悬”有“宫悬”、“轩悬”、“判悬”、“特悬”四种等级。《左传·成公二年》:“请曲悬”,杜预注:“轩悬也。《周礼》:天子乐,宫悬四面;诸侯轩悬,阙南方。”孔颖达疏:“是先儒皆以阙南方,故曲也。”《孔子家语·正论解》:“请曲悬之乐”,王肃注:“诸侯轩悬,轩悬阙一面也,故谓之曲悬之乐。”《文献通考·乐悬》:“宫悬四面,象宫室,王以四方为家故也。轩悬缺其南,避王南面故也。判悬东西之象,卿大夫左右王也。特悬则一肆而已,象士之特立独行也。”正是这种有着严格区别,又各自代表不同阶层特殊意义的礼乐规范,形成了乐悬制度。罗泰认为:“乐悬是商周贵族仪式音乐的重要代表,最为动人的音乐演出被嵌入到宗教祭仪之中,通过乐悬来保持宇宙和谐,并周期性地确立社会秩序。”⑩ 根据记载,我们可以把乐悬制度归纳如下。(见表1)

迄今出土的规模最大、数量最多的编钟就出自楚系曾墓。战国早期的曾国,一方面深受楚文化影响,一方面也沿用周人旧制。曾侯乙墓钟、磬等主

表1 《周礼》中的乐悬制度

要乐器出于中室,编钟靠南壁、西壁立架陈放,编磬靠北壁立架陈放;编钟悬于两面的曲尺形钟架上,加上编磐一面,合于诸侯三面“轩悬”的制度。“轩悬”,又叫“曲悬”。不过曾侯乙墓的“轩悬”实际是缺东面的,与文献所载轩悬“阙南面”的解释不同。所缺的一面不是南面,这似乎反映了战国初年礼制的破坏,也可能与“凶事尚右”的葬俗有关。《道德经》:“吉事尚左,凶事尚右”;《礼记·檀弓上》郑注云:“丧尚右,右阴也;吉尚左,左阳也。”朝觐之礼北为上,故缺南面;丧葬之礼阴(西)为上,故缺阳(东)面。虽方向有异,但乐悬的架面与规模是相同的。春秋中期的王孙诰编钟出土于河南淅川下寺M2楚墓中,26件钟的形制相同,大小依次递减。此墓的主人为楚国令尹子庚,子庚名午,春秋时期楚庄王之子,因此又名王子午。按照礼制,令尹级别的诸侯应该使用三面悬钟的轩悬制度,但这套王孙诰编钟分为上下两层悬挂在木质的钟架上(出土时木质钟架已腐朽),下层八枚大的钟为低音区,用于演奏和声部分;上层小的钟为高音区,用于演奏旋律,七音俱全,可以旋宫转调。(见图1)春秋战国时期礼崩乐坏,僭越等不合乎于礼制的现象屡见不鲜,楚人的乐悬制度,还有待新的考古材料来证明。

三、西周楚钟

西周时期楚国最具代表性的青铜器是钟,楚人有铸钟的传统,这与周及中原各国以鼎为礼乐标志的做法明显有别。有的学者据此认为,西周时期的楚国存在着独具特色的“钟乐文化”。{11} 以至于楚之王公贵族逝去,常以编钟来隨葬,因为楚人认同编钟同青铜礼器鼎一样是王权的象征。西周时期发现的楚青铜乐钟的随葬,一方面是作为礼器的象征,显示出墓主人的等级身份,彰显墓主人生前的功绩和地位;另一方面作为乐器而特有的音乐功能用以娱神,从而祭奠逝者。楚人尚钟,对他们来说,金石之乐不仅具有同期中原华夏诸国统治者视为祭祀、娱乐之工具的传统,同时又独特地被视为王权和国力的体现,故而随着楚国政治、经济、文化的鼎盛,极力追求编钟性能的完美、规模的庞大、铸造的精良。

楚人有着对乐钟独特的偏爱,无论是在宴会宾客或是祭祀鬼神时,楚人都喜爱“陈钟按鼓,造新歌些”;“宫庭震惊,发激楚些”。钟鼓之乐的排场,还上升到国家政治的高度。春秋时期吴师入郢,“烧高府之粟,破九龙之钟”,前者是为了削弱楚国的经济实力,后者是企图动摇楚国的政治统治,可见楚人是把乐钟上升到王权的高度。文献记载的楚国三位乐官:钟仪、钟建、钟子期都是以钟为姓氏,想必是楚人爱钟,以钟为群乐之首,视钟为重器,因而让司乐之官以钟为氏。在已经发现的周代乐钟中,唯有楚钟形制最大、规模最巨、制作最精、音色最好、音域最宽、音律最准。楚国的青铜乐钟在东周时期创造了非常鼎盛的、无出其右的编钟文化,在中国先秦编钟中的地位十分突出。春秋战国时期楚地出土了河南叶县旧县M4钟、旧县M1钟、淅川下寺M1敬事天王钟、淅川下寺M10瞰钟、淅川徐家岭M3钟、淅川下寺M2王孙诰编钟、固始鄱子成周钟、新蔡平夜君成钟、淮阳平粮台钟、上蔡钟;湖北随州擂鼓墩M1钟、擂鼓墩M2钟、当阳秦王卑命钟、枣阳九连墩M1曾侯乙钟、九连墩M2钟、天星观M1钟、天星观M2钟;安徽寿县蔡侯钟、六安钟;湖南怀化黔阳钟、临澧九里M1钟等等。{12} 河南淅川下寺M2王孙诰编钟是春秋时期件数最多的一套编钟,一共26件,钟身均呈合瓦形,最大的一件高120.4厘米,重152.8公斤;最小的一件高23.35厘米,重2.5公斤。每枚钟上均铸有篆书铭文,共113字,是春秋乐钟典范。战国时期湖北随县擂鼓墩M1曾侯乙墓中出土的64件一套的编钟(不包括楚王所送镈钟),是迄今发现的最完整最大的一套青铜编钟,以其磅礴宏伟的气势、雄浑悦耳的音色而成为编钟之冠,是世界上已知最早的具有十二个半音、至今仍能演奏多种乐曲的巨型古乐器。{13}

楚人在青铜器等礼仪制度方面,最开始是效仿西周王朝的。有学者一针见血地指出:“虽然楚钟纹饰独特,但仍在类型和音响方面依附于中国北方的编钟原型。……东周时期的楚礼仪音乐当由西周的宫廷音乐派生而来,它与周文化圈内其它地区的礼仪音乐继续共存。……东周大部分时期楚礼仪音乐在宫廷中的表演,是有较少的地方风味,它可能仍然具有很多周的风格。……楚宫廷文化以及礼仪音乐显示,它基本上是由周所派生而来的。”{14} 《国语·楚语》记载楚国的申叔时论述如何教育太子说:“教之春秋,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之世,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之诗,而为之导广显德,以耀明其志;教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮;教之令,使访物官;教之语,使明其德,而知先王之务用明德于民也;教之故志,使知废兴者而戒惧焉;教之训典,使知族类,行比义焉。”从这段文字中不难看出,楚国在政治上十分重视诗教与乐教,这与中原文化中的教育观念相类。总体来说,楚钟也明显是楚人礼乐制度的重要组成部分,符合中原周制礼乐文化的各项要求。

最早的楚钟出现于西周中晚期,推测楚国的编钟制度应该形成于这一时间段。迄今为止,已知的西周楚国青铜器绝大部分是钟,显示了楚人与中原诸夏分庭抗礼的决心与气魄。从目前的资料来看,西周时期出土的楚钟以甬钟为主。比较重要的发现有:楚公■钟5件、楚公逆钟8件、楚季宝钟11件;此外还有大悟县雷家山出土的约西周晚期时段的7件编钟、武昌县木头岭出土的西周时期的3件夔龙纹钟、钟祥县花山出土的5件编钟、通山县楠城畈的1件大钟、通山县下泉的1件钟等。{15} 除湖北发现的楚钟外,还有湖南湘潭洪家峭西周墓出土的2件{16},和湘潭青山桥窖藏出土的1件{17},年代是西周末期。在钟祥、通山、大悟等地出土西周时期的甬钟均无铭文。钟祥所出5件和大悟所出7件,目前未见测音资料发表(大悟钟原简报说具备宫商角徵羽音阶结构),但有些还有第二基音标志(即右侧鼓小鸟纹),估计年代当在西周晚期或稍晚些{18}。

西周时期出土的楚钟多是甬钟,甬钟是古代铜制大型打击乐器,盛行于青铜时代。楚地甬钟与中原类型甬钟相比有着自身的特色,随着历史的演进,形成由8件到9件、到13件、到26件、36件至64件的巨大规模,为先秦音乐制度的发展作出了巨大的贡献。目前西周时期出土的楚钟以楚公■钟、楚公逆钟、楚季宝钟最为重要,影响较大。这三套西周楚钟的时间顺序是:西周中晚期楚季宝钟,西周晚期楚公逆钟,西周晚期楚公■钟。西周楚钟继承了西周晚期中原地区青铜钟的形制,在甬部、钲部、篆间、鼓部、午部等部分有着较大的相似性。楚公■钟与西周早期甬钟的形制非常相似,如陕西扶风出土的宣王时期的南宫乎钟。{19}(见图2)但同时,西周晚期楚人并没有完全照搬,而是对各部位纹样的组合重新加以调整。这些甬钟量大质好,还刻有铭文,对西周时期楚国的各种情况介绍较多,能反映出当时的各种礼乐制度。楚国音乐经过长时期的酝酿后,将中原华夏文明的精髓与江汉流域及南方其它地区民族的原始艺术精神和实践结合一起,进而形成了自己多民族、异风格、实践丰富、理论完善的音乐艺术体系,并奠定了楚国音乐作为华夏音乐文化南方支流之表率的基础。

四、西周楚钟具有楚文化纹饰风格

西周楚钟在继承周代礼制的基础上,在纹饰风格、组合、铭文、音乐性能等方面有着自身的特点。1993年在山西天马—曲村遗址北赵晋侯墓地64号墓出土的1套8件楚公逆甬钟,铭文中有:“内(纳)飨(享)赤金九万钧……自作和齐锡钟百肆”{20}。意思是楚公逆出巡,有四方首领入贡,所贡的红铜达9万钧之多。楚公逆即西周晚期楚君熊鄂,他得到四方首领入贡的九万钧红铜之后,自己开始制造编钟。“和齐”指钟声谐和,说明当时楚国工匠已具备较高的铸造技术;“百肆”指所铸编钟数量之多,反映出楚国铸造业已具有较大的规模。如果西周时的楚国不具备相应的青銅冶炼能力,是难以接纳如此数量的红铜的。李学勤比照晋侯墓出土的楚公逆编钟铭文研究发现,宋代《钟鼎款识》中记载的楚公逆钟其单独成篇的铭文为“唯八月甲申,楚公逆自作大雷(钟),厥名曰□□□□。(楚)公逆其万年寿□□亡□,孙子其永宝”{21}。可以肯定,这件宋代的楚公逆钟与晋侯墓发现的楚公逆编钟不是一套,应该属于另一套楚公逆编钟。据晋侯墓出土楚公逆钟铭文“百食(肆)”,李学勤指出“百”下面的字是钟的单位{22},黄锡全、于炳文认为其中的“食”即“肆”,“百食”就是“百肆”{23}。由此可见,西周时期湖北地区的先民不仅继承和发展了商代已出现的合铸、分铸、浑铸等铸造技术,而且在铜合金的配比上进行了探索,铸造出音质、音色均达到较高水平的编钟,尤其是石范的使用,标志着铸造技术的新起点。

西周宣王时期楚公编钟形体虽然与关中地区周式编钟没有很大的区别,但纹样已形成了自己的特色。如前文资料,现发现楚人至少已铸造西周编钟6套40多件。铸造数量如此之大且纹样独特的西周编钟,已形成了这一时期楚钟独特的风格,这体现在以下两个方面:

一是出现了大量关中地区周式甬钟未见的纹样。钲、篆间以双阴线夹乳丁作界隔在周式钟中未曾见过。最为突出的是钲、篆间出现了关中地区甬钟未见过的双阴线界隔,篆间出现了蝉纹、阳线斜角回首龙纹,正鼓部出现了龙、凤、虎纹组合搭配的纹样,右鼓部出现了阴线象纹、小动物穿山甲纹等。湖北江陵江北农场出土的西周早期甬钟右鼓部则为小鹿纹{24}。这些纹样当为楚人创造的特有的纹样形式。

二是楚人虽然继续沿用关中地区甬钟的纹样,但并不是原盘照搬而是加以变化。例如,旋上均为纤细的阳线纹、干呈小环状是关中地区西周早期甬钟的特点,西周晚期几乎不见,而楚钟这一时期继续使用;右鼓部小鸟纹变关中地区勾喙、垂尾为昂首花冠、尖喙、翘尾状;正鼓部大卷云纹明显改关中地区简洁、多单线的形式为规整繁密的结构。西周宣王时期,楚人甬钟没有使用关中地区同时期甬钟及其他铜器上流行的纹样,并创造了自己特有的纹样形式,从而形成了楚式编钟的独特风格,与同时期的秦国周式编钟有明显区别。

学术界一般认为,以鼎为标志的礼制形成于西周早期,以钟为标志的乐制形成于西周晚期。{25} 楚文化系统中情况与此类似,但钟的地位比鼎更重要些。为什么西周时期的楚国能够并且愿意制造出这样数量多、规格高、技术强的大型编钟呢?从根本上来说,楚国是在学习周王朝的礼仪制度。正如学者们所分析的,“楚垄断的这些礼仪项目,是楚对南方实行政治控制的一个手段及一部分,在赠送礼仪器给附属国的统治者时,楚王有可能效仿周王在西周统治时最先奠定的一种政治影响的模式。在《左传》和《国语》中记载的楚国的历史提示我们,楚王醉心于建立他自己的霸主地位,在很多方面都向北方的周王效法。从楚国作坊中制造的当作赠送物的编钟,附属国的国君接受后就完全依附于楚国的宗主权之下了。……楚对周礼乐的运用,是它希望与周王室并驾齐驱的愿望的一部分。”{26}

近年来,湖北曾侯墓地考古屡有新发现,有随州文峰塔墓地、叶家山墓地、枣阳郭家庙墓地、京山苏家垄墓地、以及最近的随州枣树林墓地等等。其中,2013年叶家山墓地M111号墓出土编钟一组共5件,包括镈钟1件、甬钟4件,是西周早期出土数量最多的编钟。{27} 作为周代册封在汉东的大国曾国,与周王室关系密切,礼制也沿袭周礼。曾国编钟是按照周代礼乐文化中的镈与编钟组合合奏的形式出现的,应该是周文化在汉水流域进一步拓展的体现。西周早期叶家山M111号墓编钟的新发现是早期青铜乐器研究中,特别是西周编钟研究中的突破性发现。2018年开始勘探发掘的随州枣树林墓地有2座大型墓M168、M169,分别为春秋中期曾侯宝及其夫人随仲芈加墓,其中M168出编钟15件、M169出编钟19件,“表现出由宗周文化特征向楚文化风格转变的情形”{28}。曾国是周代封国,而曾、楚两国长期以来的密切关系也造就了乐器文化上的沟通和交流,曾侯乙墓中出土的楚惠王赠送的镈钟就是最好的事例。西周早期的曾侯叶家山墓地编钟呈现出周制的风格,而春秋中期枣树林墓地编钟表现出楚文化风格,这也和西周楚钟的发展趋势相一致,即在沿袭周代礼乐制度的基础上逐渐凸显自己的特色。

总之,编钟作为“金石之乐”之首的代表性乐器,反映了先秦时期礼乐文明的高峰。西周楚钟与中原地区的鼎簋制度一样,是王权和等级的象征,其件数、组合等与楚礼乐制度紧密相关,并由此可以反应出两周时期南方地区礼乐文化、社会制度的状况及其变化;它们所体现出来的高文化、高技术和高艺术的内涵,无愧于我们民族“礼乐之邦”的美称。

注释:

① 陈望衡:《中国古典美学史》,武汉大学出版社2007年版,第13—15页。

② [清]阮元校刻:《孝经正义·广要道·十三经注疏》(上),中华书局1980年版,第2556页。

③ 吴钊:《追寻逝去的音乐踪迹》,人民音乐出版社1999年版,第22页。

④ 王清雷:《西周乐悬制度的音乐考古学研究》,文物出版社2007年版,第55页。

⑤ 高西省:《青铜钟的形制、用途及其他》,《交响》(西安音乐学院学报)1990年第2期。

⑥ 常怀颖:《西周钟镈组合与器主身份、等级研究》,《考古与文物》2010年第2期。

⑦ 中国社会科学院考古研究所编著:《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社1999年版,第165页。

⑧ 贾志斌:《从编钟铭文看西周时期随葬乐器的功用》,《文物世界》2014年第4期。

⑨ [清]阮元校刻:《仪礼注疏·十三经注疏》(上),中华书局1980年版,第1014页。

⑩ 转引自张树国、南伟、舒蓉:《钟鸣鼎食中的上古诗——西周初年礼制变革与〈诗经〉祭享诗的原始关联》,《广州大学学报》(社会科学版)2006年第4期。

{11} 刘玉堂:《西周时期湖北地区的经济与文化》,《中华文化论坛》2001年第4期。

{12} 邵晓洁:《楚钟研究》,中国艺术研究院2008年博士学位论文。

{13} 蔡靖泉:《铜铁器与楚文化》,《理论月刊》1993年第7期。

{14} 罗泰:《楚礼仪音乐》,方建军译,《交响》(西安音乐学院学报)1994年第4期。

{15} 李蔚:《湖北出土先秦钟铃乐器概述》,《黄钟》(武汉音乐学院学报)1999年第3期。

{16} 湖南省博物馆:《湖南省博物馆新发现的几件铜器》,《文物》1966年第4期。

{17} 袁家荣:《湘潭青山桥出土窖藏商周青铜器》,《湖南考古辑刊》第1辑,岳麓书社1982年版,第21—24页。

{18} 方建军:《湖北出土先秦乐器的有关线索》,《黄钟》(武汉音乐学院学报)1992年第1期。

{19} 陕西省考古研究所等:《陕西出土商周青铜器》(三),文物出版社1980年版,第145—147页。

{20} 山西省考古研究所、北京大学考古学系:《天馬—曲村遗址北赵晋侯墓地第四次发掘》,《文物》1994年第8期。

{21}{22} 李学勤:《试论楚公逆编钟》,《文物》1995 年第2期。

{23} 黄锡全、于炳文:《山西晋侯墓地所出楚公逆钟铭文初释》,《考古》1995年第2期。

{24} 何驽:《湖北江陵江北农场出土商周青铜器》,《文物》1994年第9期。

{25} 曾玮、魏京武:《西周编钟的礼制意义》,《南方文物》1994年第2期。

{26} 罗泰:《楚礼乐(续)》,顾久幸译,《江汉考古》2001年第4期。

{27} 方勤:《叶家山M111号墓编钟初步研究》,《黄钟》(武汉音乐学院学报)2014年第1期。

{28} 湖北省文物考古研究所、北京大学考古文博学院、随州市博物馆、曾都区考古队:《湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获》,《江汉考古》2019年第3期。

作者简介:黄莹,湖北省社会科学院楚文化研究所助理研究员,湖北武汉,430077。

(责任编辑 刘晓慧)