陕西省关中地区耕地质量时空变化特征分析

2020-11-06刘博如

摘 要:为深入了解陕西省关中地区耕地资源在質量和数量上的时空变化特征,更好地保护耕地资源,保障国家粮食安全。本文基于关中地区2010年、2013年、2016年耕地数据,采用耕地数量变化强度、耕地利用动态度、耕地质量区位指数等4种模型进行分析,研究结果表明:2010—2016年间,关中地区耕地数量整体上成减少趋势,通过对耕地资源多方位的保护,减少速度明显放缓;关中地区耕地以高等地和中等地为主,2016年综合质量等为9.68,整体质量较好,6a间耕地质量处于缓慢下降状态。本研究成果以期为关中地区土地整治、等耕地资源管护提供借鉴。

关键词:关中地区;耕地质量;时空变化;耕地保护

中图分类号:S29 文献标识码:A DOI:10.19754/j.nyyjs.20201015018

引言

耕地是人类社会稳定发展的物质基础[1],是粮食生产的重要前提与保障,耕地资源数量和质量的变化时刻影响着农业可持续发展和国家粮食安全[2-4]。我国虽然耕地面积总量可观,拥有耕地1.35亿hm2,但人均耕地占有量只有世界人均耕地占有量的45%;随着工业化和城镇化的推进,城市建设占用了大量优质耕地;大量农民进城务工,农村缺少劳动力,导致大量耕地被闲置甚至撂荒[5-8]。耕地资源现状不容乐观,所以耕地质量的相关研究十分有必要,以此来更深入了解耕地质量变化特征,为耕地资源的保护提供参考。

近年来,耕地资源越来越受到社会各界的广泛关注,国内许多学者都进行了相关方面的研究。从省域层面,牛海鹏等运用5种耕地变化测度模型,研究了河南省1996—2013年耕地数量时空变化规律,并提出保护河南省耕地资源的相关建议[9]。从市域层面来看,宋聚等通过构建耕地综合质量评价体系,分析了井冈山市耕地质量空间分布特征和聚集性规律,并提供了耕地保护分区方案[10]。就目前国内学者研究现状来看,研究尺度多侧重于从省、市级行政区划上进行耕地资源时空变化的研究,以地理区域作为研究区域分析耕地资源时空变化特征的研究较少。本研究以陕西省关中地区做为研究区域,对关中地区2010—2016年间的耕地资源数量和质量的时空变化特征分析,以期为关中地区耕地资源的保护提供参考。

1 研究区概况

关中,最早提及是在西汉的《史记》中,当时的关中是指“四关之内”,即潼关、散关、武关和萧关。现关中地区位于陕西省中部的关中平原,关中地区西起宝鸡,东至潼关,南至秦岭,北至黄土高原台塬区,其行政区划包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市和杨凌示范区等5市1区,总面积5.56万km2,地貌兼跨平原、台塬、山地等,气候属北半球暖温带半湿润季风气候,年平均气温12~13.5℃,年平均降水量为600mm,主要集中在7—9月,关中地区热量资源丰富,≥10℃时期达180~220d,积温达3500~4500℃,灌区作物可1a3熟,旱地1a1熟或2a3熟,农业土壤肥沃以褐土和棕壤为主。

关中地区是陕西省粮食主产区,截至2016年底,关中地区常住人口2401.74万人,GDP占全省64.56%,共计12525.19亿元,耕地总面积168.05万hm2,共产粮754.86万t,占全省60.72%。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

耕地质量数据分别来源于2010年、2013年、2016年陕西省县级耕地质量等别年度更新数据;关中地区社会经济及人口数据来源于《陕西省统计年鉴2017》,耕地质量利用等可以较为真实地反应耕地在对应区域的实际产出,所以本研究均采用耕地质量利用等数据。

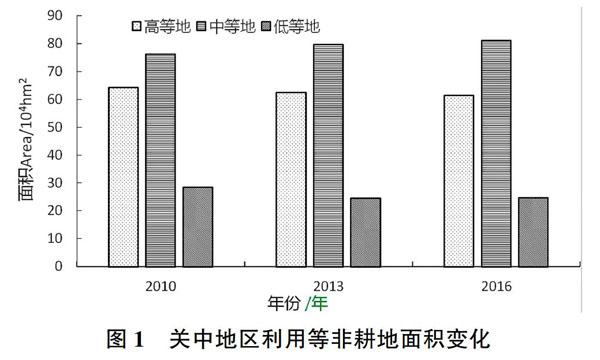

2.2 研究方法

2.2.1 耕地数量变化强度模型

耕地数量变化幅度[11]是指在某段时间内耕地利用的变化情况,通过对耕地利用强度的分析可看出区域耕地数量变化强弱程度。数量变化强度模型公式:

P=Na-Nb(1)

Pm=Nb-Na×1T(2)

式中,a、b分别为研究期始末的年份;Na、Nb分别为研究期始末的耕地总面积;P和Pm分别为a~b时间段内耕地数量变化幅度和年平均变化幅度;T为研究时段长度。Pm的绝对值越大说明耕地数量减少或增加的速度越快。

2.2.2 耕地利用动态度模型

耕地利用动态度[12]即耕地资源变化的速度,反映耕地数量在一段时期内的平均变化率。计算公式:

D=Na-NbNa×1T×100%(3)

式中,D为耕地利用动态度;Na、Nb为研究期始末耕地总面积;T为研究时段长度。D的绝对值越大说明耕地资源减少或增加的速度越快。

2.2.3 耕地质量区位指数模型

耕地质量区位指数模型[13]主要用来分析耕地质量利用等等别在关中地区的区域差异及聚集程度,计算公式:

Rij=(LijNi)/(∑ni=1Lij∑ni=1Ni)(4)

式中,Rij为第i个区域j等耕地质量的区位指数;Lij为第i个区域j等耕地的耕面积;n为关中地区划分的区域个数;Ni为第i个区域的耕地面积。

Rij>1,表示区域耕地质量区位指数高于关中地区平均水平,说明该区域j等别耕地面积比例较大;Rij<1,说明区域耕地质量区位指数低于关中地区平均水平,说明该区域j等别耕地面积比例较小。

2.2.4 耕地质量综合等别模型

耕地质量综合等别[14]是按照研究区内各等别的耕地比重求和,可以直观反映关中地区各区域耕地质量的整体情况,计算公式:

M=∑nj=1j×NjN(5)

式中,j为耕地质量等别,Nj为某区域j等耕地面积;N为该区域的耕地总面积;M为区域耕地综合质量等别。

3 耕地时空变化结果与分析

3.1 耕地数量时空变化分析

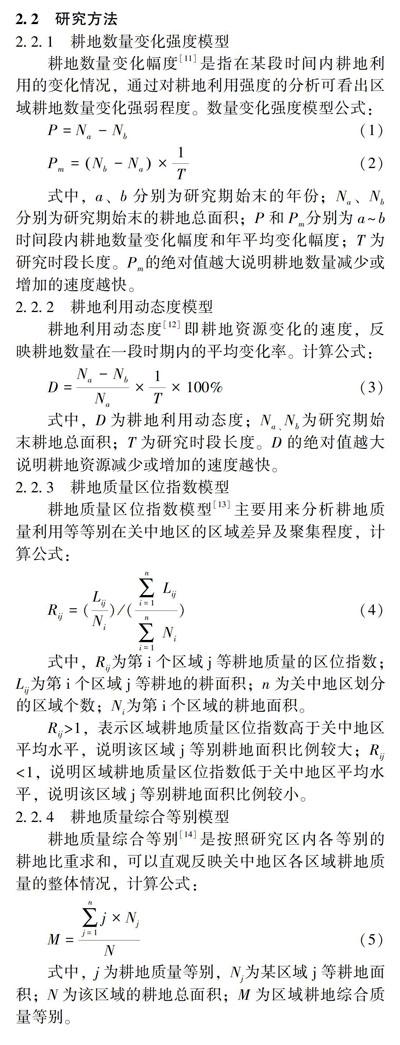

根据耕地数量强度变化模型,利用公式1、2,对2010—2016年陕西省关中地区各市(区)耕地数量变化幅度统计测算,得到关中地区6a间耕地数量空间幅度变化情况(见表1),整体上来看,6a间关中地区耕地数量整体减少,共减少0.96%,其中耕地面积减少幅度最大的是西安市,减少了5.64%,耕地面积增加幅度最大的是渭南市,增加了1.14%;分时段和区域来看,2010—2013年间,关中地区各市(区)整体耕地面积减少,其中渭南市耕地面积减少幅度最大,共减少1.90%,宝鸡市和杨凌区耕地面积减少幅度相对较小;2013—2016年间关中地区耕地面积整体增加,渭南市和铜川市面积净增加之和大于其它市(区)面积净减少之和,净增加0.7782×104hm2。

3.2 耕地质量时空变化分析

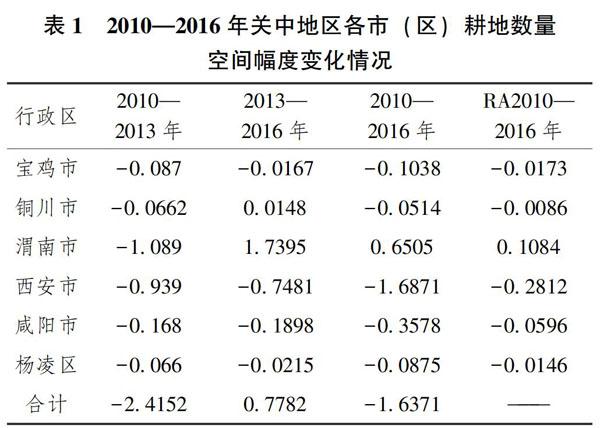

统计关中地区2010—2016年间耕地质量情况(见图1),结果表明,2010—2016年间,关中地区耕地质量利用等别处在4~14等之间,按照耕地质量的优(1~4等)、高(5~8等)、中(9~12等)、低(13~15等)4个层级统计(图1),关中地区耕地主要以高等地和中等地为主,优等地每年占耕地总面积较小,且每年面积均小于8000hm2。2016年关中地区优等地、高等地、中等地和低等地分别占整个关中地區耕地总面积的0.28%、36.63%、48.37%和14.72%;相比2010年优等地、高等地、低等地减少幅度分别是6.90%、4.30%和13.38%,中等地增加幅度为6.53%,总体上关中地区耕地质量有下降趋势。

3.3 耕地质量时空变化特征分析

3.3.1 关中地区耕地数量动态度分析

根据耕地动态度模型,利用公式3,通过对2010—2016年耕地数量动态度的分时段统计测算(见表2),从整体上看,2010—2016年间关中地区耕地呈减少趋势,平均变化率为-0.1608%;2010—2013年间,关中地区耕地面积呈减少趋势,平均变化率达-0.4745%;在2013—2016年间,关中耕地减少的趋势被得到有效遏制,耕地面积呈上升趋势,平均变化率达0.1551%。

从关中地区各市(区)来看,2010—2016年间,渭南市是关中地区唯一一个变化率为正的市,且变化率高于关中地区平均变化率,宝鸡市变化率相对平稳,且低于整个关中地区的平均变化率,西安市和杨陵区变化率较高,远高于关中地区平均水平变化率;在2013—2016年间,西安市、咸阳市和杨凌区变化率放缓,铜川市和渭南市耕地变化率由负变正,耕地面积呈持续增长趋势。

3.3.2 各市(区)耕地质量区位指数变化分析

通过耕地质量区位指数模型,利用公式4,依据关中地区2010—2016年耕地质量分等成果,得出关中地区各市(区)耕地质量区位指数计算结果如图2~7所示,可以得到关中地区各市(区)耕地等别的分布及变化情况。

由柱状图可以得出,整个关中地区在3个时间节点上的优等地全部集中在西安市,高等地主要聚集在除铜川市外的其它市(区),中等地主要聚集在除铜川市和杨陵区之外的其它市(区),低等地主要聚集在宝鸡市和铜川市。分市(区)来看,宝鸡市高等地中8等地,中等地中9等、11等地和低等地的区位指数均高于关中地区平均水平;铜川市低等地区位指数高于关中地区平均水平,低等地聚集度较高;西安市优等地、高等地中5~7等地和中等地中9~10等地区位指数高于关中地区平均水平;咸阳市高等地中5等、6等、8等地和中等地中11等、12等地区位指数高于关中地区平均水平;杨凌区高等地区位指数高于关中地区平均水平。

3.3.3 关中地区各市(区)区域耕地综合质量等别变化分析

依据耕地综合质量等别分析模型利用公式5,统计分析关中地区2010—2016年间耕地综合质量等别变化情况(见表3)。从整个关中地区来看,2010—2016年间耕地综合质量等别从9.63下降到9.68,处于中等地序列,整体呈下降趋势,但下降速度较为缓慢。分时段分市(区)来看,关中地区耕地综合质量最好的是杨凌区,2016年为7.81等;耕地综合质量最低的是铜川市,2016年为12.86等;西安市和杨凌区耕地综合质量为高等地,其它市(区)均为中等地。2010—2016年间除宝鸡市耕地质量综合等别有轻微的上下浮动,其它各市区均呈缓慢下降状态。

4 结论

在通过研究和分析2010—2016年间关中地区耕地数量、质量的时空变化情况可得如下结论。

2010—2016年间,关中地区耕地数量整体上成减少趋势,2010—2013年间关中地区耕地数量减少,但在2013—2016年间耕地减少趋势得到遏制,耕地数量增加主要原因是渭南市和铜川市通过土地整治等措施,增加了耕地数量。6a间,关中地区面积减少最多的是西安市,面积有增加的是渭南市,其它市(区)耕地面积减少趋势放缓,减少势头被有效遏制。

2010—2016年间,关中地区耕地以高等地和中等地为主,优等地仅存在于西安市,低等地主要集中于宝鸡市和铜川市,优等地、高等地和低等地面积均减少,优等地面积减少幅度较小,高等地和低等地面积减少幅度较大,中等地面积增加;2010—2016年间关中地区耕地质量总体呈中等地,耕地质量总体呈缓慢下降趋势。

参考文献

[1] 张雪花,滑永胜,韩成吉.耕地资源可持续发展的系统动力学仿真分析[J].水土保持通报,2019,39(03):144-150,155.

[2]胡豹.中国耕地资源变化对农业可持续发展的影响[J].山地农业生物学报,2000(01):50-56.

[3]葛丽婷.城镇化进程中我国耕地利用现状及其保护对策——基于对2011—2016年国土资源公报的分析[J].经济研究导刊,2018(07):20-21,35.

[4]贾绍凤,张豪禧,孟向京.我国耕地变化趋势与对策再探讨[J].地理科学进展,1997,16(01):24-30.

[5]乔晓娜.耕地资源减少的原因及合理利用对策[J].现代农业科技,2013(21):348,351.

[6]李秀彬.中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J].自然资源学报,1999,14(04):329.

[7]李晶,任志远,周自翔.区域粮食安全性分析与预测——以陕西省关中地区为例[J].资源科学,2005,27(04):89-94.

[8]李佳,南灵.耕地资源价值内涵及测算方法研究——以陕西省为例[J].干旱区资源与环境,2010,24(09):10-15.

[9]牛海鹏,刘昶娆,肖东洋.1996-2013年河南省耕地数量时空动态变化及其特征分析[J].河南理工大学学报(自然科学版),2018,37(03):54-64.

[10] 宋聚,罗志军,赵越,等.基于耕地综合质量及聚类关系的耕地保护分区[J].西南农业学报,2019,32(10):2390-2397.

[11]缑武龙,李文方,黄梓浩,等.县域耕地数量·质量及时空变化分析研究——以广东省新兴县为例[J].安徽农业科学,2016,44(18):200-203.

[12]李婷,张世熔,林海川,等.彭州市耕地数量和质量时空变化分析[J].安徽农业科学,2011,39(03):1701-1704,1712.

[13]卫新东,王筛妮,员学锋,等.陕西省耕地质量时空变化特征及其分异规律[J].农业工程学报,2018,34(03):240-248.

[14]王达,杨慧,王同达.基于耕地质量等别的关中地区粮食产能与安全分析[J].西部大开发(土地开发工程研究),2019,4(09):1-7.

(责任编辑 李媛媛)

收稿日期:2020-09-12

作者简介:刘博如(1994-),男,在读硕士。研究方向:耕地保护,土地利用规划等。