贵州省沿河县耕地土壤酸化现状及改良对策

2020-11-06谢东明张与伦

夏 瑞,谢东明,张与伦

(贵州省地矿局101地质大队,凯里 556000)

土壤pH值是土壤的基本特性,也是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。耕地土壤酸化会不同程度地降低土壤养分的有效性,进而影响各种农作物生长发育。本文以贵州省沿河土家族自治县耕地质量地球化学调查评价项目资料为基础,对沿河县表层土壤酸化现状进行综合研究,分析县境耕地表层土壤的酸化现状;利用1980—1981年沿河县第二次土壤普查基础资料进行归类统计,对比分析,找出土壤酸化规律并提出改良对策,为当地调节土壤pH值、改变土壤肥力现状和结构,做到因地制宜、科学管理提供依据。

1 沿河县耕地土壤地质背景概况

沿河县位于贵州省东北部,国土面积2 483.5 km2,是乌江中下游重要物资集散地,素有“黔东北门户,乌江要津”之称。

1.1 地质概况

沿河县大地构造位置处于上扬子陆块(Ⅱ级)颚渝湘黔褶断带(Ⅲ级)。在地史上曾经历了多期构造运动,形成了以北北东及北东向构造为主的褶皱和断裂构造,具有窄向斜宽背斜组成较典型的侏罗山式隔槽式褶皱组合特征。区内主要褶皱有沙子场向斜、谯家向斜、沿河复背斜、浦溪向斜、土地坳背斜、高山向斜等。断裂构造主要沿背斜构造近轴部分布,有沿河断层、钟南断层、淇滩断层、三角塘断层、白岩头断层、钻子岩断层、客田断层、红丝冲断层、凤阡断层等。境内构造活动十分强烈,以挤压方式为主,并具有多期性特点。

县境出露地层从老到新有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系及第四系。其中震旦系地层仅出露于夹石镇侯家沱一带;寒武系和奥陶系地层广泛分布于县境中部和北部,呈北北东向展布;志留系地层主要分布于县境中南部,呈北东向、北北东向展布;二叠系、三叠系地层主要分布于县境中南部,呈北东向展布;第四系零星分布于河谷两岸及地势较低洼地带。县境出露的地层以碳酸盐岩为主,次为碎屑岩。

1.2 土壤类型概况

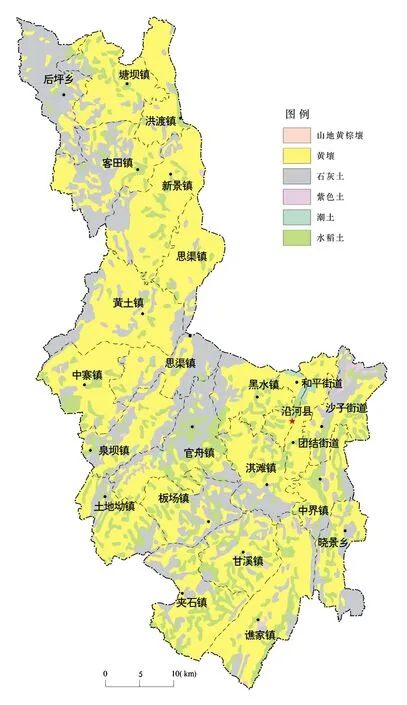

沿河县在中亚带季风温暖湿润气候背景下,形成中亚热带常绿阔叶林红黄壤带,受气候、母岩母质、地形植被、时间及人类活动等综合作用影响,土壤类型多、分布复杂,但以黄壤、石灰土、水稻土和紫色土的耕地土壤类型为主(王朝文,1988年;沿河县耕地土壤质量地球化学调查评价,2019)。黄壤呈带状或与其它土壤交织分布全县各地,是与县内气候、植被相对应的地带性土壤,由页岩、白云岩、灰岩等风化的残坡、堆积母质发育而成,土壤呈酸性和微酸性反应,土层较深厚,适种范围广,由寒武系、奥陶系、二叠系碳酸盐岩风化的残、坡、堆积母质发育而成,成片分布于沿河县西北部、南部和乌江流域沿岸,土壤呈中性至微碱性反应,有机质和磷、钾含量高,但土层薄,抗旱能力差。紫色土由奥陶系湄潭组、志留系溶溪组紫色砂页岩、紫色泥岩、瘤状灰岩、鱼鲡状灰岩等风化的残坡、堆积母质发育而成。成片分布于沙子至憔家、土地坳至思渠等地,其余地区为零星分布,土壤呈酸性至中性反应,有机质含量中等,磷、钾丰富,自然肥力高。水稻土由不同田土或田质水耕熟化而成,成片分布于全县各沟谷、坝槽及缓坡。沿河县土壤分布见图1。

1.3 主要农作物种植分布概况

图1 沿河县土壤类型分布图

2 耕地土壤酸化现状

2.1 耕地土壤pH值分析评价数据

为了对比需要,收集了《沿河土家族自治县综合农业区划》及《沿河土家族自治县地理志》中1980—1981年沿河县第二次土壤普查(下称“土壤普查”)土壤农化样品数据和土壤剖面样品(表层)数据。

数据处理系运用MapGIS软件结合EXCLE软件共同完成,耕地土壤pH值地球化学评价图件是由中国地质调查局发展研究中心《土地质量地球化学评价管理与维护(应用)子系统》和MapGIS软件共同编制完成。

2.2 耕地土壤酸化趋势对比分析

2.2.1 不同耕地土壤类型pH值分析

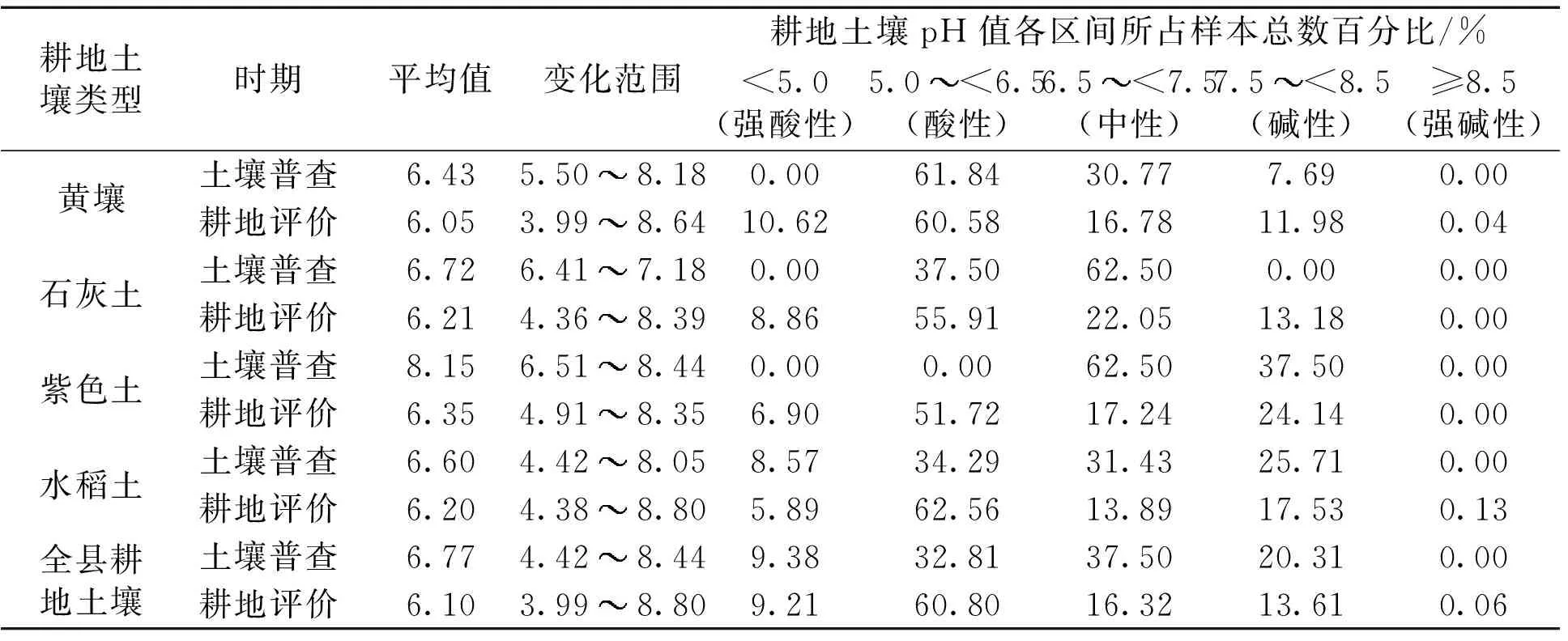

通过不同时期不同耕地土壤类型pH值变化趋势对比分析,沿河县耕地土壤整体酸化程度增加(表1),即如图2所示,近40年来,沿河县主要耕地土壤类型pH平均值均有所下降。其中,黄壤pH值降幅为5.91%;石灰土降幅为7.59%,从中性下降为酸性;紫色土降幅为22.09%,从碱性降为酸性;水稻土降幅为6.06%,由中性下降为酸性。

表1 不同耕地土壤类型pH值对比表

图2 不同耕地土壤类型pH值变化趋势

2.2.2 主要土地利用类型土壤pH值分析

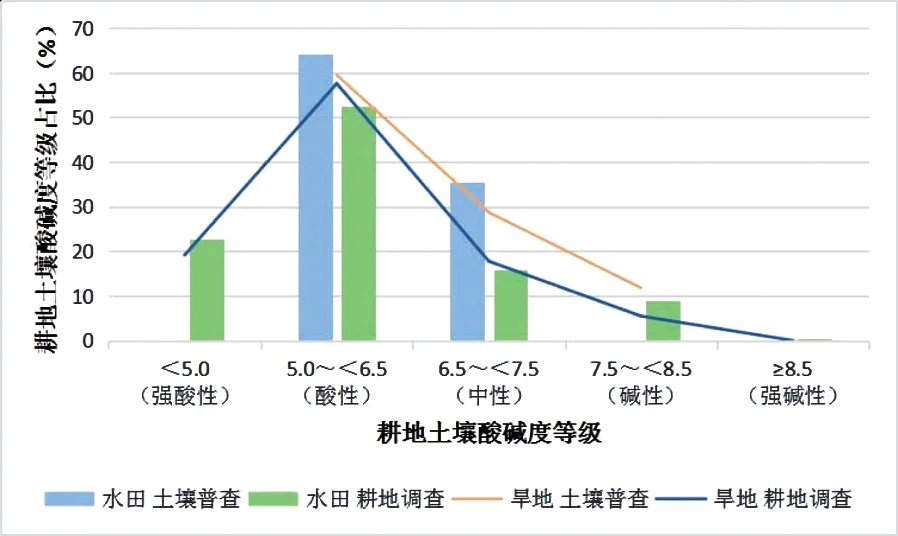

沿河县主要土地利用类型为水田和旱地。土壤普查时期,水田酸性土壤面积比例为64.1%、中性土壤面积比例为35.4%;旱地酸性土壤面积比例为59.50%、中性土壤面积比例为28.70%、碱性土壤面积比例为11.80%。

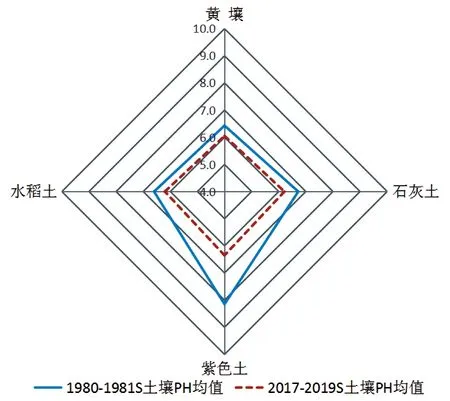

据耕地评价成果,全县主要土地利用类型耕地土壤以酸性和强酸性面积占比较大,占比达76.41%,各乡镇均有酸性、强酸性耕地土壤分布(图3)。其中水田强酸性土壤面积比例达22.65%、酸性土壤面积比例为52.61%、中性土壤面积比例为15.76%、碱性土壤面积比例为8.90%、强碱性土壤面积比例为0.08%;旱地强酸性土壤面积比例为19.15%、酸性土壤面积比例为57.58%、中性土壤面积比例为17.78%、碱性土壤面积比例为5.49%(表2)。

图3 耕地土壤酸碱度现状等级图

近40年来,全县主要土地利用类型土壤酸化范围变大,主要从中性转化为酸性,酸性转化为强酸性,耕地土壤酸化程度加深,水田酸化程度高于旱地(表2、图4)。客田镇、板场镇、土地坳镇局部地区出现强碱性耕地土壤,但总体来看全县碱性、强碱性耕地土壤面积比例变化不大。

图4 研究区耕地土壤富硒评价结果

3 耕地土壤酸化原因分析

3.1 成土母质缺乏碱金属、碱土金属元素导致耕地土壤酸化

沿河县主要成土母岩为灰岩、白云岩、页岩(泥岩)及砂岩等,其中灰岩、白云岩等碳酸盐岩类出露面积占全县总面积的72.76%;页岩(泥岩)、砂岩等碎屑岩类占全县总面积的27.24%,碳酸盐岩类与碎屑岩类所呈条带状相间交错分布。由于页岩(泥岩)、砂岩等碎屑岩类母岩缺乏碱金属、碱土金属元素,也一定程度上导致风化后形成的土壤pH值偏高。

表2 主要土地利用类型土壤pH值变化分析

3.2 碱性盐基淋溶导致耕地土壤酸化

碱性盐基(K、Na、Ca、Mg)的淋失是土壤形成过程中较为普遍的过程,在降水量超过蒸发量情况下,土壤中铝硅酸盐矿物风化过程释放出的盐基离子将随土壤溶液从土体中流失(陈怀满,2018)。据《中国气候变化蓝皮书(2019)》,在我国极端天气气候事件趋多趋强,气候风险水平呈上升趋势的大背景下,沿河县也表现出极端天气气候事件趋多趋强。

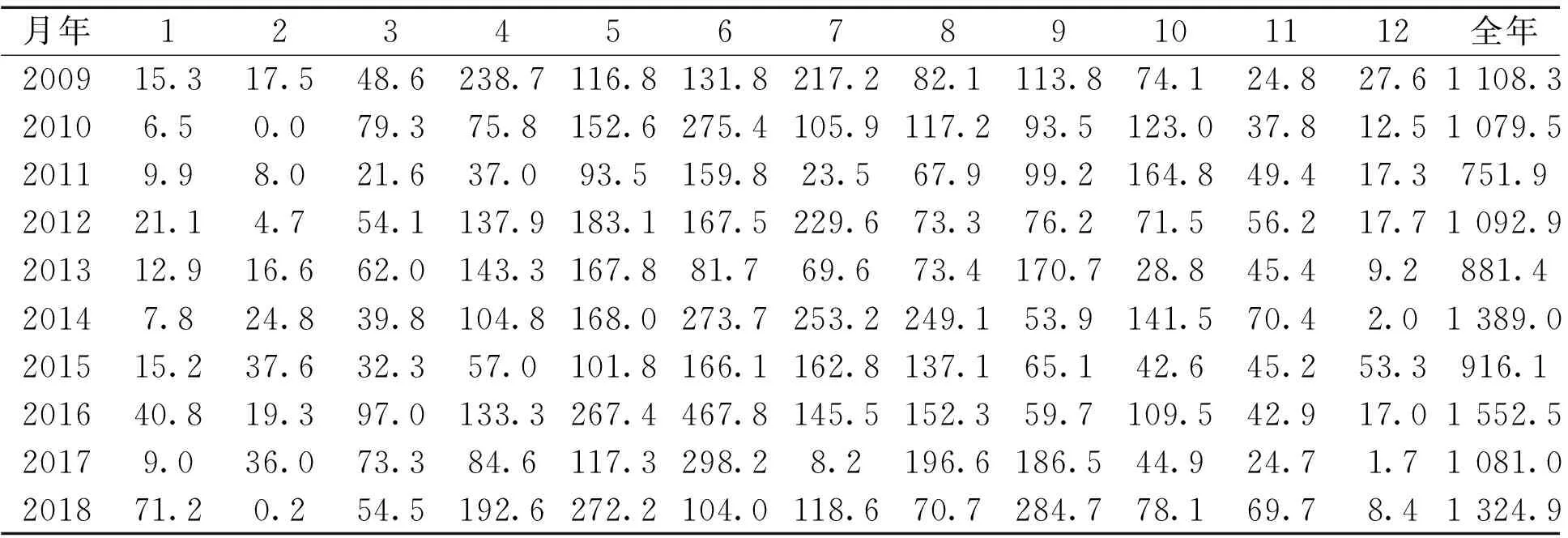

据沿河县气象局2009—2018年降水量资料统计(表3),全县近10年平均降雨量1 117.75 mm,最大年降雨量1 552.5 mm(2016年),最小年降雨量751.9 mm(2011年);年内降雨量在时空分布上不均匀,雨季集中在5—8月,降雨量累计6 320.3 mm,占年降雨量的56.54%;枯水期(11月至翌年3月),降雨量累计为1 576.1 mm,占年降雨量的14.10%。近几年由于气候反常,极端天气多发,旱涝交替对地表性土壤的损害非常严重,降水量大而且集中,淋溶作用强烈,钙镁钾等碱性盐基浓度下降,铝硅酸盐矿物风化产物释放出的Al3+与Si(OH)4合成高岭石,或者经水解形成三水铝石,产生H+,进而导致土壤酸化(陈怀满,2018)。

表3 沿河县2009—2018年降雨量统计表 (单位:mm)

3.3 不合理施用化肥导致耕地土壤酸化

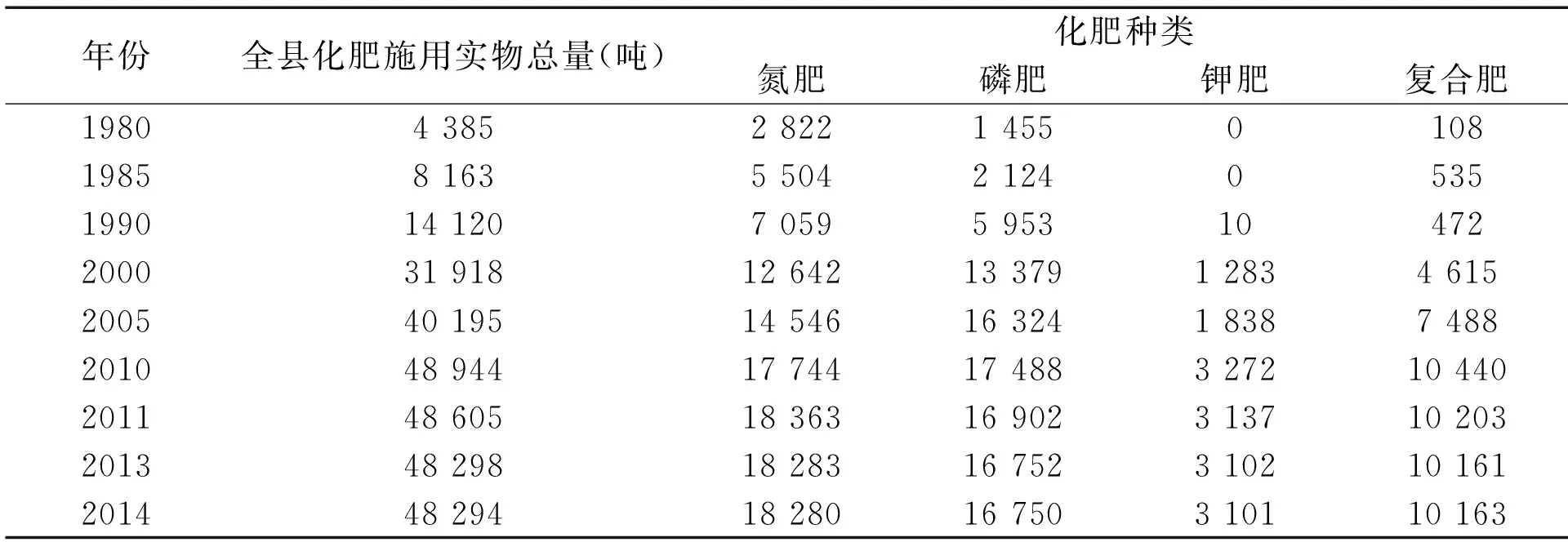

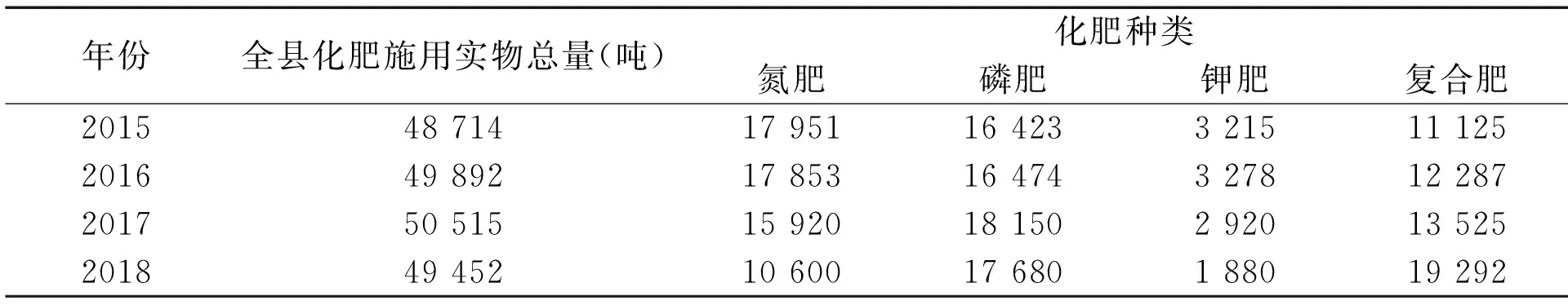

化肥在助推我国农业发展历程上起着决定性作用,耕地土壤酸化是集约化农业生产不可避免的结果,不合理施肥造成农田大面积酸化是我国高产高投入农业带来的典型问题(张福锁,2016)。据沿河县历年统计年鉴资料显示(表4),近40年来全县化肥施用实物量从4 385 t上升到4 9452 t,化肥施用结构不优,氮肥施用量从2000年开始一直保持在10 000 t以上(图5)。大量氮肥施入土壤中,分解为NH4+供作物吸收利用,过量NH4+替换出土壤胶体中的Ca++、Mg++、 K+等盐基离子到土壤溶液中,随水流失,使土壤中的 Ca++、Mg++、K+等盐基离子逐渐减少而酸化(王清槐,2011)。据耕地评价结果,沿河县土壤养分有机质丰缺程度以较缺乏-中等为主,平均含量为23.46 g/kg。由于土壤有机质中的腐殖质有着巨大的比表面积和表面能,具有较强的吸附性和阳离子代换能力,在很大程度能够缓解土壤中H+的浓度(唐丽娟,2017)。而沿河县耕地土壤有机质平均含量不高,土壤缓解H+的浓度不强,也一定程度加剧土壤酸化。

表4 沿河县历年化肥施用实物量统计表

续表

图5 历年化肥施用实物量统计图

4 耕地土壤酸化改良对策

4.1 合理调整化肥施用比例,实现减量增效

在充分利用2017—2019年耕地质量地球化学调查成果基础上,通过各地块多点微量元素单因素试验,确定土壤中微量元素临界值、潜在缺素面积以及微量元素适宜用量(吴振琴,2015),进一步推进测土配方施肥工作的开展,积极转变施肥理念,改变“多施肥多增产”、“水大肥勤不用问人”等错误观念,利用大数据技术服务农业,推进精准施肥的技术,优化产品氮磷钾配比,实现化肥施用减量增效。

4.2 大力提高耕地土壤有机质含量

4.3 大力推广使用生物改良剂

通过在农业生产时使用生物改良剂,如石灰、白云石、粉煤灰、碱渣、生物质碳等能有效治理土壤酸化(陈怀满,2018)。特别是生物质碳为近年发展起来的一种土壤酸化治理措施,生物质碳是碱性的,是由富含碳的生物质在无氧或缺氧条件下经过高温裂解生成的一种具有高度芳香化、富含碳素的多孔固体颗粒物质。它含有大量的碳和植物营养物质、具有丰富的孔隙结构、较大的比表面积且表面含有较多的含氧活性基团(孔丝纺,2015)。它能够改善土壤的酸化状况并提高酸化土壤质量,增加作物的产量(袁金华和徐仁扣,2010)。

4.4 因地制宜建立土壤改良示范点

针对存在大面积酸化土壤而又不能全覆盖治理的耕地中做好农业产业结构调整,因地制宜种植花生、马铃薯、西瓜、大蒜、油菜、荞麦、水稻等耐酸作物。同时在合适地块开展水旱地轮作、间作套种等,将用地、养地、保地相结合,培肥地力,通过整地管理使土壤活化来调整土壤酸度。

针对存在大面积酸化耕地的坝区,可建立土壤改良示范区,让当地农民切切实实看到土壤改良成果,进而引导农民主动学习土壤改良技术、肥料配比技术,以实现农作物增产和耕地土壤地力保持。

5 结语

通过对比分析沿河县第二次土壤普查和2017—2019年耕地质量地球化学调查评价成果数据。近40年来,全县pH值总体呈下降趋势,耕地土壤酸化明显。其中主要耕地土壤类型pH值下降幅度为紫色土>石灰土>水稻土>黄壤,主要土地利用类型中水田酸化范围和程度大于旱地。全县耕地土壤酸化原因主要与碱性盐基淋溶和长期不合理施肥有关,建议通过合理调整化肥施用比例,大力提高耕地土壤有机质含量,积极推广使用生物改良剂,因地制宜建立土壤改良示范点等多项对策来缓解和治理耕地土壤酸化。