背光偏振特性对液晶显示器透过率的影响

2020-11-05王巧妮林雅宾张新宇黄建明吴洪江王宝强

王巧妮, 林雅宾, 张新宇, 黄建明, 吴洪江, 王宝强

(福州京东方光电科技有限公司,福建 福清 350300)

1 引 言

薄膜晶体管液晶显示器(Thin film transistor liquid crystal display,TFT-LCD)广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑等产品中,是人类生活中重要的显示器件。它具有制作工艺成熟、高清晰、价格低等优点。对于需要外加背光源的非主动式发光液晶显示器而言,透过率是衡量其光学特性的一个重要参数。透过率高,对背光亮度要求可降低,则整体模组功耗降低。在某些产品中,为了满足显示器标准(例如TCO标准等)左右视角、色偏等的要求,通常会改变其偏光片透光轴方向来达到设计要求,即不同偏光片模式产品[1-2]。在相同背光架构及屏内结构下,这两种模式的产品通常表现出不同的透过率水平。

LYU[3]等人研究指出背光膜片使背光产生部分偏振光,不同偏光片模式的液晶显示产品应搭配不同架构的背光使用。Moon[4]等人发现棱镜片是背光产生偏振特性的主要因素,并用偏振度衡量了背光的偏振效果。邵喜斌[5]等人发现在液晶显示器参数测量系统中光源的偏振特性会对液晶显示器参数测量造成影响。现有研究发现了背光具有偏振特性,其对液晶显示器光学特性参数产生影响,但未深入研究背光偏振特性对透过率的影响机制及影响程度。本文对背光的偏振特性进行深入探究,研究表明,偏振片透过轴方向改变所产生的相对透过率差异与背光偏振度呈线性关系,为液晶显示产品设计提供了理论指导。

2 原 理

2.1 部分偏振光对液晶显示器影响原理

自然光为各个方向光强相同的光。光可以分解为水平和垂直两个振动方向的光,即p波和s波。当其中一个分量的光占优势时,可称之为部分偏振光[6]。光的偏振度P可由公式(1)进行衡量:

(1)

式中:P为光的偏振度;Imax为最大分量光的光强;Imin为最小分量光的光强。

液晶显示产品需要使用上下2张偏光片来配合实现灰阶调节。偏光片有一个透过轴,只允许平行于透过轴方向的光通过。对同一裸屏(不含偏光片及电路板的液晶屏结构)的平行偏光片模式(O-Mode)或垂直偏光片模式(E-Mode)产品而言,其下偏光片的透过轴刚好互相垂直。背光偏振特性对透过率的影响,主要与下偏光片方向和背光的匹配性有关。以常黑模式产品为例,本文定义平行偏光片模式产品下偏光片的透过轴平行于背光长边方向,垂直偏光片模式产品下偏光片的透过轴垂直于背光长边方向。

当背光为部分偏振光,经过不同方向透过轴的下偏光片时,透射光光强不同,即经过裸屏及上偏光片的光强不同。可定义经过平行偏光片模式产品下偏光片的光强为L0,经过垂直偏光片模式产品下偏光片的光强为L90,则L0≠L90。

假设平行及垂直模式的偏光片和裸屏的透过率τ一致,则由于背光偏振特性引起的平行/垂直偏光片模式产品透过率t会存在差异,可使用相对透过率差异ΔT进行衡量,如公式(2)所示。

(2)

2.2 背光偏振特性

现有显示器模组背光架构通常为发光二极管侧入式,膜片从下至上依次为反射膜、导光板、扩散片、棱镜片。根据背光膜片的制作工艺,背光膜片均具有微结构,对光具有调制作用[7-8]。扩散片具有均匀分散光的作用,可认为从扩散片出射的光为近似自然光。棱镜片具有显著的周期性微结构棱,棱具有方向性[9-10],图1所示箭头方向为棱镜片方向,这对光的偏振态调制具有重要作用。

图1 棱镜片微结构示意图Fig.1 Micro structure of prism film

根据棱镜片上微结构棱朝向与水平方向的夹角区分,可分为3°、45°、90°等不同角度的棱镜片,常用的为3°棱镜片,如图2所示。

图2 棱镜片角度示意图Fig.2 Angle of prism film

背光的偏振特性与棱镜片有关,具有方向性,可以用一条角度-光强曲线来衡量,即θ-Iθ曲线。根据偏振度定义,可在背光偏振特性曲线上找到亮度的最大值Iθ1和最小值Iθ2,求得背光偏振度。亮度最大值最对应的角度,可定义为背光主偏振方向α。

3 实验设计

3.1 背光偏振特性实验

为了探究偏振特性,本文搭建了一个偏振特性测试平台,包括色彩分析仪(Color Analyzer,CA310)、三脚架、可旋转式偏光板、待测样品,如图3所示。

(a)实验装置图(a) Experimental setup

(b)实物图(b) Picture of real setup图3 偏振特性测试实验装置图Fig.3 Measurement setup of polarization property

偏振测试平台中,用三脚架固定色彩分析仪测量探头,保证测量位置固定。测量探头遮光罩靠近可旋转偏光片,可旋转偏光片放置在待测样品上,偏光片与棱镜片距离2~4 mm,模拟实际屏与背光源间距,减少外界环境光干扰。

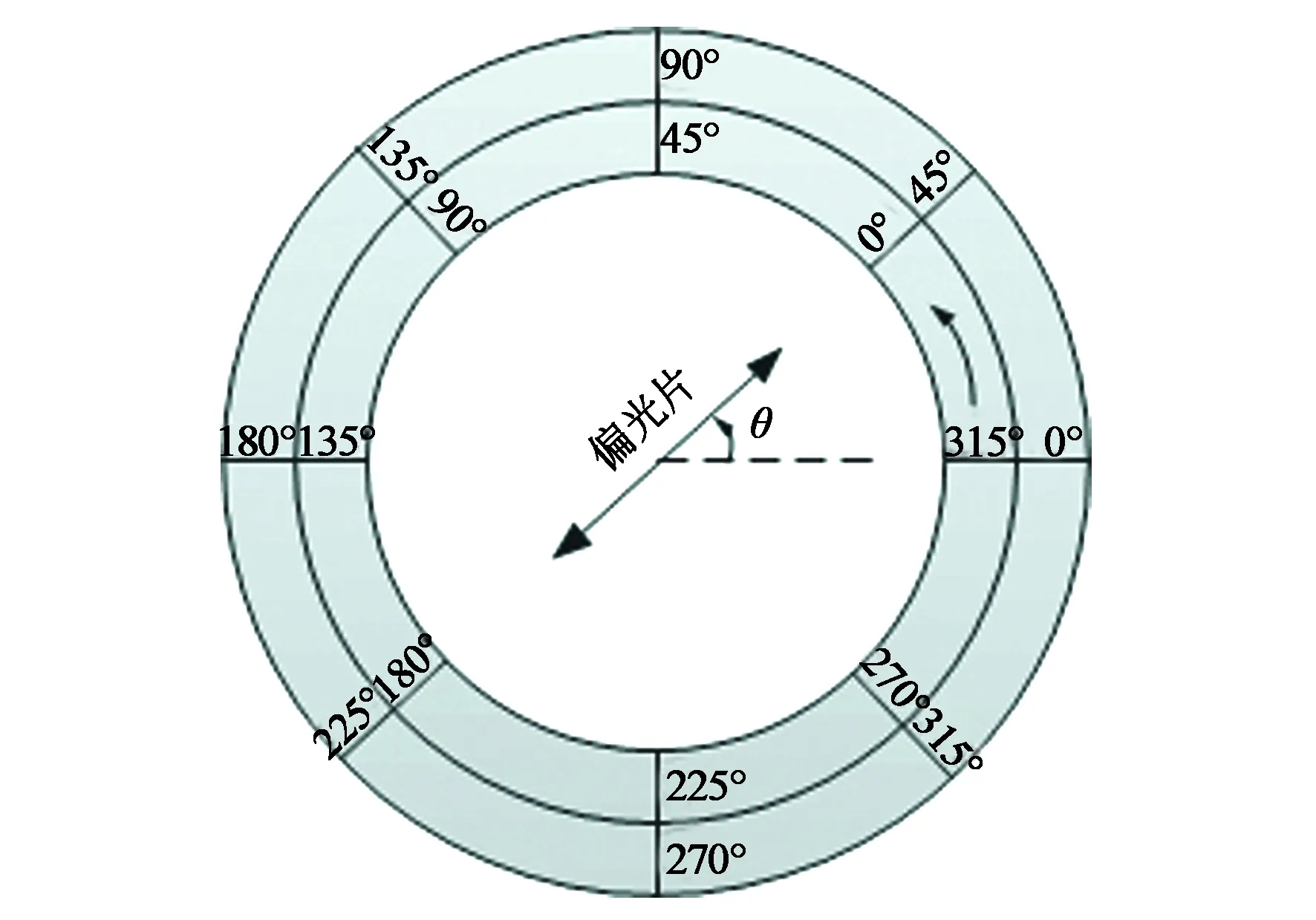

将一片已知透过轴方向的偏光片粘贴在可旋转的圆盘内圈上,制成可旋转式偏光板。透过轴方向为内圈的起始角度0°,可旋转式偏光板内圈逆时针旋转与外圈的起始角度0°的夹角为旋转角度θ,如图4所示。

图4 可旋转式偏振板示意图Fig.4 Setup of rotatable polarizer

以604.52 mm(23.8 in)产品为例,其背光的导光板是平板(无Lenti),棱镜为LGE棱镜片(SOS-Y10LS,3°)。测量其背光偏振特时,在背光中心点附近做好十字线标记,将可旋转式偏光板放在背光中心位置,外圈及内圈0°及180°刻度线对准平行于背光长边的标记线。旋转内圈,步长为5°,记录每个角度下的亮度值,绘制成角度-光强曲线,即可获得背光的偏振特性曲线。

选取3°、45°、90°棱镜片搭载在同一个背光上进行测试。测试多个背光有无棱镜片时的偏振特性曲线,计算偏振度,统计背光主偏振方向。目的在于探究背光偏振特性的影响因素及背光主偏振方向与棱镜片角度之间的关系。

3.2 平行/垂直偏振片模式产品透过率差异实验

以604.52 mm(23.8 in)常黑模式产品为例,选取平行偏光片模式和垂直偏光片模式产品进行实验,其裸屏设计相同,仅偏光片透过轴方向不同。分别将平行/垂直偏光片模式产品旋转90°放置,则此时旋转90°的平行偏光片模式产品可以模拟垂直偏光片模式产品情况。旋转90°的垂直偏光片模式产品可模拟平行偏光片模式产品情况。屏旋转90°放置时,在背光和屏上做好对位标志,保证测试位置在屏和背光的中心点附近。

选取偏振度不同的背光,通过测试平行/垂直偏光片模式产品正放和旋转90°放置时的透过率情况,可以获得平行/垂直偏光片模式产品相对透过率差异与背光偏振特性的关系,排除了不同屏之间的差异影响。

4 实验结果与讨论

4.1 有无棱镜片对背光偏振特性的影响

选取4款604.52 mm(23.8 in)产品的背光,其棱镜片均为3°,测试其原始背光及移除棱镜片时的偏振特性曲线。根据图5结果,背光的偏振特性曲线近似“椭圆形”或“花生形”,曲线形状越“长”,其偏振度越高。根据表1统计,背光主偏振方向α1在85~90°之间与棱镜片3°方向近似垂直,误差在10°以内。

当移除棱镜片时,如图6所示,BLU2和BLU4的偏振特性曲线近似圆形, BLU1和BLU3仍呈现出椭圆形曲线形状,但椭圆程度低于原始背光(含棱镜片)结果。结合表1可知,当移除棱镜片时,偏振度降低,主偏振方向不定。

图5 原始背光偏振特性曲线Fig.5 Polarization property curves of original backlight units

表1 原始背光及移除棱镜片背光偏振特性数据Tab.1 Results of original and prism-less backlight units

因此,棱镜片是使背光产生偏振特性的主要因素,其余背光膜片对背光偏振特性也有一定贡献,但程度较弱。

图6 移除棱镜片背光偏振特性曲线Fig.6 Polarization property curves of prism-less backlight units

4.2 棱镜片角度对背光主偏振方向的影响

选取3个角度的棱镜片分别放置在同一个604.52 mm(23.8 in)产品背光上,测试背光的偏振特性曲线。结果如图7和表2所示。背光主偏振方向α3随着棱镜片的角度变化而变化,近似与棱镜片方向垂直,误差在10°内。

因此,根据背光主偏振方向的误差范围,背光偏振度P存在如公式(3)的近似关系:

(3)

图7 不同棱镜片角度背光偏振特性曲线Fig.7 Polarization property curves of different angles of prisms

表2 不同角度棱镜片背光偏振特性数据Tab.2 Results of different angles of prism

以常用的3°棱镜片背光为例,其偏振特性P存在如公式(4)的近似关系:

(4)

4.3 背光偏振度与相对透过率差异的关系

根据平行/垂直偏光片模式产品相对透过率差异公式(2)以及背光偏振度近似公式(4)可知,在3°棱镜片的背光下,由于背光偏振特性引起的平行/垂直偏光片模式产品相对透过率差异ΔT与背光偏振度P成线性关系,如公式(5)所示。

ΔT=aP+b,

(5)

当背光棱镜片不为3°时,公式(4)及(5)的近似公式不成立,则相对透过率需要根据实际的背光偏振特性θ-Iθ曲线进行计算,如公式(6)所示:

(6)

为了研究背光偏振度与平行/垂直偏光片模式产品相对透过率差异的关系,选取偏振度不同的背光进行实验。选取含3°棱镜片的BLU1和BLU4,其偏振度分别为4.81%和2.02%。由于现有含3°棱镜片的背光样本偏振度范围不够大,因此选择2个不含棱镜片的BLU1和BLU4进行补充实验。由于不含棱镜片的背光不满足根据公式(4),因此根据公式(6)计算背光偏振特性影响下的相对透过率差异理论值,并将其当作是修正后的偏振度。则不含棱镜片的BLU1和BLU4的修正后偏振度分别为0.85%和0.22%。

分别选取604.52 mm(23.8 in)平行/垂直偏光片模式产品各5片,分别正放、旋转90°放置在这4个背光上测试产品的透过率。测试镜头为PR788,测试环境为暗室。测试结果如表3所示。则对于该批平行/垂直偏光片模式样品而言,其由于背光偏振特性引起的相对透过率差异实验值,应由公式(7)进行计算。为方便规律统一比较,平行偏光片模式产品公式(7)取“-”号,垂直偏光片模式产品公式(7)取“+”号。

(7)

表3 平行/垂直偏光片模式产品相对透过率差异实验结果Tab.3 Results of transmission difference of O/E-mode products

根据表3数据绘制偏振度P-相对透过率差异ΔT关系曲线,并进行线性拟合,结果如图8所示。实验结果表明,相对透过率差异与背光偏振度具有显著的线性关系,线性度R2达0.99以上,与理论分析一致。实验选用平行/垂直偏光片模式两种产品互为佐证,满足相同的规律。

图8 偏振度-相对透过率差异关系曲线 Fig.8 Curves of polarization degree and transmission difference

5 结 论

本文主要对液晶显示产品的背光偏振特性以及其对平行/垂直偏光片模式产品相对透过率差异进行研究。棱镜片是引起背光偏振特性的主要因素,背光主偏振方向近似垂直于棱镜片方向。在通用的3°棱镜片背光架构下,相对透过率差异与背光偏振度成显著线性关系;在其他背光架构下,相对透过率差异可以根据实际使用的背光偏振特性曲线进行理论计算,为后续有此需求的设计者提供支持。