《苏沈良方》研究综述*

2020-11-05上海中医药大学上海201203胡惠滨

上海中医药大学(上海,201203) 胡惠滨 章 原

宋代虽然拙于应付边患,苟安于一时,但是在经济、文化、科技等领域却是历史上发展的黄金时期[1],正如陈寅恪所言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”[2]目前我国社会处于经济、文化、科技等方面高速发展的阶段,宋代社会繁荣时期的中医药成就,亦可为我们今天的健康卫生事业所借鉴。其中,宋代“文人知医”风尚盛行背景下的《苏沈良方》,不同于传统专业医生的方书,是古代学者文人集方的代表性著作,既是专业医家研究和实践的文献依据,又是广大非医人士医疗保健的重要参考。

《苏沈良方》又名《苏沈内翰良方》,是由无名氏“将沈括的《良方》和苏东坡所收集的验方合编”[3]143-144而成的著名方书,包括内、外、妇、儿、眼、耳鼻喉、牙、针灸、传染病等多个医学门类临床处方,此外,也贯穿着中医基础、诊断、临床,中药采收、功效、炮制、煎服,气功养生等医药学健康养生知识。

关于《苏沈良方》的研究,自宋代至民国,多集中于目录学著作和各版本的序跋。当代研究,尤其是近半个世纪,由各医家学者总括性的研究开始,如关于苏轼或沈括对医药学的贡献等内容,继而演变为结合自身专业方向的研究,如对医方剂型的研究,近年来又呈现出总括性和自身专业互相渗透的研究特点,如涉及宋代人文背景和医方关系的研究。上世纪80年代以来,围绕《苏沈良方》的研究专著主要有:成莉校注的《苏沈良方》,段光州、胡天成等的《苏沈内涵良方校释》,杨俊杰、王振国点校的《苏沈良方》,宋真民、李恩军点校的《苏沈良方》,杨渭生点校的《苏沈内翰良方》,沈澍农点评的《苏沈良方》,史华、吴士蓉的《苏沈良方文献学研究》等。

虽然学界对于《苏沈良方》的研究颇丰,但目前尚未发现有关《苏沈良方》的全面综述研究。本文拟搜集历代及当代学界围绕《苏沈良方》的专著、论文及相关研究内容,以期对学界成果作一个全面、深入、系统的展示,进而为科学研究和临床实践、健康养生等提供借鉴,完善中医药发展史。为便于明晰已有成果的研究方向,本文分为五个方面进行评述。

《苏沈良方》其书

南宋藏书家晁公武、陈振孙、尤袤的私家藏书志及元代脱脱《宋史·艺文志》中均载有《苏沈良方》[4-7]。笔者通过对照发现,后世医家学者,或对此四部文献直接引述,或在此四部文献的基础上对《苏沈良方》进行评述。如马端临《文献通考》引述晁公武记述“右皇朝沈存中撰”一句,少一“右”字,为“皇朝沈存中撰”[4,8],而对陈振孙所载相关内容,则是全部引述[5,8]。关于《苏沈良方》源流的各种论说,自有记载以来不断得到丰富,大致分为以下两种:第一,以沈括《良方》为基础,后来增加苏轼相关医药内容,可视为“附益说”[9]255。如赵希弁校正晁公武《郡斋读书志》时,认为本书源自《沈存中良方》,“以苏子瞻论医药杂说附之”[4]。当代医家郑炜亦认同这一观点,即《沈存中良方》是原著,“附益苏说而成早为定论”[10]。第二,后人将苏轼和沈括两人的医药文献合编,可视为“合编说”。明代俞弁认为,“灵素(林灵素)”将《杂记》或《笔谈》等书抄出,附托苏沈,构成此书[11]。马继兴论述本书为“沈括《良方》”和“苏轼《苏学士方》(又名《医药杂说》)”[12]合编。与《良方》不同的是,《苏学士方》鲜见于各医家对于《苏沈良方》的论说。冈西为人《宋以前医籍考》记述此书,曾载于《证类本草所出经史方书》和《古今医统大全》两书[13]。两种论说相较,第一种,似乎沈括是《苏沈良方》的主体,苏轼的医药内容为“附”,第二种,沈括和苏轼相关医药著作为并行状态,没有明显的先后。此外,关于是否苏轼和沈括共同撰写,当代学者陈玉琢从政治观点、居住地点、书中内容、成书年代分析,此书非苏沈二人亲手合著[14]。

关于本书的成书年代,马继兴提出沈括《良方》成书于“1087—1093年间”,苏轼《苏学士方》(又名《医药杂说》)成书于“1098—1101年间”[12]。胡道静“《苏沈内翰良方》楚蜀判——分析本书每个方、论所属的作者:‘沈方’抑为‘苏方’”,论述在公元1151年以前,《苏沈良方》已传世流行[15]。史华在胡道静的基础上进一步论述,认为“大约成书于公元1119年至公元1151年之间”[16]19-20。

版本学方面,存世的《苏沈良方》流变,多现于各版本的序跋和目录学著作。胡道静《楚蜀判》应是在研究两者的基础上,将程永培本(简称“程本”)和鲍廷博本(简称“鲍本”)归为第一版本,即十卷本。第二为武英殿八卷本。即从《永乐大典》辑出的八卷本。第三为清光绪年间,福建省增修聚珍本,又据鲍本在刻《苏沈良方》时辑录所缺各篇,增加为正书加《拾遗》上下两卷[15]。就整个《苏沈良方》版本流变而言,《楚蜀判》已明确了三个版本在清以后的流变。清之前主要由于宋末 “散佚”等原因,十卷本已经成为确定版本,流传至明代,有嘉靖刻本(现存最早,程本从此本而来)为十卷本。中国中医科学院收藏的一部《苏沈内翰良方》,为中医医史文献大家范行准1985年捐赠,亦名《栖芬室<苏沈内翰良方>》,即为嘉靖本,上述成莉校注《苏沈良方》,亦以此本为底本,2016年该书曾出影印版[17-18]。程本1956年由人民卫生出版社出影印版,影响较大[16]24。森立之、涩江全善的《经籍访古志补遗》认为鲍廷博本参合程本和聚珍本,“以刊其误”,所以“最为精善”[11]。杨寿祺《杨寿祺题跋》[9]8曾指出,鲍本“多沈适(括)原序,而无首序、林序及腧穴图”,认为“似程本非从此本(嘉靖本)所出”,可见鲍廷博参考了程本和聚珍本已是中外学者的共识。此外,森立之、涩江全善还曾准确记载过《苏沈良方》的“枫山秘府藏(明版)”的版框和行款:“每半板高五寸七分,幅四寸一分,八行,行十六字”[11]。宋真民、李恩军对日本版本学亦有研究:“宽正十一年乙未(1799年)山崎克明校刻本”和“文化二年乙丑(1805年)新刻本”[9]268-269皆源自嘉靖本,“宽正十二年庚申(1800年)良光通识校刻本”是“以鲍廷博知不足斋本而成”[9]268-269。且浅井正丰在《新刻<苏沈良方>序》中[9]249-251,盛赞山崎克明“为求佳本二十年所”,因“多方搜访,卒不可得”,故“泛检古方书,取方论与之同者,就与参校,正讹补阙,点窜交加”,待“缮装新成”,请浅井正丰作序。而山崎克明在《新刻<苏沈良方>凡例》中亦言,曾“承君命”,故“校正《圣惠方》《圣济总录》”,发现“《总录》(应为《圣济总录》)方论,出此书者颇多,就与雠对,大获利益”,并且“进取元明方书,事相涉者,与一参考”,由此可见,山崎克明为此刻本付出了大量心血。此外,值得一提的是,杨渭生教授《沈括良方辑佚》“所得十九条”,笔者经过对照(按程永培六醴斋十卷本),除“治血崩带下”[19]一方外,其余18篇所载医方的主要用药、医治方法和病症皆相同,只是方名、文字先后顺序等或有不同,这对于沈括《良方》的辑复、《良方》《苏沈良方》的研究,具有重要参考价值。

就人文背景而言,宋代,尤其是北宋,从皇帝到学者文人,对编撰方书、尚医除疾的兴味都很浓厚,他们将其与“仁政”相联系。据笔者统计,北宋(960—1127年)共享国祚167年,除在位年数较少的皇帝(宋英宗4年、宋哲宗15年、宋钦宗1年)共20年外,其余共在位147年的6位皇帝皆大力推崇医疗卫生事业,倾心编纂浩瀚医籍。再由《苏沈良方》各版本序跋可知:编写医方书籍,其旨向为儒家推崇的“推广仁民之道”,且能够流传后世,治疗“久疾沉疴缠绵之苦”。苏轼和沈括皆在科举上真正立足,亦曾同时在翰林院供职,具备收集、记录、研究、运用、传播各种来源“良方”的能力。苏轼有“刚亮锐直之姿”,能够“动里省躬”;沈括“博文精见”,亦可“旁通医药”。这些都是《苏沈良方》具备医药卫生、健康养生的学术和实践价值的可靠保证。再由沈括《原序》可以看出其对医药学的认识,认为“治病有五难”,即“辨疾、治疾、饮药、处方、别药”,他对医方实践和理论总结亲力亲为,确定的“良方”都“必目睹其验,始著于篇”[20]1-4。研究宋代“儒而知医”风尚的学者认为,医者和儒家进行思想上和实践上的结合,表现在“整理编撰方书”“探求中医之理”“谙熟养生之道”等方面[21]。宋代士人热衷搜集、记录传递医方的原因,主要包括医儒并举和包容民间医药两个方面,而且士人在搜集、传播医方方面,有普通医生“无法企及的优势”[22]。

苏沈二人对医方的贡献

1.单篇作者的区分

1975年杨存钟《从<苏沈良方>看儒法两家在医药学上的对立》一文中曾提到,可以采用“内证”和“外证”两种方法来区分“沈括著述和苏轼杂说”[23]。事实上,医家学者们采取的手段也基本上等同于两种方法的扩展,即从篇名、医方信息、仕途经历、行文风格、编写著作等方面进行详细考证,大体可划分出单篇作者。胡道静《楚蜀判》对《苏沈良方》87%的篇目剖玄析微,作出判断[15],无疑对这一研究最具发言权。其余的医家学者多在参照胡的研究基础上,结合自身成果,对《楚蜀判》进行补充考证。如史华、梁昆生(未见参考胡的论述)、李淑慧三人皆认为“治泻痢方”“暴下方”“茶方”“治内障眼”为苏轼所作[16]8-10,[24-26]。

2.医方特点的研究

对《苏沈良方》医方特点的研究并不多见,主要是医家学者们结合自身研究方向进行的论述。如汪晓蓉、朱向东对散剂进行制、煮、煎、疗的研究[27],李津宇对“养生思想、组方与用药探析”和“全书养生方剂组方理论与应用特点”的论述[28]。

3.单个医方的考证

“圣散子方”的相关研究 对《苏沈良方》中单个医方的考证较多,皆依据客观实际展开。中医史上的张杲、叶梦得、陈言、俞弁、钱曾皆对“圣散子方”有过论述[3]143-144,[29]。近年来张瑞贤、刘果、宋乃光、牛亚华、南东求、张学梅、伊广谦、张立平等亦对“圣散子方”[30-35]的传播、组成、功效、救治作用、运气影响进行了详细考证。可见该方一直是一个研究热点,而且论述多从两方面着手:一方面,“圣散子方”治疗“寒疫”或“湿疫”时,“得此药全活者,不可胜数”[3]143-144,“治之无不愈”[29];另一方面,“圣散子方”在宋明流行病史上被错用,即用这一“寒疫”药治疗“温疫”,使得“被害者不可胜数”[29]。笔者认为,首先,这个医方本身没有问题,叶梦得认为此方为“善医伤寒,得仲景意”[29]的北宋名医庞安常(庞安时)从苏轼处得到,而庞安时著有《伤寒总病论》,且将苏轼“圣散子方序”“圣散子方”收于卷四“时行寒疫治法”[36]下,学术上不存在疑虑。其次,之所以被后世误用,应有两个方面的因素:①医学诊疗理论还不十分完备。我国明代才出现了“第一部方论专著——吴昆的《医方考》”,其中着重于“释方训义”[37]7,张景岳“以阴阳为纲,表里寒热虚实为变的‘二纲六变’(八纲辨证)”的理论亦未形成,更毋言用“八纲辨证”融入的“十问歌”[3]284-287来帮助诊者把握病情、分析病因病机了,而“释方训义”“八纲辨证”“十问歌”等能使稍有基础的初学者在临床上“以简驭繁”。如“圣散子方”[20]34中附子、麻黄、细辛、高良姜能温阳散寒;草豆蔻、木猪苓(猪苓)、石菖蒲、厚朴、泽泻、白术、防风、藿香、半夏、茯苓,或祛湿、或渗湿、或燥湿、或化湿,皆与湿相关;藁本、独活兼具散寒和除湿的双重作用;甘草、枳壳、柴胡、芍药,为四逆散,具有“透邪解郁”“调畅气机”的功用。总体而言,圣散子方可驱寒,可祛湿,可兼祛寒湿,而且能祛除“寒疫”“湿疫”所带来的壅遏之气,稍懂中医中药者即可判别此方功用主治。如果在诊疗时使用“十问歌”中“一问寒热二问汗”,一问已将寒热囊括,而寒证、热证皆有内外之分,涉及表里,二问问汗可以得出汗是虚汗还是实汗,如自汗或夜间休息可能即为虚汗,而火盛而汗者,则是实热之汗。如果继续三问四问五问更可具体明晰病位和日常饮食习惯,七问八问九问十问更可完善病史,以利辨证和诊断,不致南辕北辙[3]284-287。②许多“浅人”医疗经验和认知水平有限,不能深入钻研医方的功用主治,即不能达到求其“具义”的程度,因此不能正确辨证,以致盲目使用“圣散子方”。医学本身就事关人类性命,是“至精至微之事”[38]142,要求医者要有严格的科学性和崇高的人文精神,即“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方”[39],才能做好医学工作。因此,“圣散子方”相关研究的前尘往事,提醒我们医学工作者,无论从事理论研究,还是临床实践,都应该戒之慎之。

其他医方的相关研究 对于医方的流变、用药、主治、临床等的研究,医家学者们一直以来持续进行,但这些研究文章都篇幅不大,言明即是。姚玉婷、严道南“‘苏沉九宝汤’名实考”,对《苏沈良方》中“九宝散”如何因讹误至明清成为“苏沉九宝汤”,进行考证[40]。祝大卫“《苏沈良方》与‘苏合香丸’”对“苏合香丸”用药和主治进行考证[41]。于福江“对通关散等四首古方方源的探讨”,考证了《苏沈良方》较《太平惠民合剂局方》先载“失笑散(断弓弦散或弓弦散)”[42]。雒晓东、孙雷、曲韵智“头痛灵滴鼻剂治疗紧张性头痛的临床及实验研究”为“偏头痛方”进行了临床实证研究[43]。

苏沈二人涉本草的研究

苏沈二人对本草的研究一直体现出多学科、多角度、多方法的特点,因此内容较为丰富。如沈括《梦溪笔谈》有“药议”等,而《苏沈良方》涉及中药的多篇论说与此重合,故医家学者们涉及有关沈括本草的研究,大都与之结合,论述包括采药、药性、炮制、功效、用法等,亦含本草名物考证,以责实辨别。论文题目皆不离“沈括”“本草”“中药学”“理论”等[44-47]。

秋石的研究在中医药史、科技史上较有价值。在《苏沈良方》中,“秋石方”“阴炼法”“阳炼法”皆是对“秋石”的记述。杨存钟在“沈括对科技史的又一重要贡献——关于我国十一世纪从人尿提取性激素的记载”和“世界上最早的提取、应用性激素的完备记载”中作了详细论述,并且指出《本草纲目》引用叶梦得《水云录》“秋石”,对“秋石”制法通过校勘和训诂角度进行考证,认为应源于《苏沈良方》[53-54]。

张瑞贤等通过《苏沈良方》中“神仙补益”篇中“大两”的记载,考证王倪生活年代为唐代,从而得出了“大斤大两”源自唐朝,并非宋代的结论[50]。

凌一揆对“鼠粘子”进行名物考证,辨析了“苍耳子”和“牛蒡子”皆“易于粘著在经过的动物身上,而由此命名”,以致于出现“同名异物的现象,反致混淆”[51]。陈伟庆从“与医药结缘”“用药思想”“获药诸种途径”三个方面来论述苏轼的医药知识来源[52],所引用的证据材料,有的直接来源于《苏沈良方》,也有一些引用来源于苏轼文集,但内容是重合的。另有医家学者们从《神农本草经》《肘后备急方》《本草纲目》《植物名实考》《中国植物志》等历代中医药学文献中,对“忍冬”“忍冬藤”“金银花”和“药用部位”等名称进行本草名实考证,认为金银花应首载于《苏沈良方》[53-54]。

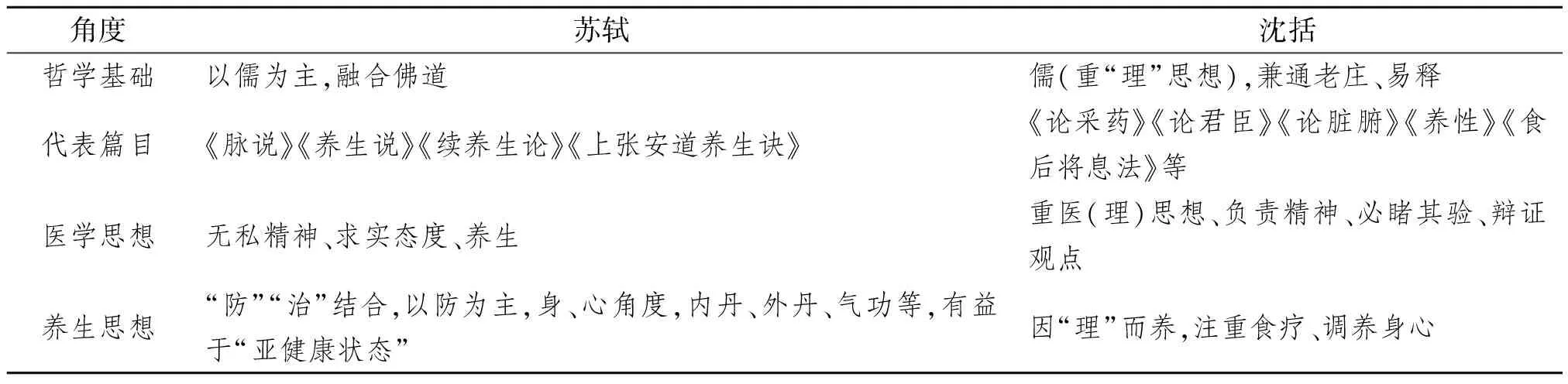

苏沈二人的医学和健康养生思想

如上文所述,苏轼和沈括皆在科举上真正立足,亦曾同时在翰林院供职,不同的是苏轼在“史馆”,沈括在“昭文馆”[55],因此二人皆崇尚儒家“推广仁民之道”[20]1-4的人生理想,这也应是二人集方的初衷。在儒学的基础上,二人又各有特点。苏轼有“兼具佛、道”的特点[56],如《养生说》中提出“用佛语及老君语”[20]58,才能够“知天乐命、开朗洞达”[57],认为“饮食、医药等身体方面的调理有独到之处,但精神调养才是其养生经验中最可珍视的部分”[58]。总的看来,苏轼尊医崇“道(医学和健康养生规律)”。史华“《苏沈良方》研究”[16]49-62认为,该书含有“救死扶伤”“注重效验”“重视内修”的特点。沈括则多“格‘病’论治”“知宜辨异”,追求“治方最久”,总结“治病五难”,要求“必睹其验”。沈括作为儒家,在他的医药养生哲学思想中,“格‘病’”的思想(天文、水利、数学、军事等科技思想中的“格‘物’”同理)是一种“重‘理’思想”,其来源有四个方面:①源自于荀子《天论》中的“天人相分”思想,因为“天人合一”是“‘思’的认识前提”,而“天人相分”是“‘格’的认识论前提”[59],二者是归纳总结和分析剖断的关系;②源自于孟子(沈括曾作《孟子解》)的“以民为本”“穷理尽性”思想[60];③发端于欧阳修(沈括入京考试的主考官)等人的“疑古”“疑经”思潮[60];④宋代发轫于周敦颐,成熟于朱熹的儒家“理学”思想。周敦颐《太极图说》表现出“理性的哲学”[61]62的特点,而朱熹在《四书章句集注》中补写《格物致知传》,阐释出认识事物应该“即物”“穷理”“至极”,才能够“众物之表里粗精无不到”[61]232-233,[62],二者在思考方法上与沈括的医药(科技)思想是非常契合的。沈括生活的时期处于周、朱两者之间,应该受到“理学”发展过程中的影响。

再有,《苏沈良方》中,似乎沈括的养生文献较少,其养生思想没有苏轼那样凸显,亦未见沈括养生专论。结合《楚蜀判》对沈方的辨别和“《苏沈良方》研究”对“养生方”的分类,沈括的养生方只有“秋石方”“阴炼法”“阳炼法”[15],[16]373篇。李津宇对《苏沈良方》涉及的“养生相关方剂”进行了较为详细的研究,认为这些方剂皆有直接或者间接的“重心肾、益肾养阴”[28]特点,并分别研究了“乌荆丸”“硇沙煎丸”“小建中汤”“椒朴丸”“泽兰散”[28]等5首沈方,且根据各自组方特点进行论述。而笔者认为,在另一部沈括涉医药著作《梦溪忘怀录》中,“养性”“食后将息法”[63]等篇说明,沈括在重“理”的儒学基础上,兼通老庄、易释,且具有因“理”而养、注重食疗、调养身心的特点(见表1)。因此文主要研究《苏沈良方》,篇幅所限,故它文另述。

表1 苏沈二人医学和健康养生思想对比

《苏沈良方》的文献价值和科学启发

《苏沈良方》能历经近千年而不衰,并且越来越受到学界的重视,这与苏沈二人对医药学和健康养生拥有孜孜以求的精神,进而通过实践探索,最终进行理论加工所形成的成果的文献价值和科学启发是分不开的。

文献价值主要指对中医药学和健康养生知识所承载的学术意义、使用意义、中医药文化发展及传播意义。笔者认为,学术意义主要是指《苏沈良方》是“文人知医”盛行时期的代表性医方著作,以士大夫的独特视角在集方过程中激发出了创新价值。将苏沈二人和传统专业医生进行比较,我们可以发现,二者的共同点是都对传统医药学有过学习和研究。不同点是传统专业医生所行医学实践和秉持的医药理念,多为传统医药学理论指导下的临床实践和理论学习,应有一定的“行规”。而《苏沈良方》含有“文人知医者”所进行医学实践和探索医学理论的视角,他们整理方书、探求理论、谙熟养生[21],于搜集医方和传播医方方面,较普通医生有“难以企及的优势”[22],并得到了后人的肯定。《四库全书提要》(文渊阁本,乾隆四十九年,1784年)对此的评价较为全面和中肯,评沈括的“药议”内容,“于形状性味,真伪同异,辨别尤精”,苏轼“杂录时言医理,于是事亦颇究心”,故“术家能习其技而不能知其所以然,儒者能明其理而又往往未经试验”,结论是“此书以经效之方而集于博通物理者之手,固宜非他方所能及矣”[9]10,[11]。丹波元胤《中国医籍考》盛赞“褐丸”具有“攻补兼施,颇为周密”的特点[64]。沈澍农认为本书具有“效验为先”“考名质实”“各科并重”的特点[65]。当代学者薛芳芸、杨继红就沈括对“中医理论”和“疾病诊疗学”两方面贡献进行论证[66]。季元龙、刘德仁、刘佳寿的“苏东坡对科学的贡献初探(摘要)”一文,通过阐述古今中外对《苏沈良方》的不断使用和发扬光大,认为这是“一部经得起实践检验的好医书”[67]。唯有《续医说》中李东垣对《苏沈良方》“存有微议”,认为是“不知方者之集方”,应“慎之”[11],当代医家郑炜论述,这是为了“纠士大夫盲目集方书之流弊”[10]。笔者认为,依李东垣“忠信笃敬”[38]35的个人性格,这种观点有些考虑过度,当然李这样思考对中医药整体发展而言,或许有利。结合马伯英教授《中国医学文化史》[68],中医药史上如西晋皇甫谧、东晋葛洪、南朝梁时陶弘景等,皆非专一于临床或医药的大家,但是他们都编著有具有所处时代代表性的中医药学著作,皇甫谧甚至被称为“针灸之父”。综上所述,《苏沈良方》的学术意义值得人们深入挖掘,其中所蕴含的思想和方法值得人们借鉴。

《苏沈良方》对现代的指导意义可体现在临床应用、文献考证、科学实验等三方面。临床应用,如《钦定四库全书总目提要》(乾隆四十一年,1776年)认为苏合香丸、至宝丹等“至今神效”[69]。纪昀《阅微草堂笔记·槐西杂志》曾记载,蔡葛山曾亲用名为《苏沈良方》“治诸鲠”的医方使“幼孙”排出“铁钉”[11]。前文所述的“圣散子方”“大斤大两”即具有文献考证意义。除上述“秋石”“金银花”外,“三喉说”“至宝丹”“沉麝丸”“麦饭石”俱“首见于《苏沈良方》”[16]45。此外,“头痛灵滴鼻剂治疗紧张性头痛的临床及实验研究”就是论述了在《苏沈良方》“偏头痛方”基础上,对研制出的“头痛灵滴鼻剂”进行的临床和实验研究[43]。

本书也是中国医药文化不断传承的绝佳桥梁。一方面,苏轼作为北宋文坛领袖,博学多才,在古今中外都有众多追随者,被林语堂先生称为是“人间不可无一难能有二”[70]的人物。自北宋以来就已经形成了一种以苏轼为中心的文化现象,而苏轼涉医著作是该文化现象形成的渊源之一。因此,《苏沈良方》中苏轼相关医药文献,有助于中医药文化发展及传播。另一方面,沈括堪称是中国古代最优秀、知识最广博的科学家。英国科学史家李约瑟博士(Dr.Joseph Needham)对他极为推崇,称其为“中国整部科学史中最卓越的人物”[71],又称与《苏沈良方》有共同“药议”[20]15-22,[72]内容的《梦溪笔谈》,为“中国科学史的里程碑”[71],因此,沈括被称为是“中国科学史上最奇特的人物”[73]。因为沈括在国际科技界具有的较高的知名度,因此《苏沈良方》中属于沈括科技成果的一个重要组成部分的沈括的医药文献,对中医药的推广传播也大有裨益。总之,苏沈二人所著文辞优美,言之凿凿,是历代读书人的楷模,如苏轼“至虚有盛候,大实有羸状”[20]13已成为经典名言,“秋石”的记载更为人们增添了民族自豪感。笔者认为,他们二人可谓北宋知识界的“双子”。宋代人把两人的医药文献编在一起,应该也有极力推崇二人的意向。综合以上两方面因素,《苏沈良方》对中医药文化的发展和传播,具有非比寻常的意义。

通过医家学者们的研究还可以看到,苏沈二人重视客观实际的态度对我们有很好的启发意义。如季元龙认为,苏轼尊重生命健康规律,主张“劳逸适度”,坚决反对服用“长生药石”。具体表现在多个方面,如“重视练气功,强调饮食要有节制,尚蔬食,要豁达乐观,心胸开阔”,认为“善养生者使之能逸而能劳”,这些“卓越的见解”[67],对于我们今天亚健康越来越受到人们关注的时代也具有启发意义。杨存钟、彭少辉皆认为沈括运用了唯物主义思想研究医方[23,74],前者还认为沈括具有法家不因循守旧,注重实效的革新精神[23],体现出“实事求是的科学态度”[75]。王琦、夏治平“略论沈括对祖国医药学的贡献”一文,通过“辨疾、治疾、饮药、处方、列药(‘别药’[20]1-4)”五个方面论证了沈括诊疗时“必须根据具体对象”,结合“病人的体质强弱、年龄大小、生活习惯”“注意地区、季节、气候的差异”辨证论治的观点,这些方面都说明沈括医学中的“朴素的辨(辩)证思想”[76],也合乎《内经》“三因制宜”的理论。虽然苏沈二人并非专业医生,但是在“文人知医”盛行的时代,能够实事求是,以文人、科学家独特的角度认识生命规律,探索中医药学理论,论述医方构成,完成疾病治疗,是值得现代人学习和研究的。

除了以上介绍的研究文献,还有一些学者对《苏沈良方》有少量引用和论证。如迟阿鲁“雄性激素认识简史”,开篇引用李约瑟“将‘秋石’列为中国古代科技的26项发明之一”“作用相当于现代的性激素”“古代方士常以此药进贡皇上”[77]等内容。彭怀仁“中医学院试用教材中的三十首古方出处考(一)”,认为“至宝丹”“苏合香丸”出处为《苏沈良方》[78]。

此外,关于本书当前研究的不足之处,有以下几个方面:第一,传统中医视角的研究并不完善,一些医方只言部分病症、治疗原理,医方的方义,并未有全面治疗的病症研究,总的治疗原理,各个药物的配伍,最后总结等。第二,缺乏从现代科研手段和统计学视角进行的论述,只涉及了少量医方。因为现代统计学分析过的研究,更容易为广大临床中西医生接受。

总之,《苏沈良方》所涉及的中医药学知识非常丰富,具有很高的学术价值和使用价值。短短五万余言,或记述、或推理、或考证、或亲验、或学习、或传播,以具体生动的医案来阐释注重效验的科学性,以全面详实的笔触来表达防治结合的启发性,使人读之如现眼前,颇值琢磨。整理和分析不同时期和不同角度的相关研究资料,不但能够解答中医药学术上的诸多疑问,而且可以为我们医学临床提供宝贵的先验参照,对完善中国医学发展史和了解宋代中医药文化史,都有积极的意义。