明暗挖结合地铁车站暗挖隧道断面优化研究

——以南宁地铁3号线青秀山站为例

2020-11-05张瑾

张 瑾

(广州地铁设计研究院股份有限公司,广东 广州 510000)

0 引言

明暗挖结合地铁车站形式,减少了管线迁改及建(构)筑物拆迁数量,从而降低了施工期间对周边环境的负面影响,较明挖法有效降低了深埋地铁车站的工程造价。其基本形式为明挖竖井+暗挖隧道群。文献[1-3]对明暗挖结合地铁车站的建筑形式进行了较为全面的研究,总结了明暗挖结合地铁车站具有多样性、灵活性的特征;文献[4-8]分析了明暗挖结合地铁车站的基本结构形式、与地质环境的相互影响、施工关键技术与风险控制。研究的热点集中于如何优化结构方案以满足建筑功能的需求。

建筑与结构互为影响,建筑功能的优化同样也可带来结构工艺的优化。卢济威等[9]论述了建筑功能与形式结合山地环境因地制宜进行调整后对土方开挖、结构合理性带来的优化作用。姚新春[10]针对地铁标准站,提出通过优化设备用房布置、调整系统设计方案等手段减少不必要的设备空间,以减小土建规模。王欣睿[11]、孙希波等[12]通过BIM系统辅助复杂项目设计,以达到精细化设计的目标。刘丹[13]提出与周边环境协调一致的地铁车站设计思路。针对暗挖地铁车站,童利红等[14]提出暗挖地铁车站通风系统布置与风道设计优化可带来暗挖隧道截面优化。以上均为以优化建筑功能与形式来降低结构设计、施工代价的研究。

罗文静等[15]综合分析了暗挖地铁车站结构的风险性,提出因隧道断面尺寸的增大,结构风险成数量级增加。这是暗挖隧道所特有的特征,从而带来建筑功能分析优先等级的变化,风险性成为重要的考量指标。同样的建筑优化,在暗挖隧道中将取得较明挖结构明显得多的工程收益。同时,因第一批地铁建设线网已占用浅层地下空间,新建设线路采用明暗挖结合地铁车站的比例不断增加,明暗挖结合地铁车站渐渐由特殊环境下的特殊地铁车站形式演变为一种重要的地铁车站形式,因此,有必要系统地研究明暗挖地铁车站暗挖隧道的通用性优化理念与优化措施,以期更好地服务后续工程。

本文通过将暗挖隧道结构高风险性纳入设计评价体系,针对暗挖结构对现行地铁建筑设计理念进行分析与适应性调整,同时结合实际工程,提出3项具体优化措施,并应用到南宁地铁3号线青秀山站具体案例中,取得了较好的优化效果。

1 暗挖隧道设计优化理念

明暗挖结合地铁车站的基本建筑形式为明挖竖井+暗挖隧道组合,不同站点竖井与隧道的尺寸、规模、数量、密度不一,组合形式多变。因此,需对设计理念进行研究,以适用于不同环境下的明暗挖结合地铁车站暗挖隧道断面优化。

与明挖结构相比,暗挖结构与形体的相互关系主要有3个方面的特性:

1)矩形断面会产生应力集中时象,因此暗挖断面多采用马蹄形或圆形;

2)随着断面尺寸减小,暗挖断面危险系数成数量级减小,因此暗挖断面需尽量减小尺寸;

3)因为后挖隧道开挖范围进入先挖隧道扰动范围,后开挖隧道风险较大,所以岛洞间距越远越安全。

上述3项特性均与风险性紧密相关,与经济性关联较弱,因此,将风险性与功能必要性进行对比,是暗挖隧道设计优化理念的核心,主要体现在以下3个方面的设计理念调整上。

1.1 设计标准调整

与一般公共建筑的单一设计团体不同,地铁设计在流程上由2个设计团体共同完成。设计总体团队在规范基本要求的基础上,结合地域、人文、经济特征,形成全线统一的设计技术标准。设计工点团队以全线设计技术标准为输入,结合站位、站址环境,开展站点设计。随着我国国民经济水平的不断提高,地铁设计标准逐渐向人性化发展,建筑设计技术标准更倾向于舒适性,机电系统设计技术标准也倾向于检修、维养便利。

全线设计技术标准是以明挖地铁车站为模板进行拟定的,其标准上浮带来的技术经济评估也以明挖地铁车站作为计算模型,与暗挖地铁车站并不匹配。而工点设计多以全线设计技术标准为设计输入原则,少有对其进行反思与质疑,使得设计过程中设计技术标准往往未针对暗挖风险进行有效调整。

在明挖地铁车站付出一定经济代价即可实现的功能,在暗挖隧道中则需承担较大的工程风险方可实现,因此,结合暗挖隧道结构的风险性特征,可对全线设计技术标准进行下列调整,以获得更好的技术经济收益。

1)降低暗挖隧道部分建筑舒适性标准。除规范强制规定的乘客乘降需求标准外,全线技术要求会结合地域特征及行业发展趋势,提高建筑舒适性标准,如公共区层高加高、楼梯平台加宽、疏散楼梯加宽、通行净高加高、楼扶梯起步点对齐等,此部分需求的必要性与提高的暗挖风险不成正比,因此,在明暗挖结合地铁车站暗挖隧道部分可考虑降低至规范强制性规定水平,不必进行上浮。

2)梳理机电设备检修标准。机电专业多按照规范要求检修标准进行管理,但在对规范条文的解读中,往往出现歧义。例如:在GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中规定,当相邻2层门地坎间的距离大于11 m时,其间应设置井道安全门。在设计中,常将电梯专业的"安全门"与建筑"安全疏散通道"混为一谈,认为需设置净宽大于1.2 m的安全疏散楼梯方可满足工艺需求,而实际《电梯制造与安装安全规范》中对安全门的最低要求仅为高1.8 m、宽0.35 m。因此,需对机电设备检修标准在土建工程中的体现形态进行梳理,寻找设计盲点,进行断面优化。

1.2 优化机电设计方法

因地铁涉及专业多达30~40个,少有地铁建筑师能像普通民用建筑师一样掌握所有专业设计原理及方法,但仍可对暗挖隧道内所含有限机电专业设备设计方法进行研究与优化。

可达到断面优化效果的机电设计理念包括:

1)解构专业组合。专业组合是最常见的设计惯例和影响断面面积的因素,同一专业惯于将本专业管线及设备设置在一起,而仅需将不同专业间管线及设备进行拆分、组合,即可获得较大的暗挖断面优化空间。

2)调整关键功能选点。部分机电尺度要求因位置、功能不同会有所区别,例如:人防通道在设置人防门的位置需满足人防门框及穿管要求,在其他位置仅需满足最小人行通道要求;通风管道除新风管要求设置方形风管以便于保温层施工、接风机部位需设置方形接口以便于安装风阀,其余功能区均可异形设置。将对尺度要求较大的功能尽量设置于明挖段或空间富余段,在暗挖段设置尺度要求较小的功能,可有效降低断面尺度要求,达到断面优化的效果。

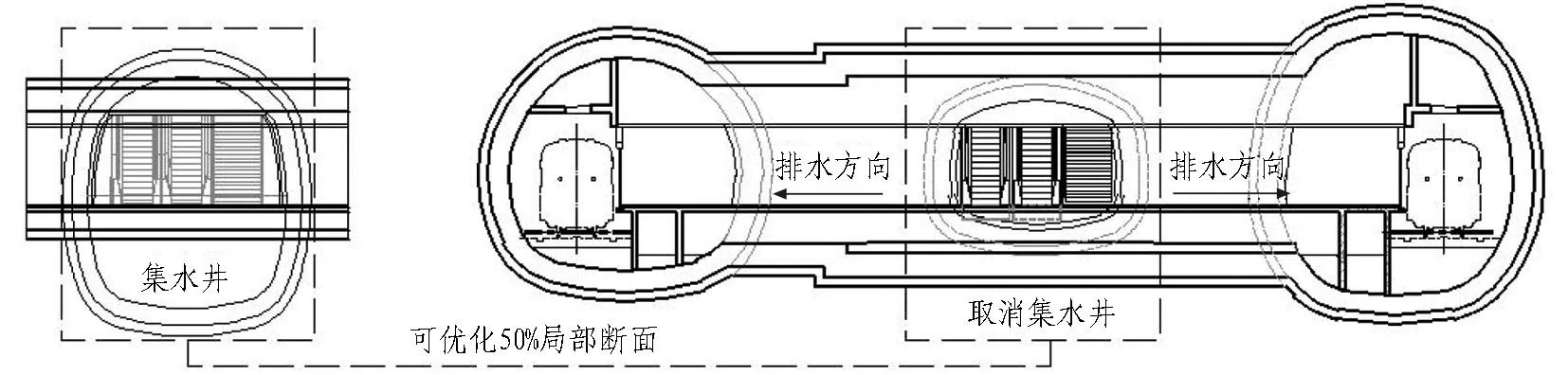

3)调整高风险点机电设计方案。某些截面因多种功能集合,暗挖断面面积较大,结构风险较高。对截面所涉及专业进行逐次梳理,寻找机电设计方案有无优化空间,可取得较好的优化效果。例如:给排水专业习惯在下部接触土体的扶梯基坑设置集水井,但当扶梯基坑处于暗挖隧道中时,本身断面尺寸已经形成较大的结构风险。若利用排水沟引流至地铁车站集水井,同样可以达到排水效果,还可大大减小断面尺寸,降低结构风险系数。

1.3 优化建筑形体

建筑形体多以矩形出现,相互组合成为矩形或多边形组合,在此基础上,结构形体对建筑形体进行包络。矩形断面会产生应力集中现象,因而暗挖隧道断面多采用马蹄形或圆形。但同样为马蹄形截面,越接近长方形的马蹄形截面应力集中现象越明显。若功能满足要求且环境条件允许,圆形截面受力更优于马蹄形截面。因此,在进行暗挖隧道优化时,可将建筑形体尽量按照最终组合形态宜于受力的形式调整,分析各功能布置是否已尽量接近规范形体,圆形最优,马蹄形次之(长方形马蹄形以最长直径决定风险级别)。

2 暗挖隧道断面优化措施

针对暗挖隧道结构形体3个方面的特性,按照设计标准优化方向,结合多项工程实例,总结出暗挖隧道断面优化的3项具体措施:简化内部功能、调整几何关系、规整断面形体。将前文所述设计理念组合或交互应用于各项措施中,侧重于不同的优化方向,共同达到优化暗挖隧道断面的作用。

2.1 简化暗挖隧道内部功能

具体措施包括:1)降低暗挖隧道部分建筑舒适性标准至规范强制性规定水平,不必进行上浮;2)梳理机电设备检修标准,减少不必要的机电检修空间;3)从设计输入上减少功能对限界的需求,从源头减小暗挖隧道截面面积。

以最具代表性的楼扶梯暗挖隧道为例(见图1),建筑设计中多取扶梯工作点与楼梯工作点上对齐或下对齐,使得设备排放整齐,空间效果开阔,乘客感受良好。

图1 楼扶梯限界并集示意图Fig.1 Schematic diagram of limit union of staircase

在此设计下,隧道断面尺寸由最大包络尺寸拟定,公式如下:

若上端对齐时,

包络尺寸=扶梯控制限界+amax,b=0。

若下端对齐时,

包络尺寸=扶梯控制限界+bmax,a=0。

通过分析可知,若优化调整步梯位置,使扶梯乘客走行限界与楼梯乘客走行限界获得最大交集,即楼梯限界下部凸出值a等于楼梯限界上部凸出值b时:

包络尺寸=扶梯控制限界+a=扶梯控制限界+b<上端(下端)对齐时包络尺寸。

以提升高度为23 m的厅台楼扶梯组为例,调整工作点位置后,洞室半径减小约20%。

由此可知,降低楼扶梯工作点对齐标准,将带来暗挖隧道半径尺寸的有效优化。适当降低楼扶梯组的景观效果,不会对乘客乘降带来明显不适,却可有效降低工程风险。

2.2 调整暗挖隧道内功能之间几何关系

立体交叉洞室随着断面半径尺寸增大,暗挖断面危险系数成次方式增长;同时,因后挖隧道开挖范围进入先挖隧道扰动范围,故后开挖隧道风险较大。因此,需有意识地对地铁车站建筑及工艺功能之间几何关系进行重新排列组合,打破原有分组习惯,在功能合理的基础上,使各暗挖隧道截面面积之和趋向最小,单洞室截面面积趋于合理,洞室间距尽量扩大。此外,细化机电设计方法,避免将控制性截面设置于同一控制性断面,如风阀墙、人防门、集水井等可交错布置,或布置于对断面要求不高的明挖空间中。

以图2为例,A、B、C代表3个专业的若干项工艺限界需求,按照惯例,同一专业需求成组进行敷设,6个A在一个小隧道,2个B在一个大隧道,2个C在一个中隧道。当放弃同专业成组进行敷设的惯例后,对各项需求以隧道断面尺度最小为目标,重新进行排列组合(见图3)。因B体积最大,分为2个断面可避免单洞室面积过大;C与B搭配,可在断面不增加面积或增加极少的情况下满足要求;再利用边角面积配置A,最终用2个中等大小断面代替了原来的3个断面。断面截面积减小,洞室数量减少,结构安全性得以提升。

图2 功能分类逻辑示意图Fig.2 Logic diagram of functional classification

图3 尺度分类逻辑示意图Fig.3 Logic diagram of scale classification

2.3 采用适宜受力的规整形体

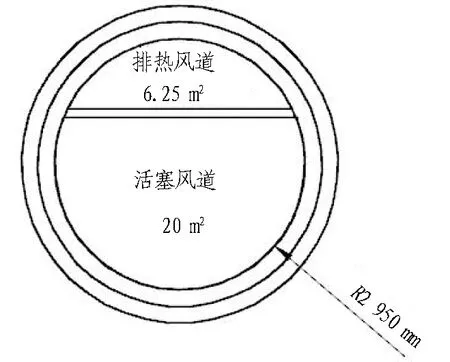

方形形体因其便于放线、便于建设、使用率高,在建筑中普遍采用。将其作为设计输入,再进行包络设计马蹄形隧道断面是常见的设计方案(见图4)。由于同截面面积前提下,圆形截面受力优于马蹄形截面,类圆马蹄形截面受力优于长方形马蹄形截面,因而建筑设计也需放弃原有习惯,细化机电系统设计方法,筛选对形体要求较低的电缆廊道、非保温风道(活塞风、隧道风、排风)等机电系统功能,使其贴近隧道结构形态,利用非矩形空间布置,减小隧道半径尺寸(见图5),同时在功能合理、外部环境(与其他控制物间距等因素)满足的前提下,尽量采用圆形截面。调整建筑形体以适应断面形体,可使暗挖隧道施工风险有效减少。

图4 风道横断面优化前示意图Fig.4 Schematic diagram before optimization of air duct cross-section

图5 风道横断面优化后示意图Fig.5 Schematic diagram after optimization of air duct cross-section

3 青秀山站暗挖隧道断面优化实例

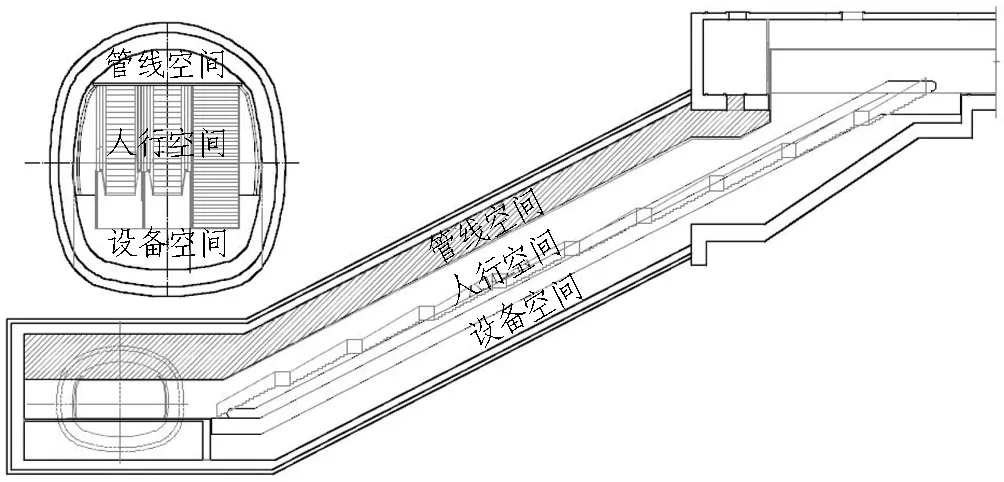

南宁地铁3号线青秀山站前后下穿邕江主航道与邕江支流,站位位于青秀山景区大门南侧,轨面与站位地面高差达50 m,采用明暗挖结合地铁车站形式,通过将站台隧道与明挖站厅空间平行布置、斜向通道衔接乘客立体交通、竖向暗挖隧道衔接工艺管线,构成立体交叉洞室群结构,实现地铁车站功能,如图6所示。

(a) 西向剖切图

站位所处地质环境的半成岩地层成岩时代较新,固结程度弱,其泥岩层大多含有亲水矿物,具有一定的膨胀性,而粉砂岩层具有遇水软化崩解的特性,容易引起隧道施工中的塌方、大变形和突水、涌砂等现象,工程风险较大。

将优化措施应用于青秀山站设计,对地铁车站11个暗挖隧道断面进行简化内部功能、调整几何关系、规整断面形体。经优化后,原初步设计11个断面优化为10个断面,最大水平暗挖隧道半径由12 m优化至10 m,暗挖隧道截面积综合优化达30%,优化效果明显。具体做法如下。

3.1 简化内部功能

简化功能并不意味着牺牲功能,而是在保证基本功能和乘客服务水平的前提下,减少及优化一些次要、同时可带来暗挖隧道半径较大优化的功能。

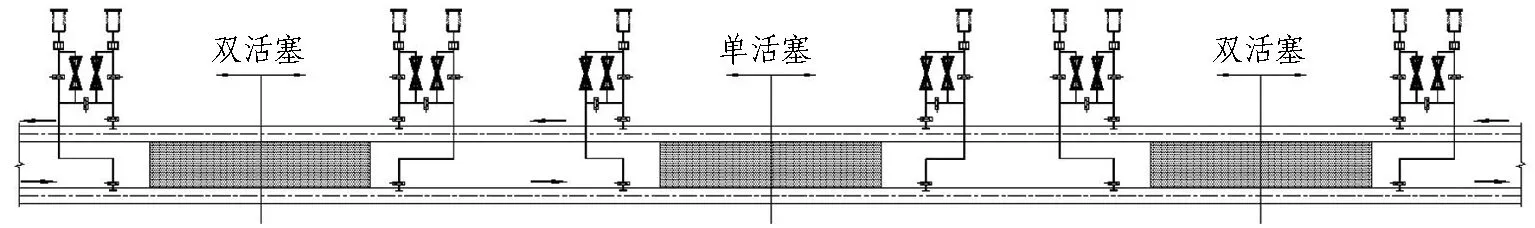

3.1.1 优化活塞风道

青秀山站前后均为明挖地铁车站,地铁车站建设条件良好,经隧道通风系统核算,满足系统通风功能后,在青秀山站采用单活塞通风模式(见图7),适当降低通风工艺服务水平,减小截面面积,优化暗挖隧道半径。

图7 单活塞风道地铁车站工艺图Fig.7 Process drawing of single piston air duct station

3.1.2 优化梯底集水井

青秀山站站厅、站台楼扶梯底部为暗挖结构,底坑集水需设置集水井进行排放,但集水井将带来局部断面尺寸的大幅增加。经研究后,优化排水系统设计方案,引流扶梯底坑集水至地铁车站废水泵房(见图8),在满足排水要求的同时,减小了暗挖隧道局部半径,降低了工程风险。

3.1.3 优化垂直电梯暗挖隧道

电梯井可分为消防电梯井与普通电梯井。消防电梯井主要满足消防救援功能,需直通地面,并通过前室与各层相连,设置要求较高。普通电梯井则为满足乘客无障碍乘降服务,不需要设置前室,设置要求较为灵活。两者均需满足电梯规范规定:当相邻2层门地坎间的距离大于11 m时,其间应设置井道安全门。

(a) 集水井优化前 (b) 集水井优化后图8 扶梯底坑取消集水井示意图Fig.8 Schematic diagram of escalator canceling sump

青秀山站同时设置普通电梯与消防电梯。因垂直电梯暗挖隧道周边均为夹土,若为设置安全门而专门加设楼梯间,则横断面面积较大(见图9)。经深入研究垂直电梯功能需求后可知,井道安全门为电梯故障时救援乘客使用,非疏散使用,如采用可满足无障碍救援要求的疏散井作为救援通道,在井道顶部设置救援吊钩,可在满足规范救援要求的同时,有效减小横断面面积(见图10)。因此,适当降低电梯紧急救援服务水平,可有效优化普通垂直电梯尺寸,降低工程风险。

图9 电梯井横断面优化前示意图(单位:mm)Fig.9 Schematic diagram of elevator shaft before cross-section optimization (unit:mm)

图10 电梯井横断面优化后示意图(单位:mm)Fig.10 Schematic diagram of elevator shaft after cross-section optimization (unit:mm)

3.2 调整几何关系

将青秀山站最重要、尺度需求大、定位要求高的功能作为骨架,根据其最小尺度需求,组合其他功能次要、尺度较小、定位要求不高的功能,充分达到空间的共享,使隧道截面积之和趋向最小;均衡搭配隧道功能,避免单隧道过大,用几个中等大小的隧道分担大隧道功能,使各单隧道截面尺寸趋向合理;同时,将过小隧道功能与其他隧道合并,减少隧道数量,使洞群之间立体交叉间距可适当扩大。

3.2.1 优化工艺廊道

以楼扶梯功能为骨架,拟定楼扶梯断面尺寸,根据楼扶梯断面尺度,选择可纳入该空间的大系统风道及通信配电廊道,利用闲置空间布置管线工艺廊道,同时考虑检修要求,减少单独设置的管线空间,优化暗挖隧道总体截面积(见图11)。

图11 楼扶梯横断面整合管线空间示意图Fig.11 Space diagram of integrated pipeline in cross-section of staircase

3.2.2 均衡搭配暗挖隧道功能

以青秀山站连接明挖站厅与暗挖站台的垂直暗挖隧道组为例,其由暗挖隧道1#-4#共同承担了地铁车站竖向工艺衔接功能(见图12)。

(a) 1#隧道 (b) 2#隧道

通过均衡搭配暗挖隧道功能,进行了以下优化(见图13):

1)将4#隧道16 m2活塞风道改为20 m2单活塞风道,2#隧道16 m2活塞风道改为12 m2机械风道,系统共同承担隧道通风功能,平衡2#隧道断面过大的问题。

2)1#隧道消防电梯改为普通电梯,取消疏散楼梯,由2#隧道消防电梯整合承担地铁车站消防功能。

3)1#隧道强弱电井调整至2#隧道,因2#隧道受电梯和疏散楼梯影响,尺寸较大,边角空间较多,在不增加断面尺寸前提下,即可设置强弱电井;3#隧道小系统风管调整至1#隧道边角区域设置,同时减小了1#和3#隧道断面尺寸。

(a) 1#隧道 (b) 2#隧道

3.3 规整断面形体

对于马蹄形及圆形的暗挖隧道群,风道异形化贴近隧道的类圆形体是非常有效的隧道半径优化措施,进而可梳理其他能够贴近暗挖隧道形体的功能设施。

地下超过3层(含3层)的地铁车站需设置防烟楼梯间及消防电梯。青秀山站埋深达49 m,需设置暗挖的防烟楼梯间及消防电梯。因防烟楼梯间与消防电梯功能要求相似,均需直接连接各层与地面并设置前室,若两者合设,则可共用前室,且防烟楼梯间平台兼具消防电梯检修疏散功能(见图14)。

图14 防烟楼梯间与消防电梯暗挖隧道横断面整合示意图Fig.14 Cross-section integration diagram of smoke prevention stairwell and fire elevator shaft

若两者分设于2个暗挖隧道,则岛洞之间距离较近,且暗挖隧道数量较多。因此,首先进行尺度优化,将防烟楼梯间及消防电梯合设,然后将机械风道、前室、电缆井等形体灵活的功能进行形体优化,采用异形设计,与其余功能组合为受力较好的圆形断面,从而优化暗挖隧道半径。

4 结论与建议

4.1 结论

1)暗挖隧道断面优化需从设计理念入手,优化设计标准,将暗挖隧道部分建筑舒适性标准降低至规范强制性规定水平,不必进行上浮;梳理机电设备检修标准,排除设计盲点;细化机电设计方法,寻找优化空间;了解结构受力形体评价体系,随之对建筑形体进行优化。

2)本文总结了暗挖隧道断面优化的3个有效措施:简化暗挖隧道部分功能,重新对暗挖隧道部分功能进行梳理,将功能精简或转移至明挖空间;以减小尺度为目标,对所有暗挖隧道群体内功能进行重新排列组合,有效规划;尊重暗挖隧道圆形、马蹄形断面有利受力特征,梳理处理后可满足工艺及检修要求的风道、电缆廊道等进行异形化处理,规整断面形体。

4.2 建议

暗挖隧道断面的优化在设计标准、机电设计方案梳理上很大程度依赖建筑师的经验和专业间配合的力度,下阶段尝试扩大研究案例范围,搜集各地明暗挖结合地铁车站工程相关案例,对于存在优化空间的设计标准及设计功能进行全面梳理总结,形成优化点检索表,便于不同水平的建筑师检索,查验自身设计是否有进一步优化可能性。