战略文化研究的印象主义与匈奴帝国早期战略文化特性的确证

2020-11-05王伟伟苗中泉

王伟伟 苗中泉

一、引 言

从公元前200年左右开始的汉匈互动可谓古典中国最具影响性的历史事件。自那时起直至汉朝被取代,如何处理汉匈关系均是汉廷极其重要的一个战略问题。历史学者对此进行的研究汗牛充栋,并多有创见。而兴起于20世纪90年代并备受重视的战略文化理论则立足于战略决策与战略行为体文化特性之间的关系,对诸多重要的战略实例进行了创新性的解释。(1)关于战略文化理论的简明而重要的文献梳理,可参阅曾瑞龙,郑秀强:《20世纪90年代的“战略文化”理论:一个拓展中的学术领域》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2002年第4期;较近的一个研究讨论,可参见李晓燕:《文化、战略文化、国家行为》,《外交评论》2009年第4期。但较为遗憾的是,目前结合战略文化理论对汉匈战略互动进行严肃分析的成果并不多见,尤其是局限于华夏战略文化传统的研究惯性,以匈奴战略文化为视角对汉匈战略互动的历史研究存在着巨大缺失。

本研究意在以战略文化研究领域颇有影响力、主要由江忆恩创新出来的战略文化研究方法来探讨匈奴帝国早期的战略文化特征。但在采用江氏研究方法之前,将对其适用性进行严肃的分析和必要的修正。这就是我们提出的可称为“印象主义”分析方法的补充。继而,在对匈奴展开分析时,面对极为缺乏的文献资料,我们可望依靠尽管明显充满了文明歧视但仍堪信任的汉人史料,即伟大史家司马迁的不朽之作《史记》以及稍稍逊色但资料细节描述远为丰富详细的班固大作《汉书》,(2)在此简单补充说明一下《史记》和《汉书》作为史料在研究匈奴帝国战略文化方面的重要性。首先,此二书作为西汉历史的当代史记录,构成了所有历史材料中关于西汉时期匈奴战略史的最早、最系统、最原始的文字记录;其次,此二书的作者司马迁、班固,在利用西汉帝国的政府档案尤其是关于西汉与匈奴的战略互动方面具有极大的便利性,这确保了他们材料来源的可靠性;最后,他们除了具有史学界所公认的在历史记述方面的伟大品质,即作为史家应有且必有的那种公正、客观、据实笔录的精神以外,还担负着所有正直史家必然会有的那种不得不采取实录办法的客观压力——史书的阅读者甚至连同作者本人必然是许多重大当代史事件的亲历者,因而不照实书写就难以赢得读者对作品的认可与尊重,这确保了他们书写的可靠性。《史记》 《汉书》在历史撰述上所获得的成就,甚至在作者在世时就已经获得了公认的推崇。参见班固:《汉书·司马迁传第三十二》,中华书局,2007年,第614-616页、第622页(如无另外注明,本文所引《汉书》内容均以该版为准);范晔:《后汉书·班彪列传第三十上附子固》,浙江古籍出版社,2000年,第376-377页。辅之以颇为有限的考古发掘和后人的专题研究,同时发挥必要的合乎逻辑的想象与推测,大致勾勒出那时匈奴人的战略特征与文化内涵,以期既能大大拓展战略文化理论的分析范畴,又可稍稍有裨益于学界对匈奴战略文化问题的讨论。

据此,本文将首先介绍江忆恩战略文化分析方法的精髓,概要地分析学界对此方法的批判,并着重指出此方法的几个缺陷:可选文本数量和范围的不确定性会导致其分析结果的不确定性;在文献选择上会陷入循环论证的困境;对相关文本的过度依赖会大大限制其研究方法的适用范围;同时,江氏方法还严重忽视了战争本身对战略文化的能动性塑造作用,从而导致其对战略文化特征的确认存在僵化、机械的弊端。继而,我们提出了确证战略文化特性的“印象主义”分析方法,强调“敏锐判断”和“反复观察”,并给出了两个卓越的分析标本以例证如何在研究中操作“印象主义”方法。最后,依据“印象主义”分析方法,我们大致确认了早期匈奴帝国战略文化的基本特性。这将成为我们进一步研究汉匈战略互动历史的重要条件。

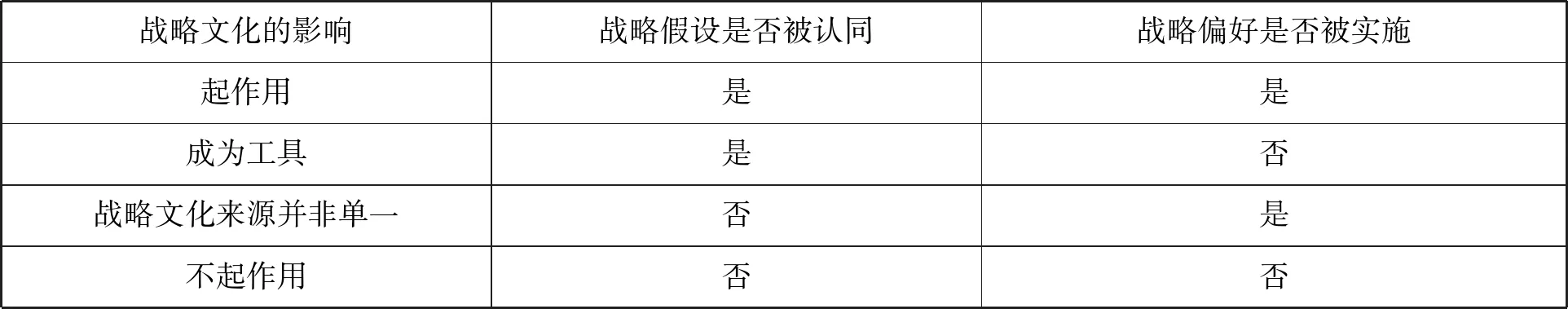

二、对江忆恩战略文化分析方法的批判

在战略文化研究领域,江忆恩因其对中国明代战略文化研究的开拓性成就而颇有影响,堪称战略文化理论学派的代表人物。在其开创性作品中,他将战略文化界定为“一套完整的、建构起普遍和持久的战略偏好的符号系统,它界定了关于军事力量在处理国家间政治事务方面的角色与效用的概念”(3)Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: strategic culture and grand strategy in Chinese history, Princeton: Princeton University Press, 1995, p.39, p.39.。在技术上,他将战略文化分为两大层次,一是行为体对身处其中的战略环境的基本假设,二是行为体面对外部威胁时最有效的战略偏好假定。由此,他得以把传统上难以展开精准分析的战略文化通过化约为一组给定的、有序的战略行为偏好而可证伪化:在不同时期,如果通过对不同的文本分析之后发现存在一致或者相近的战略假设和应对威胁的战略偏好,那么就可以说存在一种呈现某种特性的战略文化;然后就可以分析该战略文化特性与战略行为之间的关联。他认为,战略文化可能会对战略行为产生重大作用,也可能仅仅成为统治阶层营造政治合法性的工具或者政治霸权集团的工具。这涉及一个战略文化内化的概念,即这种战略文化是否被决策者认同并在实际行动中切实实施与之一致的战略偏好。(4)Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: strategic culture and grand strategy in Chinese history, Princeton: Princeton University Press, 1995, p.39, p.39.他认为,在战略文化特性与战略假设和战略偏好之间,会出现四种不同的情况:如果某种战略文化特性规定的战略假设被认同,与之一致的战略偏好在战略行动中被实施,则证明这种战略文化特性对战略行为产生了重大作用;如果这种战略假设被认同,然而在具体行动时战略偏好却没有被实施,证明战略文化特性只是战略行为体的一种工具;如果这种战略假设没有被认同,而战略偏好却被实施,这说明该行为体并非只有单一的、原来确认的那种战略文化特性;而如果这种战略假设没有被认同,战略偏好也没有被实施,则证明战略文化并没有对战略行为产生作用。(5)Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: strategic culture and grand strategy in Chinese history, Princeton: Princeton University Press, 1995, pp.35-39, p.186, pp.242-247.具体关系可见下表:

战略文化的影响战略假设是否被认同战略偏好是否被实施起作用是是成为工具是否战略文化来源并非单一否是不起作用否否

依照上述逻辑,江忆恩对中国明代的战略文化展开了实证分析。他首先选取中国军事经典《武经七书》作为文本,通过绘图认知、符号分析等方法归纳出中国操作性的战略文化的核心是备战范式,该范式认为冲突与战争是人类事务的永恒特征,敌我对抗是零和性的,军事和暴力乃是解决冲突的极其有效的手段。(6)Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: strategic culture and grand strategy in Chinese history, Princeton: Princeton University Press, 1995, pp.35-39, p.186, pp.242-247.然后通过分析明朝大臣奏议和若干具体的战略实例中这种范式的内化情况,与较温和的孔孟理想主义比对后,他得出结论:备战范式的现实主义战略文化才是明代的主流,而以孔孟儒家为代表的理想主义只是一种理论层次的语言习惯,甚至连象征性作用都没有起到。(7)Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: strategic culture and grand strategy in Chinese history, Princeton: Princeton University Press, 1995, pp.35-39, p.186, pp.242-247.

江忆恩的研究建立在严格的实证分析基础上,其研究力求尽可能精确,并充斥着凡可必有的统计分析,设计逻辑亦独具匠心,从而使得当前这样一个“科学主义”时代的诸多读者不得不敬服其论点体系。因此,其在非汉语世界影响很大,甚至被扭曲为“中国威胁论”的战略文化依据。(8)冯惠云:《防御性的中国战略文化》,《国际政治科学》2005年第4期。在此过程中,一些严肃的中国学者针对江忆恩的研究内容,尤其是文本选择、案例分析等进行了集中批判。例如,李晓燕连续在重要期刊上发文,除了系统介绍江忆恩的理论(9)李晓燕:《战略文化与国家行为——江忆恩战略文化理论评述》,《世界经济与政治》2006年第7期。外,更是完全采用其分析框架,而选用完全不同的文本和战略案例,得出了中国明代战略文化与儒家文化完全一致的结论,从而与江忆恩的研究结果大相径庭;(10)李晓燕的研究堪称与江忆恩针锋相对,参见李晓燕:《中国明代战略文化与儒家文化的一致性研究》,《世界经济与政治》2008年第10期。朱中博、周云亨在全面、系统、客观评述江忆恩的研究逻辑与基本价值之后,同样指出了他在大战略界定、文本分析、案例选择等方面的重大失误,并且给出了极有力的与江忆恩研究结论完全不同的明代战略反例和统计数据,从而使得他们的驳斥显得尤其正当;(11)朱中博,周云亨:《中国战略文化的和平性》,《当代亚太》2011年第1期。甚至也有学者从政治心理学的角度量化分析中国政治领导人的“行为操作码”,以更具科学行为主义色彩的立场驳斥了江忆恩关于中国战略文化的结论,而捍卫了大多数中国学者所宣称的中国战略文化的儒家防御性。(12)冯惠云:《防御性的中国战略文化》,《国际政治科学》2005年第4期。

为何采用大体相似的论证方法,中国学者会与江忆恩得出完全不同的结论?显然,出问题的恐怕并非江忆恩关于战略文化对战略行为影响的论证过程,而是江氏在确证战略文化特性上存在纰漏。换言之,江氏的研究对象存在问题。从大体上看,江忆恩首先是通过文献编码方式从经典文本中辨识出一种特定的战略文化范式,然后分析这种范式在战略决策者那里的接受(“内化”)程度及其历史实现情况。分析归纳战略文化范式是他的研究起点,也是确定其研究对象的关键环节。江忆恩的问题就出现在这一环节当中。

根据一项被认为是关于“文化”的最合理的定义,文化可以包括三种类型,即“理念的”、“社会的”和“文献的”。其中, “理念的文化”是指与某些长期有效的秩序相符合的价值观;“社会的文化”是对在各种制度和日常行为中表现出来的特定生活方式的描述;“文献的文化”是指记录了人类思想和经验的各种理智的和想象的作品。(13)John Storey, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction (the seventh edition), London and New York: Routledge, 2015, pp.1-2.科林·格雷将其简单归纳为,文化就是一种价值理念、一种行为方式和一种思想的文献证据。(14)Colin S. Gray, “Strategic culture as context: the first generation of theory strikes back,” Review of International Studies, Vol. 25, No.1, 1999, p.52.江忆恩抛弃前两种文化类型,而只诉诸对选定文本的文献分析。据称,这种选择概因“在三种类型的文化定义中,唯一可观察的物质形式就是记录了人类思想和经验的各种文献。所以把能够体现决策者战略思想的重要文献作为分析对象是对战略文化进行实证研究的有效途径”(15)李晓燕:《中国明代战略文化与儒家文化的一致性研究》,《世界经济与政治》2008年第10期。。然而问题就出现在这种取舍之中。

首先,可供分析的文本范围和数量难以界定,这决定了由这些文本分析出来的战略文化特性也必然难以确定。在漫长的战略史积淀中,大多数政治文明体都各有浩如烟海的战略文献传世,这些文献或冠以明确的战略/军事专著的名号,或散落在更深刻的其他文史资料之中。挑选、辨识这些文献,本身就是一项颇为宏大因而几乎不可能完成的工作,对中国这样有着几千年毫不间断文化传承的文明体而言尤其如此,遑论分析。更何况在文本分析时还必然会遇到跨语言、跨文化理解的问题。甚者,即便就某一特别微观的话题挑选出特定类型的文献资料,也依然有可能因为所分析文献数量的多寡而产生该文化范式强弱的问题。中国学者对江忆恩研究的批判,其中很重要一条就是他对若干重要中国古典战略/军事术语的理解偏差,而这直接影响了他的分析结果。同时,我们也能看到,李晓燕等人在遵循江忆恩研究思路的前提下,选用完全不同的历史文献,就得出了截然相反的结论,这本身就足以证明江忆恩的方法在战略文化特性的界定上存在不确定性。

其次,几乎可算一种常识,在战略史中能以完整的文献乃至直接以战略/军事论著方式呈现出来并流传后世的,大多是一种已经较为系统的理论表述。在某种程度上,正是这些表述中大致体现出的一种文化特性才使江忆恩式的文献归纳具有可操作性。于是这里就出现了逻辑上的循环论证:因为某一类文献具有大概的某种特性,所以才选来进行归纳分析,结果却又通过复杂的归纳分析证明了那种特性。显然,这种研究没有意义。同时,因为要对诸多文献进行归纳,就必然会充满简化主义色彩,于是同类文献之间的差别被刻意忽略,而异类文献之间的差别被故意放大,归纳出来的文化范式由此天然地倾向于两个互不调和的极端。而那些持调和主义立场的文献则被刻意忽略或者曲解。看似客观的研究变成了纯粹主观的规定,与科学实证主义的要求差之千里。

最后,由文本分析确证战略文化特性的方法也限定了江忆恩分析框架的适用范围。一方面,在战略史上,固然有很多文明体留下了重要的同时也为数极多的战略/军事著作,但也有大量并且绝非不重要的战略共同体没有留下可供分析的直接论著,而今人往往只能从后人史著、考古遗存,乃至神话传说、文学作品中去建构、辨识那些曾经极度重要的共同体。显然,如果非要坚持江忆恩式的战略文化范式界定方法,即坚持对战略体已有直接文献资料的归纳分析,那我们就不能奢求这种分析框架能够用于探究哪怕一丁点儿关于雅典帝国、波斯帝国、匈奴帝国、蒙古帝国的战略文化特性。然而对战略研究者尤其是战略史家而言,忽略上述任何一个帝国无疑都意味着重大的知识空白。战略文化理论怎敢如此堂而皇之地安于这种缺陷?

另一方面,文化相对来说具有一定的稳定性,然而战略文化却会因为新的或者连接不断的战略经验、战争教训而较快地更新。(16)Colin S. Gray, “Strategic culture as context: the first generation of theory strikes back,” Review of International Studies, Vol. 25, No.1, 1999, p.52.“战争是最严酷的教师”(17)Thucydides, The Peloponnesian War, translated by Martin Hammond, New York: Oxford University Press, 2009, p.170.,一如阿尔喀比亚德时代的雅典和武帝晚期的汉帝国,在能动性极强的战争尤其是经久大规模战争中,战略文化会迅速地发生变化,甚至演变成大不相同的另外一种形态。如果无视这种变化,而只去索诸久远之前即已出现的教条论述,就会完全丧失对新的战略文化形态的感知,因而必然无助于战略文化与战略偏好之间的严肃分析。

尽管在其研究中专门有一节说明其确定分析对象的缘由,然而江忆恩终究没有解决上述几大难题,从而从根本上制约了其理论分析框架的解释力和适用范围。

三、印象主义修正与本文分析模式

综上所述,确定行为体的战略文化范式,不应该只从文献分析入手,甚至绝不能以此入手。相反,应该聚焦文化的另外两种形态,即理念的和社会的。从行为体确实经常性发生的战争、战略方式中归纳、抽象出反复呈现的文化特征,这才是我们可望找出的切实的战略文化,然后再去分析这种或者几种战略文化特性对行为体未来偏好与政策选项的深远影响。

在路径上,这样的分析依赖一种被恰当概括为“印象主义”的方法(impressionist approach)。

可以以印象主义画派作为类比来想象或附会。它主要依凭素有经验者的长时间体验和观察,在此过程中无数较次要的印象自然而然地消退殆尽,剩下大抵是或许基于深层经验的粗略的宏观印象,而在目的是“试图揭示出表达整个时期的涵义的广泛概论”、追求“更大的图画”的场合,情况尤其如此。观察者之素有经验至关重要,因为往往只有这样的观察者才能看到较为本质和少被领悟的东西;长时间的体验和观察也是如此,因为短时间的印象经常有误或经常肤浅,哪怕观察者素有经验;宏观印象多少是自然而然地产生,甚而漫不经心地得到反复验证,因此必定大体粗略,少有众多细节精确性,否则就不会有真正的宏观印象。(18)时殷弘:《印象主义方式与当前中国安全战略例解》,《国际安全研究》2015年第1期。

与江忆恩将战略文化范式化约为一套可定量考察的符号系统不同,印象主义方式显然更在乎战略行为的宏观特征。依靠“素有经验”与“长时间”观察,分析者可以就此得出颇有洞察性的灼见,并且这种灼见尽管颇显粗略,反而会因为经过洞察和反复提炼而更可能拥有本质或者整体性的内在统一,并且使观察对象的主要特色格外突出和鲜明。(19)时殷弘:《印象主义方式与当前中国安全战略例解》,《国际安全研究》2015年第1期。

然则“素有经验”来自何处?借用克劳塞维茨的说法,它主要来自两种智识品性:“一种敏感的善于识别的判断力,一种用以察觉出真实的精湛智能”(20)Carl von Clausewitz, on war, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, New Jersey: Princeton University Press, 1989,pp.101-102,pp.101-102.,连同两项确保观察者拥有足以有效应对复杂现实与莫测偶然的素质:“一种智力,那甚至在最黑暗的时刻,也仍保持某种引向真实的微弱模糊的内在光芒;一种勇气,勇于跟随这模糊微弱的光芒,不管它引向哪里”(21)Carl von Clausewitz, on war, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, New Jersey: Princeton University Press, 1989,pp.101-102,pp.101-102.。概括地说,“印象主义”分析方法的精髓就在于研究者以“精深的智力”去“观察”战略行为体在长久的历史进程中“反复”呈现出来的那些战略行为,以大胆的勇气和敏锐的判断力提炼隐藏其中的文化特性。这个过程,就是确证该行为体战略文化特性的过程。

在此可以列举两项颇有关联的、以印象主义方法展开的精彩的战略文化研究成果。一项是美国研究明帝国的最博学、最有见识的学者之一——阿瑟·沃尔德伦对明朝大战略所作的长时段分析。(22)Arthur Waldron, “Chinese Strategy from the Fourteenth to the Seventeenth Centuries,” in Williamson Murray et al., The Making of Strategy: Rulers, States, and War, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp.85-114.依据其对中国研究的深厚学识,在论文开篇,沃尔德伦对明朝以前的中国战略传统进行了简要的历史概览,抽象出两种战略文化特征,即以儒家保守主义为主的“华夏方式”和以草原扩张主义为主的“游牧方式”。继而,通过战略史叙述,沃尔德伦辨识出,就战略方式和征战风貌而言,明朝初期并不能代表华夏文化的重新弘扬,而是相当于蒙元帝国的战略延续。(23)这个论断也为其他中国战略传统研究者所认同,在约翰·基根的一处论述中,他转引费正清的说法,“驱逐蒙元政权的明廷在自身形象上变得更加专制,模仿了元朝军事体制的某些特性”。参见 John Keegan, A history of warfare, New York: Random House, 1993, p.215.明朝统治层内部曾经有一个时期保持了华夏式与游牧式文化的紧张的内在共存。随着明帝国的巩固,儒家文化得到复兴,同时,帝国南部经济的崛起滋养出愈加偏爱儒家经典传统的精英阶层,于是明朝的政治文化与意识形态越来越回到华夏传统,战略文化、战略信条与安全政策因而被儒家理论彻底垄断。随后经过英宗亲征和土木之变的军事灾难,儒家防守型战略彻底获胜,明帝国彻底告别初期时候的那种颇具游牧特色的军事征伐,而蜕变为极度缺乏进攻欲求与能力的消极防御型国家。据此,沃尔德伦天才地将明帝国将近三个世纪的战略史以其交替运用两大战争战略方式以应对境外游牧、半游牧族群威胁的历史图像精准呈现,从而既深刻地论述了明朝时中国战略传统、战略文化对其战略偏好的深远影响,又完全避免了非汉语学者极有可能犯下的跨文化理解错误。即便对中国明史学者而言,其研究也颇具创新性与启发性。

另一项印象主义方法的战略文化分析堪称精绝,这是近年来对千年中国战略传统、战略历史行为与当下外交战略实践之间的深远联系最具深度、广度和说服力的战略透视。在这项题目为《武装的中国:千年战略传统及其外交意蕴》(24)时殷弘:《武装的中国:千年战略传统及其外交意蕴》,《世界经济与政治》2011年第6期。的研究中,作者时殷弘基于深厚的战略学识和史学修养,首先审视了在中国战略理念传统方面影响最久、最大的《孙子兵法》的战略精神与外交意蕴;紧接着,并非从中国的经典论述,而是借由史料记录的从白起到卫青、霍去病期间断续存在和反复出现的一种武略现象,概括出一种被“当代大多数中国战略传统观察者轻视甚而漠视的古代传统,那就是旨在决战决胜的彻底歼灭和大规模远征”,(25)时殷弘:《武装的中国:千年战略传统及其外交意蕴》,《世界经济与政治》2011年第6期。从而,两种鲜明可见的、孙子式的旨在避免决战、力主精致迂回的朝贡和平传统和白起式或称克劳塞维茨式的旨在决战决胜、力求彻底歼灭的武装征伐传统成为作者分析中国千年战略传统的基本对象。继而,作者高度凝练地回顾了这两种战略传统在从汉帝国往后、经对突厥大规模用兵的李世民、直到对蒙元漠北政权积极用兵的明成祖,长达两千余年的中国战略实践中的交替影响,进而论述近现代中国革命的战略特色,那就是毛泽东天才地融合了上述两种中华战略传统,以此领导中国共产党创造出彪炳世界史册的巨大辉煌。至此,作者回到当代,指出当代中国的外交战略,亟应延续由毛泽东创造出来的对两种战略传统的伟大结合,既要发展社会经济,追求不对称(孙子式)的战略胜利,又要着力于提升军事实力,以应对可能发生的对称性(克劳塞维茨式)竞争。而基于千年战略史的概览式观察,作者告诫,在中国面临的诸多挑战中,“一种较难胜出的自我挑战就是,在需要甚至必需的时候,无畏地正面攻坚,以至决战决胜”(26)时殷弘:《武装的中国:千年战略传统及其外交意蕴》,《世界经济与政治》2011年第6期。。

上述两项研究,舍弃狭隘的、对中国传统战略典籍的文本分析,转而求诸对中国战略史的长时段历史透视,凭借研究者精深的学识积累和敏锐的判断力,准确抓住了中国战略传统中的两大关键特征,从而颇具颠覆性地革新了学界对中国战略传统的既有认知。相较于江忆恩形式上颇严谨、实际上漏洞百出的确证中国战略文化特性的方法,此二位研究者的“印象主义”方法之精妙可见一斑。

前文提及,江忆恩对战略文化之于战略行为影响的论证过程并没有重大问题,问题只在于他确认战略文化特性的方法。而“印象主义”方法恰可用来对这一确认过程进行有益的修正。所以,我们可以尝试将“印象主义”方法与江氏的论证过程结合起来,展开对匈奴帝国早期战略文化特性的研究。一如江忆恩的研究模式可被大致总结为“文本分析→战略文化取向归纳→战略行为考察→主流战略文化呈现”,(27)朱中博,周云亨:《中国战略文化的和平性》,《当代亚太》2011年第1期。我们的分析模式可大略描述为“经常性战略行为总结→印象主义概览→战略文化范式归纳→战略行为考察→战略文化作用的具体浮现”。很明显,在整个研究环节中,我们将江忆恩通过文本分析归纳战略文化取向的过程替换为了“印象主义”透视:第一,通过对战略行为体某一时段中经常性战争战略行为的观察、提炼,概括出该行为体的基本战略战争方式;第二,依赖于观察者的卓越素养和长久反复观察,印象主义地透视出隐藏在前述基本战略战争方式背后的战略文化意蕴;第三,探讨该战略文化的大致来由。

接下来,本文将据此分析与汉帝国曾经经久对峙的匈奴帝国早期的战略文化特征。限于篇幅,我们将止于确认出这种文化特征,至于其在后来汉匈战略对峙过程中的影响,则留待另文论述。

之所以选择对这一时段而非更晚时期的匈奴帝国战略文化进行审视,一则在于这个时候的匈奴文化尚未与华夏文化进行大规模、经常性的互动,因而其本身必然会极少像后来那样受到中华文化的影响,我们要考察的正是这种匈奴人“原生态”的战略文化;二则在于作为战略而非纯粹历史研究,我们的根本目的是探寻匈奴人战略文化对后来汉匈战争中匈奴战略行为的影响。这就决定了我们只能选取汉匈大战开始前的匈奴早期进行分析,否则就会掉入循环论证的陷阱。

目前学界虽然有关于匈奴战略文化的论述,但多为片论,或者是对世界历史进程中整个匈奴民族的文化通论。在现有的极少数专门讨论匈奴帝国战争方式与战略文化的文献中,有两份值得注意。一份文献集中论述了匈奴民族军事文化特性,提出匈奴人的军事文化呈现出浓厚的游牧民族的特点和鲜明的地域色彩。(28)闵海霞,崔明德:《匈奴民族军事文化论析》,《鲁东大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期。但此项论述集中于汉匈对峙时期的匈奴,并且忽视了战争对战略文化的能动作用,以至于研究者无视西汉前期与东汉末期的匈奴战略文化之间的重要差异,更不可能准确回答汉匈对峙以前匈奴战略文化特性这一重大问题。另一份关于汉匈大规模武装对峙以前匈奴战略问题的讨论文献集中于冒顿单于的军事战争策略,提出冒顿单于有着高超的战略素养、深远的政治谋划,是历史上伟大的政治家、战略家。(29)王绍东:《冒顿单于的战争策略透视》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2014年第5期。不过,这份研究的证据与推理较为主观和武断,缺乏足够的说服力。此外,有一项对秦汉时期匈奴人道德生活的考察为本文的研究提供了颇为重大的启发。(30)高恒天:《秦汉时代之匈奴道德生活》,《伦理学研究》2007年第5期。

基于上述研究现状,本文将首先从原始史料、考古资料和后人片论中还原、辨识这个时期匈奴人主要的战略战争方式,然后从文化的理念性和社会性两个角度分析这些战争战略方式集中体现的战略文化意象(匈奴没有自己的传世文献,因此不可能同时进行文献性分析),而这就是我们所能够界定出来的早期匈奴人的战略文化特征。

四、早期匈奴人主要的战争战略方式

这里的“战争战略方式”指的是匈奴人在战争过程中的作战手段、指挥部队进行战争的基本方法。这些都是通过观察匈奴人在多次战争中的表现而可以归纳出来的结论。

匈奴人没有自己的战争史实录。我们必须退而求其次,从其当时的战争敌人的描述中辨识其经常性的战争战略方式,并由基于考古发掘而能够得到的历史实物予以证实。这里可用的历史原始资料,大概有三份。

第一份资料虽较晚被呈现出来,但很有可能是出现最早的关于匈奴人作战方式的详细描述。它来自汉廷最先严肃思考匈奴威胁并提出积极有效应对方略的重臣晁错。作为文帝时期系统学习过申商刑名之说的太子家令,晁错远较其同侪(如素与之不和的袁盎,甚至包括稍早的贾谊)更懂兵法,更懂到那时为止汉廷面临的重大战略难题,因而我们有理由认为其几乎被皇帝全盘采纳的《言兵事书》中关于匈奴战略战争的描述足够客观、足够准确,亦足够细致,据此所给出的对匈方略才足够打动那个曾经长久生活在汉匈战略互动前线并始终不敢忽略匈奴威胁的皇帝:

今匈奴地形、技艺与中国异。上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也;险道倾仄,且驰且射,中国之骑弗与也;风雨罢劳,饥渴不困,中国之人弗与也:此匈奴之长技也。若夫平原易地,轻车突骑,则匈奴之众易挠乱也;劲弩长戟,射疏及远,则匈奴之弓弗能格也;坚甲利刃,长短相杂,游弩往来,什伍俱前,则匈奴之兵弗能当也;材官驺发,矢道同的,则匈奴之革笥木荐弗能支也;下马地斗,剑戟相接,去就相薄,则匈奴之足弗能给也:此中国之长技也。(31)班固:《汉书·爰盎晁错传第十九》,中华书局,2007年,第501页。

晁错指出了匈奴人的几个战争特征:战马优良,骑射技能卓绝;兵士耐苦耐劳;军纪不够严整,面对面短兵搏击技能不足;兵器单一且较为原始,无力应对军阵对垒作战。他对匈奴战争方式的概括后来被包括主父偃、刘向、严尤等诸多颇有战略素养的政论家引述。甚至直到唐宋以后,提及北方游牧民族,论者仍大致沿袭晁错论调,足证晁氏观点之不刊。

第二份资料来自司马迁,一位很可能直接与匈奴有过接触的伟大史家。在其《史记》中,他如此描述:

(匈奴)儿能骑羊,引弓射鸟鼠;少长则射狐兔:用为食。士力能毌弓,尽为甲骑。……其长兵则弓矢,短兵则刀鋋。利则进,不利则退,不羞遁走。苟利所在,不知礼义……(32)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2509页。

第三份资料源出自司马迁,但因经班固——另一位曾经随其将军常年出征匈奴并取得胜利,因而对匈奴尤其是匈奴人战争战术之描述堪称绝对准确可靠的伟大史家的引用而格外值得信赖:

举事常随月,盛壮以攻战,月亏则退兵。其攻战,斩首虏赐一卮酒,而所得掳获因以予之,得人以为奴婢。故其战,人人自为趋利,善为诱兵以包敌。故其逐利,如鸟之集;其困败,瓦解云散矣。战而扶舆死者,尽得死者家财。(33)班固:《汉书·匈奴传第六十四上》,中华书局,2007年,第923页。

上述两份关于匈奴的客观描述足够鲜明地呈现匈奴人战争方式中的如下几个特征:以骑兵为主,兵种单一,机动灵活;骑射经验异常丰富;远距离武器为弓箭,近距离兵器则为短刀小矛;发动战争时比较依赖月相;善于通过诱敌包围打击;个人有望在战争中获得实质性的物质利益;战略集中迅捷,同时也容易战略溃败,因而较缺乏持久对战的军纪。

同时,在司马迁和班固那里,还记录了接触汉人以前匈奴人在其伟大统帅冒顿领导下的一场决定性的崛起之战的详细经过,为我们全面观察匈奴人一场大战前后的动态特征提供了宝贵的资料:

冒顿既立,时东胡强,闻冒顿杀父自立,乃使使谓冒顿曰:“欲得头曼时号千里马。”冒顿问群臣,群臣皆曰:“此匈奴宝马也,勿予。”冒顿曰:“奈何与人邻国爱一马乎?”遂与之。顷之,东胡以为冒顿畏之,使使谓冒顿曰:“欲得单于一阏氏。”冒顿复问左右,左右皆怒曰:“东胡无道,乃求阏氏!请击之。”冒顿曰:“奈何与人邻国爱一女子乎?”遂取所爱阏氏予东胡。东胡王愈骄,西侵。与匈奴中间有弃地莫居千余里,各居其边为瓯脱。东胡使使谓冒顿曰:“匈奴所与我界瓯脱外弃地,匈奴不能至也,吾欲有之。”冒顿问群臣,或曰:“此弃地,予之。”于是冒顿大怒,曰:“地者,国之本也,奈何予人!”诸言与者,皆斩之。冒顿上马,令国中有后者斩,遂东袭击东胡。东胡初轻冒顿,不为备。及冒顿以兵至,大破灭东胡王,虏其民众、畜产。既归,西击走月氏,南并楼烦、白羊河南王,悉复收秦所使蒙恬所夺匈奴地者,与汉关胡河南塞,至朝那、肤施,遂侵燕、代。是时,汉方与项羽相距,中国罢于兵革,以故冒顿得自强,控弦之士三十余万。(34)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2518页;类似描述亦可见班固:《汉书·匈奴传第六十四上》,中华书局,2007年,第922页。

这段极度传神生动的文字,为我们提供了关于匈奴战争方式的丰富信息。首先,匈奴群臣关于宝马、女人和弃地(荒地)的观点显然印证了前述我们的结论,即匈奴人“务实逐利”;其次,东胡、月氏、楼烦、白羊诸部族,分布于匈奴的东、西、南三面,完全不相接壤,匈奴人短时间内竟然全部战而胜之,转战范围与战争强度可想而知,以此足证其长途奔袭、耐久善战能力之卓绝;最后,这段文字也逐渐浮现出匈奴人的另一项关键的战争特性,那就是决绝残忍,“大破灭”东胡王,不留任何政治谈判余地,联系到史料另一处描述,“匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器”(35)班固:《汉书·张骞李广利传第三十一》,中华书局,2007年,第608页。,匈奴人战争的血腥冷酷跃然纸上。

至此,我们可以简要总结一下与汉人充分接触前匈奴人战争战略的主要方式:以超远距离骑兵攻击为主,机动性极强;善于诱敌包抄和发动突然袭击,不大擅长近距离步兵作战;缺乏严整有序的军纪,攻击呈“乌合”特征;以战场上的个人逐利为导向,缺乏集体的政治考虑;决绝残忍,血腥冷酷。

为防止汉文史料的偏见,我们可以用考古发掘与后人研究,给上述结论一个简要而尽量客观的印证。考古学家在早期匈奴墓葬中发现了大量的铁镞、铁刀,而并未大量发现其他类型的进攻性武器,(36)单月英:《匈奴墓葬研究》,《考古学报》2009年第1期;乌恩:《论匈奴考古研究中的几个问题》,《考古学报》1990年第 4期。因而可以说匈奴骑兵的主要武器就是装备了铁质箭镞的弓箭和铁质短刀。(37)林幹:《匈奴史》,内蒙古人民出版社,2007年,第117-122页;亦见林幹:《匈奴人的科技与文化》,《科学》1986年第 2期。考古遗存和可得墓葬壁画显示匈奴骑兵配有铁质和革质铠甲,其中以革质为主。(38)张碧波,董国尧:《中国古代北方民族文化史》,黑龙江人民出版社,2001年,第1497页;亦见陶玉坤:《北方游牧民族历史文化研究》,内蒙古教育出版社,2007年,第286页。目前尚无匈奴存在其他兵种的考古证据。

得益于后来频频见诸文字的战史记录,军事史学家能够为今人大致还原古典时期游牧民族基本的作战方法:他们远距离时用弓箭射杀敌人,近距离时则借助马的速度以短刀砍杀;几乎为游牧民族所垄断的优良战马为他们提供了那个时代最强大的战场机动能力;在远距离作战之前,他们会选数匹健壮肥硕、久未骑乘的骏马做战马,轮流骑乘,战场机动能力因此倍增。于是,“在战斗中,(游牧民族)强大机动力使他们的统帅可以实行一些战术。这些战术与从事农业生产的步兵使用的战术毫无相似之处。速度是一切战术的基石——快速的弓矢、敏捷的撤退、那些射向不幸的敌人的密如飞蝗般的弓矢。草原历史学家斯图亚特·莱格说:‘佯攻是最常用的策略。’在不顾一切的猛攻之后,游牧战士们开始撤退,并且消失得无影无踪,敌人通常认为猛攻已经结束了。然而在几个小时或几天后,另一波更猛烈的进攻在毫无预兆的情况下发生了,紧接着还有第三第四波,直到敌人筋疲力尽濒临灭亡。”(39)罗伯特·L. 奥康奈尔:《兵器史:由兵器科技促成的西方历史》,卿劼、金马译,海南出版社,2009年,第64-66页。

学界公认的是,在世界史的范畴中,直到公元500年前后马镫发明、因而出现了重装骑兵的兵种建制后,游牧民族的战役战法才有了第一次堪以重视的重大转变。显然,非汉语世界的军事史学家奥康奈尔对草原民族战役上的一般性描述,也大致适用于马镫发明之前的匈奴。

五、匈奴人战争战略方式背后的战略文化意蕴及其来由

通过确认早期匈奴人主要的战争战略方式,我们大概可以依凭一种较为深广的文化视野,印象主义地辨识出它们最为鲜明的战略文化意蕴:明显功利主义的;明显进攻主义的;明显机动和彻底歼灭的。

明显功利主义的。这里的功利主义可以简单地界定为一种利益得失算计,目的在于趋利避害。这种透视首先来自我们对前述匈奴人战争掳获的观察,其次还得到了史家大致相似结论的支持:在一项被反复引用的、被恰当界定为“关于匈奴的民族志概括”(40)时殷弘:《〈史记〉早该这样读》,江苏人民出版社,2012年,第256页。中,司马迁注意到,(匈奴人)“利则进,不利则退,不羞遁走。苟利所在,不知礼义”、“壮者食肥美,老者食其馀。贵壮健,贱老弱”(41)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2509页,第2509页。。显然,匈奴人大不讲求司马迁所浸淫其中的华夏道德礼仪,大为功利和算计。

明显进攻主义的。这并不是说所有匈奴人参与的战争都是由他们主动发起的,而是说在战争中,匈奴人惯于通过抢占或者制造先机发动进攻,从而涵养出一种热衷进攻的战略文化。这种透视的第一层次来自我们对匈奴战术的分析:兵种只有骑兵,就必然缺乏步战能力,不可能进行有效的阵地防御,只能凭借骑兵的机动性能通过诱敌、伏击等方式,非接触式地消灭敌人。这种战术,即便是在总体上属于防御性质的战争中也只能从事积极的防御,或曰进攻式防御。第二层次衍生于前一层次,战术上有利的进攻作战必然会影响乃至主导功利主义的匈奴人在面对战争及战争可能时更偏好于发动提前攻击,从而自然衍生出战略层面的进攻主义。司马迁就此论述到,匈奴人“急则人习战攻以侵伐,其天性也”(42)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2509页,第2509页。。而“侵伐”只能是进攻主义的。

明显机动和彻底歼灭的。机动是其骑兵军团的本质属性,彻底歼灭取决于其武器与战场上的对敌方式。如前述,匈奴人进攻多以远距离骑射为主,而较少或者根本没有面对面近距离搏杀。相对于后者,这种非接触式作战一方面减少了面对活生生的敌人时有可能产生的人性的悲悯,从而使得其攻击与围猎大致相同,战争因此极易变成较少涉及人性的、机械的杀戮;另一方面,一旦大量箭镞集群式射出,其杀伤程度就不再受控于人类,而将会依照其物理秉性决绝地毁灭目标。匈奴人战争的彻底歼灭性因此大为突出。

那么,匈奴人这种鲜明的战略文化特性有何更为深广的文化来源呢?概略地讲,有三大来由:自然地理上的、生活习俗上的和较早历史经验上的。

首先是自然地理涵义上的生存环境决定了匈奴人战略文化中的功利主义倾向。根据《史记》,并征诸文物考古发掘,匈奴人最早源于亚洲中北部蒙古高原地区。(43)较近的比较详细的考古学报告可参见乌恩:《欧亚大陆草原早期游牧文化的几点思考》,《考古学报》2002年第4期;单月英:《匈奴墓葬研究》,《考古学报》2009年第1期。这一地区四面环山,自成一个封闭的大单元;(44)地理上,蒙古高原地区东部是大兴安岭与东北平原相隔开;东北为肯特山(狼居胥山),与正北部贝加尔高地、贝加尔湖一道隔离了更北部的西伯利亚高原山地;从西北到西南分别是唐努乌拉山、阿尔泰山、天山山脉,成为蒙古高原西部天然的地理分界线;南方则是阴山、贺兰山,与200毫米年等降水量线自然重合,划分了历史上直至今天农耕区与牧区的大致范围。海洋水汽难以进入,因而全年降水稀少,在200毫米以下,冬季寒冷而漫长,春秋短暂而易逝。高原内经年多大风沙,气候变化极快。这样的气候难以养活茂密的植被,更无法培育成熟可食的小麦稻黍。唯有稀疏低矮的连片野草构成了被现代地理学标定为干旱、半干旱的草原地貌。在高原的中心部位,有一块古已有之的胡瓜状大戈壁,中国史料称之为“瀚海”,自高原东北伸向西南,面积达到一百五十万平方公里,东西最长处为两千公里,南北最长达一千余公里。戈壁地形以裸露地表的碎石、偶尔出现的低矮野草为主,若干地区还可见经大风推动的移动沙丘和小块沙漠。尽管高原面积广大,但真正适宜人类生存的范围很小。(45)有学者曾基于严密的分析提出,蒙古高原当时适合人类以一种游牧式方式生存的地方主要有三处,分别是“瀚海”南部的“阴山—鄂尔多斯”牧区、东部的“呼伦贝尔草原—锡林郭勒、克什克腾”牧区和西部的“蒲类海—祁连山—居延泽”地区。此外,在大戈壁之北,高原的北部边缘,有散布于杭爱山麓的若干宜牧区域。见王明珂:《游牧者的选择:面对汉帝国的北亚游牧部族》,广西师范大学出版社,2008年,第112页。其分析依据是,对古代游牧民而言,优良的牧区应该至少包括三种生态环境:一是广大的草原,其广度足以在不同季节提供牲畜所需的水、草资源;二是有森林的山区,不仅能够供给猎场和木材,而且能够在夏冬季节提供丰富的水源、草料和避寒场所;三是临近定居的村镇,半游牧聚落或者重要的贸易线路,以取得自己无法生产的日常用品,或由保护定居城邦及商旅中获利。这些标准已被历史学家所公认。可参见乌恩:《欧亚大陆草原早期游牧文化的几点思考》,《考古学报》2002年第4期。

孟德斯鸠曾经深刻地论述气候连同自然地理对人类和人类共同体习俗的影响。(46)孟德斯鸠:《论法的精神》,许家星译,江西教育出版社,2014年,第201-213页。一如孟氏,我们也可大致辨识出,在那样恶劣的自然环境中,包括匈奴人在内的所有族群不得不时刻提防自然界变幻无常的气象灾难,从而使他们不得不以维系生存为第一要务。由此自然衍生出功利主义的道德价值:他们必定倾向于崇拜强者而无视甚或鄙夷弱者,概因在与变幻莫测的恶劣环境抗争中,唯有前者才能够以气力、速度等侥幸胜出,而后者则往往显得力不从心;他们必定更加注意利益算计,概因在如此恶劣的环境中,游牧的匈奴族群新生儿必定存活率比较低,基于一种源生于群居动物必有的群体属性,他们必须尽可能维系、壮大本氏族的规模,于是被中华人概括为“收继婚”即司马迁观察到的“父死,妻其后母;兄弟死,皆取其妻妻之”(47)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2509页,第2509页。的夫妻伦理就显得颇为合理。就此,当代战略学者的一项注解极富洞察力:“这显然有利于增加人口,增加军事人口……它们的经济和社会含意在于:嫁到本氏族的女子不仅属于夫家且属于夫家所在的氏族。若夫死后,其妻嫁往别处就会随之失去财力和劳动力,收继婚则可将其约束于本氏族内。此外,这还有利于照顾在草原里独自求生极为不易的孤儿寡母。”(48)时殷弘:《〈史记〉早该这样读》,江苏人民出版社,2012年,第256页脚注。关于匈奴人这项风俗的历史社会学分析,亦可见武沐:《对匈奴收继婚机制的再探讨》,《中国边疆史地研究》2005年第1期。

亳文化的译介受众包括直接受众和间接受众。直接受众是来到亳州的外国人。根据亳州市文化旅游局近年来的统计资料显示,亳文化的直接受众以日本、韩国、东南亚及欧美国家人为主,他们多以经贸往来、文化交流、旅游观光、参观学习等为目的直接来到亳州。间接受众是指那些尚未亲自来到亳州,而是通过互联网或其它渠道了解到亳文化的国外群体。亳文化的译介必须面向国外受众,才能有效地推进其国际传播。

其次是匈奴人的生活方式。在那样的自然环境中,他们实行一种游牧的生活方式,依靠季节性变换草场而喂大的牲畜之肉奶维系生存,即司马迁所记述的“随畜牧而转移。其畜之所多则马、牛、羊,其奇畜则橐驼、驴、骡、駃騠、騊駼、驒騱。逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业”。(49)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2509页,第2509页。显然,像所有游牧民族一样,匈奴人不得不随季节和气候变幻经常性地迁徙,如果不得已,甚至要冒着更大的生命危险穿越戈壁。那也意味着,像所有游牧民族一样,匈奴人不会习惯于从事耕种、采集、挖掘等工作,而主要以驱赶、围狩、猎杀、屠宰为业。

这种生活方式一方面培养了他们娴熟乃至独有的骑射技能,如史学家所述,“骑马时保持平衡完全根据经验和技巧。随着骑马时间的增长,他的大腿和膝盖对自己坐骑的行动越来越敏感,这就使他可以光用腿就能够让马匹保持全速前进。这实际是一种联合的状态,这让那些不能对马进行良好控制的人惊叹不已……几乎所有人都惊叹草原骑手的能力,因为他们能够在全速飞驰的马上以270°或者更大的角度快速射箭,同时还能控制坐骑。他们在撤退和前进时候都一样有攻击力——他们的回马箭让追赶他们的军团有去无回。在古代,没有任何人比他们更有杀伤力了。”(50)罗伯特·L. 奥康奈尔:《兵器史:由兵器科技促成的西方历史》,卿劼、金马译,海南出版社,2009年,第65页。另一方面则使他们在长久的驱赶、包围、聚拢、屠宰畜群的过程中,无师自通地掌握了高超的运动包围战术。当代一流的战争史学者基根透彻地揭示了这一点: “他们长于杀戮,长于挑选牲畜予以杀戮。他们对自己的绵羊和山羊缺少柔情,因为那对他们而言不过是一种奔走的食物。他们轮流宰杀每年一茬的年轻牲畜和较老的育种牲畜,连同受伤、畸形和病痛的牲畜……在这样的过程中,他们锻造了高超的畜群管控能力……畜群管控,使得游牧者能够极度冷酷地屠杀文明地区的定居农耕者。显然,一旦陷入战争,他们惯于将敌人看成畜群而放纵牧羊人的屠杀冲动……他们懂得如何将一大群牲畜打散成可予以操控的各个部分,如何通过侧翼包抄去切断一条撤退线,如何将零星四散的牲畜压缩成一个紧凑的大群,如何孤立畜群首领,如何靠威胁和恐吓支配比自己多得多的对手,如何杀死被选中的很少数,同时令畜群迟滞,俯首听命……在战争中,他们以一种松散的新月形阵势接近敌人,导致不那么机动的对手面临被包抄的危险。倘若在任何一处遭到抵抗,他们就会佯装撤退,从而诱使敌人发动一场判断失误的追击,以使其阵脚自乱。”(51)John Keegan, A history of warfare, New York: Random House, 1993, pp.160-162. 中译本可参见约翰·基根:《战争史》,时殷弘译,商务印书馆,2010年,第209-211页。

最后是匈奴人较早时期的历史经验,确切地说就是在冒顿统帅下权势急遽崛起的武功辉煌。匈奴曾经比较辉煌,而后在东胡、月氏和秦的三面逼迫下开始龟缩保守历程,其再度崛起极具偶然性。它由匈奴史上至为关键同时也显然大不同于匈奴人固有特性的冒顿领导完成。冒顿本是匈奴单于头曼的长子,因为其父爱欲移向别妇而被嫌弃,很可能因此被蓄意派往月氏作人质。在月氏待了一段不短的时间后,冒顿躲过月氏人的阴谋杀害,逃归匈奴,并训练了一支小规模然而唯己号令是听的骑兵小队。最后,冒顿借此残忍弑父自立,尽诛不服从自己的老单于故旧。不久,东胡王借冒顿的篡权自立大行要挟,从宝马、女人直至土地。冒顿送宝马、爱妻给东胡,唯独立斩主张放弃土地者,大发兵,袭击东胡,“遂大破之,灭东胡王,虏民众畜产”(52)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2518页,第2518页,第2518页。。

冒顿有何大不同于匈奴人“秉性”之处?最根本的就是他对政治权势来源的深度认识。本来极其功利的匈奴人并不看重土地,对毫无裨益于放牧养殖的“弃地”更是视若敝屣。因此,当东胡王索要处于胡匈之间的千里“弃地”时,匈奴人并不以为丧失了比老单于的宝马、新单于的阏氏更重要的财富。唯有冒顿认为“地者,国之本也”,(53)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2518页,第2518页,第2518页。不仅不放弃这块毫无用处的土地,而且甘冒巨大的风险,发动对东胡的袭击。毋宁说,冒顿要的绝不是那一块“弃地”,而是潜藏在他内心深处的一种草原权势的必需。这恐怕经由他为质月氏的见识赋予。那就是,他必然在当时最为强盛的游牧霸权月氏那里发现了游牧民族臻于强盛的必要素质:族群团结,军纪严明,占有广大优越的生存空间,连同一个壮勇而深谙此道的统帅。很可能,如同美狄亚对波斯的奴役开启了居鲁士最初的帝国欲望一般,(54)李隽旸,时殷弘:《帝国的冲动、惯性和极限:基于希罗多德波斯史撰的帝国战争考察》,《中国人民大学学报》2012年第 1期。为质于月氏,势必激发了冒顿草原霸主的雄心。弑父自立之后,他太有理由视自己为那个伟大统帅了。现在,他需要的是扩张权势、彰显威望、令其他族群恐惧,是对最肥美草场的尽可能占有。东胡王对“弃地”的索要,恰好提供了冒顿这样一种战争借口。

应该说,击破东胡是信史中匈奴崛起的第一战。本来长久衰弱忍让的匈奴何以得胜?因为匈奴人的愤怒,那直接来源于东胡勒索千里宝马和匈奴阏氏,更深层次源自长久以来匈奴人的被压榨、被奴役;对匈奴武士而言,袭击东胡势必会有一种原始的复仇快感,它足以助力他们本就嗜杀的品性。因为冒顿的领导,从匈奴骑士上马奔袭东胡时起,冒顿就明令“国中有后者斩”(55)司马迁:《史记·匈奴列传第五十》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局,2011年,第2518页,第2518页,第2518页。,这与游牧匈奴人争利的性格相符,并肯定迥异于此前很长一段时间龟缩状态下的老单于作战命令,因而可谓放纵了匈奴人憋屈已久的杀戮欲望。还因为战争的猝不及防,东胡人万万不会料到,一向柔弱顺从的匈奴人竟敢长途奔袭自己的王庭。东胡这种盲目自信又来自何处?除了其长久以来与匈奴对比绝对强盛的现实外,恐怕在前两次勒索中冒顿的忍让与大方也大为推波助澜。

冒顿统帅下的匈奴人取得的这次武功辉煌大大刺激了这个族群的战争热情,东胡太强大,因而随战胜而来的大批奴隶、附庸、牲畜、牧场,还有部族间的权势、威望,远超匈奴人预期。极有可能,在冒顿统帅下的匈奴武士想起了留在传说中的祖先曾经的辉煌,由此更加点燃了他们潜藏已久的霸权渴望,他们因而完全有理由渴求更大的胜利,追求更大的荣耀。利益、荣耀,连同复仇的渴望,和必然有的对月氏干涉的恐惧,势必将匈奴人推向更大的权势扩张之中。

六、结 语

作为西方世界新一代战略文化理论研究的代表人物,江忆恩对中国明朝战略文化与大战略的研究因其将“战略文化”化约为可供分析的一套符号、继而得以凭一种看似逻辑严密的行为主义论证而声名卓著。然而,一套严密的研究设计,既要确保论证过程之严密,更要确保研究对象之确切,甚至要首先确保这一点。江忆恩通过文本分析确定战略文化范式的方法尽管看起来颇有道理,实际上却存在极大的逻辑漏洞,并严重束缚了其研究方法的适用范围。作为修正,一种印象主义的研究方法足以较为恰当地弥补这一缺憾。

印象主义依赖观察者的学识积淀和长时间观察,依赖观察者的超高智识和勇气,虽然看似缺乏足够精确性,却恰恰可能得到符合实际的、中肯的结论,甚而会有舍此难有的真知灼见。借助这种印象主义方法,我们结合历史学、考古学、文献学上的资料,能够较准确地归纳出匈奴人主要的战争战略方式,并且辨识出这些战争战略方式背后的功利主义、进攻主义和歼灭主义的文化意蕴,而这实际上就是我们对匈奴人早期战略文化特性的确证。这将是我们下一步分析这些战略文化特性如何影响匈奴与汉帝国的战略互动的重要条件。