竹类植物新品种‘甘之饴’发笋成竹规律研究

2020-11-03徐振国梁晓静黄大勇李慧娟

徐振国,梁晓静,黄大勇,李慧娟

(广西壮族自治区林业科学研究院 广西优良用材林资源培育重点实验室,广西南宁 530002)

甘之饴(Dendrocalamus sapidus)为禾本科(Poaceae)牡竹属植物,又名甜竹、清甜竹,中型竹,丛生,秆直立,高6 ~10 m,直径3 ~9 cm,形态上与吊丝竹(D.minor)相似,但竹秆及竹箨有明显差异,为广西特有品种。1978年,广西壮族自治区林业科学研究院在广西融水首次发现该植物,上世纪90年代引种到该院竹种园,2015年11月申请植物新品种,定名甘之饴,2018年12月获植物新品种授权。甘之饴发笋量高,经济性状指标达到或超过国内其他竹种的评选标准,尤其是蛋白质含量,远高于麻竹(D.latiflorus)和吊丝球竹(Bambusa beecheyana)等;其竹笋味道清甜爽口。

当前,消费者对天然、安全和健康食品的需求日益增加。竹笋作为一种美味可口的天然绿色食品,得到国内外消费者的喜爱,消费市场逐年扩大。甘之饴笋食用价值高,推广前景广阔。有关甘之饴生物学特性方面的研究较少,为揭示甘之饴发笋成竹规律,对其自然出笋和幼竹生长进行观测与分析,为甘之饴引种及高效栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于广西壮族自治区林业科学研究院竹种园(108°20'E,22°55'N),位于北回归线以南,阳光充足,雨量充沛,霜少无雪,夏长冬短。年均气温21.6 ℃,1月均温12.8 ℃,7月均温28.2 ℃,最高气温40.4 ℃,最低气温-2.1 ℃,年均降水量1 304.2 mm。地势西北高东南低,排灌方便。土壤为赤红壤,深厚肥沃。竹林郁闭率较高,林地覆盖以竹叶为主,林下灌丛有桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)、了哥王(Wikstroemia indica)和铁芒萁(Dicranopteris linearis)等植物[1]。

1.2 调查方法

2019年,选择8 丛甘之饴,发笋期间,每天定时观测发笋数并编号,从第1 个竹笋萌发开始,5 天为1 个统计时段,直至发笋结束,记录成竹和退笋情况(包括退笋数、退笋高度和埋土深度等)。选择3 株新出土的竹笋观测秆高生长,从发笋初期直至秆高生长停止,每天6:00 和18:00测量秆高,以揭示甘之饴幼竹日夜生长规律[2]。

1.3 数据处理

采用Excel和SPSS 17.0进行统计与分析。

2 结果与分析

2.1 发笋与退笋规律

7月15日自然发笋,9月29日后发笋减少,发笋期为75 天左右。随着时间的变化,发笋数量逐渐增多,达最大值后逐渐减少,8月24日—8月28日发笋数量最多,占全年发笋数量的14.6%(图1)。发笋初期、盛期和末期分别为7月15日—8月13日、8月14日—9月2日和9月2日后,发笋数量分别占发笋期的24.3%、46.6%和29.1%(表1)。方差分析表明,3 个时期发笋数量差异极显著(P<0.01),成竹数量差异显著(P<0.05),成竹率差异不显著。

退笋表现为笋的外表逐渐变深且无光泽,笋箨较松散直至箨毛枯萎,生长缓慢直至停止。发笋期不同阶段均有退笋出现,整个发笋期共出现退笋12株;发笋盛期有2株被盗采。方差分析表明,不同发笋期退笋数量和退笋率差异不显著。

表1 不同时期甘之饴发笋和退笋情况Tab.1 Shootemergence and degradation of D.sapidus in different stages

2.2 幼竹生长规律

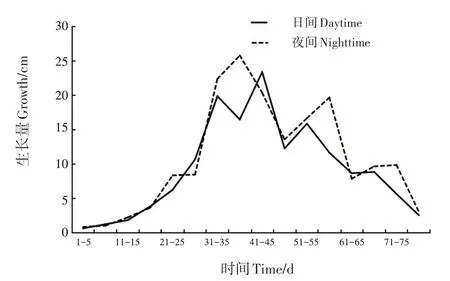

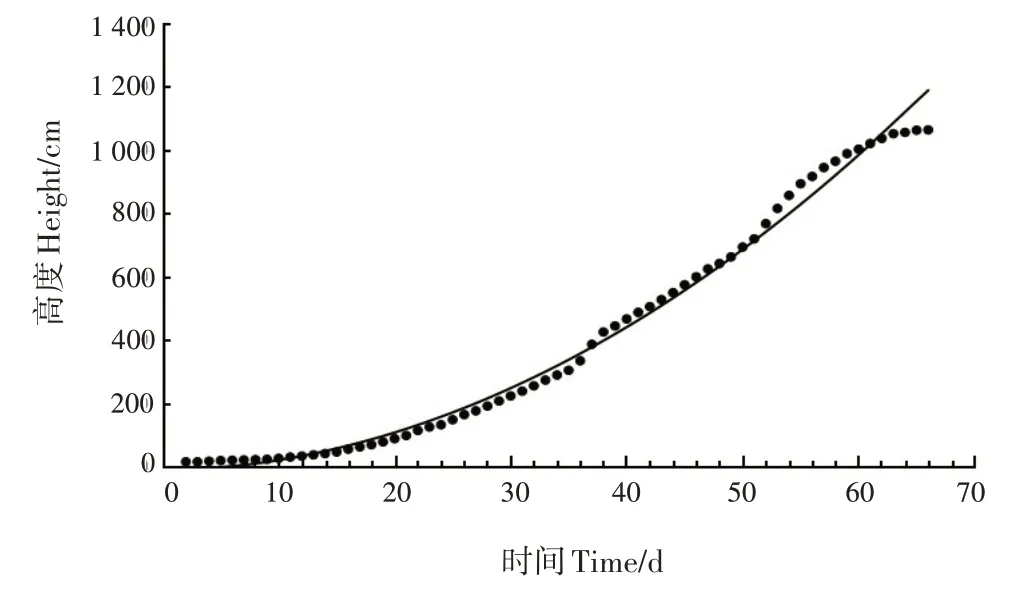

幼竹生长阶段是指从竹笋出土到幼竹杆高生长停止的时间。幼竹的杆高生长为67天,平均株高1 033 cm,杆高生长呈现慢-快-慢的特点(图2)。甘之饴幼竹日、夜生长量变化可划分为3个时期,生长初期为前25天,生长较缓慢,平均日生长4 cm左右;生长快速期为26 ~60 天,生长较快,日生长量最大值为23.3 cm,夜生长量最大值为25.7 cm,日、夜生长速度均达最大值;生长缓慢期为后17 天,直至停止(图3)。

图2 甘之饴幼竹杆高生长Fig.2 Height growth of D.sapidus young bamboos

图3 甘之饴幼竹日、夜生长量Fig.3 Day and night growth of D.sapidus young bamboos

甘之饴幼竹生长量在整个周期内呈现明显的日、夜变化。夜间生长量占53.7%,日间生长量占46.3%,高峰期生长量占整个生长周期的73.5%。

以不同时期幼竹的平均高度为因变量,幼竹生长的天数为自变量,进行曲线拟合,方程为Y=5.171 + 0.147X+ 0.001X2(R2= 0.990),此模型较好地模拟了甘之饴不同发笋时期幼竹高生长(图4)。

图4 甘之饴幼竹生长曲线Fig.4 Growth curve of D.sapidus young bamboos

3 结论与讨论

甘之饴7月中旬发笋,发笋周期约75 天。笋期短于勃氏甜龙竹(D.brandisii)[3]、椽竹(B.textilisvar.fasca)[4]、绿竹(B.oldhamii)[5]和麻竹[6],长于大叶慈(D.farinosus)[7]、马来甜龙竹(B.aspera)[3]、毛竹(Phyllostachys edulis)[8]、圣音毛竹(P.heterocycla'Tubaeformis')[9]、筇竹(Chimonobambusa tumidissinoda)[10]和苦竹(Pleioblastus amarus)[11]等。发笋规律与版纳甜龙竹(D.hamiltonii)[12]、撑绿竹(B.pervariabilis×D.grandis)[13]、对花竹(P.reticulata'duihuazhu')[2]、篌竹(P.nidularia)[14]和椽竹[4]等相似;3 个时期发笋数量差异极显著(P<0.01),与椽竹[4]结果一致。

竹类退笋现象是笋生长过程中的常见现象,研究表明在自然或人工竹林中,营养供应不足是造成退笋的主要原因[4]。本研究发现,虫害是造成甘之饴退笋现象的主要原因,因为甘之饴竹笋味道清甜,嫩笋口味更是鲜美,发笋初期会吸引竹象虫(Otidognathus davidis),随着幼竹增大,竹箨硬度变大,竹象虫无法吸食嫩笋,发笋后期虫害逐渐减少,但在发笋后期,土壤养分供应不足以及降雨量逐渐减少,退笋数量增加。

甘之饴幼竹杆高生长复合“S”型生长曲线,方程为Y=5.171+0.147X+0.001X2(R2=0.990),较好地模拟了甘之饴不同发笋期幼竹高生长,与其它竹种的生长曲线模型明显不同,梁山慈竹[7]、小佛肚竹(B.ventricosa)[15]和椽竹[4]的生长曲线模型均为Logistic曲线。

甘之饴日生长量最大值为23.3 cm,夜生长量最大值25.7 cm,夜生长量累计大于日生长量,该结果与撑篙竹(B.pervariabills)[16]一致,与椽竹、筇竹和黄纹竹(P.vivax)[17]的研究结果相反。温度和湿度是影响竹子高生长的主要因子[9],椽竹等散生耐寒竹种春季发笋,发笋过程中昼夜温差小,湿度变化小,白天的温度高更适宜竹笋的高生长;甘之饴为广西特有竹种,发笋时正直盛夏,夜间温度低、湿度大,更适合竹笋生长。

本研究观测与分析甘之饴发笋规律及幼竹的生长特征,可为今后甘之饴科学采笋、引种栽培及合理经营提供理论依据,研究结果仅局限于同一立地条件,还有待于进一步开展不同立地条件下生长的对比研究。