以钱塘江中游为例谈传统乡村园林景观构成

2020-11-03郑建南

李 烨 王 欣 郑建南

(1.浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 杭州 310000; 2.中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司,浙江 杭州 310000)

清代齐召南《水道提纲》提及“浙水有南北二源:北曰徽港,南曰衢港,至严州府城东南会,而东北经杭州府城南,又东北数折至海宁入海。北源徽港,亦曰新安江……南源有二,一曰衢港,一曰婺港”[1]。钱塘江作为浙江省第一大河,流域内自古文化底蕴深厚、自然环境出色,是浙江省贯彻落实“乡村振兴”战略、进行 “新农村建设”主要区域。在农耕文明向工业文明发展的新时代背景下,乡村开始大面积凋敝[2],钱塘江流域传统村落的保护与发展迎来了前所未有的机遇与挑战,系统深入地调查研究钱塘江流域传统乡村园林景观构成与特征,也就显得愈发急迫。传统乡村园林(Traditional Rural Landscape)亦可称作传统园林乡村,是与城市园林相对的概念,指代以大地景观为基底、以乡村景观为核心的地表综合体[3-5]。传统乡村园林作为人与自然的共同作品[6],是巩固先民文化遗存、开拓后世文化发展的载体[7],以人地关系为核心的景观要素构成研究将成为思考传统乡村园林遗产保护与未来发展的重要视点。

1 研究背景

钱塘江“源出歡县玉山,过建德,合婺溪;自桐庐,入钱塘”[8],中游流域是上游山地丘陵地貌与下游河岸平原的地理过渡带,同时也是衔接古徽州文化区域与江南吴越文化区域的重要亚文化圈[9],是相对完整的自然地理单元(Physiogeographic Unit)。钱塘江中游一般指新安江水库至富春江水库流域(衢县以下至富春江水库)[10],本文研究范围为寿昌江至浦阳江流域,主要包括新安江、富春江、兰江、分水江、寿昌江、浦阳江等钱塘江干流及大型支流所在流域。相比于乡村园林发展空间局促的上游与城市化进程快速的下游,中游地区的传统乡村园林存留现状、景观特色、发育程度及数量规模等方面都有较大优势,且大多乡村园林在历史过程中发展形成了独立的经济圈、文化圈以及生活圈,拥有特殊的、自然及人文的双重特质,具备研究传统乡村园林研究的典型性。

2 传统乡村园林分类

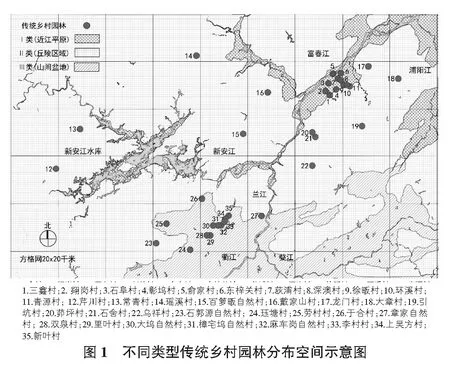

钱塘江流域内山地丘陵面积占总面积的70%左右,其余为平原及盆地[11],结合中游数字高程模型(Digital Elevation Model),可以将中游流域分为沿江地势平坦、海拔高度在200 m以下的近江平原区域;包括海拔200 m以上的丘陵地貌与海拔500 m以上高原地貌的丘陵区域;以及一系列分布在丘陵环境中洼陷的山间盆地区域。根据《中国历史文化名村》《中国传统乡村园林》《历史文化乡村园林保护利用重点村》《美丽宜居村庄》等传统乡村园林名单统计,并与流域平面图像拟合,可得现存各类型传统乡村园林于钱塘江中游流域的分布情况(见图1)。

3 各类传统乡村园林景观构成

3.1 近江平原类型

3.1.1分布区域

近江平原类型现存传统乡村园林主要集中于大桐洲区域,包括富阳俞家村、东梓关村、桐庐三鑫村、翙岗村、石阜村、彰坞村、荻浦村、深澳村、徐畈村、环溪村、青源村在内的11个传统村落。桐洲位于桐庐境内,有两沙洲,皆位于桐江下游,按其大小分别称为大桐洲、小桐洲。桐洲“有石濑,世传为子陵垂钓处”[12],自古传统乡村园林周围地势平坦、土壤丰饶,旧志记“其地宜桔”,更称“王洲出橘,为江东之最”。因大桐洲区域自古水运通达,传统乡村园林发育程度完善、存留数量较多。

近江平原区传统乡村园林群落主体为应家溪·荻浦古村落群,包括荻浦村、深澳村、徐畈村、环溪村四村(见图2)。应家溪位于桐庐境内,处于大桐洲区域的东南角,为富春江支流。有屏峰、青草诸源,经环溪村合流后,从东南流向西北分别流经徐畈村、深澳村、荻浦村,至末段折西,于横山埠汇入富春江[13]。荻浦古村落群由宋代名儒申屠理于宋朝南渡时期迁居应家溪发展形成,自古地旷土沃、风和水畅,距今已有1200余年的历史,传统乡村园林景观存留情况良好。

3.1.2景观构成

1)自然景观。a.澳。澳即为暗渠,荻浦古村落群共有大溪水澳五条、小溪水澳十余条[14]。井水供村民饮用,澳水则供洗涤灌溉。荻浦村民自古时便治理应家溪,凿陈婆、泉塘两澳,引应家溪之水入村。荻浦八景之一《双婆古迹》有载:“溪西东环古澳,杨陈二姓功多”,东面陈婆澳成越陌穿野、环绕村落之景。陈婆澳于明崇祯年间挖凿而成,《富邑志》记载:“陈婆古澳在定安乡,其源出乌石山下,东与青源合,平行数里,绕狮山流于荻浦旧澳”,因澳成甘露、恩泽万世。泉塘澳位于荻浦村东面,长逾2 000 m,水流清澈、四季不竭,为村中的母亲古澳。此澳于清顺治年间开凿,由申屠氏第十八世祖应试公易溪改田、兴建而成,乃地下深澳。村内各澳至今仍辗转屋舍间,供村民涤菜洗衣、孩童沐浴玩乐;流入村周田畈后,保土地丰饶肥沃、粮米取之不尽。b.井。荻浦古村落位于近江平原,向来有“江南第一井,南宋第一村”之称,水系景观资源丰足、形态多样,除“澳”之外,“井”亦为之一绝。作为荻浦八景之一的范家井坐落于荻浦古村落群西南面,为荻浦开村之源。《申屠氏宗谱》记载春秋时期越国大夫范蠡后裔范氏一族便倚井而居,至宋南渡时期,申屠氏始祖赘居荻浦范贡元家族。“木本自屠山,水源连范井”的荻浦古村落群由此成为井深泉涌之福地,以“饮水思源,勿能忘本”哺育历代村民。村民亦每隔数年清渠疏流以反哺母育之井,使得井泉生生不息、源源不绝。c.山。荻浦古村落群所在区域为近江平原、地势平坦,周围东、南、西三面皆环山,北侧2 km处即为富春江。荻浦古村落群西南面的天子岗,据《桐庐县志》载:东汉孝子孙钟葬母于此,后人名为天子岗[15]。因临近富春江,此地山势“气吞钱潮万澜狂”,山腰奇石林立,山体周围气候湿润、雾霭浓厚,山中植物长势茂盛、生物多样性丰富。

2)人文景观。a.孝。荻浦古村落群中“景物因人成胜概”[16],民风纯正、世代相传孝义之风。据《申屠氏宗谱》载:清乾隆三十五年荻浦村申屠开基之孝举获乾隆帝御批,“桐庐县孝子申屠开基,孝义兼全,旌表给银建坊”。题有“履险求医孝感还能驯虎豹,吮疽侍疾心纯自可起膏肓”的孝子牌位于荻浦村东侧,由青石打制而成。申屠开基泣血殚心的孝行被村民世代传颂、发扬光大,尊长之风、敬老善举在村内盛行,成为千古美谈。b.禅。慈济庵位于荻浦古村落群村北,始建于南宋淳祐年间,释迦牟尼佛为禅院之尊崇[13],村民常在此祈盼风调雨顺、家族兴盛。至明朝万历年间禅院坍圮,申屠氏先祖为报前人余荫,将其重加修葺。后主持陈明顺禅师治寺有方,其内僧人早晚课颂郎朗、晨钟不断,清代徐曰纪曾在《慈济钟声》中写道“一百八声撞已罢,寺前流水涤心尘”,慈济庵为方外高士修净之地,于清末时期规模最盛、香火极旺,诵经声及佛乐音传入村中,涤净人心。

3.2 丘陵区域类型

3.2.1分布区域

丘陵区域类型现存传统乡村园林主要集中于双源溪区域,有富阳大章村、龙门村、桐庐引坑村、茆坪村、石舍村、建德乌祥村共计6个传统村落。双源溪位于桐庐白云源区域龙门山脉山麓,分为南源大源溪(芦茨溪)与北源小源溪。大源溪旁存马岭古道遗迹,乡村园林数量较多、发育较完善[17];小源溪畔则维持了山林野趣、多有跌水瀑布之景。双源溪区域传统乡村园林虽位于丘陵山地却水源丰富,为传统村落发育提供了良好的基础物质条件。

丘陵区域传统乡村园林群落主体为芦茨溪·茆坪古村落群,由茆坪村与石舍村组成(见图3)。据《桐庐县志》载:“芦茨溪,俗称大源,雅名白云源”[18],芦茨溪位于桐庐境内,处于双源溪区域东南侧。茆坪古村落群东邻长洲,南临方家岭,北交青龙坞[19]。正如《白云方氏宗谱》所载:“采于山美可茹,钓于水鲜可食,虽古桃源未易拟”,这样山环水绕的自然环境足以使村民“随陵陆而耕种,或逐禽鹿而给食”[20],此地传统村落可作为浙西丘陵区域传统乡村园林之代表。

3.2.2景观构成

1)自然景观。a.峰。芦茨溪区域传统乡村园林中的茆坪村与石舍村顺应山体等高线走向,呈南北向布局。“远涵嶂山,近俯青溪”的茆坪古村落群四面环山,周围有多处高山深谷的山峦景观。其中海拔1 247 m的观音尖为富春江第一高峰,西侧有一山峰称为牛背脊,此处山巅地表波浪起伏,坳沟源头多沼泽湿地,为村民平日休闲登高之去处。此两峰区域有近万亩高山苔地草原,是当地传统乡村园林畜牧业及林业之主要来源。b.瀑。茆坪古村落群位于龙门山脉区域,“有石壁飞瀑,上连胥水”[21],《白云胡氏宗谱》中多处记载乡村园林布局与水源的密切关系。此处地势跌宕起伏处,溪流流经断层、凹陷等陡峭地形时多形成瀑布跌水之景观。东北侧的大龙门瀑布缘起小源溪,相对高差超70 m,水势磅礴、势如白练。小龙门瀑布缘起小源溪两岸岩石夹持之处,相对高差超20 m,形成三级叠瀑。青龙峡瀑布相对高差约30 m,水量庞大、四季不枯。相传唐代方干由村中至横坞砍樵时,曾受此地高山叠瀑之景鼓舞,写录《玄英诗集》。c.滩。此地乡村园林中的小源溪发源于白云源观音尖,自然落差超1 200 m,串联整个双源溪区域。溪流经过村中,时而水少石多形成“溪滩湍激,石笋峻峭”的浅滩,供村内孩童嬉戏;时而水多石少,在跌落处形成深潭。此类深潭数量多达50余处,有大潭深达4 m,与滩边光滑如镜的巨石相连接。滩周围往往有果林杉木围绕,远处奇峰险壑、危岩耸立,村民常闲坐休憩于石滩之上,观“片云时聚散,竹雷滴清响”。

2)人文景观。a.义。《广志绎》中载:严州一带“人性俭吝椎鲁,尚古淳风,重气概”[22],纵贯茆坪古村落的马岭古道为宋末元初茆坪村人胡仲仁所建。马岭古道的修成极大地推动了物资交流,茆坪古村落群作为其中的重要驿站,在明清之际发展极为兴旺。谢翱见之,题“石桥四载何成败,转觉行人路不迷”十四字于桥上,以此表示对村民筑路造桥之义举的敬仰。谢翱在世时便有终没白云之志,曾嘱咐友人“慎收吾骨与吾文”“死必葬吾此地”之托。元贞年间方凤、吴思齐等人遵照谢翱生前的嘱托,将公移葬至白云源严陵坞。此举不负谢翱“晚而有信之义”的愿望,成为当地村民世代口耳相传的义举之一。b.逸。双源溪区域传统乡村园林内隐逸之风盛行,临近“怕被刘郎认故人,披裘钓泽隐余生”的严子陵钓台,有“生为信国流离客,死结严陵寂寞邻”的谢翱,更有“擅名于杭越,流声于京洛”的方干。方干后裔屡有达官显仕,但依旧秉承家风竹杖芒鞋,不求功名利禄而行吟于山水之间。方干故里现存永安亭,《桐庐县志》载:“宋代白云源方氏……诗书继世,簪笏绳承,与炎宋相始终,数东南望族”。通往永安亭的山径犹如栈道,面崖濒水,为古往今来 “过筏”“通樵”之地。双源溪区域村民对此亭十分重视,于清道光年间重建,又于1994年重作修葺,可见隐逸之风盛行。

3.3 山间盆地类型

3.3.1分布区域

山间盆地类型现存传统乡村园林主要集中于大慈岩区域,包括建德双泉村、里叶村、新叶村、上吴方村、李村村、麻车岗自然村、樟宅坞自然村、大坞自然村共计8个传统村落。大慈岩区域位于建德境内,处于金衢盆地西北侧边缘,包括错落散布于北部丘陵间的一系列的局部小型盆地群,以金衢盆地为主体的山麓盆地与山中局部小型盆地群落之中现存传统乡村园林资源丰富。山间盆地传统乡村园林群落主体为玉华山·新叶古村落群,由新叶村、上吴方村、李村村三村组成(见图4)。玉华山位于建德境内,位于大慈岩区域东北侧,为千里岗山脉支脉,海拔663 m[23]。玉华山麓传统乡村园林数量众多、族系庞大,因远离战乱而保存良好。区域内玉华叶氏之新叶村始建于南宋嘉定元年,玉华方氏之上吴方村建于明朝洪武初年,玉华李氏之李村村始建于春秋时期,此三村内部皆为血缘聚落、外部地缘关系极其紧密。此处古村落群历史发展脉络清晰,聚落发育程度较为完善,景观格局风貌完整,传统建筑数量众多、类型丰富。

3.3.2景观构成

1)自然景观。a.峦。新叶村古村落群坐落于玉华山山麓,新叶村位于最北侧,玉华山与道峰山两山相夹的峡谷之间;上吴方村位于新叶村西南侧、玉华山东侧;李村村位于古村落群的最南端,西北面为玉华山。三村皆倚于玉华山山麓发育形成,山峦景观元素在传统乡村园林聚落布局中的重要地位。村民常在天朗气清之时登高望远,可见玉华山与新叶古村落群村民生活息息相关,蕴藏着世代村民浓郁的恋乡之情。新叶村朝山道峰山,为千里岗山脉支脉,山体海拔420 m[23],位于玉华山东北侧。宋末元初时期,金履祥等四位大儒讲学于山麓,以道德文明教授学生、诲人不倦,因而得名道峰山,并成为新叶村历代村民读书进仕理想的重要象征。b.塘。新叶古村落群内水塘极多,为村民生活生产重要水源,亦为山间盆地类型传统乡村园林水系的重要地域景观特征,主导着聚落内部建筑排布格局。三村内部水塘数量共计24个,大多集中于祠堂(总祠及房厅)或重要住宅组团前。新叶村内有水塘六,常位于建筑组团外部的公共空间中,按体量从大至小排列,分别为石塘、南塘、倒映塘、上贤塘、席草塘、半月塘、四方塘。上吴方村村内有水塘四,按体量从大至小排列,分别为前塘、礼心塘、心塘、吴塘。李村村有水塘十一,体量均较小、常位于建筑组团内部,分别为枣园塘、鱼埠塘、东底塘、后新塘、新厅塘、杨柳塘、大厅塘、花厅塘、木西塘、鱼花塘、吃水塘。储水塘大小不一,聚落内部的建筑多出现面向水塘的排布朝向,体现了斑块状水系在山间盆地聚落格局中极强的精神凝聚作用。c.溪。溪流为玉华山山麓新叶古村落群之命脉所在,新叶村水源有三,其二源于北侧玉华山,其一源于西面道峰山;上吴方村水源有三,皆源于玉华山;李村水源有三,傍田而过、蜿蜒进村。内溪是新叶村重要的空间划分边界,体现了宗族聚落严谨的家规以及极强的领地意识:溪流外圈,集中有大片田亩;溪流之内,为叶氏家族空间,异姓人不得在其内定居[24]。可见溪流不仅承担着划分聚落空间等级层次的神圣作用,更与村民日常生活生产息息相关。

2)人文景观。a.读。新叶古村落群中的三村皆文运兴旺,其中以新叶村读书进仕之风最盛。《玉华十咏》的《云塔标英》一咏中的抟云塔位于新叶村,又称文峰塔,意为“抟扶摇而上”,乃前人寄望后辈能“直上九霄”“读书仕进”,多出英才。《玉华叶氏宗谱》记载,抟云塔建“于所居之东,叠级而层垣焉,使天柱之高标与玉华、道峰相鼎峙,以补巽方之不足也”,后于清同治年间在其旁再建文昌阁[25]。文峰塔与文昌阁的组合遍布较为发达的传统乡村园林之中,崇塔飞阁与自然山水相映,见证了人文与自然景观的和谐交融。上吴方村族训“正大见天地之情,方圆如规矩而至”,至今保存着入学礼的民俗礼仪,即为传承尊师重道家风传统,族内择定吉日,聚集学龄儿童举办入学礼,以明示后辈须勤勉求学、不忘师恩。李村村族规格言中亦有“勉族读书”一训:“谋生惟有读书高,试把诗书训尔曹”,以勉励后辈勤恳读书。b.耕。新叶古村落群村民千年来延续饭稻羹鱼的生活习惯,山间盆地类型传统乡村园林内部的村民世代顺应自然:傍沃土肥田耕农田,依自然山水筑乡园,农耕成为新叶古村落群内部自给自足小农经济的重要生产方式。新叶村田亩主要集中于乡村园林西北、东北与正南,村南田亩区域位于群起的山岗内部,此部分为平田,“腹地田亩,以塘井溪流为灌溉”;东北至正南依次有神堂岗、后山岗、前山岗、花园岗、塔后岗以及西山岗,此部分田亩为梯田(高田),村民在山岗上种植茶和柑橘等经济作物。上吴方村平田主要集中于乡村园林东侧及西南、梯田集中于村北,遵照“布帛菽粟,乃家常之用”之方氏家训,世代勤勉耕作。李村村“其下平坦兮,开局堂皇”,整体地势较为平坦开阔、田亩面积较大,除西南侧丘陵处,聚落四周均有分布。可见新叶古村落群内外良田成畈的田野景观,以及农耕这种生产方式在村内地位之重。

4 结论

钱塘江中游传统乡村园林与农耕文明文化相伴相生,包括了传统乡村物质要素以及聚落精神文化。本文剖析了钱塘江中游近江平原、丘陵区域、山间盆地这三类区域现存传统乡村园林群落的景观构成体系,明确了中游流域传统乡村园林的核心特征:1)近江平原类型:大多分布于钱塘江干流及重要支流附近,紧靠河流岸线的平原地区布局,由若干团块状的村落单体交织连接成片状群落。传统乡村园林外围条带形的江水穿行而过,内部以“澳”“井”为核心的斑块状水系为主,水系景观在村落布局中主导程度极高,“孝”与“禅”文化发展兴盛。2)丘陵区域类型:地理分布范围较广、聚落密度较低,乡村聚落沿等高线纵向布局,整体呈纺锤形或线形的狭长形状,且保有部分相连农田,顺应地势形成部分梯田景观。此处以“峰”为主的山峦景观众多,由此地势发育而成的“瀑”“滩”等山地形水系景观典型性明显,以“义”“逸”为主的文化盛行。3)山间盆地类型:外围为以“峦”为主的中低山丘陵群,由外部半围合的山间盆地向内逐步形成自然到人文的景观过渡圈层。村落内部地势平坦开阔,聚落呈不规则形分散布局。“塘”“井”等点状水系分布较多,“耕”“读”文化发展历史悠久。