综合收益会计规则的逻辑及理论辨析

2020-11-02倪小雅戴德明

倪小雅 戴德明

【摘要】已有研究大多将经济学视角的收益概念和投资学视角的价值分析作为综合收益的理论基础。 本研究从准则演进的角度, 在对综合收益会计规则产生背景进行系统梳理的基础上, 对其步步推进的逻辑和理论依据进行辨析, 剖析其理论依据的充分性和逻辑基础的坚实性, 以有助于更全面、更深刻地认识综合收益会计信息在财务报表中的作用, 同时有助于对综合收益会计规则的合理性与有效性进行恰当评价。

【关键词】综合收益;决策有用性;会计准则;财务报告

【中图分类号】 F230 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)20-0009-7

一、引言

综合收益概念诞生并发展于英美发达国家, 这些国家综合收益会计规则的实施是以相关理论的丰富研究和公允价值会计的长期实践为基础的。 本文用“综合收益会计规则”而不用“综合收益会计准则”是因为, 不同于如美国为综合收益单独设立了具体会计准则(SFAS 130)等情形(这些准则也在我们的研究范围之内), 我国并没有为综合收益单独设立具体准则, 对综合收益及其组成部分的定义与列报要求体现在《企业会计准则第30号——财务报表列报》中, 而其中其他综合收益的确认依据则是其他的一些具体会计准则(CAS 9、CAS 19、CAS 22、CAS 24)。 因此,为方便称谓,本文用“综合收益会计规则”一词概括。 尽管如此, 各利益相关方仍就综合收益会计规则的制定展开了持久博弈。 相比较而言, 我国在2009年发布《企业会计准则解释第3号》将综合收益会计规则从域外正式引入之前, 综合收益概念并非广为人知, 且相关研究十分有限。 然而, 我国准则对美国和国际准则“亦步亦趋”, 未加明确解释就要求在利润表中列示其他综合收益, 一度导致实务理解存在重大偏差[1] 。

已有理论研究多孤立地看待与其他综合收益相关的会计处理方法的变革, 为综合收益会计规则的合理性寻找理论依据, 认为综合收益是“资产负债观”的体现, 因而理所当然地具有理论先进性, 缺乏对其理论依据和逻辑基础的深入探讨。 我国综合收益的相关规则是与国际准则趋同的产物, 并非来自本土会计实践。 在此背景下, 本文试图对综合收益会计规则的逻辑和理论进行梳理和辨析, 客观评价我国综合收益会计规则的合理性和有效性, 以期为我国综合收益会计规则的进一步完善和有效实施提供参考。

二、综合收益会计规则变革的逻辑

为了真正理解并客观评价综合收益会计规则, 本文对其产生背景及发展逻辑进行剖析, 认为对综合收益会计规则变革影响最大的因素是财务报告目标的偏向性转变、政治和经济环境的影响以及经济学与会计学的相互调和。

1. 财务报告目标的偏向性转变。 以不同的财务报告目标为起点, 会推演出不同的概念框架, 这直接影响着会计准则的制定。 综合收益的产生与财务报告目标紧密相连。 在决策有用的目标下, 准则要求企业将现有的和潜在的投资者作为服务主体, 通过财务报告向他们提供有助于评估企业价值的信息, 以便其做出与企业有关的如买卖股票的经济决策。 财务报告的“估值有用性”被视为其首要功能, 强调对资产和负债的估值。 财务报告的重心也从利润表转移到资产负债表, 美国财务会计准则委员会(FASB)将综合收益作为会计要素引入概念框架, 正体现了这一点[2] 。 “资产负债观”下强调估值, 自然就要确认资产和负债相关的计价变动, 而计价变动又因为种种原因不可全部计入当期损益。 为了顺利地推演下去, 准则制定机构几乎人为地制造出“其他综合收益”的概念, 用于暂时“存放”未实现的计价变动。 不难看出, 在决策有用的财务报告目标下, 此准则设计体现出对提供金融预期信息的倾向性。

过度地关注使用者的主观需求, 而忽视财务报告本身所能够起到的客观作用, 是不合理的。 我国学者有关财务会计目标的探讨, 侧重于财务会计本身的职能, 即财务会计的供给。 财务会计的任务是提供历史的财务信息, 它不试图提供可能的未来的信息[3] 。 从会计产生之日起, 其被赋予的基本职能就是尽可能为人们的经济活动与结果提供确切的描绘, 只要会计继续存在, 其反映客观真实的最基本的功能就不会改变[4] 。 反映的过程伴随着监督和控制, 它们本身就是企业管理活动的组成部分[5,6] 。 不管是会计管理活动论还是会计信息系统论, 事实上, 我国会计界对财务会计目标的广义定义都可以表述为“为加强经济管理、提高经济效益提供真实、可靠和相关的会计信息”。

决策有用和受托责任的财务报告目标相互补充是实现现代财务会计目标的可能解。 我国资本市场中普遍客观地存在着大股东控制及实际控制人, 股权相对集中, 控制权市场仅能起到非常有限的作用[7] 。 从投资者保护的角度来看, 在市场机制受限的情况下, 决策有用性对保护投资者起到的作用十分受限, 而受托责任则可以通过公司治理機制起到保护投资者的作用[8] 。 在实际中, 我国绝大多数的上市公司控股股东不会轻易出售股份, 而大股东需要使用会计信息以对公司及管理层的业绩进行评价, 由此, 受托责任作为我国财务报告的首要目标具有充分性和合理性。 对会计信息决策有用性的检验存在无法获知使用者决策模型的难点, 其他综合收益是否提高了决策有用性尚未有清晰的结论, 而综合收益能否胜任最终业绩评价指标的角色也有待检验。

2. 政治和经济环境对准则制定的影响。 会计不仅反映经济现象, 还被企业和组织用以确定绩效评价标准, 代表不同的社会政治结构。 不同国家的企业在资本市场中就某一特定的绩效标准展开竞争时, 会引起国家间权力和利益格局的改变, 使得会计问题成为国际政治问题[9] 。 可见, 国际上各个准则制定机构所关注的业绩评价指标问题的背后, 蕴含了复杂的政治和经济博弈, 也因此, 有关综合收益会计规则的探讨一直持续至今。

会计具有调节社会资源配置进而影响不同集团之间财富分配的功能, 利益集团往往采用政治手段维护自己的利益, 所以, 会计准则本身就是政治争论和博弈的后果。 美国《财务会计准则第130号——报告综合收益》(SFAS 130)作为综合收益会计规则的里程碑式的代表, 其制定和诞生的过程也留下了非常清晰的政治博弈的痕迹。 20世纪80年代, 时任美国证监会(SEC)主席的布里登试图通过改变会计规则治理储贷机构危机, 提出对证券投资采用市场价格列报、按照公允价值计量的政策建议。 FASB随即在会计准则中贯彻公允价值理念。 然而, 1990年11月, 时任美联储(FRB)主席的格林斯潘代表银行业协会对公允价值的推广表示严重关切, 认为这会导致银行业的利润表产生巨大波动, 不利于市场稳定。 之后, FASB不得不在SEC和FRB之间进行调和。 1993年5月, FASB发布SFAS 115, 要求企业对证券进行公允价值计量, 但可以根据管理层意图将持有的证券指定为“变动计入当期损益”的交易性证券或“变动计入股东权益”的可供出售证券。 这既给足了SEC“面子”, 又顾及了FRB的“里子”。 而“以公允价值计量且其变动计入股东权益”的项目便成为之后“其他综合收益”的“主力军”。 由此不难发现, FASB绕过对(其他)综合收益等关键概念的界定, 直接颁布专门的SFAS 130, 对综合收益的列报进行规范, 实质上是源于颁布金融工具准则的迫切需求。

FASB于1996年6月20日发布SFAS 130的征求意见稿, 共收到反馈意见281份, 其中仅有9份对FASB提议的内容表示赞同, 11份未明确表态, 而剩下的261份均持反对意见, 反对意见所占比例高达总体反馈的93%。 虽然征求意见稿遭到众多反对, 但FASB仍然于1997年6月正式推出SFAS 130, 并承认将讨论限制在综合收益的列报问题上是为了尽快完成这个项目, 以为金融衍生工具和套期工具的项目做好前期准备。 很多同时期举行听证会讨论的主题在六七年后仍没有结果, 而SFAS 130从征求意见到最终正式颁布仅用了一年左右的时间。 综上所述, “(其他)综合收益”并不是逻辑推演的结果, 它在更大程度上体现的是各方政治博弈的结果。 一般公认会计原则(GAAP)和国际财务报告准则(IFRS)中的许多内容并非会计规则, 而是缺乏合理依据的金融分析规则[10] 。 由此, 综合收益会计信息对利益相关者的有用性就更加值得推敲。

3. 经济收益与会计收益的调和。 第二次世界大战以后, 经济环境剧烈变化, 通货膨胀、汇率浮动和金融工具创新对一系列的会计惯例造成冲击, 给予了经济学统驭会计学的机会。 为协调经济学和会计学在收益概念方面长期存在的争议, Edwards和Bell[11] 基于对实务中会计报告的实地了解, 提出“企业收益(business income)”的概念。 由此, 会计界开始将经济学收益概念纳入会计理论。 美国会计准则制定机构的逻辑是, 如果可以精确地计量资产和负债的经济价值, 那么企业价值便是资产总额与负债总额的差额, 而企业的价值变动便代表企业的经济收益或损失[11] 。 通过对资产和负债进行估值和计价, 将部分资产和负债的价值变动包含在企业的收益中, 是所谓的“资产负债观”, 综合收益便是“资产负债观”的产物。

在衡量企业收益方面, FASB认为“资产负债观”优于“收入费用观”, 他们援引经济学家希克斯对收益的定义作为理论基础, “收益的事后部分基于该期间实际发生的现金流及在期末对未来期望所做出的调整(消费额与资本价值变动的总和)”。 然而, FASB仅截取了对收益的表述和对其客观性的评价, 而遗漏了希克斯收益定义所包含的前提条件, “收益等于当期现金流加上主体预期未来现金流的折现值的变化”的等式, 只存在于完备且完美的市场中[12] 。 因此, 将经济学上“希克斯收益”的概念直接引入会计学会面临两方面问题: 一方面, “在完美市场中, 个人财产的资本价值在期初和期末都是可确定的数字, 假设我们可以衡量他的消费, 则他的事后收益便可以直接计算得出”[13] 。 这种情况下, 收益的报告便是多余的。 另一方面, 市场几乎不可能是完备或完美的, 企业不可能捕捉到所有与其净资产相关的可见价格变动, 因此, 对财富的精确计量本身就是不可实现的。 Hicks[13] 还指出, “事后收益的计算在经济学和统计学中保有地位, 可以用于衡量经济进步, 但对于会计实践并无意义……它与现时的决策无关”。

FASB和国际会计准则理事会(IASB)将满足投资者评估企业价值进而做出经济决策(买卖股票)作为财务报告的目标(决策有用观), 采用“资产负债观”对资产和负债进行计价以提供公司价值信息, 其经济学的逻辑基础是不成立的, 是对希克斯收益概念的误解、误引、误用[12] 。 (财务)会计本身的职能决定其在反映社会整体财富方面的能力是有限的, 加之物价变动自身并不能产生收益[14] , (财务)会计试图反映企业财富, 既无可能, 也无必要。 而FASB和IASB如今将由经济学与会计学混合产生的“综合收益”置于基础财务报表, 还试图以此满足投资者的决策需求, 其背后逻辑不能成立。

三、综合收益会计规则的理论辨析

我國综合收益会计规则几乎是同国际财务报告准则完全趋同的结果, 很大程度上是一种技术跟进。 国际财务报告的相关准则与美国财务会计准则相协调, 而美国综合收益会计准则的制定过程并不是一帆风顺的, 有关其理论先进性和其对现实需求的适用性一直都存有争议。 与之形成鲜明对比的是, 我国《企业会计准则解释第3号》发布后, 各方对综合收益的列报要求反应平淡。

1. 现有综合收益会计规则的不自洽。 FASB自始至终都未能对其他综合收益的内涵和外延进行明确, 甚至还在SFAS 130第17段指出, 当前的其他综合收益所包括的项目及其分类, 仍可能受到未来准则的影响。 不难看出, 现在的其他综合收益其实是美国现有财务报告概念框架不断推演过程中的“垃圾回收站”。 2013年7月, IASB发布概念框架的讨论稿, 将其他综合收益分为以后期间不可重分类进损益和可以重分类进损益两类。 所谓“重分类”, 就是将其他综合收益按实现的比例转回当期损益。

重分類的逻辑是, 净利润代表的是对企业在某个期间内经营活动不可逆结果的计量结果, “不可逆”意味着经营活动结果的不确定性已经降到最低, 而将其他综合收益按实现的比例转回当期损益便是实现这种不可逆计量的机制。 按照这种逻辑演绎, 所有的其他综合收益项目都应该是可以重分类进损益的。 然而, 从各国的综合收益准则来看, 仍存在在以后期间不可以重分类至损益的项目, 如(固定)资产重估价值变动和设定受益计划的重新计量, 它们的存在正体现了综合收益会计规则内在的不一致。 对于固定资产的重新计量, 从实物资产保全的观点来看, 将折旧的基础设定为重估价而非成本价, 同时不允许在以后期间进行重分类是合理的。 然而, 如果基于实物资产保全的考虑, 则固定资产重估价值变动应该直接计入所有者权益。 此外, 虽然实物保全或金融资产保全的概念看似合理, 但其可行性存在问题, 即只有公司新购置的资产价值等于它所替换的资产的价值, 才能够实现实物保全, 然而这在现实中几乎是不可能发生的[15] 。 IAS 19雇员福利所规范的设定受益计划, 其净负债或净资产的变动是由每一期的精算假设变动造成的, 这些假设包括折现率等等。 可见, 这一累计值没有任何单独的意义。

IASB在2015年《概念框架征求意见稿》结论基础中就指出: 第一, 需要重分类的情形就是采用了双重计量(在资产负债表中用现行计量基础, 而在决定利润表中的相关收入和费用时, 用另一种计量基础)的情形, 如果不是双重计量, 则不应涉及重分类(BC7.53); 第二, 如果没有适当的重分类基础, 则意味着该项目一开始就不该计入其他综合收益(BC7.57)。 从这个角度来说, 不应该存在以后不可以重分类进损益的其他综合收益项目, 这说明IASB的具体准则与概念框架自相矛盾。

2. 企业的目标与实现原则。 企业的本质是一组契约网络的集合, 它具有“生产”和“交易”双重本质属性[16] 。 企业的本质决定了其根本目标, 即通过生产活动将生产要素转换为一定的产出, 以其积累的特有的核心能力获得持续竞争优势, 并在此过程中获取超额利润, 通俗来说, 企业最现实的经营目标就是赚钱[17] 。 随着资本市场的不断发展, 外界对企业提出的要求也越来越多, 如履行社会责任等。 然而这些要求仅可能是企业发展中的“约束条件”, 它们的实现都需要以企业可持续的盈利为支撑。 从财务报告使用者的角度来看, 他们看重的是企业现时及未来的盈利能力, 即便他们的决策依据是企业价值, 但不可否认的是, 企业价值是建立在企业可以被证实的一定盈利水平之上的。 因此, 企业对外财务报告中最重要的信息是盈利信息, 而非估值信息。 准则制定机构为了给投资者提供决策相关的信息, 要求企业采用其他综合收益进行核算, 并要求企业列报(其他)综合收益, 而综合收益会计信息并不符合“最‘硬且最可比”的特征。 事实上, 决策是对未来的决策, 而会计报表则是对历史信息的反映, 两者在时点与时态上存在不可弥合的差异。

实现原则要求资产在销售之前都按历史成本计价, 营业收益在销售时才可以确认[18] 。 “实现”的基本含义就是把产品转化为现金, “现”可以做“现金”理解[17] 。 实现原则认为, 整个收益过程在资产销售之后才完成, 销售时的交换价格就是资产市价, 它为确认入表提供了客观可验证的依据。 最初的实现原则是与会计确认紧密相连的, 实现是确认入表的前提。 然而, 1980年FASB发布SFAC 3, 特地从概念上对实现原则和会计确认进行了区分, 认为实现是将非现金资源转化为现金资源的过程, 而确认是将项目入表的过程, 将实现和确认割离开来, 为后期的“已确认未实现”项目做好铺垫。 现实中, 资产的计价变动一直处在价格波动的外部环境之下, 其当期确认的变动部分在以后期间仍可能受到价格波动的影响, 也因此, 这部分价格变动对于企业来说, 并不是“扎实入袋”的收益。

从企业可持续发展的角度出发, 其他综合收益是未实现的损益, 它并不能为企业投入再生产提供资源, 将其他综合收益计入权益或损益, 事实上与“将本求利”和“落袋为安”的常识相违背。 将其他综合收益纳入会计核算范围, 要求在基本财务报表中对其进行列报, 本质上就是准则制定机构一味地为了满足外界期望, 无视会计本身职能, 打破实现原则, 而对会计本身所做的“改造”。 事实上, 对会计信息本身进行改革, 可能会干扰根本的、客观的会计记录[19] 。

3. 信息披露形式的影响。 关于应该以什么样的形式向使用者提供决策相关的信息, 主要有两派观点。 一派是以索特为代表主张的“事项法”, 他们认为会计应该只提供各种决策模型中可能用到的相关经济事项信息, 而不是为未知或不可确定的决策模型直接提供输入值[20] 。 这种观点认为, 准则制定者和财务报告的编制者不需要对会计信息进行分类, 只需要最大限度地对会计信息进行披露。 另一派则是准则制定机构和大部分学者所普遍认同的“价值法”, 即为有效和有用的决策模型直接提供输入值。 考虑到成本效益原则, 准则所规定的财务报告主要由特定形式的财务报表以及包含附注在内的其他财务报告组成[4] 。 大量的研究表明, 不同的信息披露形式具有不同的信息含量, 财务报表项目的列报会影响财务报告使用者的判断与决策[21-24] 。 综合收益会计规则要求报表编制者在利润表中的净利润项目后披露综合收益信息, “综合”一词意味着综合收益比净收益更为重要, 而净利润是报告使用者一直以来最为关注的信息, 企业净利润即利润表的最后一行, 被广泛地认为是财务报表所提供的最重要的会计信息项目, 其地位具有不可替代的意义[15,25] 。 SFAS 130征求意见稿281份反馈的261个反对意见中, 就有236个明确提到了将综合收益作为利润表的最后一行会给财务报告使用者造成困惑这个问题。

对信息披露形式研究较多的是表内确认和表外附注披露的问题。 目前准则规定, 当交易或事项对企业未来的经济利益产生影响, 但不符合确认标准时, 就在表外附注中披露这一信息。 这样既保证了表内信息属性的一致性, 又保留了报告使用者了解相关风险等信息的渠道。 决定交易或事项在表内确认还是表外披露的关键是是否符合确认标准[26] 。 FASB在SFAC 5中指出: “一个项目和信息应符合定义、可计量、相关性和可靠性四个基本确认标准, 以便其在满足成本效益约束和重要性限制条件下得到确认(入表)。 ”其中, 定义是指被确认入表的项目应该符合财务报表要素的定义, 可靠性是指信息应是如实反映、可验证并且中立的。 就其他综合收益项目而言, 在我国, 并没有会计要素与之相对应。 此外, 其他综合收益的组成项目主要来自于采用公允价值计量的资产或负债的计价变动, 而在当前的市场环境下, 公允价值的可靠性受到计量对象波动性、操纵性等因素影响, 因而这些价值变动信息很难说是可靠的[27,28] 。 通过以上分析可知, 其他综合收益并不满足“确认”的条件, 因而不应该计入基本财务报表。

4. 財务报告的固有局限。 “其他综合收益”项目主要来自于公允价值计量导致的价格变动, 而要求在利润表中列示“其他综合收益”这个权益类科目, 目的是便于使用者进行经济决策, 尤其是便于投资者对企业进行估值。 然而, 财务报告本身的特征决定了其无法具备准则制定者所期望的决策有用性。

定期性是财务报告的固有特征。 定期性决定了财务报表信息只能是“过时的历史信息”, 即便是公允价值计量也无法克服这一问题, 资产负债表日的公允价值金额到了报告使用者使用那天可能早已过时。 报告的金额不可能总是报告使用者阅读报告那天的公允价值, 且这种公允价值的金额也没有办法确定。 无论采用何种计量基础, 财务报告信息都无法较好地满足使用者的决策需要, 缺乏严格意义上的决策有用性[29] 。 因此, 将包括其他综合收益的公允价值变动信息列示在利润表中, 无法为使用者提供他们使用时公司的实时价值信息。

财务报告信息的供给与需求关系存在特殊性[29] 。 一方面, 财务报告作为一种公共产品或者说准公共产品, 其需求不够明确, 最终的使用者往往难以确定, 更不用说充分了解使用者是如何使用会计信息的; 另一方面, 使用者对财务报告信息的需求是无限的, 而能力与成本因素决定了供给只能是有限的。 美国ASU2011-05 Comprehensive Income (Topic 220)要求企业详细列报其他综合收益项目重分类至损益的情况, 而财务报告利益相关方认为新规定会耗费编制者的许多精力, 准则因此遭到了诸多反对而最终以推迟生效收场。 因此, 不应一味地强调满足财务报告使用者对信息的需求, 而应充分考虑财务报告本身信息供给的有限性。

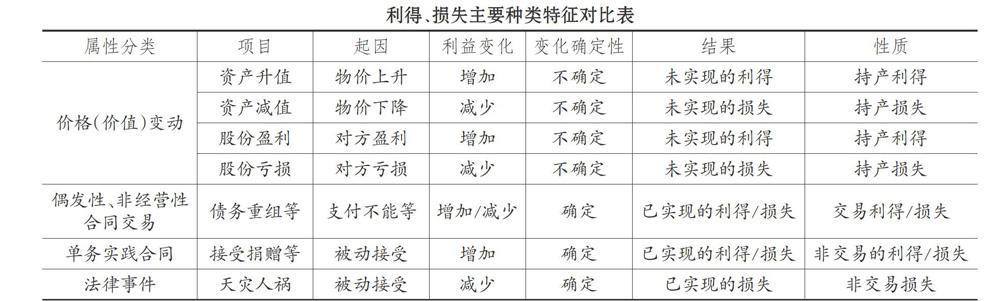

5. 基于不确定性与法律属性的探讨。 黄申[30] 按照不同的法律特征将利得损失分为四类, 其中一类是价格(价值)变动, 正与本文探讨的其他综合收益项目所对应。 四类利得损失的不同属性比较如表所示。 从表中可以看出, 偶发性、非经营性合同交易, 单务实践合同和法律事件这三类利得损失都是确定的, 而价格(价值)变动则是不确定的。

持产损益产生于公允价值计量, 而公允价值本身产生于经济环境与经济虚拟化的不确定[31] 。 持产损益包括资产价格、股票价格的波动, 因为变动反复而牵扯到是否确认与何时确认的问题[30] 。 价格变动对所有者权益的影响虽已确定, 但能否实现却处于不确定状态, 属于中度不确定事项, 其他综合收益所包含的项目, 如可供出售金融资产的价格变动就是中度不确定的, 因此会导致列报会计报表的不确定性。 此外, 对不确定性事项的计量过程因企业对未来风险等因素的考虑存在很大的自主选择空间而存在较大弹性。

与其他三类已实现的利得或损失不同, 价格(价值)变动造成的持产损益是未实现的利得或损失。 在法学理论中, “权利的取得、变更及消灭的法律现象的发生系由法律适用于一定事实引起”。 法律事实通常被划分为法律事件和法律行为。 在公司经济利益变化的过程中, 合同设立、执行等事件都来自于法律行为, 并因此导致权利义务的变化, 从而导致经济利益的变化。 根据法律属性, 持产损益的确认是权利义务归属未变的情况下, 对经济利益市场价格变化的再计量, 其并非法律行为之结果。 因此, 如果根据法律属性进行区分, 持产损益不构成合同交易, 也不是法律实践或单务实践合同, 因此不构成利润表项目。 其他综合收益项目主要由资产或负债的价格(价值)变动组成, 也称为“持产损益”, 法律上这些价格变动没有特殊的法律属性。 由此可知, 从法律角度看, 其他综合收益也不应该成为利润表项目。

四、结语

综合以上分析, 本文认为综合收益会计规则的三大逻辑不够坚实, 且综合收益会计规则在理论上的说服力也十分有限。

1. 综合收益规则的逻辑局限。 第一, 财务报告目标本身的合理性有待商榷。 决策有用和受托责任的财务报告目标不可相互替代。 会计人员提供的仅是一套以会计报表为核心的财务报告, 而一套会计报表不可能满足不同使用者的不同决策需求。 因此, 两个目标的相互补充是实现现代财务会计目标的可能解。 就我国资本市场而言, 无论是从控制权角度出发, 还是从投资者保护角度出发, 将受托责任作为我国财务报告的首要目标都更具有充分性和合理性。 在这种情形下, 基于决策有用背景产生的综合收益会计信息难以胜任最终业绩评价指标的角色。

第二, 准则制定方法可以分为“偏好集合法”和“理论导向法”两类, 前者是根据个体偏好来制定使个体集合效用最大化的准则, 后者是以某种会计理论为基础来进行选择和评价准则的程序, 两者都强调准则制定的客观性[32] 。 FASB和IASB建立了以本质为基本准则的概念框架, 试图采用理论导向法, 演绎出内在一致的会计准则。 但事实上, 从综合收益会计规则的演变历程来看, 其准则制定过程实质上对一些财务报告使用个体(主要是金融相关机构)的偏好做出了明确倾斜, 违背了“准则制定程序的投入应当是客观的”这一要求[33] 。

第三, 财务会计本身的职能决定其在反映社会整体财富方面的能力是有限的, 加之物价变动自身并不能产生收益, 这使得财务会计试图反映企业财富既无可能, 也无必要, “综合收益”不可能等同于经济学收益。 FASB和IASB将满足投资者评估企业价值进而做出经济决策(买卖股票)作为财务报告的目标(决策有用观), 采用“资产负债观”, 希望通过对资产和负债进行计价以提供公司价值信息, 其经济学的逻辑基础是不成立的。

2. 综合收益规则的理论基础有限。 第一, 结合财务报告概念框架分析, 综合收益会计规则存在内在不一致的情形。 第二, 企业是财务报告的主体, 其根本目标是获取超额利润, 而不是获得市场上更高的估值。 企业对外财务报告最重要的信息也并非估值信息, 而是盈利信息, 利润表提供了可验证的盈利信息, 而将其他综合收益加入利润表, 则损害了利润表信息可被验证的特征。 此外, 其他综合收益是未实现的损益, 它并不能为企业投入再生产提供资源, 将其他综合收益计入权益或损益, 事实上与“将本求利”和“落袋为安”的常识相违背。 第三, 利润表的最后一行具有不可替代的意义。 其他综合收益并不满足“定义”和“可靠性”的确认条件, 因此不应该被确认计入基本财务报表。 第四, 财务报告本身的定期性、供需不均衡性等都决定了按公允价值计量的资产负债表的估值有用性必然是有限的。 第五, 其他综合收益主要由持产损益构成, 其本身具有很强的不确定性。 持产损益的确认是权利义务归属未变的情况下, 对经济利益市场价格变化的再计量, 法律上没有能够与之相对应的法律属性。 因此, 其他综合收益不应在利润表列示。

3. 可行方案。 理論层面上, 本文认为首先应当打破的是历史成本与公允价值的混合计量模式。 当下历史成本与公允价值混合计量而形成的财务报表数据不仅未能提供更有用的会计信息, 还使得原有基于传统会计管理形成的会计信息发生扭曲, 只有完全基于历史成本或完全基于公允价值的计量结果才能体现各自的实际意义。 实践中, 以可供出售金融资产为例, 其获取时的价值既是历史成本又是公允价值, 对于持有期间的价值变动进行表外披露, 而直到相关资产得到处置时, 再将处置价格与获取价格之间的差额计入损益。 这样既能保证利润表反映的损益数据均是已实现的信息, 又保留了报表使用者通过表外披露获取公允价值变动信息的可能性。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] 刘永泽,唐大鹏,张成.其他综合收益项目的认定标准与列报问题分析——基于我国资本市场数据[ J].现代财经(天津财经大学学报),2011(8):72 ~ 81.

[ 2 ] Wolk H. I.,Dodd J. L.,Tearney M. G.. Accounting Theory:Conceptual Issues in a Political and Economic Environment (Six Edition)[M].Mason:Thomson/South-Western,2004:1 ~ 672.

[ 3 ] 葛家澍.财务会计的本质、特点及其边界[ J].会计研究,2003(3):3 ~ 7.

[ 4 ] 葛家澍,刘峰.论企业财务报告的性质及其信息的基本特征[ J].会计研究,2011(12):3 ~ 8.

[ 5 ] 杨纪琬,阎达五.开展我国会计理论研究的几点意见——兼论会计学的科学属性[ J].会计研究,1980(1):2 ~ 10.

[ 6 ] 杨纪琬,阎达五.论“会计管理”[ J].会计研究,1982(6):53 ~ 54.

[ 7 ] 钟陈.公司规模、收购绩效与控制权市场的有效性[ J].投资研究,2013(2):141 ~ 152.

[ 8 ] Jones M. J., Oldroyd D.. Financial Accounting:Past,Present and Future[ J].Accounting Forum,2008(1):1 ~ 10.

[ 9 ] 吴大新.会计政治观与欧盟会计战略的变迁[D].北京:中国社会科学院研究生院,2013.

[10] 周华,戴德明,刘俊海等.国际会计准则的困境与财务报表的改进——马克思虚拟资本理论的视角[ J].中国社会科学,2017(3):4 ~ 25.

[11] Edwards E. O.,Bell P. W.. The Theory and Measurement of Business Income[M].Berkeley and Los Angeles:The University of California Press,1961:1 ~ 342.

[12] Bromwich M., Macve R., Sunder S.. Hicksian Income in the Conceptual Framework[ J].Abacus,2010(3):348 ~ 376.

[13] Hicks J. R.. Value and Capital:An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory(2nd Edition)[M].Oxford:Clarendon Press,1946:1 ~ 352.

[14] 佩顿 W. A., 利特尔顿 A. C. 著.厦门大学会计系翻译组译. 公司会计准则导论[M].北京:中国财政经济出版社,2004:1 ~ 154.

[15] 罗伯特·N.安东尼著.李勇等译.美国财务会计准则的反思[M].北京:机械工业出版社,2005:1 ~ 180.

[16] 杜晶.企业本质理论及其演进逻辑研究[ J].经济学家,2006(1):115 ~ 120.

[17] 葛家澍.企业收入实现及“实现”概念探析——论企业收入的已实现、可实现和未实现[ J].审计与经济研究,2012(1):3 ~ 9.

[18] 迈克尔·查特菲尔德著.文硕等译.会计思想史[M].北京:中国商业出版社,1989:1 ~ 347.

[19] Brief R. P.. Hicks on Accounting[ J].The Accounting Historians Journal,1982(1):91 ~ 101.

[20] Sorter G. H.. An "Events" Approach to Basic Accounting Theory[ J].The Accounting Review,1969(1):12 ~ 19.

[21] Imhoff E. A. J.,Lipe R. C.,Wright D. W.. Operating Leases:Income Effects of Constructive Capitalization[ J].Accounting Horizons,1997(2):12 ~ 32.

[22] 赵宇龙.会计盈余披露的信息含量——来自上海股市的经验证据[ J].经济研究,1998(7):42 ~ 50.

[23] 张金若,张飞达,邹海峰.两类公允价值变动对高管薪酬的差异影响研究——基于我国A股上市公司2007~2008数据检验[ J].会计研究,2011(10):63 ~ 68.

[24] 张丽霞,张继勋.IASB新提议的金融负债公允价值变动损益列报形式能够消除反直觉效应及投资判断偏误吗?——基于个体投资者的实验证据[ J].会计研究,2013(12):3 ~ 10.

[25] Lev B.. On the Usefulness of Earnings and Earnings Research:Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research[ J].Journal of Accounting Research,1989(27):153 ~ 192.

[26] 郑伟.会计确认理论缺陷及其改进——基于确认维度拓展与多维确认观[ J].会计研究,2015(1):32 ~ 39.

[27] Horton J., Macve R.. 'Fair Value' for Financial Instruments:How Erasing Theory Is Leading to Unworkable Global Accounting Standards for Performance Reporting[ J].The Australian Accounting Review,2000(2):26 ~ 39.

[28] 曾雪云.公允价值会计准则的发展历程:1975~2015[ J].金融理論探索,2016(4):8 ~ 15.

[29] 戴德明.财务报告目标与公允价值计量[ J].金融会计,2012(1):21 ~ 26.

[30] 黄申.财务会计概念框架之法学研究[M].北京:中国人民大学出版社,2015:1 ~ 324.

[31] 陆宇建,张继袖,刘国艳.基于不确定性的公允价值计量与披露问题研究[ J].会计研究,2007(2):18 ~ 23.

[32] 薛云奎.会计准则制定的方法论研究[M].上海:上海财经大学出版社,1999:1 ~ 218.

[33] Watts R. L., Zimmerman J. L.. The Demand for and Supply of Accounting Theories:The Market for Excuses[ J].The Accounting Review,1979(2):273 ~ 305.