新冠肺炎疫情下的美国意识形态操作机制及其内在困局

2020-11-02张雪魁

张雪魁

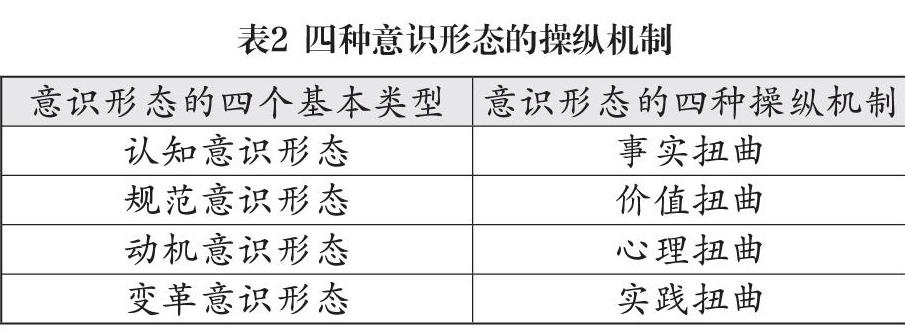

【摘要】依据戈兰·瑟伯恩和乔恩·埃尔斯特的理论,可以将意识形态分为四个基本类型,即认知意识形态、规范意识形态、动机意识形态和变革意识形态,与此相对应存在四种意识形态操纵机制:事实扭曲、价值扭曲、心理扭曲和实践扭曲。新冠肺炎疫情下,在美国政府看似怪异荒诞的言行背后,蕴含着一整套充满理性狡计的意识形态操作:一是基于事实扭曲的认知意识形态操纵,二是基于价值扭曲的规范意识形态操纵,三是基于心理扭曲的动机意识形态操纵,四是基于实践扭曲的变革意识形态操纵。美国抗疫意识形态的“四重操作”产生巨大破坏作用,突显出当前美国意识形态面临的“四重困局”:认知结构性矛盾与困局,规范结构性矛盾与困局,动机结构性矛盾与困局,行为结构性矛盾与困局。这表明美国意识形态霸权正在加速走向衰落。

【关键词】特朗普政府 抗疫意识形态 操作机制 内在困局

【中图分类号】G2 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.13.008

意识形态的四个类型

当代西方著名社会理论家戈兰·瑟伯恩在《权力的意识形态和意识形态的权力》[1]一书中将意识形态分为三个层面:一是认知意识形态(cognitive ideology)。它涉及人类对世界的认知,诸如存在什么、不存在什么,事实是什么、不是什么,等等,这些“是什么的”问题,构成了意识形态的认知层面。如今,随着“后真相”引起了人们越来越广泛的关注,认知意识形态领域延展出许多新的课题,亟待研究。二是规范意识形态(normative ideology)。如果说认知意识形态是围绕“是什么”生发出来的问题域,那么规范意识形态就是围绕“应当是什么”产生的问题集,“应当”的问题就是规范的问题,如善与恶、美与丑、好与坏等价值世界的问题。当今随着逆全球化、民粹主义、种族主义等重新抬头和滋生蔓延,规范意识形态领域同样延伸出大量新问题,引发了全球性焦虑。三是变革意识形态(transformative ideology)。它涉及人们对世界发展变化的态度,诸如什么可改变、什么不可改变,什么可能、什么不可能,什么可选择、什么不可选择,它指涉人们对现存制度模式或社会秩序是否具有“可变性”的一种实践态度。譬如,一段时间以来,“历史终结论”大行其道,此论坚称人类除非走向所谓自由民主的资本主义道路,此外没有其他任何可能的选择,这等于宣告了资本主义制度的不可改变性。

与戈兰·瑟伯恩同时代的西方分析马克思主义思想家乔恩·埃尔斯特在《政治心理学》[2]一书中把意识形态理解为扭曲的信念,并将之归结为两种意识形态理论:一是“冷理论”,它从认识论角度来定义意识形态,认为扭曲的信念源自人们的认知过程发生系统性的失败;二是“热理论”,它从心理学或动机论角度来定义意识形态,把被扭曲的信念理解为由情感动机因素导致的系统性心理扭曲。基于这样的二元区分,埃尔斯特把意识形态分为如下四个类型(见表1)。

一是对行为动机变化的动机解释。其典型表现形式是“酸葡萄心理”,一个人得不到他/她想要的东西诱发了他/她不想得到它的动机。比如,在这次全球抗击新冠肺炎疫情的行动中,特朗普政府无法获得像中国一样的抗疫成功,这不仅没有激励其奋力采取补救措施以争取把疫情控制住,反而誘导其试图抹黑、抹杀中国的抗疫成绩、罗织莫须有的罪名来向中国追责等险恶的动机。二是对行为动机变化的认知解释。其典型表现形式是基于“后真相”认知逻辑的动机掩护机制,以模糊事实、歪曲事实、否认事实的方式来掩盖险恶的动机。比如,全球医学界的研究结果一致认为,新冠病毒来自于大自然而并非起源于实验室,特朗普、彭佩奥之流仍然置科学事实于不顾,肆意散布病毒起源于“武汉实验室”的谣言,这就是一种典型的基于“事实误认”的意识形态操纵。三是对认知变化的动机解释。其典型表现是一厢情愿的心理,只愿看到与自己愿望和动机相一致的事实,反之则置若罔闻。比如,由于不愿意看到中国取得的成功、同时为了掩盖自己决策行动的失误,特朗普政府对于中国抗疫成绩、抗疫经验、抗疫贡献,采取了一种“一厢情愿”的“故意忽视”的态度。四是对认知变化的认知解释。其典型表现形式是以局部性的逻辑推导出整体性的结论,它假定自我(一部分人)对事实的认知即可以代表他者(全体人)对事实的理解,从而认定可以用自己对事实的理解来诱导其他人对事实的看法。比如,一些西方政客把中国为世界提供抗疫物资的积极行动,解释为中国企图借新冠肺炎疫情在全球谋求影响力的威胁性行为,这种公开的渲染实乃试图以自我认知的“洞穴假象”,取代世界人民对中国支援全球抗疫努力的评价。埃尔斯特的理论揭示出意识形态运作的两个重要机制:一是“热”机制,即意识形态运作的动机因素,常常表现为各种各样的动机谬误,特别是故意制造出来的动机谬误;二是“冷”机制,即意识形态运作的认知因素,常常表现为各种各样的认知谬误,特别是故意炮制出来的认知谬误。

综上所述,可以把瑟伯恩对意识形态三个层面(认知、规范和变革)的划分和埃尔斯特对意识形态的二元区分(认知和动机)综合起来,把意识形态概括为以下四个基本类型:认知意识形态、规范意识形态、变革意识形态和动机意识形态。与此相对应的四种意识形态操纵机制依次为:事实扭曲、价值扭曲、心理扭曲和实践扭曲(见表2)。

本文第二部分将借助该区分对美国抗疫意识形态的操纵机制进行解析,第三部分则对美国抗疫意识形态操纵引发的内在困局加以揭示,以期有助于更好地认识和洞察美国意识形态霸权走势。

美国抗疫意识形态的操作机制

新冠肺炎疫情下,美国政府的言行看似怪异,其背后实际上均存在十分复杂的意识形态策略和精于算计的意识形态操作机制。

认知意识形态操作。认知意识形态呈现出一个典型特征,它把“玩弄事实”作为一种意识形态工具,直接向事实发起挑战,甚至通过捏造事实来挑战真相、作弄真相,从而让事实隐身、让真相遁形,以达到意识形态操纵的目的。认知意识形态的操纵行为既具有极高的难度,又具有极高的风险,因此一旦达成,破坏力十分巨大。特朗普政府在抗疫中的认知意识形态操纵可从两个方面来理解。

第一,知的缺乏。齐泽克在《意识形态的崇高客体》中提出,从认知论角度考察意识形态,其最基本的表现形式是“知的缺乏”,即人们不知道其所做的事情将会产生什么影响。这种基于“知的缺乏”的认知意识形态可以非常简单,比如,置身于网络“直播”中的消费者不自觉地参与到购物狂欢之中,但很少有人会意识到自己已沦为“剁手党”。同时,这种意识形态也可以非常复杂,比如,“9·11”之后,美国时任国务卿鲍威尔为劝说世人接受小布什政府向伊拉克开战,在联合国向世人展示了一瓶后来被讥讽为“洗衣粉”的所谓证物,完成了一次经典的认知意识形态的操纵表演。在这种情况下,事实不是自在的,而是为了达到目的而有意设计的。这恰是齐泽克所言,人们错误地认识了处在意识形态质询位置上的“偶然性”,同时并不知道该偶然性“已经选择我们作为它的召唤对象”,以至于“我们没有在意识形态召唤自己中认出自己”。[3]

类似的认知意识形态操纵表演曾多次發生在特朗普主持的白宫新冠肺炎疫情简报会上。譬如,特朗普在面对科学事实证明“羟氯喹”对于新冠肺炎疗效并不可靠的情况下,依然坚持向美国民众推荐这种“神药”,而且还以身示范,公开宣称自己正在服用。必须注意到,在特朗普看似好笑、简单粗暴的“违科学”行为背后,隐匿的却是一种极为重要的、有待破解的认知意识形态现象,即“降低认知不一致性”的强烈诉求会扭曲人的意识。

埃尔斯特揭示的信念与愿望形成的“冷机制”(认知谬误)表明,人的理性是有限的,并非在任何情况下都能够获得正确的信念所需信息;而为了降低认知的不一致性造成的困扰,人们往往会固守错误观念,以保持自己的思想和行动的一致性。而这种“降低认知不一致性”意识形态诉求的可怕之处在于,“一个人可能会通过将自己的认知过程变得非常僵化和幼稚,从而系统地把人们引向错误之中”。[4]在这方面,“日常生活的康德主义”可谓典型之一,为了遵守不准说谎这样一个“道德命令”的召唤,即便面对一个被纳粹追杀而逃命的犹太人,也决不能说谎,必须将之拱手交给纳粹。在这里,一个人仅仅为了降低自己的伦理认知不一致性的风险,便将一个鲜活的生命置于危险境地,成为纳粹的帮凶。

事实上,人们对“降低认知不一致性”的安全感诉求,之所以会发展成隐匿、扭曲、可怕的意识形态操纵机制,还源于一个更为深层的人类行为动因,即“在一个难以预测的世界里,与那些可能之事紧密结合在一起的偏好,常常可以为遗憾创造太多的理由;而为了安全起见,我们除了经常贬低受排斥的选择的好的方面,还会把自我选择偏好的缺陷美化为美德”。[5]

在本文选取案例中,特朗普于疫情之初所形成的那种“新冠病毒不会给美国造成灾难”的信念和愿望,一直左右着他在整个抗疫期间的行为方式,并形成了一个认知意识形态的扭曲闭环:最初“病毒不会造成灾难”的“信念和愿望”,扭曲了他此后对科学事实的选择性认知偏好;反之,他对科学事实的选择性认知偏好,又强化了他对“病毒不会造成灾难”的最初认识形成扭曲的“信念和愿望”。荒谬的是,该“信念和愿望”还获得了相当数量美国人的自动配合,双方由此达成一种“认知协调”机制,于是在局外人看来许多匪夷所思的现象,如“新冠病毒是一种普通的流感、一场精心策划的骗局”“羟氯喹是能够改变游戏规则的新冠神药”“注射消毒剂可以杀死新冠病毒”,等等,在剧中人看来却显得天经地义、自然而然。

第二,犬儒主义。齐泽克认为,认知意识形态最典型的表现形式并不是由“知的缺乏”(“非知”)所造成的,相反,它最基本的公式是“我知道,但还是……”。也就是说,人们知道他们所做的事并不符合逻辑和事实,甚至很荒谬,但仍然要去做;人们对自己的所作所为心知肚明,但依然坚守面具;明知所见所闻是虚假的,却不愿与之断绝关系。[6]就其本质而言,这种基于“我知道,但还是……”的认知意识形态,乃是一种犬儒主义意识形态。在多数情况下,正是这种犬儒主义维系着一种制度的合法性,一个社会的秩序,一个骗局的延续,一则谣言的传播,以及那些被扭曲了的人际关系和社会行为网络。

研究证实,特朗普及其核心幕僚营造出来的抗疫意识形态,也具有明显的政治犬儒主义特征。他们无视科学事实,拒绝承认现实,不愿采取行动,不愿承担责任,既不愿失败又不敢决断,既狂傲又心虚,靠抹杀他国的成功来吹嘘自己的英明,等等,处处弥漫着一种政治犬儒主义的气息。而且,这种犬儒主义更为诡异也更加复杂,充满着一个世界超级大国在危机状况下进行意识形态操作的奥妙与怪诞。

这种意识形态操作的奥妙与怪诞体现在两个层面。一方面,在一些情况下,意识形态不是掩蔽事物真实状态的幻觉,而是参与到社会现实“象征秩序”的构建之中,成为“象征秩序结构化”的工具。面对新冠肺炎疫情全球大流行,特朗普政府为了掩蔽自己抗疫失策、失职、失误、失败的严酷事实,进行了一系列“象征性结构化”的意识形态操作:中国的成功掩盖了中国的失责,中国的失责导致了美国的灾难,外来的灾难招致了美国的失败。这种“成功掩蔽失责,失责导致灾难,灾难招致失败”的复杂象征秩序,无疑是一种意识形态幻觉,但这种“幻觉并不出现在知的那个方面,它已经出现在人们正在做的事情和人们的行为之中”。[7]换言之,美国政府及其追随者,对于中国抗疫的成功和美国抗疫的失败及其缘由,并非存在“误认”,而是心知肚明。在这种情况下,他们的“抗疫意识形态幻觉”正是建立在其对抗疫真相(中国的成功和美国的失败)已经具备真实了解的基础之上。尽管如此,他们却依然能够心安理得地积极投身于这种心知肚明的抗疫意识形态幻觉的塑造之中。

另一方面,在一些情况下,人们即使知道现实本身是不合理的,然而为了维持欲望和快感,也会假装视而不见。譬如,在奴隶主庇佑下生活的奴隶,对于奴隶主的庇佑会产生依赖的快感,在这种情况下,让奴隶公开承认自己处于被奴役的现实变得非常困难。由此可见,“在犬儒意识形态中,不是快感依赖意识,而是意义依赖快感。”[8]美国政府以“惰性抗疫”为特征的意识形态在认知上的怪诞即表现在,有相当一部分美国人对事实心知肚明,却对它产生了一种强烈的“意义依赖快感”。正是这一部分人构成了特朗普得以实施认知意识形态操纵的社会基础。

规范意识形态操作。特朗普政府在规范意识形态方面的操作手法更为诡秘。齐泽克在《意识形态的崇高客体》中认为,意识形态实际上是支撑现实的幻象构建,它能够构造有效的、真实的社会关系,又能够掩盖令人难以忍受的现实。换言之,在很多情况下,意识形态的功能并非为人们提供逃避现实的出口,而在于为人们转移现实的创伤提供一套运作机制。[9]在特定情况下,这种运作机制便是通过构造“意识形态的崇高客体”来实现的。

齐泽克提供的一个经典案例是法西斯的反犹太主义。在纳粹意识形态中,“丑陋的犹太人”被视为一切矛盾的浓缩和一切社会不和谐因素的化身,犹太人既肮脏不堪又绝顶聪明,既纸醉金迷又吝啬节俭,在经济上是吸血鬼,在政治上是阴谋家,在道德上是无信仰的好色之徒。“丑陋的犹太人”这一形象就是纳粹意识形态的崇高客体,整个纳粹意识形态就是围绕它构成的。一方面,通过“丑陋的犹太人”形象,纳粹成功地将社会的不可能性和内在对抗性,转变成自我(德意志民族)與他者(犹太人)的对抗,在“转移了社会的否定性”的同时,亦满足了纳粹主义排斥他者和追求纯洁的同质性社会的幻想。另一方面,“丑陋的犹太人”这一崇高客体,也暴露了纳粹意识形态的不可能性,因为它通过转移矛盾堵塞了社会变革的道路。[10]

可以发现,在特朗普政府的抗疫意识形态中,也隐含着两个引人关注的“崇高客体”,即,移民和中国。

崇高客体之一:移民。在特朗普的政治意识形态中,少数族裔特别是移民问题始终处于其政治计算的中心,也是其政治话语体系中最具挑逗性,因而也最能够调动其铁杆支持者的敏感话题之一。每当政治上遭遇麻烦或是关键选择时,特朗普总要把移民问题晒出来,进行一番操弄。在他的第一个总统任期行将结束之时,他与其支持者在移民问题上所施展的政治表演,可谓越来越默契,亦越来越奏效。因故,在特朗普的政治光谱中,移民具有特殊的政治含义和意识形态工具的价值。在此意义上,“美墨边境墙”和“禁穆令”可谓是特朗普政治意识形态操作的杰作。

新冠肺炎疫情下,移民问题依然是特朗普政府意识形态中的一个特殊符码,它虽以隐约形式现身,却如影随形。特朗普以阻止新冠病毒向美国国内传播为由,发布长达60天的“新移民禁令”。于特朗普政府而言,这项禁令并非如一些人所言只是“华而不实”的声明,反而是精于政治算计的意识形态筹划。该意识形态筹划不但制造了美国政府正在采取行动抗疫的假象,同时把移民和新冠病毒勾连在一起,暗示了移民和病毒一样,都是“看不见的敌人”。进而,“看不见的敌人”的话语筹划,不但巧妙应和了特朗普政府一直将新冠病毒视为“外来敌人”的说辞,还构成了移民“剥夺白人的工作机会”和“道德品行低下”的一个暗语。借助这样不实的说辞和暗语,特朗普巧妙地把移民问题纳入其抗疫意识形态的叙事之中,并与他的选举动员机巧地串连在了一起。

就其本质而言,移民这个“看不见的敌人”就像纳粹的“肮脏的犹太人”一样充当了意识形态的崇高客体,成为特朗普政府转嫁国内矛盾、摆脱政治困境、捞取政治利益的意识形态工具。

崇高客体之二:中国。与移民相比,中国被朗普政府作为一个意识形态的崇高客体加以操作,其手法更加复杂,行径更为恶劣。归纳起来,这些操作主要是由一系列相互联系的话语交织而成。

其一,把中国描绘成“技术偷盗者”。通过炒作强制技术转让、破坏知识产权、技术黑客等话题,把中国构陷为一个“窃技者”。新冠肺炎疫情下,美国又妄称中国黑客和中国间谍试图窃取美国疫苗研究成果。其二,把中国描绘成“贸易扭曲者”。中国的对外开放是人类经济全球化进程中的一个里程碑,却被美国攻击为是对全球自由贸易秩序的颠覆和破坏。新冠疫情下,中国成为全球抗疫物资的供给中心,却被美国描绘成是垄断全球医疗产业链,构成全球性威胁。其三,把中国描绘成“人权侵犯者”。长期以来,美国因时因事因势而变,攻击中国侵犯人权。新冠肺炎疫情下,美国又攻击中国采取封城、隔离等抗疫措施是侵犯人的自由行动权利,中国制度在这次全球抗疫中表现优异却被贴上专制标签。其四,把中国描绘成“军事扩张者”。不断拿中国军费、妨碍南海航行自由等说事。新冠肺炎疫情下,美国仍以中国军事威胁为幌子,加强美台军事关系,企图遏制中国的全球影响力。其五,把中国描绘成“文化落伍者”。严酷疫情下,美国竟然把中国人戴口罩这样的问题意识形态化,《纽约时报》公然以“东亚病夫”攻击中国,荒谬程度不言自明。其六,把中国描绘成国际“秩序破坏者”。最新的动作就是,毫无根据地攻击中国干预、操纵世界卫生组织,抹黑中国为推动建设人类健康共同体所作出的努力和贡献。其七,把中国描绘成世界“霸权争夺者”。把美国衰落错误地归因于中国崛起,这种认知扭曲在本次新冠肺炎疫情期间表现更加拙劣,直接把美国的抗疫责任甩锅给中国。

通过这些操纵性的扭曲叙事和病毒式传播,美国把中国塑造成一个邪恶国家的形象,一个意识形态的崇高客体。在这种卑劣的语境下,仅仅凭借提供更多的、更坚固的事实,或更丰富、更透明的信息,对于改善美国对华看法、形象和决策,已无济于事。这是今天应对中美关系变局必须破解的一个意识形态魔咒。

动机意识形态操作。一般而言,动机意识形态操作存在两种操作机制,一种是基于“酸葡萄心理”的适应性偏好机制,另一种是基于一厢情愿心理的适应性条件机制。

1.酸葡萄心理:依循“适应性偏好”的意识形态操纵。埃尔斯特在《酸葡萄》[11]中发现,人的行为多数情况下并不是基于个人利益或效用最大化的理性计算,与之相反,人们会“自由地选择他们行为的约束条件,以产生与其愿望一致的信念”。[12]在这种“酸葡萄心理”机制作用之下,人们往往使自己的愿望和信念同自己拥有的手段相匹配,以“避免欲得不能的难耐形势”。这种“酸葡萄心理”就是人们的适应性偏好行为:当外部环境阻止一个人得到他想要的东西时,他便会在自己的偏好结构中产生一个改变,把得不到的东西视为不值得追求。[13]从本质来看,基于“酸葡萄心理”的适应性偏好,实际上是人们适应自身生存困境的一种心理避险机制,以及应对不确定性世界的一种心理行为手段。新冠肺炎疫情下,美国政府将这种“酸葡萄心理”用作意识形态操纵工具,产生了出人意料的效果。

第一,隐匿的自我欺骗机制。埃尔斯特注意到,“酸葡萄心理”之所以是扭曲、错误的意识,并不在于它会根据变化的环境和条件去不断调整自己的愿望或偏好,而在于它采取一种自我欺骗的形式去操纵自己的愿望或偏好。这种自我欺骗形式有不同的人格面具。譬如,新冠肺炎疫情下,一旦特朗普把大选连任作为优先目标,在他的价值偏好结构中,选举的重要性就会不成比例地被高估,而美国人民的生命则成为选举的牺牲品。再如,一旦特朗普认定世卫组织的抗疫政策和言行不符合其选举或其对抗中国的需要,他就开始不成比例地贬损世卫组织的地位和作用,进而对其采取断供、退群等手段。

吊诡的是,对于特朗普及其核心幕僚而言,这样的“酸葡萄心理”并非无意识的反应,而是有意识、有目的的人格规划。这些政治人物对他们所采用的自我欺骗方法心如明镜,但是,那些受到欺骗的美国民众,却并不见得清楚自己受到了欺骗,从而在不自觉中成为“酸葡萄心理”病毒的携带者和传染者。这种心理欺骗机制具有三重功能:一是它能够牵引美国民众自发降低他们对特朗普政府抗疫的诉求和预期,二是它能够诱导美国民众提高对自身所处严酷疫情环境的容忍度,三是它可以让美国民众自发调低对其他国家抗疫成功的评价,如对中国抗疫成绩的评价。

第二,复杂的动机溢出机制。“酸葡萄心理”本来是一种个体心理动机,而不是一种社会心理机制,但是,它之所以能够对宏观政治和社会结构系统产生巨大影响力,原因在于,它可以从个体心理移位到社会心理,从而将基于个人动机的心理行为扩展应用到整个社会和政治层面,进而影响和塑造整体的社会和政治心理结构。也正是在这个意义上,埃尔斯特认为,“酸葡萄心理”观念既是对个体行为的理解,也是对社会正义的评价模式。[14]

可以发现,基于“酸葡萄心理”的适应性偏好作为一种动机溢出机制,在特朗政府的抗疫意识形态中,也机巧地发挥了关键作用。其典型表现之一就是,特朗普政府通过操纵和扩散“酸葡萄心理”,成功地在美国国内针对抗疫形成了一种比较坚固的保守主义的态度:一种满足于现状的“惰性抗疫”社会心理和政治心态。这使得美国民众更加能够忍受严酷的疫情环境,更加能够宽容地接受众多人失去生命。不仅如此,这种保守主义的意识形态,还为特朗普政府的“惰性抗疫”提供合法性来源,从而鼓励其进一步采取“惰性抗疫”的姿态。由此,形成一个恶性循环,而这恰恰是特朗普政府的政治需要所在。

2.一廂情愿心理:依循“适应性条件”的意识形态操纵。埃尔斯特认为,一厢情愿心理是一种“置不确定性的事实于不顾,以维持自己的愿望”的心理动机,其核心运作原理是,驱使自己对欲望对象的评价去适应满足这种欲望的条件,从而使自己的信念服从自己的欲望。因此,一厢情愿的信念并非指一般意义上人们对自己信念的坚持,而是一种“无根”的思想,并具有如下两个突出特征。

其一,认知的局限性被当作动机的基础。主要因为,在人的认知行为中总存在着一种“寻求确定性”[15]的心理趋势。当遭遇到不确定性事物时,由于不愿意忍受不确定性带来的风险和威胁,人们就会基于有局限的知识,甚至是道听途说和虚假信息,摆脱不可知论带来的痛苦和不安。这也反映在特朗普政府的抗疫意识形态中:科学家们一再提醒,目前人类对于新冠病毒的认知还非常有限,而特朗普所不能够忍受的正是这种认知有限性所带来的不确定性。那些令人匪夷所思的言论,如“新冠肺炎疫情只是流感”“注射消毒剂”“阳光射入疗法”“羟氯喹神药”“没有人比我更了解新冠病毒”等,之所以会出自特朗普之口,根源在于他不愿意去真诚面对人类对新冠病毒认知中的诸多不确定性,并因此形成了一厢情愿的病态认知心理结构。

其二,用相互矛盾的观念合理化自己的行为。在王权时代,臣民们既相信皇帝是他们的统治者,也相信皇恩浩荡;对于皇帝而言,他既相信臣民对他的爱戴,又相信臣民对他构成一种威胁。这种相互矛盾的一厢情愿信念,是基于彼此相互依赖的心理需要,而不是一方对另一方的控制。新冠肺炎疫情下,特朗普在白宫新闻发布会上一面告知民众应该戴口罩,同时又宣称自己不会戴口罩,诸如此类混乱不堪的言辞,向民众传递了很多矛盾的信号,却又能够赢得相当多的美国人的信任。这表明,当下的美国社会业已形成了一种顽固的一厢情愿的政治和社会心理结构,从而为特朗普政府实施意识形态操纵提供了政治的和社会的心理空间。

变革意识形态操作。变革意识形态对一种有待改变的现实持两种不同或截然相反的态度,一种是积极态度,它承认改变现实的可能性和必要性,并为变革现实提供话语支持;另一种是消极态度,它指认改变的不可能性和不必要性,并为拖延变革提供话语辩护。

1.意识形态终结论与历史终结论:两种不同的变革意识形态。丹尼尔·贝尔在《意识形态的终结》中严格区分了他的“意识形态终结论”与弗朗西斯·福山的“历史终结论”之间的区别:“意识形态的终结,是对历史的回顾,不是历史的终结。历史的终结,是对这种谬论的成全,不是意识形态的终结。”[16]在贝尔看来,历史终结论所代表的是一种消极、否定的变革意识形态,它宣告资本主义就是人类历史的终点,因此,对于资本主义的革命与变革是不可能的;而意识形态终结论所代表的则是一种积极的、进步的变革意识形态,其要义乃是,冷战结束以后,西方所主张的抽象人道主义的“普遍性意识形态”走向了终结,取而代之的是第三世界、发展中国家不断成长出来的“地方性意识形态”,这种地方性意识形态摆脱了“普世价值”的束缚,为解放思想、改变自身落后面貌提供了话语支撑。

贝尔认为,意识形态往往“以激情把诸多观念融于一体,转化成社会杠杆,在改造观念过程中也改造人。当意识形态成为一股强大力量时,它便不再对外开放,而是作为一个封闭的体系,事先就确定了可能产生的问题的答案”。[17]而一种意识形态之所以会走向终结,根本原因在于,在变成一种信仰体系并变得强大之后,失去了对外开放的潜能,成为封闭的体系,并据此为不断发展变化的现实提供一切问题的标准答案。在历史上,苏联的教条马克思主义,纳粹的法西斯主义,美国的麦卡锡主义,都是封闭的体系,也是意识形态终结的典型案例。

我们发现,特朗普政府的抗疫话语在很多方面也都采取了“否定性变革意识形态”的形式,从而与其所一贯主张的“普遍性意识形态”处于一种直接对抗的状态。譬如,特朗普政府不仅没有为全球抗疫合作提供领导作用,反而采取对世卫组织断供退群、攻击中国为全球提供抗疫物资、肆意散布政治病毒等不负责任的行为,直接破坏全球抗疫合作。特朗普政府在全球抗疫关键时刻和世界经济可能面临“大萧条”的情况下,仍然升级对华技术战、贸易战、舆论战,破坏全球产业链,拆解全球自由贸易秩序。在特朗普治下,美国经济正在逆全球化而行,美国政治正在加速极化和保守,美国社会变得日益对抗和封闭,对全球利益越来越具有破坏性。所有这些都是当前美国奉行“否定性变革意识形态”的具体表现,也成为美国所奉行的“普遍性意识形态”走向终结的多重自证。

2.转化不可能性与筹划不可能性:变革意识形态的两种骗术。依据齐泽克的解释,在“转化不可能性”中,“你先有一个预先就存在的空白,一个原始的不可能,而意识形态的骗术就是把这种不可能转化为一个外部的障碍,于是,你就会产生幻觉,只要你克服了这个障碍,你就可以得到真实的原质”。[18]这就是说,基于转化不可能性的意识形态骗术,在应对“不可能性”所制造出来的“绝望情绪”中,采取了一种转化策略:它会告诉人们这种不可能性是由一个外部障碍造成的,因此,这种不可能性的局面应当由这个外部障碍来负责。可以看到,把抗疫的种种不可能性转化为外部的障碍,正是特朗普政府意识形态操作的一个基本策略。一个典型的表现是,他把美国抗疫的糟糕表现“甩锅”给中国、世卫组织、美国地方政府,以及美国前总统奥巴马、民主党、美国媒体等,试图把抗疫责任转嫁于他人。

相较于转化不可能性,筹划不可能性是一种更加消极、更具否定性的变革意识形态。正如齐泽克所指出的,意识形态可能会用幻想来填补和掩盖现实世界的对抗性,同时把改变这种现实之对抗性的不可能性,提升为一种更加坚固的现实,从而采取延迟或避免与之遭遇的策略。在这里,一种无法改变的不可能性被筹划出来,并且,这种不可能性进一步被意识形态化为逃避现实的工具,其目的就是要诱导人们去甘愿承认和忍受现实的严酷性和对抗性,从而把问题的解决无限期地拖延下去。

在全球抗疫中,特朗普政府将这种基于“筹划不可能性”的意识形态操纵几乎发挥到了极致。譬如,特朗普政府通过制造中国抗疫信息不透明、以牺牲自由为代价实施隔离追踪措施、病毒来自武汉实验室、通过输出抗疫物资谋取地缘政治利益、干预施压世界卫生组织等一系列虚假话语,传播政治病毒,企图让“中国负责任大国”的抗疫形象变得不可信,甚至成為不可能。又如,特朗普政府通过隐瞒真相、发布含混不清的信息、释放混乱的信号、淡化新冠病毒的威胁、夸大美国的抗疫成效、压制与政府不一致的言论、散布“病毒”种族主义、制造两党政治对抗等多种操纵手段,极力让美国人与严酷的疫情真相保持距离,从而把疫情本可以控制得更好这样一种事实,“假定为不确定的理想,永久地拖延下去”。[19]特朗普试图通过让美国人民与真相保持距离,使人们相信一种更好的抗疫方案是根本不可能的,以避免现实给他带来政治创伤。所有这些,都不过是特朗普政府通过“筹划不可能性”而实施的变革意识形态骗术。

美国抗疫意识形态的内在困局

透过新冠肺炎疫情下美国意识形态的四个操作机制,可以洞察当前美国意识形态已陷入“四重结构性矛盾”相互撕扯的困局,也凸显美国意识形态领域正在加速病变。

认知结构性矛盾与困局。特朗普政府在抗疫过程中从“知的缺乏”和“犬儒主义”两个层面进行的认知意识形态操作,折射出美国政治和社会对处于不断变化中的一些基本事实,不仅仅是在认知上出现错乱,而且由于政治人物采取了刻意掩蔽事实的操作,也使得逃避现实的“犬儒主义”意识形态在整个美国社会呈野蛮生长之势。这是美国社会出现深层次的认知性结构矛盾和病变的一个明显征兆。

需要注意的是,当今美国政治社会中的这种认知上的结构性矛盾和病变,有着极为深刻的社会根源,亦有历史教训可循。理查德·沃林曾在《非理性的诱惑》中深刻剖析过德国纳粹法西斯意识形态的认识论根源——以“偏见”寻求合法性。在当时的德国,以海德格尔、加达默尔等为代表的一批闻名世界的思想家,试图通过重新发现“偏见”的价值,为纳粹寻找理论依据,构造知识根基,服膺法西斯意识形态,令人侧目。[20]

这也正是当下美国政治和社会意识中的一个顽疾。面对新冠肺炎疫情,特朗普及其核心幕僚不愿意向人们提供基于科学事实的疫情信息,而且采取各种“后真相”手法,掩盖本国的疫情真相,抹杀他国的抗疫行动和成功实践,进而通过制造与中国、世卫组织、医学科学事实等相关的“偏见”,散布政治病毒。这种认知意识形态的偏见机制,无论是在美国公民社会领域、公共舆论领域,还是在政治领域,都存在着将人们的基本认知带离事实、带入偏见的危险,势必会造成一系列难以预测的政治社会后果。特朗普政府在新冠肺炎疫情之下的种种“逆潮流”意识形态操作,可谓是美国精英阶层和整个社会陷入“知行分离”的结构性矛盾和困局的一次彻底暴露。

规范结构性矛盾与困局。费正清在《美国与中国》中曾这样分析美国麦卡锡主义者发动的对华政策调查:“这种调查把事实真相同道听途说完全混为一谈,以断章取义之词作为证据,以联想推论定罪。”“麦卡锡的主要意义在于他在很长时期内为这样一些美国人所容忍,他们赞同他所说的目标而并不赞成他的手段,可是出于恐惧,愿意支持他的手段。恐惧和无知混合在一起。”[21]如今,在特朗普政府的抗疫意识形态中,也充斥着当年麦卡锡主义的一些阴暗操作。这些阴暗操作进一步凸显出当今美国政治在很多方面放弃了“规范性国家”的行为逻辑,从而使其政策议程陷入一种“结构性失范”的矛盾与冲突之中。

这种矛盾和冲突首先表现为事实与规范之间的错乱。特朗普治下的美国政治呈现出错乱的特点。一方面,现行政治规范不再基于事实,反而在很多方面带有伪造、欺骗、恐吓、放浪不羁的性质;另一方面,固有的政治规范也失去了引导人们对事实作出合理判断的能力,昔日所谓“山巅之城”的道德光芒在隐退。与此同时,这种矛盾和冲突还表现为价值理性和工具理性之间的错乱。新冠肺炎疫情下,特朗普政府将相当一部分美国人对新冠肺炎全球大流行的焦虑、恐惧和无知,与他们对中国崛起的焦虑、恐惧和无知混合在一起,通过意识形态操作,炮制“中国威胁论”,制造“中国恐惧症”,这与麦卡锡主义炮制“恐怖的共产党”和法西斯主义炮制“肮脏的犹太人”的行径都如出一辙,都被用作转嫁内部矛盾和危机的工具。

此外,当下美国人的心态与麦卡锡主义盛行时期的美国人的心态亦具有家族相似性:一方面,他们当中的一些人在相当程度上认同了特朗普政府制造出的价值攻击目标(“有罪中国”),从而在价值理性上服膺特朗普的意识形态操作;另一方面,他们虽然不贊同特朗普实施的一些卑劣手段,可是出于焦虑、恐惧和无知,还是愿意支持他的手段,从而在工具理性上默认、鼓励了特朗普的意识形态操纵。

于是,在特朗普的规范意识形态操作中,无论是事实认定还是政治规范,无论是价值理性还是工具理性,都出现了扭曲变形,同时陷入了事实与规范、价值理性和工具理性的严重错乱之中。

动机结构性矛盾与困局。在抗疫过程中,特朗普政府基于“适应性偏好”和“适应性条件”的动机意识形态操纵,充分利用了当前美国社会中不断发酵的“酸葡萄心理”和“一厢情愿心理”。恰如埃尔斯特所言,这种心理机制具有很强的“溢出效应”,一旦其蔓延到政治社会领域,形成弥散性的政治心理和社会心态,其破坏性就有可能失控;一旦被政治人物所利用,这些心理动机便会转化为操纵机制,像病毒一样侵入到一个国家的决策体系之中,影响甚至决定一个国家的对内和对外政策。正如罗素所言,一种“于政治至关重要的激情”[22]左右了政治生活,政治便会被拖入放浪不羁的心理海洋,陷入深不可测的不确定性之中。

世人亲眼见证了新冠肺炎疫情下,白宫作出了一连串超出世界预期、超出常人意料的决策。从起初称赞世卫组织,到后来指责、断供世卫组织,再到后来退出世卫组织,其政策变化过程犹如过山车。在整个疫情期间,特朗普政府在抗疫、教育、技术、贸易等领域近乎疯狂的对华政策变化,乃是有过之而不及,令人极为震惊。即便是在美国国内,特朗普政府的决策行为似乎也陷入了“非理性的诱惑”,导致了政治极化的加剧,种族冲突之火的蔓延,美国国内政治社会秩序出现紊乱。

种种迹象表明,当前美国政治精英和普通国民的心理动机结构出现了近乎系统性的扭曲,扭曲的心理动机结构渗入现实世界,又使得美国政治和社会生活产生系统性变形。这样一来,心理动机结构的病变也就反映为政治社会生活的病变,反之,政治社会生活的病变又加剧了心理动机结构的病变,从而使得当下的美国出现了心理上和现实中相互加重的“双螺旋”结构性矛盾。这为洞察自2016年特朗普和希拉里总统大选以来,特别是在新冠肺炎疫情的刺激下,美国整个社会心理所发生的系统性变化,以及与之伴生的美国政治出现的“癫狂症”和“颠覆性”特征,提供了一把心理分析的钥匙。

行为结构性矛盾与困局。特朗普政府基于“转化不可能性”和“筹划不可能性”的变革意识形态骗术,不应当仅仅被视为一个政治人物带有偶然性质和选举功利动机的个人行为,还应当重视这种个人行为背后更为广泛的政治与文化趋势。特朗普政府的“惰性抗疫”意识形态,既在于它的本质,也在于它的代表性:它是对一个已处于政治衰败过程之中、亟需作出深刻改变、又不知道应当做出何种改变的世界霸权,陷入手足无措和精神迷思的内在映照。

某种程度上,可以把这次新冠疫肺炎情看作是检验美国政治社会生态的一场自然历史实验,它无情地揭示了福山所指认的美国的“政治衰败”已达到相当令人震惊的地步,从而也暴露了特朗普信誓旦旦喊出的美国“再次伟大”的某种“不可能性”和“无希望性”。无论如何,美国政治精英和美国社会在严酷疫情面前呈现出来的那种慌乱、阴郁、矛盾、怪诞和不羁,已经透露出美国人对美国“再次伟大”的某种怀疑,甚至可以从中窥探出一种隐约可见的绝望情绪。面对此种情势,特朗普政府的主要策略之一,就是要将其他国家尤其中国的抗疫成功尽可能地淡化,甚至污名化,同时将自己的抗疫失责和失败尽可能地相对化,甚至加以美化。

颇为值得玩味的是,特朗普政府的这种“卸责策略”,通过宣扬行动自由、鼓动对抗社交隔离、呼喊地方解除封锁等一套杂糅起来的话语说辞,巧妙地将美国政府的抗疫不作为与美国人民的抗疫不作为,牢牢地关联在了一起。如此一来,美国政府和美国社会就在“惰性抗疫”这个颇具讽刺意味的行为逻辑上,达成了一种充满着怪诞意味的共识。这意味着美国政治和美国社会在面临危机时有可能会陷入“沉没的螺旋”,一方推着另一方,一同往下坠落。近期,美国退出二战后构筑的世界体系、放弃国际道义责任等行为,都不同程度地带有“沉没的螺旋”的性质,从中可以窥探出美国政治社会发生行为病变的严重程度。

(本文系国家社会科学基金重大项目“网络舆情案例库建设与研究”、“智能时代重大舆情和突发事件舆论规律及治理研究”、国家社会科学基金特别委托项目“把宣传思想工作创新发展的战略重点放到互联网上来”的阶段性研究成果,项目编号分别为:18@ZH012、20ZDA060、19@ZH032)

注释

[1]G?ran Therborn, Ideology of Power and Power of Ideology, Verso, 1980.

[2][美]乔恩·埃尔斯特:《政治心理学》,陈秀蜂、胡勇译,长春:吉林出版集团有限公司,2010年。

[3][斯洛文尼亚]斯拉沃热·齐泽克:《因为他们并不知道他们所做的》,郭剑英等译,南京:江苏人民出版社,2007年,第306页。

[4][5]Jon Elster, Political Psychology, Cambridge University Press, 1933, p. 14, p. 56.

[6][8][9][10][12][13][18]汪行福、俞吾金、杨秀琴:《意识形态星丛》,北京:人民出版社,2017年,第430~451页。

[7][斯洛文尼亚]拉斯沃热·齐泽克:《意识形态的崇高客体》,季广茂译,北京:中央编译出版社,2004年,第44页。

[11][14]Jon Elster, Sour Grapes, Cambridge University Press, 1983, p. 110.

[15][美]约翰·杜威:《确定性的寻求》,傅统先译,上海人民出版社,2005年。

[16][17][美]丹尼尔·贝尔:《意识形态的终结》,2000年英文版作者序,张国清译,北京:中国社会科学出版社,2013年,第38、37页。

[19][斯洛文尼亚]拉斯沃热·齐泽克、[英]格林·戴里:《与齐泽克的对话》,孙晓坤译,南京:江苏人民出版社,2005年,第158页。

[20][美]理查德·沃林:《非理性的诱惑:从尼采到后现代知识分子》,闫纪宇译,上海社会科学院出版社,2017年。

[21][美]费正清:《美国与中国》,张京理译,北京:世界知识出版社,1999年,第335、336页。

[22][英]伯兰特·罗素:《伦理学和政治学中的人类社会》,黄红宇译,上海译文出版社,2018年,第166~183页。

责 编/郭 丹