汉韵兼楚风神遇而迹化

2020-11-02冯健

冯健

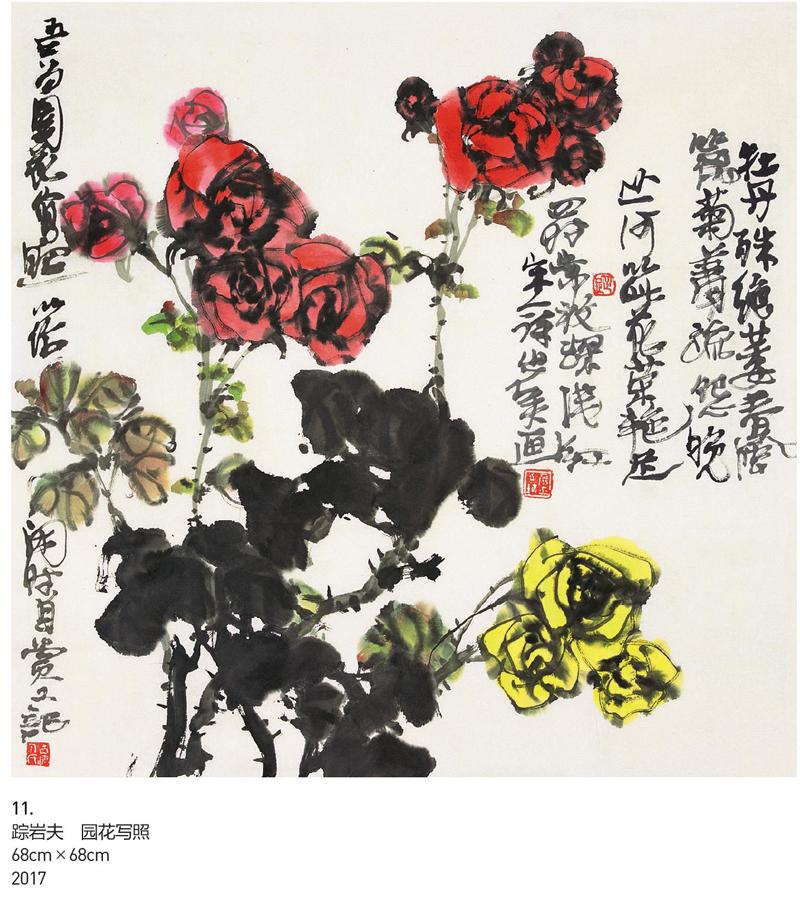

给自己的老师写文章总是一件非常困难的事,给踪岩夫先生写文章尤其如此。所以,尽管多年前我就有给他老人家写点文字的想法,结果一拖再拖。先生的大写意绘画所表现出的浓墨重彩特点,他引西方绘画中的构成原理入画的尝试,他把书法当作画面不可分割的一部分而将他那手烂漫的书风融入画面构图的事实,以及他所强调的绘画题材之新与表现方式之新,都表明他的画具有显性特征,其绘画的美学特征是一眼望去就可以被发现的。也正因为如此,与一般的写意画家相比,他的画看起来更醒目,也更容易打动人。同样,在理论家们为踪岩夫先生所撰写的文章中,上述绘画特征基本上都被描述过了,这也是再写踪先生所面临的难度所在。

踪岩夫先生生于江苏沛县的一个农民家庭,他父亲踪允宽先生是早期的共产党员,曾出任沛县县委委员和西区区长,在1939年抗击日寇的战役中牺牲,因此先生是烈士的后代。1956年,先生考入北京艺术师范学院美术系,1960年毕业留校任教。1964年院系调整,先生调入北京师范学院(今首都师范大学)美术系任教,直至退休。退休后的踪岩夫先生不逐名利,也很少抛头露面,几乎与社会隔离,埋头书斋20余年,钻研大写意花鸟画艺术,取得令人瞩目的成就。

近些年,江苏沛县走出了很多擅长大写意绘画的画家,他们多以“雄强豪放”的大写意画风称誉画坛。这些画家有类似的审美追求和共同的地域文化根基,使得“古沛画派”雏形已现。踪岩夫先生便是沛县走出来的又一位取得巨大成就和产生全国性影响的大写意画家,是“古沛画派”大写意绘画的代表性人物。他与张立辰先生、徐培晨先生、程大利先生正好构成“渔樵耕读”的“古沛四友”关系:张立辰先生号渔人,又擅长表现荷花题材及鱼类等湖边风物,故可得一“渔”字;徐培晨先生,擅长猿猴题材绘画创作,常入山林之深处观察、写生猿猴,故其笔下有山林之趣,正得一“樵”字;踪岩夫先生,出身农家,擅长表现农家院落和农作物绘画题材,乃得一“耕”字;而程大利先生,系理论家出身,其山水深研黄宾虹画学理论,“自出机杼,成一家风骨”,以“书生意气”指点江山,实得一“读”字。“古沛四友”均擅长大写意绘画,皆具有“豪放大气”“雄强泼辣”的美学特征,均具备传统笔墨功夫的深厚根基。在“古沛四友”中,踪岩夫先生不仅传统笔墨功夫扎实,其绘画的创新面貌更为突出,故而在“古沛画派”中具有不可替代的作用。

众所周知,在明代陈淳和徐渭开创大写意花鸟绘画以后,历代不乏画家传承这一文脉,如清代的八大、石涛,扬州八怪中的金农、李复堂、李晴江,海派的赵之谦、任伯年、吴昌硕,以及现代的齐白石、潘天寿、李苦禅等。那么,在这一条文人大写意花鸟画发展脉络中,踪岩夫先生作品的意义和贡献何在?他对大写意花鸟画的样式做了怎样的发展?

要解决这些问题,需要先对踪岩夫先生的师法来源及绘画的衣钵传承关系进行考察。踪岩夫先生在北京艺术师范学院美术系学习期间,高冠華先生是踪先生所在画室的主讲教师并兼教花鸟画,而踪先生则是他们班级的班长。正是因为这一层师生关系,高冠华先生对踪先生极为重视,并有意制造机会让他与潘天寿先生直接接触。众所周知,高先生是潘先生的入室弟子,高先生一生都对潘先生推崇备至,并不遗余力地宣传潘先生的学术思想。从这个角度来看,踪先生是潘天寿先生的再传弟子,而事实上,对踪先生艺术影响最大的人也是潘天寿。高冠华先生曾有意让踪岩夫先生与潘天寿先生接触过两次,使得他有机会近距离地观看潘先生作画的过程。多年以后,踪先生还对潘先生作画的细节记忆犹新,可见这种直接接触给他带来了重要影响。后来踪先生花很大心力研究潘天寿的艺术,我个人的看法是潘天寿是他的精神导师,潘先生所强调的理性的创作态度对他产生了深刻影响。他甚至多次给我讲起他观看潘先生作画的“理性”过程,这种影响可谓深入骨髓。另外,就绘画的形式与语言而言,用笔方与圆的关系、画面空间的切割方式、画幅四周边角的处理与应用、大幅作品的构成方式等,踪先生都从潘天寿那里得到启发。我们都知道,张立辰先生是潘天寿的学生,从这个意义上,可以对张、踪二位先生进行比较,同样是把潘先生作为导师(一个是现实的导师,一个是精神导师),张、踪二位先生从潘天寿那里吸收了不同的养料,当然他们也继承了共同的东西,那就是文人大写意绘画传统所遗留下来的基因。从作品的构成来讲,踪先生无论是绘画的笔墨,还是书法,都属于“传统”的范畴,用的是“传统”的笔墨。尽管他吸收了西画的营养,但这些外来营养都被他强大的传统笔墨所统摄,似乎不着痕迹。这种传统笔墨味道正是当年包括潘天寿、诸乐三、吴茀之、陆抑非等在内的浙江美院诸老所推崇的写意绘画的主体形态。因此,从师法承传关系上看,可以说,踪岩夫先生的大写意绘画承接了潘天寿先生所传承的文人大写意正脉。

那么,正如前文所提出的问题,在文人大写意绘画发展的这一脉络中,踪岩夫先生最大的贡献是什么?这种贡献实际上也是踪先生区别于传统文人大写意画家最明显的特征,抓住这些特征便可把握住踪先生的艺术特质。我以为,踪岩夫先生对文人大写意绘画的贡献至少包括以下两大方面。

首先是“艳而雅”的大写意花鸟画创作理念。传统的大写意绘画,基本上都推崇“淡而雅”的创作理念,强调“水墨为上”,对色彩不是十分重视,甚至认为色彩用多了、用艳了,有损作品的格调。即使用色,也强调“色不碍墨”,仍以水墨关系确定整幅作品的骨架,赋色也多借助墨线的双钩以保证水墨画的“纯正味道”。到了赵之谦和吴昌硕,大写意绘画的色彩为之一变,开始出现相对浓艳的色彩,但这种色彩的“艳”似乎都有个限度,正如吴昌硕追求“古”“厚”的美学特征一样,他通过用“复笔”“复色”的技法,使得作品的色彩呈现出“古艳”的艺术效果。齐白石则习惯于用“单色”来保证色彩的纯正性,但他需要借助墨的“冷”与相关色彩的“暖”来制造对比关系,对水墨有很强的依赖性。20世纪80年代,踪岩夫先生曾有一段美国访问的经历。由于外国人经常对中国画作品中以黑灰色为主色调所表达出的“压抑情感”表示不解,再加上欲与西方油画媲美色彩的冲动,踪先生下决心着手改变作品的色彩观并做了大量试验。其实,自20世纪80年代以来,也有很多画家开始探索更新中国画的色彩观,但大多效果不佳;因为在强化色彩的同时又丢掉了水墨,或者因为对画面“线质”的把握有缺陷和书写功夫不到位,导致满纸躁气,画面成了“花背面”,多以失败告终。

踪岩夫先生对中国水墨画色彩更新的尝试无疑是成功的。他把重彩和浓墨相结合,画中虽有浓艳的色彩,但必有一团重墨来与色彩抗衡,用先生的话说叫“用重墨来压住色彩”,这样使得画面色彩虽艳,却没有躁气。他强调颜色的饱和度和同一色系内用色的细微差别。比如,绿色,就有绿色、偏蓝色的绿色、偏黄色的绿色、带红或紫的绿色等的区分;红色,则将胭脂、曙红、牡丹红、大红、西洋红、朱砂、朱磦等同时使用,再加上用水所造成的浓淡调和变化以及“色墨相破”所造成的生动机理,使得他的作品颜色非常丰富和富有生命力。他使用颜色时还特别注重强化书法用笔,用“写”的方式一笔一笔地赋色,这样也起到了减少艳色的“躁气”而增加“雅气”的作用。值得指出的是,踪先生绘画对“书写感”的强调是他作品的一大突出特点,凡绘画用笔均“笔笔写出”,从不含糊,更不采用“涂抹”的办法,即便是渲染,也采用写的办法。他擅长使用线条,画面中既有“结实”的线,也有“空灵”的线,往往两相对照,互相衬托。他还经常使用长线条,造成画面中点、线、面的交织和对空间的复杂分割,用笔老辣,一般的画家用笔难臻此境,令人叹服。他喜欢在墨色未干时施色,或在色彩未干时勾线,或者两者交替使用,随机生发,通过色破墨、墨破色、水破墨、水化色等技法,造成画面湿漉漉的感觉,很多红色、黄色透着一种立体感,十分生动,让人联想到杜甫“元气淋漓障犹湿”的诗句。

综上所述,踪岩夫先生通过强化书法用笔的水墨线条搭建“建筑”骨架,其功能恰似建筑混凝土的钢筋结构,在此基础上通过带有书写性的用色、用水、用墨,给钢筋结构灌满了混凝土,形成建筑的基础框架,再通过状物、造型、造境等手段形成完整的构图,相当于给建筑房屋进行了精装修,生成了最终产品。在整个创作过程中,强化书法用笔的“书写性”是其灵魂,强调水墨与色彩的相伴、相生、衬托、平衡等的复杂关系,是其创作的重要法则。也正是这些法则和思想,使他“艳而雅”的创作理念得以实现,使他既区别于传统的以水墨为主的大写意画家,又区别于那些抛开水墨而尝试色彩创新的画家,也使得无论踪先生怎么尝试创新,他的画给人的感觉始终是在传统笔墨框架下所进行的创新。

其次是以“意象”和“写心”为主导、以重构花鸟画“意象空间结构”为中心的写意花鸟画创作思想。“意象”是中国画最重要的造型手段,已越来越成为中国画家的共识。意象不是写实但包括写实的成分,意象不等同于抽象,但不排除抽象的手法。踪岩夫先生认为“心与神交,意与象合,趣与形会,产生一个非彼非我、亦彼亦我的第三种形象,这个形象就是意象”。为什么会存在“意象”?因为“写意”,而“写意”就是“写心”。郑板桥绘画理论中有“眼中之竹”“胸中之竹”和“手中之竹”的区别,讲的就是文人画“写物”和“写心”之间的辩证关系:表面上是“写物”,实际上是“写心”;表面上写的是“物象”,实际上写的是“心象”。花鸟画的“意象空间结构”是一个更为复杂的概念,它是在“意象”和“写心”的基础上,通过画家独特的“笔墨”“构形”“敷色”“造境”和“造意”等手段,由作品画面所形成的一种综合的心理感觉经验和图式印象。中国写意花鸟画意象空间结构的解构与重构的问题,目前还没有人予以关注。可以说,踪岩夫先生独特的意象造型和意象色彩施用的手段、强化笔墨的做法,以及缜密繁复的构图方式、浓墨与重彩交相辉映的创作手法、强化线面交织的塑形方式,使得他的画具有展现时代审美特征的新的大写意花鸟意象空间结构,在一定程度上肢解了传统大写意花鸟画的形态与结构,产生了新的时代气象。

踪岩夫先生的大写意花鸟画具有十分高超的意象造型手段。他说:“当今画界,凡能于宣纸上横涂竖抹者,皆称写意,从来无人深究意为何物,意从何来,有何意可写,是自己之意还是他人之意。”可见先生对“意”的重视与深思。先生所写物象与客观物象之间是存在一定差异的,更多的是他心中对客观物象的感知。比如作于1996年的作品《太行山果》,一筐子秋果铺天盖地,占据了画幅百分之九十以上的空间,就像照相机俯视拍摄所取的镜头范围。这种视角非常独特,与一般画家表现侧面平视的视角有所区别,凸显了表现对象的分量感,充分反映出画家对秋天果实丰收的无比喜悦之情。作于2006年的《山村红柿》画面构图奇特,体现了画家独特的观察视角和心理感觉。按说应该是俯视一群农村院落和房屋的屋顶,然而一个院落中超出屋顶的柿子树尤其突出。柿子树旁的另一个院落还露出几枝石榴,上有三只硕大的石榴果。按正常的透视关系和观察比例推算,石榴果和柿子果都不可能这么大。然而这就是画家心里的感觉,而且并没有让人感觉到有任何不妥,反而感受到了秋果的“丰硕感”,同时不免感叹“画家之手”竟然等同于“上帝之手”,凭“意象”造物,真是妙不可言!

踪岩夫先生把西画中的平面构成原理大胆地引入他的大写意花鸟画中,成为其意象造型的一个有效手段,取得极佳的艺术效果。他很注重画面的“形”以及各种大小不同、形状不同的“形”之间的关系,“构成”是他塑形的一种重要手段。很多评论家都注意到踪先生擅长通过点线的交织关系形成复杂而结实的块面结构,其作品块面结构的构建亦有多种方式,“构成”是他打破传统花鸟画构图方式而重构他心中意象空间结构的一种重要方式。踪先生很喜欢画石榴,有些石榴的造型加入了构成的成分,从果实的个体形状到枝、叶、果的关系都相对夸张,但观众非常买账,很多人喜欢他画的石榴。作于2009年的《西风石榴红》,画面中的石榴果基本上都不是圆形的,有的甚至类似几何图形,形状、颜色各异,有的还带有黑乎乎的斑纹,枝条和叶片也进行了适度的夸张变形。总体来看,石榴树的组织结构异乎常形,呈现出一种既有别于传统的折枝花卉,也有别于何水法、郭怡孮等所推崇的成片式花卉的一种独特的意象空间结构图式。然而不仅没有人怀疑这不是石榴,反而使之充满了神奇的趣味性,越是“不像”反倒越传石榴之神,怪哉!他表现向日葵的作品,也经常使用构成原理肢解传统向日葵给人的意象,并重构画家心中的意象空间结构。如作于2014年的《太阳的子孙》系列,向日葵进行了较大的变形,仿佛出自孩童般稚拙的畫笔,色彩、构图、用笔都近乎孩童的意象,反得奇趣。作于2009年的《秋色满院》和作于2010年的《铁面佛身》中的向日葵是另外一种变形,反映出秋天收获的不期而至和画家率意的心境。作于2005年的《农家秋妆》,是一张六尺整纸的作品,构图繁密复杂,包含了向日葵、大理花、南瓜、玉米、辣椒和屋顶、房檐等多种物象,然而意象造型手法的运用,使画面产生了一种复杂的三维空间的感觉,再加上画家所赋予作品的线与面、光与色、冷与暖、情与韵等复杂关系,使得画面所形成的意象空间结构既有别于古人,也有别于今人,是踪先生的自我样式。

除了意象造型以外,踪岩夫先生还特别强调“意象色彩”在创作中的应用。踪先生认为“写实色彩不随人意,抽象色彩令人费解,传统类色偏于简单和程式化。只有意象色彩,既有现实依据,又可随意发挥,这对充分利用色彩的潜在功能大有好处”。作于2010年的《墨魂生气》,画面表现的是几根缠绕在一起的藤条、若干叶片和一个冬瓜。然而所描绘的物象的色彩都和客观物象拉开了距离,叶片以灰黑色为主,少量叶片中含有一丁点儿绿色,冬瓜则采用十分醒目的蓝色,旁边一只悠闲的麻雀更增加了画面的生机和趣味。不用说,这“蓝色”就是画家心中冬瓜的颜色。意象色彩的使用使这幅作品与众不同,再加上画面的题款“生为气之聚,死为气之散。书画当以生气为先”,错错落落,与散乱的藤条相映成趣。作于2011年的《人面荷花》《月朦胧》和《望月》都采用了意象色彩的赋色手法。那娇艳的花朵旁边黑乎乎的一团一团的东西,不知道它是什么物象,石头也好,荷叶也好,河岸也好,窗帘或墙壁也好,总之,画家心中需要这一团黑乎乎的东西来衬托那娇艳无比的花朵和嫩绿的颜色,于是黑墨就在画家笔下出现了。他并不管它或介意它具体是什么,这反倒给读者提供了更多的想象空间,这也是“意象色彩”的妙处。在诸多秋卉中,踪先生很喜欢画大理花,他经常在一丛秋景中加上一两朵绚丽无比的红色大理花,让人有秋色醉人之感。比如作于2009年的《秋色满院》、作于2011年的《秋老红愈娇》《园花》,都采用了这种手法。若无这几朵大理花,秋色虽好但尚不醉人,有了大理花,人便醉了。《园花》中诸卉的叶片,有黑色的,有蓝色的,有绿中带蓝的,有绿中带黄的,而细看,蓝色又分为多种,整体上看,颜色多而不乱,都统一在蓝色的主基调中。这也是典型意象色彩手法的应用。值得大写特写的一幅作品是作于2006年的《金风斜阳》,绘于六尺整纸之上,在荣宝斋画院2019年踪先生的个人画展上,这幅画成为评论家们关注的焦点。这幅画是意象造型和意象色彩创作手法相结合并运用得几乎完美的一个案例。在这幅画中,向日葵的叶子多数被赋予黄色调,然而在黄色调的空隙中或破碎空间中又有浅绿色调,而且看不出浅绿色所描绘的具体物象;近似几何形状的葵花子盘的用色更为奇特,以黑灰为主基调,中间却又有蓝、绿、棕红和棕黄,再仔细看,六个葵花子盘简单就是六个京剧脸谱,似乎都带有活生生的人物形象,令人拍案叫绝。

在踪岩夫先生的大写意绘画创作中,“迁想妙得”也是他以“意象”和“写心”为主导的创作思想的一种体现。“迁想妙得”出自东晋顾恺之。顾恺之在《魏晋胜流画赞》中有如下表述:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。” 顾恺之又说:“手挥五弦易,目送归鸿难。”实际是在讲“形”和“意”的关系,“意”要靠“迁想”才能“妙得”。在写意花鸟画中,“造境”相对容易,而“造意”或“臆造”却并非易事。踪先生凭借“迁想妙得”,一些作品实现了从“造境”到“造意”的跨越。作于2012年的《红灯照山村》算是一个例子。该图构图非常奇特,一棵挂满果实的柿子树由下至上贯穿了整幅画面,是一种仰视的视角,而柿子树下面的屋顶又极其小,是一种远视的视角。我以为现实中并不存在这样的观察视角,因为不可能仰视和远视两种视角兼具,也就是说,现实中是看不到这幅画面所表达的效果的。然而,画家就把这种“不可能”变成了“可能”,看来基于科学原理的照相机的功能远远比不过画家的“造意”的功能!作于1986年的《霧色荷塘》,其创作源于一个奇妙的“迁想”。那就是踪岩夫先生看见友人抽烟,一个个烟圈从其嘴中吐出并升向天空,他忽然来了灵感,拿起画笔,将一个个从下向上升起的烟圈变成了在空间中分布相对均匀的荷叶,再穿插若干荷梗、花苞和莲蓬,以及在空中飞舞的蜻蜓,一幅以表现早晨雾气中荷塘为主题的作品就这样完成了,真“妙得”也!

踪岩夫先生出生于江苏沛县,沛县的自然地理风貌与人文社会环境对其绘画风格的形成产生了重要影响。其实不仅仅是踪先生,前文所提到的“古沛四友”中的其他几位先生—张立辰先生、徐培晨先生和程大利先生,他们雄强豪放、充实纵逸的画风均与沛县地理环境和地域文化有关。从地理位置上看,沛县位于苏、鲁、豫、皖四省交界地区,自古这个地区就是兵家必争之地,地域文化观念一直是开放和包容的,能文尚武是本地重要的文化品格。微山湖的秀美更是滋润了画家的创作情感。最关键的是,汉高祖刘邦及其手下的文臣武将很多出生于丰沛一带。在沛县的民间,习武者与习画者络绎不绝,刘邦及《大风歌》的影响至今不衰。所以,沛县能走出这么多在全国产生影响的大画家绝非偶然,沛县出身的画家代不乏人,“古沛画派”绝非虚谈。程大利先生在形容踪岩夫先生绘画的特点时说:“踪先生的画传统功力很深,笔墨沉厚,有秦汉之风。他画的是修养。”他说的是“秦汉之风”,非常到位,实际上是地域特质和地域文化带给踪先生的影响。徐州及沛县的文化特质便是“楚风汉韵”,我们反观踪先生的画,无不透着“楚风汉韵”这一特质。他的画质朴而不失天真,敦厚而不失巧妙,浓重而不失空灵,强烈而不失文雅,是典型的徐州人的性格特点,是两汉文化特质在绘画上的体现。

踪岩夫先生很喜欢画向日葵,他曾谈起生活中观察向日葵的感受:“它不需要沃土,也不需要很大的空间,在墙脚屋边皆可生长,而且可以长得很茂盛。对人来说也是一样,只要有足够的自信,即使没有空间也能成长。”踪先生退休后,在画斋钻研大写意绘画二十余年,几乎与社会隔绝,不包装、不宣传,倘若没有强大的自信与定力,是做不到这一点的。所以,从某种程度上看,踪先生画的向日葵,实际上画的就是他自己,画的是他自己的人生。

我从2006年开始拜访踪岩夫先生并追随他学习大写意花鸟画艺术,至今已经14年了。其间,我经常携带大量的绘画习作请先生指导,先生亦一张张过目,一个细节接一个细节地进行分析,从无倦怠之色。有一次我给先生寄了一本诗稿,先生亲笔给我写了一封回信,予以赞赏,并寄予厚望。可惜我天分有限,加上在北大的主专业还要占用大量的时间,真正用于画画的时间并不多,有负先生厚望。先生为人处世,如同他的画风一般“厚重质朴”,有楚汉之风,存智者之慧,让人深切感受到他人品的高洁。我曾写过几首小诗记录感想,今附于此,作为此文之尾。