建筑结构鉴定与加固改造技术的进展

2020-11-02郑慧敏

郑慧敏

(山西省太原市建筑设计研究院,山西太原 030002)

0 引言

国内外的建筑工程发展轨迹表明:工程建设发展到一定阶段之后,主要的建设方式转变为工程结构的加固改造。我国的房屋建筑在一定程度上更需要对既有建筑进行加固改造。改造之前需要对既有建筑进行结构鉴定,然后根据结果采取相关的加固措施。我国的建筑结构发展滞后,很多建筑存在设计、施工先天不足的问题,随着时代的发展,老旧建筑结构的鉴定与加固已经成为急待解决的问题。

1 建筑结构目前存在的问题

根据近期相关专家的统计,当前我国的民用建筑面积已经达到100 亿平方米,其中需要加固的建筑面积为35 亿平方米,急需加固的建筑面积为10 亿平方米。根据相关专家的预测,这些建筑中约有40%会出现安全性下降或者进入功能衰退期。与国外相比,我国的建筑存在以下的一些问题:

1.1 勘察不足的问题

我国部分建筑存在勘察不足的问题,尤其是农村的自建房屋。还有一部分勘察不足体现在地质勘察报告不能够准确地反映地基土和地下水的真实情况,造成这些结果的原因有勘察的点数过少、钻孔的深度不足,勘察人员工作不负责等问题。勘察的不足容易造成建筑物在后期出现的地基沉降等问题。

1.2 结构设计的问题

设计人员考虑建筑的设计思路时,如果经验不足,只能够考虑建筑相关的计算模型,但是实际情况与设计理念总是有一些区别,光是考虑建筑的使用因素和安全因素无法克服当前设计中的缺陷。当前的结构设计技术虽然有很多发展,但是由于结构需要结合相关的经验,并且差异仍然存在各种各样的缺陷,加上我国的结构设计冗余度较低,在后续的使用中存在安全隐患。

1.3 施工过程的问题

结构的许多不足还是来自于施工,随着建设规模的增长,很多施工队伍特别是农村队伍逐步建立,但是技术与素质普遍低下,根据相关的统计,建筑队伍中受过专业训练的人员占比仅为5%,二级以下的工人占比超过80%,而且在管理方面存在很多混乱,不少工程的建设质量明显偏低,在施工中以及刚竣工就坍塌的工程也不在少数,再加上使用环境的影响以及缺乏正确的管理、维护,还有未经过鉴定就增加荷载等,造成建筑安全岌岌可危。

2 建筑结构鉴定技术的发展

经过人类社会的世界大战,建筑损坏的规模和程度都极为严重,随着居住要求的提高,建筑结构鉴定开始快速发展。而且当时很多房屋建筑建设标准低,使用时间不超过30 年就不得不进行大修和改造促进建筑结构鉴定技术的提高。国外对于既有建筑的维修和改造非常重视,制定相关的法规等,当前发达国家的加固设计费用已经占据到建筑总投资费用的一半以上。

我国的基建发展时间较晚,随着建筑技术的提高,在80 年代开始了第一批建筑改造,后期的地震灾害让设计人员意识到抗震设计的重要性,这段时间国家也发布相关的鉴定标准,引进大量的新技术,实施若干检测标准,见图1。

90 年代后,改革开放使得很多建筑需要改变用途,这一时间发布了较多的建筑加固标准,对结构进行抗震加固。2008 年的汶川地震给建筑物的抗震鉴定提出更高的要求,技术标准也不断更新,鉴定行业也逐渐形成规模,从经验到数据支持,加固技术从注重构件到注重整体效果。在结合使用环境、效果、荷载作用和几何参数、变形、裂缝等因素进行贴切分析,结合现场检测技术得到相关的材料强度等,从而进行加固设计。

3 建筑加固技术的发展

近几年我国在加固技术上取得非常大的进展。

针对不同的建筑结构形式发展出不同的加固方法,其中砌体结构、混凝土结构和钢结构都发展出增大截面的加固方法,以及增加厚度等的连接加固法。

图1 加固设计标准

很多因素都会导致使用中的建筑物出现倾斜的问题,有些处理不及时造成倒塌,比如英国的ELY 大教堂等。引起建筑倾斜的原因主要有地基基础土层厚薄不均匀、软硬不均匀;地基的稳定性差容易受周边环境影响;勘察不准确、地基承载力补足;其他自然灾害导致基础浸水等;上部结构存在荷载不均匀、刚度不均匀等。解决方法有建筑物纠偏、整体移位等,下面就当前最新的建筑物整体移位技术进行介绍。

建筑物的整体移位需要先在新址开挖浇筑基础,然后在原建筑的基础面浇筑圈梁,形成移动底盘,加强结构的整体性且能够作为建筑物移位的轨道。之后铺设钢板、在钢板上设置支座,利用牵引力将建筑物移动到制定的位置,再把建筑物和新址的基础有效连接起来。我国的首例整体迁移技术为1992 年的重庆某4 层砖混楼,平移后还转动10°。

4 建筑整体移位实际案例

需要移位的楼房共九层,在设定牵引力时考虑到滚轴直径的大小,将其设定为楼房总重力的1/60~1/40 之间,根据实际监测,实际牵引力与重力的比值比设定要大,在1/20 左右。

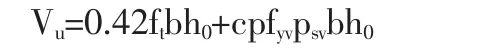

在设计柱的托换节点时,对托换节点进行梁的承载力计算:

其中:c-系数,如果采用HRB335 以上的钢筋取66,采用HPB235时取45;ft-混凝土轴心抗拉强度设计值;fyv-箍筋抗拉强度设计值;psv-配箍率;h0-构件的截面有效高度,见图2。

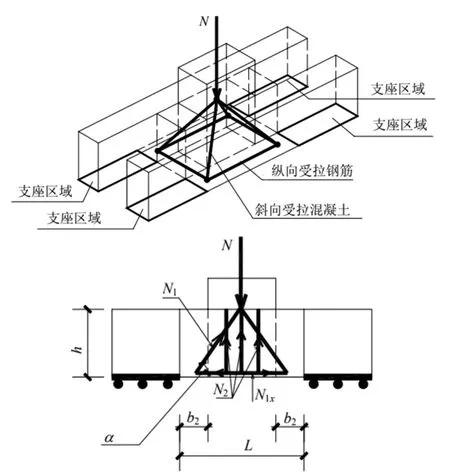

根据实际案例中混凝土与钢筋的变化和构件的裂缝,可以设计托换节点的受力模型。

在建筑结构移动中需要对建筑整体移位进行同步控制,控制采用我国针对建筑整体移位采用的PLC 控制系统,对控制器的卫衣、千斤顶的供油压力等进行实时监测,及时纠偏。最后采用水泥砂浆和细石混凝土将结构的上部结构与新址的基础连接起来,如果连接部位受力比较复杂则还需要采用预埋钢筋和预埋件进行焊接连接,本案例中增加橡胶隔震支座,延长建筑结构的自振周期,减少地震影响。

5 结论

图2 托换节点模型

当前我国建筑行业快速发展,鉴定技术和加固技术均有了较大的进展,加固后的建筑工程质量得到充分的保障,但是仍然存在一些问题需要研究与解决,在工程鉴定的过程中往往需要对构件进行破坏,这样会影响原结构,因此发展无损检测技术显得尤为重要,现在需要研究的是如何将无损检测方法的精度提升到符合实际需求的范围,并且对鉴定和建筑物的寿命之间的关系进行研究。

加固设计的计算方法目前还比较混乱,很多设计人员容易忽略原有建筑的特点,一味按照新的设计理念来处理,不重视加固后的二次受力问题,在理念培训的同时还应当加强相关计算软件的开发。相关的建筑加层、改扩建、移位等技术还需要系统的研究。