谈晚清文人紫砂

——文人雅士的精神载体

2020-10-31周品鑫

周品鑫

江苏宜兴 宜兴 214221

在古时,读书人的家里最高雅的地方总是书房,文化人把书房当作了修养身性的道场,摆置上琴棋书画,沐浴焚香,沏上一壶茗茶,或读书吟诗,或挥毫磨墨,或激扬文字挥斥方遒,或观春秋大事云卷云舒,俨然一方精神的私人花苑。郑板桥曾有语云:“吾辈欲游名山大川,又一时不得前往,何如一室小景,有情有味,历久弥新乎。”在明人周高起所著《阳羡茗壶系》中宜兴陶已经成为当时文人阶层普遍流行的茶具,那么紫砂器是如何逐渐成为了书房里的常客,现我们将从紫砂和文人这两个主体着手进行讨论。

1、彼时紫砂器发展的时代背景

紫砂壶的出现在整个中国陶瓷的发展历史长河里有相当的偶然性,从人类对宜兴紫砂泥料特性的认知,到中国茶文化及饮茶方式的演变,都使得紫砂壶的诞生成为了偶然中的必然,这是文化的选择,也是自然条件的选择。宜兴当地盛产独有的紫砂矿土,它们深埋地下岩层中,质地坚硬,经过开采、风化、陈腐等一系列繁琐步骤,才成为可以用于制作的紫砂泥。用这种矿土制作出的陶器可粗朴,也可以精细,色泽沉静,用它泡茶不夺茶之香,无“铜腥铁涩”之气。烧成后的紫砂器具有砂质与泥质相结合的特殊肌理效果,有着优异的透气性,不闷茶汤,这一特性在明代已被时人发现熟知。在明代以前,点茶、煎茶、泡茶为饮茶的主要方式,三者共同存在。点茶法与煎茶法在唐宋时期占据了主流地位,主要用具为“茶盏”,壶的存在往往作为煮沸水的工具,此时的茶与壶并不具有紧密的联系,也不参与品茗的过程。到了明代洪武年,朱元璋因团茶制作工序繁琐劳民伤财,下旨废止了团茶的进贡,皇帝带头朴素、节俭、去繁从简,繁琐的饮茶方式也开始逐渐发生改变。泡茶法将点茶法与煎茶法碾茶、冲点、打散、煮茶等步骤省去,可直接将散茶放置在茶壶中,冲去沸水浸泡,倒入茶盏即可饮用。在泡茶法的推广下,茶壶逐渐成为了饮茶生活中最为重要的一环,茶壶地位的提升,饮茶人对于茶壶的功能及审美需求也愈来愈大。

在材质的基础上,与众不同的制作技艺和工序也是其久负盛名的原因之一。紫砂器的制作技艺在明晚期达到了一个高峰,宜兴制壶匠人人才辈出,李养心、时大彬、徐士衡、陈仲美、陈子畦等一批制壶高手的出现,使紫砂器开始从普通日用陶器中脱颖而出。正是这些制壶高手巧夺天工,从当时的青铜器、金银器、编织器物等中汲取养分,丰富了紫砂器的制作技法和门类,为紫砂的后续发展奠定了基础。从明至清,紫砂器的制作技艺在明代的基础上又前进了一大步,品种也愈来愈繁多,装饰手法和制壶工艺出现了新的创造与发明,在康、乾时期一度成为贡品。王友兰、陈鸣远、惠逸公、许晋侯等一批制壶高手名家在这一时期涌现出来,使得紫砂器在制作工艺及水准上愈发专业化和艺术化。正是有这些大师巨匠在工艺上不断追求探索,使得紫砂从实用器迈入到艺术品的领域成为可能,才有机会以“雅玩”的形式摆上了上流社会、文人墨客的桌边案头。

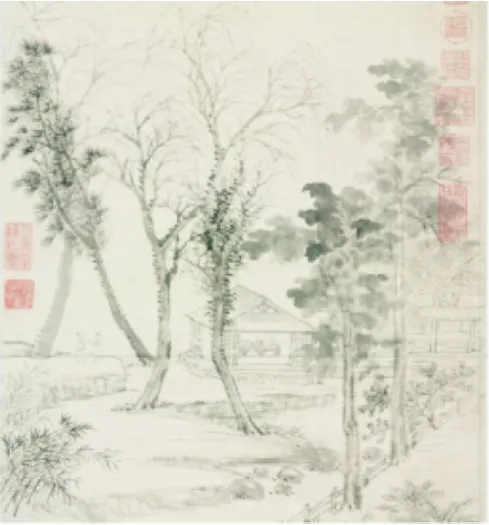

图1

2、晚清时期文人集团的时代缩影

由于康熙、雍正、乾隆三朝兴起多起骇人听闻的“文字狱”及“科场案”,对文人阶层进行了残酷的迫害,使得广大的文人士子们感到不寒而栗,在朝的惶惶不安、在野的失望落魄。在这个时代背景下,无可避免地催生了“避世”的处世态度,这些孤傲的文人士子们又在努力追寻寄托内心情感、展示自我才华的途径。而这些饱读儒家经典的知识分子受到儒家“入世”文化的熏陶,内心依然有着入世的憧憬,然而残酷现实往往让他们陷入憧憬与现实的矛盾挣扎中,他们在生活的细微处寻找着安慰,在安慰中又感到失落。中国传统文化中道家的“出世”思想引导他们去追求田园风光闲云野鹤的生活,于是出现了一种既矛盾又统一的性格特征。他们有时行为偏执、乖张怪癖、孤傲,有时又寄情于山水、放纵恣肆、娱情享乐,有时自我哀怨、壮志难舒、徒增伤感,这种独特的个性在后世我们往往称之为“明清风流”,与“魏晋风骨”、“唐宋风尚”一脉相承共同构成了中国古代知识分子的精神风貌。李泽厚先生在《美的历程》中把这个时期的美学发展称为中国美学发展史上的“伤感文学”时期,这种情感由《离骚》文化传承而来,在封建王朝末期发展成熟产生的一种情绪,也可以理解为对于生命自由的呐喊。庄禅的思想一方面引导着远离俗世的态度,同时庄子超越生死、超越功利、超越俗世一切的思想境界也在文人审美的领域带来了巨大的影响。庄禅思想对于文人审美情趣的影响,主要体现在对于“空灵”、“简素”、“天人合一”的审美境界。这种“天人合一”的审美境界,使得文人自身的艺术成就能够达到了一个新的艺术高度。

所有的这一切情感与人生理想在现实中找不到宣泄之口,这些文人士子便将他们完完全全地倾注在艺术创作与艺术实践里了。文人雅士们在自己的艺术生活中“聊发胸中意气”、宣泄满腔的情感,而借紫砂器的创造在当时也成为了一种“时髦”的方式。而这种寄托在具体紫砂器皿上的审美情趣,比起单一书法绘画挥洒笔墨,来得更为立体丰满,也更为耐人寻味。正是历史的诸多合力使得无数的文人雅士能与紫砂匠人合作创造,将自身的文化修养艺术审美融入一方壶中成为了可能。

从清人王翚的画“晚梧秋影图”(见图1)中我们也许可以一窥那个时代文人们的田园野舍生活。画面中画有梧桐树、松树、柳树、竹子,一间茅屋远远地隐在树丛之间,有一廊桥坐落在小溪之上,茅屋里放置有一张大桌案,岸上摆放有茶壶之类的器皿。两位老者在苍松树下仰首而立,似在仰望星空,或已陶醉在这凉爽的秋风里。秋高而气爽,水流潺潺,远离繁杂的俗世,只有老友相伴,这清淡飘逸的世界或许就是画家心境的写照。人在景中、意在画中,心心相印,情景交融,这便是天人合一的真谛。