不同营林措施对马尾松林生态栽培的影响

2020-10-30朱志隆

摘要:以寿宁景山国有林场马尾松人工林长期试验及多年调查材料为基础,根据立地控制、种源控制和密度控制原理,开展了不同立地条件、不同密度管理方式、不同施肥方案等马尾松林生态栽培技术的系列试验,对马尾松林分在不同营林措施下的生长量、蓄积量、大径材量和出材率,不同林分密度对马尾松生长的影响,以及混交林分中马尾松在生长量进行了初步分析。结果表明,立地条件越好,越有利于马尾松的速生丰产,也越有利于马尾松大径材的培育,18m指数级以上的林分适于培育马尾松大径材。不同密度条件下,马尾松树高生长差异不大,但林分单株材积和蓄积量有较大差别。相同立地条件下,保留密度越小,林分单株材积和平均胸径越大,林分蓄积量越小。土壤管理是马尾松林生态栽培定向培育配套技术中不可缺少的重要环节之一,试验结果表明,幼龄林施肥以复合肥效果最佳,近熟林施肥以P肥效果最佳,能够明显促进马尾松林分胸径和蓄积量的生长。

关键词:马尾松;育林措施;生长量;蓄积量

中图分类号 S79 文献标识码 A 文章编号 1007-7731 (2020) 16-0081-03

马尾松的各种营林措施是通过作用于林分结构和生态因子来调节马尾松生长发育与林地环境的关系,不同的培育目标必须采取相对特殊的生态栽培关键技术[1,2]。马尾松生态栽培不仅影响马尾松林的区域环境质量,也影响着马尾松种植的经济效益,在一定条件下生态栽培技术是马尾松培育效果的决定性因子[3]。各种栽培措施在不同组合效应,及其对马尾松生长和大径材培育的作用效果存在差别。本研究分析了各种营林技术对马尾松生长过程的影响,不同栽培措施之间的有机联系,以及不同技术环节对马尾松林生态培育的影响,以期为不同立地条件下马尾松生态栽培技术体系的形成提供理论依据。

1 研究区自然概况

研究区位于寿宁县斜滩镇,属中亚热带海洋性季风气候,气候温暖,雨量充沛,年平均温度16℃,极端最低气温-9℃,极端最高气温38℃,年平均降水量1500~?2300mm,年平均相对湿度82%,年平均日照时数1800h,无霜期平均235d。林业土壤类型主要有红黄壤、黄壤。人工植被主要以马尾松林(Pinus massoniana )、杉木林(Cunninghamia laneolata)、果树林、竹林(Phyllostachyspubescens)为主。

2 研究方法

2.1 调查不同立地马尾松人工林生长情况 在14~18m立地指数级36年、39年马尾松人工林中各设置20m×20m样地4块。对上述样地按常规方法进行每木调查,并调查林分立地、土壤、植被等因子,在样地中选择1~2株平均木或优势木进行树干解析,共调查解析木15株,优势木15株。

2.2 调查不同密度马尾松人工林生长情况 在16m、18m立地指数级不同密度马尾松林分中各设置20m×20m样地4块。对上述样地按常规方法进行每木调查,并调查林分立地、土壤、植被等因子,在样地中选择1~2株平均木或优势木进行树干解析,共调查解析木15株,优势木15株。

2.3 开展马尾松幼龄林和近熟林施肥试验[4、5] 马尾松施肥试验所用肥料为:N肥采用尿素,含有效N为46.0% ;P肥采用过磷酸钙,含P2O5为12%; K肥采用氯化钾,含K2056%;复合肥含N、P、K各15%。马尾幼龄林于2003年3月造林,密度为2500株/hm2, 2010年3月选择立地条件及幼林生长基本一致的地块,采用完全随机区组排列,4种施肥处理和不施肥对照共5种处理,每种处理重复3次,每小区幼树60株,每个区组外围设3行不同树种作保护行设置样地。在设置的样地上,全面锄草松土后采用沟施法进行施肥,在每株数上侧离树干40cm处,即树冠外侧开弧形沟施肥、覆土,于2019年1月对样地进行每木调查。2009年3月在立地条件及生长情况基本一致的28年生近熟林内(保留密度为900株/hm2)设置样地。在设置的样地内对4种施肥处理和不施肥对照5种处理,每种处理重复3次,采用完全随机区组排列,每小区马尾松20株。清除样地内杂灌草及多余林木,根据林木分布情况,间隔2m左右距离开横山小沟(10cm深)后施肥、覆土,于2019年1月对样地进行每木调查。

2.4 测定混交林生物量 为了分析马尾松木荷混交林生长状况,在其混交林中设置20m×20m样地4个。对样地内林木进行每木检尺,并采用平均标准木法测定生物量。根据标准木的生物量乘以林分密度推测整个林分的生物量。

2.5 数据统计分析 试验数据主要采用方差分析法进行。

3 结果与分析

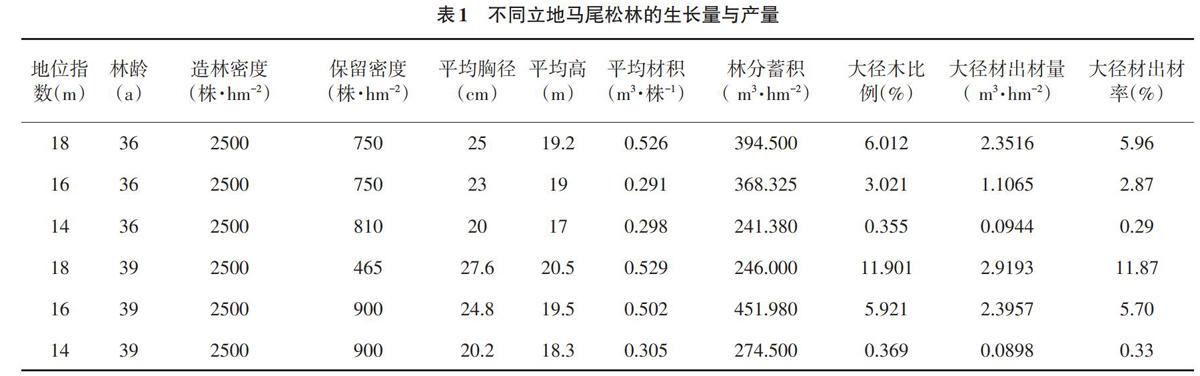

3.1 立地对马尾松生态栽培的影响 立地对人工林的生长发育和产量、质量等都起着决定性的作用,立地质量是评定立地生产力和影响单株生长的最主要因素。因此,合理选择立地是马尾松生态栽培首先需要解决的问题。通过寿宁县36年和39年不同地位指数林分的平均生长量和产量分析表明,随着立地指数的提高,马尾松平均胸径、树高和材积生长量不断增加,林分蓄积、大径木所占比例,大径材出材量及出材率亦呈上升趋势。18m指数级39年生马尾松林,平均胸径比14m、16m指数级增长11.3%?~36.6%,平均高比14m、16m指数级增长5.1%~12.0%,16m指数级的林分蓄积比14m指數级提高64.7%,由于18m指数级林分的保留密度小,林分蓄积较14m和16m指数级的少,大径材出材率18m指数级林分比14m、16m指数级林分依次提高11.5%和6.2%,18m指数级林分比16m指数级出材量提高108.2%(见表1 )。

以上调查结果表明,立地条件越好越有利于马尾松速生丰产,也越有利于马尾松大径材培育。所调查林分的年龄均未达到数量成熟,大径材出材量较小,要培育马尾松大径材就必须延长培育时间。比较3个不同立地林分马尾松的平均生长量和出材量可以看出,18m指数级以上的林分适于培育马尾松大径材,而14m、18m指数级在39年时平均胸径未达到大径材的规格。因此,在进行马尾松大径材培育时,应选择立地条件较好的林地。

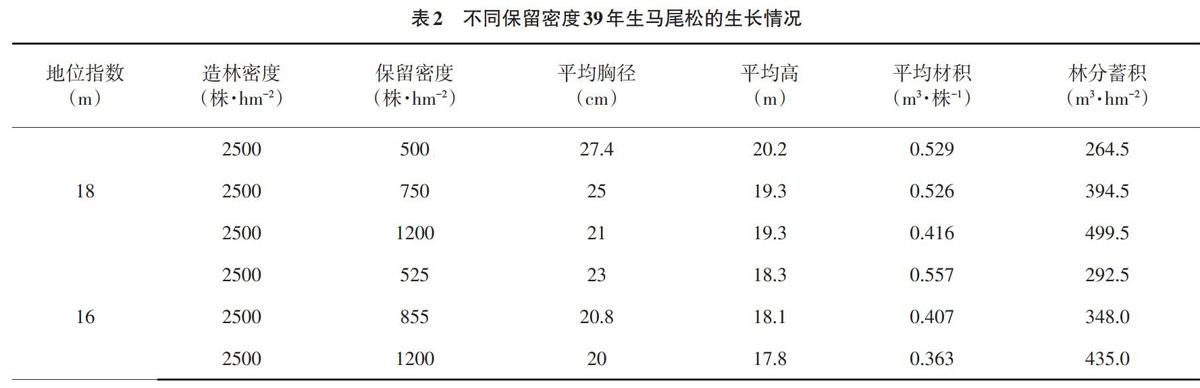

3.2 密度对马尾松林生态栽培的影响 寿宁县立地指数16m和18m马尾松林分,不同密度条件下马尾松树尚土长差别不大(见表2)。稀植的马尾松林分,由于个体拥有充足的营养空间,林冠层能有效利用光能进行光合作用,树冠能够得到充分的生长发育,林木平均胸径较大,18m指数级林分39年生时平均胸径达27.4cm,而保留密度为1200株/hm2的林分平均胸径为21cm,较稀植林分降低27.0%;16m指数级39年生保留密度较稀的林分平均胸径为23cm,而保留密度为1200株/hm2的林分平均胸径为22cm,较稀植林分降低13.0%。保留密度较大林分单位面积蓄积量较大,间伐后保留密度较小的林分单位面积蓄积量较少。这表明林分密度降低能促进马尾松胸径生长,但密度偏低也使林分产量下降。

3.3 施肥对培育马尾松大径材的影响 幼龄林施肥2年后的高生长效应以复合肥最佳,其次为P肥,再次为K肥,N肥的高生长效应最差。经方差分析F=5.03〉F0.05(3,6)=4.71,说明施肥与否对幼林龄树高生长有显著差异(见表3)。

3.4混交造林对马尾松生态栽培的影响马尾松属于阳性树种,树冠较稀,根系较深,而木荷属于耐荫性树种,根系较马尾松的浅,理论上这2种树种混交应该有较好的效果。通过对马尾松木荷混交林和相同条件下马尾松纯林调查,分析比较了该混交林和纯林林分乔木层生物量和蓄积量的差异(见表4)。由表4可知,混交林乔木层中,马尾松的生物量为123.8t/hm2,木荷的生物量低于马尾松,为108.3t/hm2;纯林中,马尾松的生物量为198.4t/hm2,高于混交林乔木层中马尾松的生物量,这与各树种的密度有关。但混交林乔木层的生物量均高于纯林的,表明混交效果较好。混交林林分蓄积量为211.4m3/hm2,高于纯林林分的蓄积量(191.34m3/hm2)。由以上分析看出,马尾松木荷混交效果较好,林分生物量和蓄积量均高于马尾松纯林。

4 讨论

立地条件越好,越有利于马尾松的速生丰产,也越有利于马尾松大径材的培育。本研究通过比较3个不同立地林分马尾松的平均生长量和出材量可以看出,18m指数级以上的林分适于培育马尾松大径材,而14m、16m指数级在39年时平均胸径未达到大径材的规格。因此,在进行马尾松大径材培育时,应选择立地条等较好的林地。

不同密度条件下马尾松树高生长差异不大,但林分单株材积和蓄积量有较大差别。相同立地条件下,保留密度越小,林分单株材积和平均胸径越大。林分蓄积量越小。林分密度降低能促进马尾松胸径生长。因此,在进行马尾松大径材培育时,林分保留密度不宜过大。

土壤管理是马尾松林生态栽培定向培育配套技术中不可缺少的重要环节。由本次试验结果表明,幼龄林施肥以复合肥效果最佳,近熟林施肥以P肥效果最佳,能够明显促进马尾松林分胸径和蓄积量的生长。

通过对马尾松混交林分的调查,结果表明,马尾松木荷混交能够形成合理的林分结构,促进马尾松和木荷的生长。

参考文献

[1]洪伟,吴承祯.马尾松人工林经营模式及其应用[M ].北京:中国林业出版社,1999.

[2] 洪伟,吴承桢.森林生态系统经营研究[M].北京:中国林业出版社,2001.

[3] 金国庆.马尾松速生丰产林营建技术的研究[J].浙江林业科技,1997,17(3):2-9.

[4] 董林水,陳礼光.木荷马尾松混交林生物量与生产力的研究[J].江西农业大学学报,2001,23 (2): 244-247.

[5]肖祥希,蓝日强.马尾松幼林施肥效应的研究[J].福建林业科技,1998,25(1):40-44. (责编:张宏民)

作者简介:朱志隆(1965-),男,福建人,工程师,从事森林资源培育工作。 收稿日期:2020-06-16