蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果及不良反应研究

2020-10-30李敏

李敏

【摘要】 目的 探讨蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果及不良反应。方法 100例新生儿黄疸患儿, 随机分为对照组(40例)和观察组(60例)。两组患儿均给予常规口服益生菌、补液、碱化血液等治疗, 在此基础上, 对照组采用连续蓝光照射治疗, 观察组采用多次间歇蓝光照射治疗。对比两组的临床效果、治疗前后总胆红素水平、总胆红素水平降至正常时间、平均每日血清总胆红素下降值、住院时间、不良反应发生情况。结果 观察组治疗总有效率为98.33%, 与对照组的97.50%比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗前及治疗24、72 h后总胆红素水平、總胆红素水平降至正常时间、平均每日血清总胆红素下降值、住院时间比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。观察组不良反应发生率为5.00%, 明显低于对照组的25.00%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 新生儿黄疸行多次间歇蓝光照射治疗与连续蓝光照射治疗的疗效相当, 胆红素消退速度均较快, 但多次间歇蓝光照射治疗的不良反应发生率更低, 有助于提高患儿治疗舒适度, 值得优先选择。

【关键词】 新生儿黄疸;多次间歇蓝光照射;连续蓝光照射;效果;总胆红素;不良反应

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.27.031

新生儿黄疸是新生儿期的常见病、多发病, 主要是由于新生儿在出生28 d内发生胆红素代谢异常, 血清总胆红素超过界值, 导致皮肤、黏膜、巩膜发生黄染。本病有生理性和病理性之分, 大多数新生儿黄疸呈一过性, 持续时间在7~10 d, 可自然消退, 但少数可发展为病理性黄疸, 躯干、四肢、手心部位均发生黄疸, 个别严重患儿可发展为核黄疸, 甚至造成死亡[1]。临床使用经皮胆红素测试仪测定胆红素水平可早期明确诊断, 应用抚触、光疗、药物等手段治疗, 均有明显效果。蓝光照射是常用治疗手段, 可促进血液中未结合胆红素水平, 加快黄疸的消退, 预防核黄疸发生[2]。但蓝光照射包含连续照射和多次间歇照射两种方式, 长时间的照射可引发发热、皮疹、腹泻等不良反应[3]。

因此, 选择适宜的照射方式至关重要。本研究进一步分析蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果及不良反应, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选择2018年10月~2019年10月在本院新生儿科治疗的100例新生儿黄疸患儿作为研究对象, 随机分为对照组(40例)和观察组(60例)。观察组中男35例, 女25例;出生时间2~10 d, 平均出生时间(4.6±1.8)d;胎龄37~42周, 平均胎龄(39.1±1.2)周。对照组中男25例, 女15例;出生时间2~10 d, 平均出生时间(4.9±1.7)d;胎龄38~42周, 平均胎龄(39.5±

1.0)周。两组患儿性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。所有患儿均符合

《实用新生儿学》[4]中新生儿黄疸诊断标准, 结合症状、查体、实验室检查等确诊为新生儿黄疸, 均为足月单胎分娩, 娩出时Apgar评分均>8分, 就诊时血清总胆红素水平为(301.67±19.74)μmol/L, 间接胆红素水平为(286.83±25.75)μmol/L;排除早产、胎膜早破、感染性疾病、产伤、新生儿溶血症等。

1. 2 方法 两组均给予常规治疗, 给予抚触、游泳等治疗, 口服双歧杆菌四联活菌片(商品名:思连康), 1片/次, 2次/d。准备光疗箱(蓝色荧光灯管425~475 mm), 检查灯管, 调节暖箱温度30~32℃、湿度 55%~65%, 喂饱患儿, 常规皮肤清洁, 更换清洁尿布, 遮盖眼睛及会阴部, 裸露置入暖箱内, 蓝光距床50 cm, 开始蓝光照射治疗[5]。对照组使用连续蓝光照射治疗, 12~18 h/次, 间隔6~12 h再次照射, 共照射72 h。观察组使用多次间歇蓝光照射治疗, 4~6 h/次, 休息4~6 h

后再次照射, 共照射72 h。两组治疗过程中均需定时给患儿翻身。

1. 3 观察指标 ①比较两组患儿临床效果;②比较两组患儿治疗前及治疗24、72 h后总胆红素水平、总胆红素水平降至正常时间、平均每日血清总胆红素下降值、住院时间;③比较两组患儿不良反应发生情况, 不良反应包括腹泻、皮疹、脱水、体温异常。

1. 4 疗效判定标准 治愈:黄疸完全消退, 无复发, 饮食及精神恢复正常, 血清总胆红素水平≤80 μmol/L;有效:黄疸明显减轻, 饮食及精神恢复正常, 血清总胆红素水平≤170 μmol/L;无效:黄疸无明显改善, 饮食及精神不佳, 血清总胆红素水平>170 μmol/L[6]。总有效率=治愈率+有效率。

1. 5 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2. 1 两组临床效果比较 观察组治疗总有效率为98.33%, 与对照组的97.50%比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

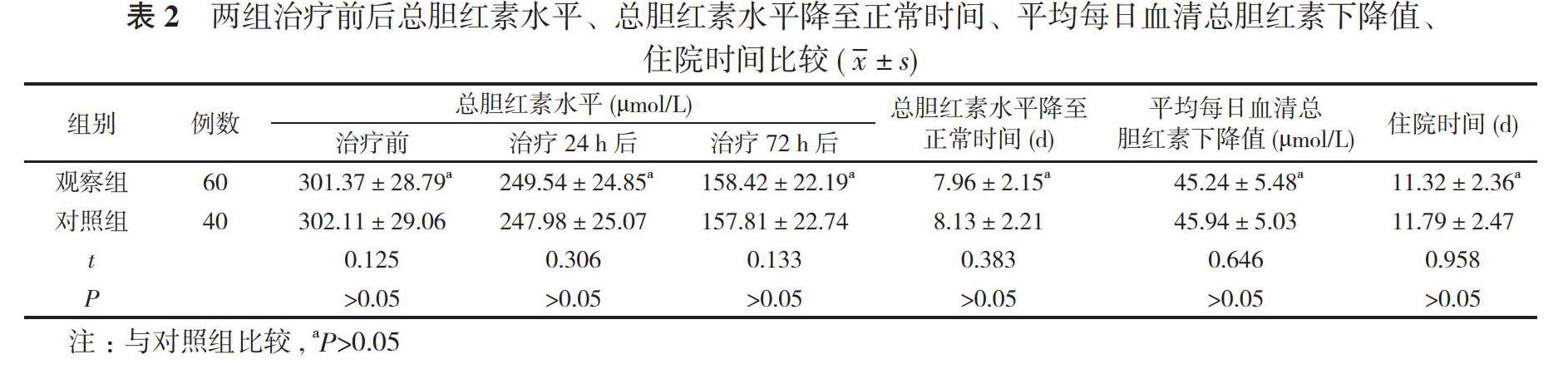

2. 2 两组治疗前后总胆红素水平、总胆红素水平降至正常时间、平均每日血清总胆红素下降值、住院时间比较 两组治疗前及治疗24、72 h后总胆红素水平、总胆红素水平降至正常时间、平均每日血清总胆红素下降值、住院时间比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2. 3 两组不良反应发生情况比较 观察组不良反应发生率为5.00%, 明显低于对照组的25.00%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

新生儿黄疸是指新生儿在出生28 d内发生的黄疸症状。这是由于新生儿肝脏系统发育不成熟, 肝脏摄取胆红素能力低, 而出生后机体生成的胆红素量较多, 导致大量的未结合胆红素存留体内, 进入胆红素肝肠循环, 最终造成皮肤、黏膜、巩膜黄染[7]。同时, 新生儿肠道内正常菌群尚未建立, 容易引起高胆红素血症[8]。

新生儿黄疸有生理性和病理性之分, 生理性多呈一过性, 黄疸可自行消退, 而病理性黄疸发展速度快、持续时间长、若胆红素过高可导致核黄疸, 甚至引发脑细胞损伤, 导致新生儿胆红素脑病, 更甚者發生死

亡[9]。

临床可供选择的治疗方法较多, 光疗、换血、益生菌、中药等均是常用治疗方法。蓝光照射是临床治疗的首选方法, 其原理为胆红素能吸收一定的光线, 发挥氧化及异构化作用, 促进ⅨaZ型胆红素转化成为水溶性异构的ⅨaE型胆红素, 使得间接胆红素氧化成为无毒性的水溶性双吡咯, 从胆汁或尿液中排泄, 促进胆红素水平的降低[10]。蓝光的波长在425~475 nm, 但临床研究显示, 450~460 nm光线下能达到最强的作用[11]。

蓝光照射治疗分为连续照射和多次间歇照射两种方式。临床研究显示, 长时期的照射可对新生儿机体造成损害, 发生腹泻、皮疹等近期不良反应。这主要是由于长时期照射使得新生儿体内出现胆红素代谢产物而引发。间歇性照射在保证疗效的同时能够减少不良反应的发生, 增加母婴接触的时间, 有助于保护新生儿的安全[12]。但值得注意的是, ⅨaE型胆红素相对不稳定, 容易反转为脂溶性的Z型胆红素, 导致胆红素水平下降后又会上升。因此, 为了确保疗效的稳定, 临床应避免ⅨaE型胆红素反转, 在蓝光治疗胆红素降至正常范围后不能立刻停止治疗, 应观察疗效, 确定胆红素未上升后再结束治疗[13]。

本研究结果显示, 观察组治疗总有效率为98.33%, 与对照组的97.50%比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗前及治疗24、72 h后总胆红素水平、总胆红素水平降至正常时间、平均每日血清总胆红素下降值、住院时间比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。观察组不良反应发生率为5.00%, 明显低于对照组的25.00%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。充分证明蓝光治疗无论采取连续照射还是多次间歇照射均可达到良好的治疗效果, 胆红素的下降速度相当, 但多次间歇照射的不良反应发生率明显降低, 提示具有更高的安全性。

综上所述, 多次间歇蓝光照射治疗新生儿黄疸是一种较为理想的治疗方式, 疗效确切, 黄疸消退快, 且不良反应发生率低, 值得在临床推广使用。

参考文献

[1] 汤晶晶. 茵栀黄颗粒联合蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果观察与分析. 中华全科医学, 2015, 13(4):611-613.

[2] 付明利, 李宏伟. 不同蓝光照射方法联合妈咪爱治疗新生儿黄疸的疗效及安全性观察. 医学理论与实践, 2017, 30(6):874-875.

[3] 丰小希. 两种蓝光照射方式治疗新生儿黄疸的疗效对比. 中国实用医刊, 2015, 42(6):88-89.

[4] 邵肖梅, 叶鸿瑁, 丘小汕. 实用新生儿学. 第4版. 北京:人民卫生出版社, 2011:300.

[5] 邵志英, 朱敏蓉, 周煜宗. 白蛋白联合蓝光照射治疗足月新生儿黄疸的临床疗效及对血清胆红素的影响. 医学综述, 2018, 24(17):3507-3510.

[6] 彭华. 多次间歇蓝光照射与持续蓝光照射治疗新生儿黄疸的疗效及不良反应. 中国继续医学教育, 2016, 8(2):119-120.

[7] 刘颖. 短时多次蓝光照射疗法治疗新生儿黄疸的效果探讨. 当代医药论丛, 2019, 17(11):26-27.

[8] 刘大伟, 孟琳, 朱太芳. 探讨不同蓝光照射方法治疗新生儿黄疸的疗效及不良反应. 中国医药导刊, 2017, 19(2):193-194.

[9] Baran M, Elia lk K, Kurt I, et al. Bullous skin lesions in a jaundiced infant after phototherapy: a case of congenital erythropoietic porphyria. Turk J Pediatr, 2013, 55(2):218-221.

[10] 李艳娜. 新生儿黄疸蓝光治疗效果及不良反应研究. 河南医学研究, 2017, 26(9):1665-1666.

[11] Edris AA, Ghany EA, Razek AR, et al. The role of intensive photother-apy in decreasing the need for exchange transfusion in neonatal jaundice. J Pak Med Assoc, 2014, 64(1):5-8.

[12] 贾承英, 崔彦敏, 张青等. 不同蓝光照射方法联合妈咪爱治疗新生儿黄疸的效果观察. 中国妇幼保健, 2014, 29(15):2358-2360.

[13] 瞿小华. 冷光源与常规蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果比较. 中国当代医药, 2014, 21(7):38-39.

[收稿日期:2020-05-27]