茶、茶文化景观与海上茶叶贸易

2020-10-28姜波

姜 波

(山东大学文化遗产研究院,山东 青岛 250100)

茶、咖啡和巧克力,并称世界3大植物饮料(非酒精饮料)。其中被誉为“东方神叶”的茶,堪称自然进化和人类培育的杰作。云南普洱发现的古茶树化石、浙江田螺山遗址出土的人工栽培茶树遗存,以及唐长安城西明寺遗址出土的石茶碾,约略勾画出中国早期茶的发展史。与此同时,水下沉船考古资料与海洋茶叶贸易档案,也可以帮助我们追溯中国茶叶西传欧洲的历史。由此而观之,茶叶不仅影响了人类的生活方式,还促进了种植园经济的推广,加速了造船与航运业的发展,推动东西方文明之间的交流;甚而至于,像喜马拉雅山区第一条铁路的修建①印度西孟加拉省西里古里通往大吉岭茶场的山地铁路,1881年开通,1999年列入世界遗产名录,称“大吉岭喜马拉雅铁路”(Darjeeling Himalayan Railway),被誉为环山铁路工程的杰作,也是印度最早的铁路之一。、跨太平洋大帆船贸易的开通②“西班牙大帆船贸易”,航线由菲律宾的马尼拉至墨西哥的阿卡普尔科港,持续存在250年(1565—1815年),茶叶是这条航线上重要的大宗贸易产品。、美国独立战争的爆发③1773年12月16日发生的“波士顿倾茶事件”,被公认为美国独立战争的导火索。等重大历史事件,背景之下都潜藏着茶叶贸易的影响因素,从这个角度上讲,茶叶谱写了一部独特的世界史。

本文试图从中国早期茶的考古发现、古人饮茶方式的演变和沉船考古所见的茶叶贸易史入手,探究茶的种植与发展史,解读茶叶贸易对世界文明进程所带来的深刻影响。

1 “茶的考古学”:化石证据、人工栽培与用茶器具

一般认为,茶树起源于中国西南的横断山脉地区。众所周知,由于山地垂直气候带的丰富变化,横断山脉是世界上生物多样性最为突出的地区之一。20世纪70年代以来,我国科学家在云南普洱地区相继发现了茶树始祖化石—距今 3 540万年的宽叶木兰化石(图1)和距今 2 500万年的中华木兰化石,这是有关茶树进化的化石证据。

图1 云南普洱发现的宽叶木兰化石(距今3 540万年)(来源:《普洱景迈山古茶林文化景观》)

我国先民培育茶树的历史非常悠久。2015年,考古工作者在浙江田螺山遗址(属河姆渡文化)发现了距今6 000年左右的山茶属树根,经多家专业机构分析检测,被认定为山茶属茶种植物的遗存,这是迄今为止我国境内发现的、年代最早的人工种植茶树的遗存④铃木三男,郑云飞,等.浙江省田螺山遗址木材的树种鉴定[C]//余姚市茶文化促进会.田螺山遗址茶属植物遗存成果论证会资料汇编.2015.此材料承蒙浙江省文物考古所孙国平、陈明辉先生提供,谨此致谢。。无独有偶,2001年,考古工作者在杭州萧山跨湖桥遗址发现了茶果遗骸,与橡子、陶器一同出土,属于古人的采集物,而非自然遗存⑤浙江省文物考古研究所,萧山博物馆.跨湖桥[M].北京:文物出版社,2004.。跨湖桥遗址距田螺山遗址不算太远,同一地理区域两次发现有关早期茶的遗存,可以看作是史前人类培育茶树的实证。

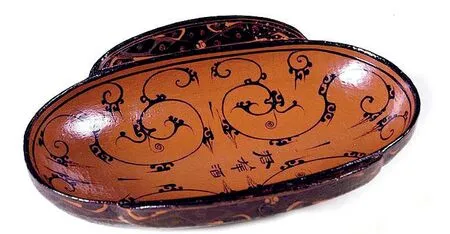

进入历史时期,有关饮茶的考古证据绵延不断,其中所谓“茶托子”的发现尤为引人注目⑥关于茶托子的考古资料,参阅:吴小平,饶华松.论唐代以前的盏托[J].华夏考古,2013(2):105-109.。1957年,陕西西安市曾出土7枚银胎鎏金茶托子,自铭“浑金涂茶拓子”,铭文标记的铸造时间是唐大中十四年(公元860年)⑦马得志.唐代长安城平康坊出土的鎏金茶托子[J].考古,1959(12):679-681.。湖南考古学者在发掘著名的唐代长沙窑遗址时,亦有底书“茶”的长沙窑产品⑧周世荣.中国古代名窑系列丛书·长沙窑[M].南昌:江西美术出版社,2016:13.。1987年,陕西扶风县法门寺地宫出土一件“琉璃茶柘子”⑨陕西省考古研究院,等.法门寺考古发掘报告(上、下)[M].北京:文物出版社,2007;图版参阅国家文物局.惠世天工:中国古代发明创造文物展[M].北京:中国书店出版社,2012:25,119,140.(图2)。这些都是自铭为茶具的考古实物资料。

图2 唐代法门寺地宫出土“玻璃茶柘子”(873年封存)(来源:《惠世天工》)

其实,此类茶具的考古年代还可以向前追溯。2002年5月,江西南昌县小蓝乡曾经出土一套南朝时期洪州窑青釉碗托与茶碗⑩洪州窑青瓷博物馆.洪州青瓷[M].南昌:江西人民出版社,2012:91-92.;2004年4月,南昌县富山乡柏林工地又出土一套南朝洪州窑青釉碗托与碗⑩;这种以盏和托相组合的“茶托子”,从六朝开始到唐代,渐成饮茶的标准器具。考古所见,唐朝境内的各处陶瓷窑址,均已开始烧造此类茶具。这不禁让人联想到唐人陆羽的名作《茶经》,该书特别提及了唐代各窑口烧造茶具的情况,《茶经》的《四之器》载:

“若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越一也;若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越三也。越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶,茶作白红之色。邢州瓷白,茶色红;寿州瓷黄,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑……”

上述考古证据与文献记载均已表明,到隋唐时期,饮茶习俗已经日渐流行。文人雅集,用“茶托子”品茶的方式开始取代用“羽殇”行酒的做法,王羲之《兰亭集序》(东晋永和九年,公元353年)所记曲水流觞、“一觞一咏”的场景开始淡出人们的生活。这种饮酒所用的“羽殇”,就是考古发掘所常见的“耳杯”,最典型的莫过于马王堆汉墓所出漆耳杯,上面有“君幸酒”3字(图3)。从马王堆汉墓的漆“羽殇”到唐代法门寺的玻璃“茶托子”,正好反映了两个时代饮食文化从器具到内涵再到风格的变化⑪战国至魏晋时期,饮酒器具多用“羽殇”,即考古发掘所习见之“耳杯”,马王堆汉墓曾出土漆耳杯,上书“君幸酒”。王羲之《兰亭集序》所记,永和九年,群贤毕至,少长咸集,曲水流觞,一觞一咏,描述的就是风雅之士饮酒的场景。。

图3 马王堆一号汉墓出土“君幸酒”漆羽觞(来源:《马王堆汉墓》)

到了宋元时期,茶饮之风已经渗透到社会各个阶层,茶园经济随之崛起,茶叶税收成为国家的重要财政收入。宋徽宗《大观茶论》所提及的福建建安“北苑”茶庄,据美国学者贝剑铭(James A.Benn)的研究,公元993年,这里的茶庄数目已达25个之多,制茶的“小焙”也已有三四十个。这些茶庄沿建溪分布,绵延10 km,可见茶场规模之大。因茶叶采制讲就,北苑庄主开始雇用熟练茶工,形成专业化、规模化的生产模式。至南宋淳熙年间(1174—1189年),北苑茶工人数已达数千人之多,这些茶工的身份,与西方近代种植园聘用的合同工(contract labor)相似,他们的薪资待遇,据考证为日薪钱,伙食免费⑫BENN J A.Tea in China:A Religious and Cultural History[J].Asian Affairs,2016,7(2):341-343.。这种种植园式的经营模式与用工制度,与著名的印度大吉岭茶园,颇为相似,而后者则是19世纪末期英国殖民者开辟的著名茶园。

茶叶贸易给宋王朝带来了丰厚的税收。北宋政权与辽、金、西夏设立了边境贸易场所——榷场,茶与丝绸、瓷器、铁器、盐成为最主要的输出产品,以换取草原民族的牛马、毛皮等。一代名相王安石,主政期间也曾在四川与吐蕃交界处设立茶马司,对过往商队征收茶税。与陆地边境贸易相较,宋元时期的海洋贸易,无论是贸易规模与影响深度,都更胜一筹,而茶叶更成为海上丝绸之路上重要贸易品。这一时期还出现了泉州这样的远洋贸易港,其贸易线路已经远及东南亚,甚至深入印度洋海域。水下考古所见泉州后渚沉船⑬福建省泉州海外交通史博物馆.“泉州湾宋代海船发掘报告”[C]//泉州湾宋代海船发掘与研究(上篇).北京:海洋出版社,2017.、广东上川岛“南海I号”⑭国家文物局水下文化遗产保护中心,等.南海Ⅰ号沉船考古报告之二[R].北京:文物出版社,2018.、西沙“华光礁一号”⑮海南省博物馆.大海的方向:华光礁一号沉船特展[M].苏州:凤凰出版社,2011;羊泽林.西沙群岛华光礁I号沉船遗址出水陶瓷器研究[C]//中国国家博物馆,韩国国立海洋文化财研究所:第一届中韩水下考古学术研讨会论文集.北京:中国国家博物馆水下考古研究中心,2011.、印尼“鳄鱼岛沉船”⑯ABU R E,EDWARDS M.The Pulau Buaya Wreck:Finds from the Song Period[M].Jakarta,Himpulan Keramik Indonesi,1998:4-90.,均属宋代远洋商船,而且很有可能都是泉州港出发的。

明清时期,特别是西方大航海殖民贸易揭开历史大幕以后,茶叶开始大规模走出东亚世界,登上世界舞台。而在国内,饮茶之俗风行大江南北,上至皇帝,下至平民,无不趋之若鹜,喝茶已经成为中国人日常生活必不可少的内容。至此,中国传统意义上的茶系与茶区已经形成了明确的格局。如:浙江西湖龙井茶区、福建武夷山茶区、云南普洱茶区……凡此种种,不胜枚举。

2 古人用茶方式的演变:“煮羹”—“食茶”—“饮茶”

古代中国人的用茶方式,大体经历了“煮羹”—“食茶”—“饮茶”的演进过程。

唐代以前,古人用茶多为“煮羹”,即将采集的茶树叶煮成羹汤后食用。晋人郭璞曾记载,巴蜀人采集一种树叶,煮羹而食,名之“苦荼”。这种苦荼,属山茶科,味苦而甘,有学者认为就是我们今天所称的“茶叶”⑰曹柯平,周广明.茶托、发酵茶和汤剂:以考古发现切入中国早期茶史[J].中国农史,2019(5):121-133.。马王堆汉墓出土“遣册”中所提及的“甘羹”,有学者考证为用枣、栗、饴、蜜等调和而成的甜羹,若此说不误,则与茶叶熬制的“苦羹”,应属味道相左的另一种植物羹汤⑱范常喜.马王堆汉墓遣册“甘羹”新释[J].中原文物,2016(5):54-57.也有学者将此词释读为“白羹”。。从考古证据来看,“煮羹”应该是汉晋时期食物烹饪的常见方式。洛阳烧沟汉墓出土的炊厨器具以釜、鼎多见,而盛放食物的陶器上,常有“××羹”(如豆羹、稻羹、粱米羹等)之类墨书,正是当时饮食习惯的一个印证⑲中国科学院考古研究所.洛阳烧沟汉墓(第三编第一章第五节“文字”)[M].北京:科学出版社,1959:154.。楚汉两军相争,项羽阵前以烹煮刘邦的父亲刘太公相威胁,刘邦听取谋士之言,以“分一杯羹”回应,显示自己破釜沉舟的决心。司马迁在《史记》里渲染的这个“分一杯羹”的故事,曲射了当时的“煮羹”而食的习惯⑳事见《史记》卷七“项羽本纪”:楚汉两军对峙于广武,“当此时,彭越度数反梁地,绝楚粮食,项王患之。为高俎,置太公其上,告汉王曰知:‘今不急下,吾烹太公。’汉王曰:“吾与项羽俱北面受命怀王,曰‘约为兄弟’,吾翁即若道翁,必欲烹而翁,而幸分一杯羹。”项王怒,欲杀之。项伯曰:“天下事未可知,且为天下者不顾内家,虽杀之无益,只益祸耳。”项王容从之。。

唐宋时期,人们用茶时流行的做法是“食茶”:将茶叶或茶饼碾成茶末,用沸水浇注,用茶时连汤带末一起服用,故有“吃茶”“呷茶”“食茶”之说。日本荣西禅师(公元1141—1215年)的茶史名作,书名即是《吃茶养生记》(图4)。笔者的故乡—湖南岳阳,时至今日仍称喝茶为“呷茶”(湖南方言,吃茶之意);笔者在山区农村见到,一些老人喝茶时,往往会把杯中剩下的茶叶咀嚼以后直接吞服。凡此,都可以看作是“食茶”传统留下的人类学记忆。

图4 (日)荣西禅师撰《吃茶养生记》(来源:早稻田大学图书馆藏)

最能反映唐代用茶习俗的出土文物,莫过于1987年陕西扶风法门寺地宫所出唐僖宗(公元874—889年)供奉给法门寺的一套制茶、用茶器具茶笼、茶碾、茶罗子、茶炉、茶托、茶匙、茶盆、茶碗、调料盛器等(图5),包括了从茶叶的贮存、烘烤、碾磨、罗筛、烹煮到饮用等全部工艺流程和饮用过程所用器具,令人叹为观止㉑陕西省考古研究院,等.法门寺考古发掘报告(上、下)[M].北京:文物出版社,2007;图版参阅国家文物局.惠世天工:中国古代发明创造文物展[M].北京:中国书店出版社,2012:25,119,140.!

图5 唐代法门寺地宫出土茶具组合(公元873年封存于地宫)(来源:《惠世天工》)

1985年,中国社会科学院考古研究所发掘唐长安城西明寺遗址,出土了一件重要的茶叶加工用具—石茶碾,上书“西明寺石茶碾”,正是唐代用茶方式的生动写照。西明寺曾是寺院僧侣和文人雅士的茶会之所,这里曾经发生过十分有趣的茶饮故事,《太平广记》卷一百八十“宋济”条引卢言《卢氏杂说》:唐德宗微服私行,在西明寺偶遇寒窗苦读的宋济,德宗求茶一碗,迂执的读书人让其自便。这里值得注意的是,唐德宗与宋济关于用茶的对话:“上曰:‘茶请一碗。’济曰:‘鼎水中煎,此有茶味(应即“茶末”—笔者注),请自泼之。’”,其中的茶、味(末)、碗、鼎、煎、泼,言简意赅地勾画出唐代的用茶器具和沏茶方式。这段文字所述帝王轶事,无须考证,但其所反映著录者时代的沏茶方式—“食茶”,则应该是可信的。此种风俗,东传日本以后一直延续至今,美国学者William Scott Wilson在其著作中曾对此作了生动描述,下文将有讨论。

两宋时期,饮茶习俗大为流行,宋徽宗《大观茶论》堪称中国古代茶史经典,而南宋刘松年的名画《撵茶图》,为我们再现了宋代饮茶的生动场景。《撵茶图》以工笔白描的手法,细致描绘了宋代点茶的具体过程。画面分两部分:画幅左侧2人:一人头戴噗帽,身着长衫,脚蹬麻鞋,正在转动石磨磨茶;石磨旁还横放一把茶帚,是用来扫除茶末的;另一人伫立茶案边,左手持茶盏,右手提汤瓶点茶;他左手边是煮水的风炉、茶釜,右手边是贮水瓮,桌上是茶筅、茶盏、盏托以及茶箩子、贮茶盒等用器。画幅右侧共计3人:一僧人伏案作书;另两人端坐其旁,似在欣赏。整个画面布局娴雅,用笔生动,充分展示了宋代文人雅士茶会的风雅之情,是宋代点茶场景的真实写照(图6)。

元、明、清时期,简便易行的叶状散茶制作工艺和泡茶方式登上历史舞台,“揉捻冲泡”蔚然成风,用茶方式成为现代意义上的“饮茶”:将揉制好的茶叶,用开水冲泡,喝茶时只是将茶水喝掉,成片的茶叶则弃之不用。饮茶方式的转变,与茶叶制作工艺和饮茶器具的改变是同步进行的,考古所见的器物演变,正是古人茶饮风格转换的生动展示,即:“鼎釜”(煮羹)—“茶碾与茶托子”(食茶)—“茶壶与茶杯”(饮茶)。

图6 南宋·刘松年《撵茶图》(来源:台北故宫博物院藏)

有意思的是,茶叶西传以后,西方人的品茶口味也经历了一个发展演变的过程。最初运往欧洲的茶叶,以绿茶为大宗。由于海途遥远,航程长达4~8个月,从中国港口装船的“新茶”,抵达欧洲以后已成过季的“陈茶”,而且在漫长的运输途中,船舱闷热潮湿(航行多在热带海域),包装起运时的绿茶,抵达欧洲以后,味道已经发生很大改变:本来未经发酵的茶叶,可能在无意中已经变成了发酵茶了,茶叶颜色也由装船时的青绿色变成了黑褐色,故茶叶西传之初,欧洲人多有“dark tea茶”之称(现在“红茶”的英文仍是“dark tea”,字面意思即是“黑色的茶”)。为了迎合欧洲人发酵茶的口味,由中国运往欧洲的绿茶比例逐年下降,红茶的比例逐渐上升……反过来,这种消费需求又影响了中国茶叶的生产,中国茶商开始专门生产适合欧洲口味的发酵茶—“红茶”㉒据Robert Gardella的统计,1867—1885年间,中国黑茶出口量由1.36亿磅增长到2.15亿磅,增长158%。Robert Gardella:Harvesting Mountains:Fujian and the China Tea Trade(1757-1937)[M].Berkeley,CA:University of California Press,1994:62.。此故,远离欧美市场的江浙、两湖以及北方地区,大多延续了本土故有的绿茶传统;与之形成对比的是,东南沿海大力发展海洋茶叶贸易的福建、广东地区,多产发酵的红茶;英国人在印尼、斯里兰卡、印度、肯尼亚、南非等地开辟茶园生产的茶叶,亦遵循英国人的口味,悉数为红茶类型。

3 茶文化遗产景观:茶场、茶庭和茶港

茶的种植、消费和贸易,给人类留下了独特而珍贵的文化遗产景观。从遗产类别的角度来说,大致可分为3大类:与种茶有关的茶场(种植园)景观(tea plantation landscape)、与制茶用茶有关的茶庭景观(tea garden landscape),以及与茶叶贸易有关的茶港景观(tea port landscape)。

3.1 茶场(种植园)景观

茶场(种植园)是一种典型的文化景观(cultural landscape)。基于世界遗产语境,文化景观包含了4个层面的遗产价值:①土地利用(land use);②知识体系(knowledge system);③社会组织(social structure);④宗教与仪式(religion and ceremony)。在这方面,云南景迈山茶园堪称一个绝佳的案例。

土地利用:茶园选址于白象山和糯岗山半山腰的林间山地,海拔 1 250~1 550 m,光照、温度、湿度非常适合茶叶生长;

知识体系:当地布朗族、傣族村传承了古老的普洱茶种植和加工工艺;

社会组织:山民村落保持了传统的向心式村寨布局,折射出当地的原生态村社组织结构;

宗教仪式:茶王祭坛与茶神树,是活态祭祀传统的见证。

从这个角度考量,“云南景迈山”是体现世界遗产价值理念的优秀案例,可与已经列入世界遗产名录的哈尼梯田相媲美㉓国家文物局.普洱景迈山古茶林文化景观(申遗文本)[R].2019.。

事实上,中国茶业遗产的田野调查,已有不少优秀的既往成果,典型者如庄灿彰的《安溪茶叶业之调查》㉔庄灿彰.安溪茶叶业之调查[M].北京:北京图书馆藏抄本(未注印制时间)。,吴觉农的《茶经述评》与《中国地方志茶叶历史资料选辑》㉕吴觉农.茶经书评[M].北京:农业出版社,1987;吴觉农.中国地方志茶叶历史资料选辑[M].北京:农业出版社,1990.,罗伯特·卡德勒的《大山的收获:1757—1937年的福建与茶叶贸易》㉖Robert Gardella.Harvesting Mountains: Fujian and the China Tea Trade(1757—1937)[M].Berkeley:University of California Press,1994.等。以庄氏《安溪茶叶之调查》为例,早在20世纪三四十年代,研究者已经注意到,地理环境、种苗培育、制茶工艺、交通运输、产量税收及社会背景等诸多方面的考察,实属难得。按庄氏所记,其时福建茶叶种植面积已达4万亩(1亩≈666.67 m2)之多,而以安溪铁观音为著。茶树的选育,已经采用无性繁殖的压条法,培育出不少优良的新品种。安溪茶农,已经深度参与海洋茶叶贸易,多有远赴台湾、南洋经营茶庄者,“每年汇款回乡数目颇巨”㉗见庄灿彰.安溪茶叶业之调查.第5页.。

3大植物饮料的种植园,咖啡、可可已经有遗产地列入世界遗产名录,比如古巴东南第一座咖啡园(列入世界遗产名录的名称为:Archaeological Landscape of the First Coffee Plantation in Southeast Cuba)和法国殖民地圣卢西亚的苏福雷尔(Soufriere)可可种植园。酒精类饮料中,葡萄酒庄园更有数十处遗产地已经或预备列入世界遗产名录,其中,法国的圣埃美隆(Saint-Emilion)于1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,成为首个入列的葡萄酒庄园;意大利普罗塞克(Prosecco)葡萄酒庄园于2019年被列入名录,成为最新的一处葡萄酒庄园世界遗产地。与此形成鲜明对比的是,号称世界第一饮料的茶,其茶场(种植园)景观迄今无一例进入世界遗产名录,实属憾事!在国际古迹遗址理事会(ICOMOS)的倡导和推动下,“茶文化景观主题研究项目”已经在中国、日本、韩国、印度、斯里兰卡等多个国家开展。作为茶文化的宗主国,中国方面也已完成《中国茶文化景观主题研究报告》,对云南普洱、浙江西湖龙井、福建武夷山、四川蒙顶山、湖南安化、贵州湄潭6个重点茶区的茶文化景观作了初步的梳理㉘中国古迹遗址保护协会.ICOMOS茶文化景观主题研究报告·国篇(第二版)[R].2019年10月1日。。

3.2 与制茶用茶有关的茶庭景观

这一类型属于人文建筑景观,类似于文化遗产语境下所说的“Built Heritage”(国内有人译成“建成遗产”),其主要内涵是指“历史性建筑及其环境”(historic built artefact and environment)。中国式的茶庭景观,最突出的一点是名山、寺院与茶庄相结合,别具东方神韵,笔者称之为“深山藏古寺,名刹焙新茶”。四川蒙顶山甘露寺茶庭景观,可以看作是一个典型的案例。这里的茶园由寺院僧侣和茶农经营,掩映在蒙顶山茶林风光里的甘露寺、甘露泉和石牌坊,成为名山、古寺和茶庄融为一体的典范。

佛寺经营茶业,唐代已经开启先河。陆羽就是在佛寺里长大的,正因为他从小就沉浸在寺院种茶、制茶、品茶的氛围中,耳濡目染,心领神会,才写出了《茶经》这样不朽的名著㉙James A Benn.The Patron Saint of Tea:Religious Aspects of the Life and Work of Lu Yu,Tea in China:A Religious and Cultural History,University of Hawai‘I Press·Honolulu,2015:96.。唐代寺院经营茶业的情形,还有考古实证:1985年,中国社会科学院考古研究所发掘唐长安城西明寺遗址,清理出3组院落,建筑遗迹包括殿址、回廊、房址、水井等,出土佛像、残碑、瓷器、玻璃饰件、铜钱等,引人注目的是,该遗址出土了一件重要的茶叶加工用具—石茶碾,上书“西明寺石茶碾”,正是唐代寺院制茶的生动写照(图7)。西明寺是唐长安城的重要寺院,也是皇家御用译经之所,玄奘曾经在此翻译佛经。显庆元年(656年),唐高宗敕建西明寺,为疾病缠身的皇太子李宏禳病祈福,并御赐土田百顷。西明寺茶碾的出土,让我们有理由相信,规模宏大的西明寺应该拥有自己的茶园及茶叶加工场所。由此可见,考古发掘出来的长安城西明寺遗址,应该就是一处典型的寺院+茶园式的茶庭景观,与普通寺院不同的是,它是一处高级别的皇家寺院。

图7 唐代西明寺遗址出土石茶碾(来源:《考古》1990年1期)

不仅如此,西明寺还应该是僧侣信众和文人雅士的茶会之所,前已述及,这里曾经发生过十分有趣的茶饮故事,《太平广记》卷一百八十“宋济”条引卢言《卢氏杂说》:

“唐德宗微行,一日夏中至西明寺。时宋济在僧院过夏。上忽入济院,方在窗下,犊鼻葛巾抄书。上曰:‘茶请一碗。’济曰:‘鼎水中煎,此有茶味,请自泼之。’上又问曰:‘作何事业?’兼问姓行。济云:‘姓宋第五,应进士举。’又曰:‘所业何?’曰:‘作诗。’又曰:‘闻今上好作诗。何如?’宋济云:‘圣意不测……’语未竟。忽从辇递到。曰‘官家、官家’。济惶惧待罪。上曰:‘宋五大坦率。’后礼部放榜,上命内臣看有济名。使回奏无名,上曰:‘宋五又坦率也。’”

中国大陆地区的饮茶风格,相较唐宋时期已有很大的改变,然礼失求诸野,此段对话所言及的茶具名称与沏茶方式—“茶”“味”(茶末)“碗”“鼎”“煎”“泼”,在东传日本以后的茶室仪式中一直延续至今(详见下文)。

唐代以后,寺院与茶庄相结合的茶庭景观,继续得到发扬光大。以南宋都城临安城(杭州)为例,咸淳《临安志》载,临安有4大名茶,曰宝云、香林、白云、垂云,均以所在寺院的名字命名。如“垂云茶”,得名于宝严院之垂云亭,苏轼有《怡然以垂云新茶见饷报以大龙团戏作小诗》之作:“妙供来香积,珍烹具太官。拣芽分雀舌,赐茗出龙团。”形象生动地描述了宝严院种茶、制茶、品茶的场景,词既雅,茶且香,一时传为佳话。实际上,这种寺院种茶的传统,一直延续到了今天。2017年,笔者调查海上丝绸之路遗迹,造访东南名刹—泉州开元寺,幸获开元寺主持道源禅师手礼—“开元禅茶”一盒(图8)。

图8 开元寺禅茶(来源:作者拍摄)

日本的茶庭景观,为古宅、“枯山水”和茶室的组合,承中国之余绪,再添特别之仪式。一般认为,中国茶之东传日本,发端于公元814年日僧空海的归国,空海曾在前述出土石茶碾的西明寺研习佛经。他启程归国时,将茶叶与佛经一同携往东瀛。迨及宋代,日本荣西禅师客居中土24年,归国之时带回了中国的茶树与茶种。荣西禅师著有《吃茶养生记》一书,开启了日本茶道“禅茶一味”之序幕,禅茶由此风行东瀛,并延续至今。品饮“禅茶”的茶室,美国学者William Scott Wilson在其著作中进行了仔细的描绘:

“通过矮小的门,进入茶室,让人惊讶的是,里面空空如也。铺满草席的地板上,安置了一个炭炉,炉子上有一个铸铁的鼎壶、一个陶茶碗、一个小竹匙、一个浇水的勺子,还有一个洗茶碗的陶罐,这些正好象征了饮茶的4个要素:水、火、土、木。茶室虽简,却有一个引人入胜之处,那就是紧贴着一面墙的小龛(tokonoma)。此等设计,据说仿自十三四世纪的佛舍,原系佛坛上供奉佛画和花品之所在。在幽明的光线下,可见小龛墙壁上挂着一幅高僧的写卷,上面的文字寓意,正合禅茶的意境。”㉚笔者译自William Scott Wilson.The One Taste of Truth:Zen and the Art of Drinking Tea[M].Colorado:Shambhala,2012:12-13,19-20.

关于茶室仪式,William Scott Wilson生动细腻地介绍了自己的禅茶经历,值得在这里作为非物质文化遗产作简要描述:应Hosokawa Tadaoki(细川惟起?)先生之邀,他与一位禅师、一位武士,共赴细川先生家作“禅茶之饮”,但见低矮的茶室坐落古宅庭院之中,庭院景观是日本园林“枯山水”的经典样式,砂砾之上还散落着几根松针和枯叶;茶室简朴而古雅,宾主入室、落座、沏茶、清谈……眼光时时停驻在墙上的佛经写卷上—“不管主、客身居何职,在这茶室的氛围里,彼此间的距离已经彻底消融”㉚笔者译自William Scott Wilson.The One Taste of Truth:Zen and the Art of Drinking Tea[M].Colorado:Shambhala,2012:12-13,19-20.!在这里,古宅、枯山水和茶室组成的遗产景观,连同古老的非物质文化遗产—“禅茶”,共同营造出荣西禅师所倡导的“禅茶一味”的氛围,真可谓禅境香茗、意境悠长……㉛关于日本茶道仪式,还可参阅Dianne Dumas.The Vernacular Architecture of Japan(Part 4,Pre-Modern &Contemporary)[C]//The Japanese Tea Ceremony compiled.Portland:Portland State University,2011.

3.3 与茶叶贸易相关的茶港景观

此类遗产属于城市景观类型(city landscape)。限于篇幅,本文对此不作详细讨论。但需要提及的是,此类与茶叶贸易相关联的港口景观,不少已经列入世界遗产名录,如我国的“澳门历史城区”、马来西亚的“马六甲与乔治城”、越南的“会安古镇”、斯里兰卡的加勒港、沙特阿拉伯的吉达港、英国利物浦“海上商城”(海港贸易市场)等。未入列世界遗产名录的,还有美国波士顿的茶码头遗迹、荷兰阿姆斯特丹海港(该港口的防波堤坝系统已被列入世界遗产名录)等,在国际上也是久负盛名。我国其实也有不少与茶叶贸易密切相关的港口遗产,如广州十三行、上海外滩洋码头、汉口茶叶码头等,可惜迄今为止尚无申报世界遗产之先例。

4 海上茶叶贸易:茶船、运茶档案与沉船考古新发现

茶叶、咖啡和巧克力,天生就是贸易产品,因为三者都不足以果腹,种植者为了维持生计,必须进行贸易交换才能兑现其劳动成果和经济收益。古代中国茶叶输往境外,主要有以下几条线路:①“陆上丝绸之路”,经河西走廊、西域古国直抵中亚地区,再转运中东及地中海世界;②“茶马古道”,出云南经缅甸通往印度或东南亚地区㉜Jeff Fuchs.The Ancient Tea Horse Road[M].Viking,2008;Michael Freeman,Selina Ahmed.Tea Horse Road:China’s Ancient Trade Road to Tibet[M].Bangkok:River Books Press,2011;李旭.茶马古道[M].北京:中国社会科学出版社,2012.该书对“茶马古道”作了学术史梳理,但研究线路上主要专注于通往西藏的贸易线路。另参阅杨绍淮.川茶与茶马古道[M].成都:巴蜀书社,2017.;③“万里茶道”,从福建到汉口北上通往蒙古高原,经西伯利亚抵达圣彼得堡,这是西伯利亚铁路开通以前中国茶叶输往欧洲地区的重要路线,汉口则是这一线路上的贸易枢纽㉝Martha Avery.The Tea Road: China and Russia Meet across the Steppe[M].Hong Kong:China International Press,2003;武汉市国家历史文化名城保护委员会.中俄万里茶道与汉口[M].武汉:武汉出版社,2014.;④“海上丝绸之路”,以广州、泉州、宁波等为母港,向南通往东南亚并进入印度洋,甚至于远及非洲与地中海世界;向东北输往朝鲜半岛与日本列岛。限于篇幅,本文重点讨论通往东南亚、印度洋乃至欧洲地区的海上丝绸之路。

从古代中国的视角来看海上丝绸之路,茶叶、丝绸、瓷器和铁器一直是主要的输出贸易品。其中,瓷器和铁器,在沉船考古中屡屡被发现;但茶叶和丝绸,因属有机质文物,在海洋环境里不易保存,沉船考古难得一见。尽管如此,仍有不少令人兴奋的水下考古成果面世,让我们得以目睹海洋茶叶贸易的历史画卷。

4.1 瑞典东印度公司“哥德堡号”沉船

1984年,瑞典潜水员在海港城市哥德堡附近海域,发现了长眠海底的“哥德堡号”沉船。据瑞典东印度公司档案记载,“哥德堡号”曾经3次远航中国,最后一次是1745年1月11日,从广州启碇回国,当时船上装载着大约700 t的中国货物,包括茶叶、瓷器、丝绸和藤器等,估值2.5~2.7亿瑞典银币。同年9月12日,“哥德堡号”抵达离哥德堡港大约900 m的海面,故乡的风景已经映入眼帘;然而,就在此时,“哥德堡号”船头触礁,旋即沉没,岸上的人们眼巴巴地看着“哥德堡号”葬身鱼腹。1986年,针对“哥德堡号”的水下考古发掘工作全面展开,发掘工作持续了近10年,出水瓷器达9 t之多(包括400多件完整如新的瓷器),这些瓷器多有中国传统图案,少量绘有欧洲风格者应属所谓的“订烧瓷”。令人吃惊的是,打捞上来的部分茶叶色味尚存,仍可饮用(图9)。哥德堡人将一小包茶叶送回了它的故乡广州,并在广州博物馆公开展出,引起轰动,参观者络绎不绝。

瑞典东印度公司不远万里从中国进口茶叶,有两个重要原因:一是因为茶叶贸易利润丰厚。据报道,“哥德堡号”沉没之初,人们曾经从沉船上捞起了30 t茶叶、80匹丝绸和一定数量的瓷器,在市场上拍卖后竟然足够支付“哥德堡号”广州之旅的全部成本,而且还能够获利14%,由此可见海洋贸易利润之高!二是当时英国、荷兰垄断了对华茶叶贸易,英国人还对茶叶荷以重税,对中国茶叶望眼欲穿的瑞典人无法从英国市场获得理想价位的中国茶叶,不得不漂洋过海前往东方自行采购。1784年,英国议会通过法案,将茶叶税从119%骤降至12.5%,瑞典人从此可以直接从英国采购中国茶,瑞典与中国的茶叶贸易迅速跌入低谷,但茶文化却已深深扎根于北欧人的生活之中㉞Hanna Hodacs.Silk and Tea in the North:Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe[M].Basingstoke:Palgrave Macmillan 2016:186.。

图9 瑞典“哥德堡号”沉船出水中国茶叶(来源:《瑞典出水中国陶瓷》)

4.2 荷兰东印度公司“凯马尔德森号”沉船

1984年,英国探险家、海底寻宝人迈克·哈彻(Michael.Hatcher)在南中国海发现一条沉船,从沉船中捞起16万件青花瓷器和126块金锭,沉船出水的瓷器中,有为数众多的青花瓷茶叶罐(图10)。这艘沉船,就是著名的荷兰东印度公司商船“凯马尔德森号”(Geldemalsen)。1986年5月1日,佳士德在阿姆斯特丹将部分沉船打捞品进行拍卖,获利3 700万荷兰盾,相当于2 000万美元,引起巨大轰动。此次拍卖会上,中国政府曾经委托故宫博物院陶瓷专家冯先民等携3万美元参会,结果颗粒无收,未能竞拍到一件文物㉟近年来,该沉船出水的金锭再度现身于拍卖市场,来自中国的商家机构曾拍得其中的3块金锭(拍卖价格均在40~60万元之间)。。有感与此,考古学界联名具信,呼吁发展水下考古,成为中国水下考古事业起步的一个契机。

图10 荷兰“凯马尔德森号”出水青花瓷茶叶罐(1752年)(来源:李庆新《海上丝绸之路》)

据荷兰东印度公司档案记载,“凯马尔德森号”是该公司所属的一条远洋贸易船,船长150英尺(1英尺≈0.3 m),宽42英尺,载货排水量达1 150 t。1751年12月18日,“凯马尔德森号”满载中国货物从中国广东驶往故乡荷兰;次年1月3日,在中国南海附近触礁沉没。按照档案记载,货物清单包括以下内容:23.9万件瓷器、147根金条,以及纺织品、漆器、苏木、沉香木等,总价值达80万荷兰盾。引人注目的是,船货清单中68.7万磅茶叶赫然在列,估值约合40万荷兰盾,占到船货价值总额的一半。

迈克·哈彻称他打捞“凯马尔德森号”时,沉船船体和茶叶一类的有机质文物,均已侵蚀殆尽,只剩下了金条、青铜和瓷器。很多考古学家并不相信哈彻的说法,此人在业界声名狼藉,为捞取有价值的船货,在打捞过程中屡屡野蛮操作,摧毁了大量有考古价值的文物,包括沉船船体。我相信,如果是水下考古学家来发掘这条沉船,作为船货主体的茶叶,绝不会了无痕迹。我们之所以作此推测,是因为可以找到与哈彻的说法相反的例子,比如,同在南中国海发现的唐代沉船“黑石号”,年代为唐代宝历二年(公元826年),远早于“凯马尔德森号”(1752年),却仍可以在沉船瓷罐中发现菱角等有机质文物㊱KRAHL R,GUY J,J.WILSON K,et al.Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds[M].Washington DC:Smithsonian Institution,2010:18.;年代约当十二三世纪之交的南宋沉船“南海一号”,年代也早于“凯马尔德森号”400余年,同样发现了不少有机质文物,包括各类植物遗骸等㊲国家文物局水下文化遗产保护中心,广东省文物考古研究所.南海Ⅰ号沉船考古报告之二[M].北京:文物出版社,2018.。所以,我们有理由相信,“凯马尔德森号”船舱里的68.7万磅的茶叶,若有遗留,有可能已经被哈彻遗弃或损毁掉了(为了隐藏其毁坏文物的劣迹,哈彻一直拒绝透露“凯马尔德森号”的准确地点)。

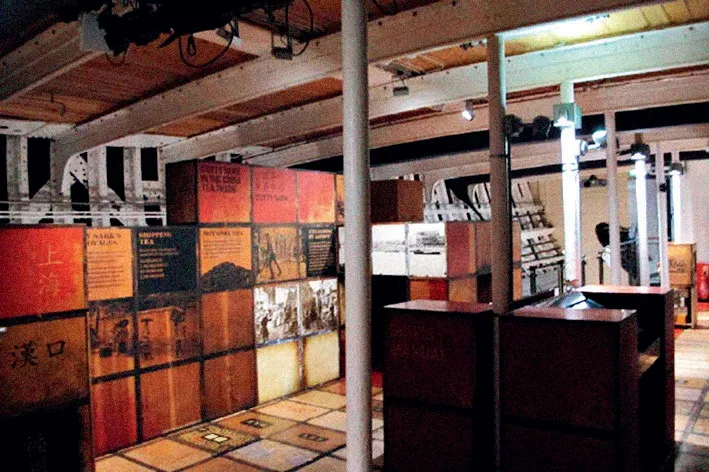

4.3 英国茶船“卡迪萨克号”

从事远洋茶叶贸易的帆船中,英国快帆船“卡迪萨克号”(Cutty Sark)最负盛名(图11)㊳Cutty Sark是苏格兰语,意为“短衫”。这条快速帆船的得名,源自英国文学史上的名作——长篇叙事诗《谭·奥桑特》(Tam O' Shanter)。诗中狂追奥桑特的美丽女神名叫南妮(Nannie Dee),其时她穿着一件Cutty Sark。观众在“卡迪萨克号”帆船船首看到的女神雕像,就是南妮。这首诗的作者为苏格兰著名诗人罗伯特·彭斯(Robert Berns),亦即《友谊地久天长》的作者。。“卡迪萨克号”传奇般的经历,代表了茶叶帆船时代的光荣传统,本文详细描述一下其不朽的经历:

19世纪后期,为了将当年应季的茶叶以最快的速度运抵欧洲市场,获取高额利润,英国人全力打造一种全新的快速帆船—“茶叶剪刀船”,“卡迪萨克号”即是其中之一。1877年9月底,正是这艘“卡迪萨克号”快帆船,第一次把当年应季的新茶从上海运抵伦敦㊴Eric Kentley.Cutty Sark:The Last of The Tea Clippers[M].London:Conway Publishing,2014:65.。

图11 英国“卡迪萨克号”茶船(来源:姜波摄于2017年)

“卡迪萨克号”是一艘铁肋木壳的“茶叶剪刀船”,船长85.34 m,宽10.97 m,满载排水量达到2 133.7 t,24 h平均时速可达15节,最高航速记录为17.5节(相当于时速32.4 km)。1869年下水时,它是世界上最大的巨型帆船之一,造价16 150英镑。“卡迪萨克号”号在上海—伦敦的单程运茶最快纪录是117天、平均为122天(当时最快的纪录由“万圣节号”(Hallowe’en)创造,时间为90天)。1872年,英国人举办了一场举世瞩目的帆船竞赛,两艘当时最著名的茶叶快帆船—“卡迪萨克号”号与“塞姆皮雷号”(Thermopylae),在上海—伦敦的航线上竞速对决。当年6月18日,两船同时从上海启航,驶往英国伦敦。这场比赛持续了整整4个月,英国《泰晤士报》作了连续追踪报道,一时成为新闻热点。“卡迪萨克号”在印度洋航线上曾经一度处于遥遥领先的地位,但后来船舵被巨浪打掉,靠抢修的临时船舵苦苦支撑,最终落后“塞姆皮雷号” 9天抵达伦敦。然而,荣誉的光环仍归于“卡迪萨克号”船长亨德森,50英镑的奖金也被颁发给了亨德森船长:因为在风帆时代,茫茫大海中,在失去船舵的情况能够顺利回到母港,简直就是一个奇迹!这次比赛还有一个划时代的意义,它标志着帆船伟大传统的结束与蒸汽机轮船时代的开启。此后,速度更快的蒸汽机轮船开始取代快速帆船参与远东茶叶贸易,亨德森船长也在此次远航之后,转赴蒸汽机轮船上工作。1883年,失去速度优势的“卡迪萨克号”不再从事东方茶叶贸易,转而从事澳大利亚到英国的羊毛运输业务㊵苏伊士运河的开通也是帆船退出茶叶贸易的原因之一。沟通红海和地中海的苏伊士运河于1869年11月17日通航,这样欧亚之间的航行可以不必要绕道非洲南端,大大节省了航程时间。但是,红海海域风向诡异,暗礁密布,历来被视为帆船航行的凶险之地。对于蒸汽机轮船而言,速度与方向的操控,不受风向风力的限制,通行难度降低,相较于帆船的优势更加明显。。

1895年,老旧的“卡迪萨克号”被以1 250英镑的价格,卖给了葡萄牙人Joaquim Antunes Ferreira,并改名“费雷拉号”(Ferreira)。“费雷拉号”以里斯本为母港,继续从事跨大西洋的远洋贸易。1922年,破损不堪的“费雷拉号”在英国港口避风时,被英国人威尔福德·达文(Wilfred Dowman)发现,达文决意为自己的祖国买回这艘载满荣誉的运茶船,最终以远高于市场价的3 750英镑买下了它,这个价格也远高于1895年葡萄牙人购入的价格。1922年10月2日,承载过大英帝国帆船梦想的“卡迪萨克号”回到了英国福尔摩斯港(Falmouth),并重新改回它以前的名字—“Cutty Sark”! 1938年,“卡迪萨克号”被泰晤士海军训练学院购得,这艘曾经风光无限的茶叶帆船,居然摇身一变成了英国皇家海军的训练舰,成为许多英国皇家海军将士的成长摇篮。“卡迪萨克号”神奇般地渡过了第二次世界大战,直至1950年才退出英国皇家海军现役序列,给其80年的航海生涯画上了一个完美的句号。

“卡迪萨克号”的传奇故事还没有结束。退役以后,由英国女王的丈夫爱丁堡公爵牵头,组建了“卡迪萨克信托基金会”(The Cutty Sark Trust)。爱丁堡公爵亲自担任基金会主席,全力推动“卡迪萨克号”的修缮与展示工程。最终,栖身于干船坞之上的“卡迪萨克号”,被建成了一个不同凡响的帆船博物馆。1957年6月25日,卡迪萨克博物馆举行开馆仪式,伊丽莎白女王出席,轰动一时,“卡迪萨克号”也加冕为茶叶贸易史上无与伦比的帆船女王。而今,珍藏“卡迪萨克号”帆船的英国皇家海事博物馆,已成为世界上最受欢迎的博物馆之一。观众可以进入“卡迪萨克号”的船舱,观摩船舱中整齐码放的茶箱,有的茶箱上,甚至还可以看到用毛笔书写的发货地点“汉口”“上海”(图12)!

图12 “卡迪萨克号”船舱内的茶箱(复原展示)(来源:《Cutty Sark: The Last of the Last Tea Clippers》)

5 “一部茶叶谱写的世界史”

5.1 茶叶贸易的航线

茶叶见证了古代中国与外部世界交流的历史。一般认为,中国茶之东传日本,公元814年日僧空海的归国,是一个重要的时间坐标点。空海曾在前述出土石茶碾的唐长安城西明寺研习佛经,后来转赴青龙寺师从惠果学习佛法。他启程归国时,将茶叶与佛经一同携往东瀛。迨及宋代,日本荣西禅师客居中土24年,归国之时带回了中国的茶树与茶种。以禅茶为特色的茶道文化在日本列岛蔚然而成气候,应该是荣西禅师归国以后,其所著《吃茶养生记》,在日本被誉为茶史开山之作。

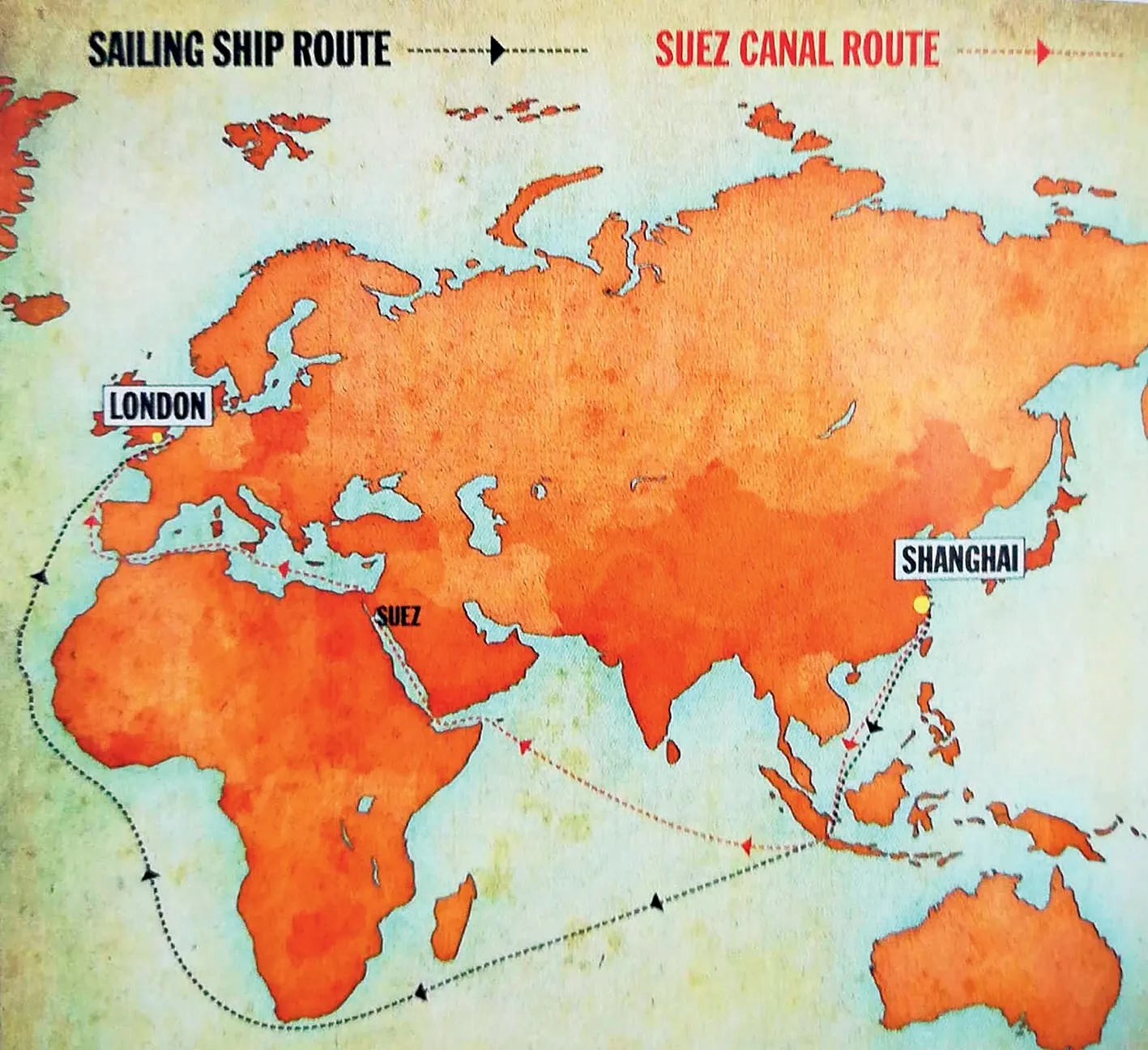

由不同族群主导的海上贸易交流活动形成了各自的贸易线路与网络,但无论是跨越印度洋抵达欧洲的航线,还是横跨太平洋的贸易航线,茶叶永远是远洋航线上的大宗货物之一,英国快帆船“卡迪萨克号”的航线可以作为中欧之间海洋茶叶贸易线路的代表(图13)。

古代中国人的海上贸易线路,以郑和航海时代为例,其航线为:南京—泉州—占城(越南)—巨港(印尼)—马六甲(马来西亚)—锡兰山(斯里兰卡加勒港)—古里(印度卡利卡特)—忽鲁谟斯(霍尔木兹)。这条航线影响所至,甚至远及东非海岸和地中海世界。扼守晋江入海口的茶叶贸易母港—泉州港,在郑和航海时代发挥了重要的影响力。泉州港依托晋江流域纵深腹地的支持,形成了面向海外市场的海港经济模式。除了致力外销的德化、磁灶等著名陶瓷窑址,晋江流域的茶庄,亦成为其重要支柱产业。前文所提及的福建北苑茶庄,兴盛于南宋淳熙年间,而这一时期,也正是泉州港的繁盛之时,泉州九日山祈风石刻,就有南宋淳熙十年“遣舶祈风”的石刻题记㊶姜波.海上丝绸之路:环境、人文传统与贸易网络[J].南方文物,2017(2):142-145.。

图13 “卡迪萨克号”茶船的航线(来源:《Cutty Sark: The Last of the Last Tea Clippers》)

郑和航线上的海外港口遗址上,尤以马六甲和锡兰山至为重要。这些海港遗址,考古调查屡屡发现中国瓷器和钱币,而从文献记载来看,中国茶叶也曾经是这些港口市场上的习见之物。比如,郑和历次航海都曾泊驻的锡兰山(斯里兰卡)加勒港,永乐八年(1410年),郑和在此树立“布施锡兰山碑”,1563年有葡萄牙人曾经提及此碑,1911年一位英国人在此重新发现此碑㊷姜波.从泉州到锡兰山:明代与斯里兰卡的交往[J].学术月刊,2013(7):138-145;葡萄牙人关于“郑和布施锡兰山碑”的记述,参阅金国平,吴志良.东西望洋.澳门成人教育学会出版,2002:238-239(此条记录承蒙金国平先生惠告,谨致谢忱)。。碑文用汉文、泰米尔文、波斯文3种文字书写,代表大明皇帝向佛世尊、印度教主神、伊斯兰教真主阿拉贡献物品。值得注意的是,供品中有金银钱、丝绸、铜烛台、香油等,却不见海上丝绸之路上常见的茶叶与瓷器。但我们仍然相信茶叶一定是郑和船队的船货之一,此碑树立的地点,古称Chilao,现称Chilaw,意即“华人的城市”,类似于今天欧美国家的“唐人街”和“中国城”。既然中国人聚居于此,必然会将饮茶习俗带给锡兰人,而时至今日,斯里兰卡仍以“锡兰红茶”闻名于世。

15—16世纪,进入地理大发现和大航海时代以后,西方殖民贸易者建立了有别于东方人的贸易航线,如葡萄牙人的贸易线路为:里斯本—开普敦—霍尔木兹—果阿—马六甲—澳门—长崎;西班牙人的贸易线路为菲律宾马尼拉港—墨西哥阿卡普尔科港—秘鲁。澳门—马尼拉则是对接葡萄牙与西班牙两大贸易网络的航线。在葡萄牙、西班牙之后,荷兰、英国相继崛起,成为海洋贸易的主宰力量,而茶叶贸易成为这些海上帝国竞相发力的远洋贸易业务。

5.2 中国茶叶之西传欧洲

海洋茶叶贸易的规模与影响,大大超越人们的想象。公元851年,阿拉伯作家Suleiman al-Tajir在其著作《印度与中国》(Relations of India and China)中首次提及茶叶抵达欧洲之事。此后沉寂700年之后,1560年,基督教耶稣会神父Jasper de Cruz才在其著作中提及茶,Eric Kentley认为这是欧洲文献中首次提及中国茶㊸KENTLEY E.Cutty Sark:The Last of The Tea Clippers[M].London:Conway Publishing,2014:57.。笔者查阅文献,发现其实在此前一年,即1559年,地理学家 Giambat-tista Ramusio在其游记中已经提及中国茶,而他是从一位波斯商人Mahommed那里听说中国茶的,当时波斯人告诉他,中国茶是一种可以治病的神奇药剂㊹Helen Saberi.Tea:A Global History,Reaktion Books Ltd,2010:85.。这应该是欧洲文献中第一次提到中国茶,其时距葡萄牙人占据澳门尚有18年之久。

在欧洲,葡萄牙人最早打通前往印度和中国的航线,但葡萄牙人对瓷器贸易的重视远在茶叶之上;荷兰人步其后尘开展东方贸易,开始大力发展茶叶贸易,荷兰东印度公司的第一船茶叶于1606年运抵阿姆斯特丹。此时,后来的海洋帝国英国,尚不知茶叶为何物。又过了半个世纪,直到1658年,伦敦才出现了第一张茶叶广告。1660年9月25日,英国人Samuel Pepys在其日记中提到,他在当天生平第一次品尝了来自中国的茶!这也是文献记载中,英国人的第一次饮茶记录㊺KENTLEY E.Cutty Sark:The Last of The Tea Clippers[M].London:Conway Publishing,2014:57.茶叶抵达英国的最早年代,还有不同的说话,也有人认为茶叶最初抵达英国应该可以早到1645年前后,1657年英国伦敦有了第一场茶叶拍卖会。Helen Saberi.Tea:A Global History[M].London:Reaktion Books Ltd,2010:91.!

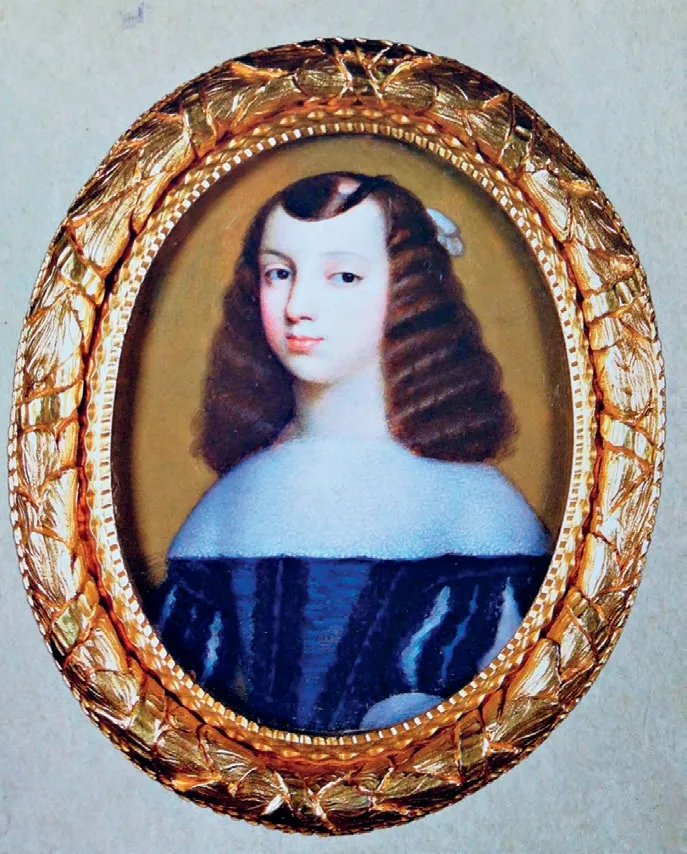

真正让饮茶习俗在英国风行起来的是葡萄牙公主凯瑟琳(图14),她于1662年嫁给英王查尔斯二世。凯瑟琳公主的陪行嫁妆中,有一箱中国茶,同时另有两件嫁妆,即葡萄牙的两处海外领地——摩洛哥的丹吉尔和印度的孟买!由此可以想见,这来自遥远东方的中国茶,在当时是何等的贵重。1663年,英国诗人Edmund Waller在献给王妃生日的一首赞美诗中,以动情的笔调描写优雅的王妃和芬芳的中国茶,这首诗,应该是英文作品中第一次描述中国茶,有一定的价值,笔者试译如下:

维纳斯的紫薇,

福伯斯的白芷,

都不及这香茗的盛誉,

请允许我赞美吧:

这最美的王后,这最美的仙茱!

来自

那个勇敢的国度,

就在

太阳升起的地方;

茶是那里的众妙之妙,

如同缪斯的神药,

让芬芳扑面而来,

让灵魂永驻心田!

谨此

礼赞王后的生日!㊻KENTLEY E.Cutty Sark:The Last of The Tea Clippers[M].London:Conway Publishing,2014:57.此段赞美诗由笔者直译。

图14 凯瑟琳王妃(来源:《Cutty Sark: The Last of the Last Tea Clippers》)

在葡萄牙公主的带领下,饮茶习俗在英国上层贵族中风行开来。1669年,英国东印度公司的第一批茶货运抵伦敦;1706年,托马斯·特林(Thomas Twining)在伦敦开设了英国的第一家茶馆—“汤姆茶馆”(Tom’s tea cabin)。有意思的是,这家茶馆一经面世,便显示出卓尔不群的气质:允许女士进入(这恐怕得归功于凯瑟琳王妃)!这与伦敦酒吧与咖啡馆的作法迥然不同,后二者把这种消遣场所视为绅士们的专利!由此而始,下午茶迅速成为英国上层贵妇的社交场所,茶也成为英国人的国饮,风头之盛,甚至盖过早已在英国生根发芽的咖啡。

5.3 茶叶谱写的“另一种”世界史

茶之所以重要,因为它在某种意义上影响了世界历史的进程。

清帝国的全境开放就与茶叶贸易有一定的关系㊼庄国土先生曾经以闽北地区为切入点,详细探讨了茶叶贸易深入中国茶业体系的问题,Zhuang Guotu.“International Trade in Chinese Tea in the 18TH Century”[C]//Tea,Siler,Opium and War:the International Tea Trade and Western Commercial Expansion into China in 1740-1840,Xiamen:Xiamen University,1993:93-155.。1874—1877年间,英国茶船“卡迪萨克号”每年都会经长江口逆流而上抵达汉口,从这里装运茶叶运往英国。其时第二次鸦片战争仅过去10余年,海洋贸易已不再局限于广州、上海等沿海港口,而是已经深入帝国腹地。从这个角度上讲,茶叶贸易成为迫使清帝国全面开放的重要因素。值得一提的是,当时的汉口还是“万里茶道”(福建—江西—湖南—湖北—山西—蒙古—西伯利亚—圣彼得堡的陆上运茶通道)的中转枢纽,茶叶加工产业正值蓬勃发展的时期㊽KENTLEY E.Cutty Sark:The Last of The Tea Clippers[M].London:Conway Publishing,2014:64.。此前默默无闻的汉口,得海、陆茶叶贸易之利,一跃而成为世界闻名的茶叶之都。

茶叶推动了种植园经济的发展,一定程度上改变了世界经济格局。由于中国与英国相距遥远,运输成本高昂。为了节约成本,同时也为了从产业链上游控制茶叶贸易,摆脱对中国产地的依赖,英国开始在印尼、斯里兰卡、印度、肯尼亚、南非等殖民地种植茶叶,发展种植园经济,将这些地区纳入帝国殖民经济体系。以印度为例,从1830年代开始,英国人开始在喜马拉雅山南麓的阿萨姆、大吉岭一带尝试开辟茶园。

1846年,罗伯特·福琼(Robert Fortune)从中国徽州和宁波等地采集大量茶树种子和12 838株幼苗(抵达印度后存活的树苗数),分批从上海、香港运往印度加尔各答,为了确保茶树种植成功和加工方法得当,他还特地带走了几名中国茶匠㊾罗伯特·福琼在其著作中,非常详细地介绍自己偷运中国茶叶种苗和携带熟练茶匠去印度的事情,参阅罗伯特·福琼,著.两访中国茶乡(第十八、十九章)[M].敖雪岗,译.宿迁:江苏人民出版社,2015:329-337.。到1872年,杰克逊制成的第一台揉茶机在阿萨姆茶业公司所属的希利卡茶园投入使用。

19世纪末,英属印度殖民地已实现揉茶、切茶、焙茶、筛茶、装茶等各个环节的机械化,开启了近代种植园经济与茶叶生产工业化的进程RAPPAPORT E.A Thirst for Empire:How Tea Shaped the Modern World[M].Princeton University Press,2017:85-119.另,关于印度阿萨姆茶叶历史和工业化进程,可参阅(英)艾伦·麦克法兰,(英)爱丽丝·麦克法兰,著.绿色帝国:黄金茶叶(第二部分“奴役”之第8~10节)[M].北京:社会科学文献出版社,2016.。不仅如此,印度茶还得到一系列的扶持:1881年,为方便茶叶外运,修通大吉岭喜马拉雅铁路;1884年,英国植物学家马斯特思将大叶种茶树拉丁文学名命名为“阿萨姆种”(这种茶树生长于中国云南和印度阿萨姆一带),声称其为世界茶树的祖本,借此冲击中国作为茶叶宗主国的地位。而今,“大吉岭红茶”已成为印度第一个成功申请地理标志的产品,获得了与苏格兰威士忌、法国香槟省香槟的同等声誉,一举奠定其在茶叶品牌王国中的显贵地位,大吉岭也成为人类学家研究茶叶种植园经济的经典案例(图15)Sarah Besky:The Darjeeling Distinction:Labor and Justice on Fair-Trade Tea Plantations in India,University of California Press,2013.有关种植园经济,参阅该书第二章“Plantation”;关于“地理标志”的讨论,参阅该书“Introduction”.此书有中译本,参阅:(美)萨拉·贝思基.大吉岭的盛名:印度公平贸易茶种植园的劳作与公正[M].黄华青,译.北京:清华大学出版社,2019.。

图15 研究印度大吉岭茶园的名著《The Darjeeling Distinctions》中译本封面(来源:姜波提供)

茶叶推动了世界殖民贸易体系的建立。中国的茶叶、丝绸、瓷器流向欧美市场,秘鲁、墨西哥、日本和西班牙的白银则反向流入中国,新、旧大陆的跨洋贸易由此形成,带来人员、物品、宗教和思想的大规模流动。对中国而言,茶叶贸易与白银资本改变了中国人的财富观念,中国的货币体系、关税制度和产业结构被迫向近现代国家的机制过渡,从而大大推动了中国与外部世界的融合贡德·弗兰克.白银资本[M].刘北成,译.北京:中央编译出版社,2008;万明.古代海上丝绸之路延伸的新样态:明代澳门兴起与全球白银之路[J].南国学术,2020(1):154-163.。对欧洲国家而言,茶叶的种植与销售推动英国、葡萄牙、西班牙、荷兰纷纷建立起规模庞大的殖民地贸易体系,世界贸易进入一个全新的时代。

茶叶甚至还在一定程度上改变了世界政治版图,而这与茶叶关税制度密切相关。早期茶叶贸易的利润惊人,1869年英国伦敦市场上1磅茶叶(合0.45 kg)的价钱,约当一个产业工人一周的薪水;茶叶之所以昂贵,除了运输成本高以外,一个重要的原因就荷税太重。为了垄断茶叶贸易的巨大利润,英国议会立法禁止荷兰东印度公司的茶叶进入英国市场,指令由英国东印度公司独家经营东方茶叶贸易关于英国东印度公司专营茶叶贸易的情况,可参阅Markman Ellis,Richard Coulton,Matthew Mauger.Empire of Tea:The Asian leaf that Conquared the World一书的第三章“The Tea Trade with China”,Reaktion Books Ltd,London,2015(Print in China by 1010 Print Ltd.,2015:53-72.。与此同时,英国还于1773年通过《茶税法》,规定东印度公司可以在北美强制倾销茶叶,此举遭到北美殖民地的强烈抗议。1773年12月16日,爆发著名的“波士顿倾茶事件”,60名“自由之子”爬上英国东印度公司商船“达德茅斯号”,将船上的342箱茶叶悉数倒入波士顿港湾。倾茶事件发生之后,大英帝国颁布《波士顿港口法》等4项强制性法案,强硬镇压北美殖民地的反抗行动,使得矛盾更加尖锐,最终导致美国独立战争的爆发和美利坚合众国的独立,对世界地缘政治格局带来重大影响。为此,后人在波士顿茶港专门树立石碑,以纪念彪炳史册的“波士顿倾茶事件”。

最后要说的是,茶还改造了人类社会。饮茶使人类的生活方式变得更加健康,茶有助于人类对抗各种病毒,很多学者把18—19世纪英国人寿命的延长与茶糖的摄入挂钩。比如,1827年,John Rickman根据人口统计数据,明确指出1811—1821年英国人口死亡率的下降与茶糖的摄入有直接的关系(在痢疾、瘟疫和营养不良的时代,茶糖的摄入确实具有一定的健康效果,同时还极大地减少了英国人的酗酒量)(英)艾伦·麦克马兰,爱丽丝·麦克马兰.绿色黄金:茶叶帝国(第二部分之第9节“茶叶帝国”)[M].扈喜林,译.北京:社会科学文献出版社,2003:269-270.。不仅如此,随着茶叶种植园经济在全球范围的推广,促使人们不得不关注种族、性别、奴隶交易和公平贸易等一系列问题,从而大大推动了世界人权的进步和贸易公平体系的建立。这方面,有必要提及美国学者萨拉·贝斯基(Sara Besky)对印度大吉岭种植园经济的人类学调查成果。萨拉·贝斯基深入调查了来自尼泊尔的廓尔喀族群(主要是女工)长年辛勤劳作于大吉岭种植园的真实状况,呼吁改善廓尔喀女性劳工的人权与经济待遇,推动当地底层民众分享大吉岭红茶带来的红利,引起国际学术界和劳工组织的广泛关注Sarah Besky.The Darjeeling Distinction:Labor and Justice on Fair-Trade Tea Plantations in India[C]//California Studies in Food and Culture.Berkeley:University of California Press,2013.。

在欧洲,茶叶进入社会生活带来的影响同样意义深远。比如,茶叶登陆英国之后,英式早茶迅速改变了英国人早晨喝汤、过度酗酒的生活习惯;英式下午茶则成为英国贵族妇女走向社交与政治的重要平台,由此大大提升了英国妇女的社会地位和政治参与度,对现代英国人的生活方式、社交礼仪乃至政治生态都产生了不可忽视的影响(图16)。

简言之,人类培育了茶,茶也改变了人和人的世界。中国是茶的故乡,新石器时代即已开始人工茶树的培育。唐宋时期饮茶之风已经风行国内。明、清时期茶园经济兴起,海洋贸易磅礴发展,茶叶开始大规模输出。考古所见器物演变,正是古人的饮茶风格从“煮羹”到“食茶”再到“饮茶”的实证。沉船考古和贸易档案所见茶叶资料,反映了海上茶叶贸易的史实。进入大航海时代以后,中国茶开始进入欧洲市场,饮茶习俗在欧洲日渐流行,而以英国为最著。从这个角度上来讲,也许我们可以说,茶叶的确谱写了“另一种”的世界史Markman Ellis,Richard Coulton,Matthew Mauger.“Gble Tea”[C]//Empire of Tea:the Asian Leaf that Conquered the World.Reaktion Books Ltd,2015:269-276;Erika Rappaport.“After Tastes”[C]//A thirst for the Empire:How Tea Shaped the Modern World.Princeton University Press,2017:356-378.。

图16 身着清朝服饰,坐在茶箱上的英国女商人Xie Alexandra Kitchin(来源:Charles Lutwidge Dodgson摄于约1876年)

6 余论

茶叶从中国西传英伦三岛之后,饮用方式却与中国本土渐行渐远:中国人讲究茶味纯正,一般不添加配料,喝的是一种“纯茶”(pure tea);英国人则偏好“混合茶”(tea blend),沏茶时需要加入蔗糖和牛奶,形成一种香甜的混合味道。可见,英国人是把中国的茶、印度的蔗糖和英国的牛奶融为一体了,这样来说,英国茶可以看作是“海洋帝国”的一份历史遗产。

2014—2019年,中国水下考古机构对清代北洋水师的“致远”“经远”“定远”等沉舰开展水下考古调查工作,收获颇丰。“致远”“靖远”等舰是清政府在英国订造的军舰。当年清帝国打造龙旗飘飘的北洋舰队,曾经刻意复制英国皇家海军的训练模式与作战理念,乃至舰上官兵的生活起居,也一应照搬。有意思的是,水下考古队员从这些军舰上发现了咖啡壶及冲调咖啡的勺子。要之,英国人从中国学会了饮茶,中国人却从英国学会了喝咖啡,投之以桃,报之以李,这实在是一段耐人寻味的历史。